di Aldo Gerbino

E tutto a sera,/ grilli, campane, fonti,/ fa concerto e preghiera, / trema nell’aria sgombra [Vincenzo Cardarelli, da “Sera di Gavinana”, in Poesie, 1966].

Tra gli Amici al caffè, opera di ampia dimensione firmata da Amerigo Bartoli nel 1930, sta seduto, accanto alla figura di Emilio Cecchi, quella di un altro rondista d’eccezione, Vincenzo Cardarelli. Il gruppo di amici, ben sedici (compreso il cameriere Malatesta) mostra il poeta di Corneto-Tarquinia con un braccio alzato, l’indice rivolto al soffitto come se recitasse dei versi, oppure stesse esprimendo qualche sua posizione alimentata dalla polemica letteraria. Cecchi, silenzioso, porge l’orecchio.

Manifesta, invece, una più partecipata attenzione, l’altra figura prossima a Cardarelli, quella del pittore-sceneggiatore Carlo Socrate (padre del poeta ed ispanista Mario). Appare anche Bartoli, col capo chino su fogli bianchi, intento a disegnare e, tra i tanti del manipolo: Ardengo Soffici, Antonio Baldini, Giuseppe Ungaretti, Roberto Longhi, Bruno Barilli, Pasqualina Spadini.

La produzione di Bartoli, allievo di Giulio Aristide Sartorio, denuncia subito la sua conoscenza dell’arte – sottolinea Giuseppe Appella, critico d’arte e Accademico di San Luca – e come tale conoscenza sia «tipica di chi ha familiarità con i capolavori e ascendenze nella tradizione culturale come in quella francese, dalla neoclassica in poi». Pur vivendo e maturando le poetiche della “Ronda” e dei “Valori Plastici” mantiene ferma «la sua cura della tradizione artistica e della forma, che non si separa mai dallo schermo ironico, dalle predilezioni morali, dal piacere di dipingere, dalle proiezioni ideali» (Appella, 1990).

Amerigo Bartoli, 1930, Amici al caffè, olio su tela, Roma, Da sinistra: Emilio Cecchi, Vincenzo Cardarelli, Carlo Socrate, Ardengo Soffici, Antonio Baldini, Pasqualina Spadini, Giuseppe Ungaretti, Mario Broglio, il cameriere Malatesta in piedi, Armando Ferri, Quirino Ruggeri, Roberto Longhi, Riccardo Francalancia, Amerigo Bartoli, Aurelio Saffi, Bruno Barilli.

Uno schizzo (caricatura) di un Bartoli pensoso è tracciato da Cardarelli alla Biblioteca della Valle (1931); una pensosità che ha radici non sempre amichevoli in questi sodalizi consumati al caffè, come si evince dall’articolo su “L’Almanacco degli artisti” (1931), “Vita e miracoli della giovane e giovanissima arte romana nel 1930” di Roberto Melli, pittore, scultore e focus validissimo della Scuola Romana. Dice, coloritamente: «E quel granello di pepe di Cajenna di Bartoli, apparente, principale pietra dello scandalo, in rotta, ora, con tutti. Sicché lui, in un tavolino solo: Cardarelli solo da un’altra parte e gli amici comuni imbarazzati a mettersi accanto all’uno o l’altro. Scene di questo genere e poi occhi che scrutano dall’esterno chi c’è o non c’è da Aragno prima di entrarvi e pettegolezzi a non finire, strizzatine d’occhio, malignità, minacce, sfoghi e via dicendo».

Comunque, sta di fatto che di Bartoli non mancano altri ritratti di Cardarelli: ora incupito in colori terrosi, quasi in copertura monacale del 1934 (Galleria civica d’Arte Moderna di Torino); oppure quello del 1952 (collezione privata, Roma), composto sette anni prima della scomparsa del poeta: un corpo abbandonato sullo schienale d’una sedia, avvolto da un cappotto rigurgitante un materico azzurro-cupo e da uno scuro cappello a larghe falde che sovrasta il profilo asciutto e dolente. Infine, l’inchiostro acquarellato, apparso nello stesso anno sulla «Fiera letteraria», “Bartoli e Cardarelli”, in cui il poeta si offre tenacemente attrezzato di paltò, sempre un cappello a larghe falde e bastone, il tutto a riprova della caducità dei rapporti interumani come accade nei corsi e ricorsi della storia.

La stagione di Vincenzo Cardarelli (1887-1959) colma di luoghi e luci risuona di un lento screpolarsi di mura, ma, anche nella visibilità dogliosa dell’esistenza, egli non può che accogliere nei suoi occhi, nella sua anima la forza effusiva della luce romana, e, in particolare, quella di Corneto Tarquinia, sua terra natale, e i flussi impervi della Maremma laziale per leggere, ancor meglio, e penetrare nell’alveo di un quid tentando di spiegare il senso delle cose, la materia e la vita che la incapsula, la frammentata sensazione di quanto scorra sulla esistenza di ciascuno, quale l’approdo su cui si ‘ri-vela’– in un togliere e in un disporre il filtro del mistero – il possibile germe della speranza o della disperante attesa di una conclusione silente, solitaria a conferma di quel senso di abbandono che alita sulle parole del poeta.

Cardarelli ha radici maremmane; l’etrusca Tarkna (Tarconte), sulla valle del Marta (emissario del lago Bolsena), diede sviluppo a pochi chilometri del Tirreno, ad un fiorente Emporio sul porto della romana colonia di Gravisca. Tale posizione, e tale contiguità, ha evidenziato quel ‘continuo’ acqua/terra generando, allo stesso tempo, una dicotomia per nuovi fascini territoriali. Tale luce si frange, si spezzetta per lo più lungo le pieghe silvane dal viterbese distanziandosi dalle acque tirreniche. Luce che ha sempre perfuso luoghi, cose, persone amate, donne, ma anche luce che, geologicamente primigenia, si è come cristallizzata nelle cose, e queste son capaci di effondere il loro bagliore, la loro storia, la loro propria fascinazione.

«C’è, si direbbe, una luce che abita nelle cose, che i corpi irradiano in luogo di ricevere», – è annotato in La luce (“Prologhi”,1913-1914) – ed essa non teme l’oscurità, impone la sua genesi, si fonde alla forza imponente dell’orogenesi, per tutto ciò – aggiunge – «quei monti che di qua scopro, sbalzati dalle regioni sottomarine con un impeto immane, sono certamente concreti di luce. Le loro fronti sono ingioiellate. La notte non può nulla sopra di loro».

Come non annotare, nel testo Visione arcaica, lo sguardo del poeta che riposa sui mutevoli istanti di luce mentre scorrono dalle increspature della stagione invernale alle miti sere primaverili e per adagiarsi, infine, improvvisi, sul corpo tinnante d’una fanciulla selvaggia? «Ma a me» – egli conferma – che t’ho guardata d’inverno, quando camminando in furia i tuoi piedini ben calzati marcano il tempo come suoni di campanello, / e i nodi del tuo corpo selvaggio ricopri con vesti grandiose, io che conosco tutto il piacere chimerico delle tue eleganze, quale inaspettato e superbo effetto fa il rivederti così spogliata in un incontro di sera mite / nella nostra affabile luce latina!».

Sulla città di Roma, ecco apparire altra luce, «sempre assoluta, sfolgorante, e si potrebbe dire cattolica», la quale non sembra essere investita, mutata dallo scorrere della ruota stagionale. Essa, nella prosa de Il cielo sulle città (1939) – la cui immagine di copertina restituisce la berniniana Fontana dei quattro fiumi in Piazza Navona posta dinanzi la barocca chiesa di Sant’Agnese in Agone, – par che aspiri l’obelisco agonale intento a perforare quella coltre luminosa granulosamente stesa sulla città eterna la quale, fuor da ogni cromatismo – proprio nell’essenzialità di un segno a china – risulta nella sua cifra nervosa e brillante inconsuetamente efficace, connotato evidente dell’artista di Jesi, Orfeo Tamburi. Si legge nel capitolo “La luce di Roma” il modo in cui essa «d’autunno, lungi dall’attenuarsi e impallidire, questa luce inesorabile rifulge come nei mesi estivi. Se gli alberi avessero la forza di conservare le loro foglie, se i giorni fossero meno brevi, se il fiato sottile della tramontana non si facesse avvertire troppo, noi perderemmo la nozione del tempo».

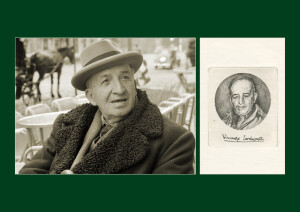

Vincenzo Cardarelli (1887-1959): un’immagine; l’incisione è tratta da “Opere complete” a cura di G. Raimondi, Mondadori 1962

La memoria, in Cardarelli, si lega in maniera decisa alla musicalità; un flusso riscontrabile – oltre che nel poeta di Corneto, vessillo del rondismo – anche in Cecchi per quel percepire l’intimo gettito d’un musicale skyline legato, sia al lignaggio della lingua italiana cui Cardarelli è fedelissimo interprete, sia ai luoghi. Materiali di scrittura, avverte Giuseppe Raimondi nella prefazione alle mondadoriane Opere complete (1962), che scoprono «senza fatica, da sistemarsi dentro un tessuto musicale di scrittura». E tale sotterranea, eppur epifanica, luce si attesta felicemente in “Lago serale”: «È l’ora dei crepuscoli estivi, / quando il giorno pellegrino / si ferma e cade estenuato. / Dolcezza e meraviglia di queste ore! / Qualunque volto apparisse in questa luce / sarebbe d’oro. / I riflessi di raso / degli abitati sul lago. Dolce fermezza di queste chiome / d’alberi sotto i miei occhi. / Alberi della montagna italiana. Di paese in paese / gli orologi si mandano l’ora / percotendosi a lungo nella valle / come tocchi d’organo gravi. / Poi più tardi, nella quiete notturna, / s’odon solo i rintocchi dolci e lenti».

Al verso chiuso in questo sciabordio sonoro, si aggiungono luci serali disperse su volti per rilevarne passaggi sottili di ombre, e mostrando, in una lucentezza serica, quei bagliori di abitati appena toccati da lievi e pulsatili orologi. Se vogliamo sono versi che portano, nella visione generale di Giansiro Ferrata, quel «sollievo di canto che la prosa non aveva ammesso nel proprio ardore metallico».

Corneto Tarquinia (poi Tarquinia) il cui primo nome denuncia la presenza del corniolo, albero di spirto autunnale, vivo e severo nel felice contrasto del verde e del rosso intenso dei suoi frutti e il cui legno, presente nel mito e nella sacralità di Apollo, fu utilizzato per la costruzione del cavallo di Troia, Cardarelli traccia l’identità etimologica e spirituale: «Corneto non viene da corno ma da corniolo, che è appunto l’albero dipinto nello stemma del Municipio», si chiarisce nelle pagine de Il mio paese; «Un bel legno, in fede mia! Durissimo e irrosicchiabile, dal fusto esile e affilato come lama, dà bacche rosse e asprette e se ne fanno, i butteri e i massari, le loro mazzerelle acuminate, che io immagino debbano somigliare agli scettri dei primi pastori di popoli e alle terribili aste degli eroi omerici».

È Cardarelli a mostrarci gli aspetti salienti di un fermento di civiltà, di materie ben impresse nei luoghi della sua fanciullezza: «Il paese dove nacqui, dove ho trascorso l’infanzia e parte della giovinezza, e conobbi il primo amore, si chiamava una volta Corneto Tarquinia. Più comunemente Corneto. Adesso hanno avuto la bislacca idea di sopprimere questa prima e legittima denominazione attenendosi alla seconda, che appartiene in verità a una collina più indietro, ma io seguiterò a chiamare il mio paese come l’ho sempre chiamato, giacché dimenticare un nome così antico per me e così famigliare non mi sarebbe facile».

È Cardarelli a mostrarci gli aspetti salienti di un fermento di civiltà, di materie ben impresse nei luoghi della sua fanciullezza: «Il paese dove nacqui, dove ho trascorso l’infanzia e parte della giovinezza, e conobbi il primo amore, si chiamava una volta Corneto Tarquinia. Più comunemente Corneto. Adesso hanno avuto la bislacca idea di sopprimere questa prima e legittima denominazione attenendosi alla seconda, che appartiene in verità a una collina più indietro, ma io seguiterò a chiamare il mio paese come l’ho sempre chiamato, giacché dimenticare un nome così antico per me e così famigliare non mi sarebbe facile».

La malinconia erosiva è cifra di Cardarelli, pronta ad attutire, ma a non spegnere, il suo spirito critico, il suo ardore polemico sempre rivolto all’asciutta gloria della realtà mutata in poesia, ma non per questo meno travagliata, meno aguzza. La sua esistenza è tutta compresa in quella dimensione nobile e rurale, arcadica e sanguigna, classica e pacata della sua Corneto-Tarquinia, dalle sue mura. «Del mio paese ormai più non rammento / che le cadenti mura»; sono i versi incipitari di Alle mura del mio paese, «dove s’incurvano più leggiadre / presso la grande Basilica / ruinata e gloriosa. / Mie dolci, mie tenere mura. Tanto simili a me che come voi / mi sgretolo d’ora in ora, / né val pietà amicale / a salvarmi dal tempo che corrode. / Vi ho sempre ammirate. / Il vostro solo aspetto / mi fu consolazione, allor che l’aria / fatale di Maremma / compiva l’opera sua. Ma più che l’infesto clima / poteron gli atti odiosi / di gente ignara e malvagia. / Presto cadrò, come voi, / e dal borgo pagano / che voi, crollanti mura, / ben proteggeste, in antico, / che io cantai, che onorai, / non avremo una lacrima».

Riflessioni amare mentre i suoi cieli di luce avvolgono borghi e città (cieli e luci d’Etruria, di Maremma, da Roma ad Ancona, ad Urbino, da Ferrara a Venezia a Milano) e il disegno di Tamburi, che dà l’avvio all’edizione Bompiani del suo Il cielo sulle città rafforza tale dominio; luce: ora tersa, ora filtrata da nubi, quasi a rendere, in questa operina tamburiana, la sericità delle abitazioni e come a sottolinearne la loro forza rifrangente in cui radiazione luminosa e calore costituiscono la termica e la meteorologia modulatrici dei comportamenti per una nuova patina sulle umane sostanze. Son certo anche metafora, come le mura di Corneto, di un ciclo che tutto accomuna, che tutto giustifica nel consegnarsi in quel mondo parcellare, tessera musiva di una ben più vasta territorialità, respiro lirico e litico di uno scrittore la cui poesia non è altro che il calco fedele ed emozionale della terra. Per tali motivi la matita di Orfeo opportunamente accompagna la cangiante missione della luce collocata nel puzzle costituito da alberi, case, macchie di verde, in quel creare una cornice non votata ad alcuna illustrativa mise en scène, piuttosto è un creare quel distanziamento tra realtà e contemplazione, tra schiettezza del reale e il tessuto malinconico.

Il sentire sempre più prossima la fine della vita, che egli afferma di averla «castigata vivendola» (Alla deriva), lo spinge ad aggiungere, con l’apertura in Diario, l’inequivocabile suo: «È la vita che duole»; ed è palmare il disagio di questo vivere – così in Arpeggi – è lo scorrere del tempo che viene nutrito «d’un fremito d’aria, / d’un filo di luce, / dei più vaghi e fuggevoli / moti del tempo, / di albe furtive, / di amori nascenti, / di sguardi inattesi». Poi ci si confronta con l’ergersi di un muro, questa volta non tanto tenero, muro sostenuto da «una parola sola: / disperazione. / Dolce infinita profonda parola», muro per cui sentirsi inermi di fronte ad un esito certo, verso il quale non si ha la forza di reagire, di sperare. Quella speranza, suggerita da Eugenio Borgna interpretata come “passione del possibile’ e “il suo contrario disperazione”.

La nostalgia rischiara il paesaggio etrusco, matrice del suo esistere: «Alto su rupe, battuto dai venti, / un cimitero frondeggia: / cristiana oasi nel Tartaro etrusco» (Nostalgia). Da questa terra cruda e gloriosa affiora il viso della fanciulla «bellissima dei Velcha, che vive ancora nella Tomba dell’Orco». La nobildonna Velia che riposa nell’ipogeo etrusco del IV secolo a. C., s’interfaccia nello ctonio moto ondoso delle pitture parietali della necropoli dei Monterozzi, in cui Velia, giovane donna adornata, posa nella tomba che porta il nome dell’Orco, cioè il Polifemo reso cieco da Ulisse: creatura mitologica la cui violenza, ripetendo parole di Ungaretti, mai domò la forza impenetrabile della Grazia. Terre, uomini, donne, che sono essi memoria, storia, costume e umori, e rocce e architetture «in quell’antica terra ove sperai», avverte Cardarelli, «dormire un giorno a rimetter radici». Tale pensiero lo esalta facendogli dire: «Oh poter seppellire / nella città silente / insieme con me la favola / di mia vita!».

Con l’Etruria, spirituale matrice di Roma, Cardarelli apre, non a caso, il suo Cielo sulle città, centrando i primordiali valori marini, geologici, storici, culturali; «amore, anzi il gusto della terra», scrive, «fu ciò che perse gli Etruschi. Questi uomini, questi navigatori approdati, a cui la religione era stata rivelata da una specie di gnomo, balzato dalla profondità del solco; che pare abbiano inventato la scultura in terracotta e lavorano di preferenza le pietre più caduche e magari ignobili, purché locali, non vivevano alla superficie, ma quasi dentro la terra». Ed è la terra, la segreta e profonda commistione che essi creano con l’ambiente naturale e l’assorbimento del misterico che in essa germoglia, a elaborare quegli sconcertanti ricordi lasciati dagli Etruschi, opere, tracce che «oltre alle loro necropoli, sono cave, cunicoli, squarci nella roccia, rifiuti minerari, ponti seminaturali, cascate».

Furono degli esploratori tenaci del suolo proprio col mostrare la medesima atavica propensione allo scandaglio dei fondi marini. Studiando e interpretando le viscere degli animali o il senso imperscrutabile dei fulmini e dei prodigi, «si preoccupavano, più che non fosse necessario dei segreti dell’oltretomba, e tutto quel che esorbita, in natura, dalle umane conoscenze li interessava in tal modo che quando Roma li sorprese erano già esuli, già dimentichi del mondo e prigionieri del loro inferno». Così anche i bagliori dei fulmini hanno avuto la loro ragione di forgiare questa poesia, abbagliandola, insidiandola nel sonno, così in Insonnia, lui, il poeta, sente d’essere una «larva inquieta», un «dormente che cammina». Dormiente, certo, ma con la presunzione di un andar «sognando» con la «stima d’esser desto».

Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023

Riferimenti bibliografici

Giuseppe Appella, Amerigo Bartoli, De Luca Edizioni d’Arte, Roma 1990;

Vincenzo Cardarelli, Parliamo dell’Italia, Vallecchi, Firenze 1931;

Id., Il cielo sulle città, Valentino Bompiani Editore, Milano 1939 (cfr. § “Gli Etruschi”: 29; § “La luce di Roma”: 57);

Giuseppe Raimondi (a cura di), Vincenzo Cardarelli, Opere complete; Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1962; Poesie di Vincenzo Cardarelli, (I ediz. Gli Oscar, pref. di Giansiro Ferrata), Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1966;

Carmine Di Biase, Invito alla lettura di Cardarelli, Mursia, Milano, 1975.

________________________________________________________

Aldo Gerbino, morfologo, è stato ordinario di Istologia ed Embriologia nella Università di Palermo ed è cultore di Antropologia culturale. Critico d’arte e di letteratura sin dagli anni ’70, esordisce in poesia con Sei poesie d’occasione (Sintesi, 1977); altre pubblicazioni: Le ore delle nubi (Euroeditor, 1989); L’Arciere (Ediprint, 1994); Il coleottero di Jünger (Novecento, 1995; Premio Marsa Siklah); Ingannando l’attesa (ivi, 1997; Premio Latina ‘il Tascabile’); Non farà rumore (Spirali, 1998); Gessi (Sciascia-Scheiwiller, 1999); Sull’asina, non sui cherubini (Spirali, 1999); Il nuotatore incerto (Sciascia, 2002); Attraversare il Gobi (Spirali, 2006); Il collettore di acari (Libro italiano, 2008); Alla lettera erre in: Almanacco dello Specchio 2010-2011 (Mondadori, 2011). Di saggistica: La corruzione e l’ombra (Sciascia, 1990); Del sole della luna dello sguardo (Novecento, 1994); Presepi di Sicilia (Scheiwiller, 1998); L’Isola dipinta (Palombi, 1998; Premio Fregene); Sicilia, poesia dei mille anni (Sciascia, 2001); Benvenuto Cellini e Michail K. Anikushin (Spirali, 2006); Quei dolori ideali (Sciascia, 2014); Fiori gettati al fuoco (Plumelia, 2014); Cammei (Pungitopo, 2015); Non è tutto. Diciotto testi per un catalogo (Il Club di Milano – Spirali, 2018).

______________________________________________________________

—–