di Paolo Branca [*]

«Solo lo Spirito può suscitare la diversità, la pluralità, la molteplicità e allo stesso tempo fare l’unità. Perché quando siamo noi a voler fare la diversità facciamo gli scismi e quando siamo noi a voler fare l’unità facciamo l’uniformità, l’omologazione». Così Papa Francesco. Quanti lo criticano per una presunta eccessiva apertura ai diversi e ai lontani, più che i documenti del Concilio Vaticano II, dovrebbero rileggersi la Bibbia. La stessa creazione è un tripudio di differenze che vengono poste in essere armonicamente ma persino dopo l’avvento dell’essere umano, qualcosa sembra ancora mancare. Sta scritto infatti: «Poi il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile”» (Genesi, 2, 18). Gli animali erano già stati creati di generi diversi per potersi riprodurre. La creazione di Eva non rispondeva quindi solamente a questa pur imprescindibile necessità. Era piuttosto il rimedio a una situazione ’esistenziale’ di cui solo l’essere umano poteva far esperienza: in nessun’altra creatura Adamo aveva potuto trovare qualcuno che gli fosse ‘simile’, e non certo soltanto per perpetuare la specie!

Si tratta di un’esigenza vera e profonda, ancora inespressa, a cui si giunge quasi fuori tempo massimo. Non sapeva forse Iddio che quella pur multiforme congerie di esseri non sarebbe bastata ad Adamo? Perché dunque esplicitare l’avvento di Eva come termine e forse apice della creazione? Un’inespressa insoddisfazione da parte dell’uomo ha forse dovuto precedere l’arrivo della risposta.

Bisogna almeno avvertire e riconoscere di non bastare a se stessi, per far spazio all’altro: non un duplicato identico, ma un ‘aiuto’ che ci sia ‘simile’. Non un ‘eguale’, non un secondo Adamo, ma un essere di pari natura e dignità, ma ‘differente’.

La differenza di genere è l’unica relazione generativa: dalla coppia dei diversi nasce un terzo, a sua volta ’altro’ essere umano. Una specie di teologia trinitaria ante-litteram! Pare che nessuno, forse neppure Iddio, possa dire ’io’, se non anche dicendo ’tu’… e viceversa.

Più che animali sociali, come direbbero i filosofi, siamo animali simbolici e relazionali. Fin dall’esperienza primordiale del nostro concepimento, della nostra nascita e della nostra infanzia, dovremmo averlo imparato, benché spesso questi dati minimi e costitutivi finiscano per esser dati per scontati e dimenticati quando altre prove ci si propongono, e finiamo per affrontarle in modo ideologico, senza quasi più contatti con la realtà.

Come sappiamo, dopo il peccato, la relazione tra il primo uomo e la prima donna degenerò in accuse reciproche e diede il via a una serie di tensioni e conflittualità che sembrano dovute alla diversità, ma che in realtà derivano da un diverso modo di viverla. Mentre la complementarietà e l’armonia prevalevano proprio grazie alle differenze che si completavano e si soccorrevano a vicenda, poi fu un susseguirsi di drammi persino fra i primi figli della coppia, quasi a volerci prevenire: non è detto che la parentela e il vicinato favoriscano sempre i rapporti interpersonali. Anzi, la cronaca stessa dei più efferati delitti parrebbe dimostrare il contrario! Quasi a ricordarci che ogni omicidio altro non è che l’ennesimo fratricidio.

La diversità fra le specie animali e vegetali, si dirà, ha diviso gli esseri in predatori e predati. Non sappiamo se fin dal principio fu così, vi sono anzi elementi biblici che supporterebbero l’ipotesi di una dieta vegetariana fino al Diluvio… Resta il fatto che l’essere umano come predatore è assai sguarnito quanto ad artigli, vista, udito, fauci, velocità, spessore della pelle eccetera. Vero è che la sua intelligenza gli ha consentito di farsi strumenti che lo hanno reso il predatore più temibile, ma è tutto da dimostrare che tali armi siano da utilizzare anche se non principalmente contro i propri simili, magari proprio in quanto ’diversi’.

L’essere umano si distingue per l’elevata e complessa capacità di comunicare coi suoi simili, attraverso il linguaggio: strumento principe della relazione, pur non immune da ambiguità e possibili fraintendimenti. Insomma, siamo animali ‘dialogici’ per struttura, il che indica una direzione e fornisce un’opportunità, senza tuttavia garantirci il successo in quella che è comunque un’opera di mediazione delicata e ardita.

Anche quando siamo ’infanti’, cioè non ancora in grado di parlare, comunichiamo con ciò che ci circonda acquisendo esperienze e conoscenze di base fondamentali per prendere consapevolezza di noi stessi e del mondo. Dal rapporto di dipendenza totale verso nostra madre o chi ci cresce passiamo a gradi sempre maggiori di autonomia, senza perdere ma modificando tale relazione. Insomma: ciascun ‘io’ può percepirsi tale solo a condizione che un altro o altri gli dian del ‘tu’ ed egli stesso possa dare del ‘tu’ ad altri.

Pensare a Dio come a Qualcuno che ci parla è dunque prima antropologia che teologia. Nonostante la radicale alterità fra umano e divino e l’esistenza di una teologia apofatica, che cioè afferma solo ciò che Dio non è, comunque è la relazione con Lui che sta alla base di ogni autentica religiosità. Siamo consapevoli che la vera comunicazione è quella fra due o più individui. Ciò nonostante i frequenti fraintendimenti e le sempre possibili ambiguità sono in grado di ostacolarla o persino travisarla.

Il coinvolgimento personale dell’uomo rappresenta la vera differenza. Il dialogo senza sincero ascolto non esiste. L’autentico, attento e silenzioso ascolto non garantisce, però, che il messaggio sia compreso nella sua totalità. Si deve tener infatti conto delle eventuali reticenze che ci saranno inevitabilmente. Sappiamo bene che taluni argomenti, senza un’occasione adeguata e le parole appropriate, sono off limits persino tra famigliari o amici intimi.

Ma l’altro può persino destare curiosità, non soltanto diffidenza e timore. Ma specie se proviene da un’altra cultura, corre il rischio della “esoticizzazione”, vale a dire essere identificato con le poche e imprecise cose che crediamo di sapere già di lui e di quelli della sua specie. Bisogna star accorti e sospendere il giudizio: non solamente il pregiudizio negativo, ma anche preconcette ‘simpatie’ stereotipate, un po’ come il mandolino o Pulcinella nel caso dei napoletani. Specularmente possiamo esser noi a venir ‘tipicizzati’ dall’altro e solo allora ci accorgiamo di quanto vari stereotipi possano essere banalizzanti, fino a diventare offensivi.

Lungi da noi invocare alcunché di ‘politicamente corretto’: le precomprensioni ci saranno sempre così come inevitabili approssimazioni. Una moschea o una sinagoga saranno al principio una sorta di chiesa e solo gradualmente se ne coglieranno le differenze. Dal noto si prendon le mosse per conoscere l’ignoto, incluse le religioni: senso religioso e sistemi valoriali, dottrinali, istituzionali…Cose distinte, ma dalle quali siamo condizionati anche affrontando un’altra religione: motivazioni profonde che spingono verso il ‘mistero’, il ‘trascendente’, il ‘sacro’, il ‘divino’… motivazioni che potranno persino coincidere, ma le modalità storiche concrete con cui esse si sono espresse e strutturate differiscono sensibilmente le une dalle altre.

La differenza dogmatica o dottrinale può esser problematica per la reciproca accettazione, ma altri fattori che la precedono o l’accompagnano non son meno condizionanti. Cristo era ebreo, la sua terra era dominata dall’Impero romano e all’epoca fortemente influenzata dall’ellenismo. Ignorare tali circostanze ci impedirebbe di capire perché i Vangeli siano stati scritti in greco, come mai la Chiesa si sia installata in città come Antiochia, Alessandria d’Egitto e persino Roma, il ruolo dell’incontro con i popoli barbarici, che hanno segnato inesorabilmente il ‘nostro’ modo di essere cristiani, differente da quello degli stessi ortodossi o riformati. L’affinità fra etnia, lingua e appartenenza confessionale in certe aree anche d’Europa ne è una patente conseguenza.

Cose simili si potrebbero ricordare a proposito dell’influsso che la civiltà egizia o quella babilonese ebbero sull’ebraismo, delle tradizioni beduine (ma poi anche persiane, bizantine e indiane) sull’Islam e via dicendo. I comuni credenti non ne sanno nulla, solitamente, ma forse è giunto il tempo in cui queste consapevolezze risultano necessarie se non indispensabili, pena un ripiegamento identitario sterile e superficiale che trarrà da ciascuno solo il peggio.

Stiamo infatti già assistendo a un inasprimento delle contrapposizioni etnico-religiose su basi quasi esclusi- vamente emotive, banalizzanti e persino controproducenti sul medio-lungo periodo. L’essere umano persevera nel lamentarsi dei mali del mondo, che pur ci sono e in gran numero, ma fatica a realizzare che ciò che ci delude o ci fa soffrire potrebbe essere almeno bilanciato da un’immensa quantità di bene che invece non viene messo in pratica.

Tra le parabole evangeliche sul Regno di Dio ricordiamo quelle dei talenti e del seminatore, ove l’attenzione è richiamata sulla volontà e capacità di far fruttare ciò che ci viene dato, doti non scontate, come apprendiamo non tanto dal dogma del peccato originale, quanto dall’esperienza quotidiana che ci dimostra, al posto di una vera e propria inclinazione attiva al male, piuttosto una pigra e viscosa refrattarietà al bene, più pateticamente amorfa che drammaticamente malvagia, più vana che decisamente colpevole. Sembrerebbero discorsi inattuali, data l’inclinazione al pragmatismo efficentista che ci caratterizza, sempre più tesi a risultati rilevanti in poco tempo, a scapito della correttezza e della stessa solidità con cui si ottengono. Ciò che abbiamo e la nostra stessa indole son dei meri ‘dati’, qualcosa che ci è dovuto o ciò che ci ha riservato la sorte. Un verbo ‘dare’ dal soggetto ignoto e dal destinatario banalizzato che inevitabilmente svuota di senso e di valore anche quanto ‘passa’ tra i due. Esseri, energie, eventi e cose paiono gettati alla rinfusa, e destano più che altro il timore di perderli, di venirne privati, di smettere di goderne…Resta il rammarico per ciò che non cresce, ma soprattutto per l’aridità di chi non sa far crescere. Il talento è buono anche se è uno soltanto e il seme può attecchire, benché piccolo e vulnerabile. Non importa che rendano poco, l’essenziale è che non sia come se non ci fossero.

Quello che ho è uno strumento, quello che sono è un’occasione offerta affinché un Altro – che mi precede, mi attende e mi chiama – possa emergere, ora e qui. Non siamo stati creati per purificarci: emendarci dai vizi e praticare le virtù è soltanto un esercizio propedeutico per compiere l’opera che ci è affidata, nonostante i vizi che del tutto non sapremo eliminare e non soltanto in forza delle virtù che sapremo, e sempre parzialmente, coltivare. Accontentarsi di non esser ‘troppo’ malvagi e di essere ‘abbastanza’ benefici è l’anestesia della coscienza. Nessun ‘troppo’ ha impedito al Signore di salvarci, alcun ‘abbastanza’ ha potuto accontentarLo.

Dopo duemila anni di Cristianesimo è ancora infinitamente poco quel che siamo riusciti a realizzare e il mondo ci pare anzi allontanarsi ed estraniarsi dal «diventa ciò che sei» implicitamente presente nella nostra stessa creazione a “immagine e somiglianza” di Dio. Il “Che fare?” dei rivoluzionari del secolo scorso non potrà che ritornare, dopo infiniti fallimenti, al “Cosa essere?” tanto dei classici quanto di ogni successiva sapienza. Non l’«essere o non essere» di un Amleto devastato dal dolore, né il «ciò che non siamo, ciò che non vogliamo» del pur profondissimo Montale. Ma l’essere ‘per’, l’essere ‘con’ di chi, nonostante e attraverso il grido di Amleto e la negazione di Montale, sappia rischiare un ‘esserci’, umile ma determinato, che libera da ogni ragionevole dubbio e comprensibile esitazione.

Nella parabola del seme, non a caso ne viene preso a esempio uno dei più piccoli, e quindi apparentemente tra i più insignificanti. Del resto, anche nella parabola dei talenti è colui che ne ha ricevuti pochi a essere anche quello che meno si dà da fare per farli fruttare. Insomma, quale che sia il fine, il criterio con cui gestisco l’impresa resta la mia piccola prospettiva, il mio punto di vista, in ultima analisi l’impressione che la cosa mi fa e un meschino calcolo di probabilità, se non di convenienza («sapevo che sei un uomo duro…» Mt. 25, 24). L’obolo della vedova non ha sicuramente risolto la situazione di nessun bisognoso, perché mai dunque additarlo come esemplare? Morire in croce dopo esser stato tradito da un amico e abbandonato da tutti gli altri non corrisponde ad alcun calcolo proporzionato tra costi e benefici. Eppure… il bene o si fa gratis o non si fa il bene. Meglio, anzi, che ci costi qualcosa, tanto per esser sicuri. La consapevolezza che tutto ci è stato dato non consente altro che il servizio nella gratuità. Diversamente inquineremmo l’acqua che in apparenza stiamo condividendo, così come la manna si seccava nelle mani di chi tentava di per farne scorta, incerto che ancora ce ne sarebbe stata il giorno dopo.

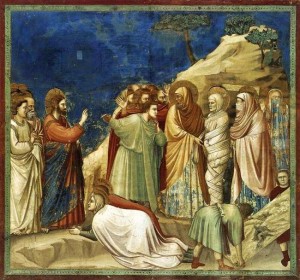

A cosa son serviti i miracoli di Gesù? Per quanti ne abbia sanati o addirittura resuscitati, tutti gli altri si son tenuti i propri acciacchi o son rimasti nelle loro tombe. A conti fatti: una soluzione molto parziale del problema, anzi persino arbitraria e assai poco soddisfacente. Oso presupporre che li abbia fatti anche e forse soprattutto per insegnarci qualcos’altro, a non inorgoglirci, per esempio, dato che il bene che riusciamo a fare è sempre molto sottodimensionato rispetto alle potenzialità; a non disperare di fronte all’apparente sproporzione tra ciò di cui siamo capaci e quanto di cui dovremmo esserlo: «chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi» (Gv. 14, 12). Ci sono molte ‘guarigioni’ e altrettante ‘resurrezioni’ a cui non contribuiamo per nulla nella quotidianità, neppure spostando di un millimetro pietre tombali sotto le quali restano imprigionati dolori e lutti destinati a non esser redenti, neppure da un sorriso o da una parola buona che, evidentemente, ci costano troppo.

Uno dei più enigmatici insegnamenti evangelici, nel segno della totale gratuità, è l’imperativo a voler bene persino ai propri nemici. Purtroppo possiamo constatare che talvolta esso può essere talmente travisato da indurre nei cristiani una sorta di senso di superiorità nei confronti dei seguaci di altre religioni. Un atteggiamento del genere dovrebbe produrre una giovevole apprensione, se non altro per le immediate reminiscenze evangeliche che ci si augurerebbe scattassero quasi automaticamente nell’intimo: da «Dio può fra sorgere figli di Abramo da queste pietre» (Mt. 3, 9) del Battista, fino a «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico…» (Lc. 10, 30), al dialogo con la samaritana, al miracolo in favore della cananea o del centurione romano… quali e quante altre cose avrebbe dovuto dire e fare Gesù per convincerci che nessuna presunta appartenenza alla comunità ’giusta’ può fare di noi dei ’giusti’? Non si tratta solamente di coerenza («Se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo», Gv. 8, 39) ma di un ben più sostanziale distacco da ogni vincolo – foss’anche dettato dal sangue («Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli…?», Mc. 3, 33), («Lascia che i morti seppelliscano i loro morti», Lc. 9, 60) – ingannevole («Dal frutto si riconosce l’albero», Mt 12, 33) proprio in quanto infecondo e perciò destinato alla rovina («Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie», Gv. 15, 2). Non già un rinnegamento di quanto già rivelato, di cui “neppure uno iota” andrà perso, ma la prospettiva nuova e definitiva del compimento («Il Regno di Dio è in mezzo a voi», Lc. 17, 21).

Anche a proposito dell’amore per i nemici mi permetto dunque di avanzare qualche riserva. Prima di tutto vorrei poter dire che siamo capaci di volerci davvero bene almeno tra amici e parenti, ma le esperienze e le cronache quotidiane mi impediscono di affermarlo con certezza. Quando anche non fosse così resterebbe da chiarire il senso di una simile ingiunzione. La sua riduzione sentimentalistica, apparentemente inoffensiva, sembra invece la più facile e di conseguenza quella che più svuota di ogni sostanza le parole di Cristo.

“Voler bene” a chi ci fa del male, oltre che impossibile suona oltretutto piuttosto disumano. Chi prova simpatia verso un persecutore non è santo, ma probabilmente ammalato e dovrebbe farsi curare, nell’interesse non soltanto proprio ma anche del persecutore. Potremmo piuttosto intendere che il comandamento dell’amore verso i nemici serva a spingerci nella direzione di non ripagare il male col male, di non metterci sullo stesso piano e di non usare gli stessi mezzi di chi ci danneggia. Ma ancora pare poco.

Potremmo ipotizzare una possibile altra interpretazione: forse più che di ‘voler bene’ a tutti ci è chiesto di ‘volere il bene’ per tutti. Un altro modo per dire: «Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia…», compito assai più gravoso del pur edificante eroismo di martiri morti tra i tormenti benedicendo i propri aguzzini.

Questa ‘banalità del bene’ mi illumina di più di qualsiasi eccezionalità tanto inarrivabile quanto scoraggiante, almeno per tutti coloro che sono in attesa di ‘rinascere’ nel modo che nessuna ortodossia disincarnata potrà mai garantire («Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose?», Gv. 3, 10). Ci accontenteremmo di vedere tante ‘brave persone’ divenire ‘persone buone’, non paghe del male evitato ma disposte a trattare gli altri con giustizia, pagando il piccolo prezzo di un’apparente rinuncia per vedersi regalato in cambio un intero mondo migliore.

La minacciosa strada nel deserto diventa per il buon samaritano la via dell’incontro col suo prossimo. La donna recatasi al pozzo nell’ora più calda per evitare occhiate e commenti sulla sua disordinata esistenza, non rifiutando un sorso d’acqua al pellegrino dell’altra fazione, ritrova infine se stessa. Il pubblicano comicamente appollaiato sull’albero è chiamato per nome e diventa l’ospite del Maestro. Uno stolto, agli occhi di molti, il primo, una povera donna traviata, per tutti, la seconda, un ladro, e per sua stessa ammissione, l’ultimo. Miserie che vengono riscattate, ferite che guariscono laddove non sembrano che aver giocato soltanto il caso, un gesto banale o una semplice curiosità.

Pur essendo disperatamente assetati di bontà, fatichiamo ad accettare di esserne i beneficiari prima ancora che i promotori. La poca fiducia che abbiamo in noi stessi come potenziali operatori di bene, diventa spesso sospetto ancor più tenace quando ne riceviamo, come se non potesse essere ’normale’, e così scordiamo o liquidiamo come irrilevante l’infinita catena di quel che ci è stato dato fin dalla più tenera infanzia, quando altri si sono occupati di noi, ci hanno nutriti, curati, vestiti e in innumerevoli altri modi accompagnati con costanza, pazienza e gratuità nella lunga serie di giorni di cui neppure conserviamo memoria. Genitori e familiari, ma anche tutte le altre persone, maestri e compagni di scuola, amici e persino semplici conoscenti… un’interminabile catena di volti, parole, eventi che stanno al nostro ’io’ come le tessere al mosaico. Gente che ha saputo tacere, attendere, lasciarci sbagliare. Sui nostri ’tempi’ e non sui loro hanno scommesso quanti han creduto in noi. Si tratta di un altro genere d’omissione rappresentata questa volta dal non coltivare la memoria del dono.

Non dovrebbe dunque apparirci bislacco, ingiustificato o infruttuoso recuperare la dimensione del dono, offerto o ricevuto, nell’apparente caotica e casuale successione dei nostri giorni. È questa la trama su cui si innesta la struttura profonda dell’essere, quello reale, fremente di vita, debole e incerto come i primi passi di un cucciolo, esposto a ogni predatore, ancora insanguinato dalla recente nascita e già infangato dal contatto col terreno. Eppure già sorretto da ogni possibile cura, come il bambino nella mangiatoia, scaldato dal fiato degli animali, asciugato dalla fragranza del fieno falciato e messo da parte. Come Giuseppe, pronti ad esserci finché ci sarà bisogno di noi per scomparire senza venir nemmeno notati, ritroviamo il gusto di un servizio umile e discreto, in quest’epoca ormai orfana di vere passioni.

Ad alcuni capiterà di compiere opere che sfideranno l’oblìo, ma a nessuno verrà negato di essere almeno paglia del presepe, fiato dell’asino o del bue. Facciamoci contagiare dall’apparentemente poco che ci è dato di ricevere e di dare, diveniamone gelosi custodi e gestori attenti. «Chi è fedele nel poco, lo è anche nel molto» (Lc. 16, 10) e «le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato» (Lc. 7, 47). Lasciamo fluire in noi un’altra potenza, meno vacillante della nostra volontà e ben più efficace delle nostre capacità, ma che a quella e a queste si è affidata per esser dono, non risultato. «Essendo di natura divina…, spogliò se stesso…» (Filippesi 2, 6-7), in un rapporto di causa-effetto che sfida ogni legge fisica e ci fa precipitare verso l’alto.

Da ultimo, una richiesta di perdono: se è vero che «la bocca parla della pienezza del cuore» (Mt. 12, 34) e che «se questi tacessero, griderebbero le pietre» (Lc. 19, 40), resta un bisogno di silenzio che l’enfasi di queste righe potrebbe disturbare. Siamo dunque grati del troppo (e gratuitamente) ricevuto e non eccessivamente rammaricati per il così poco (e non sempre gratuitamente) dato, e consapevoli della dismisura dell’indispensabile misericordia alla quale torneremo ad attingere. Così sovrabbondante da passare inosservata, quasi risibile tanto data per scontata, e invece tenace vigore degli esseri, determinata e quasi caparbia nel ricominciare ogni volta, “settanta volte sette”, nonostante i nostri tonfi e le nostre ritirate.

Dialoghi Mediterranei, n. 26, luglio 2017

[*] Per gentile concessione dell’editore, si pubblica in anteprima il primo capitolo del volume Papa Francesco e il dialogo cristiani-islamici. Non settari né omologati, in uscita presso la casa editrice Cittadella di Assisi

________________________________________________________________________________

Paolo Branca, docente di Lingua e letteratura araba all’Università Cattolica di Milano, è autore di varie monografie tra cui Voci dell’Islam moderno, Marietti, Genova 1991; Introduzione all’Islam, San Paolo, Milano 1995; Moschee Inquiete, Il Mulino, Bologna 2003; Guerra e Pace nel Corano, EMP, Padova 2009; Islam al plurale. Voci diverse dal mondo musulmano (con P. Nicelli e F. Zannini), Guida, Napoli 2016; I musulmani, Il Mulino, Bologna 2016; Il Corano, Il Mulino, Bologna 2016. Collabora con diverse riviste specializzate.

________________________________________________________________