di Flavia Schiavo

«What, indeed, is a New Yorker? Is he Jew or Irish? Is he English or German? Is he Russian or Polish? He may be something of all these, and yet he is wholly none of them. Something has been added to him which he had not had before. He is endowed with a briskness and an invention often alien to his blood. He is quicker in his movement, less trammeled in his judgement (…). The change he undergoes is unmistakeable, New York, indeed, resembles a magic cauldron. Those who are cast into it are born again» [Charles Whibley, American Sketches, 1908] Little Italy is be coming Littler Italy

Sam Roberts, “New York’s Little Italy, Littler by the Year”, in The New York Times, 21 Feb., 2001

È Barak Obama, appena un anno fa, a sostenere quanto in America nessuno sia davvero autoctono. Quasi tutti, afferma il Presidente, sono derivati da ceppi alloctoni. Gli Americani, quindi, originano da una moltitudine, una confluenza di razze in un unico, grande e “neonato” Paese: gli States. Tra il 1840 e il 1950, infatti, giunsero, a New York, via Ellis Island, più 12 milioni di immigrati: The Americans. Un’onda lunga di uomini e donne, molti erano siciliani, che provenivano dal Vecchio Continente. Nel 1954 quella “porta”, aperta nel 1892, dalla quale erano entrati a frotte uomini, donne e bambini, fu chiusa quando cambiarono i criteri per l’ingresso.

Molti tra i cittadini americani, i migranti, giunsero alla nuova Patria per mare, sin dal XVII secolo: durante gli anni dell’inizio, tra il 1600 e il 1799, a New York, sbarcarono circa un milione di persone e, prima che Ellis Island fosse il solo canale d’ingresso dei migranti, altre 11 milioni di “anime” attraversarono un’altra porta:Castle Garden Immigation Depot, a Battery Park, punta estrema di Downtown, aperta sul mare. Un luogo che storicamente era stato una roccaforte difensiva, per i primi coloni olandesi che avevano fondato New Amsterdam, diveniva un varco.

Chi erano i migranti? “Anime” nel contempo senza terra e avvinte alla propria Terra d’origine che, spesso strangolate da una storia greve o prostrate dagli eventi, erano attratte dalla “Golden Door”, dalla voglia di emergere, dal mito. Tra essi molti italiani, alcuni post 1861, data dell’Unità, moltissimi dall’inizio del Novecento, arrestati solo dal “miracolo economico” degli anni Cinquanta. Solo tra il 1880 e il 1915 ne approdarono negli Stati Uniti 4 milioni. Circa il 70% proveniva dal sud [1] anche se molti erano nati nel Nord Italia, e di essi, quasi la metà originari del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

Le ragioni della migrazione dal sud furono molteplici, prima fra tutte la decrescita industriale delle città del Meridione, come Napoli che, post Unità, indebolì il proprio ruolo culturale ed economico. La devastazione causata da eventi bellici o, in Sicilia, dal terremoto del 1908 che con l’onda di marea nello Stretto di Messina uccise più di centomila persone, l’azione del potere che, retrogrado e depauperante, rese la “nostra” Regione e tutto il sud, una malapatria da cui, per fato e per disgrazia, era possibile solo separarsi, pur con una separazione senza distacco. Mala patria governata da un sistema feudale che, perfettamente efficiente, garantiva che la proprietà terriera ereditaria determinasse un potere politico ed economico e uno status sociale statico, ponendo le classi povere entro una trappola immutabile. Condizione che, insieme alla pesante crisi agraria del 1880, all’incremento delle tasse nello stesso ambito e all’industrializzazione, debole e collusa, che concentrò i capitali in poche mani, unitamente alle precarie condizioni igieniche, indusse un grande esodo. L’assetto doloroso del sud si compose con la “direzione” rampante e vitale degli States, che aprirono le porte, a partire dalla seconda metà del’’800, post Guerra civile, anche per favorire lo sviluppo capitalistico.

I costi del biglietto in nave per l’America – in Sicilia la nave partiva proprio da Palermo [2] – inferiori a quelli dei treni per l’Europa del nord, favorirono la mobilità oltre Oceano di un gran numero di italiani e di meridionali. Così nel Nuovo mondo giunse una folla di anime che aspiravano a una “nuova nascita”, a una cittadinanza (anelata ma spuria, a metà, e mai sostitutiva di quella d’origine) e a una patria che li accogliesse. Nonostante l’effetto potente del Nuovo mondo – la capacità di alcune città, tra esse una su tutte New York, di trasformare, come “un calderone magico”, la gente che vi arrivasse – mai si sarebbe rotto il legame degli italiani in America con la propria terra. Sempre onorata, sognata e abbandonata solo in parte, essa li seguiva. Era tenuta “dentro”, tramite la tutela delle identità (tutela spontanea, non fondata su artifici retorici o “colti”), la protezione dei “compaesani”, la creazione di associazioni di italo-americani, il mantenimento delle abitudini, la celebrazione delle “feste” dei patroni (San Gennaro inizia a essere celebrato nel 1926, in concomitanza con una forte ondata migratoria dalla Campania), nonché attraverso l’istituzione di iniziative che diffondevano la cultura d’origine, promosse e condotte da studiosi come Giuseppe Prezzolini che, docente di Italiano presso la Columbia University, contribuì all’apertura della Casa di Cultura italiana, inaugurata nell’ottobre del 1927.

Le circostanze, in una certa misura favorevoli all’affermazione individuale, fornivano opportunità a molti dei migranti in arrivo. E, sebbene parecchi appartenenti alla working-class, che giunsero in terza classe, restarono anonimi e nell’ombra, schiacciati dalla macchina sperequativa del Capitale, molti trovarono una strada in quel mondo in cui si viveva nel “presente”, nella contemporaneità, e trionfava il mito del self- made-man. Oltre all’ambito scientifico e a quello letterario, un campo in cui si distinse la presenza italiana fu quello del jazz. Primo tra i tanti fu Nick La Rocca, capo di un gruppo, originario di New Orleans, l’Original Dixieland Jass Band, del quale fecero parte altri due musicisti di origine italiana: il batterista Tony Sbarbaro e il pianista Frank Signorelli. Tre artisti che, nel 1917, incisero il primo disco di jazz della storia, negli Studios della Columbia Records, siti a NYC, nello Skyscraper che in quel momento era il più alto del Mondo, il Woolworth Building.

I migranti giungevano con le valigie di cartone tenute insieme con lo spago, in quella enorme e nuova patria, priva di una storia riconosciuta (il pregresso, i nativi, erano stati spazzati via) dove tutto era ancora da scrivere. In quel luogo in cui storia era spregiudicata e ibrida, i migranti italiani erano capaci di integrarsi ma, gravati da una memoria persistente, portavano con sé la propria storia e i propri Santi: non spariva, forse mai e del tutto, la nostalgia né il vago desiderio di riunirsi alla propria cattiva e adorata matrice, tornando a “casa”. Abbandonare la propria Terra che li sputava e rifiutava, fuggendo la Madre amata che li respingeva, era una necessità. I migranti cercavano un rifugio: l’aria di casa diventava irrespirabile, la povertà incombeva, la sperequazione e la disparità tra le classi si rafforzavano, il lavoro scarseggiava. L’emigrazione rappresentava, quindi, il lungo sguardo su un possibile futuro, pieno di aspettative e, spesso, alimentato dalle lettere e dai racconti dei parenti già emigrati.

Così, su un desiderio e su un progetto, uomini e donne, che affrontavano “la spartenza”, come la chiama Tommaso Bordonaro nel suo libro di memorie di migrante dal 1947, lasciavano il paese d’origine, la famiglia, il lavoro misero e coattivo dei campi, gli affetti certi, il proprio paesaggio, i riti, il cibo: fulcri culturali dell’appartenenza. A quella rassicurante, ma sfortunata realtà, spesso fatta di certezze cupe e d’indigenza, contrapponevano una incertezza luminosa, in una terra nuova, aperta e nota come il paradiso delle opportunità. Una retorica seduttiva e pericolosa che, a volte si traduceva in riscatto, a volte trascinava verso una vita altrettanto miserabile. Destini registrati da autori di reportage come Jacob A. Riis, Lewis W. Hine, Walker Evans e Dorothea Lange.

Quelle persone in fuga, che partivano dall’Italia con la valigia piena di limoni, arance, biscotti, rosoli, preparati da madri in lacrime, portavano dentro di sé, e per sempre, un sentimento contrastante, fatto di dolore e speranza ed erano legate alla propria terra da un invisibile, lunghissimo, cordone. Tanto era forte lo strappo, tanto era vitale la costruzione di un sostegno: i migranti affrontavano povertà, discriminazione e fatica, anche grazie all’ausilio che i compatrioti fornivano loro, non appena arrivati e accolti nella placenta rassicurante di Little Italy. Molti erano maschi e moltissimi erano giovani (tra i 15 e i 40 anni), sorretti dalla comunità già naturalizzata, abitavano New York con rabbia ed energia velleitaria. Prima tappa: Little Italy, ambito di una personale ripartenza. Conservando lo stile di vita, aprendo piccoli esercizi commerciali o grandi imprese, oppure lavorando sotto un “padrone”, gli italiani a NY colonizzavano la città e si mobilitarono per preservare la propria radice culturale. Come si apprende da alcune testimonianze, durante quella stagione, mai un italiano avrebbe acquistato da un medican (un americano) qualcosa che avrebbe potuto comprare da un italiano.

Invasi da impulsi contrastanti, nostalgia e riscatto, un ossimoro entro cui passato e futuro erano disconnessi, gli italiani, così come gli irlandesi, ungheresi, tedeschi, olandesi, inglesi, partivano e, dopo giorni e giorni di viaggio in nave, sporchi e sfiniti, giungevano alla “bocca” di un sogno: NY. La città straniera – ignota e vagheggiata o conosciuta grazie al racconto smozzicato dei “parenti” già “americani” – che richiamava e prometteva, con la seduzione di una sirena, era il luogo in cui iniziare una nuova vita: ad ogni alba, un “nuovo giorno”, tra paura e forza.

Erano i primi del Novecento, ed era il tempo del sogno e del “fare”, non incipit di un’idea sgranata di domani, ma concreta realizzazione di quanto, nella propria terra, fosse impossibile, impensabile addirittura. Le possibilità, invece, in quell’universo nuovo, in cui il linguaggio, lo spazio, il clima, le strade, gli edifici, il cibo, i costumi, le “regole”, poche e nette, erano davvero diverse, apparivano infinite.

I coraggiosi, chi aveva già “saltato il fosso”, raccontavano di avventure spregiudicate, di green bills, i “verdoni”, dicevano di rapidità, libertà, opportunità, e di una condizione potenziale, niente affatto velleitaria, persino prevista dalla Costituzione: la Felicità. Riferivano, magari in modo approssimativo e incompiuto, sgrammaticato, visivo, di una differente Democrazia, vissuta per strada, luogo dove tutti non erano, ma potevano essere uguali. In quella terra fluida era possibile cambiare e molti dei migranti, appena pochi anni dopo l’arrivo, mandavano ai compaesani, rimasti a casa, le fotografie che mostravano le case “alzate” con il duro lavoro, la foto di una Ford fiammante, i ragazzini ben vestiti, le mogli floride e soddisfatte, e le immagini delle feste dei Santi patroni, a Brooklyn, a Little Italy, a Staten Island, nel Bronx, nel New Jersey, dove le statue sfilavano, si sparavano i “botti”, si mangiavano i “cannoli”, ci si sposava tra oriundi. Quartieri dove i picciriddi giocavano per strada, poliglotti e mandati nelle scuole americane, inclusi entro un processo che li avrebbe portati, con un moto centrifugo, verso l’integrazione, verso una dimenticanza solo parziale. Protetti e sotto gli occhi delle madri che, a volte in quella prima fase, non parlavano l’inglese e lavoravano in circuiti secondari di piccole economie, sovente in nero.

Soggetti a un controllo, ed esibiti i documenti di viaggio, i migranti di “terza classe”, venivano esaminati, alcuni marchiati col gesso, per esser sottoposti a un’ulteriore verifica: PG, per le donne in attesa di un figlio; K per chi avesse l’ernia, X per chi avesse problemi mentali. In seguito, quasi tutti, sottoposti ad altri rapidi screening, ricevevano il permesso di sbarcare e venivano accompagnati al traghetto per Manhattan. L’esame era orientato a capire se le ragazze avessero un fidanzato o un parente ad attenderle, a comprendere quanto i migranti fossero in condizione di lavorare e mantenersi, o possedessero una, se pur esigua, quantità di denaro necessaria per il primo sostentamento, o avessero già un contratto di lavoro, spesso stipulato dall’Italia, in condizioni di sfruttamento e in cambio del biglietto, ignorando che tale pratica fosse illegale negli Stati Uniti. La legge sul lavoro straniero del 1885, appoggiata dai sindacati statunitensi, infatti, escludeva gli immigrati che fossero giunti dall’estero con un contratto di lavoro, spesso fondato su un “ricatto”. La legge del 1885, in teoria, avrebbe così tutelato i salari americani dalla concorrenza di mano d’opera a basso costo proveniente dall’estero.

Le fonti testimoniano che, in quegli anni, nel passaggio tra XIX e l’inizio del XX secolo, nonostante le strettoie, solo il 2% degli immigrati fosse respinto; ciò che contava era la buona salute, saper rispondere a poche e semplici domande, l’essere in condizione di aggirare i tranelli potenziali, la fedina penale pulita. Sino al 1875, infatti, nessuna particolare restrizione disciplinò l’ingresso dei migranti, servili al Capitale nascente. Quella data rappresentò uno spartiacque che “solo” impediva di “varcare la soglia” a indigenti, analfabeti, infermi, prostitute, anarchici e comunisti, cioè a quanti potessero ostacolare la crescita dell’Impero e il “sistema” sociale. Infatti, il Governo federale varò, e proprio dal 1875, varie leggi, spesso indirizzate ad alcuni gruppi etnici, per esempio il Chinese Exclusion Act, del 1882, mirate a contrastare i flussi provenienti da alcune aree del pianeta il cui ruolo veniva considerato come lesivo per lo sviluppo complessivo.

La prima legge degli States, relativa alla Naturalizzazione, del 26 marzo 1790, fornì le regole per la concessione della cittadinanza nazionale e riguardava la naturalizzazione di specifici immigrati: persone bianche libere di “buon carattere”, con esclusione degli Indiani d’America, dei servi, degli schiavi, dei neri liberi, degli asiatici. Il provvedimento venne superato da leggi successive, del 1795, del 1798 e del 1802, che via via modificarono sia i requisiti richiesti, sia i soggetti verso cui i provvedimenti erano indirizzati, sino a giungere al 1870, immediatamente post abolizione della schiavitù, quando si estese la cittadinanza a “stranieri” di origine africana o loro discendenti. Nel 1898 la cittadinanza venne concessa anche agli asiatici, nonostante il decreto del 1882. Altro punto di svolta si ebbe nel 1924, quando l’ambita cittadinanza fu estesa a tutti i nativi americani. Legge seguita da altri provvedimenti, tra cui quello del 1952 che vietò la discriminazione razziale e di genere e aprì alcune altre possibilità per l’ingresso dei migranti in America, spesso “richiamati” dai propri cari, già cittadini americani.

Nel Nuovo Mondo e a NY in particolare furono determinanti gli anni successivi all’epoca coloniale. La Città, che fin dalla fine del XVIII secolo ha una popolazione che eccede di poco le altre metropoli nordamericane, a metà del ‘900 supera in modo esponenziale gli altri grandi insediamenti [3]. In quella lunga fase, tra XIX e XX secolo, l’economia americana esplodeva, e NY, spazio dell’azzardo, era già la prima città d’America, luogo in cui soldi, benessere, opportunità fungevano da magnete, in cui si formava una specifica economia urbana, in cui anche l’abolizione della schiavitù (nel 1865) aveva sdoganato folle di afroamericani che rappresentavano una forza lavoro al servizio di un Capitale vorace, pur nella permanenza del contrasto giocato in ambito nazionale, tra il Sud più retrogrado e il Nord progressista.

Uomini e donne, i molti migranti e i pochi autoctoni, tra cui molti nativi americani impiegati nell’edilizia, per la loro capacità di fronteggiare altezze e disequilibri, andavano ad alimentare quel Capitale divorante, le cui regole erano differenti da quelle europee, e in cui la celebrazione dell’individualismo, dell’intelligenza, della furbizia, l’energia spregiudicata e persino l’inventiva che sovente si traduceva in innovazione procedurale (per esempio connessa alle operazioni di Borsa) o tecnologica, potevano condurre alla ricchezza e al benessere, così come a una rovina che, però, a differenza di quanto accadeva in Europa, avrebbe potuto essere rapidamente ribaltata.

Dal 1830 al 1914, anni chiave dello sviluppo economico di NY, quasi 30 milioni di europei giunsero negli States. I cittadini, dunque, erano tutti migranti. Sia quelli che fecero fortuna (italiani, irlandesi, ungheresi, olandesi…) sia i derelitti che andavano a faticare a sangue nelle miniere, nelle acciaierie o schiantavano, costruendo la rete ferroviaria più imponente del pianeta. Quasi sempre essi giungevano in nave e con un tasso di mortalità altissimo: in terza classe, un migrante su sette moriva, durante il lungo trasbordo transoceanico. L’apice si ebbe nel 1907 con 1.285.349 di persone, ondata tanto ingente che condusse il Congresso ad approvare l’Emergency quote act, che limitava il numero di immigrati ebrei, italiani, slavi, irlandesi.

Ogni santo giorno, e nonostante le restrizioni, quindi, un flusso ininterrotto di uomini e donne (quasi 5000) entrava a NY. Non molti andavano altrove, Chicago, Pittsburgh, Boston, Philadelphia, Baltimora, pochi si dirigevano verso l’entroterra del nord-est, sino a quel bordo industriale, che si spostava ogni giorno quando i “pionieri” colonizzavano le terre vergini degli States, verso l’Ovest di quella Confederazione che aveva conquistato, sul campo, l’indipendenza, che aveva una Capitale federale: Washington D.C., una Costituzione “illuminata” e che, con fatica e fratture permanenti, aveva raggiunto l’Unità.

Molti tra i migranti restavano a New York, moltissimi a Brooklyn (dove ancora oggi esiste una tra le comunità italiane più popolose) annessa alla città solo nel 1898, alcuni anni dopo il 1883, quando fu costruito il Ponte che consentiva di raggiungere Manhattan (cuore pulsante dell’economia; della produzione e del Real estate, il mercato immobiliare) a chi abitasse in quel vasto ambito dove i fitti erano più bassi. Molti, però, risiedevano a Manhattan, a Lower Manhattan o in Park Avenue prima chiamata Fourth Street, in Tenements, abitazioni di bassa qualità che venivano rapidamente sostituite con altre costruzioni che, a volte, avviavano processi di gentrification. In quell’isola di ridotte dimensioni, la storia correva. Manhattan, stretta e lunga – appena 59 kmq – tra ’800 e ’900 stava diventando l’ombelico pulsante d’America, guadagnando un ruolo che si rafforzava senza flessioni.

In quegli anni NY viveva un’ascesa economica frenetica, surclassando Boston e Philadelphia sulla costa e, più a nord, l’interna Chicago, prossima al sistema dei Grandi Laghi, ricchissima e popolosa, grazie all’allevamento e all’economia legata alla carne. New York cresceva senza grandi restrizioni, né Piani. Diversamente regolata, rispetto alle città europee che avevano affrontato l’onda del cambiamento della Rivoluzione industriale, disciplinate da Strumenti urbanistici e ripensate dalle Utopie, NYC si espandeva in virtù di una semplice lottizzazione, che nel 1811 aveva diviso quasi l’intera isola in blocchi rettangolari, saturati nell’arco di alcuni anni. La città dal 1825, inoltre, con l’apertura dell’Erie Canal, era diventata sia l’ingresso, sia l’arrivo di merci, prodotti, materie prime, che potevano essere smistate sia nel Nuovo Mondo, sia verso il Vecchio Continente. Il porto vicino all’Atlantico, protetto da Staten Island che mitigava le gelate invernali, aveva surclassato quello di Philadelphia, e quello più a sud, di New Orleans.

Le economie insediate erano molteplici: scambi, finanza, industria (i pochi stabilimenti localizzati sui riverfront, dell’Hudson e dell’East River; a Brooklyn), rendevano la città una calamita, richiamando masse umane, impiegate come forza lavoro, non del tutto asservite – pur nell’enorme disparità registrata da autori, come Jacob Riis, che pubblicò nel 1890 un importante reportage, “How the Other Half Lives: Studies among the Tenements of New York”.

La città, sin da quegli anni, si configurava nell’immaginario come un’area mitica, antitetica alla realtà quotidiana che molti vivevano nell’Europa industriale, in cui la condizione di asservimento era ineluttabile e statica. La NYC dei migranti italiani, soprattutto, portava in sé una doppia figura simbolica: l’antitesi tra la sofferenza patita nel proprio luogo natale e l’opulenza americana. Emanuele Crialese, in Nuovomondo del 2006, rappresenta con chiarezza tale opposizione: l’ascesa al calvario fatto di sassi compiuta a piedi nudi, quando il protagonista chiede a Dio un segno che lo liberi dalla responsabilità della scelta, dolorosa, di partire, posta all’inizio del film; e la scena finale, quando i protagonisti nuotano in un mare di latte dove galleggiano enormi ortaggi, e dove ogni cosa simboleggia un Eden perfetto e una abbondanza biblica.

Un sintetico percorso che delinea, in circa un secolo e mezzo, la costituzione di una compagine identitaria multietnica che, soprattutto a NY, si alimenta proprio della commistione di razze, classi, condizioni sociali e interculturali molto diverse. Condizioni che hanno dato vita a una città “aperta”, tollerante, ma pure fatta di enclave in cui le identità e le “anime” locali possiedono nel contempo una doppia valenza: il radicamento al luogo d’origine, e il legame con la Città in un contesto in cui si delega assai poco, in cui la Democrazia era ed è fortemente partecipativa e – come la definisce Walt Whitman – composta da una folla mercuriale, una massa non-gerarchica e non coesa che non necessita di uno spazio ampio, normativo ma confinato, come l’Agorà dove si riunivano gli abitanti, raggruppati per categorie fisse, alcune dotate di diritto di accesso, altre escluse. Il rapporto con la “strada” e con le enclave urbane è, infatti, a NYC molto differente: i lavoratori, uomini e donne non sono soggetti a una condizione permanente, considerano lo spazio urbano come proprio, pur nella sperequazione esistente in città come NYC o Chicago, partecipano alla tutela e alla sua stessa trasformazione; vivono, insomma, un profondo radicamento identitario con il “luogo” che abitano. Che per gli italiani comporta un doppio vincolo: con la nuova Patria e con la Patria Madre. Che si traduce in quel sentire “umano” che è il comportamento civico e sociale su cui si fonda, ancora oggi, l’articolazione strutturale della città in quartieri, ovvero la cura dell’identità locale, il mantenimento degli usi e costumi e delle proprie matrici, anche se immersi in NY, seconda madre, città dal corpo urbano globale costruito nel tempo.

A partire dalla seconda metà del’’800 NY accoglie, dunque, anche in virtù della propria ascesa economica, una grande quantità di persone provenienti da ogni parte del pianeta. Dando vita a un potente “hub”, NYC è la città degli scambi, patria di un melting pot che respira, tra pensiero collettivo e coscienza individuale, e produce cambiamenti urbani e sociali, economie veloci, che esperisce catastrofi (le crisi economiche; gli incendi; la perdita del lavoro), avvia innovazioni tecniche, spinge e promuove la trasformazione di ruolo di interi ambiti urbani, in cui alligna bossismo, sperequazione, rapacità, e una sorta di mafia4 interculturale (che costituì uno dei topos più deleteri connessi ai migranti meridionali), come pure conflitti, in cui gang, clan, gruppi etnici hanno necessità di convivere in uno spazio nel contempo collaborativo e competitivo.

Anche per tale ragione e per la dimensione esigua dell’isola i gruppi si localizzano in aree definite. Nascono alcuni quartieri, Little Italy e Chinatown sono tra questi. Essi, pur mantenendo una propria identità, accolgono specifiche comunità che difendono lo spazio conteso di cui il suolo è una tra le maggiori e più limitate risorse. Ancor più oltre il bordo storico di Wall Street, nell’area disciplinata dal Piano dei Commissioner del 1811. Un’area pressoché vergine anche se segnata da preesistenze, alcuni assi stradali, Broadway, la Bowery, Canal Street, e alcune preesistenze insediative, come Harlem, abitata prima dagli olandesi, poi dai ricchi mercanti bianchi, legati al commercio di beni e prodotti, occupata anche dagli italiani e soprattutto dalla comunità afroamericana, anche a partire da alcune operazioni immobiliari del XIX secolo, dall’abolizione dello schiavismo e dalla grande ondata migratoria della fine del XIX secolo; come l’attuale TriBeCa o come l’intera Downtown, primo insediamento, chiamato dagli olandesi, colonizzatori del XVII secolo, New Amsterdam. Tra questi ambiti due, limitrofi, sono, appunto, Little Italy e Chinatown. Situati a Lower Manhattan, separati da Canal Street a sud e limitati a nord da Delancy Street, sono in competizione reciproca, e danno la misura di quanto la trasformazione urbana di alcuni quartieri di NYC sia specchio di macro e micro dinamiche sociali.

La superficie di Little Italy, occupata dal XIX secolo da gruppi d’italiani, luogo contraddittorio, definito da J.Riis come il centro degli slums di NYC, si è progressivamente ridotta, lasciando dagli anni ’60 campo a Chinatown: come si legge sul The New York Times, nel 2001, «Little Italy is becoming Littler Italy. The encroachment that began decades ago as Chinatown bulged north, SoHo expanded from the west, and other tracts were rebranded more fashionably as NoLIta (for north of Little Italy) and NoHo seems al most complete».

Inizialmente ampia più di 50 isolati (nel 1950 gli italoamericani residenti erano circa 5000), Little Italy oggi conta solo tre isolati sull’asse di Mulberry Street, dove si trovano oramai caffè e ristoranti, frequentati quasi solamente dai turisti. Uno spazio forse ancora retoricamente iconico, ma vuoto di vita quotidiana, in cui gli italoamericani non vivono più (nel 2000 ne furono censiti solo 44), sostanzialmente privo di spazi pubblici condivisi, che in ogni città sono tessuto d’integrazione sociale. Negli ultimi anni il trend relativo all’immigrazione a NY è lievemente salito, ma registra un cambiamento radicale dell’ondata migratoria, composta oggi da molti migranti asiatici, attratti dalla ripresa dell’economia locale, e dalla garanzia offerta dalle comunità di appartenenza insediate che, a NYC, come nelle altre grandi città, sono protettive ed estremamente coese. Rispetto al tessuto sociale complessivo, infatti, gli asiatici sono quelli che offrono maggiori resistenza a una contaminazione linguistica e culturale. Si tratta di una comunità compatta e unitaria, basata anche su associazioni interne, dette tongs (pinze), clan o alleanze politiche e finanziarie che hanno fornito protezione anche nei confronti delle discriminazioni razziali,causate non solo dai provvedimenti legislativi.

Le Associazioni, spesso connesse a gang e a bande di strada, controllavano alcuni territori urbani, a volte in guerra reciproca, ma interne a una Comunità in grado di offrire solida assistenza economica, fornendo prestiti, aiutando le imprese che assumevano e garantivano, e ciò riguarda tutti i livelli sociali ed economici, quasi solo cinesi. La comunità cinese, dunque, non ha bisogno di luoghi pubblici e spesso vive in condizioni disagiate (Chinatown è caratterizzata da un patrimonio immobiliare vetusto), e Columbus Park – unico parco a Chinatown – è stato costruito, non tramite una dinamica bottom-up di matrice cinese, sul nucleo dell’infame quartiere di Five Points, tra i ghetti più pericolosi degli immigrati a New York (come raccontato nel film, Gangs of New York).

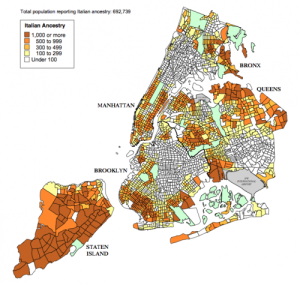

La contrazione di Little Italy da un lato dà la misura della perdita di un tessuto identitario, mentre dall’altro dice che la comunità italiana a NYC – maggiormente integrata socialmente e distribuita in altri ambiti, a Brooklyn o Staten Island dove risiede il 40% della popolazione italiana di NY – sia molto più permeabile e, per quanto legata alle proprie tradizioni, tenda a lasciarsi attraversare dalla cultura contaminata, costitutiva del tessuto urbano newyorkese.

La contrazione di Little Italy, oggi occupata non più solo da italiani ma da giovani americani che non possono permettersi i fitti onerosi di SoHo o di TriBeCa, non riguarda solo la “natura” degli italiani, più proclive all’integrazione, o il braccio di ferro con la comunità cinese (che potremmo definire “sociopatica” e umanamente impenetrabile), ma ha a che fare con alcuni macro “eventi” (per esempio 11/9), con alcune operazioni urbane (per esempio la chiusura di Park Row che connetteva parti urbane significative) o con operazioni immobiliari indotte dall’ingresso di alcune aziende nella porzione nord del macro ambito, costituito dalle due enclave. Tali fatti hanno generato processi opposti: di abbandono e di gentrification. Questi ultimi hanno messo i vecchi residenti, soprattutto gli italiani rimasti a Little Italy, in condizione di disagio economico, per l’impossibilità di sostenere i fitti aumentati a fronte di un’economia in contrazione. Un solo dato: tra il 2013 e il 2014 otto ristoranti italiani, a Little Italy, hanno cessato di “esistere”. Ciò acacde a differenza della vorace economia cinese, ingorda di spazio, e basata su numerose fonti, come la vendita di gioielli, l’elettronica, la ristorazione (si contano, infatti, più di 300 ristoranti), il commercio di sigari, cibo e alimenti (notissimo e frequentato il fishmarket di Chinatown, fortissimo soprattutto post chiusura del mercato di Fulton Street), di abiti e suppellettili, spesso cuciti o assemblati all’interno delle case. Tali “servizi” sono oggi diretti all’intera popolazione newyorchese e danno vita a un’economia, in filiera dal micro al macro, centrifuga, in forte espansione spazio-sociale: il dominio cinese si estende a territori urbani più ampi e chi, tra i newyorchers, i commuters o i city user, non ha mangiato “cinese” o non ha acquistato il pesce a Chinatown?

Se dopo la Seconda guerra mondiale molti italiani, che inizialmente abitavano Little Italy o l’East Harlem (Italian Harlem), raggiunsero Brooklyn, Staten Island, Long Island, Queens o il New Jersey, e si mossero capillarmente nell’intero corpo urbano, la popolazione asiatica comincia a rafforzare la propria presenza dopo l’Immigration act del 1965 che cassò alcune restrizioni precedenti e segnò l’incipit dell’espansione del quartiere di Chinatown. Il quale manifesta una potente iperstaticità interna e un fortissimo radicamento al luogo (meglio, ai luoghi in cui la comunità cinese vive) che costituisce, in un’analisi che prescinde da ogni giudizio, uno dei punti di forza della potenza schiacciante di tale gruppo. Non si tratta di un radicamento affettivo, come avveniva per gli italiani, soprattutto quelli del sud, con la “cara estinta”, Little Italy, ma un radicamento funzionale: l’attenzione performativa dei cinesi è una fra le modalità strategiche tramite cui quella popolazione si autosostiene e si autogoverna, a volte al limite della legalità o del dismorfismo sociale.

New York, la Capitale del XX secolo, è una città in cui anime, culture, radici convivono, confliggono, s’incontrano. Un grande corpo urbano pulsante, il grande corpo del conflitto e dell’integrazione. Nostalgia e desiderio abitano questa metropoli di acciaio, vetro, acqua, parchi, di grandi Avenue, strade familiari e di quartieri in cui le diverse culture trovano, ancora, piena espressione politica e sociale. È un universo entro cui una folla enorme si raduna. In lunghe correnti attraversa i ponti, sale sui treni, guarda avanti. Ognuno ha in sé un ricordo, una memoria persistente della patria lontana. Un sussulto dell’anima. The New York Times ci dice che Little Italy è morta, scomparsa. Noi non ci crediamo: forse si è estesa, confusa, dissolta dentro la grande città che la generò e la accolse. Come l’acqua, quella città ha una memoria sottile, che trattiene il gusto acre e morbido delle radici. Ogni italiano, in America, sa di essere, a vita, esule in Patria, e mentre si muove dentro quell’immenso corpo urbano, bisbiglia tra sé, due lingue diverse e un medesimo senso: «questa terra è la mia Terra».

Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015

Note

[1] Dati sull’emigrazione italiana per alcune regioni del sud, nella fase dal 1876 al 1900, e in quella dal 1901 al 1915 (Valori assoluti e in percentuale). Campania: 520,791, 9,9%; 955,188, 10.9%; Puglia: 50,282, 1,0%; 332,615, 3,8%; Basilicata: 191,433, 3,6%; 194,260, 22%; Calabria: 275,926, 5,2%; 603,105, 6,9%; Sicilia: 226,449, 4,31%; 1,126,513, 12,8%; Sardegna: 8135; 89,624, 1,0%.

[2] Il 4 ottobre 1852 è una data simbolica dello start dell’immigrazione italiana, venne infatti fondata a Genova la Compagnia Transatlantica per la navigazione con le Americhe, il cui principale azionista era Vittorio Emanuele II.

[3] Boston, incremento demografico:1790: 18,320; 1800: 24,937; 1850: 136,881; 1870: 250,526; 1900: 560,892; 1910: 670,585; 1920: 748,060; 1930: 781,188; 1940: 770,816. Filadelfia, incremento demografico: 1790: 28,522; 1800: 41,220; 1850: 121, 376; 1870: 674, 022; 1900: 1,293, 697; 1910: 1,549, 008; 1920: 1,823, 779; 1930: 1,950, 961; 1940: 1,931, 334. New York, incremento demografico:1790: 33,131; 1800: 60, 515; 1850: 515, 547; 1870: 942, 292; 1900: 3,437, 202; 1910: 4,766, 883; 1920: 5,620, 048; 1930: 6,930, 446; 1940: 7,454, 995. Chicago, incremento demografico: 1833: 350; 1850: 29,963; 1870: 298,977; 1900: 1,698,575; 1910: 2,185,283; 1920: 2,701,705; 1930: 3,376,438; 1940: 3,396,808.

[4] Una lunga e complessa storia che meriterebbe un’approfondita trattazione. Basti, qui, ricordare che negli States, nel 1911, fu istituita una Commissione parlamentare per analizzare il fenomeno della nuova immigrazione meridionale quale elemento che aveva un’incidenza sulla crescita della delinquenza nelle città americane. Un episodio: a New Orleans, nel 1901, alcuni siciliani furono linciati con l’accusa di appartenere alla Mafia. Indiscussa realtà e schiacciante stereotipo, messo in discussione da numerosi autori, tra cui, per esempio, Jerre Mangione (1908-1998) che lavorò per il Dipartimento di Giustizia, e studiò approfonditamente il rapporto tra immigrazione e criminalità, o dall’appassionata e testarda opera del salernitano Joe Petrosino (1860-1909) che, naturalizzato newyorcher e cresciuto a Little Italy, nel 1905, divenuto tenente della Polizia, fu posto alla guida di una squadra di poliziotti italiani, l’Italian Branch (composta da cinque membri, tra cui il suo successore, Michael Fiaschetti). L’impegno della squadra mirò alla lotta contro la Mano Nera, un’organizzazione a carattere mafioso, con ramificazioni in Sicilia, attraverso la quale si esprimeva il racket.

_______________________________________________________________

Flavia Schiavo, docente di Fondamenti di urbanistica e della Pianificazione territoriale presso l’Università di Palermo, ha pubblicato saggi, monografie e articoli su riviste nazionali e internazionali. Conduce attività didattica e di ricerca in Italia, Europa e America del Nord, dove è stata visiting presso la Columbia University. Tra le sue pubblicazioni, Parigi, Barcellona, Firenze: forma e racconto (Sellerio 2004); Tutti i nomi di Barcellona. Il linguaggio urbanistico (F. Angeli 2005)

_______________________________________________________________