di Gian Paolo Gri

Decine di santuari, come in ogni altra regione di tradizione cattolica; li abbiamo schedati e catalogati, in questo Nordest alle frontiere d’Italia, e ci siamo imbattuti in molti problemi. Primo fra tutti, quello dei fondamenti e riflessi cognitivi dello stesso mettersi a “schedare santuari”, per il fatto di introdurre rigidità classificatorie e definire tipologie su un terreno magmatico e per sua propria natura refrattario alle delimitazioni nette. “Santuari di confine”, in un’area dai confini stratificati, intrecciati, ridefiniti, difesi e violati? “Santuari alpini”, pensando alle Alpi come barriera e come luogo di transiti, come area dove guardie confinarie e contrabbandieri (di cose, idee, narrazioni e fedi) convivevano?

A passarli in rassegna, alle spalle dei santuari che coprono il lungo arco di fondazione dal tardo Medioevo al secondo dopoguerra (ma anche a Nordest non si tratta di una vicenda conclusa: c’è una germinazione di santuari contemporanei, nuovi), appare infatti in evidenza il peso storico di una combinazione forte di difesa confinaria e conquista transfrontaliera. Difesa esistenziale, innanzi tutto: penso all’effervescenza di santuari fra tardo Quattrocento e primo Cinquecento, in un periodo segnato dall’incombere di turchi, cavallette, bande di imperiali, peste, terremoti, faide, rivolte contadine e quant’altro. Anche difesa ideologica, insieme: con una continuità ideale che lega in maniera stretta le ragioni dei santuari mariani del pieno Cinquecento pensati come baluardi spirituali contro la Riforma (sull’esempio di Montesanto/Sveta Gora, a dominare Gorizia) con i santuari mariani più recenti voluti in funzione anticomunista negli anni caldi del secondo dopoguerra: la Madonna missionaria collocata a Tricesimo, dopo la peregrinatio nei paesi a cavallo delle elezioni del 1948, o la Madonna di Monte Grisa sull’orlo del Carso, a guardare in faccia l’Istria divenuta rossa. Anche difesa militare: Repentabor/Monrupino è insieme fortezza e santuario, e su un Tabor anti-turco sorge S. Croce di Quisca.

Nel periodo di mezzo fra tutela dal protestantesimo e difesa dal comunismo, si colloca l’interessante intreccio che vede da un lato i santuari secenteschi frutto di strategie deliberate di riconquista e controllo della pietà popolare pianificate dai patriarchi, vescovi e ordini religiosi della Controriforma (buon esempio, ora ben studiato, è il “programma” che portò alla creazione del santuario di Cordovado); dall’altro lato, il fenomeno interessante della germinazione di qua delle Alpi (frutto questa volta di piccola strategia locale, talvolta di singole famiglie in cerca di egemonia) di santuari celebri che stavano di là: come la piccola Luggau di Trava a metà Seicento, fra i nuovi santuari à répit per i neonati morti senza battesimo, il nuovo Heiligenblut creato a Clauzetto e la copia di Maria Zell a Canale d’Isonzo/Kanal ob Soči a metà Settecento.

In questi decenni il lavoro intorno alla storia e all’etnologia delle comunità di montagna ci ha liberati dall’illusione che abbia senso parlare – se l’etichetta viene pensata in termini di entità sostantiva e distinta – di “cultura alpina” al singolare; vale anche per i luoghi di culto. I santuari alpini esigono un faticoso cammino in salita per poter essere raggiunti; ma proprio l’osservazione e la riflessione intorno alla loro natura, e lo sforzo di estendere anche alla storia del vissuto religioso la piccola rivoluzione storiografica che ha segnato negli ultimi anni il rinnovamento dell’etnologia alpina, tolgono l’illusione che si possa affermare l’esistenza sostantiva di una tipologia definita e distinta come “santuario alpino”. Per molti aspetti, il ‘nordico’ Sant’Osvaldo di Northumbria che sta nel paese germanofono più alto del Friuli (Zahre/Sauris) era anche un santuario veneziano. E se il santuario posto sulla cima del monte è segno tangibile di dominio sullo spazio sottostante, esso resta allo stesso modo anche metafora potente di ogni forma d’ascesi che alla tentazione del dominio e del potere tenta di sottrarsi.

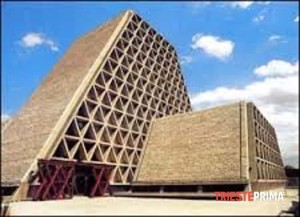

Non posso dimenticare che negli ultimi anni centinaia di persone dalla Carnia e dal Cadore hanno ricominciato a partire a piedi, nel cuore della notte, per salire fino ai 2200 metri del valico e poi discendere verso la Gailtal per raggiungere Maria Luggau. Trent’anni fa questo antico, secolare pellegrinaggio alpino transfrontaliero veniva giudicato un fenomeno in estinzione; invece è rinato. La rinascita ha molte motivazioni, naturalmente, e quella identitaria è in primo piano (che cosa c’è di più forte, di più fondativo per un’identità che vuole ricomporsi, che mettere materialmente i piedi sulle orme dei propri antenati?); ma certo in questo rinnovamento ha un ruolo-chiave anche la potenza simbolica, sempre rinnovabile e rimotivabile, del faticoso cammino verso l’alto come richiamo speculare alla generosa discesa della grazia verso il basso. La combinazione di un dato ambientale attrattivo con una struttura simbolica fondamentale dell’esperienza salvifica, insomma, continua a produrre fenomeni che, oltre tutto, garantiscono un senso anche alla comparazione transculturale. Da questo punto di vista, trovo significativo che le Valli del Natisone, che da secoli attirano pellegrini friulani e sloveni verso l’alto, verso una Madone di mont nera (Castelmonte/Staragora), attirino oggi visitatori anche verso la piccola comunità che ha riscoperto le radici ortodosse della propria ‘slavità’ e attirino pellegrini verso la piccola comunità di monaci tibetani che alcuni anni fa ha ‘sentito’ la sacralità di queste montagne e ha avvertito l’obbligo di collocarvi un proprio presidio, a Polava.

Confini e identità sono questioni intrecciate, anche e soprattutto in termini antropologici; questioni centrali per il vissuto delle persone e delle comunità. Gli aspetti politici, etnico-politici, linguistici, ideologici che vi sono implicati sono poca cosa – poca cosa e cosa di pochi – rispetto al peso dei vissuti quotidiani con i quali i santuari hanno a che fare.

Al tema dei confini e delle identità, almeno da quando le scienze umane si sforzano di integrare entro le proprie prospettive anche gli apporti della teoria generale dei sistemi, è intrecciata un’altra nozione che penso fondamentale, quando vi aggiungiamo il fenomeno dei santuari: è la nozione – teorica e metodologica – di apertura, di soglia, intesa come luogo di sospensione di una identità già data, come luogo di permeabilità comunicativa e come prefigurazione e garanzia della possibilità di passaggio del confine, di ogni confine. Proprio a questa nozione di soglia i santuari obbligano a pensare, in qualsiasi cultura germinino: si tratti delle nostre Madonne nere e bianche, alpine, o delle Mami Wata arrivate qui dall’Africa, con le diaspore che caratterizzano la nostra squilibrata modernità. Proprio la nozione del santuario come soglia obbliga a pensare allo scarto semantico che esiste fra peregrinazione e pellegrinaggio, fra il vagare confuso obbligato dalla necessità e sorretto appena da una speranza non orientata, e il cammino guidato invece da una tensione mirata, per cui la questione del mutamento di identità (a partire dall’esperienza di conversione), e dell’incontro con l’a(A)lterità non assume i contorni del dramma, ma viene avvertita come un’esigenza arricchente.

Nessuna illusione tipologica, dunque. Santuari e pellegrinaggi, tuttavia, sono per loro natura entro una dimensione dinamica dello spazio e si alimentano di segni ambientali; per questo la presenza antica, diffusa e radicata di luoghi sacri collocati in alto e presso i confini, apre spiragli che ritengo particolarmente fertili per una osservazione dell’esperienza (delle credenze, comportamenti e rappresentazioni religiose) che desideri cogliere i fenomeni – per dirla con il manuale di antropologia culturale – «dalla parte dei nativi», da una prospettiva rovesciata, cioè, rispetto al piano abituale di osservazione. Tradotto nei termini del fenomeno rappresentato dai santuari di confine e di montagna, e coniugato in termini etnografici e antropologici, questo significa in primo luogo sforzarsi di cogliere alcuni aspetti significativi della «coscienza collettiva dello straordinario» (Dupront) in età moderna, guardando alla parte opposta rispetto a quella degli “strateghi della devozione” e dei produttori delle fonti scritte cui pure dobbiamo una parte consistente della possibilità di accostare il fenomeno storico dei santuari. Ben vengano le fonti scritte, dunque: ma da indagare in maniera indiretta, per ritrovarvi qualcosa di quanti non hanno potuto scrivere di sé, e da accompagnare con la ricerca di indizi e fonti di altra natura; soprattutto ricerca attenta delle connessioni, a partire dall’ambivalenza che sempre lega e accompagna, in termini personali e comunitari, il pellegrinaggio materiale (con la sua dinamica spaziale) al pellegrinaggio interiore, al pellegrinaggio della propria identità.

Il santuario mariano di Monte Lussari, nelle Alpi Giulie, frequentato da pellegrinaggi austriaci, sloveni, friulani

Non si tratta di riciclare dualismi sostantivi e contrappositivi (il santuario a due livelli: l’istituzione che lo riconosce e promuove, il ‘popolo’ che se ne alimenta). Per questi aspetti mi riconosco nella prospettiva di Giovanni Pozzi, quando alcuni anni fa si trovò ad affrontare e interpretare il delicato fenomeno delle orazioni dialettali e del processo di trasformazione che le ha segnate in età moderna fin dentro il Novecento. L’occhio del ricercatore aveva di fronte due strade e due tipologie di fonti: da un lato c’erano i segni della politica linguistica post-tridentina (con l’ispirazione teologica e pastorale che aveva alle spalle, in riferimento alle decisioni su chi, come e per che cosa era bene o lecito pregare), con l’apertura dei confini anche al mondo del parlato e la produzione di testi «per il popolino», fino ai travestimenti dei canti profani e ai catechismi dialettali; dall’altro c’era la possibilità di scegliere e metter mano nel corpus confuso (sul piano documentario) delle orazioni personali e formulaiche di tradizione orale, rastrellate dai folkloristi tardi e male, quasi ‘post mortem’ (tardo XIX e XX secolo) e con metodi discutibili. Per nostra fortuna, questa è la strada che padre Pozzi ha scelto di percorrere.

Al posto delle sue orazioni popolari potrei mettere il repertorio delle leggende di fondazione dei santuari, nelle discutibili trascrizioni che ne trassero, disseccando buona parte della loro vitale oralità, folkloristi e storici locali. La questione resterebbe la stessa: quella dei segni, delle immagini, delle strutture simboliche e metaforiche che reggevano la “lingua familiare” (e gli atteggiamenti interiori che quel registro comunicativo esprimeva) attraverso cui è avvenuto per secoli l’intenso dialogo popolare, orale e tradizionale con Dio, con i santi, i morti e ogni altra forma di alterità; segni e testi (‘dialoghi’ formalizzati e comunitari, dunque) laterali e marginali – e marginalizzati – rispetto alla complessa proposta simbolica e linguistica dell’iconografia programmata e delle «preghiere e leggende fatte a stampa», collegate ai manuali di pietà e alle devozioni pianificate dal rilancio controriformistico.

Oppure potrei scegliere il terreno della votività. L’ex voto è lì, a rendere pubblica l’esperienza di sventura che aveva messo a repentaglio l’integrità e l’identità personale, familiare, comunitaria. Non ci si è interrogati molto sulle ragioni del privilegio accordato e sulla conseguente preservazione delle tavolette ex-voto dipinte (sia pure preservazione tardiva e frammentaria), rispetto alla radicale e irrispettosa distruzione, priva di rimorsi, degli ex-voto oggettuali e personali: quintali di trecce femminili, ad esempio, e tonnellate di ex voto tessili (dalle camicine dei neonati agli abiti da sposa); perfino la distruzione degli ex-voto preziosi, degli ori di fidanzamento e matrimonio offerti al simulacro, con il loro privilegiato carattere di ‘dono di un dono’, Senza il recupero (almeno indiretto – i ‘nomi’, se non più le cose – e almeno concettuale) di questo ampio terreno del dono coniugato in misura vistosa al femminile, giudicato irrilevante, minore e marginale, mandato al macero, non vedo come si possa rivedere con profitto la categoria di votività, inquadrandola entro la più corretta categoria antropologica di reciprocità ed eliminando il sapore mercantile e strumentale che essa ha finito per acquistare anche nel contemporaneo senso comune, identificato nella formula del «do ut des». Credo che solo il recupero degli ex-voto minori possa restituire il fenomeno della votività alla sua piena dimensione religiosa e al suo pieno significato relazionale: anche il dono votivo come “soglia” insomma; come strumento di connessione con l’alterità d’oltreconfine, come viatico per un’esperienza vitale non consegnata al peregrinare, ma al pellegrinaggio.

Riflettere sulla connessione fra santuari, confini e identità «dalla parte dei nativi» ha il vantaggio di rivelare rapporti che rimarrebbero in ombra e spingerci verso nuovi campi d’osservazione. Penso al confine di genere, restando in tema di culti e santuari di area alpina. Mentre nella chiesa di San Pietro in Trento, nel tardo Quattrocento, si sviluppava in maniera prepotente (3000 ex-voto in argento in pochi giorni, dopo il ritrovamento del cadaverino) “l’invenzione della devozione” al Beato Simonino, il martire-fanciullo che sarebbe stato crudelmente torturato e ucciso dai «perfidi ebrei», la devozione si allargò anche alla sua famiglia: la madre, rimasta vedova dopo il presunto delitto, e solo fino al momento in cui si risposò, fu a sua volta al centro di una intensa devozione tutta femminile per i poteri taumaturgici che le vennero attribuiti in riferimento alla sterilità e alle difficoltà del parto e della lattazione. Il caso non è isolato; investe altri santuari realizzati e santuari abortiti, sante e santi riconosciuti e sante mancate.

Secondo una leggenda di fondazione ladina raccolta da Ugo de Rossi (una delle tante e diverse relative a quel santuario), Santa Giuliana di Fassa nacque come ‘guardiana di confine’, del confine fra ladini e trevigiani; ma le donne – a largo raggio, fino al Friuli (bell’esempio delle devozioni trasversali alpine, ancora insufficientemente indagate) – si appropriarono della santa come protettrice del parto. Così è accaduto in Friuli anche per santa Margherita, salvata dal drago, e perfino per il drago-balena di Giona nel mosaico pavimentale di Aquileia, fatto oggetto di devozione femminile. Il mostro che espelle il profeta, nel progetto degli ideatori e nell’interpretazione dominante poteva essere l’idolatria, oppure il demonio, l’invasore, il pagano, il peccato, l’eretico e quant’altro; per quelle donne era in maniera primaria e diretta l’utero, il grumo doloroso e lancinante che quando si apre mette a rischio la vita di madre e neonato. Ho negli occhi gli straordinari ex-voto femminili del museo di Dietenheim/Teodone di Brunico, con gli uteri rappresentati come sfere di legno da cui fuoriescono punte acuminate. Ecco un bel confine connesso con l’identità: il confine fra valenza maschile e valenza femminile delle stesse devozioni, degli stessi santuari, degli stessi specialismi cultuali e terapeutici.

Un altro filo possibile, da seguire per avvicinare meglio la dimensione popolare della percezione dello straordinario, è quello della connessione fra tipologie di fonti diverse. Anche qui un esempio. Ai bambini che entrano nella basilica della Madonna delle Grazie di Udine ancora oggi, come in passato e provocando la medesima emozione, viene mostrata a dito fra gli ex-voto l’armatura con l’elmo cornuto, appesa nell’atrio, che un nobile ragazzotto durante un carnevale di cinquecento anni fa non riuscì più a sfilarsi a causa di un gesto di irriverenza. A quell’armatura ex-voto rimandano diverse varianti leggendarie tratte dalla memoria orale e raccolte dai folkloristi a partire dal secondo Ottocento; ma quell’ex-voto ci rivela molto di più, se confrontiamo le fonti orali con la memoria scritta dell’episodio stesa da padre Margarita pochi decenni dopo l’accadimento, in quella sorta di Liber miraculorum che stese e lasciò manoscritto: non fu, secondo la sua versione, solo irriverenza alla Madonna; prima e più ancora, in quella notte di carnevale del 1560, fu irriverenza del giovane verso i morti del cimitero che circondava allora il santuario. Bella pista, questa della connessione fra un santuario (con le connesse pratiche penitenziali e con le indulgenze che dispensava) e i defunti!

Il piccolo santuario mariano à répit di Trava (UD): vi si portavano i neonati defunti, non battezzati, per un rituale di momentanea risurrezione

Ma c’è un’altra fonte ancora che è possibile mettere in campo: la prova dell’efficacia monitoria di quell’ex-voto è nelle carte inquisitoriali udinesi di inizio Seicento. In un procedimento del Sant’Uffizio per irriverenza nei confronti dei sacramenti contro un gruppo di giovanotti che giravano per le vie del loro villaggio a carnevale, mimando il prete, rivestiti di una pelle di vacca (bella testimonianza del mascheramento “a selvatico”, che ancora dura e inquieta in alcuni carnevali dell’area alpina orientale), nell’interrogatorio della madre di uno degli imputati la donna afferma di avere più volte ammonito il figlio: «Guarda che fai la fine di quello dell’armatura di Udine: la pelle di vacca ti si appiccica addosso e non te la levi più!». Come in alcune fiabe e in certi miti. Ci sono identità che è pericoloso assumere, anche per scherzo.

Lavorando alcuni anni fa al censimento dei santuari nel Nordest italiano, nell’ambito del progetto di ricerca (coordinato per l’École française da André Vauchez) sul tema “L’uomo, lo spazio e il sacro nei Paesi del Mediterraneo”, ci siamo interrogati sul senso di una tipologia possibile come quella di santuari di confine. Partivamo da un’affermazione generale: «Per molti aspetti, l’idea stessa di santuario si colloca in un’area di “confine”: sia sotto il profilo antropologico e culturale, sia da un punto di vista giuridico-canonico, sia sotto l’aspetto religioso-istituzionale, sia su un piano geografico-naturale e geo-politico»; anche di più: sotto ogni profilo, direi. Come dimenticare la connessione che si intravede fra la storia dei santuari (realizzati e mancati) e il processo di frammentazione delle antiche unità plebanali in età moderna? Essa richiama la questione del rimodellarsi delle identità comunitarie in età moderna, nei conflitti fra comunità di villaggio e nell’uso delle strutture simboliche religiose implicate. Noi oggi siamo spinti a leggere il carattere transfrontaliero di tanti “santuari di confine”, anche sulle montagne del Nordest, come un provvidenziale segno di integrazione interetnica: ma siamo figli e nipoti di due secoli di sopravvalutazione dell’identità nazionale e dell’identità etnico-linguistica; questo ha messo sotto piega la realtà del carattere transfrontaliero dell’intero quadro economico, sociale e culturale delle comunità alpine. Rispetto alla questione nazionale, privilegiata dal «punto di vista dei non-nativi», i nostri antenati avevano certo più a cuore il problema delle loro più concreta e modesta identità di villaggio e di valle, e conoscevano bene la funzione positiva che un pellegrinaggio poteva assolvere rispetto al problema del difficile equilibrio, entro le loro comunità di villaggio e di valle (soprattutto in regioni senza città, come erano le nostre, ai confini orientali), fra il bisogno di solidarietà e la pratica del conflitto interfamiliare e fra villaggi: aspro, e accanito perfino.

Ma penso anche al confine fra identità individuale e identità comunitaria, in riferimento alla relazione fra religione e medicina; fra medicine, anzi: al plurale. Questione centrale per i santuari di età moderna, poiché essi restano tappa fondamentale di itinerari terapeutici complessi (e anche per questo aspetto le fonti inquisitoriali appaiono fondamentali, per una più esaustiva interpretazione della storia dei santuari): itinerari messi in effervescenza dalla nascita dei nuovi modelli della medicina “scientifica” e dallo spostamento di accenti da parte dell’istituzione ecclesiastica, in riferimento ai modelli religiosi di interpretazione delle sventure, come la spinta a sostituire la credenza della stregoneria diabolica con quella della possessione. Come per i santuari à répit per i neonati morti senza battesimo, così i santuari verso cui indirizzare gli spiritati: la possessione, ancora una volta un’identità scossa, stravolta, da recuperare con ogni mezzo.

Nell’ambito degli studi antropologici le questioni implicate con le nozioni di identità, soglia, confine e frontiera sono state profondamente rivisitate negli ultimi decenni, in contesti diversi. La varietà degli itinerari di pellegrinaggio e dei santuari che incontriamo nei lavori di catalogazione, sollecita a integrare nel ripensamento anche le esperienze religiose segnate dalla mobilità, dalla spinta a uscire dal cerchio, a incamminarsi, a «salire verso la grazia» da invocare e attendere, faticando.

Dialoghi Mediterranei, n. 43, maggio 2020

______________________________________________________________

Gian Paolo Gri, già ordinario di Antropologia culturale nell’Università di Udine, ha svolto ricerche nei settori dell’etnologia alpina, dedicando particolare attenzione agli aspetti simbolici dei corredi materiali, ai saperi, alle pratiche e alle rappresentazioni dell’artigianato tradizionale (Tessere tela, tessere simboli, 2000; Modi vestire, modi d’essere, 2004); dell’antropologia storica (Altri modi. Etnografia dell’agire simbolico nei processi friulani dell’Inquisizione 2002; Dare e ricambiare nel Friuli di età moderna, 2007) e dell’antropologia museale. Molte le analisi e gli interventi in tema identità, etnicità e riconfigurazione dei confini culturali nella contemporaneità e in riferimento particolare alle mutazioni in atto nel contesto nordorientale italiano ((S)confini, in nuova ed. 2015).

_______________________________________________________________