di Aldo Nicosia

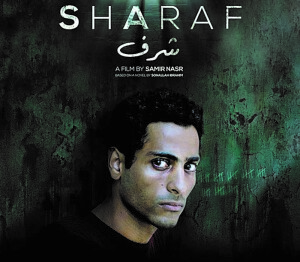

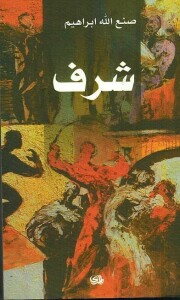

«Questa è una storia di fiction ambientata in un mondo di fiction. Possiamo rallegrarci del fatto che la realtà è più bella e splendida». Con questa affermazione, tanto sfacciata quanto ironica, si apre il film del regista egiziano Samir Nasr Sharaf (Germania, Tunisia e Francia, 2021), adattamento dell’eponimo romanzo del suo connazionale Sonallah Ibrahim (1937), pubblicato nel lontano (o vicino?) 1997. In arabo sharaf indica l’onore, in tutte le sue possibili accezioni, ma è anche il soprannome del protagonista: il giovane Ashraf ‘Abdelaziz Suleiman, che la madre ha “ribattezzato” con quella variazione grammaticale. Ashraf significa infatti “più nobile o degno di onore”.

L’affermazione di cui sopra ci evoca un mondo assolutamente distopico, senza speranze di miglioramento o redenzione. Si tratta poi del mondo arabo, riunito in un’unità di luogo in cui si svolgono le vicende del film: una squallida prigione di un indefinito paese arabo. Possiamo quindi dedurne che chi vive nel resto del mondo avrebbe da rallegrarsi per il solo fatto di non esserne coinvolto?

Rispetto al romanzo di Ibrahim, che ha tra l’altro partecipato alla sceneggiatura del film, insieme al regista, la pellicola cancella la sua connotazione di storia egiziana per abbracciare, in un inedito afflato distopico e dispotico, tutto il mondo arabo. Chi conosce le varianti della lingua araba, ufficialmente unica, dall’Oceano Atlantico al Golfo Persico, si accorge subito che sia i carcerati che i carcerieri e i superiori parlano il palestinese, il siriano, il tunisino, l’algerino, il libanese e anche, ovviamente, l’egiziano.

Ecco finalmente una realistica traduzione del termine panarabismo (mancano solo, ma non c’è da stupirsi, le monarchie del Golfo) in un’unica storia, in uno stesso luogo e in un tempo anch’esso indefinito.

Il protagonista Sharaf, dopo un interrogatorio sommario, a base di torture e scariche elettriche, si trova internato per aver ucciso, per legittima difesa, uno straniero che aveva cercato di violentarlo. Impara subito che il carcere è un luogo in cui bisogna sempre stare all’erta, per difendere il proprio “onore”, infestato com’è da loschi figuri, che vengono cooptati dalle guardie e dai loro superiori, per controllare al meglio la situazione. Nel carcere, dichiarato luogo di “riforma e correzione”, la corruzione regna sovrana, a tutti i livelli, tra pareti scrostate, ambienti spogli e vetusti, il cui carattere sinistro è enfatizzato da una musica avvolgente, tambureggiante e/o malinconica (sottolineata dall’onnipresente violino) e da un prevalente colore giallo sbiadito che si alterna col grigio o il nero.

Il film è diviso in diversi capitoli, ognuno dei quali porta un titolo che verte su un luogo specifico del carcere, su una storia o un personaggio, ma ciò non spezza il ritmo della trama. Anzi, a volte aiuta lo spettatore, se mai ce ne fosse bisogno, a distinguere i punti chiave della storia.

Il carcere sembra un vero e proprio microcosmo delle società arabe: oltre a Sharaf c’è lo scienziato esperto di farmaci, il ladro di auto professionista, l’ambasciatore corrotto, il serial killer, il guaritore tradizionale e gli immancabili integralisti islamici. Tutti raccontano a Sharaf la propria storia o quella dei loro colleghi e ciò conferisce al film una narrazione a tratti molto verbosa, aneddotica, e che comunque contribuisce ad alleggerire l’atmosfera da incubo di quel carcere.

Al di là di una certa e scontata solidarietà, non si intravede comunque un’unità di visione del mondo tra i vari compagni di carcere di Sharaf, sicuramente per diversità di background sociale e culturale. Forse è una metafora delle spaccature che caratterizzano il mondo arabo, laddove invece tutti i dirigenti del carcere sembrano armoniosamente concertati e accomunati dalla volontà di dominio.

Mentre Sharaf si trova in carcere per difendere il suo onore contro uno straniero, i suoi carcerieri vengono corrotti dal potere economico delle multinazionali straniere per nascondere enormi scandali che condizionano la vita dei loro concittadini.

A distanza di un quarto di secolo della pubblicazione del romanzo, le dinamiche mostrate sia nel film che nel romanzo sembrano non esser cambiate: società poco coese, lacerate al loro interno da tradimenti, conflitti e particolarismi egoistici. Il tutto ornato con la retorica del “patriottismo”.

Sharaf stesso sarà nuovamente vittima, a causa dell’abbandono da parte della fidanzata, per rifarsi una nuova vita. Ma non manca pure di mostrare il suo lato debole di delatore nei confronti del vero intellettuale del film, il dottor Ramzi Yaqub, destinato ad essere abbandonato da alcuni dei suoi assistenti allo spettacolo di marionette che dovrà dirigere. L’occasione è data dalla festa della vittoria (il film non specifica quale), e il contenuto dello spettacolo dovrebbe essere patriottico, ma accade qualcosa che stupirà le autorità del carcere.

Gli imbrogli delle multinazionali del farmaco da lui svelati nei suoi diari del carcere evocano scenari che vivono tutt’oggi i cittadini del pianeta o meglio sudditi, o “topi da esperimento”, come li definisce il dottor Ramzi. La storia di chi è in carcere perché ha osato denunciare scandali sanitari mondiali, mostrando il tradimento dei politici e del neocolonialismo economico sponsorizzato da organi finanziari internazionali, non è poi assai diversa da quella di Julian Assange che continua a marcire in carcere, per aver rivelato on Wikileaks verità scomode sui padroni del mondo, fatti che nessuno ha mai osato raccontare.

In un’epoca storica caratterizzata da qualunquismo e rigetto per le ideologie, il messaggio di risveglio delle coscienze e di lotta per la dignità delle popolazioni è affidato alle note dell’intramontabile brano del mitico compositore egiziano Sayyid Darwish, “Non hai diritto di biasimarmi”. Cantato prima da Ramzi in cella d’isolamento e poi, in un crescendo, dagli altri carcerati fuori campo, è un chiaro invito all’unità dei popoli.

Sharaf è un film politicamente impegnato che oggi non esiteremmo a definire ingenuamente demagogico. Dice a parole più di quanto mostri, ma in compenso lo fa, alla fin fine, non solo per il mondo arabo. Almeno per coloro che hanno preso coscienza di esser finiti dentro una gabbia, grande quanto il pianeta, come marionette mosse dai fili di pochi potentissimi individui. E tutto ciò a causa della connivenza del quarto potere.

«Non credete ai giornali, agli scrittori, al cinema, alla tv, alle notizie, alla pubblicità. L’unica domanda da porsi dovrebbe essere: chi ci guadagna?». Lo ripeteva anche la buonanima del giudice Falcone, ucciso per mano dalla mafia siciliana che non è altro che una marionetta nelle mani di potentati economici sovranazionali.

Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023

______________________________________________________________

Aldo Nicosia, ricercatore di Lingua e Letteratura Araba all’Università di Bari, è autore de Il cinema arabo (Carocci, 2007) e Il romanzo arabo al cinema (Carocci, 2014). Oltre che sulla settima arte, ha pubblicato articoli su autori della letteratura araba contemporanea (Haydar Haydar, Abulqasim al-Shabbi, Béchir Khraief), sociolinguistica e dialettologia (traduzioni de Le petit prince in arabo algerino, tunisino e marocchino), dinamiche socio-politiche nella Tunisia, Libia ed Egitto pre e post 2011. Nel 2018 ha tradotto per Edizioni Q il romanzo Il concorso di Salwa Bakr, curandone anche la postfazione. Ha curato per Progedit la raccolta Kòshari. Racconti arabi e maltesi (2021).

______________________________________________________________