di Franca Bellucci

Le concomitanze drammatiche odierne – enumerando: pandemia, variazione climatica, guerra come relazione geopolitica – vanno cumulandosi. Chi scrive ne ha percezione dall’angolo abituale, che sa limitato, ma tanto più da meditare in ogni valenza: ed è il Paese Italia, con l’area delle sue relazioni contemporanee.

Quelle concomitanze attuali, pur se le colgo in me, tuttavia, come parte di un moto sociale più ampio, diventano anche la temperie che, proprio mentre, come d’abitudine, mi dedico a letture storiche, va spostando i passaggi delle narrazioni che davo per consolidate: come se i nessi causali evidenziati dagli autori si fossero così sfilacciati da perdere in consistenza. È un percorso inevitabile: meglio se ragionato, possibilmente vigilato.

Quelle di storia sono le letture preferite, affiancando le ricostruzioni ampie con opuscoli di testimonianze: passate certo a molti vagli, prima di giungere in libreria. Non saprei disquisire di teorie e paradigmi: pure trovo non inutile ragionare sulle considerazioni che ravviso in questa fase. Direi, applicando un nuovo stile di lettura, che mi accade di fatto di distanziare le letture storiche che ho in corso, così da tenerle aperte a più interpretazioni. L’esercizio, per altro, tende a espandersi su quanto ho anteriormente memorizzato, rovesciando i segmenti dei testi: «Ora che sale il giorno», mi dico, e sento in Quasimodo la saudade, la nostalgia, mentre perde il tesoro del sogno notturno, laddove interpretavo virile accettazione guardare il giorno, uscendo dal fantasma sognato. E ancora penso: «La città che sale», e vedo il brulichio di forme, un’imponenza che è minaccia mortale per Boccioni, laddove prima percepivo il suo inneggiare al progresso.

“Fantasma e realtà”, in definitiva, perdono la classifica abituale, di quanto cioè, come associazione interiore e momentanea, è inaffidabile, di fronte a quanto, condiviso e verificato, è buon fondamento. Ascoltare l’informazione crea un clima cupo. Una quota estesa è dedicata all’informativa sulla guerra europea, alle distruzioni in atto. Si prolunga senza sosta quel clima d’odio che s’inaugurò nel 2001, quando giunse la notizia dell’abbattimento dei Buddha di Bamiyan voluto dai talebani in una regione dell’Afghanistan. Quel fenomeno, che fu definito “cancel culture”, estende come un avvertimento su gesti di distruzione e correzione di monumenti, che hanno ragioni ben diverse, significando l’esercizio di indipendenza, ma che determinano comunque distruzioni. Opera per esempio in USA, per fiancheggiare in Africa la rimozione dei segni coloniali, il movimento “Black Lives Matter”.

Gesti distruttivi contro segni di potere si verificano intanto anche in situazioni non strutturate, intensificatesi in particolare dopo il 25 maggio 2020, data in cui in USA, per un eccesso d’intervento che denunciava una componente di razzismo, fu ucciso sulla pubblica via George Floyd. Da allora si è ampliata la cronaca sulle rivolte contro ogni tipo di potere mediante l’abbattimento di statue e altri segni. Dall’estate, nella partecipazione solidale con l’Ucraina, sono gli Stati nordici dell’Unione europea che smantellano i segni monumentali innalzati dal potere prima sovietico e ora russo, nei loro spazi pubblici significativi, come programma della loro lotta partigiana.

Sono note le lunghe tensioni, non risolte, che si verificano tra Francia e Algeria: «Questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie», mi appuntavo da «Le Monde» del 5 febbraio 2021, p. 28: era la storica Sylvie Thénault che interveniva sul Rapporto, appunto sulla memoria della colonizzazione e della guerra d’Algeria, commissionato dal presidente Macron allo storico Benjamin Stora, allora appena pubblicato, di cui essa rifiutava l’impianto: azioni dispersive e indeterminate, ricordo quanto diceva la signora Thénault, insufficienti a riconoscere nell’Algeria la dignità di Paese sovrano. Di “cancel culture” come associata alla costituzione di Stati sovrani che escono dal dominio coloniale si parla, sia pure in tono basso, anche per il nostro Paese, dando seguito senza scalpore e con cautela a esposti diplomatici fatti presente, per esempio per i segni del colonialismo in Africa, attuato dall’epoca di Crispi a quella di Mussolini.

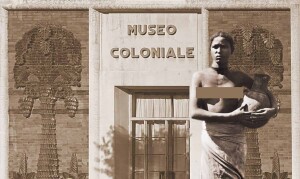

Si cerca dunque la riconversione di segni celebrativi così da correggere le relazioni culturali, dal tempo delle imprese coloniali alle attuali condizioni di Stati indipendenti. Dopo che l’obelisco di Axum, prelevato in Etiopia e esibito a Roma dal 1937 al 2003, è stato restituito, è in atto ora anche una riconversione, a passo lento, dei musei. Nel 2017 quello che era stato il Museo coloniale organizzato dal 1923, inglobando anche le raccolte precedenti, è passato alla gestione del MIBAC, aspirando a diventare luogo informativo sulle civiltà dell’Africa, e dal 2020 intitolato a Ilaria Alpi, la giornalista assassinata nel 1994 a Mogadiscio, in Somalia.

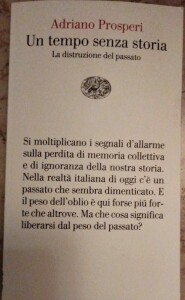

In questo quadro, scelgo letture che tematizzano la memoria, attraversandole tuttavia con l’intento di definire meglio le sensazioni avvertite, quindi selezionando solo alcuni temi. Mi dedicherò a quattro libri. Due fanno della storia argomento del presente: di Adriano Prosperi, Un tempo senza storia, Torino, Einaudi, 2021; di Hannah Arendt (a cura di Donatella Di Cesare), Noi rifugiati, Torino, Einaudi, 2022. Gli altri due hanno taglio diverso, essendo di autori che hanno pratica di filologia e di archeologia: di Silvia Ronchey, La cattedrale sommersa, Milano, Rizzoli, 2019; di Harald Haarmann, Culture dimenticate, Torino, Bollati Boringhieri, 2019. Risalta il tema delle “nazioni”: ha nutrito la cultura di riferimento in ogni ambito, dall’Ottocento alle guerre che già sono definite “mondiali” e alle attuali, per le quali accetto la definizione di papa Francesco di “terza guerra mondiale in corso, a pezzettini”.

In questo quadro, scelgo letture che tematizzano la memoria, attraversandole tuttavia con l’intento di definire meglio le sensazioni avvertite, quindi selezionando solo alcuni temi. Mi dedicherò a quattro libri. Due fanno della storia argomento del presente: di Adriano Prosperi, Un tempo senza storia, Torino, Einaudi, 2021; di Hannah Arendt (a cura di Donatella Di Cesare), Noi rifugiati, Torino, Einaudi, 2022. Gli altri due hanno taglio diverso, essendo di autori che hanno pratica di filologia e di archeologia: di Silvia Ronchey, La cattedrale sommersa, Milano, Rizzoli, 2019; di Harald Haarmann, Culture dimenticate, Torino, Bollati Boringhieri, 2019. Risalta il tema delle “nazioni”: ha nutrito la cultura di riferimento in ogni ambito, dall’Ottocento alle guerre che già sono definite “mondiali” e alle attuali, per le quali accetto la definizione di papa Francesco di “terza guerra mondiale in corso, a pezzettini”.

Adriano Prosperi, nel pamphlet citato, il cui tema è l’allarme per la perdita della memoria collettiva distrutta – e, in contrapposizione, il desiderio di ravvivarla, relativamente ai fatti storici principali – dà attenzione centrale alla parola “nazione”, problematizzandola ma declinandola come vitale anche per la contemporaneità, reidentificata nella definizione di Ernest Renan: «la nazione è il plebiscito di ogni giorno» (Prosperi 2001: 101). Ma quale, rifletto a mia volta, la cronologia? Non dà riferimento affidabile il riconoscere nella parola la radice del “nascere”, che è proprietà di ogni essere individuato, né la tipologia di parola latina, se si considera che è a coprire i bisogni della cultura moderna e contemporanea che si è prodotto nuovo vocabolario latino – e, per singoli termini, greco –. Vale piuttosto pensare al “riordino” dell’Europa, come, appunto, “Europa delle nazioni”. In modo approssimato, il “riordino” vale per una frazione: più a occidente, in arretramento, in relazione, e ci concediamo di essere approssimati, all’Impero romano d’epoca Traiano.

Certo un processo che ha favorito “conformità” nel piccolo ambito “delle nazioni”, ma che non ha classificato i rapporti con il resto del mondo: se di trascuratezza, se di relazioni episodiche, se di rapina o esperimenti. Ma questo riordino: in quale data o fase, in quali circostanze? Prosperi pone l’invenzione della storia europea «agli inizi del secondo millennio dell’era cristiana» (ivi: 35): se può dirsi, dunque, in sintesi minima, è quel tempo che, superata l’angoscia del passaggio di millennio, produce studi e riforme dottrinali, politiche, materiali sulla cui onda si inaugurano i “passaggi” armati verso il Mediterraneo orientale e Gerusalemme. Lo storico mira in realtà al contemporaneo, perciò cita quasi costantemente aspetti culturali a partire dal XIX secolo e, ponendo Auschwitz come simbolo e monito dell’abisso in cui può sprofondare la cultura, ripropone di uscire dalla crisi, in una «difficilissima risalita» cui devono collaborare le Chiese, per superare silenzi e collusioni, che hanno avuto nelle circostanze.

È questo il punto cruciale del libro: il punto dell’“abisso” che sfida la cultura a «trovare la via per risalire» (ibidem), e che si presenta ancora più difficile dell’invenzione della storia europea. Del cammino tortuoso dell’epoca medievale, Prosperi segnala aspetti che, distinguendo culture e intenti, potrebbero essere recuperati come fecondi: l’invenzione del giubileo ad opera di Bonifacio VIII, nel 1300, assumendo un termine e un uso ebraici, mostra come si sperimentarono pratiche «in cui vigeva il principio del perdono come legge divina e norma dei rapporti umani» (ivi: 68), finché tra pratiche culturali rinfrancate si delineò una storia dimenticata, aprendo un varco periodizzante: si definiva l’età che si voleva conclusa “Medioevo”, il cui inizio era posto nel «declino dell’Impero romano» e, guardando all’epoca anteriore alla frattura, si riscoprirono, studiarono, ordinarono le opere dell’antichità romana. Responsabile primo della netta suddivisione del concetto di “storia” in ambiti, indicando l’indagine della storia romana come autonoma rispetto alla storia sacra, fu Flavio Biondo (ivi: 70). Di qui ha l’abbrivio il Rinascimento e la concezione della storia come laica. Ma di lì a poco, con l’espulsione degli ebrei sefarditi da Granada, nacquero, separate e ostili, «da in lato la storia ebraica, dall’altro quella del cristianesimo» (ivi:75): o, piuttosto, di un intento di dominio che si produsse in “conquiste” e distruzioni di civiltà.

Nell’ottica di accompagnare il lettore ad una contemporaneità problematica, tuttavia mostrata risolvibile, anche con il parallelo di fratture e oscurità precedenti, che possono aver determinato svolte e innovazioni, Prosperi individua il varco, anche se quello attuale è “tempo senza storia”, in cui cambiano mezzi e modi di trasmissione, e che minaccia di incentivare «i vuoti di memoria» (ivi: 31-32). La storia citata resta sostanzialmente il sentiero di fatti selezionati e ordinati nelle scansioni del buon libro di testo attuale, con l’aggiunta di alcune indicazioni autoriali, di storici operanti fuori d’Italia, che renderebbero la visuale più ampia e complessa, volendo proseguire con letture ulteriori. Certo ha risalto l’accredito che ha lo storico di professione a trattare la storia: tanto più che vi è una negoziazione da affrontare rispetto alla vigilanza di poteri politici. L’esigenza di aprire a soggetti inusitati è constatata (i “vinti interni” che premono nelle ricerche storiche) con una certa curiosità. L’attenzione più particolare va ai movimenti ereticali, indicatori storici importanti, mentre un’analisi cauta, ma ripetuta è rivolta alle tradizioni e ai loro particolari ondeggiamenti.

La lettura ha portato con sé un’affluenza di capisaldi: linee memoriali, nomi di maestri di storia sulla scena italiana e occidentale. Eppure, se seguo le discipline di cui mi diletto, più varie rispetto all’ambito della storia moderna, restano zone di riserva. Una di queste è il modo in cui è presentata la fase di quell’invenzione della storia europea, che è il baricentro della visuale nell’autore.

In autori più centrati sulla filologia è l’operazione dell’umanista Biondo Flavio, nel XV secolo, che inaugura quella storia, protagonista consapevole mentre crollava l’impero d’Oriente. Gli studi su questo intellettuale lo dimostrano: oggetto di edizione nazionale dell’Istituto storico italiano per il Medioevo per la cura di Fabio Della Schiava, sono reperibili on line, pubblicati nel 2020. Accanto, e d’accordo, con Biondo, fu promotore e concorde il papa Eugenio IV, ovvero Gabriele Condulmer. Fu, questo papa, un intellettuale autorevole e di straordinaria lungimiranza, strenuo operatore di ogni riconciliazione, cogliendo nel Mediterraneo contemporaneo la crisi in corso: erano le discordie, la prima causa di sofferenza e debolezza, e ne cercò la composizione nello spazio delle città italiane. Invitò dunque Giovanni Paleologo, figlio del Basileus Manuele II. Nel Mediterraneo quel complesso di fenomeni definibile come civiltà stava cambiando ancor più di come cambiavano i commerci. Il soggiorno del Paleologo fu un vero evento in Italia, che innestò gusto e correnti, apporti fondamentali per il Rinascimento. Egli fu poi penultimo Basileus, prima del fratello Costantino XI, scomparso nella devastazione di Costantinopoli, 1453, da allora Istanbul, capitale del regno ottomano.

Si può mantenere un lasso di tempo discutibile, anteriore al punto di vista che si definisce in Eugenio IV e l’intellettuale-antiquario Biondo, in corrispondenza degli “umanisti” che ne anticiparono la temperie. Ma la valorizzazione di Roma e dell’arte come valore strategico consegue alla consapevolezza della demitizzazione della “Donazione di Costantino”, compiuta da Lorenzo Valla. Dello studio, reso pubblico molto dopo, il papa era consapevole dal 1440: e, certo, rivedeva anche il ruolo di Roma come città-simbolo, considerando che altrove erano i centri organizzativi. Biondo chiarì con consapevolezza il ruolo storico della sua terra, la Romagna (“Romandiola”) e di Ravenna.

Qui mi pare convincente porre il concetto di Europa in senso moderno – e ha base che, in questa ottica, si prescinda dal fenomeno delle guerre di religione, iscrivendo però in apposita modifica le conseguenze comportate –. L’Europa appare integrata per molte relazioni continue, culturali e materiali, ma certo con la definizione del confine molto diversa rispetto a quell’antico impero che ora guardava come ideale. È per altro in questa temperie che è corretto porre l’uso del termine “nazione” in senso moderno, rivedendo aspetti culturali di epoca anteriore: proprio in quella Roma “teatro del mondo”, segno e casa universale che assicurava ordine e ospitalità. Ne leggo la dimostrazione incontrovertibile, negli studi di Irene Fosi: tra cui, reperibile on line, A proposito di Nationes a Roma in età moderna: provenienza, appartenenza culturale, integrazione sociale. Di qui le “chiese nazionali” – fu, per altro, in una “chiesa nazionale”, quella dei marchigiani, San Salvatore in Lauro, che fu sepolto papa Eugenio IV – e i “collegi nazionali”, che furono allestiti, per i percorsi di studio anche religioso, divenuti modello poi per le università che divennero rete culturale moderna.

Le considerazioni che mi si affacciano, mentre leggo il saggio di Prosperi, si dilatano a onde. La considerazione basilare, che «Auschwitz è uno scoglio insormontabile per qualunque vacua celebrazione del progresso» (ivi: 36) ha in me piena adesione. L’attesa di approfondimento che consegue – in me “lettrice”, tuttavia, una situazione ben diversa da chi è ricercatore e storico – apre uno spazio totale intorno alla vicenda irreparabilmente grave, nel desiderio di percorrere ancora documenti e archivi. L’impasse avvenuta intorno allo “scoglio insormontabile” non mi spinge in particolare, come fa Prosperi nel saggio, a interrogarmi sulla «Chiesa cattolica il cui pontefice … taceva» e sulla Chiesa luterana collaborante. Questi soggetti non sono per me distinguibili dagli Stati e dalle loro prassi: e sull’insieme di questi e intorno alla vicenda irreparabile, avverto quesiti, che non considero ancora districati. Tra questi, per esemplificare, le circostanze attraverso le quali Ernesto Teodoro Moneta, unico premio Nobel italiano per la pace nel 1907, fu interventista per le guerre, dal 1912, o la sufficienza con cui gli storici – ma anche quello strumento che è wikipedia – tralasciano di studiare, in Italia e in quell’Occidente promotore di ambizioni e di guerre, l’ampio fenomeno, variegato, del deismo: di cui fecero parte, forse con dottrine diverse, Maria Montessori e Moina Bergson, sorella del filosofo Henri.

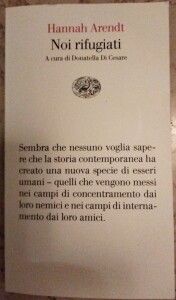

Così, mentre leggo la recente edizione di Noi rifugiati di Hannah Arendt per Einaudi, 2022, curata da Donatella Di Cesare, il pamphlet scritto e reso noto nel 1943 in USA su una piccola rivista ebraica, mi appunto specialmente sulla testimonianza che l’intellettuale rende in quell’anno grave. Mi giovo dello studio accurato che la commentatrice dedica allo scritto, illustrando il percorso di esilio da cui il pamphlet scaturisce: Arendt, partita dalla Germania nel 1933 e passata per traversie successive in Europa, dal maggio 1941 giunse a New York, rimanendovi definitivamente. In precedenza lo scritto era stato oggetto di commenti, presso intellettuali italiani, sia nell’originale, sia nella traduzione in francese: come per la Di Cesare, è stato considerato forte denuncia storica e umana della condizione in cui si trovano i rifugiati, estromessi dagli Stati della prima cittadinanza, ma tenuti al margine anche da quelli dove approdano nell’esilio.

Così, mentre leggo la recente edizione di Noi rifugiati di Hannah Arendt per Einaudi, 2022, curata da Donatella Di Cesare, il pamphlet scritto e reso noto nel 1943 in USA su una piccola rivista ebraica, mi appunto specialmente sulla testimonianza che l’intellettuale rende in quell’anno grave. Mi giovo dello studio accurato che la commentatrice dedica allo scritto, illustrando il percorso di esilio da cui il pamphlet scaturisce: Arendt, partita dalla Germania nel 1933 e passata per traversie successive in Europa, dal maggio 1941 giunse a New York, rimanendovi definitivamente. In precedenza lo scritto era stato oggetto di commenti, presso intellettuali italiani, sia nell’originale, sia nella traduzione in francese: come per la Di Cesare, è stato considerato forte denuncia storica e umana della condizione in cui si trovano i rifugiati, estromessi dagli Stati della prima cittadinanza, ma tenuti al margine anche da quelli dove approdano nell’esilio.

La Di Cesare definendo il testo “Profezia”, sposta avanti, fino all’oggi, le potenzialità del testo, facendone una lettura attualizzata. Guarda ai profughi di oggi, quanti si muovono, in un fenomeno crescente, verso i Paesi europei. La situazione è paradossale, e comunque mostra come l’organizzazione in nazioni sia rigida, incapace di dare risposte ai bisogni attuali. Appropriatamente coglie l’occasione per una critica all’individualismo che connota il comparto dei filosofi, con l’eccezione di Kant. Leggo, dunque, avvalendomi delle delucidazioni fornite dalla commentatrice. È importante la scelta stilistica per cui Arendt, esprimendosi con il “noi”, fonde il proprio destino «con quello di tutti coloro che, una volta salvati cercano ansiosi un riparo» (Arendt 2022: 64). Tuttavia preferisco attenermi più letteralmente allo scritto. Considero infatti molto diverso il tempo attuale, specie per l’integrazione, o forse, mere retoriche, tra le parti del mondo, rispetto a quanto accadeva nel 1943. Constato, per esempio, che l’unico riferimento di Arendt all’Africa è a “gli Ottentotti”, come espressione proverbiale. Mi pare che quanto Arendt descrive sia un vero documento, in cui troviamo cenni di eventi e di giudizi relativi ai venti anni precedenti. Oggi le interrelazioni sono di altro raggio e qualità.

È nel testo di Arendt che si evidenziano momenti fondamentali, del quasi ventennio tra le due guerre. Il momento che viene rilevato come cruciale è il 1938, l’attacco della Germania di Hitler all’Austria, in riferimento a quelli che sono indicati come “i cosiddetti problemi ebraici”: che sono, si badi, “internazionalmente noti”. La testimone pone l’evento nello spazio mitteleuropeo, Francia, Germania, Ungheria, Polonia. Molta attenzione l’autrice dedica a quel collettivo di esuli – gli “Ulissi vaganti”, ma inconsapevoli, – che essa raccoglie nel suo “noi”. Ne descrive lo smarrimento, gli adattamenti – “travestimenti” – che ha osservato. Contesta le parole dottrinarie con cui si designano i gruppi di cui, con il “noi”, accetta il legame culturale: respinge “razza” – è infatti capzioso, essa dice, tipologizzare, risibile misurare il diametro del cranio, schiacciare su un tipo –; ma indica la secondarietà anche di altri tratti: la religione, l’antiquaria; il patriottismo; le dimostrazioni di lealtà e armonia (ivi: 24 e 25).

Di particolare significato sono le ultime pagine, quel vero “protrettico” di Arendt ai lettori che si condensa nelle pagine in cui, conclusa la casistica sugli ebrei esuli, viene proposta una “filosofia della storia” come “desunta dalla convivenza consapevole” di quanti preferiscono la verità al successo. La parola “storia”, che ha accolto gli ebrei al tempo delle corti, non contempla come siano importanti le esperienze personali, soggettive eppure non di rado ripetute. Ebbene, quella storia non ha fornito coesione – e a me pare che Arendt parli non solo per gli ebrei, ma per ogni gruppo di quelle società –. Il consesso dei popoli europei si è frantumato quando si è consentito che “i membri più deboli venissero esclusi e perseguitati” (ivi: 30). Ecco, dunque, l’esortazione: la storia si rinnovi, estendendosi alla tradizione: che sia, però, quella dei soggetti consapevoli, avanguardia dei popoli, il che “connette” la “storia ebraica” con quella “di tutte le altre nazioni”.

Nel complesso, il testo alimenta la riflessione attuale sullo statuto della storia: in coeva applicazione, pur con altro sguardo, con Marc Bloch; o con l’interesse per gli illetterati, come attuò Leo Spitzer. Una innovazione profonda, che in qualche modo viene da correlare con lo spartiacque determinatosi con Biondo Flavio, quando recluse il passato nel termine “Medioevo”.

Nel complesso, il testo alimenta la riflessione attuale sullo statuto della storia: in coeva applicazione, pur con altro sguardo, con Marc Bloch; o con l’interesse per gli illetterati, come attuò Leo Spitzer. Una innovazione profonda, che in qualche modo viene da correlare con lo spartiacque determinatosi con Biondo Flavio, quando recluse il passato nel termine “Medioevo”.

Se si presenta come un arco l’argomento che dalla storia perduta cade sulla storia ritrovata, tra gli estremi si pongono scomparti difformi di repertori, e strumenti diversi, dietro la modalità che dà luogo alla pubblicazione. Il lettore ha l’impressione di avere repertori di risposte per qualunque quesito: ma è una sensazione ingenua. I vuoti del sapere sono una dimensione infinita, che non percepiamo, fin quando ci si imbatte in una situazione imprevista, che attiva nuove ricerche, nuove omologazioni. L’archeologia, per esempio, è un’attività che cerca sempre cantieri, e non di rado scopre relazioni che modificano, e talora sovvertono, i quadri culturali anteriori, certo mettendo in primo piano la possibilità di trovare tracce di segni analoghi a scritture, poiché il linguaggio è considerato prerogativa eccellente per il racconto degli umani, e la scrittura ne è un buon sostituto.

Ammetto che l’orizzonte dell’archeologia, tanto più se collegata alla filologia, mi interessa: nei limiti, in verità, di qualche lettura. Il fenomeno che promuove le letture che qui riferisco, la cancel culture, non può non richiamare l’archeologia: ritrovamenti, interpretazioni, contese, confini, nuova materia di pressioni sono i correlati dell’archeologia, talora in modo eclatante e anche tragico. Ricordo, nell’estate 2015, l’orribile esecuzione inflitta dallo Stato Islamico a Khaled Asaad, archeologo siriano: il “custode” di Palmira, come lo definì Paolo Matthiae, celebrandolo. Lo sviluppo del comparto “cultura”, anche come nuove acquisizioni, non è fenomeno neutro per l’ambito del potere, andando a toccarne consistenza e equilibri sanciti, “confini”, anche questi. Da altro punto di vista la cultura, come tocca e rende attiva la memoria, può pervadere nel profondo le facoltà mentali, diventare credenza, e usi e tradizioni, se condivisa in gruppi umani.

Come la perdita del senso della storia, aggravata dall’incuria per i luoghi della conservazione, allarma lo storico, il “sommerso” è la categoria che sprona in modo attivo l’ambito di studio che si occupa di archeologia e filologia: dal quale emergono anche libri intriganti e istruttivi, in una bascula temporale tra antico – talora impensabilmente profondo – e contemporaneo. Li riguardo, per trarne una qualche “consolatio”. Sono infatti libri che, toccando aspetti lontani dall’esperienza corrente, invitano il lettore a esercitarsi in “meccanismi altri”, un po’ come la fantascienza. Questi, già annunciati, che osservo, per altro, sono costruiti per brevi saggi: ciascuno strutturato in una corona di reportages, disponendo il lettore a un viaggio, di cui può decidere le tappe e, quindi, la morale.

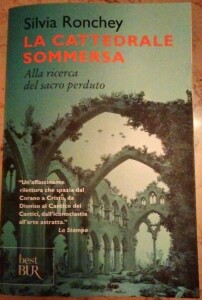

L’aggettivo “sommerso” è nel titolo del recente libro di Silvia Ronchey, la cui competenza e passione sulle età dell’Oriente va molto oltre la cattedra di filologia bizantina: La cattedrale sommersa, appunto. La copertina rappresenta una specie di abbazia di san Galgano, come sprofondata e invasa da piante acquatiche. Contiene diciannove saggi su culti, testi, personaggi che “emergono” tra l’Oriente asiatico e l’Europa, tra esperienze permeate che i registri ufficiali stentano non solo a fissare, ma anche a capire. Lo stesso Gesù viene osservato nella identificazione con Buddha nella Cina medievale, oltre che descritto secondo la narrazione di Robert Graves, come figura sincretica di culture orientali, nonché letteralmente “rex”, come si suole segnare al vertice della croce.

L’aggettivo “sommerso” è nel titolo del recente libro di Silvia Ronchey, la cui competenza e passione sulle età dell’Oriente va molto oltre la cattedra di filologia bizantina: La cattedrale sommersa, appunto. La copertina rappresenta una specie di abbazia di san Galgano, come sprofondata e invasa da piante acquatiche. Contiene diciannove saggi su culti, testi, personaggi che “emergono” tra l’Oriente asiatico e l’Europa, tra esperienze permeate che i registri ufficiali stentano non solo a fissare, ma anche a capire. Lo stesso Gesù viene osservato nella identificazione con Buddha nella Cina medievale, oltre che descritto secondo la narrazione di Robert Graves, come figura sincretica di culture orientali, nonché letteralmente “rex”, come si suole segnare al vertice della croce.

La lettura di Silvia Ronchey è per me piacere antico, verificando come ogni sua raccolta è imperniata su dottrina e creatività. Se cerco uno sguardo di intellettuale da avvicinarle, mi viene a mente Costantino Kavafis: le sue zolle abitate di uomini che si accolgono molto più che respingersi, intorno ad un primigenio Mare Tethys che dall’Atlantico si distende nel cuore dell’Asia. Così, infatti, è anche per Ronchey, anche se si esprime non liricamente, ma con una prosa frizzante, sorprendente.

Il tempo che l’autrice guarda è tra uno antichissimo, quale indicato dal nome Dioniso o Mithra, e il contemporaneo che sta dietro a “Dada” o alla saga del “califfato”. Nel libro ogni capitolo è definito per esperienze attuali, che la personale cultura attraversa con competenza, ma anche con associazioni e richiami inaspettati, offrendo esiti da soppesare, discretamente illuminati anche da esperienza diplomatica: la libertà di giudizio è matura, certo con riferimenti che sono frutto di convinzioni.

Al califfato il libro dedica due riflessioni, la prima, proprio concernente la distruzione delle statue: esecrando, certo, ma anche noverando altre distruzioni su cui siamo mediamente più indulgenti: la «più massiccia e vandalica» avvenne nel 1204 in Costantinopoli, opera dei «condottieri cattolici della Quarta Crociata» (Ronchey 2019: 21). La distruzione aveva dietro la barbarie bellica, non una dottrina. È però occasione, per l’autrice, di parlare dell’iconoclastia, che invece fu dottrina, adottata tra l’VIII e il IX secolo dagli imperatori del civilissimo Stato bizantino – rivale però del papato –. Fu vicenda dottrinale interna, spiega Ronchey, che nel cristianesimo come nell’islam riprese il tratto, definito “aniconismo giudaico”, consistente nella proibizione a riprodurre l’immagine divina. E corregge: “iconoclastia” non produsse distruzioni, come vorrebbe il nome, ma regole di rappresentazione sacra. È azzardato dunque riferire l’azione distruttiva dell’Isis all’islam. La studiosa ricorda che nel 638, quando il califfo successore di Maometto entrò in Gerusalemme, aveva mostrato il massimo rispetto per i monumenti, così come Maometto II, l’Ottomano, conquistando Costantinopoli, aveva rispettato i luoghi della cittadella interna. Non così avevano fatto le gerarchie cristiane nelle città dell’impero quando, con i decreti ispirati a Teodosio, il cristianesimo era stato proclamato religione di Stato.

La fiction del califfato, penultimo capitolo, torna sul tema: Ronchey considera tendenziosa la ricostruzione dei tratti di civiltà fatta da Benedetto XVI nel 2006. In particolare essa dettaglia sul primo califfo giunto in Gerusalemme: non solo rispettò i cristiani, ma anche i «giudei, visitando il loro Tempio e pregando presso la roccia del Moriah», dove cioè, di lì a poco e con maestranze bizantine, sarebbe stata costruita la Qubbat al-Sakhra, ovvero la Cupola della Roccia. Le attualizzazioni, riflette Ronchey, sono spesso tendenziose: anche quella che l’Isis fa, dicendosi musulmano, del “barbaro musulmano”. Ronchey ricorda la strage del novembre 2015 a Parigi: ne trova l’istigazione nel proclama di Osama Bin Laden pochi giorni dopo l’11 settembre, da cui l’orrore, «un delirio collettivo», nell’Occidente. Per Ronchey questo è però un processo a doppio versante: la demonizzazione dell’Islam, nello «specchio capovolto della nostra perdurante fragilità» (ivi: 192) indica dogmatismo e semplificazione «della sua e nostra complessità».

La fiction del califfato, penultimo capitolo, torna sul tema: Ronchey considera tendenziosa la ricostruzione dei tratti di civiltà fatta da Benedetto XVI nel 2006. In particolare essa dettaglia sul primo califfo giunto in Gerusalemme: non solo rispettò i cristiani, ma anche i «giudei, visitando il loro Tempio e pregando presso la roccia del Moriah», dove cioè, di lì a poco e con maestranze bizantine, sarebbe stata costruita la Qubbat al-Sakhra, ovvero la Cupola della Roccia. Le attualizzazioni, riflette Ronchey, sono spesso tendenziose: anche quella che l’Isis fa, dicendosi musulmano, del “barbaro musulmano”. Ronchey ricorda la strage del novembre 2015 a Parigi: ne trova l’istigazione nel proclama di Osama Bin Laden pochi giorni dopo l’11 settembre, da cui l’orrore, «un delirio collettivo», nell’Occidente. Per Ronchey questo è però un processo a doppio versante: la demonizzazione dell’Islam, nello «specchio capovolto della nostra perdurante fragilità» (ivi: 192) indica dogmatismo e semplificazione «della sua e nostra complessità».

Una terza menzione dello “sterminio di statue” l’autrice fa in un altro saggio significativo. Lo intitola Archicidio, in realtà nuova definizione, che offre un termine italiano e valido al fenomeno. Qui Ronchey, a proposito della distruzione dei Buddha di Bamiyan per ordine del Mullah Omar, riporta il relativo decreto, che parla di “santuari di infedeli”, che “continuano a adorare e venerare immagini”. A partire dalla menzione ripetuta dei gesti distruttivi, si realizza infine che per Ronchey la questione della cultura delle immagini traccia una delle piste riflessive importanti. Riesaminati sia il Corano sia la tradizione figurativa profana in Persia, la scrittrice conferma che non c’è una teoria o una posizione definita in merito nel Corano: la questione non è la rappresentabilità, ma la blasfemia, che in vari tempi ha ideologizzato gesti efferati. Anzi, la tolleranza islamica ha conservato capolavori come le icone «del monastero di Santa Caterina del Sinai».

Il culto contro gli idoli, e in questo senso ostili alle eikones specie se statue, è dominante presso autorevoli Padri della Chiesa, specie dal IV secolo, quando la teologia assume «una struttura sostanzialmente platonica» (ivi: 154). È un’innovazione l’iconoclasmo bizantino dell’VIII-IX secolo. Esso si è ripresentato nel Novecento, e ha aperto la via all’astrattismo: presso i teorici russi, come Florenskij, Trubeckoj, poi in Francia, si veda Matisse. Di qui l’aniconismo, come «approdo della nostra estetica fin dall’inizio del Secolo Breve» (ivi: 155). Il fil rouge porta a molti riferimenti e fenomeni, che si possono rintracciare costituendo vere argomentazioni e scelte. Torna la citazione di Florenskij in altro luogo: l’invito è a trascendere la materia per immergersi misticamente nella natura, che l’immagine traspaia su un sovramondo ideale. In modo non strutturato, intorno all’aniconismo-dadaismo-bizantinismo risalta il gusto letterario e artistico dell’autrice: immanente e attuale, non nostalgico.

Da questa matrice «sospesa tra Medioevo e Dada», neoplatonica e bizantina, Ronchey giunge all’arte «astratta e seriale» novecentesca, di Andy Warhol o Yves Klein. Una particolare consonanza trova in Elémire Zolla, mantenendosi culturalmente vicina agli intellettuali – uomini e donne, è bene ricordarlo, perché in tutto il saggio questo è essenziale – della rivista «Conoscenza religiosa», che il filosofo-antropologo aveva fondato nel 1969. Lo cita, e gli dedica anche un capitolo, inquadrandolo, in difesa dalle polemiche che lo accompagnarono, secondo le parole di Montale: uno “stoico” che difende la dignità della vita senza porsi «al di sopra della mischia» (ivi: 55).

Per quanto possa essere, quella di Silvia Ronchey, una dimensione ricca di incroci e di uscite che all’esperienza del lettore suona come un arricchimento proprio perché condivisa solo in piccola parte, i capitoli del libro sono presentati come guadi facilmente riconosciuti: “tradizioni”, essa dice, in particolare insistendo su quanto possano essere varie, nell’esperienza che mimetizza e simula, facendo vibrare in fondo a ogni espressione «qualcosa di inespresso», come dice Gershom Scholem, così come fanno insieme L’amico e l’amato che danno il titolo al capitolo: “tradizione cristiana, giudaica e islamica”, “tradizione sapienziale degli arabi”, “tradizione dei dervisci ispano – musulmani”, “tradizione sufista”, “tradizione meditativa-estatica giudaica e islamica”. Anche nella convinzione della bizantinista, dunque, come nel saggio di Prosperi, “tradizione” è parola-chiave: con un accento più ottimista, perché il dialogo con i lettori risulta comunque di piena condivisione.

Nella Cattedrale sommersa di Ronchey, il contenuto è strutturato, in linee ben definite, in una corona di episodi curiosi, ricchi di richiami che tornano alla luce: vero, giunti da quel “sommerso” che è nel titolo, e come eccellenze, reinterpretando il termine “cattedrale”.

Diverso è il tono dell’altro libro d’ambito archeologico, di H. Haarmann, Culture dimenticate, come detto: “sentieri smarriti dell’umanità”, segnala il sottotitolo, eppure percorsi come una novità, dal lettore. Le venticinque sintesi di società documentate, in luoghi di tutti i continenti – e questo suscita soddisfazione, considerando come lo spazio illustrato nella editoria italiana sia in genere concentrato tra Europa, Asia fino alla parte centrale, Africa settentrionale – sono squarci sull’ignoto. Il coinvolgimento non viene per rammemorazione, ma per la credibilità della ricerca archeologica e dello studio. I saggi sono disposti per cronologia, dai 320 mila anni fa, per le Lance di Schöningen al 1250-1500 della nostra era, per gli Insediamenti precolombiani della foresta pluviale amazzonica. La cura editoriale, severa ma fornita di carte e foto di reperti significativi, nonché di aggiornata bibliografia finale, accresce l’interesse del lettore: vi è una scienza che va individuando situazioni umane di ampia consistenza storica, eppure poco o per nulla rivendicate, di ambientazione impensata. La lettura scorre intensa, avvincente: piena di ammonizioni, se ci fermiamo a riflettere su quello che è stato, quello che potrebbe essere. Eppure, sentendo ampliarsi le incognite ma anche le chances, sembra di andare incontro alle responsabilità con rinnovata consapevolezza.

Diverso è il tono dell’altro libro d’ambito archeologico, di H. Haarmann, Culture dimenticate, come detto: “sentieri smarriti dell’umanità”, segnala il sottotitolo, eppure percorsi come una novità, dal lettore. Le venticinque sintesi di società documentate, in luoghi di tutti i continenti – e questo suscita soddisfazione, considerando come lo spazio illustrato nella editoria italiana sia in genere concentrato tra Europa, Asia fino alla parte centrale, Africa settentrionale – sono squarci sull’ignoto. Il coinvolgimento non viene per rammemorazione, ma per la credibilità della ricerca archeologica e dello studio. I saggi sono disposti per cronologia, dai 320 mila anni fa, per le Lance di Schöningen al 1250-1500 della nostra era, per gli Insediamenti precolombiani della foresta pluviale amazzonica. La cura editoriale, severa ma fornita di carte e foto di reperti significativi, nonché di aggiornata bibliografia finale, accresce l’interesse del lettore: vi è una scienza che va individuando situazioni umane di ampia consistenza storica, eppure poco o per nulla rivendicate, di ambientazione impensata. La lettura scorre intensa, avvincente: piena di ammonizioni, se ci fermiamo a riflettere su quello che è stato, quello che potrebbe essere. Eppure, sentendo ampliarsi le incognite ma anche le chances, sembra di andare incontro alle responsabilità con rinnovata consapevolezza.

Viene a mente l’accettazione prammatica di Candide, a fronte dell’ottimismo becero che Voltaire imputa a Leibnitz. Così, posso tornare alle sensazioni esposte all’inizio. Perdura l’ansia, ma intanto si è allargata l’accettazione, per le situazioni interrotte o anche rovesciate che sembrano invertire abitudini e metafore, tra il positivo finora descritto dal giorno e il negativo finora rappresentato dalla notte. A me, come al lettore reso consapevole delle possibilità insite nella storia degli umani, viene a mente la frase dura e incoraggiante di Eduardo: «Adda passà ‘a nuttata».

Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023

Riferimenti bibliografici

Arendt, Hannah (a cura di Donatella Di Cesare), Noi rifugiati, Torino, Einaudi, 2022;

Haarmann, Harald, Culture dimenticate, Torino, Bollati Boringhieri, 2019;

Prosperi, Adriano, Un tempo senza storia, Torino, Einaudi, 2021;

Ronchey, Silvia, La cattedrale sommersa, Milano, Rizzoli, 2019.

Sitografia

Benaglia, Sara, https://atpdiary.com/rimozione-operata-nellarchivio-coloniale-italiano-ilaria-alpi/

Della Schiava, Fabio

https://www.academia.edu/44559425/Blondus_Flavius_Roma_instaurata_1_a_cura_di_F_Della_Schiava_Roma_

Istituto_Storico_Italiano_per_il_Medioevo_2020

Fosi, Irene

https://perspectivia.net/servlets/MCRFileNodeServlet/ploneimport_derivate_00012540/fosi_nationes.pdf

Matthiae, Paolo, Intervento – Cerimonia per Khaled al-Assad, 18 novembre 2015

https://it.gariwo.net › Multimedia › Produzioni Gariwo

Thénault, Sylvie, https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/05/sylvie-thenault-sur-la-guerre-d-algerie-parler-de-reconciliation-n-a-pas-de-sens_6068827_3232.html

_____________________________________________________________

Franca Bellucci, laureata in Lettere e in Storia, è dottore di ricerca in Filologia. Fra le pubblicazioni di ambito storico, si segnalano Donne e ceti fra romanticismo toscano e italiano (Pisa, 2008); La Grecia plurale del Risorgimento (1821 – 1915) (Pisa, 2012), nonché i numerosi articoli editi su riviste specializzate. Ha anche pubblicato raccolte di poesia: Bildungsroman. Professione insegnante (2002); Sodalizi. Axion to astikon. Due opere (2007); Libertà conferma estrema (2011).

______________________________________________________________