Ultima settimana del novembre 2021, in tutte le città i commercianti si attrezzano per esporre le merci nel modo più accattivante, perché nessuna smagliatura alluda allo “stallo”, dico quelle misere, caute cornici con cui l’anno precedente, il 2020, è stato affrontato, di necessità, l’analogo periodo. Un anno da dimenticare, ripetiamo tutti, in particolare desiderando recuperare, gestendosi al meglio, la socievolezza, di cui un po’ anche le frequentazioni e gli addobbi cittadini sono parte.

E invece, improvvisa, la giravolta: giovedì 25 novembre, il collegamento con la borsa in coda ad un telegiornale RAI mostra che “in tutto il mondo” – cioè, quello degli abituali contatti dei tg italiani – tutti i titoli azionari sono precipitati, clima dunque di allarme. È questo, effetto della notizia che è cambiato l’orizzonte della pandemia, presente dall’inverno 2020: non per impennata di contagi, ma per novità impreviste. Il fatto nuovo, è che si teme una variante del virus nuova e non ancora studiata, verificata in alcuni Paesi, anche in Europa, ma ufficializzata da autorità del Sudafrica. Lo choc è profondo: già si cercano argini, provvedendo subito al terzo vaccino studiato sulle precedenti acquisizioni, e si bloccano i transiti aerei con i Paesi dell’Africa australe.

Ed ecco che la nuova variante, da definirsi “omicron” se si continua la serie dei nomi tratti dall’alfabeto greco, viene detta pure “Sudafrica”, dal Paese che ha comunicato la variante, pur già accertata in altre aree. Africa e Sudafrica sono al centro dell’attenzione. Ora l’attenzione sulla grande disuguaglianza relativa alla distribuzione dei vaccini nel mondo balza in buona evidenza, e nelle ripetizioni esponenziali delle parole l’informazione sulle condizioni sanitarie in Africa tende a apparire certa e sollecita.

È invece una “pecetta” esibita in corsa, che ripropone perfino quella torsione dello sguardo che, per antonomasia dal libro di Eduard Said, è ora corrente definire “orientalismo”. Tale è il copione che, negli stessi giorni, assumono i salotti televisivi. Sul termine “Sudafrica” si equivoca: per i contorni, che fanno tutt’uno con “Africa australe”, poiché la zona vietata nel traffico aereo ha questa ampiezza, e nei contenuti, dipanando conversazioni piene di equivoci, con il retropensiero che il tema sia una delle “nazioni” poco organizzate d’Africa, “nazioni” meritevoli di essere e di sentirsi rimpicciolite. Lo sguardo, verrebbe da dire, sembra che ancora ammiri le geometrie tracciate a fine Ottocento in Africa da quel “polo primario di progresso culturale e tecnologico” che sarebbe stato il gruppo dell’Europa con l’estensione USA. Un retropensiero che inquieta, in una comunità che, con i talk show, valorizza così tanto l’intrattenimento informato guidato da autorevoli giornalisti: la cui memoria, dunque, non dovrebbe ignorare conflitti e processi che stanno nella parola, divenuta così rilevante, di “globalizzazione”.

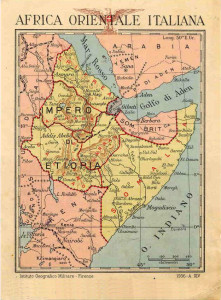

Né, tanto più, dovrebbero ignorare, almeno in nodi essenziali, fatti e sfondi culturali del recente passato coloniale del nostro Paese: dunque, di noi stessi. Non sono “nazioni”, i toponimi che si citano in quella storia. Entrando nel merito della sigla AOI, l’Africa orientale italiana e della Libia, i toponimi hanno il fascino dell’invenzione linguistica, che si proponga Etiopia, Eritrea, Somalia o, a parte, la Libia. Le designazioni furono create dai politici italiani, Francesco Crispi prima e Giovanni Giolitti, con il supporto di uomini di cultura, letterati e archeologi, ben consapevoli che non erano nazioni i raggruppamenti di convivenze in Africa, che gli Stati forti, e l’Italia tra questi, si accaparravano.

Nella circostanza attuale, certo non giova ad avviare soluzioni ai problemi il fatto di coprirli con conversazioni fatue. Eppure l’approssimazione per qualche giorno ha vinto nelle conversazioni televisive salottiere. Veniva a mente che i saccenti commentatori ancora si rappresentassero il mondo con le distorsioni della cartografia di Mercatore: il settore nord-occidentale, con proporzioni amplificate rispetto a tutte le altre parti del mondo, sembrava il solo degno di dettagliate notizie.

Da un commento a un dibattito, su carta stampata e via etere, infine, in un torno di tempo abbastanza breve la distorsione linguistico-concettuale è stata denunciata e si può dire per lo più emendata: pur lasciando aloni di valutazioni diverse, sull’Africa, nell’ordine linguistico-storico. È con la domenica 28 novembre che il processo di raddrizzamento diventava prevalente, in linee proseguite nei giorni seguenti. Esemplifico con due giornali. Per «il manifesto», testata che, è noto, ha tra i temi caratterizzanti l’attenzione agli squilibri nel mondo, l’informativa in prima pagina era estesa a tutta pagina, con un titolo – Europa, caccia alla variante omicron – su cinque colonne, in quanto comprendeva sia il resoconto dettagliato a firma di Sebastiano Canetta sia, su due colonne, l’appunto di un economista, Massimo Florio, sul meccanismo che consegnando la ricerca pubblica ai privati, impedisce agli interventi sanitari l’ampiezza che occorrerebbe. Di seguito, inglobando così anche l’articolo di spalla, c’era il commento etico di Nicoletta Dentico, provocatorio nel definire l’ottica dell’Occidente “apartheid vaccinale”, dunque paragonando i provvedimenti sanitari del mondo ricco a quell’esecrato regime di apartheid che in Sudafrica fu in vigore dal 1948 al 1991: l’indignazione era per il raggio ristretto, imprevidente, con cui si opera. Nei giorni successivi la testata ha tenuto vivo il tema, affidandolo per varie puntate al reportage sulla variante di virus “omicron” di Laura Burocco, una studiosa degli squilibri sociali nel mondo e del possibile riequilibrio.

Da un commento a un dibattito, su carta stampata e via etere, infine, in un torno di tempo abbastanza breve la distorsione linguistico-concettuale è stata denunciata e si può dire per lo più emendata: pur lasciando aloni di valutazioni diverse, sull’Africa, nell’ordine linguistico-storico. È con la domenica 28 novembre che il processo di raddrizzamento diventava prevalente, in linee proseguite nei giorni seguenti. Esemplifico con due giornali. Per «il manifesto», testata che, è noto, ha tra i temi caratterizzanti l’attenzione agli squilibri nel mondo, l’informativa in prima pagina era estesa a tutta pagina, con un titolo – Europa, caccia alla variante omicron – su cinque colonne, in quanto comprendeva sia il resoconto dettagliato a firma di Sebastiano Canetta sia, su due colonne, l’appunto di un economista, Massimo Florio, sul meccanismo che consegnando la ricerca pubblica ai privati, impedisce agli interventi sanitari l’ampiezza che occorrerebbe. Di seguito, inglobando così anche l’articolo di spalla, c’era il commento etico di Nicoletta Dentico, provocatorio nel definire l’ottica dell’Occidente “apartheid vaccinale”, dunque paragonando i provvedimenti sanitari del mondo ricco a quell’esecrato regime di apartheid che in Sudafrica fu in vigore dal 1948 al 1991: l’indignazione era per il raggio ristretto, imprevidente, con cui si opera. Nei giorni successivi la testata ha tenuto vivo il tema, affidandolo per varie puntate al reportage sulla variante di virus “omicron” di Laura Burocco, una studiosa degli squilibri sociali nel mondo e del possibile riequilibrio.

Ben diverso, al solito prammatico, ma significativo, sul «Corriere della sera» del 28 novembre, l’articolo di fondo in prima Equivoci europei di Goffredo Buccini, concluso poi in pagina interna, anche con suggerimenti di letture. L’autore, mentre auspicava che la questione vaccini fosse ripresa e reimpostata dall’“Occidente benestante”, così da superare una prassi inefficace, auspicava di uscire dall’equivoco, al di là di «ipocrisie e sensi di colpa irranciditi», per «missioni europee rafforzate dall’Unione africana […]. Un’impresa ardua e visionaria, che qualche mummia novecentesca bollerà magari di colonialismo sanitario. Ma che, in una barca globalizzata dove tutti insieme ci salviamo o affondiamo, si chiama buonsenso solidale». Il linguaggio sostenuto, il tono provocatorio cercava certo in questo caso l’effetto di superare le obiezioni di quanti, aperti a sostenere le comunità discriminate per partito preso, ma disattenti nelle analisi dei problemi, per trovare una via, sia pure modesta, ma che avviasse nei fatti un intervento operativo.

Di fatto, quell’espressione «mummia novecentesca» mi ha decisamente turbato, fotografando anche me, nell’insieme individuato, in una scelta culturale ed etica, che, perché non diventi una livrea, un’abitudine a rilevare quanto intorno mi si concede, bene sia monitorata da me di frequente. Ho più volte espresso attenzione alle culture altre, una direzione costante, sia pure affidata ad episodi meno o più incisivi. Ma, è vero, l’abitudine può rischiare di diventare una scorza dottrinaria, resistente a nuove, necessarie verifiche, inefficace. Si può incorrere in un “orientalismo” simmetrico a quello già denunciato da Said, ma di effetto non dissimile, se l’attenzione alle comunità già disprezzate come estranee al “progresso occidentalizzante” si fossilizza in una posizione che non accetta verifiche.

Di fatto, quell’espressione «mummia novecentesca» mi ha decisamente turbato, fotografando anche me, nell’insieme individuato, in una scelta culturale ed etica, che, perché non diventi una livrea, un’abitudine a rilevare quanto intorno mi si concede, bene sia monitorata da me di frequente. Ho più volte espresso attenzione alle culture altre, una direzione costante, sia pure affidata ad episodi meno o più incisivi. Ma, è vero, l’abitudine può rischiare di diventare una scorza dottrinaria, resistente a nuove, necessarie verifiche, inefficace. Si può incorrere in un “orientalismo” simmetrico a quello già denunciato da Said, ma di effetto non dissimile, se l’attenzione alle comunità già disprezzate come estranee al “progresso occidentalizzante” si fossilizza in una posizione che non accetta verifiche.

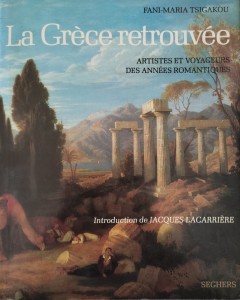

L’impegno che ho dedicato nel tempo a esplorare il processo per il quale in Italia si è formato il senso nazionale include l’attenzione a movimenti culturali “orientalizzanti”, che dal culto delle rovine sono approdati alla rappresentazione di un Egeo spazio di miraggi, tra XVIII e XIX secolo, che si è espresso in vere correnti pittoriche dopo che era stato riconosciuto nel 1834 il nuovo stato di Grecia: esso aveva allora nella capitale Atene, in Attica, il punto più settentrionale, città concessa dall’Impero Ottomano dopo che la prima capitale era stata posta a Nauplia, nel Peloponneso. Introducendo uno studio sulla riscoperta artistica della Grecia, Jacques Lacarrière parla di «miraggi» (J. L., Introduction: VII-XV, in Fani-Maria Tsigakou, La Grèce retrouvée, Paris, Édit. franç, 1984 ‒adattamento dell’ediz. ingl. 1981) che nella comunità europea, in fasce larghe, oltre gli ambienti colti, attivarono immaginazione e sollecitudine, definendo il miraggio che si appuntava sull’antico, rivissuto in scene scomparse, e un secondo che si appuntò sul folklore, sull’eccessivo, sull’appello a protettori e protezioni. Persone occidentali, egli dice, «che scoprivano una terra, una vita orientalizzate (“orientalisées”) là dove credevano di ritrovare le radici dell’Occidente» (Lacarrière 1984: X; mia traduzione dal francese).

Una azione che ha per schema «Occidente-nella-storia, verso Oriente-fuori-della-storia» è dunque attiva da gran tempo, e tuttora così chiara che le due parole, Occidente, Oriente, sono di per sé tanto evocative, che per lo più non hanno bisogno di altre parole connotanti. Si può allora comprendere come si possa collocare nella stessa ottica quell’appendice al riassetto del mondo che, chiusa la Grande Guerra con trattati ambigui, quel già citato stato della Grecia, intanto però accresciuto in vari episodi così da cingere la sponda nord dell’Egeo, mise in atto contro la Turchia emersa come repubblica dallo sgretolamento dell’Impero, nel 1919-22: è quell’episodio che la storia greca ricorda come “catastrofe”, sul piano bellico, ma che si associava all’iscrizione di nuove nazionalità, frettolosamente riconosciute nello spazio già di sovranità ottomana.

“Frettolosamente riconosciute”, o “superficialmente accennate”, nei nostri libri di storia? Il mio studio storico del Risorgimento non oltrepassa l’inizio della prima Grande Guerra, mentre le esplorazioni che ho compiuto per il tempo successivo sono disperse e occasionali: appena riordinate tramite manuali, di cui noto comunque le lacune più che l’esaustività. Ben venga, dunque, un trend rivolto a tutti, che coltivi a fondo il periodo della storia recente. Siamo soliti segnare i periodi menzionando le guerre: la prima, la seconda delle Grandi Guerre, aggiungendo l’aggettivo “mondiale” che dovrebbe essere meglio precisato, sia in relazione alle operazioni delle guerre ora menzionate, sia in relazione alle rivendicazioni rimaste sospese, sia infine alle operazioni che si possono considerare risolte e pacificate, sia agli aspetti che si dimostrano ancora irrisolti dietro le fibrillazioni che si registrano.

Torno al tema che in questi giorni mi ha interessato. Mentre critico gli informatori, o presunti tali, che parlano a proposito di “nazioni” in Africa, anche scambiando il toponimo “Sud Africa” con l’indicazione della zona complessiva, “continente Africa, parte australe”, mi si attualizza un malumore, perdurante da fin troppo tempo: che la memoria storica sia coartata in un tracciato reticente è un appunto constatato, così che periodicamente critico quanto viene offerto nell’ambito della preparazione di base.

Affiora un ricordo: nel percorso iniziale del mio studio, modellato ancora sulle scansioni della scuola gentiliana, avvertivo il contrasto che vigeva, a seconda delle personalità dei docenti. Diversi erano prassi e intenti, e comunque urtavano contro un banco di sabbia che impediva una franca navigazione: il giudizio della storia – non di rado si ripeteva – non può farsi a ridosso degli avvenimenti, occorre che passi un certo tempo. Nel triennio liceale, intraprendendo lo studio più riflessivo, la lista dei libri da acquistare comprendeva un sussidio per puntualizzare i concetti della storia culturale: era il Dizionario filosofico di Vincenzo Miano. Lo ritrovo e lo sfoglio. La ristampa, presso la SEI di Torino, è datata 1956, ma al termine leggo il “nulla osta alla stampa” e l’“Imprimatur” del 1951. Verifico da internet che l’autore era un dotto salesiano, evidentemente sollecito di fornire alla scuola uno strumento adatto ai tempi, a ridosso del brusco passaggio di fase accaduto: la débâcle in guerra, la fine del regime fascista, il passaggio dalla monarchia alla repubblica, la promulgazione della Carta costituzionale, la vita civile fondata sulla partecipazione attiva dei partiti di massa. Cerco nel libro proprio il lemma che nei servizi televisivi i giornalisti hanno appena mostrato di usare a sproposito, Nazione (Miano 1951:430-431), e leggo:

Affiora un ricordo: nel percorso iniziale del mio studio, modellato ancora sulle scansioni della scuola gentiliana, avvertivo il contrasto che vigeva, a seconda delle personalità dei docenti. Diversi erano prassi e intenti, e comunque urtavano contro un banco di sabbia che impediva una franca navigazione: il giudizio della storia – non di rado si ripeteva – non può farsi a ridosso degli avvenimenti, occorre che passi un certo tempo. Nel triennio liceale, intraprendendo lo studio più riflessivo, la lista dei libri da acquistare comprendeva un sussidio per puntualizzare i concetti della storia culturale: era il Dizionario filosofico di Vincenzo Miano. Lo ritrovo e lo sfoglio. La ristampa, presso la SEI di Torino, è datata 1956, ma al termine leggo il “nulla osta alla stampa” e l’“Imprimatur” del 1951. Verifico da internet che l’autore era un dotto salesiano, evidentemente sollecito di fornire alla scuola uno strumento adatto ai tempi, a ridosso del brusco passaggio di fase accaduto: la débâcle in guerra, la fine del regime fascista, il passaggio dalla monarchia alla repubblica, la promulgazione della Carta costituzionale, la vita civile fondata sulla partecipazione attiva dei partiti di massa. Cerco nel libro proprio il lemma che nei servizi televisivi i giornalisti hanno appena mostrato di usare a sproposito, Nazione (Miano 1951:430-431), e leggo:

«È la società naturale costituita dall’unione di più famiglie, che nella coscienza di una fondamentale omogeneità di stirpe, di tradizioni storiche, di cultura e di costumi, e generalmente anche di lingua e di religione, tendono spontaneamente alla conservazione e allo sviluppo di tale patrimonio comune […] N. [sc., Nazione] e Stato […] possono non coincidere, benché lo Stato teoricamente migliore sia quello nazionale: l’impulso sociale e l’attiva collaborazione per la conservazione del patrimonio nazionale, porta lentamente, ma decisamente gli aggregati nazionali a tendere alla società politicamente organizzata […]».

Non è questa, realizzo, la situazione vissuta nella storia dell’Africa, cui gli accordi tra governi europei di fine XIX secolo conferirono, sul piano politico, l’aspetto patchwork confermato finora nel tempo: e nemmeno la definizione è calzante per tante altre aree del mondo, verso le quali l’attenzione si accende specialmente in occasione delle “spedizioni per il riordino” deliberate dai massimi dispositivi bellici attuali.

All’epoca, quel libro non fu mai richiesto dai professori, né noi studenti ne reclamammo lettura. Tale è la distanza tra l’astratto e il concreto: i professori portavano con sé bagagli culturali e esperienze diverse, in una convivenza che era e si sforzava di essere reticente. Lo spessore del dibattito vivo, la forza di fare i conti con il passato mancavano, nel grigio della quotidianità pur sotto la luce schietta della Costituzione. In pratica, una specie di accordo condiviso tra i professori, pur nelle diversità dei vissuti, fu questo: l’Italia, con la sua silhouette particolare, era il vero tema da seguire, così che le carte appese si proporzionavano ai suoi confini, concedendo oltre solo frange informi. Anzi, la stessa Italia meritava una diminuzione: oltre il Volturno diventava un’appendice ridotta e pittoresca ‒ la liquirizia, il bergamotto, la Conca d’oro ‒. Le fonti casuali sui problemi del mondo, però, giungevano molteplici, pur confuse, ai giovani. I familiari, se aderivano alla legalità rinnovata, si confidavano tra loro su “guerra fredda”, su “Cé-Gé-Té”, la maggiore organizzazione dei lavoratori di Francia, su “Iugoslavia”, su “Algeri”, su “Cuba”. Evitavano, forse per come si rapportavano ai figli, di menzionare i continenti dove avevano dovuto combattere: a parte il lamento delle donne sui luoghi da cui i figli non erano mai più tornati. Ma le informazioni avevano altre vie, meno formali: per esempio, quelle dei tam tam particolari provenienti dalle generazioni dei giovani intellettuali. Capitava che questi si intrattenessero nel vestibolo della Biblioteca Comunale riferendosi a scontri civili recenti, ma diffondendo piuttosto gusti letterari nuovi, proponendo poeti e poesie: uno scavo, o un incanto, che è stato un avvio importante ad amare la letteratura, anche per quella scenografia su cui autori o trame si stagliano, ridando senso al gusto con cui seguivo la composita epica di Omero.

Sul momento, in qualche modo, questo metodo era pure una supplenza parziale alla reticenza di una sintesi storica sugli eventi contemporanei. Oggi, in un panorama dove ogni aspetto dell’economia e della produzione intellettuale è cambiato, ma dove in particolare il modo di produrre, diffondere, intercettare conoscenze ha acquisito una raggiungibilità e una potenzialità economica incisive, ancor più c’è necessità di evidenziare nello studio storico, a partire dai percorsi di base, le responsabilità lungo la cronologia e negli aggiornamenti accaduti: primarie, ricadenti su ciascuno, quelle degli Stati, perduranti, attivi, richiedenti riparazioni e innovazioni. Invece constatiamo che, pur crescendo la mole dei manuali di storia, argomenti essenziali delle attuali relazioni e della nostra collocazione non sono stati affrontati: quasi che i decenni passati potessero cancellare le responsabilità di fatto assunte.

È l’ambito letterario, nel suo spazio di riconosciuta soggettività, che talora fornisce affreschi testimoniali sulle operazioni coloniali in Africa, con la riproposta, da parte degli autori, delle loro esperienze e ricerche: essi però si avvalgono della licenza concessa al punto di vista soggettivo, che è altro piano rispetto alla responsabilità storiografica del riscontro documentario e dell’informazione sui vari punti di vista. Quel “punto di vista soggettivo”, può valere, oltre che per l’autore, per tutto l’apparato che sostiene la pubblicazione: sottotraccia, l’editoria fa fronte ai suoi processi. È anche questo un settore dell’economia, pur trattando di cultura. L’efficacia dell’editore nel tempo materializza l’accezione latina di “fortuna” in quanto vox media: quella che i filologi hanno fissato in un senso tecnico per i classici che hanno attraversato il tempo. Come quel termine indica efficacia disuguale e riusi in contesti diversi, così il settore editoriale è una tavola mobile di progetti, di obiettivi, di relazioni commerciali, di riusi per sensibilità altre: interpretabile, a sua volta, solo successivamente.

L’Africa, presentata nei recenti servizi informativi con lo sbandamento sopra descritto, è per altro un appuntamento ricorrente in iniziative editoriali specifiche, proposte rivolte a target mirati più per adesioni che per indagini storiche. Ma vi sono anche organizzazioni internazionali vigenti su temi, su questioni afferenti alla salute o ai diritti umani in generale o a pratiche violente, per lo più mirate sulle donne: la costellazione editoriale che ne nasce è ben seguita da attivisti in Italia, servendosi di lingue che godono di prestigio internazionale, ma è anche un contenitore noto all’editoria italiana, che talora fa tradurre singoli resoconti o romanzi. Fruire di questa letteratura aiuta il lettore a mettere a fuoco aree di difficoltà esistenti nel dialogo interculturale, per altro nell’ottica di risolverle assumendo la proposta degli autori. I libri così presentati confermano i lettori nel collocarsi sulla sponda della razionalità, senza problematizzare riguardo al dirigismo che ha condizionato, e potrebbe ancora condizionare, la storia, i commerci, le convenienze delle comunità in Africa: non mettono in campo responsabilità, realizzando una cifra di neutralità in uno sguardo che si presenta universale, così da aggirare le eventuali interferenze degli Stati “occidentali”.

Per avvicinarmi all’ottica della responsabilità, preferisco di tanto in tanto scorrere letture progettate in lingua italiana, in cui anche l’eventuale collegamento a organizzazioni internazionali è un capitolo che ha la sua storia definita: in cui degli autori e degli editori si rintracciano meglio le relazioni culturali e la collocazione nel mercato editoriale.

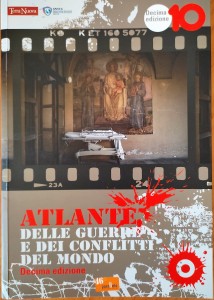

Sul piano dell’informativa di attualità in lingua italiana, mi attengo a un’opera specifica, che annualmente aggiorna la documentazione, limitata però al tema delle crisi in atto: giunta in questo 2021 alla decima edizione. Redatto a Trento dall’Associazione 46° parallelo, l’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo sceglie l’ottica egualitaria: per l’infografica, l’Atlante segue la rappresentazione cartografica di Peters, che rispetta le proporzioni territoriali dei continenti, mentre per le guerre censite, esposte nei singoli continenti per ordine alfabetico, offre un uguale spazio, così da ricordare, agli autori come ai lettori, che nessuna crisi va sottovalutata. Non è una finalità di storia quella che tale strumento si propone. Anche se, mi dico, da questi annuari in un tempo lungo molto gli storici ricaverebbero, come Livio ricavò dagli Annales pontificali: “mondo” qui è scritto con la maiuscola, e lo sguardo risulta davvero decolonizzato, anche se resta agli accadimenti, senza affondare nelle causalità.

Sul piano dell’informativa di attualità in lingua italiana, mi attengo a un’opera specifica, che annualmente aggiorna la documentazione, limitata però al tema delle crisi in atto: giunta in questo 2021 alla decima edizione. Redatto a Trento dall’Associazione 46° parallelo, l’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo sceglie l’ottica egualitaria: per l’infografica, l’Atlante segue la rappresentazione cartografica di Peters, che rispetta le proporzioni territoriali dei continenti, mentre per le guerre censite, esposte nei singoli continenti per ordine alfabetico, offre un uguale spazio, così da ricordare, agli autori come ai lettori, che nessuna crisi va sottovalutata. Non è una finalità di storia quella che tale strumento si propone. Anche se, mi dico, da questi annuari in un tempo lungo molto gli storici ricaverebbero, come Livio ricavò dagli Annales pontificali: “mondo” qui è scritto con la maiuscola, e lo sguardo risulta davvero decolonizzato, anche se resta agli accadimenti, senza affondare nelle causalità.

Le informazioni dell’anno 2021 sono inscritte nel problema perdurante della pandemia, già registrata nel Rapporto annuale 2020 di Amnesty International, cui si riferisce nell’articolo introduttivo, Il diritto alla salute è morto nel 2021, Riccardo Noury, portavoce dell’associazione. Egli riporta un fermo immagine di desolazione: «Il 2020 […] ha visto una strage continua del diritto alla salute in ogni parte del Mondo. La pandemia ha colpito duramente e in modo sproporzionato gruppi vulnerabili anche a causa di politiche economiche e sociali […] A una crisi globale sarebbe stato necessario rispondere con una solidarietà e una cooperazione a loro volta globali» (Atlante: 9). Per quanto riguarda il capitolo Africa, l’informativa presentata (Atlante: 39-108) inizia proprio con la scheda sulla pandemia da covid, che ha trascinato con sé il crollo socio-economico, nonché la crescita del debito pubblico addirittura di sei punti, raggiungendo il 58%. Proseguono le pagine metodiche, per censire le ventidue guerre in atto nei cinquantaquattro Paesi del continente, di volta in volta evidenziando i termini del conflitto e i tentativi di pace messi in campo.

L’Atlante adotta le parole internazionali delle operazioni e dei contratti di guerra (un settore molto attivo del “globale”), ma per scelta di responsabile chiarezza codifica i termini ricorrenti in un Glossario (Atlante: 153). Con l’intransigenza ugualitaria e la cura a evitare ogni ambiguità o fraintendimento, un tale strumento soddisfa l’esigenza del lettore di pronunciarsi su notizie essenziali dei Paesi senza manipolarle, ma anche senza sentirsi manipolati. Certo, esso si propone alla parte logica, razionale del gruppo di lettori che ha maturato una disposizione alla partecipazione pubblica, in base al concetto di cittadinanza e legalità. Altre sono le esigenze cui risponde la letteratura, ambito riconosciuto come deposito nel tempo di incontri, esperienze, percorsi di ipotesi e di verifiche, segni interiori, memorie: fecondo di sollecitazioni soggettive e comunitarie, accompagnate lungo un processo che giunge ad un repertorio di forme registrato da tempo e valido nel tempo, con marginali aggiornamenti.

Constatare che l’editoria dedita alla letteratura in lingua italiana sta facendo un tema dell’Africa ridotta a possesso coloniale italiano, è una sorpresa positiva. È un anno difficile, ma può anche risultare fecondo: la pandemia richiama in campo competenze e fantasia, ma anche responsabilità. Questa editoria mi incuriosisce e mi interessa: quasi che si assistesse intanto a un’arena partecipe, sul tema dell’Africa già colonia italiana, che può preludere a rivedere collettivamente i meccanismi dei contatti e delle interferenze, forum che sarebbe buona premessa anche per fare affluire nella storia generale l’esame storiografico opportuno a identificare fatti e responsabilità, ma anche intrecci che affrontino nodi dell’attualità.

Due sono le letture che qui condivido, nella loro diversità significative, ritengo, per la questione che evidenzio, di affrontare e superare in ambito storiografico l’oblio, segno di irresponsabilità, sugli episodi coloniali italiani: Tempo di uccidere, di Ennio Flaiano, opera che, comparsa nel 1947, Adelphi ha riproposto nell’autunno 2020, mentre è stato presentato nel 2021 dall’editore romano 66THA2ND il romanzo Le stazioni della luna, della scrittrice contemporanea italo-somala Ubah Cristina Ali Farah. Buone sintesi delle recensioni si raggiungono in internet: per Tempo di uccidere, si veda, del 2017, l’articolo di Gabriele Sabatini, nella rivista on line «Doppiozero» (https://www.doppiozero.com/rubriche/5540/201704/ennio-flaiano-tempo-di-uccidere); per Le stazioni della luna, si veda il sito dell’Editore, che annovera le recensioni pubblicate (https://www.66thand2nd.com/libri/413-le-stazioni-della-luna.asp).

Due sono le letture che qui condivido, nella loro diversità significative, ritengo, per la questione che evidenzio, di affrontare e superare in ambito storiografico l’oblio, segno di irresponsabilità, sugli episodi coloniali italiani: Tempo di uccidere, di Ennio Flaiano, opera che, comparsa nel 1947, Adelphi ha riproposto nell’autunno 2020, mentre è stato presentato nel 2021 dall’editore romano 66THA2ND il romanzo Le stazioni della luna, della scrittrice contemporanea italo-somala Ubah Cristina Ali Farah. Buone sintesi delle recensioni si raggiungono in internet: per Tempo di uccidere, si veda, del 2017, l’articolo di Gabriele Sabatini, nella rivista on line «Doppiozero» (https://www.doppiozero.com/rubriche/5540/201704/ennio-flaiano-tempo-di-uccidere); per Le stazioni della luna, si veda il sito dell’Editore, che annovera le recensioni pubblicate (https://www.66thand2nd.com/libri/413-le-stazioni-della-luna.asp).

La prima opera è l’unica che l’autore Flaiano (1910-1972), pur personaggio che ha avuto una presenza importante nell’ambito italiano delle scritture letterario-mediatiche, ha progettato in forma di romanzo. Ambientato in un territorio che si identifica nell’Africa Orientale Italiana del 1937, dove l’autore era stato presente come ufficiale dal 1935 per le operazioni di guerra in Etiopia ‒ pochi i toponimi, più volte indicato il fiume lungo il quale è tracciata la strada, importante il riferimento al pericolo incombente dei coccodrilli ‒, il romanzo, narrato in prima persona, uscì in prima edizione nel 1947 presso Longanesi, avendolo spronato lo stesso editore alla composizione. Il fatto che questo romanzo riportò il primo Premio Strega, in particolare innovando rispetto a Alberto Moravia, che, di fronte al battage in atto si ritirò, segnala che un importante sistema di produzione culturale prendeva le distanze dal tipo di realismo consolidatosi sotto il precedente sistema: nel 1947 prevaleva che si evadesse dall’assetto e dalle formule artistiche acquisiti nel fascismo e che si sondassero nuove vie e produttive. Come si archiviava quel realismo, anche l’ambientazione proposta da Flaiano, la guerra cioè per acquisire l’Etiopia, non doveva avere interesse documentario.

Il romanzo, che successivamente ha avuto molte riedizioni presso collane letterarie note, è riproposto ora in bella edizione presso Adelphi: ma con appendici che rendono visibili i passaggi della composizione, un’operazione che interroga, in questa fase che esige una prospettiva di dialogo globale, e in cui diventa urgente rimuovere vecchie macerie. In appendice al romanzo, giunta al termine la personale fruizione del lettore, l’edizione offre, come abbiamo anticipato, materiali importanti: la Nota al testo di Anna Longoni, principale studiosa dell’autore (in Flaiano, cit.:281-304), e, importanti, gli appunti documentari, anteriori al progetto letterario, che l’autore aveva fissato nel periodo trascorso in Etiopia. Già pubblicati a sé da Adelphi, con il titolo Aethiopia. Appunti per una canzonetta, qui (ivi: 305-329), sono materiali che aiutano a sondare l’arco temporale 1935-1947, così significativo per quella ricerca storica che si attende: rispettivamente, la data dell’impegno per “possedimenti” che inserissero l’Italia tra le potenze determinanti in un’area-snodo tra i continenti, poi la data della fine di quel progetto, ma anche di presenze e impostazioni diverse che vanno analizzate, condizionando la contemporaneità.

La Nota della Longoni ripercorre la “fortuna” critica del romanzo: curiosamente, esso ha ricevuto considerazioni diametralmente opposte dai critici letterari (ivi: 281-304). Non reggeva lo spessore austero, necessario per chi lo voleva romanzo realista, ma era troppo allusivo per chi lo definiva un mero divertissement, né certo è un romanzo storico, dato lo scollamento tra il protagonista e il dispiegamento dell’occupazione: l’esperienza narrata non ha nulla di corale in effetti, poiché l’ufficiale protagonista colloca la trama in una sua situazione di licenza ‒ per curare il mal di denti ‒ e poi di ricongiungimento non funzionale, con propri itinerari, con propri espedienti, con propri calcoli. L’opera, tutt’altro che realistica, gioca piuttosto con l’ottica dell’assurdo, tra diversi piani di allucinazione che si inseguono: se il protagonista, incistato in un labirinto di combinazioni, si rivela un balordo presuntuoso, crudele e imbranato, anche i meccanismi che pure sono presenti nell’ambito della spedizione militare complessiva, più volte attraversati dal protagonista, si dissolvono uno dopo l’altro, poiché gli impulsi individuali, non solo in lui, ma anche nella convivenza militarizzata, e gli stessi regolamenti risultano per lo più sordamente aggirati, pretenziosi e astratti (si noti per altro che la Guida all’Africa Orientale Italiana, da parte della Consociazione Turistica Italiana, ha data 1938).

Le incertezze interpretative sulla composizione aumentano, sommando le vicende accadute per adattare l’opera al cinema. Quando dei registi proponevano a Flaiano di trasporla in film ‒ ma questo avvenne solo dopo la morte dell’autore, nel 1989, per il regista Montaldo ‒ a patto di modificare l’ambientazione, che non doveva essere l’Etiopia, l’autore dava il consenso, sembrando disaffezionato all’idea originaria. Eppure gli appunti documentari, giustamente valorizzati dalla Longoni, dimostrano che non è credibile che per l’autore la storia sia mero gioco, e che l’ambientazione gli sia davvero indifferente. Nella vicenda, come detto tirata tutta sull’individuale, Flaiano propone tuttavia, nell’assurdo di un “visibile-da-temere-prima-di-riconoscerlo”, altri personaggi: se i commilitoni potranno essere osservati per un intento documentario ‒ e risulterebbe una spedizione inefficiente sotto molti profili ‒, invece tra gli originari del luogo spiccano almeno due figure: la giovane Mariam, rapidamente amata e, in quanto ferita per errore, eliminata ‒ ma magneticamente ritornante lungo la storia ‒ e, quasi tritagonistès, il vecchio Johannes, della cui identità di padre di Mariam l’io narrante diverrà progressivamente certo.

In una rilettura analitica, molte considerazioni noteremmo in Flaiano: complessivamente, non insistito, risulta un percorso un po’ inclinato verso la formazione. C’è, infatti, nel protagonista soldato, uno spessore di pregiudizio dai contorni sfocati, che genera, più che paura, la reazione automatica di far sparire ogni oggetto fastidioso, di eliminarlo. Pure un po’, stratificandosi il tempo, questo istinto si incrina. Si rintracciano infine vene aperte al dubbio, alla percezione di un valore, nel diverso, che non si mette davvero a fuoco, ma si intuisce: ecco come si esprime un commilitone: «In questa terra […] si conservano alcune qualità che altri popoli vanno perdendo, la fede, soprattutto, e il rispetto del culto […] Johannes accetta la metafisica» (ivi: 272-274).

È una voce nuova, non banale, che apre a prospettive interessanti quella di Ubah Cristina Ali Farah, scrittrice contemporanea italo-somala, già accreditata da un’importante bibliografia, in prosa, in versi, in saggistica, e da precise, consolidate scelte, nell’ambito dell’intercultura, dei fenomeni culturali che si delineano nelle migrazioni: su «Dialoghi Mediterranei» (n.13, il 1° maggio 2015) Annamaria Clemente ne aveva recensito l’opera Il comandante del fiume, definita “una fiaba somala”, in cui si evidenziava “l’eterotopia”, concetto individuato da Michel Foucault per indicare luoghi privilegiati ove avvengono sovvertimenti, predilezioni, nuove sintesi di appaesamento.

È una voce nuova, non banale, che apre a prospettive interessanti quella di Ubah Cristina Ali Farah, scrittrice contemporanea italo-somala, già accreditata da un’importante bibliografia, in prosa, in versi, in saggistica, e da precise, consolidate scelte, nell’ambito dell’intercultura, dei fenomeni culturali che si delineano nelle migrazioni: su «Dialoghi Mediterranei» (n.13, il 1° maggio 2015) Annamaria Clemente ne aveva recensito l’opera Il comandante del fiume, definita “una fiaba somala”, in cui si evidenziava “l’eterotopia”, concetto individuato da Michel Foucault per indicare luoghi privilegiati ove avvengono sovvertimenti, predilezioni, nuove sintesi di appaesamento.

L’ultima pubblicazione, in cui l’autrice conferma la vocazione a scavare e proporre nella storia culturale e nell’intercultura, Le stazioni della luna, è un vero romanzo, pur se le scelte formali non si inscrivono nella narratologia classica: infatti, sono giustapposte due modalità narrative, una in prima persona, l’altra in terza persona, proponendo così al lettore due percorsi distanziati, che se anche si toccano, non vogliono negare le diverse specificità. Nella composizione complessiva, entro una storia nell’insieme lineare, pur se non consolatoria, vi sono salti che il lettore è chiamato a percepire, a colmare: è a lui che pertiene il compito di interrogarsi e comprendere. Il fondo storico, la colonizzazione italiana cessata nel 1941 per la sconfitta ad opera dell’esercito inglese, poi, finito il conflitto mondiale, il ritorno degli Italiani nell’Amministrazione fiduciaria concessa dalle Nazioni Unite dal 1950 al 1960, sono eventi esplicitamente richiamati, essenziali nella vicenda. Vi sono due coprotagonisti, donne entrambe: Clara, certo un po’ la controfigura dell’autrice, pur inscritta nell’epoca della generazione a lei anteriore, è l’italiana che, partita bambina dalla Somalia alla volta della Penisola insieme con la sua famiglia con l’occupazione degli Inglesi, dopo che si è diplomata maestra decide di tornare in Somalia alla scuola italiana, ma desiderando coltivare e far esercitare agli alunni anche la lingua somala. L’altra protagonista è Ebla, somala, già nutrice di Clara: esse nella rinnovata permanenza in Somalia si ritrovano.

Molte altre sono le donne e molti altri sono i personaggi uomini: questi, anche di gran ruolo, perché in fondo restano presenti nelle attese delle donne, perfino in quelle di Ebla. I rari monologhi poetici che l’autrice offre a Ebla le concedono in realtà un ruolo particolare, assoluto. È la vigile guardia sul mondo degli umani, sulla natura, che si avverte nella voce autonoma, in prima persona, di Ebla. I monologhi scandiscono i tre momenti della composizione, ciascuna di otto brevi capitoli, così da aprirli e chiuderli in quattro intensi assolo. Sono parti in cui la poesia connaturata in Ebla compie il monitoraggio del suo esistere, del suo scegliere – che appare non affrettato, ma definitivo –, il suo proporsi nelle relazioni. I valori che sceglie, come l’autonomia, l’ascolto in sé dei sentimenti e delle attrazioni, la scienza intesa come osservazione attenta degli astri e del mondo, sono una diversità culturale rispetto agli altri personaggi, ma anche rispetto alla routine del Paese, in cui vige che la vita sia organizzata in clan e che le donne siano moneta di scambio per perpetuare le famiglie, disponendo la propria personalità nell’ombra senza storia dei ritagli residui. Le donne forti e propositive di questo romanzo avrebbero personalità e capacità di promuovere il cambiamento molto forti: eppure non sciolgono del tutto i problemi che risorgono nel vissuto individuale, poiché il sostegno alla vita profuso con il naturale legame che viene dal sangue in forma di latte ripropone cicli di gerarchie e di esaurimento di vita, dunque di dipendenza.

Goffredo Fofi, uno dei recensori ospitati nel sito dell’Editore del libro, sottolinea la validità della problematica focalizzata dai personaggi: qui si incontrano «due personaggi femminili tra i più vivi della nostra letteratura recente anche per il loro rapporto con la storia con la s maiuscola e con radici non meno forti delle loro ambizioni» (Goffredo Fofi, Su basi e convinzioni salde). Fofi osserva, e condivido, il vigore dei caratteri in personaggi che la passione civile rende interessanti, motivati, capaci di rendere anche il lettore testimone informato di eventi.

Ma queste fortuite presenze non suppliscono il riesame di fatti, su base archivistica o come testimonianze, di percorsi che si intrecciano, si bloccano, si sostituiscono con altre istanze, così da acquisire pubblicamente chiara prospettiva: così, in particolare, che si chiariscano le responsabilità collettive, processo necessario per mettere in campo oggi le azioni operative che scopriamo urgenti.

Dialoghi Mediterranei, n. 53, gennaio 2022

Riferimenti bibliografici

AA. VV., Africa, in Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, 10ª ed., a cura dell’Associazione 46° parallelo, Firenze, Terra Nuova Edizioni, 2021: 39-108

AA. VV., Glossario, in Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, cit.: 153

Ali Farah, Ubah Cristina, Le stazioni della luna, Roma, 66THAND2ND, 2021

Buccini, Goffredo, Equivoci europei, in «Corriere della sera», 28 novembre 2021

Flaiano, Ennio, Tempo di uccidere, Milano, Adelphi, 2020

Flaiano, Ennio, Aethiopia. Appunti per una canzonetta, in Flaiano, Ennio, Tempo di uccidere, cit.: 305-329

Lacarrière, Jacques, Introduction, in Fani-Maria Tsigakou, La Grèce retrouvée, Paris, Seghers, Éditions franç, 1984 (édition française ‒ da edizione inglese 1981): VII-XV

Longoni, Anna, Nota al testo, in Flaiano, Ennio, Tempo di uccidere, cit.: 281-304

Miano, Vincenzo, Nazione, in Dizionario filosofico, Torino, SEI, 1956: 430-431

Noury, Riccardo, Il diritto alla salute è morto nel 2021, in Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, cit.: 9

Sitografia

Clemente Annamaria, Ubah Cristina Ali Farah tra Calvino e Pavese, in «Dialoghi Mediterranei», n. 13, 1° maggio 2015, http://www.istitutoeuroarabo.it

Fofi, Goffredo Su basi e convinzioni salde,

https://www.66thand2nd.com/public/pdf_rass_stampa/alifarah_stazioni_internazionale_27ago21.pdf: 93

Sabatini, Gabriele, https://www.doppiozero.com/rubriche/5540/201704/ennio-flaiano-tempo-di-uccidere

https://www.66thand2nd.com/libri/413-le-stazioni-della-luna.asp

______________________________________________________________

Franca Bellucci, laureata in Lettere e in Storia, è dottore di ricerca in Filologia. Fra le pubblicazioni di ambito storico, si segnalano Donne e ceti fra romanticismo toscano e italiano (Pisa, 2008), nonché i numerosi articoli editi su riviste specializzate. Ha anche pubblicato raccolte di poesia: Bildungsroman. Professione insegnante (2002); Sodalizi. Axion to astikon. Due opere (2007); Libertà conferma estrema (2011).

______________________________________________________________