di Linda Armano

«Northwest Territories, north western Canada. Setting off from Kelowna, where I worked at the University of British Columbia for more than a year and driving northwards along Highway 97 in British Columbia, I pass through the region of Alberta and traverse vast expanses of the forest before joining Highway 7 to then cross the border into the Northwest Territories. One of the first towns I meet in the southeastern part of the region is Fort Smith, which in the Chipewyan language is called Thebacha, meaning “beside the rapids”. Indeed, there are numerous waterfalls along the Slave River here. Within this territory lies Wood Buffalo National Park, a natural park larger than Switzerland and famous for being the home of the wood buffalo after which it is named, a species of bison currently considered endangered. Driving further north from Fort Smith, I head deeper and deeper into a wilderness area. The streets are usually deserted and only occasionally do I meet a truck. Stopping to refuel, I notice the faces of the people here, many of whom are Indigenous. With their skin weathered by the wind, they express calm confidence, their serious gaze fixed on an imperceptible point ahead. What might they be seeing? These eyes and faces are steeped in the physical and atmospheric uniqueness of these places. My journey starts again. I drive on and reach my destination in that vast area of the Northwest Territories that extends beyond the so-called tree line, the edge beyond which no trees grow and the tundra unfolds. The hunting and fishing activities carried out by the Native communities here have gradually been extended to include other activities introduced from outside, firstly gold mining and, later, the extraction of diamonds. For many centuries, however, explorers, as well as the officers of the Royal Canadian Mounted Police, had considered this land completely sterile and unusable.

I finally reach Yellowknife, the capital of the Northwest Territories. I get out of my car and walk in search of the lake, the lake I had seen in so many books and websites, whose shores for centuries hosted only the traditional fishing activities of Indigenous peoples but have now become a tourist destination. I discover the lake at the end of the road: it appears suddenly as a bright idea. In that instant, I realise how my drive from the south of British Columbia to the far north of Canada, covering a total of 2088 km, might compare to a sound methodological path. During my period of fieldwork, this was to prove an absolute necessity». Yellowknife, September 15, 2019» [1].

Questo contributo prende le mosse da una più ampia ricerca etnografica multi-situata (Marcus 1995), iniziata nel settembre 2019 e conclusasi nell’agosto 2021 nei Northwest Territories e in due gioiellerie italiane rispettivamente a Milano e a Bologna, che vendono i diamanti estratti dalle due miniere canadesi. Il Canada, grazie alla certificazione sottoscritta dal Governo dei Northwest Territories, notifica i diamanti estratti nelle miniere della regione come “etici” (MacManus et al. 2020). In questo modo, è riuscito a costruirsi, sin dai primi anni Duemila, un’immagine internazionale come il Paese esportatore di diamanti estratti nell’assoluta legalità dato che, essendo una nazione libera da guerre civili, non esistono collegamenti tra industria estrattiva e conflitti (Armano, Joy 2021).

Questa rappresentazione è ulteriormente alimentata da un’opposizione narrativa tra “diamanti etici canadesi” e “diamanti insanguinati africani”. In generale, nel settore minerario, i diamanti sono stati bersaglio di accese polemiche da parte del giornalismo investigativo, di attivisti, di cineasti e di ricercatori che hanno denunciato vessazioni e hanno conferito una peculiare enfasi soprattutto al contesto estrattivo africano (D’Angelo 2019). Verso la fine degli anni Novanta, gli attivisti della Global Witness lanciarono la Fatal Transactions Campaign. Attraverso questa campagna vennero introdotti per la prima volta termini come “blood diamonds” e “conflict diamonds”, per esporre il problema del sovvenzionamento alle guerre civili in Sierra Leone e in Angola attraverso la vendita illegale delle pietre preziose e “terror diamonds” per parlare dei finanziamenti ad Al Qaeda e in generale al terrorismo internazionale. Limitare il commercio di diamanti africani non era l’unico scopo della Fatal Transactions Campaign. Il messaggio da trasmettere mirava anche a biasimare un sistema produttivo complice di questi commerci illegali e a promuovere la responsabilità dei consumatori nel boicottare tali prodotti per non essere classificati come persone che indirettamente concorrevano a sostenere la perpetuazione di violenza contro i civili residenti vicino alle zone minerarie di Paesi poveri pur con economie potenzialmente emergenti grazie allo sfruttamento delle risorse non rinnovabili (Nordstrom 2004).

Alla fine degli anni Novanta, nel momento in cui lo scandalo dei blood diamonds africani informò l’opinione pubblica (Cappellieri et al. 2020), grazie alle ricadute economiche positive dell’industria diamantifera nei Northwest Territories, il Canada offrì alle aziende del settore la possibilità di affermare l’esistenza di diamanti commercializzati nell’assoluta legalità (Hall 2013).

Partendo da queste premesse, lo scopo principale della mia ricerca complessiva era quello di ripercorrere le interpretazioni culturali che diversi soggetti appartenenti a categorie socioeconomiche e politiche differenti (come minatori, membri delle comunità indigene residenti nei Northwest Territories, staff di multinazionali minerarie, gioiellieri e consumatori) davano ai concetti di diamante etico canadese e, in generale, di eticità in relazione ai prodotti di lusso, all’interno dei due apici della filiera del diamante estratto in Canada che coincidono con il luogo di estrazione e con il contesto di vendita.

Se le analisi esistenti sui diamanti etici canadesi si concentrano soprattutto sui criteri decisionali dei consumatori nel momento di acquisto (Wang et al 2019; Longo et al. 2019) e sulla segmentazione dei clienti green ed etici (Bloemer et al 2009; Rettie et al. 2012), poco si sa del contesto estrattivo da cui provengono tali pietre. Questo contributo intende colmare la lacuna nella letteratura esistente e mettere in luce un aspetto poco indagato, focalizzando l’attenzione soprattutto sulla peculiare relazione simbolica che le popolazioni indigene intrattengono con il territorio all’interno del quale sono state aperte le miniere diamantifere nei Northwest Territories (Coulthard 2014).

Il mutamento sociale, economico e politico delle comunità indigene residenti nella regione canadese prodotto dalla colonizzazione si è storicamente determinato su particolari attività economiche di cui l’ultima, in ordine cronologico, è costituita dall’apertura delle miniere di diamanti. Da questa prospettiva, i Northwest Territories si configurano attualmente come un contesto in cui convivono due particolari concezioni di territorio e, di conseguenza, due forme di agency su di esso: da un lato il forare industrialmente e metodicamente il suolo fino alle profondità utili per l’estrazione mineraria; e dall’altro una cultura, quella delle First Nations (un termine usato per descrivere i popoli aborigeni del Canada che non sono né Métis né Inuit), portatrice da millenni di una forma di vita basata sulla caccia e sulla raccolta. In questo caso, la relazione con il territorio, risorsa fondamentale per i nativi, è completamente diversa (Hall 2013).

Per le comunità indigene tradizionali, lo spazio non si consuma, ma si attraversa e si gestisce. Per queste ultime il territorio è da alcuni secoli considerato un capitale e i diversi modi di utilizzarlo, di preservarlo o di disperderlo si sono costruiti storicamente secondo caratteristiche e fattori politico-economici e socioculturali molto specifici. Questi due modelli (quello introdotto dai colonizzatori e quello indigeno) di gestire il territorio, di percepirlo e di costruirlo socialmente entrarono palesemente in contrasto a partire dal XVIII secolo. Tutta la storia coloniale dei Northwest Territories si è tradotta, ed è consistita, in una mera intuizione: gestire lo spazio come un capitale (o una risorsa) significa gestire una forma di potere. Le modalità di controllo del suo uso, come di qualsiasi risorsa presente nel territorio, si sono rivelate decisive nel rendere questa regione uno spazio subordinato ed asservito (Coulthard 2014).

Questo contributo presenta temi di un’ampia attività di ricerca che connette l’esperienza vissuta nei Northwest Territories ad attività di indagine pregresse di altri ricercatori all’interno della regione. Articolato su un taglio storico-antropologico, abbraccia fenomeni collocabili in un ampio arco temporale. L’approccio di fondo è interpretativo e può essere definito di antropologia culturale dinamista (Ligi 2016) ovvero un’analisi antropologica che ritiene centrale lo studio dei fenomeni in mutamento e che in tutta evidenza concepisce le culture umane non come prodotti statici, uniformi e modellabili in astratto, ma come processi fluidi e conflittuali in continuo cambiamento nel tempo, che pertanto non possono essere compresi senza conferire all’analisi una profondità diacronica, ovvero una prospettiva storica.

Questo articolo è strutturato come segue: aprendo con una descrizione degli aspetti geografici geologici ed ambientali dei Northwest Territories, vengono presentate le comunità indigene della regione, la loro cosmologia e la particolare relazione che i nativi istituiscono con il territorio, con gli animali come anche con le attività di sussistenza e con le pratiche cerimoniali intese come tratti culturali strettamente interrelati tra di loro tanto da configurare un vero e proprio sistema integrato.

Il paesaggio nordico dei Northwest Territories: aspetti geografici, geologici ed ambientali

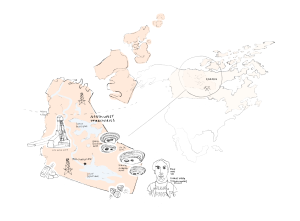

I Northwest Territories si trovano nella parte nordoccidentale del Canada e sono compresi tra gli Stati dello Yukon a ovest, del Nunavut a est e della British Columbia, dell’Alberta e del Saskatchewan a sud. Attualmente i Northwest Territories annettono, nei loro confini provinciali, tre regioni: l’arcipelago artico, la terraferma artica e l’area della Mackenzie Valley. Nell’arcipelago artico il ghiaccio è perenne e copre il mare per buona parte dell’anno limitando la navigazione. Nonostante la parte orientale dell’arcipelago sia leggermente più mite rispetto alla zona più settentrionale data la sua vicinanza alle acque aperte del Nord Atlantico, essa è caratterizzata dalla presenza di elevate precipitazioni rispetto ad altre parti dell’Artico. L’arcipelago inoltre, confrontandolo con altre aree dei Northwest Territories, ha estati più fresche con una media di 10° C a luglio (Coulthard 2014).

Dal punto di vista geologico il territorio dei Northwest Territories è composto da rocce antichissime, formatesi da diverse sezioni di crosta continentale stabile del cratone (ossia la parte antica della litosfera continentale), che vanno a costituire il Slave Craton (che si estende nei Northwest Territories e nel Nunavut), il Rae Craton (situato lungo la parte più settentrionale del Canada) e il Hearne Craton (che va a formare lo scudo canadese, ossia l’antico nucleo geologico del continente americano). Questi cratoni formano la roccia basale del Precambriano Archeano e del Proterozoico della regione e, in quanto tali, sono oggetto di approfondite ricerche per comprendere la composizione della crosta terrestre e le condizioni tettoniche sulla Terra primordiale.

I Northwest Territories sono anche caratterizzati da ricchi depositi di kimberlite da cui vengono estratti i diamanti. Dalla fine degli anni Novanta ad oggi sono stati scoperti circa 200 tubi kimberlitici, dodici dei quali producono pietre di alta qualità. Le kimberliti si intromettono nel basamento archeano del Slave Craton. Le rocce precambriane sono ricoperte da sedimenti glaciali quaternari. Le kimberliti delle miniere diamantifere attualmente aperte nei Northwest Territories hanno un’età compresa tra 45 e 75 milioni di anni e sono per lo più piccoli corpi simili a tubi conici che si estendono fino a circa 1000 m di profondità sotto la superficie del Lac de Gras (Hall 2115).

I Northwest Territories si restringono a nord verso la Mackenzie Valley, mentre si allargano a sud inoltrandosi nelle pianure continentali. A ovest la valle si erge bruscamente sull’aspra regione della Cordigliera coperta da vette di oltre 2.700 m. Essa è inoltre attraversata dal Mackenzie River e dai suoi affluenti la cui area di drenaggio totale (1,8 milioni di km2) e la lunghezza complessiva di tutti i corsi d’acqua rappresenta il bacino idrico più esteso del Canada. Solo la parte più settentrionale dell’area, definita dallo scarso drenaggio, rientra nella zona del permafrost (abbreviazione dall’inglese permanent frost, “gelo permanente”) caratterizzato anche dal muskeg. Quest’ultimo prende il nome dalla parola Cree maskek che significa “palude erbosa”. Il muskeg è identificato da un tipo di paesaggio settentrionale umido, con vegetazione e depositi di torba, materia organica vivente e parzialmente decomposta, costituita principalmente da muschi marroni in decomposizione, piante di sfagno ed altri resti di piante semiacquatiche.

L’alta valle del Mackenzie si trova all’interno della zona di transizione della foresta boreale, dove sono comuni abeti rossi e larici mentre la bassa Mackenzie Valley è all’interno dell’area boschiva boreale settentrionale riconoscibile per un gran numero di specie arboree tra cui la betulla bianca, il pino domestico, l’abete balsamico e il pioppo tremulo. Quando i paesaggi del muskeg rimangono intatti, immagazzinano il carbonio nella terra e gli impediscono di entrare nell’atmosfera come anidride carbonica e metano (Ligi 2016). Questi gas serra vengono rilasciati quando il muskeg viene drenato, disboscato, bruciato o degradato, sia a causa dell’attività umana sia per processi naturali. La torba dei Northwest Territories viene raccolta ed esportata in tutto il Canada e venduta come terreno da giardinaggio: commercio regolamentato da politiche federali provinciali e territoriali che controllano l’impatto ambientale. La torba viene anche utilizzata per ripulire le fuoriuscite di petrolio e per filtrare l’aria e le acque reflue. Le materie prime impiegate in alcuni prodotti chimici come le resine e le cere sono anch’esse derivate dalla torba, così come alcuni prodotti per la cura della pelle.

Questi antichi fenomeni geologici sono dunque la causa del caratteristico panorama morfologico attuale dei Northwest Territories. Dalle peculiarità geologiche e geografiche della regione, si evince una densità di popolazione assai bassa: circa 0,03 abitanti/km². In molte aree del territorio vi sono infatti meravigliose zone selvagge e immense distese di tundra scarsamente popolate con insediamenti costituiti da piccoli centri. Si noti che la definizione di zona o area “selvaggia” è comunemente utilizzata nei Paesi Nordici e ha il preciso significato di «area disabitata e in stato naturale, distante almeno 8 km da una strada o dalla ferrovia». Secondo tale definizione le maggiori aree selvagge del mondo sono localizzate in Canada, in Brasile, in Antartide, in Australia e in Asia centrale (Ligi 2003).

Estendendosi da nord a sud, i Northwest Territories sono attraversati da differenze climatiche. Nel nord i lunghi e gelidi inverni sono seguiti da brevi e fresche estati e, sebbene a sud regni un clima leggermente più mite, in nessuna località la temperatura media di febbraio viene a trovarsi sopra il punto di congelamento. I massicci dello Scudo Canadese ostacolano il passaggio dei venti oceanici più miti. L’aria è quindi costretta ad alzarsi di quota e a raffreddarsi, per sprigionare poi umidità sotto forma di pioggia o di neve. Così, nella bassa Mackenzie Valley, soprattutto nel periodo autunnale e durante i primi mesi dell’inverno, le precipitazioni raggiungono una media annua di oltre un metro. Quando i venti che soffiano da sudest superano le montagne, tornando ad abbassarsi nella Mackenzie Valley, ormai secchi dopo aver ceduto la loro umidità, danno luogo ad un clima di tipo continentale soggetto a notevoli escursioni termiche stagionali. Verso la fine di maggio infatti le temperature possono essere soggette a sbalzi considerevoli e raggiungere anche una media di circa 20°C.

I Northwest Territories rimangono comunque una regione fredda, con inverni che la ricoprono di neve e ghiaccio per quasi otto mesi all’anno e che fanno registrare, nel periodo più rigido fra gennaio e febbraio, temperature oscillanti tra i -30°C e i -40°C, con punte, soprattutto nelle zone di tundra, decisamente più basse. A Yellowknife, la capitale dei Northwest Territories, per esempio, l’inverno dura 225 giorni. La copertura nevosa può permanere da 7 a 8 mesi nelle zone a nord di Yellowknife. In questa stessa località inoltre la primavera non si avverte prima della metà di maggio e dura solo fino a metà di luglio, quando cioè comincia l’estate vera e propria, assai breve, della durata di 25/30 giorni.

Alle caratteristiche evoluzioni del clima nei Northwest Territories si accompagna un fenomeno ancora più insolito chiamato comunemente “sole di mezzanotte”. Esso è determinato dal fatto che il sole, durante l’estate e per un numero di giorni proporzionale alla latitudine, si mantiene al di sopra dell’orizzonte anche di notte. Essendo proporzionale alla latitudine, il periodo nel quale esso è visibile è prolungato quanto più ci si sposta verso nord. Il fenomeno contrario, cioè la “lunga notte”, accade invece in inverno, quando la notte prolunga la propria oscurità per un numero di giorni corrispondente al periodo estivo del sole di mezzanotte.

Questo fotoperiodo così caratteristico (insieme al fenomeno delle aurore boreali) ha un’influenza diretta sui cicli di vita dell’ecosistema e riveste una grande importanza culturale per tutte le comunità indigene della regione. Chi ha avuto la possibilità di vivere per un certo periodo nei Northwest Territories, sa bene che il forte vento può soffiare anche a 40-50 km orari a causa dei banchi di alta pressione accrescendo di molto la sensazione di freddo pungente, l’inevitabile compagno di viaggio delle brevi giornate invernali, e sollevando la neve in minuscoli aghi di ghiaccio (Armano 2022).

Il clima molto rigido presente nei Northwest Territories, la durata del giorno estremamente variabile, il basso angolo di incidenza dei raggi solari, con lunghi periodi di penombra e grandi differenze di esposizione, influiscono sul normale sviluppo della vegetazione e le impongono caratteristiche che possiamo considerare esclusive di queste regioni. Nel complesso, si possono distinguere due fasce vegetali differenti che corrispondono a quelle della foresta boreale di conifere (taiga), mista a boschi di latifoglie, in prevalenza betulle e salici (nelle zone tra i 300 e i 400 metri di altitudine) e quella della tundra.

La taiga (dal russo taigá, termine di origine turca) costituisce un anello piuttosto regolare esteso immediatamente a sud della tundra. Essa è composta prevalentemente da conifere sempre verdi alle quali si affiancano in modo discontinuo latifoglie e una modesta vegetazione arbustiva che forma un rado sottobosco. Un’altra formazione vegetale non meno importante che caratterizza il sottobosco e alcune zone più aperte della taiga è la brughiera. Il brugo è un arbusto di modeste dimensioni e di colore verde bruno. Le fioriture rosa-violacee della brughiera, sparse a perdita d’occhio nella silenziosa solitudine delle piatte elevazioni sabbiose, offrono sempre un suggestivo e malinconico spettacolo (Ligi 2003). Nel sottobosco della taiga dei Northwest Territories, spiccano anche molte varietà di muschi e di cespi di lichene dei caribou, che ravvivano di un colore argenteo lo sfondo nero dell’humus. È essenziale per gli indigeni conoscere la disposizione delle zone di brughiera, dato che negli spostamenti stagionali i caribou seguono il graduale scioglimento della neve, muovendosi in cerca di boschetti di betulle e corsi d’acqua in cui l’erba rinverdisce prima.

La tundra (dal finnico tunturi, cioè “altura senza alberi”) indica invece quell’area, estesa complessivamente per circa 13 milioni di km e che costituisce un decimo delle terre emerse, che separa il mare e il ghiaccio artico dalle foreste. Nei Northwest Territories la tundra identifica le Barren Lands, una vasta area di circa 1.280.000 km² che copre il 10% della superficie totale del Canada. D’estate la tundra nelle Barren Lands, con i suoi toni rossicci, è assolutamente suggestiva, nonostante sia difficile attraversarla a causa dell’acqua superficiale. La connotazione essenziale di quest’area è il permafrost. A differenza degli altri deserti, nelle Barren Lands la tundra mantiene la sua acqua sia perché l’aria fredda non assorbe facilmente il vapore acqueo, sia perché il sottosuolo permanentemente gelato ostacola il normale drenaggio. Il permafrost, liberando ogni anno gradualmente le sue antiche riserve di ghiaccio con il disgelo superficiale, costituisce la più importante sorgente di acqua della tundra. Questa umidità è più che sufficiente per il sottile mantello di vegetazione che alligna in superficie, formato da muschi, licheni, ranuncoli, genziane, erbe cespitose, sfagni, piante di palude, ma talvolta anche da betulle e pini nani, papaveri artici e driadi basse (Ligi 2016).

La più importante forma di vegetazione nelle Barren Lands è il lichene dei caribou, assai ramificato, che può crescere fino a 15 cm. Il lichene è composto dall’associazione di due piante simbiotiche che sono un fungo e un’alga verde o azzurra. Il fungo si àncora alla roccia e produce una massa di tessuto spugnoso che trattiene grandi quantità d’acqua. L’alga vive protetta da questo riparo ricco di umidità e provvede con la fotosintesi agli alimenti che condivide con il fungo. Esistono numerose specie di licheni presenti sia nel sottobosco della taiga che nel sottobosco della tundra. Gran parte di queste piante costituisce l’alimento fondamentale per i caribou durante tutto l’anno.

Le popolazioni indigene dei Northwest Territories

I Northwest Territories sono – come è noto – storicamente abitati da determinate popolazioni indigene. A settentrione sono presenti gli Inuit e, nella parte più meridionale dove attualmente sorgono le miniere diamantifere, risiedono numerose nazioni Dene. In quest’ultima area vivono tre gruppi, che appartengono alla famiglia linguistica Athabascan, stanziati in tre aree specifiche del territorio. Soprattutto in passato, questi gruppi si distinguevano leggermente tra di loro per alcune variazioni della lingua parlata e per alcune cerimonialità tradizionali. Nello specifico, questi tre gruppi comprendono i Chipewyans (da cui discendono due ulteriori piccoli nuclei chiamati, dai primi europei giunti nella regione, Caribou Eaters e Northern Indians o Mountaineers), i Dene (che tradotto significa “persone”; essi sono definiti anche Red Knives, Yellowknife oppure Copper Indians) e i Tłı̨ chǫ (detti anche Thlingchadinne termine solitamente tradotto in “Dog-Flank People” e quindi denominati da coloni europei Dogribs) (Armano 2022).

I Chipewyans appartengono precisamente al gruppo linguistico Athabascan settentrionale (Hearne 1795). Samuel Hearne, esploratore e commerciante assunto dalla Hudson’s Bay Company, fu il primo europeo che entrò in contatto con questo gruppo nativo e, tra il 1769 e il 1772, assunse alcuni membri della comunità Chipewyans come guide esperte per esplorare i territori settentrionali canadesi. All’epoca dei primi contatti con i commercianti di pellicce europei, i Chipewyans condividevano alcune aree del loro territorio con i Dene. Inoltre, dalle note di Hearne (1795), si viene a sapere che, alla fine del XVIII secolo, questo gruppo nativo estraeva e lavorava il rame per la costruzione di contenitori che scambiava con gli europei. Grazie agli scritti dell’esploratore si scopre che, all’epoca del suo incontro con la comunità indigena, i Chipewyans stavano combattendo con i Esquimeaux nel territorio di questi ultimi. Questo dato fa quindi presumere che essi si estendessero all’interno di un’area molto vasta che andava dalle Barren Lands settentrionali fino a sud nella regione che comprende l’attuale Yellowknife, la quale era abitata anche dai Dene. Hearne scrisse che i Chipewyans confinavano ad ovest con i Beaver Indians, che costituivano un gruppo nativo numericamente più piccolo, e a nord est con i Tłı̨ chǫ. I Chipewyans, come gli altri gruppi indigeni, basavano la loro sussistenza cacciando i caribou che seguivano, nei loro spostamenti, fino alla sponda settentrionale del Great Slave Lake (Hall 2015).

Con lo sviluppo degli avamposti commerciali, due piccoli gruppi di Chipewyans cominciarono a frequentare gli europei per commerciare pellicce di castoro. Un gruppo, di circa ottanta famiglie che venne chiamato dai commercianti europei con l’appellativo di Northern Indians o Mountaineers (Hearne 1795), si stanziò sugli altopiani tra la foresta boreale e il Lake Athabasca. Alcuni elders raccontano che, alla fine del XVIII secolo, questo gruppo si incrociò con alcuni membri della comunità Lutsel K’e che, provenienti dall’attuale Saskatchewan, si insediò, alla fine del XVIII secolo, attorno al Lake Athabasca (NWT Archives, Dené National). I cosiddetti Caribou Eaters occuparono invece le Barren Lands dove, più che commerciare pellicce, guidavano gli europei nelle esplorazioni sul territorio procurando loro anche del cibo. Per tale motivo vennero chiamati Caribou Eaters (Gordon 1996).

I Dene vennero invece definiti dai commercianti con l’appellativo di Copper Indians o Red Knives e in seguito Yellowknife. In un documento della Hudson’s Bay Company conservato presso l’archivio The Prince of Wales Northern Heritage Centre viene riportato quanto segue:

«The Party embarked and were soon brought to the Entrance of a River which has received from the Traders the appellation of Yellow Knife after the Copper Indians whom they usually term Yellow or Red Knives. The Indians name it Beg hoo huley dezzé or Toothless Fish River» (NWT Archives – Hudson’s Bay Company).

I Dene erano stanziati, come lo sono ancora oggi, sulla sponda settentrionale del Great Slave Lake, nonostante alcune fonti d’archivio documentano una loro estensione, almeno fino alla metà del 1800, nell’area compresa tra il Great Slave Lake e il Lake Athabasca e tra Great Slave Lake e l’avamposto commerciale di Fort Resolution. Il nome dato loro dagli europei era legato al fatto che essi sapevano estrarre e lavorare il rame. Alcuni documenti etnografici conservati in archivio e scritti dall’antropologo Peter Fidler tra il 1930 e il 1934, riportano che i primi esploratori europei, giunti nella regione alla fine del Settecento, affermavano anche che il fiume Taltson o Tall chu dezza significasse, in lingua Dene, “coltello rosso”. Da qui pertanto il nome dato dai commercianti al gruppo indigeno. Altre fonti riportano però che l’appellativo a loro dato richiamava anche il fiume Yellowknife situato tra la sponda nord del Great Slave Lake e Yellowknife Bay, area in cui erano presenti i Dene. In questa zona, a seguito dell’apertura di nuove rotte commerciali alla fine del XVIII secolo, giunse da nord il gruppo nativo dei Detah-N’dilo che, dopo essersi stabilito nella Yellowknife Bay, venne assorbito dai Dene.

Hearne (1795) scrisse nelle sue note che, durante l’esplorazione nella zona a nord del Great Slave Lake compiuta tra il 1769 e il 1772, avvistò alcuni Dene cacciare caribou lungo il Coppermine River nelle Barren Lands. In tale occasione Hearne descrisse anche un massacro degli Esquimeaux che tentarono di contrastare i Dene e i Caribou Eaters i quali si spinsero a nord per cacciare. Hearne scrisse inoltre che i Dene, nei primi anni dell’Ottocento, erano noti agli europei per i loro saccheggi negli avamposti commerciali (NWT Archives – Hudson’s Bay Company). In una di queste occasioni erano presenti anche i Tłı̨ chǫ i quali instaurarono un feroce combattimento conto i Dene:

«A war has ensued between the two tribes, for the sake of the few remnants of iron-work which was left among them; and the Dogribbed Indians were so numerous, and so successful, as to destroy almost the whole race of the Copper Indians» (NWT Archives – Hudson’s Bay Company, Hearne).

Tale massacro è riportato anche in un altro documento datato 1820. Qui viene anche menzionato il nome di Akaitcho, un capo Dene che, assieme alla sua banda, commerciò regolarmente pellicce presso l’avamposto di Fort Resolution e che guidò le perlustrazioni degli esploratori europei a nord di Great Slave Lake dalla fine del XVIII secolo alla prima metà del XIX secolo (NWT Archives – Hudson’s Bay Company). In un documento datato 1824, è riportato che Akaitcho, incontrando alcuni commercianti a Fort Resolution, dichiarò che non sarebbe tornato sulle sponde settentrionali del Great Slave Lake fino a quando non si fosse ripreso dal dolore per la perdita dei suoi uomini:

«For his part, he could not think of returning to the country where so many of his Relatives were so murdered, and would remain with the Chipewyans until the time would efface the grief and anguish with which his bosom is inflicted on account of the untimely death of his Relations» (NWT Archives – Hudson’s Bay Company, Hearne).

Questo attacco, guidato da Long Legs, il capo dei Tłı̨ chǫ, sembra essere stato una risposta alle continue offensive di Akaitcho nei confronti di questi ultimi. In quel periodo, i Tłı̨ chǫ approfittarono per estendersi nell’area attorno a Yellowknife Bay, al confine occidentale del territorio Dene. Le antropologhe June Helm e Beryl Gillespie (1981) annotarono a tal proposito che, da quel momento in poi, Dene e Tłı̨ chǫ iniziarono a condividere porzioni di uno stesso territorio. Ciononostante, molti elders raccontano che dopo lo scontro tra i Tłı̨ chǫ e i Dene, Edzo (un altro capo Tłı̨ chǫ) incontrò Akaitcho assieme ad alcuni membri della sua banda e, con il potere della medicina (la quale, secondo le popolazioni dei NWT, è un potere spirituale posseduto da particolari persone ed ottenuto grazie all’aiuto di esseri animali soprannaturali) e grazie alla forza oratoria, portò la pace tra questi due gruppi. Nonostante i Tłı̨ chǫ si estesero nel XIX secolo fino a Yellowknife Bay, essi vivevano però da secoli nella fascia di terra che separa Great Slave Lake da Great Bear Lake. Essi vennero chiamati Dogrib dagli europei, termine che traduce in inglese la parola Tłı̨ chǫ che significa, in lingua cree, “fianco di cane” in riferimento ad una leggenda sulla creazione di questo gruppo (Armano 2022).

Questo attacco, guidato da Long Legs, il capo dei Tłı̨ chǫ, sembra essere stato una risposta alle continue offensive di Akaitcho nei confronti di questi ultimi. In quel periodo, i Tłı̨ chǫ approfittarono per estendersi nell’area attorno a Yellowknife Bay, al confine occidentale del territorio Dene. Le antropologhe June Helm e Beryl Gillespie (1981) annotarono a tal proposito che, da quel momento in poi, Dene e Tłı̨ chǫ iniziarono a condividere porzioni di uno stesso territorio. Ciononostante, molti elders raccontano che dopo lo scontro tra i Tłı̨ chǫ e i Dene, Edzo (un altro capo Tłı̨ chǫ) incontrò Akaitcho assieme ad alcuni membri della sua banda e, con il potere della medicina (la quale, secondo le popolazioni dei NWT, è un potere spirituale posseduto da particolari persone ed ottenuto grazie all’aiuto di esseri animali soprannaturali) e grazie alla forza oratoria, portò la pace tra questi due gruppi. Nonostante i Tłı̨ chǫ si estesero nel XIX secolo fino a Yellowknife Bay, essi vivevano però da secoli nella fascia di terra che separa Great Slave Lake da Great Bear Lake. Essi vennero chiamati Dogrib dagli europei, termine che traduce in inglese la parola Tłı̨ chǫ che significa, in lingua cree, “fianco di cane” in riferimento ad una leggenda sulla creazione di questo gruppo (Armano 2022).

Oltre ai tre gruppi indigeni descritti, sono presenti, nei Northwest Territories, anche gli Slave Indians (in lingua indigena Deh Gah Got’ine o Deh Cho), una piccola comunità che vive tutt’oggi nell’estremità occidentale del Great Slave Lake. In particolare, il loro territorio si estende dalla foce del Mackenzie River fino a Hay River, vicino al confine con la regione dell’Alberta (Helm, Gillespie 1981). Ai limiti nordoccidentali della foresta boreale vivono inoltre i Gwich’in (o Dinjii Zhuh) a nord dei quali risiedono solo gli Inuit. Originariamente, questo gruppo si estendeva fino all’attuale Alaska, attraversando lo Yukon e raggiungendo la valle del Mackenzie. Attualmente, questa popolazione conta circa 3440 persone distribuite nelle località di Fort McPherson, Tsiigehtchic, Aklavik e Inuvik. Oggi comunque molte famiglie mantengono la tradizione di costruire campi estivi per la caccia e la pesca a ridosso del delta del Mackenzie River, a est di Anderson River e a ovest delle montagne Richardson (NWT Archives – Gwich’in).

Oltre a questi gruppi minori ne esistono altri ulteriormente più piccoli che comprendono: i Dettah (che significa “punto bruciato”), i Ndilo (ossia “fine dell’isola”) e i K’ashot’ine (o Hareskin). Tranne gli Slave Indians, tutte le comunità descritte appartengono al gruppo linguistico-culturale Athapaskan settentrionale. In generale, la famiglia linguistica Athapaskan, composta da 38 lingue aborigene, rappresenta uno dei più grandi ceppi linguistici indiani nordamericani. Come accade frequentemente i parlanti delle lingue Athapaskan nominano il proprio gruppo con termini il cui significato si riferisce a “persona” oppure ad “essere umano”. La famiglia linguistica Athapaskan è un ramo del sottogruppo Athabaskan-Eyak della lingua Na-Dené, ossia un raggruppamento di tre lingue indigene nordamericane che comprendono, oltre all’Athapaskan, anche le lingue Haida e Tlingit le quali includono a loro volta 22 varianti sotto linguistiche di cui 20 appartengono alla lingua Athapaskan. Queste ultime lingue sono parlate, oltre che Northwest Territories, anche nello Yukon, in Alaska, nell’Orengon sudoccidentale e in California settentrionale, nel New Mexico e in Arizona.

Attualmente le comunità si riconoscono sia come appartenenti a strutture politiche (es. Lutsel K’e Dènè First Nation, Deninu K’ue First Nation ecc.), sia come gruppi locali costituiti da piccoli insediamenti di famiglie all’interno di una specifica area, sia come membri di gruppi di lavoro formati da persone della stessa famiglia o da amici che si uniscono per svolgere le attività tradizionali. Nel corso del tempo comunque, questi gruppi si sono relazionati tra loro svariate volte e in vari modi. Ancora oggi però l’educazione e il sostentamento dei bambini non dipendono da un’unica famiglia, ma soprattutto dalle famiglie estese di entrambi i genitori. Qualora la madre o il padre appartengano a due comunità indigene diverse, il clan di entrambi i genitori provvede comunque all’educazione del bambino. La crescita dei figli è tutt’oggi formalizzata attraverso specifici riti di passaggio tramite i quali i ragazzi acquisiscono la conoscenza nativa. Per gli indigeni, i figli sono considerati doni del Creatore e allevarli è una sacra responsabilità.

Cosmologia indigena

Sulla base della definizione fornita dal Canadian Institute of Health Research, the Natural Sciences and Humanities Research Council of Canada, la Costituzione canadese ha classificato nel seguente modo la cosmologia tradizionale indigena:

«The cosmology held by First Nations, Inuit and Metis peoples, and the Aboriginal peoples of Canada. Cosmology related to the traditional knowledge is specific to place, usually transmitted orally, and rooted in the experience of multiple generations. It is determined by an Aboriginal community’s land, environment, region, culture, and language. Traditional knowledge is usually described by Aboriginal peoples as holistic, involving body, mind, feelings, and spirit» (Bell, Shier 2011: 36).

Si tratta certamente di una definizione introdotta dall’esterno, la quale non riesce a cogliere il profondo nesso tra la cosmologia indigena e il territorio in cui vivono le popolazioni native. I tratti dell’ambiente naturale (come per esempio la conformazione del territorio, il rumore del ghiaccio ecc.) e i fattori climatici (il freddo, i colori dell’aurora boreale e così via), che per effetto della latitudine circumpolare si manifestano con inconsueta intensità, vengono costantemente sottoposti ad un’operazione di plasmazione simbolica che risulta essenziale per il coordinamento delle attività di sussistenza dei nativi (Ligi 2002). Lo studio dell’ambiente, dal punto di vista indigeno, non è quindi riconducibile ad una serie di fattori ecosistemici isolati e indipendenti dall’azione umana, ma deve essere interpretato come un prodotto storico, ovvero come il risultato dell’interazione fra un insieme di elementi fisici e un tessuto di valori simbolici e culturali, di percezioni e di narrazioni senza la cui analisi l’estremo ambiente del nord rimarrebbe del tutto incomprensibile. Il problema di ricerca che qui si pone è quindi quello di cogliere le dinamiche con le quali le comunità indigene dei Northwest Territories costruiscono il senso dei luoghi nel proprio contesto insediativo.

L’idea che le popolazioni indigene hanno di loro stesse è quella di considerarsi immerse in uno spazio antropico costruito da relazioni sociali, vicende storiche, conoscenza accumulata nei secoli, pratiche cerimoniali, attività di sussistenza e condizionamenti naturali. In altre parole, essi hanno istituito da secoli un profondo legame affettivo, simbolico, economico con l’ambiente naturale e hanno sviluppato sofisticate forme di sapere ecologico nativo, basate su percezioni sensoriali, espressioni linguistiche e codici culturali. La profonda relazione che i nativi stabiliscono con la terra coinvolge pertanto anche la sfera della salute e del benessere generale della persona. Per spiegare questa complessa interrelazione, in cui la protezione dell’ecosistema è profondamente correlata anche alla salute delle persone, i gruppi indigeni dei Northwest Territories usano il termine mino-pimatisiwin. Così che il rapporto uomo-ambiente può configurarsi come una forma complessa e dinamica di reciprocità, ossia una relazione di interdipendenza che coinvolge, nello stesso tempo, la sfera materiale e quella simbolica (ideativa, sensoriale) dell’attività e dell’esistenza umana (Armano 2022).

Sulla base delle fonti storiche e della tradizione orale esiste un buon margine di sicurezza nell’identificare e localizzare concretamente, all’interno del territorio nativo, specifici luoghi considerati sacri, eletti tali in quanto, in passato, furono compiute particolari gesta dagli antenati. Il benessere degli indigeni dipende dall’accesso a tali luoghi. All’interno di questa prospettiva, si dischiude una metafora attiva del prendersi cura contemporaneamente del territorio e della vita umana. Suggerisce a tal proposito Mimmo Pesare:

«Tra i concetti di abitare e di cura si frappone automaticamente il termine medio di luogo. Se infatti l’abitare è interpretabile come l’azione antropologica fondamentale dell’uomo (…), la cura sarà ricostruita come modalità e categoria attraverso cui l’abitare si esplica, i luoghi (antitesi degli spazi) sono evidentemente il complemento oggetto della proposizione che l’abitare coniuga e la cura declina. Lasciando sullo sfondo la metafora attiva dell’umanità (il tema, appunto, dell’abitare), come background working, il rapporto tra luoghi e cura apre un itinerario di riflessione che è inscritto tutto nel discorso sulla sicurezza dei luoghi e sulla loro capacità di produrre Geborgenheit (sicurezza, ma letteralmente, appaesamento). La condizione di questo senso di sicurezza e di fiducia emozionale che il passaggio degli spazi ai luoghi produce, ha però come condizione di verificabilità, appunto, la categoria filosofico-pedagogica di Sorge, l’aver-cura dei luoghi stessi» (Pesare, 2006: 85-86).

Riallacciandomi al discorso di Pesare, quando gli indigeni dei Northwest Territories descrivono il benessere complessivo risultante dalla frequentazione dei territori nativi e in particolar modo di determinati siti considerati sacri, fanno ricorso ad un peculiare sentimento di sicurezza espresso nel termine mino-pimatisiwin. Quest’ultimo viene quindi utilizzato per descrivere una presa in carico della persona che viene assistita collettivamente affinché si riconnetta sia alla terra sia alla storia culturale della comunità nel periodo di pre-contatto con gli europei. In questo modo i luoghi non costituiscono un semplice setting fisico per l’interazione sociale. Essi esercitano piuttosto una sorta di potere sulle persone che lo abitano.

Il sentimento che relaziona la persona al proprio territorio è comune a tutte le comunità indigene canadesi. Questo legame con la terra fu però messo in serio pericolo nel corso degli ultimi secoli a causa soprattutto di pratiche coloniali espresse in varie forme di assimilazione politico-culturale, tra cui le Residential School le quali hanno causato ricadute sociali su almeno quattro generazioni di indigeni. Nello specifico, le Residential School, basate sulla nozione della superiorità razziale dei colonizzatori, erano un sistema formato da una rete di collegi istituita nel 1876 rivolta ai nativi del Canada (Inuit, First Nations, Metis) allo scopo di “civilizzarli”. Separando i bambini dalle loro famiglie verso l’età di quattro anni, si impediva la trasmissione della cultura e della lingua native. Ai bambini veniva infatti proibito di parlare qualsiasi lingua aborigena e di esprimere pratiche di sussistenza e rituali tradizionali. Queste scuole, amministrate da diverse organizzazioni religiose (Chiesa cattolica canadese, Chiesa anglicana canadese e Chiesa unita del Canada), vennero fondate, dopo l’approvazione dell’Indian Act del 1876, dall’ente governativo canadese Indigenous and Northern Affairs Canada. Le Residential School, rispetto alle altre scuole del Canada, erano sotto finanziate e un personale poco qualificato sovrintendeva di solito le funzioni didattiche ed amministrative. Inoltre, il tempo dedicato all’insegnamento era sostanzialmente inferiore rispetto alle altre scuole destinate ai bambini non indigeni. Ai ragazzi aborigeni non veniva data alcuna istruzione scolastica, ad esclusione di quella religiosa. In alcuni casi era fornita loro una formazione professionale per indirizzarli, come manovali, in vari settori industriali (https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/the_residential_school_system/).

Il concetto nativo di mino-pimatisiwin è pertanto oggi fondamentale per ripristinare l’equilibrio della persona indigena sulla base dei valori culturali nativi. La consuetudine maggiormente usata quando viene messo in pratica il mino-pimatisiwin è trascorrere del tempo nei luoghi sacri in cui i nativi possono esperire il legame ancestrale con la terra. Questo aspetto, dichiarano gli indigeni, ha effetti benefici sull’autostima della persona la quale è in grado di ritrovare un senso di sicurezza derivante dall’appartenenza alla sua comunità.

Il concetto nativo di mino-pimatisiwin è pertanto oggi fondamentale per ripristinare l’equilibrio della persona indigena sulla base dei valori culturali nativi. La consuetudine maggiormente usata quando viene messo in pratica il mino-pimatisiwin è trascorrere del tempo nei luoghi sacri in cui i nativi possono esperire il legame ancestrale con la terra. Questo aspetto, dichiarano gli indigeni, ha effetti benefici sull’autostima della persona la quale è in grado di ritrovare un senso di sicurezza derivante dall’appartenenza alla sua comunità.

Uno dei molteplici significati del termine mino-pimatisiwin può essere tradotto con un concetto simile a “vivere una bella vita”. Esprime uno stato di armonia, di benessere generale basato su forti relazioni comunitarie e sull’identità culturale ottenuta grazie al legame fondante con il territorio. Il concetto mino-pimatisiwin è quindi più comprensivo rispetto al concetto biomedico di salute inteso come assenza di malattia. Alcuni autori parlano a tal proposito di “paesaggi terapeutici” (Wilson 2003) per spiegare il ruolo dei paesaggi nel plasmare la salute. Da quando Wilbert Gesler introdusse, nel 1992, tale concetto in Therapeutic landscapes: Medical issues in light of the new cultural geography, molti studiosi lo hanno applicato per comprendere le interconnessioni tra luogo, identità e salute. Il risultato teorico più importante determinato dall’utilizzo di questo concetto, fu l’esplorazione dei benefici curativi associati agli aspetti simbolici e materiali dei luoghi (Wilson 2003). Tuttavia, bisogna riconoscere che il concetto di paesaggio terapeutico è un costrutto teorico occidentale che, nonostante aiuti a comprendere le dimensioni culturalmente specifiche dei legami tra salute e luogo, non riesce però a cogliere appieno l’influenza sacrale del sito sulla salute della persona (Gesler 1992).

Nel caso delle comunità indigene dei Northwest Territories, per comprendere davvero il legame tra la terra (detta Shkagamik-Kwe), la costruzione culturale dell’individuo e dell’identità comunitaria, è necessario esplorare da vicino la concezione di salute spiegata attraverso mino-pimatisiwin. Questo concetto nelle culture indigene della regione è nozione complessa che viene a sua volta spiegata attraverso la particolare concezione di ruota della medicina la quale è suddivisa in quattro sezioni in corrispondenza delle quattro direzioni: Giiwednong (Nord), Waabnong (Sud), Zhaawnong (Sud) e Epngishmok (Ovest) (Armano 2022).

Secondo i nativi, tutti e quattro gli elementi della vita (fisico, emotivo, mentale e spirituale) sono rappresentati nelle quattro direzioni della ruota di medicina (Irlbacher-Fox 2010). Questi quattro elementi sono relazionati in modo estremamente intricato e interagiscono tra loro al fine di costruire una persona forte e sana. L’equilibrio tra i quattro componenti della ruota della medicina si estende oltre il contesto individuale ed ingloba la vita dell’intera comunità che si esplica, anche in senso diacronico, pure attraverso le relazioni con gli antenati e con gli esseri spirituali che permeano specifici luoghi. Gli indigeni affermano che, al fine di formare un individuo sano, è necessario che egli compia un viaggio allontanandosi momentaneamente, sia spazialmente che spiritualmente, dalla comunità. Durante questo viaggio, la persona esplora tutte le dimensioni della ruota della medicina mino-pimatisiwin (Kulchyski 2005). Sostengono che la terra, grazie alla sua capacità di mantenere in vita tutti e quattro gli elementi della ruota della medicina, garantisce alle persone una buona salute. In altre parole, l’utilizzo di ciò che la terra offre alle persone consente a queste ultime di mantenere l’equilibrio necessario per il proprio benessere. Per questo motivo, anche le attività di sussistenza tradizionali vengono inserite all’interno della ruota di medicina mino-pimatisiwin, la quale modella le buone relazioni sociali che a loro volta nutrono uno stato di benessere individuale (Armano 2022).

In generale, il rapporto con la terra è stato una componente importante della vita di tutte le culture dei popoli nativi canadesi. Prima del contatto europeo, la maggior parte dei gruppi indigeni potevano essere descritti come culture la cui sussistenza dipendeva direttamente dal territorio. Oggi, molti indigeni non vivono più a stretto contatto con la terra come un tempo, nonostante affermino ancora l’importanza della terra per il mantenimento della loro cultura. Un aspetto comune a tutti i popoli aborigeni canadesi è la concezione che la terra modelli tutte le sfere della vita: dalla spiritualità alla sopravvivenza materiale, al benessere emotivo e fisico, all’armonia sociale (Mercredi, Turpel 1993).

La visione del mondo delle comunità indigene dei Northwest Territories implica anche l’esistenza di esseri soprannaturali. Le leggende di fondazione di tutte le comunità aborigene della regione raccontano infatti di un tempo mitico in cui uomini, animali o esseri soprannaturali potevano reciprocamente cambiare forma mutandosi gli uni negli altri e unirsi in matrimoni (Andrews 2004). La convinzione che la terra sia impregnata di spiriti, implica inoltre il fatto che lo stare all’interno di determinati siti conservi la salute mentale e fisica proprio grazie alla presenza di tali entità. Il concetto di mino-pimatisiwin spiega infatti come tutte le cose esistenti siano abitate da spiriti. Molte persone intervistate affermano di comunicare con gli spiriti delle rocce e degli alberi soprattutto in momenti di difficoltà (Hall 2013).

L’adorazione non è, in questi casi, verso gli alberi o le pietre in sé stessi, ma è verso qualcosa di diverso che tali elementi incorporano ed esprimono. Questo aspetto mostra quanto gli elementi naturali siano complessi e polisemici. Tuttavia, la roccia o l’albero mantengono sempre una cristallizzazione semantica. Ciò significa che è l’elemento naturale in sé stesso che si considera sacro, talvolta è il luogo sacro indicato, per esempio, da una roccia in cui si manifesta un’entità spirituale, talvolta o contemporaneamente è l’entità spirituale che abita all’interno della roccia. Per la coscienza religiosa del nativo, la durezza, la ruvidità e la permanenza della materia sono una ierofania.

Non v’è nulla di più immediato e di più autonomo nella pienezza della sua forza e non v’è nulla di più nobile e di più terrificante della roccia maestosa, del blocco di granito audacemente eretto. La manifestazione pietrifica del sacro: «il sasso anzitutto è. Rimane sempre sé stesso e perdura; cosa più importante di tutte, colpisce» (Eliade 1996: 222). Prima di urtare una roccia o un albero col corpo, le pietre colpiscono lo sguardo. Esse rivelano qualcosa che trascende la precarietà della condizione umana, rappresentano un modo di essere assoluto. Per Mircea Eliade, la resistenza di una roccia: «la sua inerzia, le sue proporzioni, come i suoi strani contorni non sono umani: attestano una presenza che abbaglia, atterrisce e minaccia. Nella sua grandezza e nella sua durezza, nella sua forma o nel suo colore, l’uomo incontra una realtà e una forza appartenenti ad un mondo diverso» (Eliade 1996: 223). Non si tratta ovviamente di uno spirito pietrificato, al contrario: come mi spiegarono gli indigeni intervistati, una roccia è una rappresentazione concreta di un’abitazione simbolica di uno spirito.

Non v’è nulla di più immediato e di più autonomo nella pienezza della sua forza e non v’è nulla di più nobile e di più terrificante della roccia maestosa, del blocco di granito audacemente eretto. La manifestazione pietrifica del sacro: «il sasso anzitutto è. Rimane sempre sé stesso e perdura; cosa più importante di tutte, colpisce» (Eliade 1996: 222). Prima di urtare una roccia o un albero col corpo, le pietre colpiscono lo sguardo. Esse rivelano qualcosa che trascende la precarietà della condizione umana, rappresentano un modo di essere assoluto. Per Mircea Eliade, la resistenza di una roccia: «la sua inerzia, le sue proporzioni, come i suoi strani contorni non sono umani: attestano una presenza che abbaglia, atterrisce e minaccia. Nella sua grandezza e nella sua durezza, nella sua forma o nel suo colore, l’uomo incontra una realtà e una forza appartenenti ad un mondo diverso» (Eliade 1996: 223). Non si tratta ovviamente di uno spirito pietrificato, al contrario: come mi spiegarono gli indigeni intervistati, una roccia è una rappresentazione concreta di un’abitazione simbolica di uno spirito.

In generale, questa sacralità è estendibile gradualmente anche al luogo culturale intorno ad una roccia o ad un albero (o a qualsiasi altra forma naturale). In questi casi si parla, in antropologia, di mana, termine tecnico che da oltre un secolo indica il potere di fare cose straordinarie, stupefacenti, estreme, o di apparire in forma straordinaria. Il mana lo possono avere i luoghi e le cose, lo hanno le entità sovraumane e può essere acquisito dagli esseri umani. Ad esempio, è diffusa la credenza tradizionale che determinati antenati (come sciamani o chief coraggiosi) alla loro morte si trasformassero in rocce o in montagne sacre. Secondo la complessa rete di ambivalenze di questa cosmologia, un elemento naturale, così come il cibo cacciato e raccolto nel territorio, acquisisce, e non semplicemente rappresenta, un potere sacrale che demarca contemporaneamente di sacralità un intero luogo. Per tale motivo, gli indigeni intervistati mi spiegarono che anche partecipare a determinate attività tradizionali come conservare il tabacco, cacciare, raccogliere erbe mediche o bacche, fa sentire bene le persone. Essi mi raccontarono che cacciare e mangiare carne di caribou ripristina o mantiene la salute in quanto gli animali sono parte integrante del territorio (Armano 2022).

L’esperienza del rapporto tra terra e salute è decisamente più complessa di come la si possa descrivere. Innanzitutto in questo rapporto rientra l’intera cosmologia nativa la quale, riferiscono gli elders, è “scritta nella terra”. Per di più, uomini e donne si legano in modi differenti alla terra soprattutto per il diverso ruolo da loro assunto come cacciatori e raccoglitrici (Mercredi, Turpel 1993). Inoltre, anche se gli studi finora effettuati hanno sottolineato gli agenti terapeutici positivi determinati dai cosiddetti paesaggi terapeutici, alcune informazioni emerse durante le interviste hanno fatto ipotizzare pure aspetti che suggeriscono rapporti negativi con il territorio i quali possono peggiorare lo stato di salute di una persona. È il caso per esempio delle narrazioni incentrate sull’aurora boreale. Si tramanda infatti la buona regola di non fischiare quando, trovandosi all’interno di determinati siti sacri, appare l’aurora boreale. Tale comportamento scatenerebbe l’ira degli antenati che colpirebbero i corpi delle persone facendoli ammalare e addirittura morire.

Nella cosmologia delle comunità native dei Northwest Territories, basata sulla relazione tra gli esseri umani e la terra, la storia delle comunità native viene suddivisa in varie epoche caratterizzate dall’incontro e dall’avvio di negoziazioni con nuove popolazioni, compresi i colonizzatori. Anche i toponimi sono indispensabili per gli indigeni per ricordare la continuità relazionale tra una popolazione, un luogo e la storia simbolica di un sito unita alle gesta di un antenato.

Il legame mnemonico che unisce caratteristiche di un sito, narrazione orale ed evento storico è ben documentato in molte società che conservano ricche tradizioni orali (Feld, Basso 1996; Hirsch, O’Hanlon 1995). Una delle caratteristiche comuni di molte di queste popolazioni è la loro vita (semi)nomade in vasti territori, in cui i vari siti sono intimamente conosciuti e codificati con nomi peculiari a comporre la base di una complessa etnogeografia in cui il mondo fisico e la cultura del gruppo si fondono in un insieme semiotico. L’interpretazione che gli indigeni forniscono dei concetti di paesaggi naturali e culturali è difficilmente confrontabile con categorie occidentali del paesaggio. Nonostante ancora oggi il legame tra terra e cultura indigena rappresenti un sistema in cui stati mentale, culturale ed ambientale si interconnettono, alcuni elders sostengono che attualmente, con l’assorbimento di molti indigeni nelle miniere diamantifere, questa profonda conoscenza olistica si stia sgretolando.

Håke Hultkrantz (1994), tentando di cogliere il significato simbolico del territorio per i nativi, ha parlato proficuamente di ottica ecosistemica integrata. Gli elementi naturali integrano fra loro le dimensioni culturali, religiose, storiche e naturali dei fenomeni e dell’esperienza sociale. Non è importante darne una interpretazione definitiva sul piano di un qualche sistema dottrinale, in quanto il loro valore più profondo consiste nel connotare lo spazio geografico e le comunità animali e umane ivi insediate, di presiedere ad un dato ambiente saldando insieme nel paesaggio due principi chiave che per Hultkrantz sono l’animalismo e il territorialismo. In questo modo, applicando il concetto di ottica ecosistemica integrata al presente studio, si può dire che l’uso che le comunità native fanno dell’ambiente esprime, piuttosto che causa, le loro attività e i loro orientamenti culturali. L’ambiente fornisce degli strumenti per la creatività culturale, non la determina in senso stretto. In altre parole, la dislocazione delle comunità nel territorio, come anche di siti sacri, assume la conformazione di una rete che copre e connette intere porzioni di paesaggio.

Come si è visto, i siti non sono mai, per gli indigeni dei Northwest Territories, ambienti costruiti ma sono specifiche zone (un lago, una montagna, una collina) o singoli elementi (una roccia, un albero, una grotta) dell’ambiente naturale in cui sono insediate le singole comunità. Questi elementi o zone vengono connotati con un ulteriore significato rispetto a quello immediato e concreto di essere parte di un habitat. Attraverso tale piano di sovra-significazione, gli indigeni hanno integrato le dimensioni puramente visibili (es. la forma di una roccia) con quelle, per così dire, invisibili del paesaggio (ossia l’elemento spirituale che abita la roccia). Ciò significa che se una persona indigena si trovasse ad attraversare un determinato territorio in compagnia con un forestiero, osservando il panorama lungo la strada, non vedrebbe esattamente le stesse cose che vede il suo compagno di viaggio. Solo l’indigeno ha infatti imparato (da suo padre, da suo nonno, dagli elders) a distinguere, per esempio, fra i mille specchi d’acqua nascosti nella taiga la presenza di altre forme vegetali e animali utili sia per la sussistenza sia per integrare la persona con gli antenati ospitati in quel luogo (Armano 2022).

Possiamo a questo punto ricavare alcune importanti considerazioni teoriche: un luogo non è quasi mai costituito soltanto da dati naturali, né dalle sole percezioni sensoriali (oppure dalla combinazione fra dato e percezione), ma risulta costruito anche attraverso una profonda attività proiettiva ed immaginativa. Per un indigeno il territorio è anche il prodotto di leggende, storie, memorie, desideri e così via. Abitare un luogo significa quindi sottoporre uno spazio neutro ad una densa, quotidiana opera di interpretazione simbolica complessiva (Ligi, 2002). Si tratta, in altre parole, di un processo di umanizzazione dello spazio. La plasmazione simbolica dell’ambiente mediante siti caratteristici, che gli indigeni hanno compiuto per secoli addomesticando la smisurata vastità della tundra nei Northwest Territories, rende possibile conferire ai luoghi uno spessore storico-emozionale che trasforma quotidianamente l’ambiente della tundra e della taiga, percepito dagli stranieri come pericoloso e ostile, in un ambiente consueto e rassicurante di chi si sente a casa propria.

La disseminazione, per tutta l’ampiezza del territorio nei Northwest Territories, di rocce, di montagne, di alberi, di laghi, di fiumi e di numerosi altri siti sacri conserva, a prescindere dal rappresentare segni di una cosmologia nativa, il fondamentale effetto di conferire ai luoghi una struttura di sentimento (Massey, Jess 2001). Per gli indigeni, la percezione sensoriale ed emotiva dello spazio e la sua efficace utilizzazione (caccia, pesca, raccolta) si saldano anche sul piano linguistico costituendo un corpus unico altamente integrato di conoscenze-competenze tradizionali, non semplicemente espresso nella pratica, ma direttamente e continuamente generato da essa. È indubbio però come nella complessità simbolica, mediatica, politica ed economico-finanziaria di questo periodo, condurre efficacemente le attività di sussistenza significa mediare tra l’avere esperienza dei luoghi intrisi di valori e di eventi e le concezioni di proprietà privata che sono invece propri delle multinazionali estrattive.

Ciononostante, è bene sottolineare come lo studio delle interconnessioni tra valori tradizionali e territorio sposta l’analisi dallo studio di forme di classificazione nativa, statiche e ricostruttive, a forme di manipolazione simbolica dell’ambiente, dinamiche, fluide e ambivalenti che conferiscono al paesaggio il valore di bene culturale etno-antropologico alla stessa stregua di un gruppo di utensili, o delle feste folkloriche o di un repertorio di canti tradizionali. Diventa dunque essenziale studiare le trasformazioni del paesaggio sul piano ecologico in connessione con i mutamenti dei gruppi sociali (indigeni e non indigeni) che vi risiedono e degli eventi storici, economici e politici che lo attraversano.

Dialoghi Mediterranei, n. 57, settembre 2022

Note

[1] Northwest Territories, Canada nordoccidentale. Partendo da Kelowna, in cui ho lavorato per più di un anno alla University of British Columbia, guidando da sud a nord lungo la Highway 97 in British Columbia, passando per la regione dell’Alberta, attraversando distese di foreste ed immettendosi sulla Highway 7, si varca il confine dei Northwest Territories. Tra le prime cittadine che si incontrano nella parte sudorientale della regione c’è Fort Smith che in lingua Chipewyan è detta Thebacha, ossia “accanto alle rapide”. Qui infatti sono presenti numerose cascatelle lungo il fiume Slave. In quest’area di territorio si trova Wood Buffalo National Park, un parco naturale esteso più della Svizzera e famoso per essere dimora del bisonte di bosco il quale è considerato una specie in via di estinzione. Guidando da Fort Smith verso le aree più settentrionali ci si addentra sempre più in un’area selvaggia. Le strade sono solitamente deserte e solo di tanto in tanto si incrocia un tir.

Fermandosi a fare rifornimento di benzina, si osservano i visi delle persone, molte delle quali sono indigeni, composte in ferme sicurezze e con la pelle indurita dal vento, gli occhi seri fissi davanti a loro verso un punto indefinibile. Cosa staranno vedendo? Sono occhi e visi impregnati della particolarità fisica ed atmosferica di quei luoghi.

Riparto, guido, arrivo a destinazione in quella vasta area dei Northwest Territories che si estende al di là della cosiddetta tree line, una linea di alberi oltre alla quale comincia la tundra. Qui, alle attività di caccia e di pesca svolte dalle comunità native, si sono man mano affiancate altre attività introdotte dall’esterno, prime fra tutte lo sfruttamento minerario dell’oro e, in seguito, dei diamanti, nonostante per molti secoli questa terra sia stata considerata, dai vari esploratori e dagli ufficiali della Royal Canadian Mounted Police, completamente sterile ed inutilizzabile.

Giungo finalmente a Yellowknife, la capitale dei Northwest Territories. Scendo dall’auto e vado a piedi in cerca del lago, quel lago che avevo visto in tanti libri e in tanti siti web, le cui rive ospitano da secoli attività di pesca tradizionali delle popolazioni indigene e che oggi sono anche meta turistica. Scopro il lago in fondo alla strada, spunta all’improvviso come una buona idea. In quell’istante intuisco come il viaggio in auto dal sud della British Columbia fino all’estremo nord del Canada, per un totale di 2088 km, possa rappresentare il parallelismo di un buon percorso metodologico che infatti si dimostrò, durante la fase di campo, assolutamente necessario. Yellowknife, 15 settembre 2019 (Armano 2022: 9-10).

Riferimenti bibliografici

T. Andrews (2004), The land is like a book: Cultural landscape management in the Northwest Territories, Canada, in I. Krupnik, R. Mason, T. Horton (eds.), Northern Ethnographic Landscapes: Perspectives from Circumpolar Nations, Washington, D.C.: Arctic Studies Center, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution: 3011-322.

L. Armano (2022) Conceptions of Territories. Indigenous Land Management and Multinational Property in the Northwest Territories of Canada, Roma, Tab Edizioni.

L. Armano, A. Joy (2021), Encoding Values and Practices in Ethical Jewellery Purchasing: A Case History of Italian Ethical Luxury Consumption, in Gardetti M. A., Coste-Manière I. (eds.), Sustainable Luxury and Jewellery. Singapore: Springer: 1-20.

C. Bell, C. Shier (2011), Control of information originating from Aboriginal communities: Legal and ethical contexts, Études/Inuit/Studies, 35 (1- 2): 35-56.

J. Bloemer, K. Brijs, H. Kasper (2009), The CoO-ELM model A theoretical framework for the cognitive processes underlying country of origin-effects, Environmental Justice Movement, 43(1/2): 62-89.

L. Cappelli, F. N. D’Ascenzo, L. Rossetti, F. Ruggeri, R. D. Vistocco, (2017), Are Consumers Willing to Pay More for a “Made in” Product? An Empirical Investigation on Made in Italy, Sustainability, 9: 1-17.

A. Cappellieri, L. Tenuta, Ugur, S. Yavuz (2017) The role of design for the brand identity of jewellery, in W.M. Thiene (ed.), Luxurmarken-management, Germany, Springer Gabler.

G. Coulthard (2014), Red skin, white masks: Rejecting the colonial politics of recognition, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

L. D’Angelo (2019), Diamonds. Practices and stereotypes of mining in Sierra Leone, Milan, Meltemi.

M. Eliade (1996), Le pietre sacre: epifanie, segni e forme, in Id., Trattato di storia delle religioni, (trad. it.), Torino, Bollati Boringhieri.

S. Feld, K. H. Basso (1996), Senses of Place, Santa Fe: School of American Research Press.

W. Gesler (1992), Therapeutic landscapes: Medical issues in light of the new cultural geography, Social Science & Medicine, 34 (7): 735-746.

B.C. Gordon (1996), People of the Sunlight, People of the Starlight: Barrenland Archaeology in the Northwest Territories of Canada, Hull: Canadian Museum of Civilization.

R. Hall (2013), Diamond Mining in Canada’s Northwest Territories: A Colonial Continuity, Antipode: A Radical Journal of Geography, 45 (2): 376-393.

R. Hall (2015), Divide and Conquer: Privatizing Indigenous Land Ownership as Capital accumulation, Studies in Political Economy, 96: 23-45.

J. Helm, B. Gillespie (1981), Dogrib Oral Tradition as History: War and Peace in the 1820s, Journal of Anthropological Research, 37 (1): 20-34.

E. Hirsch, M. O’Hanlon (1995), The Anthropology of Landscape: Perspectives on Place and Space, Oxford: Oxford University Press.

H. Hultkrantz (1994), Religion and Environment among the Saami: An Ecological Study, in I. Takashi, Y. Takako (eds.), Circumporal Religion and Ecology, Tokyo: Tokyo University Press: 347-375.

S. Irlbacher-Fox (2010), Finding Dahshaa: Self-Government, Social Suffering, and Aboriginal Policy in Canada, Vancouver: UBC.

P. Kulchyski, F.J. Tester, (Talking Back): Game Management and Inuit Rights, 1950-70, UBC Press, Vancouver, Toronto.

G. Ligi (2002), Le fonti che non parlano. Note per un’etnografia del paesaggio in Lapponia, in V. Matera (ed.), “Antropologia delle sensazioni”, La ricerca folklorica, 45: 79-96.

G. Ligi (2003), La casa Saami. Antropologia dello spazio domestico in Lapponia, Padova: Il Segnalibro.

G. Ligi (2016), Lapponia. Antropologia e storia di un paesaggio, Milano: Edizioni Unicopli.

F. Longo, L. Nicoletti, A. Padovano, G. d’Atri (2019), Forte M Blockchain-enabled supply chain: An experimental study, Cambridge: Cambridge Assessment International Education, 136: 57-69

G. E. Markus (1995), Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography, Annual Review of Anthropology, 24: 95-117.

D. Massey, P. Jess (2001), Luoghi, culture e globalizzazione, Torino: Utet.

C. McManus, N.J. McMillan, J. Dowe, J. Bell (2020), Diamonds Certify Themselves: Multivariate Statistical Provenance Analysis, Minerals 10: 2-12.

O. Mercredi, M.E. Turpel (1993), In the rapids: Navigating the future of First Nations, Toronto: Viking.

C. Nordstrom (2004), Shadows of war: Violence, power, and international profiteering in the twenty-first century, Berkeley, CA: University of California Press.

M. Pesare (2006), La sicurezza dei luoghi. Abitare come aver cura, Quaderno di comunicazione 6, Milano: Booklet Milano: 83-98.

R. Rettie, K. Burchell, D. Riley (2012), Normalising green behaviours: A new approach to sustainability marketing, Journal of Marketing Management, 28 (3-4): 420-444.

C.K. Wang, C.W. Lamb (1983), The Impact of Selected Environmental Forces Upon Consumers’ Willingness to Buy Foreign Products, Journal of the Academy of marketing Science, 11 (2): 71-84.

K. Wilson (2003), Therapeutic landscapes and First Nations peoples: an exploration of culture, health and place, Health & Place, 9 (2): 83-93.

______________________________________________________________

Linda Armano, ricercatrice in antropologia, ha frequentato il dottorato in cotutela tra l’Università di Lione e l’Università di Venezia occupandosi di Anthropology of Mining, di etnografia della tecnologia e in generale di etnografia degli oggetti. Attualmente collabora in progetti di ricerca interdisciplinari applicando le metodologie antropologiche a vari ambiti. Tra gli ultimi progetti realizzati c’è il “marketing antropologico”, applicato soprattutto allo studio antropologico delle esperienze d’acquisto, che rientra in un più vasto progetto di lavoro aziendale in cui collaborano e dialogano antropologia, economia, neuroscienze, marketing strategico e digital marketing. Si pone l’obiettivo di diffondere l’antropologia anche al di fuori del mondo accademico applicando la metodologia scientifica alla risoluzione di problemi reali.

_______________________________________________________________