di Sergio Todesco

Un tempo, quando i beni culturali venivano chiamati “patrimonio storico-artistico”, gli oggetti e i contesti cui si attribuiva valore “culturale” si stagliavano come stelle fisse in un firmamento privo di chiarore diffuso; essi venivano apprezzati per il loro essere emergenze, piuttosto che considerati parte di un più ampio universo di segni entro cui ogni elemento racchiudesse senso e valore.

Il pregiudizio, di matrice idealistica, consistente nel privilegiare sempre e comunque l’individualità, sbarrava la strada a una valutazione globale dei contesti; si ammiravano determinati alberi, e non ci si accorgeva che essi facevano parte di una foresta lussureggiante.

A seguito di un mutamento di prospettive avvenuto nella seconda metà del XX secolo (ma già anticipato in campo storiografico dall’esperienza francese delle Annales), che ha comportato – qui da noi – il riconoscimento dei limiti presenti in tale concezione elitaria dei patrimoni, il bene culturale è stato individuato attraverso nuove coordinate: si è giunti cioè a riconoscere che esso fa parte di un contesto territoriale che lo esprime e non può essere né compreso né valorizzato appieno fuori da tale contesto.

Questa nuova consapevolezza segna, seppure in modo discontinuo e contradittorio, la nostra modernità, in un momento storico in cui si avverte in tutta Europa l’esigenza di ancorare gran parte dell’economia e delle dinamiche culturali a processi di valorizzazione delle “piccole patrie” o comunque di elementi pregnanti dell’identità locale.

Il termine di “patrimoni” culturali, affermatosi da qualche anno e mutuato dal corrispondente termine inglese (heritage, eredità) ha insito in sé non tanto il significato di “bene raro e di pregio” quanto quello di “bene avente carattere identitario in grado di veicolare valori e memoria” come appunto i patrimoni familiari trasmessi in eredità. I beni culturali, quali essi sembrano configurarsi nella nostra modernità, sono dunque più delle risorse d’identità che dei beni di particolare unicità, rarità e pregio. Sono tentato di assimilarli ai talenti evangelici, che non devono essere sotterrati (sacralizzati e, per tanto, sottratti alla fruizione) ma esibiti, negoziati, fatti fermentare o fruttificare.

Quali possono essere dunque le categorie di “beni” non più utilizzabili come patrimoni da esibire quanto piuttosto come specchi che riflettono la nostra identità?

Se esaminiamo una determinata porzione di territorio per ricavarne elementi di conoscenza nella prospettiva qui delineata, possiamo a mio parere individuare quattro snodi pregnanti che possono connotarla in modo antropologicamente significativo:

1- i segni dell’antropizzazione che si articolano in plasmazione territoriale in senso stretto (sistema viario, organiz- zazione delle colture, terrazzamenti e muri a secco etc.), organizzazione delle attività e dei cicli produttivi (mulini, frantoi, palmenti, fornaci, tonnare etc.), storia sociale (luoghi della storia minore) e domesticazione sacrale del paesaggio (edicole votive, calvari, viae crucis etc.);

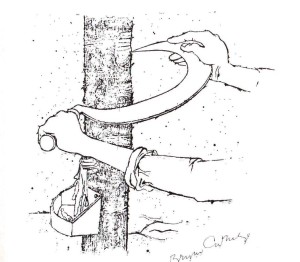

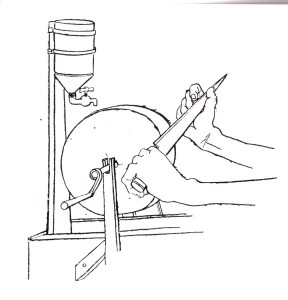

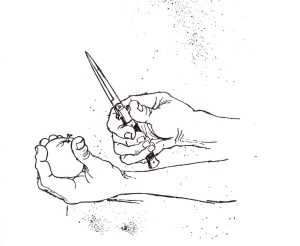

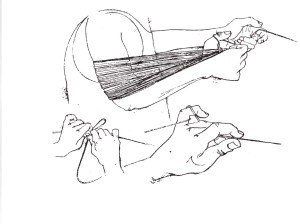

2- le comunità di paese e la loro varia fenomenologia, tra cui la ritualità (feste, processioni, pellegrinaggi etc.), le memorie orali (fabulazioni, storie di vita, patrimonio immateriale in genere), i saperi tradizionali (abilità e tecniche lavorative, pratiche artigianali, tecniche del corpo etc., e loro modalità di trasmissione);

3- i musei, luoghi di raccolta di sistemi complessi di oggetti che, nel loro insieme e nelle loro interrelazioni, strutturano una cultura (esemplari unici specimina della cultura di una determinata fascia sociale, di uno stile etnico, di un tratto culturale; serie di oggetti che contengano e rappresentino varianti significative; insiemi completi organizzati in unità coerenti; collezioni già costituite secondo il gusto ed i criteri della cultura che le ha formate);

4- gli individui, nel duplice aspetto di portatori significativi di una cultura e di sguardi privilegiati attraverso i quali (attraverso il cui filtro) una determinata cultura si è rappresentata (patrimonio orale non formalizzato, memorialistica, diari, fotografie, ex voto etc.).

Questi aspetti della configurazione storica e tradizionale del territorio sono stati di fatto rimossi nel corso del lungo processo che ha prodotto quello che oggi definiamo “modernità”, ossia l’insieme di città, tecnologie e linguaggi settoriali, organizzazione del tempo libero, culture specialistiche e corporative, società dell’immagine e dei consumi etc.

Il mondo tradizionale, quello antecedente la pasoliniana “scomparsa delle lucciole”, pur segnato dalla presenza di poteri forti (la Chiesa, lo Stato) e di ideologie marcate, era in larga misura un universo caratterizzato da un’omogeneità culturale di fondo che si presentava, a suo modo, tollerante e rispettosa delle differenze. Il mondo europeo-occidentale era, fino a un cinquantennio fa, indubbiamente più cristiano, non solo nel senso di una maggiore consapevolezza delle proprie radici, bensì in quello più profondo di un’apertura dialettica alle diversità. L’omologazione del mondo globalizzato che oggi noi conosciamo è viceversa spia di un pianeta attraversato da babeliche confusioni delle lingue e, più in profondità, rivela a livello diffuso una volontà di rimuovere i passati percepiti come arcaici, e quasi un cupio dissolvi, una fuga in avanti: in breve, la disinvolta mancanza di qualunque sentimento del tempo.

Così il progresso viene oggi in genere percepito come un continuo ascendere de claritate in claritatem (come diceva, ma con ben altro spessore, Benedetto Croce) a cui è sotteso l’avanzamento illimitato della civiltà; è ormai costume che a tale percezione si accompagni una logica dell’oblio, un cieco andare avanti senza mai volgersi a considerare il cammino fatto. Occorre che a tale atteggiamento si contrapponga una volontà consapevole di memoria. Quest’ultima è infatti, come ci ha insegnato il più maturo pensiero occidentale da Sant’Agostino a Hegel, un togliere e conservare; senza questa attitudine elementarmente umana il futuro che ci accingiamo a vivere potrebbe essere ancora più oscuro di quanto il nostro presente lasci presagire.

È forse lecito, pertanto, interrogarsi ancora una volta sulle profetiche enunciazioni di Claude Lévi-Strauss, allorquando già all’inizio degli anni ’50 del secolo scorso lucidamente avvertiva che i destini delle culture non sono necessariamente tutti ispirati alla medesima idea di progresso e che, come in un gioco di dadi, quello che gettandoli si guadagna con l’uno si deve essere pronti a perderlo con l’altro.

Cosa c’entra il discorso fin qui fatto con i musei? Il Museo etno-antropologico è uno strumento di analisi della realtà; è il nostro modo di rappresentare e documentare, qui e ora, una porzione di realtà, da noi distante nello spazio, nel tempo o nella struttura sociale, cui annettiamo un senso particolare in forza della sua capacità testimoniale o della sua potenzialità di dialogo con il qui e ora che contrassegna la nostra modernità.

Una riflessione sui beni culturali custoditi nei musei non può oggi prescindere per un verso da una duplice considerazione: la prima è che essi non sono altro – in fondo – che scarti significativi della modernità in rapporto ai modelli di cultura secondo i quali la modernità stessa si è imposta come tale; la seconda è che alla base di essi c’è un più o meno consapevole progetto d’identità con cui riconosciamo senso e valore a forme e aspetti della vita associata che non fanno più parte del nostro orizzonte conoscitivo ed esistenziale. Noi avvertiamo cioè l’esi- genza di costruire parte della nostra identità attraverso un rapporto dialettico con prodotti di cultura espunti, rimossi o superati nel corso della storia; e nonostante ciò, la distonia di tali prodotti con quelli che abitano il nostro presente non ci impedisce di considerarli in qualche modo delle risorse.

Ciò significa che sempre più ci rendiamo conto dell’urgenza, e della necessità, di traghettare la nostra cultura attraverso il mare della globalizzazione e della multiculturalità garantendo il mantenimento dei caratteri peculiari che nel corso dei secoli ne hanno delineato l’identità.

Gli snodi attraverso cui si è articolata una riflessione complessiva sulla natura, la storia e il futuro del nostro Paese rivelano così le strategie che hanno consentito alla cultura tradizionale, in Sicilia come altrove, di costruire la propria identità; attraverso un ripensamento delle loro potenzialità è forse possibile oggi promuovere una sorta di educazione permanente alle patrie culturali. È appena il caso di ricordare in questa sede quanto sosteneva uno dei padri fondatori dell’antropologia italiana, Ernesto de Martino, a proposito dell’importanza delle patrie culturali:

«… alla base della vita culturale del nostro tempo sta l’esigenza di ricordare una patria e di mediare, attraverso la concretezza di questa esperienza, il proprio rapporto col mondo. Coloro che non hanno radici, che sono cosmopoliti, si avviano alla morte della passione e dell’umano: per non essere provinciali occorre possedere un villaggio vivente nella memoria, a cui l’immagine e il cuore tornano sempre di nuovo, e che l’opera di scienza o di poesia riplasma in voce universale».

La principale difficoltà cui va incontro chi si accinga a tale sforzo di recupero deriva indubbiamente dalla consapevolezza di dover continuamente riscattare la ricerca dalla banalità dei contesti con cui essa intende dialogare. Nel comune sentire del nostro tempo si registra infatti, a livello profondo, un oscuro desiderio di recidere ogni legame con un passato avvertito come miserevole e vergognoso. Cosa esibiscono infatti i musei che intendono veicolare identità?

La storia della nostra Isola, e la più ampia storia dell’Europa di cui essa fa parte, hanno espresso dal Medioevo in poi e fino grossomodo al secondo dopoguerra, al di là dei mutamenti e delle fratture pure verificabili, un’omogeneità e una continuità strutturale di cui non si è più trovato riscontro nella storia dell’ultimo mezzo secolo. Ad esempio, il mondo dei mestieri ancora esercitati fino a tutti gli anni cinquanta è stato un universo coerente fatto di linguaggi, tecniche, saperi, quadri di riferimento spesso assai diversi e distanti tra loro ma tutti in qualche modo accomunati dalla solidale partecipazione a un identico fondo di saperi e di valori e dalla condivisione del medesimo patrimonio segnico. È evidente che a tale variegato universo del lavoro corrispondesse un altrettanto ricco universo mentale, fatto di simboli, di mitologie, di riti e di sogni. Questo patrimonio oggettuale e linguistico rappresenta una delle poche reali risorse antropologiche che il nostro Paese possiede e che ha il dovere storico di conservare “per coloro che verranno”.

Altro esempio. La persistenza del patrimonio orale, registrabile lungo il corso di millenni, ha conosciuto nella seconda metà del secolo scorso un rapido tracollo. Nel giro di pochi anni venne dismessa una serie di pratiche fabulatorie (canti popolari, proverbi e modi di dire, filastrocche e ninne-nanne, fiabe, leggende, novelle e racconti tramandati oralmente etc.) la cui scomparsa contribuì al grave e irreversibile impoverimento della cultura tradizionale italiana, con pesantissime ricadute sull’omogeneità e ampiezza di registro del patrimonio linguistico e dialettale dei ceti popolari del Paese. Anche qui, non è difficile misurare in tutta la sua estensione il danno perpetrato da televisione e mass-media in genere, con la colpevole responsabilità in primo luogo del linguaggio triviale, piatto e perentorio a un tempo dell’universo pubblicitario e del mondo patinato e fasullo dello spettacolo (ciò sia detto senza volere demonizzare alcuna delle forme di spettacolo che costellano la nostra modernità bensì deplorandone l’uso strumentale e manipolatorio che se n’è fatto).

Anche gli oggetti di una volta costituiscono un approccio, e forse il migliore, all’identità. Certo, nelle condizioni di degrado e di dispersione in cui essi versano oggi, tali oggetti non sono quasi mai in grado di raccontare la propria storia, sono oggetti muti e silenziosi. Ma forse il loro silenzio deriva anche dal nostro strepito, del nostro vano cicaleccio, la loro mancanza di senso è causata dalla logica dell’effimero che governa le nostre giornate, quella stessa logica che decreta il rapido sorgere e declinare degli uomini e delle mode e che pertanto non può – pena la propria messa in discussione – concepire che un oggetto abbia valore in quanto portatore di una carica affettiva o simbolica che travalica la rarità, il prestigio o il valore monetario. Una conoscenza non superficiale degli oggetti di un tempo, del loro spessore, della tecnologia sottesa alla loro matericità, può costituire un ottimo strumento per verificare i contorni dell’identità e per rinsaldare un senso di appartenenza oggi languente.

Proprio al fine di fornire nuovi orizzonti a un tipo di approccio al bene culturale che spesso si è connotato in senso erudito finendo con l’assumere uno sterile carattere autoreferenziale, oggi si rende dunque opportuno ampliare la gamma dei beni culturali riconducibili a una “storia del territorio”, che ne hanno cioè, a vario titolo, definito l’identità. Tali beni sono risorse delle quali occorre in prima istanza assicurare la più ampia fruizione da parte delle comunità locali, con una consapevolezza nuova delle proprie vocazioni, oggi necessaria per una partecipazione non subalterna alla cultura globale che avvolge e attraversa il pianeta. Cosa comporterà ciò per i nostri musei locali?

Come è stato ormai stabilito in modo definitivo, le operazioni museografiche non consistono solo nel raccogliere documenti, bensì nel produrne di nuovi, nell’ef- fettuare cioè, attraverso un’organizzazione dei documenti disponibili, una lettura della realtà che non era immediatamente percepibile nell’originario spazio “vitale” degli oggetti. «Il museo insomma – ce lo ricorda Alberto Cirese – non è la vita ma una rappresentazione di essa». Ciò, naturalmente, se non vogliamo rimanere legati ad una obsoleta concezione del museo visto come mero luogo di raccolta di oggetti; nel qual caso dovremmo più correttamente parlare del museo come di un recinto, un luogo di perenne quarantena, una riserva nella quale far sopravvivere stancamente oggetti ormai del tutto privi di connessione col presente. I musei che custodiscono gli oggetti di una volta difficilmente si sottraggono a tale rischio. Se infatti essi non si aprono al territorio, la loro funzione di mostra e di esibizione si trasforma in quella, più prosaica, di recinzione e di riserva. I beni vengono cioè custoditi non già per testimoniare di un passato con cui si avverte l’esigenza di fare continuamente i conti, bensì per mettere a tacere la coscienza, per placare o attenuare il rimorso derivante dall’avere smemorato il passato nelle cui pieghe quegli oggetti erano organicamente inseriti.

In questo caso il museo agisce appunto alla stregua di una riserva indiana; degli oggetti in esso custoditi si accetta così che essi abbiano senso solo all’interno dei recinti che li sottraggono al mondo esterno, badando bene a che la loro fruizione sia quella scaturente da un atteggiamento di meraviglia nei confronti di una famiglia di manufatti strani o desueti o, nella migliore (ma non meno ipocrita) delle ipotesi, da una partecipazione emozionale, tanto apparentemente intensa quanto in realtà superficiale, fatta di ideologie nostalgiche e di languori da età dell’oro, e non da un processo di comprensione dei meccanismi storici che hanno sovrinteso allo statuto sociale di quanto esibito. In tal senso, il museo demo-etno-antropologico è forse, tra le realtà museali possibili, quella che maggiormente corre oggi il rischio di trasformare l’eccesso di visibilità degli oggetti in esso custoditi in una sostanziale opacità degli stessi. Cosa documentano infatti gli “oggetti all’ammasso” visibili nella gran parte dei musei dedicati alla civiltà contadina se non i cascami di una società che, a una distratta fruizione di essi, sempre più appare sideralmente lontana dalla nostra?

Quanto ho cercato di dire fin qui comporta la necessità di ripensare la condizione museale, in specie quella relativa ai patrimoni di cultura locale, se è vero, come a me pare, che non si sia finora sufficientemente riflettuto sull’apparente contraddizione derivante dal fatto che ordinariamente in tali musei si rivendica una presunta identità attraverso la rap- presentazione di forme svariate di alterità. L’alterità che veicolavano le wunderkammern con l’esibizione di oggetti esotici o curiosi non è naturalmente assimilabile a quella cui ci introducono i nostri musei locali; da quelle prime raccolte cinquecentesche si è passati (lo espongo in modo schematico e quindi alquanto sbrigativo) dapprima ai musei luoghi di conservazione di patrimoni, e infine ai musei spazi di esibizione di identità; e poiché un’identità che si esibisce è, in qualche modo, un’identità che sempre di nuovo si negozia, gli spazi dedicati alle rappresentazioni di alterità sono per propria natura spazi liminari entro i quali ci viene offerta – anche se spesso in modo rozzo e banale – la possibilità di rinegoziare le nostre proprie coordinate culturali attraverso lo stimolo percettivo di declinazioni di cultura diverse da quelle disponibili nei musei dei patrimoni “colti” in cui – per dirla ancora con de Martino – si tratta pur sempre, malgrado tutto, di un dialogo in famiglia.

Gli oggetti e le immagini proposte nei musei dell’uomo sono di tutt’altra natura. Essi in fondo ci rivelano le articolate scritture impresse dagli uomini e dalle loro comunità sui territori fisici e su quei tanti altri territori dell’immaginario che hanno fatto da orizzonte materiale o immateriale alle loro giornate storiche. E non dovrebbe essere anche questo un museo, una macchina ludica che attraverso l’or- dinamento di parole, immagini e cose invita il coraggioso visitatore a in- traprendere viaggi privi di certezze nei territori inesplorati dell’alterità? Non dimentichiamo che pur appartenendo all’epoca della modernità, i musei, in specie quelli demo-etno-antropologici, sono una smentita della modernità, e in ogni caso una implicita contestazione della universalità del sistema di valori interno ad essa.

Il terzo millennio pone alla nostra Isola e all’intero Paese, da sempre punti di snodo e crocevia per tutte le culture che si affacciano sul Mediterraneo, sfide cruciali per il loro assetto futuro. Il rischio è che l’identità regionale e nazionale, ormai poco definita a seguito dei processi di omologazione che hanno contrassegnato la seconda metà del secolo scorso, si smarrisca definitivamente a contatto con il grande flusso di immagini, notizie, persone che ormai ci attraversa; ognuno di tali elementi infatti, immagini notizie, persone, veicola concezioni del mondo, modelli e valori più o meno differenti, e in qualche caso fortemente distanti, da quelli che sono stati elaborati e prodotti in passato nel nostro Paese.

Il punto cruciale è questo: si può andare incontro al diverso da sé, e dialogare con esso e trarre vantaggi da tale dialogo, se si rimane bene fondati nelle proprie coordinate culturali. Alcuni Paesi europei (cito qui, ad esempio, la Spagna, il Portogallo, l’Irlanda, la Scozia) hanno ben compreso come una difesa delle proprie radici, se correttamente perseguita, non si traduca in sterili atteggiamenti autarchici o campanilistici, bensì in onesta e lucida esibizione di un’identità della quale si continua ad andare fieri. Si badi bene, non intendo qui affermare che il nostro futuro assetto culturale si giocherà tutto sulla linea dei musei locali; dico semplicemente che perdere la sfida che si annida lungo tale linea comporterà affrontare ancora più poveri, ancora più indifesi, i futuri incontri e scontri tra culture diverse che segneranno indelebilmente questo secolo. Sotto tale profilo, l’attuale momento di incontro e dibattito sui musei locali travalica a mio parere la sua dimensione provinciale per investire snodi cruciali del nostro tempo.

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

_______________________________________________________________

Sergio Todesco, laureato in Filosofia, si è poi dedicato agli studi antropologici. Ha diretto la Sezione Antropologica della Soprintendenza di Messina, il Museo Regionale “Giuseppe Cocchiara”, il Parco Archeologico dei Nebrodi Occidentali, la Biblioteca Regionale di Messina. Ha svolto attività di docenza universitaria nelle discipline demo-etno-antropologiche e museografiche. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, tra li quali Teatro mobile. Le feste di Mezz’agosto a Messina, 1991; Atlante dei Beni Etno-antropologici eoliani, 1995; Iconae Messanenses – Edicole votive nella città di Messina, 1997; Angelino Patti fotografo in Tusa, 1999; In forma di festa. Le ragioni del sacro in provincia di Messina, 2003; Miracoli. Il patrimonio votivo popolare della provincia di Messina, 2007; Vet-ri-flessi. Un pincisanti del XXI secolo, 2011; Matrimoniu. Nozze tradizionali di Sicilia, 2014; Castel di Tusa nelle immagini e nelle trame orali di un secolo, 2016.

________________________________________________________________