Ambaradan, am/ ba/ ra/ dan, è un istante il suono della vocale, fluisce limpida e netta, le labbra si serrano per far scoppiare il suono, la lingua tocca il palato per produrre una frizione, suona aspra, e di nuovo sbatte contro gli alveoli, si ferma, torna poco indietro, nel prepalato, si sigillano le labbra, la parola è proferita. Un percorso che sa di caos e forse è questo il motivo per cui la parola viene utilizzata come sinonimo di confusione, o ancora per il suo suono talmente altro rispetto ai lessemi italiani, assume quasi i connotati del fiabesco, di una formula magica, invocata chissà dove chissà quando per trasformare qualcosa in qualcos’altro. Di certo però ha il potere di dischiudere un universo di significazione potente, anche se oscuro, rendendo immediato e massimizzato il significato a cui il significante rinvia. È così, per esempio, che un figlio venuto da lontano incontra il padre per strada e gli chiede di firmare nell’immediato certi documenti, per evitare l’andirivieni burocratico, e commentando dice: «[…] Se mi firmi adesso facciamo a meno di tutto quell’ambaradan». Il padre novantenne e immemore di fronte a quel figlio di cui non ricorda il nome, ma solo che venga da lontano, lo ammonisce: «Non dire quella parola». Perchè Ambaradan non è una semplice formula idiomatica, e l’uomo in pantofole lo sa, ma non ricorda il perchè; così come noi ne percepiamo la forza, in quel legame tra significato e significante, ma non ne conosciamo la storia.

La scena sopra descritta è contenuta nell’ultimo romanzo di Francesca Melandri Sangue Giusto (Rizzoli 2017), così come ne è contenuta la risposta:

«In seguito certi soldati, quando furono tornati in Italia, presero a usare il nome di quel luogo come sinonimo d’indescrivibile orrore. Come però succede da sempre ai reduci di ogni guerra, non li capì nessuno. Chi non c’era stato non poteva immaginare il tappeto di carne che significavano quelle due parole: Amba Aradam. Anche perché il Duce le dichiarò il nome di una vittoria, qualcosa a cui intitolare piazze e strade. Gli italiani, come massaie che lavano imbarazzanti macchie dalle lenzuola prima di stenderle, ne eliminarono ogni retrogusto di orrore e le unirono in una sola dal suono buffo. “Non fare questo ambaradam” presero a dire le madri ai loro piccoli capricciosi».

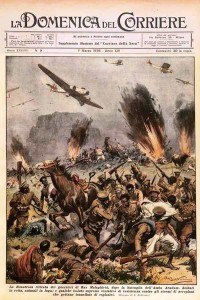

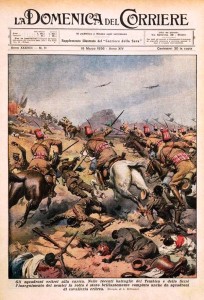

Ambaradan o meglio Amba Aradam è un luogo, un altopiano africano, è una battaglia, quella del 1936 dell’Italia contro l’Etiopia, un capitolo tanto mostruoso quanto rimosso della storia italiana e i cui protagonisti sono la disumanità e l’Iprite. Racconta questo la Melandri e riporta ai lettori un episodio ben preciso di quella storia, la strage di Gaia Zeret, tra il nove e l’undici Aprile del 1939, in cui vennero trucidati tra i 1200 e 1500 etiopi dagli invasori italiani. Narra di come alcuni ribelli e reduci civili si fossero rifugiati in una grande grotta nella regione di Gaia Zeret-Lalomedir e di come, intercettatti dall’aviazione italiana, si rifiutarono di uscire dalle grotte e fu così che per stanarli, le truppe italiane calarono dall’alto, nelle imboccature degli anfratti, bidoncini di iprite. Per sfuggire al gas i nemici lasciarono il nascondiglio e gli italiani, brava gente, li divisero in gruppi, giustiziandoli sul ciglio di un burrone con colpi di mitragliatrice. Nel carnaio informe di visceri definirono l’operato con i lanciafiamme, orrore su orrore, per spazzare via ogni possibilità residua di vita e così di misericordia rimasta.

Questo contiene Sangue Giusto, un libro che ha l’obiettivo di decolonizzare la memoria italiana attestando quanto le forme di dominio sull’altro, triste eredità coloniale, siano ancora oggi subdolamente presenti ed operanti. Un romanzo ambizioso che si muove sul doppio registro della diacronia, che attaversa gli anni del colonialismo, del fascismo, il dopoguerra, la dittatura di Mengistu e del Derg, Tangentopoli, gli anni del governo di Berlusconi e l’arrivo di Gheddafi nel 2010, e sul piano sincronico quello della stringente attualità della migrazione. Cuore del romanzo e motore dell’azione è infatti la migrazione e la scrittrice tenta di spiegare come il fenomeno non sia una monade astorica, come e quanto esso affondi le proprie radici in un terreno stratificato, risultato di una lunga sedimentazione, composto da mille episodi diversi, correlati ed irrelati tra loro ed effetto di accordi politici trasversali poco felici, e getta luce infine su quanto l’Italia abbia contribuito direttamente ed indirettamente a reciderne le radici:

«Il primo motivo è che i ragazzi che arrivano da noi oggi, e di cui sono piene le cronache, sono ognuno qualcuno, perciò mi piaceva cominciare a raccontare da dove vengono, perchè arrivano e, attraverso la storia di uno di loro, dare un corpo, una voce, una storia, al fenomeno, altrimenti troppo anonimo dell’immigrazione. E legarlo al nostro passato nazionale, in particolare all’avventura coloniale dell’Italia nel Corno d’Africa, luogo da cui molti di questi ragazzi arrivano e provengono. È come se nella nostra narrazione, nella nostra comprensione delle cose, mancasse un pezzo. Come se fossero due cose slegate. Io, nel mio romanzo, attraverso la storia di una famiglia cerco di raccontare (calandolo nella narrazione: non è un saggio storico!) come le due cose siano invece collegate. Il presente di oggi ha delle cause nel nostro passato, e in realtà, così come questo ragazzo dice ad Ilaria: Tu sei mia zia, scopriamo che le persone che vengono dal Corno d’ Africa sono molto più collegate a noi di quanto non venga raccontato”» (Personal Book Shopper, 2017).

Ed è così che l’universo di Ilaria Profeti, insegnante del liceo dotata di una alta concezione della propria integrità morale, vede sovvertire il proprio universo di riferimento attraverso l’arrivo, da un altro continente, di un ragazzo e «Nella penombra, la prima cosa che Ilaria nota è il colore della pelle, uguale a quello delle vecchie porte in legno ai due lati del pianerottolo. Le labbra violacee. Le gambe lunghe e fini come cannucce. La maglia di un famoso giocatore di serie A. Dimostra venticinque anni, forse anche di meno». Il ragazzo le mette in mano un documento, lei legge: Shimeta Ietmgeta Attilaprofeti, dice di essere suo nipote, figlio di suo fratello, figlio di suo padre, Attilio Profeti. Attilio Profeti, occhi azzurri, statuaria bellezza da dio greco, l’uomo dalla «distratta eleganza» che le raccontava la fiaba di Cenerentola, spiegandole come la diversità della fanciulla risiedesse nella nobiltà del suo sangue, quel padre che già una volta le aveva rivoluzionato la vita imponendole un ripensamento sui confini della propria identità di figlia, obbligandola a negoziare quel noi familiare così rassicurante costituito da mamma, papà e i due fratelli, per accogliere un altro, un fratello, un estraneo legato da un filo di sangue.

Ed è così che l’universo di Ilaria Profeti, insegnante del liceo dotata di una alta concezione della propria integrità morale, vede sovvertire il proprio universo di riferimento attraverso l’arrivo, da un altro continente, di un ragazzo e «Nella penombra, la prima cosa che Ilaria nota è il colore della pelle, uguale a quello delle vecchie porte in legno ai due lati del pianerottolo. Le labbra violacee. Le gambe lunghe e fini come cannucce. La maglia di un famoso giocatore di serie A. Dimostra venticinque anni, forse anche di meno». Il ragazzo le mette in mano un documento, lei legge: Shimeta Ietmgeta Attilaprofeti, dice di essere suo nipote, figlio di suo fratello, figlio di suo padre, Attilio Profeti. Attilio Profeti, occhi azzurri, statuaria bellezza da dio greco, l’uomo dalla «distratta eleganza» che le raccontava la fiaba di Cenerentola, spiegandole come la diversità della fanciulla risiedesse nella nobiltà del suo sangue, quel padre che già una volta le aveva rivoluzionato la vita imponendole un ripensamento sui confini della propria identità di figlia, obbligandola a negoziare quel noi familiare così rassicurante costituito da mamma, papà e i due fratelli, per accogliere un altro, un fratello, un estraneo legato da un filo di sangue.

Adesso sulla soglia dei quaranta quella presenza imponeva in modo cogente di ripensarsi. Una riflessione però alle prese con l’alterità più visibile: quello del diverso colore della pelle. L’incontro con il diverso assume, per Ilaria, i contorni di una discesa nella coscienza, all’incontro con spettri che non credeva di possedere e l’appuntamento con quello più inquietante, il fantasma del razzismo:

«Una parola-discarica, dentro la quale si può buttare ogni ambivalenza, ogni istinto primario di differenziazione, ogni identità fragile, risparmiandosi così il compito, quello sì ostico, di portarli alla coscienza. Confusamente, pur con i pensieri resi scuri e vischiosi dall’ora del lupo, Ilaria capisce quale sia la vera domanda che le impone la presenza del ragazzo. Che poi è la stessa che si nasconde, inespressa e negata, dietro la maggior parte di ciò che etichettiamo come razzismo. Ovvero non la domanda: Chi sei tu? bensì: Chi sono io?».

La ricerca della verità di Ilaria si trasforma nella ricerca della risposta all’Interrogativo più antico del mondo. Ardua sentenza il definirsi, un responso che non può prescindere, come sappiamo, da una certa dimensione dialettica: Io/altro, Identità/Alterità. Tema del romanzo è quindi il rapporto Io/ altro, l’incontro con l’altro da sé, con il diverso, un rapporto che genera di certo paura, ma essenziale al costituirsi delle reciproche definizioni, delle reciproche identità.

Appare interessante notare come nel romanzo, lo stesso percorso di conoscenza che il lettore fa dei vari e molteplici personaggi, delle loro identità, avvenga lungo l’asse narrativo progressivamente, non attraverso una narrazione diretta che informa immediamente, quanto piuttosto obliquamente, è una descrizione in assenza, che procede per contrasto attraverso il relativo posizionamento dei soggetti.

La Melandri sembra infatti giocare disponendo i vari personaggi in coppie oppositive: ognuno sembra essere in qualche misura il doppio dell’altro, un doppelgänger dotato delle caratteristiche che al soggetto, che di volta in volta costituisce l’epicentro della relazione, difettano o eccedono. Abbiamo in questo modo una prima opposizione tra Ilaria ed il Padre; tra Ilaria e Piero, l’uomo di cui Ilaria è innamorato, a causa delle diverse opinioni politiche; vi è rapporto oppositivo tra i figli di Attilio: tra Emilio e Federico, ma anche tra il gruppo Emilio-Federico e Ilaria-Attilio figlio; così come tra Otello e il fratello Attilio; tra Attilio e Carbone; tra Attilio ed il giudice Carnaroli, e così via in un continuo rimando tra soggettività parziali, sfumati riflessi che ora deformano, ora restituiscono l’immagine, circoscrivendo il soggetto per similarità o difformità dall’altro. Ma è soprattutto il contesto storico analizzato ad essere pervaso ed attraversato dalla dicotomia, il Colonialismo con la sua rappresentazione binaria della realtà, che prefigura l’incontro con lo straniero come scontro, con l’altro così oscuro e misterioso, l’altro da domare, da piegare, da sopraffare, altro circoscritto e definito per contrasto con il bianco civilizzatore e reificato nel dominio del subumano, del bestiale.

Il periodo coloniale e la sua retorica fatta di opposizioni manichee, asimmetriche ed irriducibili, indissolubilmente legata alla logica del potere, del dominio, all’espansione territoriale, all’Occidente impegnato ad inginocchiare l’Oriente: «L’obiettivo del discorso coloniale è creare un’immagine dei colonizzati come popolazione composta da tipi degenerati in base alle loro origini razziali, per poter in tal modo giustificare la conquista [...]» (Bhabha 2001: 103). Tale dato emerge in tutta la sua cruda evidenza nelle pagine che seguono Attilio nel suo periodo nelle terre d’oltremare, in quel momento in cui prende forma il razzismo scientifico e si tenta di fornire al suo assunto teorico un riscontro effettuale nella realtà. Seguiremo la spedizione di Lidio Cipriani, l’antropologo tra i primi firmatari del Manifesto della Razza, il «distaccato veicolo di oggettività», che attraverso le misurazioni antropometriche si prefigge l’obiettivo di dimostrare la superiorità della razza bianca, ma:

«Cipriani era stato costretto a constatare l’avvenenza delle abissine. Non c’era niente da fare: la maggior parte di loro purtroppo erano belle, anche secondo i canoni classici dell’antropometria. Da scienziato, con la mente scevra dalle pastoie del pregiudizio, si rendeva conto che di certe ragazze amhara era veramente difficile dimostrare l’inferiorità razziale, rispetto alle coetanee italiane. Aveva ripensato alle parole che Telesio Interlandi gli aveva detto prima di partire e si era convinto che avesse ragione: le sue foto non dovevano divulgare troppo quella bellezza negra».

Ed è così che su consiglio di Interlandi piega i risultati della ricerca ricorrendo ad artifizi di infima lega:

«Un semplice stratagemma era collocare i soggetti con la faccia in pieno sole, obbligandoli così a una smorfia aggrottata che toglieva intelligenza allo sguardo. Se prima di schiacciare il pulsante dell’otturatore lanciava un piccolo grido, ecco che il loro viso s’immobilizzava in un sussulto ferino. Quando muoveva gli occhi di lato loro lo imitavano, così da ritrarli in una smorfia infingarda. Con le donne, per veicolare agli occhi del lettore italiano la loro primitiva barbarie, bastava ritrarle a petto nudo».

Serpeggiano questi ed altri dispositivi di mistificazione e di stereotipizzazione utilizzati dalla propaganda fascista, ma tutta la violenza e la drammaticità insita nella retorica coloniale sull’altro viene resa evidente nel rapporto tra Attilio ed Abeba; appare quindi utile soffermarsi su alcune delle consideriazioni di Homi Bhabha intorno al concetto di stereotipo, da intendersi non solo come griglia analitica di interpretazione e conoscenza aprioristica dell’altro, ma come momento di creazione delle soggettività coloniali e luogo di articolazione della dialettica tra potere e meccanismi psicologici. L’autore sostiene « [...] che lo stereotipo sia una modalità complessa, ambivalente, contraddittoria di rappresentazione, tanto inquietante quanto assertiva [...]» (Bhabha 2001:102).

Serpeggiano questi ed altri dispositivi di mistificazione e di stereotipizzazione utilizzati dalla propaganda fascista, ma tutta la violenza e la drammaticità insita nella retorica coloniale sull’altro viene resa evidente nel rapporto tra Attilio ed Abeba; appare quindi utile soffermarsi su alcune delle consideriazioni di Homi Bhabha intorno al concetto di stereotipo, da intendersi non solo come griglia analitica di interpretazione e conoscenza aprioristica dell’altro, ma come momento di creazione delle soggettività coloniali e luogo di articolazione della dialettica tra potere e meccanismi psicologici. L’autore sostiene « [...] che lo stereotipo sia una modalità complessa, ambivalente, contraddittoria di rappresentazione, tanto inquietante quanto assertiva [...]» (Bhabha 2001:102).

Secondo Bhabha il discorso coloniale, nella costruzione ideologica dell’alterità, si muoverebbe tra ciò che si conosce e ciò che deve essere continuamente reiterato per essere riconosciuto. Tale oscillazione di giudizio ne fa qualcosa che è lontano dall’essere verità conoscitiva ultima e stabile e per tale si manifesta quindi come realtà mutevole incerta, ambivalente:

«Un tratto importante del discorso coloniale è la sua dipendenza dal concetto di fissità nella costruzione ideologica dell’alterità. La fissità, come segno della differenza culturale/storica/razziale nel discorso del colonialismo, appare una modalità di rappresentazione paradossale: connota rigidità e ordine immutato tanto quanto disordine, degenerazione e ripetizione demoniaca. In modo simile lo stereotipo, strategia discorsiva di primo piano, è una forma di conoscenza e identificazione che oscilla fra ciò che è al suo posto, già noto, e qualcos’altro, che dev’essere impazientemente ripetuto…come se l’essenziale doppiezza dell’asiatico o la bestiale licenziosità sessuale dell’africano, che non ha certo bisogno di prove, non possano mai essere provate all’interno di un discorso» (ivi: 97).

Evidenziandone l’ambiguità di fondo ed il fluttuante movimento che coinvolge i soggetti inscritti all’interno della relazione, in un continuo rimando tra riconoscimento e ripudio, piacere e orrore, attrazione e repulsione, l’autore intravede una struttura, la medesima alla base di quello che per Freud è il feticcio. Un oggetto del desiderio, meccanismo psicologico che riconosce una paura atavica, quella della castrazione, e attiva al contempo meccanismi rassicurativi che mascherano l’angoscia suscitata fissandola su qualcos’altro. Lo stereotipo in quanto feticcio va ad occultare il terrore suscitato dalla scoperta di una mancanza o di un’assenza che nel caso coloniale è la scoperta della differenza, dell’esistenza dell’Altro, di qualcuno dissimile da me e che in quanto tale incarna una minaccia per il mio Io, per l’identità:

«Il feticismo infatti, come ripudio della differenza, è quella scena ripetuta che ruota attorno al problema della castrazione: il riconoscimento della differenza sessuale – condizione essenziale alla messa in movimento della catena di assenza e presenza nel regno del Simbolico – è respinto mediante la fissazione su di un oggetto che maschera questa differenza e ristabilisce una presenza originaria. Quanto al legame funzionale tra la fissazione del feticcio e lo stereotipo (o lo stereotipo come feticcio), si tratta di un aspetto ancor più rilevante: in effetti il feticismo è sempre un gioco o un’oscillazione fra: l’affermazione arcaica di pienezza/somiglianza – in termini freudiani Tutti gli uomini hanno un pene, nei nostri; Tutti gli uomini hanno la stessa pelle/razza/cultura – e l’ansia che si associa alla mancanza e alla differenza – di nuovo, per Freud alcuni non hanno peni; per noi alcuni non hanno la stessa pelle/razza/cultura. All’interno del discorso, il feticcio rappresenta il gioco simultaneo fra metafora, intesa come sostituzione (che maschera l’assenza e la differenza) e metonimia, intesa come registrazione della mancanza percepita attraverso la contiguità» (ivi: 109).

Lo stereotipo, con la sua ambivalenza, denoterebbe l’impossibilità da parte del colonizzatore di pensare la propria identità come piena e completa, ma piuttosto come continuamente minacciata dall’irruzione della differenza (cfr. Mellino 2005:74). Ora tale problematicità unitamente alla drammaticità che l’uso dello stereotipo implica all’interno della psiche dei soggetti è presente e ben rappresentata nella relazione tra Attilio e Abeba. Attratto dalla giovane amhara «bella come una rosa», Attilio decide di prenderla con sé per farne la propria madama e apprendiamo come, nel periodo della convivenza, il rapporto tra i due sia percorso da una sottile ambiguità determinata dal parallelo desiderio di Attilio per Abeba e dal rifiuto per ciò che essa rappresenta.

Lo stereotipo, con la sua ambivalenza, denoterebbe l’impossibilità da parte del colonizzatore di pensare la propria identità come piena e completa, ma piuttosto come continuamente minacciata dall’irruzione della differenza (cfr. Mellino 2005:74). Ora tale problematicità unitamente alla drammaticità che l’uso dello stereotipo implica all’interno della psiche dei soggetti è presente e ben rappresentata nella relazione tra Attilio e Abeba. Attratto dalla giovane amhara «bella come una rosa», Attilio decide di prenderla con sé per farne la propria madama e apprendiamo come, nel periodo della convivenza, il rapporto tra i due sia percorso da una sottile ambiguità determinata dal parallelo desiderio di Attilio per Abeba e dal rifiuto per ciò che essa rappresenta.

Nonostante l’asimmetria del rapporto, presupposta comunque dall’istituzione del madamato, leggiamo come attraverso il corpo della donna il protagonista inizia a cambiare: muta qualcosa nel suo mondo interiore, sperimenta sensazioni che non aveva mai avuto con le altre donne, Attilio abbozza un’affezione. Nel momento in cui il rapporto sembra evolvere verso un sentimento l’incanto però si spezza e il giovane uomo reagisce in modo brutale. La pelle scura di Abeba, «il più visibile dei feticci» secondo quanto rivela Bhabha (2001:114) nell’allucinazione ipnagogena assume proporzioni orrifiche, andando ad innestare la paura ancestrale della castrazione all’immediata presa di coscienza dell’incommensurabile quanto irriducibile differenza tra sé e Abeba :

«Stava affondando nel sonno come in un materasso morbido di appagamento e fiducia, quando uno scatto muscolare lo fece sobbalzare. Una contrazione, di quelle che accompagnano l’arrivo del sonno. Sbarrò gli occhi e, con la mente annebbiata, scorse il proprio pene bianco avvolto dalla mano scura di Abeba. Lo invase un terrore subitaneo, incontrollato. “Zac zac!” gli risuonò dentro una voce. Era quella di tutto il Bene e il Male del mondo di quando era un infante. Nel dormiveglia, il viso di Abeba gli parve quello nero e tremendo, infinitamente vendicativo, della regina Taitù».

In questi termini è possibile comprendere tutta la violenza della reazione incomprensibile di Attilio, una visione che comprometterà la natura del rapporto, Abeba verrà trattata non più con la delicatezza che un giovane uomo usa nei confronti della propria donna, ma come un colonizzatore tratta il corpo da colonizzare, fino alla sua dissoluzione. Emblematico è il regalo che Attilio dopo quella notte, saturo di sensi di colpa, dona ad Abeba: uno specchio per potersi riflettere. La pulsione esercitata dal feticcio però non si esaurisce con Abeba, ma accompagnerà Attilio per tutta la vita, il protagonista cercherà in altre donne africane quanto avuto con Abeba, in un continuo rimando di desiderio e repulsione.

Ma Attilio stesso è stereotipo per il lettore, sia nel senso di essere rappresentazione di un determinato tipo: rappresenta il prototipo della razza italica «l’armonia tra intelletto vivace e perfezione corporea del giovane uomo», è non solo «l’incarnazione si poteva dire, di quel razzismo scientifico» ma contemporanemaente «Quello di Attilio era lo sguardo paradossale del colonizzatore: delle persone che incontrava non coglieva, o non gli interessava, la comune natura umana; invece nel paesaggio – in ogni sasso, ogni cirro, ogni grido di sciacallo – riconosceva un messaggio vivo ed eloquente sul proprio alto Destino», sia nel suo essere ambivalente, un protagonista che attrae il lettore mentre condanna molte delle sue scelte.

Per raggiungere tale effetto la scrittrice riccorre ad un particolare espediente narrativo, se infatti la Melandri è narratrice onniscente e riporta i pensieri e la coscienza dei personaggi, altrettanto non fa con Attilio Profeti. Ne consegue una imperscrutabilità del personaggio «[...] egli rientrava sempre senza tentenna- menti nell’unica realtà di cui gli im- portasse, quella fuori da sé». Attilio è un punto cieco della visione, è inconoscibile, l’unico a non deformarsi nel gioco degli specchi, l’unico a rientrare sempre in ciò che è senza mutare mai, ed è per questo che attrae, per il suo essere enigma, per il suo costringere il lettore a pensare il perchè delle sue azioni. Questa mancanza di coscienza, altresì, di riflessività, unitamente al presentarsi come incarnazione perfetta dello spirito dell’epoca è un tentativo da parte dell’autrice di far comprendere qualcosa d’altro: Attilio è l’Italia, quell’Italia che si è sottratta alle proprie responsabilità, dimenticando le azioni compiute, così come Ilaria rappresenta la generazione che ha il compito di ricordare, di far qualcosa per questi altri che bussano alla nostra porta, che travalicano le nostre frontiere.

Accogliere la differenza, piuttosto che rifiutarla attraverso quel procedere per categorie oppositive che si dimostra efficace solo sul piano della finzione letteraria, è esperienza gravida di cambiamento: Ilaria attraverso il confronto con il padre impara sì qualcosa su sé, ma il vero cambiamento avviene quando abbraccia il diverso, quando accoglie in sé la differenza e poco importa se quel quasi nipote abbia o meno lo stesso sangue che fluisce nelle sue vene. Nel contesto di questa storia privata grande rilievo assume dunque mediante la figura di Attilio la ricostruzione della storia collettiva più generale, della memoria rimossa e taciuta. Altrettando pregevoli risultano essere le pagine dedite alla migrazione. La scrittrice riesce e restituire l’orrore del viaggio, i pericoli, la speranza, la paura, l’ostinato coraggio, e la voglia di sopravvivere, i tempi pieni e le attese infinite, la diversa e soggettiva percezione del tempo che il soggetto migrante sperimenta su se stesso, unitamente alla descrizione della farraginosità del sistema legislativo in materia migrante, alla non vita nei centri di accoglienza.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

Riferimenti Bibliografici

Bhabha H., I luoghi della cultura, Meltemi, Roma, 2001

Mellino M., La critica postcoloniale: decolonizzazione, capitalismo e cosmopolitismo nei postcolonial studies, Meltemi, Roma, 2005

Personal Book Shopper, Sangue giusto, intervista a Francesca Melandri, 15 Novembre 2017

http://www.lepersonalbookshopper.it/2017/11/15/sangue-giusto-intervista-a-francesca-melandri/

_______________________________________________________________________________

Annamaria Clemente, giovane laureata in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo, è interessata ai legami e alle reciproche influenze tra la disciplina antropologica e il campo letterario. Si occupa in particolare di seguire autori, tendenze e stili della letteratura delle migrazioni.

_______________________________________________________________