Sull’immigrazione le parole – dette o scritte, misurate o gridate, meditate e documentate oppure scagliate a raffica come pallottole – sembrano ormai irrimediabilmente sature di enfasi e di retoriche, gonfie di demagogiche manipolazioni, in ogni caso urticanti perché compromesse da pulsioni, emozioni, sentimenti e risentimenti. Se è vero che la lingua è l’osservatorio privilegiato da cui si guarda la vita e si abita il mondo, se le parole non sono soltanto parole, la narrazione del fenomeno all’interno del discorso pubblico traccia i confini del nostro pensare e del nostro sentire, definisce non solo l’orizzonte di senso dei significanti ma anche il destino delle cose significate, costruisce la realtà ovvero la nostra visione della realtà.

Se così è, allora sarà meno difficile comprendere come a fronte della verità dei numeri prevalgano la potenza e la prepotenza delle ideologie, contro i fatti la loro distorsione mediatica e politica, sul buonsenso delle argomentazioni il nonsense delle semplificazioni e dei luoghi comuni. Nel lessico dell’immigrazione le parole soffrono sia di anoressia che di bulimia, essendo da un lato svuotate dall’assenza di proprietà semantica e dall’altro ingolfate da significati e usi impropri. È alla letteratura dunque che spesso bisogna guardare per sfuggire agli stereotipi della comunicazione pubblica e per conoscere più da vicino il mondo abitato e vissuto dai migranti. E nella letteratura ai confini della cronaca si può trovare lo sguardo laico e disinquinato, la prospettiva rovesciata rispetto a quella convenzionale, la decostruzione di schemi pregiudiziali e ottiche precostituite. Da qui l’attenzione ai soggetti e alle loro storie di vita, ai contesti storici e geografici delle loro origini, a quanto precede il loro arrivo, alla loro umana vicenda esistenziale prima della loro difficile esperienza migratoria.

A guardar bene, sta guadagnando spazio una scrittura che sta a mezza strada tra reportage, diario, testimonianza autobiografica, documento etnografico e inchiesta giornalistica, la produzione di un genere promiscuo, meticcio, ibrido, esito di una felice commistione di registri linguistici diversi, di attraversamenti e sconfinamenti di stili. Le frontiere tra narrativa e saggistica si sono infatti assottigliate, si sono ridotte le distanze in un scaltrito gioco di screziature, di tessiture e di contaminazioni. Nelle storie raccolte e narrate, in prima o in terza persona, coagulano e dialogano più voci e più identità, accenti diversi e differenti punti di vista, una pluralità di sguardi, di immagini e di immaginario, di universi umani e culturali, di individuali percorsi e progetti di vita.

Tra cronaca vissuta e ricognizione storica, scandaglio analitico e introspezione psicologica, pamphlet politico e breviario etico e civile, dove collocare, per esempio, l’ultima opera del compianto Alessandro Leogrande, La frontiera edita da Feltrinelli nel 2015 e più volte ristampata? In quale scaffale della libreria dobbiamo ordinare questo libro che è modello esemplare di un certo modo di parlare di migrazione, di un certo stile di raccontare i fatti, attingendo al di là del fenomeno di massa alle vite e alle storie dei singoli migranti? Leogrande era autore che attraversava il mare della scrittura in lungo e in largo, ne sperimentava le eclettiche potenzialità, le dense espressività. Dopo aver letto l’ultima pagina de La frontiera abbiamo la sensazione di essere approdati alla terra di mezzo della letteratura di non-fiction, a quella forma di alto e raffinato giornalismo che si fa metanarrazione, preghiera civile, denuncia etica, provocazione intellettuale. O più semplicemente sentiamo di aver felicemente navigato sulle onde di una limpida scrittura letteraria che parla di epos senza l’enfasi dell’epica, di pietas senza alcuna concessione al pietismo, di pathos senza alcun artificio retorico.

Nello sguardo di Leogrande le migrazioni non sono eventi che erompono dal nulla, né sono accadimenti banalmente mediatici ma sono mozioni e avventure individuali, risoluzioni e drammi familiari, fratture culturali e sconvolgimenti territoriali. Nulla è immediatamente intelligibile nel flusso confuso e indistinto dei dati statistici e tutto appare sotto una luce diversa se ricondotto alla dimensione umana dei soggetti, alle loro dolorose biografie, ai loro itinerari spaziali e temporali. Affiora quanto resta ai margini dello spettacolo messo in scena dagli sbarchi, invisibile e incomprensibile nei canoni narrativi proposti dal dibattito politico ricorrente. Il mosaico di esperienze – di violenze e di speranze – ordinate e ricomposte nel libro offre delle migrazioni una visione pressoché inedita, una lettura interna, una sorta di backstage, con i volti, i nomi, le storie, i luoghi remoti e sconosciuti «perché provengono letteralmente – scrive Leogrande – da un altro mondo».

Nello sguardo di Leogrande le migrazioni non sono eventi che erompono dal nulla, né sono accadimenti banalmente mediatici ma sono mozioni e avventure individuali, risoluzioni e drammi familiari, fratture culturali e sconvolgimenti territoriali. Nulla è immediatamente intelligibile nel flusso confuso e indistinto dei dati statistici e tutto appare sotto una luce diversa se ricondotto alla dimensione umana dei soggetti, alle loro dolorose biografie, ai loro itinerari spaziali e temporali. Affiora quanto resta ai margini dello spettacolo messo in scena dagli sbarchi, invisibile e incomprensibile nei canoni narrativi proposti dal dibattito politico ricorrente. Il mosaico di esperienze – di violenze e di speranze – ordinate e ricomposte nel libro offre delle migrazioni una visione pressoché inedita, una lettura interna, una sorta di backstage, con i volti, i nomi, le storie, i luoghi remoti e sconosciuti «perché provengono letteralmente – scrive Leogrande – da un altro mondo».

Lungo le frontiere che l’autore ridisegna e ripercorre a ritroso insieme ai migranti, viaggiatore in mezzo ai profughi, la scrittura intreccia etica e politica, si fa dialogo e testimonianza, autobiografia di gruppo e memoria dei fantasmi coloniali, frammenti totalmente rimossi e dolorosamente ritrovati. La “linea d’ombra” – «una linea fatta di infiniti punti, infiniti nodi, infiniti attraversamenti. Ogni punto una storia, ogni nodo un pugno di esistenze. (…) Non un luogo preciso, piuttosto la moltiplicazione di una serie di luoghi in perenne mutamento, che coincidono con la possibilità di finire da una parte o rimanere nell’altra» – passa da Lampedusa e penetra nella Libia squassata dalle guerre intestine, si spinge nel Corno d’Africa muovendo dall’Eritrea e dalla Somalia, devastate da dittature militari e povertà endemica, sfiora i Balcani, scende sulle coste della Grecia, tocca il porto di Patrasso, un altro snodo cruciale dei viaggi dei migranti contro i quali imperversa il furore razzista di Alba Dorata, per entrare infine nei centri italiani di identificazione ed espulsione, nelle periferie multietniche di Roma e per le vie di Bolzano e del Sud Tirolo. Un periplo attraverso le rotte non solo geografiche ma anche storiche e perfino intime della migrazione.

«Dopo la caduta del Muro di Berlino – osserva Leogrande – il confine principale tra il mondo di qua e il mondo di là cade proprio tra le onde di quello che, fin dall’antichità, è stato chiamato Mare di mezzo». Il Mediterraneo è infatti il «teatro di una guerra globale a bassa intensità», il precipitato di un esodo collettivo i cui protagonisti incontrati dall’autore hanno un nome, un volto, un’identità, una soggettività. La declinazione biografica che esorcizza i rischi della generalizzazione e della reificazione dei soggetti è sostenuta da un approccio di tipo etnografico che assume il punto di vista di chi narra in una prospettiva transnazionale, dal momento che i luoghi di origine e quelli di arrivo del circuito migratorio sono contestualizzati e spiegati entro un medesimo sguardo, un unico indivisibile campo di osservazione. Nel tumulto di una infinita diaspora c’è la voce del giovane somalo Hamid, uno dei pochi sopravvissuti al naufragio del 6 maggio 2011 davanti alle coste libiche, nel mezzo della guerra contro Gheddafi: 650 morti. Ha lasciato la Somalia a tredici anni, ha perso il fratello di sedici nella traversata, e Leogrande si chiede «Cosa muove questa crociata di bambini e ragazzini verso le porte dell’Europa a lungo sognate?». Le parole strappate al silenzio sono soltanto «un piccolo grumo di ciò che Hamid tiene celato dentro di sé». Ma bastano a farci intuire quale indicibile tragedia ci sia dietro queste fughe disperate, quali «sconquassi sociali», quali «fratture globali avvolgono le motivazioni individuali, fino a stritolarle».

Un altro scampato al terribile naufragio nelle acque di Lampedusa del 3 ottobre 2013 – 366 vittime ufficialmente accertate, 360 eritrei – l’eritreo Syoum, racconta dell’inferno lasciato alle spalle, del regime repressivo di Afewerki che costringe la popolazione al servizio di leva obbligatorio e permanente. Che l’ex colonia italiana sia ormai diventata un Paese totalmente militarizzato, una grande caserma, una dittatura che dissemina in Europa agenti dei servizi segreti per colpire le famiglie dei dissidenti, è confermato da altre testimonianze: da Gabriel, per esempio, ex militante del Fronte popolare di liberazione eritreo, nato e cresciuto nel ristretto ambiente dell’elite intellettuale di Asmara, «un esule politico che ha vissuto sulla propria pelle la stagione del marxismo africano – quel composito impasto di ideali socialisti, anticolonialismo e lotta nazionale – e poi ha assistito alla degenerazione del gruppo politico al quale ha dedicato la propria vita (…), al tradimento del Caro Leader, alla nascita di una nuova burocrazia, alla creazione dei tribunali speciali contro i nemici del popolo».

C’è molta Italia nelle parole che Leogrande raccoglie da quanti fuggono dai gulag della Somalia, dell’Eritrea e della Libia, così che la lettura delle migrazioni si risolve in una rilettura dei nostri fantasmi coloniali, della rimozione delle nostre responsabilità storiche e politiche, dal momento che «sono le nostre ex colonie uno dei principali ventri aperti dell’Africa contemporanea». Ciò che abbiamo dimenticato – i luoghi, le terre «sulle cui zolle far sorgere l’alba di un nuovo impero», le oscure pagine degli eccidi e dei crimini fascisti – «torna oggi a parlarci riempiendo di ragazzi e ragazze i barconi che solcano il Mediterraneo». Scrive dunque di migrazioni Leogrande ma in realtà contribuisce attraverso le voci dei profughi a riscrivere la storia che abbiamo dimenticato, riconnettendo la memoria del nostro passato coloniale e la cronaca del nostro presente, la drammatica dissoluzione delle ex colonie e la recente diaspora, «i mille volti dell’Africa italiana e i figli della lunga stagione del post-colonialismo». Tanto più che l’autore, ascoltando i racconti di Syoum e di altri eritrei, scopre che alcuni dei campi di concentramento aperti dal governo di Afewerki sorgono negli stessi luoghi dove erano quelli costruiti dai fascisti. Una tragica nemesi storica, una incestuosa relazione di potere tra colonizzatori e colonizzati, «come se la Storia – scrive Leogrande – fosse davvero un enorme banco da macellaio in cui si finiscono per riprodurre gesti, tic mentali, azioni, rituali, già segnati dai vincitori di ieri. Come se ogni liberazione, alla fine, non conducesse ad altro che a impugnare un coltello e a stare dalla solita parte del banco».

D’altra parte, non si spiegano le ragioni profonde delle attuali migrazioni se nell’inquieto scenario della globalizzazione contemporanea non si considera dal punto di vista sistemico il ruolo determinante delle politiche del neocolonialismo, la lunga e pervasiva opera di controllo e di dominio esercitata dall’Occidente sul continente africano, attraverso le cosiddette strategie di sviluppo e in verità di spoliazione delle risorse umane e delle produzioni materiali, alla fine di un processo mai del tutto compiuto di decolonizzazione. Le strade che oggi percorrono gli uomini e le donne che dall’Africa giungono in Europa sono le stesse che gli europei hanno creato per colonizzare spazi e culture dell’Africa. È vero quanto sostiene Saskia Sassen: «la complessità concorre a determinare l’invisibilità: quanto più complesso è il sistema, tanto più difficile è risalire alle responsabilità e tanto più difficile è che qualcuno si senta responsabile». In tutta evidenza tuttavia c’è un rapporto simmetrico – un drammatico ordito di corrispondenze – tra le dinamiche di penetrazione dell’economia e della finanza occidentali e le espulsioni dalle terre e dai villaggi delle popolazioni a sud del Mediterraneo. Un’espulsione – piuttosto che un’invasione – che paradossalmente si replica al di là del mare, sull’altra sponda, lungo le aspre e ciniche frontiere alle porte dell’Europa. E le tessere di questo mosaico Leogrande pazientemente le ha ricomposte attraverso i ritratti e le biografie personali dei rifugiati che ha incontrato e ascoltato, con cui ha dialogato e discusso. Quelle esperienze sono incarnate nelle loro parole, nei loro silenzi, nelle loro complicate traiettorie esistenziali.

D’altra parte, non si spiegano le ragioni profonde delle attuali migrazioni se nell’inquieto scenario della globalizzazione contemporanea non si considera dal punto di vista sistemico il ruolo determinante delle politiche del neocolonialismo, la lunga e pervasiva opera di controllo e di dominio esercitata dall’Occidente sul continente africano, attraverso le cosiddette strategie di sviluppo e in verità di spoliazione delle risorse umane e delle produzioni materiali, alla fine di un processo mai del tutto compiuto di decolonizzazione. Le strade che oggi percorrono gli uomini e le donne che dall’Africa giungono in Europa sono le stesse che gli europei hanno creato per colonizzare spazi e culture dell’Africa. È vero quanto sostiene Saskia Sassen: «la complessità concorre a determinare l’invisibilità: quanto più complesso è il sistema, tanto più difficile è risalire alle responsabilità e tanto più difficile è che qualcuno si senta responsabile». In tutta evidenza tuttavia c’è un rapporto simmetrico – un drammatico ordito di corrispondenze – tra le dinamiche di penetrazione dell’economia e della finanza occidentali e le espulsioni dalle terre e dai villaggi delle popolazioni a sud del Mediterraneo. Un’espulsione – piuttosto che un’invasione – che paradossalmente si replica al di là del mare, sull’altra sponda, lungo le aspre e ciniche frontiere alle porte dell’Europa. E le tessere di questo mosaico Leogrande pazientemente le ha ricomposte attraverso i ritratti e le biografie personali dei rifugiati che ha incontrato e ascoltato, con cui ha dialogato e discusso. Quelle esperienze sono incarnate nelle loro parole, nei loro silenzi, nelle loro complicate traiettorie esistenziali.

«Ho impiegato molto tempo per capirlo. Bisogna farsi viaggiatori per decifrare i motivi che hanno spinto tanti a partire e tanti altri ad andare incontro alla morte. Sedersi per terra intorno al fuoco e ascoltare le storie di chi ha voglia di raccontarle, come hanno fatto altri viaggiatori fin dalla notte dei tempi». Così annota l’autore nell’ultima pagina de La frontiera, un libro che ci costringe ad affondare i nostri piedi nel fango delle violenze e delle efferatezze di cui sono fatte le storie dei migranti, a guardare da vicino quanto non vediamo e non sappiamo perché accade oltre il nostro orizzonte, al di là della nostra immaginazione: il numero mai esatto degli annegati e i traumi segreti dei sopravvissuti, la moltitudine dei passeurs, degli scafisti, le mille bande dei predoni che sequestrano, torturano, ricattano, l’esercito dei miliziani e dei carcerieri delle prigioni libiche che taglieggiano, seviziano, stuprano, trafficano in mezzo al deserto nel prelievo degli organi e nel commercio degli stessi ostaggi, comprati e rivenduti tra le opposte fazioni. Una galassia articolata ed eterogenea, dagli incerti confini, che comprende figure ambigue come i cosiddetti baby scafisti che stanno in mezzo tra traghettati e traghettatori, o certi mediatori culturali che operano all’interno dell’universo paracarcerario dei CIE pronti a trasformarsi nei più feroci aguzzini. Viene in mente per certi aspetti la “zona grigia” di cui ha scritto Primo Levi in I sommersi e i salvati, quando nei lager tra vittime e carnefici sfumavano i contorni e si accentuavano le contiguità: «quanto più è dura l’oppressione, tanto più è diffusa tra gli oppressi la disposizione a collaborare col potere».

Ancor più confusa ed equivoca è la distinzione tra trafficanti e guardie costiere, tra criminali e amministratori nella Libia devastata da un coacervo di fazioni e di tribù armate, di terroristi e di mercanti di morte. «Hanno tutti la stessa divisa, una divisa qualsiasi, che siano poliziotti veri, trafficanti o guardie costiere. Anche perché spesso quelli che erano trafficanti sono diventati guardie costiere e quelli che erano poliziotti sono complici dei trafficanti». Su questo guazzabuglio ove pare si concentri il grado zero della violenza e del male assoluto hanno scritto Francesco Viviano e Alessandra Ziniti un libro che è un documento, una agghiacciante e raccapricciante rassegna di storie e di testimonianze. Non lasciamoli soli (Chiarelettere 2018) è un altro esempio di scrittura sulle migrazioni che non lascia spazio alla retorica delle ideologie né a quella dei sentimenti. Se è vero che leggiamo per non essere più come prima, queste pagine sono qualcosa di più di una produzione giornalistica, sono pugni allo stomaco e coltelli che trapassano la pelle, sono prove inoppugnabili da portare in tribunale quando saranno processati i responsabili di uno dei più grandi crimini umanitari del dopoguerra. «La battaglia della letteratura – ha scritto Italo Calvino – è uno sforzo per uscire fuori dai confini del linguaggio. È dall’orlo estremo del dicibile che essa si protende, è il richiamo di ciò che è fuori dal vocabolario che muove la letteratura». È sull’orlo estremo del dicibile, del narrabile, dell’immaginabile che è costretto a sporgersi il lettore, ai margini di un mondo concentrazionario, di un mattatoio paragonabile solo ai lager nazisti, ai campi di sterminio che nel cuore dell’Europa nessun bravo cittadino tedesco ebbe a denunciare. Non diversamente oggi nessuno sembra domandarsi che fine facciano le migliaia di uomini, donne e bambini trattenuti e sequestrati nei centri di detenzione libici. «Loro non sono ebrei ma neri. Non sono sempre esseri umani?» si chiede Giorgia, «un operatore umanitario, ma per l’opinione pubblica e il governo un trafficante di uomini».

Ancor più confusa ed equivoca è la distinzione tra trafficanti e guardie costiere, tra criminali e amministratori nella Libia devastata da un coacervo di fazioni e di tribù armate, di terroristi e di mercanti di morte. «Hanno tutti la stessa divisa, una divisa qualsiasi, che siano poliziotti veri, trafficanti o guardie costiere. Anche perché spesso quelli che erano trafficanti sono diventati guardie costiere e quelli che erano poliziotti sono complici dei trafficanti». Su questo guazzabuglio ove pare si concentri il grado zero della violenza e del male assoluto hanno scritto Francesco Viviano e Alessandra Ziniti un libro che è un documento, una agghiacciante e raccapricciante rassegna di storie e di testimonianze. Non lasciamoli soli (Chiarelettere 2018) è un altro esempio di scrittura sulle migrazioni che non lascia spazio alla retorica delle ideologie né a quella dei sentimenti. Se è vero che leggiamo per non essere più come prima, queste pagine sono qualcosa di più di una produzione giornalistica, sono pugni allo stomaco e coltelli che trapassano la pelle, sono prove inoppugnabili da portare in tribunale quando saranno processati i responsabili di uno dei più grandi crimini umanitari del dopoguerra. «La battaglia della letteratura – ha scritto Italo Calvino – è uno sforzo per uscire fuori dai confini del linguaggio. È dall’orlo estremo del dicibile che essa si protende, è il richiamo di ciò che è fuori dal vocabolario che muove la letteratura». È sull’orlo estremo del dicibile, del narrabile, dell’immaginabile che è costretto a sporgersi il lettore, ai margini di un mondo concentrazionario, di un mattatoio paragonabile solo ai lager nazisti, ai campi di sterminio che nel cuore dell’Europa nessun bravo cittadino tedesco ebbe a denunciare. Non diversamente oggi nessuno sembra domandarsi che fine facciano le migliaia di uomini, donne e bambini trattenuti e sequestrati nei centri di detenzione libici. «Loro non sono ebrei ma neri. Non sono sempre esseri umani?» si chiede Giorgia, «un operatore umanitario, ma per l’opinione pubblica e il governo un trafficante di uomini».

Le migrazioni nel libro di Viviano e Ziniti sono un incredibile viatico di violenze e di soprusi, una sequela parossistica di odio e crudeltà, di torture e deportazioni. Ma nel degrado dell’umano la voce dei sopravvissuti che giunge a noi attraverso l’asciutto racconto degli autori ha la potenza di un monito e di una condanna ovvero di un riscatto e di una speranza. Le loro storie – biografie che fanno rabbrividire – conducono tutte dall’incerta peregrinazione nel deserto all’inferno dei campi libici, alle terribili esperienze di riduzione in schiavitù, di turpe tratta della prostituzione, di ripetuti sequestri e infami ricatti. Chi è crocifisso legato mani e piedi, a testa in giù; chi è bastonato ripetutamente fino all’estrema prostrazione. Rambo è nome di personaggio che ricorre sulle labbra di non pochi dei profughi. È «il gigante armato di kalashnikov, pistola, frustra e mazza» che da vittima di una strage familiare si fa torturatore feroce «come una belva assetata» nel ghetto del generale Alì, per guadagnarsi anche lui il passaggio in Europa. Li picchia con tubi di gomma sui piedi, attacca i cavi elettrici sul petto, versa sul loro corpo secchi di acqua bollente, intima alle loro famiglie di mandare denaro mentre fa sentire per telefono le grida di dolore del carcerato. Riconosciuto a Lampedusa da uno dei suoi perseguitati sarà per fortuna denunciato alla giustizia italiana.

Sono adolescenti, giovanissimi i protagonisti e testimoni oculari delle storie salvate assieme alle vite miracolosamente strappate alla morte. Ahmed, che ha assistito impotente alla uccisione dei suoi compagni di viaggio, è sopravvissuto ma è stato costretto a fare il becchino delle migliaia di cadaveri ammassati sulle spiagge – tutti annegati o ammazzati – destinati alle enormi fosse comuni nascoste sotto le dune di sabbia. Scenario apocalittico che resta nella memoria e negli incubi notturni del giovane nigeriano. Samir e Abbas sono due quindicenni, fuggiti dalla carneficina nel Darfur, tra i tanti rapiti, venduti e comprati all’asta nelle piazze, per lavorare come schiavi nei campi di cotone o di mais. Un video della CNN che documenta questo aberrante mercato non è riuscito a sensibilizzare l’attenzione della comunità internazionale. Segen, un ragazzo eritreo di 22 anni, salvato a stento dalla nave spagnola di Open Arms, è morto pochi giorni dopo di fame. Maryam che voleva diventare medico è stata schiavizzata nella tratta delle baby prostitute. Anche Milet, appena quattordicenne, è stata sequestrata nel rituale magico del voodoo e costretta a prostituirsi per ripagare il debito impossibile.

Molte giovani come lei, picchiate selvaggiamente, seviziate e stuprate, spesso incinte di figli dei loro violentatori, affidano l’incomunicabilità del dolore e la muta sofferenza del trauma subìto all’evidenza dei segni del corpo martoriato e abusato, alle stimmate della guerra e delle barbarie. Così è per quanti – uomini e donne – non hanno la forza di parlare, di raccontare l’abisso di estreme violenze in cui sono precipitati. Il corpo con le sue ferite, ustioni, abrasioni, mutilazioni è l’unico testimone possibile. Alcune cicatrici restano tuttavia invisibili e non è facile il compito dei medici degli ambulatori italiani, quasi tutti volontari, impegnati a rassicurare i loro pazienti, che non riescono a cancellare gli incubi notturni e l’eco orribile dello sghignazzare dei carcerieri. È capitato che durante le visite cardiologiche qualcuno reagisca con furia alla vista degli elettrodi ricordando le torture dei loro aguzzini con le scariche elettriche. Accade pure che alcuni bambini non vogliano lavarsi, avendo associato all’acqua i momenti di terrore del naufragio. Da qui la consapevolezza degli specialisti della medicina delle migrazioni che i segni più profondi e devastanti di queste traumatiche esperienze sono quelli che non si vedono e non si riconoscono, quelli prodotti dalle torture psicologiche che tendono all’annientamento della personalità della vittima.

Anche di questi aspetti della migrazione Francesco Viviano e Alessandra Ziniti danno conto nel loro libro, che intreccia alle storie dei profughi quelle dei soccorritori, degli operatori delle Ong, dell’Unhcr, della Comunità di Sant’Egidio e si chiude con la descrizione del volo per l’Italia di Fairoz, Zabib, Bsritat e Sanboto, quattro donne eritree sottratte alla prigione di Tripoli, grazie ai corridoi umanitari aperti lungo la rotta del Niger. Il Paese africano più povero del mondo ospita le case de passage, centri di transito, di accoglienza e di protezione per migliaia di migranti in fuga dagli Stati confinanti distrutti da guerre e violenze di ogni genere. Da qui sono da qualche tempo organizzati i trasferimenti in sicurezza di piccoli gruppi in condizione di particolare vulnerabilità. Ma da Agadez, antico crocevia di carovane, muovono anche le vie dei trafficanti, dei passeurs, dei jihadisti, dei tagliagola. E nel Niger sono andati gli scrittori Edoardo Albinati e Francesca D’Aloia al seguito di una missione dell’Unhcr, tenendo un diario pubblicato di recente da Baldini Castoldi, Otto giorni in Niger. Un’altra fonte letteraria che offre una prospettiva diversa del fenomeno migratorio, un’altra testimonianza in forma diaristica che risale ai luoghi di origine dei flussi, alla radice e alla confluenza dei principali percorsi di un popolo di uomini, donne e bambini in marcia verso il Mediterraneo, ma anche al centro di interessi economici, militari e politici di tante nazioni. «Il Niger – scrive Albinati – è il punto di passaggio formicolante di tutto quanto si muove oggi nell’area: rifugiati, migranti, armi, capitali occidentali e cinesi, funzionari e militari di mezzo mondo. E le famose miniere di uranio di Arlit, che riforniscono le centrali atomiche francesi, garantendo acqua calda nei termosifoni e nel bidet che pure a Parigi non hanno».

Anche di questi aspetti della migrazione Francesco Viviano e Alessandra Ziniti danno conto nel loro libro, che intreccia alle storie dei profughi quelle dei soccorritori, degli operatori delle Ong, dell’Unhcr, della Comunità di Sant’Egidio e si chiude con la descrizione del volo per l’Italia di Fairoz, Zabib, Bsritat e Sanboto, quattro donne eritree sottratte alla prigione di Tripoli, grazie ai corridoi umanitari aperti lungo la rotta del Niger. Il Paese africano più povero del mondo ospita le case de passage, centri di transito, di accoglienza e di protezione per migliaia di migranti in fuga dagli Stati confinanti distrutti da guerre e violenze di ogni genere. Da qui sono da qualche tempo organizzati i trasferimenti in sicurezza di piccoli gruppi in condizione di particolare vulnerabilità. Ma da Agadez, antico crocevia di carovane, muovono anche le vie dei trafficanti, dei passeurs, dei jihadisti, dei tagliagola. E nel Niger sono andati gli scrittori Edoardo Albinati e Francesca D’Aloia al seguito di una missione dell’Unhcr, tenendo un diario pubblicato di recente da Baldini Castoldi, Otto giorni in Niger. Un’altra fonte letteraria che offre una prospettiva diversa del fenomeno migratorio, un’altra testimonianza in forma diaristica che risale ai luoghi di origine dei flussi, alla radice e alla confluenza dei principali percorsi di un popolo di uomini, donne e bambini in marcia verso il Mediterraneo, ma anche al centro di interessi economici, militari e politici di tante nazioni. «Il Niger – scrive Albinati – è il punto di passaggio formicolante di tutto quanto si muove oggi nell’area: rifugiati, migranti, armi, capitali occidentali e cinesi, funzionari e militari di mezzo mondo. E le famose miniere di uranio di Arlit, che riforniscono le centrali atomiche francesi, garantendo acqua calda nei termosifoni e nel bidet che pure a Parigi non hanno».

Tra strade sterrate e polverose corrono le motociclette coreane e scorrazzano i bambini, numerosissimi, bellissimi. In mezzo a baracche ed edifici sgangherati si improvvisano mercati di poveri frutti, tuberi, pezzi di ricambio e stoffe colorate. E sopra ogni cosa imperversa la plastica, «brandelli di plastica nera trasportati dal vento e afferrati dai rami secchi» come fossero avvoltoi o cornacchie. Alla bellezza dei volti e alla grazia di una popolazione generosa e solidale fanno da contrappunto i villaggi infestati da immondezzai di residui plastici, di scarti e scorie del mondo occidentale. «I campi paiono essere coltivati a bottiglie e bottigliette». Di plastica. Qui, ai confini del deserto, convogliano e si radunano migliaia di sfollati, provenienti da vari Paesi colpiti da catastrofi naturali, saccheggi, incendi, conflitti. Qui si comprende quanto artificiosa e arbitraria sia la distinzione tra i cosiddetti migranti economici e i richiedenti asilo per guerre e persecuzioni. «Se il tuo bestiame muore di sete, o se ti viene requisito dai jihadisti, il risultato alla fine è il medesimo: devi andartene. Partire prima di morire». Qui si può restare per anni in attesa del visto per l’Europa, costretti a vivere in una sorta di non-luogo, in una permanente condizione di sospensione. Laddove «la frontiera è un fatto amministrativo e poco più» e la solidarietà «non un valore astratto ma un dato naturale, fisico, così come sono beni comuni l’aria e l’acqua», in questa contrada del mondo diseredata ma mite, non ci sono soltanto bisogni ma anche desideri, molto semplici, quasi ingenui, come quelli di una ragazza qualsiasi che aspira ad uscire la sera per andare a ballare.

Troppo spesso si dimentica che assieme alla disperazione chi fugge coltiva comunque una speranza, un progetto di vita che si oppone alla morte, un’aspirazione che vuole sconfiggere il destino, un desiderio di altrove che lungo le rotte dell’immaginazione e della curiosità si alimenta e s’incrementa proprio a causa delle condizioni estreme da cui muove. A fronte degli orrori della guerra e delle privazioni della povertà, pur nella consapevolezza dei rischi di una traversata incontrollata nel deserto – ci vogliono quattro giorni per raggiungere la costa, «se il mezzo dovesse avere un guasto, la fine è certa» –, passa per il Niger un’umanità di giovani africani che, nonostante tutto, continuano a guardare alla Libia come alla porta della agognata Europa. Francesca d’Aloja coglie il paradosso di questa situazione: «non è possibile ostacolare a ogni costo la migrazione, da una parte, e dall’altra pretendere di avere a cuore l’incolumità di chi la intraprende. Tutti i fari – aggiunge – sono accesi sul Mediterraneo, ma è qui, ai bordi del deserto, nel cuore del Sahel, che i destini si biforcano».

Alla fine dei percorsi l’Europa è la meta comune. Ma al corridoio organizzato dai trafficanti, che in mezzo a mille pericoli conduce dal Niger alla Libia per centinaia di chilometri di sabbia e rocce, l’altro corridoio, quello umanitario che porta, viceversa, dalla Libia al Niger per raggiungere infine in aereo l’Europa, senza la avventurosa traversata sul mare, è ancora troppo stretto e riservato a pochi. Le ragazze evacuate dalle carceri libiche hanno quasi sempre una creatura appena nata in braccio o portano nel grembo il frutto della efferata violenza subìta. Qualcuna di loro sussurra: «Non riconosco più il mio corpo, non lo sento più…». Sono quelle stesse donne che vediamo scendere in punta di piedi dalle navi nei nostri porti, ne ignoriamo le storie, non sapremo davvero mai cosa si nasconde dietro i loro sguardi tristi e sospettosi. Scrivere di migrazioni significa anche tentare di interpretare i loro silenzi, le loro paure, il loro dolore. Significa scrivere di migranti, di persone, di uomini, donne e bambini, non di categorie etniche astratte, di alterità irriducibili e reificate.

Alla fine dei percorsi l’Europa è la meta comune. Ma al corridoio organizzato dai trafficanti, che in mezzo a mille pericoli conduce dal Niger alla Libia per centinaia di chilometri di sabbia e rocce, l’altro corridoio, quello umanitario che porta, viceversa, dalla Libia al Niger per raggiungere infine in aereo l’Europa, senza la avventurosa traversata sul mare, è ancora troppo stretto e riservato a pochi. Le ragazze evacuate dalle carceri libiche hanno quasi sempre una creatura appena nata in braccio o portano nel grembo il frutto della efferata violenza subìta. Qualcuna di loro sussurra: «Non riconosco più il mio corpo, non lo sento più…». Sono quelle stesse donne che vediamo scendere in punta di piedi dalle navi nei nostri porti, ne ignoriamo le storie, non sapremo davvero mai cosa si nasconde dietro i loro sguardi tristi e sospettosi. Scrivere di migrazioni significa anche tentare di interpretare i loro silenzi, le loro paure, il loro dolore. Significa scrivere di migranti, di persone, di uomini, donne e bambini, non di categorie etniche astratte, di alterità irriducibili e reificate.

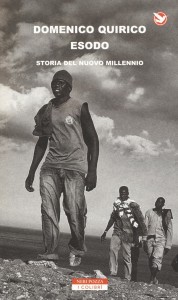

«Ciascuno di loro è un caso, non una massa come ci ostiniamo a convertirli»: così scrive Domenico Quirico in quel bellissimo diario di viaggio, Esodo, pubblicato nel 2016 da Neri Pozza. E aggiunge: «Abbiamo passato vent’anni a fantasticare di come sarebbe stato il terzo millennio: le invenzioni, i robot, le malattie sconfitte, Marte colonizzato come se fosse un’isoletta esotica, la democrazia planetaria, la fine della Storia (…). Ed eccolo invece, il terzo millennio, è arrivato come forse mai nessun secolo arrivò così pieno di avvenire. (…) Colonne di esseri umani attraversano a piedi l’Europa, guadano fiumi, fanno crollare reticolati e muri. Flotte di imbarcazioni fradice, zeppe di uomini attraversano il Mediterraneo (…) Come accade tutto questo? Guardiamo l’uomo che si orienta in queste tragedie, guardiamo noi stessi e capiremo. (…) Quando si scrive di loro, è impossibile ignorare stato civile, mestiere, geografia. La Grande Migrazione comporta un mutamento obbligatorio di vita per il cronista, ma anche per il narratore, il sociologo o l’analista, che devono avventurarsi non più solo con la testa, ma con il corpo». Le pagine di Quirico sono un’altra splendida prova di scrittura sui migranti e dei migranti, un esemplare esercizio di partecipazione di tutti i sensi possibili, di tutte le facoltà date all’uomo per capire gli altri, per cercare e trovare nelle parole – in quel mondo fatto di righe orizzontali, per usare l’espressione di Calvino – la chiave di lettura del mondo abitato da quanti nella loro diversità attestano la loro universale umanità. Scrivere di migrazioni significa allora uscire dal lessico e dalla greve sintassi degli slogan politici per contribuire a conoscere questi uomini e queste donne che chiamiamo migranti, per provare a guardarli negli occhi quando li incontriamo per strada, a chiamarli per nome quando parliamo di loro, a dialogare con loro quando vogliamo capire chi siamo.

«Ciascuno di loro è un caso, non una massa come ci ostiniamo a convertirli»: così scrive Domenico Quirico in quel bellissimo diario di viaggio, Esodo, pubblicato nel 2016 da Neri Pozza. E aggiunge: «Abbiamo passato vent’anni a fantasticare di come sarebbe stato il terzo millennio: le invenzioni, i robot, le malattie sconfitte, Marte colonizzato come se fosse un’isoletta esotica, la democrazia planetaria, la fine della Storia (…). Ed eccolo invece, il terzo millennio, è arrivato come forse mai nessun secolo arrivò così pieno di avvenire. (…) Colonne di esseri umani attraversano a piedi l’Europa, guadano fiumi, fanno crollare reticolati e muri. Flotte di imbarcazioni fradice, zeppe di uomini attraversano il Mediterraneo (…) Come accade tutto questo? Guardiamo l’uomo che si orienta in queste tragedie, guardiamo noi stessi e capiremo. (…) Quando si scrive di loro, è impossibile ignorare stato civile, mestiere, geografia. La Grande Migrazione comporta un mutamento obbligatorio di vita per il cronista, ma anche per il narratore, il sociologo o l’analista, che devono avventurarsi non più solo con la testa, ma con il corpo». Le pagine di Quirico sono un’altra splendida prova di scrittura sui migranti e dei migranti, un esemplare esercizio di partecipazione di tutti i sensi possibili, di tutte le facoltà date all’uomo per capire gli altri, per cercare e trovare nelle parole – in quel mondo fatto di righe orizzontali, per usare l’espressione di Calvino – la chiave di lettura del mondo abitato da quanti nella loro diversità attestano la loro universale umanità. Scrivere di migrazioni significa allora uscire dal lessico e dalla greve sintassi degli slogan politici per contribuire a conoscere questi uomini e queste donne che chiamiamo migranti, per provare a guardarli negli occhi quando li incontriamo per strada, a chiamarli per nome quando parliamo di loro, a dialogare con loro quando vogliamo capire chi siamo.

Dialoghi Mediterranei, n. 34, novembre 2018

__________________________________________________________________________

Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. La sua ultima pubblicazione è la cura di un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (2015).

___________________________________________________________________________