«Ricordo che noi da piccoli eravamo un po’ grandi, perché dovevamo lavorare». Comincia così l’intervista sulla sua vita che Pasquale Placido ha rilasciato, nell’arco di due anni, a Pietro Clemente e a Ida Caminada. La locuzione avverbiale «un po’» cerca di attutire la contrapposizione semantica tra “piccoli” e “grandi”, mentre la proposizione causale serve a spiegarla: eravamo un po’ grandi perché ci toccava lavorare come adulti. Ecco allora la differenza tra i bambini poveri e quelli più fortunati: questi possono dedicarsi totalmente al gioco, mentre i primi devono alternare gioco e lavoro, quando non sono addirittura costretti a rinunziare a quell’attività ludica che è propria dell’infanzia.

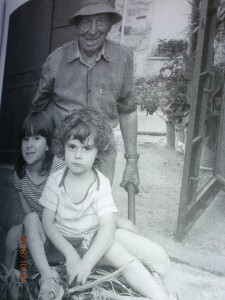

Pasquale Placido è nato in Sardegna, a Villasalto (nella lingua locale Biddesatu), figlio di contadini, da giovanissimo si trasferisce a Cagliari, dove impara il mestiere di falegname. Nel 1968 e negli anni seguenti è uno dei protagonisti della vita politica della città, prima col PSIUP, poi col Movimento studentesco, infine con Servire il Popolo. In quegli anni conosce Pietro Clemente e Ida Caminada, con loro stringe un’amicizia ancora viva e forte, come dimostra il libro che viene fuori dall’intervista: Pasquale Placido, Inventarsi la vita. Dal piccolo paese al mondo globale, una autobiografia, a cura e in dialogo con Pietro Clemente e Ida Caminada, CUEC Editrice, Cagliari 2018.

Il primo capitolo del volume inizia col racconto di due infanzie, quella di Placido che si svolge a Villasalto (CA), l’altra, di Clemente, a Meana Sardo (NU), due paesi distanti tra loro ma accomunati da un ambiente contadino abbastanza simile. I due ragazzini, però, per la classe sociale cui appartengono, sono destinati a percorsi esistenziali diversi: quello di estrazione contadina continuerà a fare il contadino, mentre l’altro studierà e si avvierà a diventare un professionista come il padre e il nonno. La storia, tuttavia, prende spesso pieghe diverse da quelle che tutti s’aspettano. Così, quando scoppia il ‘68, i due, ormai giovanotti, si incontrano e decidono di fare le stesse battaglie, di condividere idee e pasti, percorrono per qualche tempo la stessa strada. L’intellettuale, di estrazione medio-borghese si proletarizza, con scandalo del padre, e il contadino acquisisce una coscienza proletaria che lo allontanerà dai costumi e dalla cultura della famiglia di origine.

Questo, dunque, l’incipit del libro che contrariamente a quanto ci si aspetterebbe da una comune biografia, è strutturato in modo inusuale, perché, in sostanza, non si tratta di una sola storia di vita, bensì di due. Al capitolo dedicato ad un periodo della vita di Placido segue, infatti, un capitolo parallelo, in cui Clemente parla di come ha vissuto lo stesso periodo. Il libro è costruito come un retablo, la tavola che sta sull’altare e che è dipinta da ambedue i lati. O meglio ancora, è come una sonata classica in cui alla melodia si sovrappone il contrappunto. Così, mentre Placido narra la sua storia, Clemente confronta le sue vicende biografiche con quelle dell’amico, le commenta, esplicita ciò che nel racconto di Placido rimane non detto, chiarisce lo sviluppo delle vicende, riflette sul significato che quelle vicende avevano allora e quello che hanno assunto dopo. Un racconto a due voci, dunque, il primo, se posso dire così, basato sull’istinto, sulle emozioni, l’altro sulla capacità di intervenire criticamente sul proprio e l’altrui operato.

L’autobiografia di Placido, tuttavia, rimane la parte più importante del libro, in quanto a lui è dedicato uno spazio molto più ampio; nella seconda parte, in cui si affrontano le vicende ormai lontane dal ‘68 e ci si avvicina ai tempi odierni, la voce di Clemente quasi scompare, per poi tornare nelle appendici ad illustrare termini, sigle di movimenti politici, per dare informazioni delle personalità che via via compaiono nella narrazione.

Nel racconto dell’infanzia e dell’adolescenza di Pasquale, vissute a Villasalto, non potevano mancare riferimenti al mondo anteriore al 1968, specie quello contadino, e quindi al lavoro, ai rapporti familiari, a certi costumi; così che la narrazione autobiografica assume rilevanza etnografica. Pur se le informazioni sono date in maniera frammentaria, riusciamo a farci un quadro delle condizioni di vita delle famiglie contadine sarde degli anni 1940/50: la povertà era diffusa e i contadini erano costretti a svolgere più lavori per poter sostentare le loro famiglie: il padre di Placido, per esempio, possedendo un carro e degli animali, effettuava piccoli trasporti per conto terzi e svolgeva anche il lavoro del carbonaio. Un lavoro, quest’ultimo, piuttosto faticoso: «sceglievano le radici, poi le mettevano nel fuoco, preparavano le fogare (carbonaie) e dovevano fare tutto in giornata». Anche i bambini erano impegnati ad aiutare gli adulti nei lavori più faticosi: «Certe volte si perdeva la scuola e andavamo anche noi con babbo, e si tirava fuori sa cunzina (il ceppo) che sarebbero le radici delle piante, olioni (corbezzolo), tuvura (erica) e noi raccoglievamo, lui le tirava e noi con la zappa gli toglievamo la terra e le portavamo al carro e poi lui le trasportava».

Nella memoria di Placido sopravvivono ancora molti elementi riguardanti scene e testimonianze di vita popolare, relative agli anni 40/50 del Novecento. Si intravvedono rapporti famigliari tra nonni e nipoti, padri e figli, tra altri consanguinei. E poi l’accenno breve ma puntuale al pianto rituale funebre (attitidu), descritto non senza qualche punta di ironia. E poi la paura degli spiriti, i giochi infantili, il garzonato artigianale, il lavoro dei campi, e quello di filatura delle donne. Ed infine l’alimentazione e la fame: durante la veglia dei numerosissimi nipoti e dei parenti che si riuniscono per il funerale del nonno paterno, le provviste alimentari, che erano rimaste alla vedova, vengono consumate totalmente.

Nei primi anni ‘60 Placido lascia Villasalto e va a Cagliari: il suo carattere ribelle non sopporta più la vita asfittica del paese, le dure leggi della famiglia patriarcale sarda, non vuole fare il contadino per non finire come il padre (che su questo concorda con lui). A Cagliari vuole imparare un mestiere diverso da quello del contadino, gli piacerebbe diventare sarto, ma si deve accontentare di frequentare una bottega di falegname. La prima esperienza di garzone non è piacevole, così Placido va alla ricerca di un’altra bottega; la trova, è quella del Signor Lai, poco più grande di lui, in cui trova non solo il maestro che gli insegna a costruire mobili, ma anche un amico e forse un padre. Per molti anni la bottega del Signor Lai diventa per Placido un porto sicuro, dove troverà sempre ospitalità ma anche i consigli e il conforto di una persona fidata e la comprensione per aver commesso, per superficialità, qualche errore.

La sua gioventù e i primi anni della sua maturità sembrano essere caratterizzati da uno spirito picaresco, egli vive senza mai chiedersi dove mangiare e dove dormire. Si sdebita con chi gli offre una cena ed il letto o portando cibi provenienti dalla sua campagna, o preparando pranzi e cene, o facendo riparazioni e piccoli lavori utili alla vita domestica. Nel racconto della sua tumultuosa adolescenza Placido trova il modo di descriverci il mobilio che a quel tempo arredava una casa sarda ancora lontana dal boom economico e sociale che avrebbe imposto mobili di formica e di truciolato. È ancora un apprendista falegname, ma già sa che nell’arredo casalingo non possono mancare su parestaggiu (la piattaia), un tavolo, un comò, vari attaccapanni dagli usi molteplici ed altri utensili più poveri ma altrettanto utili (su starazzadori, un supporto per il setaccio), i taglieri ed altro ancora [1]. Quello dell’apprendistato di Placido era ancora il tempo in cui circolava poco denaro e il valore degli oggetti si misurava in base alla loro funzione d’uso: «Due casse sarde avevo distrutto per fare una porta … Di casse sarde, di quelle piccolissime ne mettevano per fare le uova le galline e anche per mettere la gallina e i pulcini … Adesso è roba preziosa».

E poi al culmine del boom economico e sociale arriva il Sessantotto. Sono anni di repentine e violente trasformazioni, di molteplici contraddizioni, ed anche di confusione. La contestazione è totale: la società e i suoi elementi fondamentali, la famiglia, la cultura, la politica sono il bersaglio di critiche sovversive e di feroci dissacrazioni. Per chi è giovane si tratta di vivere una varietà di entusiasmanti avventure e di realizzare le proprie spinte vitalistiche e i propri sogni di libertà dai vincoli della vecchia società contadina e patriarcale e dal conformismo della nuova società capitalistica. Dice Placido: «io partecipavo alle occupazioni e ai dibattiti universitari perché per me era un divertimento». Ed anche l’intensa attività politica di agit-prop è affrontata con lo stesso spirito: «Avevo fatto la campagna elettorale a Villasalto e mi ero divertito moltissimo. Il prete mi aveva scomunicato, mio padre era incazzato nero, mi aveva cacciato di casa, l’aveva presa male».

Non mi pare che in Triglie di scoglio, libro autobiografico in cui racconta il suo ‘68, Clemente confessi di essersi divertito facendo campagna elettorale o picchettando all’alba l’entrata delle fabbriche. In mezzo a queste frenetiche vicende, i due giovani si incontrano nella sezione del PSIUP, di cui Clemente era segretario e dove Placido arriva cercando la solidarietà di altri che la pensano come lui e per avere indicazioni e obiettivi di lotta. Agli inizi della loro amicizia e nel contesto della loro militanza, Placido, desideroso di formarsi una coscienza e di avere una visione teorica della sua attività politica, chiede a Clemente di leggergli e spiegargli Stato e rivoluzione di Lenin. Ma la lettura dura poco, perché non ha bisogno Pasquale di farsi spiegare i princìpi del marxismo; la sua scelta di campo per lui è stata un “fatto naturale”; la sua adesione al PSIUP non fu dettata da riflessioni di natura politica e filosofica, ma da un semplice invito della sua futura cognata a votare quel partito in occasione delle politiche del 1965 e dalla sua naturale avversione all’ingiustizia sociale e alla mancanza di certe libertà. Commentando l’intervista, Walter Falgio, nella sua testimonianza, sottolinea che «molti temi che sarebbero appartenuti al portato sessantottino, già risiedono implicitamente nella forza operativa di Pasquale Placido».

Placido nel clima del ‘68 ci vive benissimo. Diventa uno dei personaggi più in vista della contestazione giovanile cagliaritana. Non si occupa solo di politica, anche perché in quegli anni quasi tutto diventa oggetto della politica. Egli scrive e distribuisce i volantini, prepara i cartelli per i cortei, partecipa alle assemblee degli studenti universitari, è frequentatore assiduo di circoli culturali dove incontra e conosce intellettuali e artisti, soprattutto pittori: «Quando si è aperto il Centro di Cultura democratica andavano tutti lì. Facevano mostre e c’erano sempre dibattiti. Io ne capivo poco perché erano troppo culturali però mi piaceva andarci lo stesso».

La situazioni politica però si evolve velocemente: molti giovani non sentendosi più rappresentati dai partiti tradizionali li abbandonano; delusi dalla burocratica dittatura dei Paesi socialisti, formatisi dopo la seconda guerra mondiale, sono attratti dalle suggestioni che provocano gli avvenimenti vietnamiti e il contrasto tra Mao Tse Tung e la dirigenza sovietica. Clemente e Placido abbandonano il PSIUP, vanno a finire nel Movimento Studentesco prima, in Potere Operaio (quello pisano) poi, ed infine Clemente approda al Movimento dei Lavoratori per il Socialismo di Turi Toscano e Mario Capanna; Placido va a finire in Servire il Popolo. L’asperità della lotta, l’eccesso di ideologismo portano i movimenti a dividersi, a frantumarsi e a separare anche gli amici. Ma sono gli ultimi guizzi di una lotta che ha stancato tutti: i partiti della sinistra, PCI e PSI, chiusi nel loro castello fortificato, non hanno nessuna voglia di mettersi in discussione, rifiutano di aprirsi al dialogo con le nuove istanze avanzate dai giovani, quando addirittura non usano le minacce contro chi li critica.

Nel 1974 Clemente è chiamato alla cattedra di Letteratura popolare a Siena, dove la lotta politica sessantottina è stata poca cosa e dove incontrastati regnano con la loro soporifera politica il PCI e il Monte dei Paschi. Placido resta a Cagliari, per molti mesi rimane come segretario del Partito Comunista Marxista Leninista, ma senza, negli ultimi mesi, crederci, solo per coerente onestà personale: in fondo lui non aveva bisogno di un partito per dimostrare la sua ribellione alla società, per una sua fondamentale anarchia “naturale”, non ideologica. Alla quale, poi, aveva aggiunto una coscienza di classe nata e rafforzatasi quando lavorava come apprendista falegname: in quella bottega, aveva visto la differenza che intercorre tra chi ripara e produce mobili di qualità e chi spende fior di quattrini per comprarli..

Intanto si è sposato, è diventato padre di due figlie; adesso ha la necessità di trovarsi un’occupazione stabile perché il lavoro di Nora, la moglie, non basta alle necessità della famiglia. È una persona intelligente e tenace e nulla lo intimorisce: lasciato il mestiere di falegname, diventa subito un ottimo metalmeccanico. Lavora in varie fabbriche, sempre alla testa di scioperi e manifestazioni sindacali per ottenere miglioramenti salariali e migliori condizioni di lavoro. La sua bravura gli consente di superare diversi momenti di crisi e di evitare il licenziamento, ma alla fine anche lui è messo in cassa integrazione. Continua, tuttavia, a lavorare, ad essere in qualche modo utile agli altri: viene assunto dal Comune di Cagliari per lavori socialmente utili. È un’occasione per riprendere il vecchio lavoro di falegname, contribuendo alla manutenzione e al rinnovamento di porte, finestre e mobili di scuole e di altri edifici di proprietà comunale.

Con la partenza di Clemente per Siena, il sodalizio tra lui e Placido si allenta, mantenendosi solo attraverso il telefono o i ritorni annuali di Clemente a Cagliari. Nel libro questa lontananza fisica è segnalata dal fatto che nelle ultime pagine del libro a parlare è solo Placido, perché i commenti di Clemente si diradano fino quasi a sparire. Dopo il pensionamento di Placido, il racconto passa dalle vicende pubbliche a quelle private, con accenni ai rapporti tra Nora e Pasquale, tra lui e le figlie (tutte e due laureate, con grande soddisfazione del padre), la grave malattia della moglie, gli acciacchi di lui, un po’ di nostalgia del passato e degli amici che a poco a poco scompaiono o perché vanno via o perché muoiono.

Placido, tuttavia, continua a lavorare: adesso è la cura dell’orto che gli riempie le giornate, produce verdure per sé e per altri. È questa dell’orto una passione che ha sempre avuta tanto da realizzarla anche nei momenti più convulsi della sua vita e nei modi più impensati: molti ricordano gli omaggi di verdure con cui si presentava a casa di quelli a cui chiedeva ospitalità e le semine di peperoncini e di altre piantine nei vasi che sui balconi e sulle terrazze tenevano gli amici che via via l’ospitavano.

Il bilancio che Clemente e Placido fanno della loro vita è diverso, perché diversi sono i punti di partenza: Clemente appartiene ad una famiglia di media borghesia, ha studiato, si è laureato in filosofia, ha lavorato come professore universitario insegnando demologia e antropologia in Università prestigiose come la Sapienza di Roma e quella di Firenze. Placido proviene da una famiglia di contadini poveri, ha frequentato con discontinuità le scuole elementari, ha cercato di emanciparsi dalla campagna scegliendo di fare il falegname, ha cambiato molti mestieri passando dall’artigianato al lavoro di fabbrica, con una parentesi di lavoro politico,

Clemente oggi non si trova più d’accordo con quanto fatto e pensato negli anni 65/75: «Mi sento molto lontano da quel tempo e da quel mondo». «Mi sono sentito molto colpevole dopo il ‘79 di aver vissuto quel decennio in modo così poco critico da ripetere le frasi di Mao Tse Tung come versetti della Bibbia, da vedere me stesso accusare di antimarxismo una appassionata femminista …». Placido non ha di questi ripensamenti: egli ha vissuto pienamente, si «è divertito». Non capiva le discussioni «troppo culturali», ma vi assisteva lo stesso, prendendone gusto. Non vi partecipava per capire, ma essenzialmente per vivere, perché sentiva che quella era la sua vita e la voleva vivere, pur se, per la mancanza di un avviamento all’istruzione e alla cultura in età adolescenziale, molte cose gli sfuggivano. L’unico sentimento di pentimento è che forse per gli altri era stato spesso un “rompicoglioni”. Alle delusioni e alle amarezze di Clemente contrappone una visione tutto sommato positiva di quegli anni convulsi: «Comunque io non è che butti a mare neanche quell’esperienza, è stata una bella esperienza, è stata una bella esperienza anche quella. Di tutto quel periodo del ‘68 e anche dopo non butto via niente, si doveva fare, perché io prima la società me la ricordo, era brutta. Picchiavano a scuola, picchiavano i genitori perché era l’unico linguaggio che avevano, picchiavano tutti prima dell’emigrazione, poi con l’emigrazione se ne sono tutti andati. Adesso la gente si dimentica, ma noi eravamo Terzo mondo, anzi Quarto mondo, tutta la Sardegna era così».

A me sembra che la vita di Placido sia esemplare e paradigmatica perché delinea un progresso, per dirla con termini marxisti, da una situazione di sottoproletariato contadino all’artigiano, al dirigente politico, alla consapevolezza di aver conquistato una condizione di vita superiore e migliore di quella da cui era partito, pur se le utopie e gli obiettivi della gioventù non si sono realizzati. Soprattutto mi sembra molto coerente con quello che il ‘68 voleva rappresentare, perché ha cambiato lavoro e mestiere ogni qualvolta mutava la situazione; si è inventato la vita, come dice Pietro Clemente: partito da una condizione contadina, è diventato prima artigiano e poi operaio, tornando, da anziano, alla campagna, condensata nel suo piccolo orto di Villasalto. Le sue vicissitudini appaiono, almeno superficialmente, da poter assimilare a quella continua rivoluzione culturale auspicata da Mao che è la capacità di saper applicare non ottusamente, ma dialetticamente, le proprie convinzioni filosofiche ai cambiamenti della società, senza essere né conformista e senza filisteicamente adeguarsi.

Facile è deprecare il ‘68 e facile osannarlo: periodo di grandi trasformazioni, ci si muoveva avendo un’unica prospettiva, quella di cambiare la società radicalmente, da una parte, mentre dall’altra parte della trincea c’erano le vecchie classi dominanti che opponevano un’ostinata e feroce resistenza per mantenere lo status quo, a costo di far pagare alla Nazione prezzi altissimi come le stragi del terrorismo nero, con le conseguenze di una risposta sbagliata come il terrorismo rosso. Ciò che contava era l’affermazione delle proprie idee, era il partito o il movimento: la vita personale ed intima delle persone naufragava nelle lotte sociali, la disintegrazione della famiglia a volte non era dovuta alle lotte ideologiche ma al fatto che non si aveva tempo per dedicarvisi, perché i bisogni e i desideri dei singoli si annullavano di fronte agli impegni che la lotta politica e sociale richiedeva. È questo il rammarico di Jacopo Onnis, allora militante del Psiup, oggi giornalista, quello di non essere «stati capaci di più attenzione, solidarietà, tenerezza» verso gli altri, soprattutto verso quelli più deboli e più fragili. Massimiliano Rais, nato nel 1967, aggiunge: «Sarebbe il caso di dedicare maggiore attenzione a quel tempo tumultuoso vissuto dai nostri zii, in cui intellettuali e operai progettavano un mondo diverso. Si sono battuti. Al di là dell’esito finale meritano rispetto. Questo libro mi aiuta e ci aiuta a capire meglio».

Dialoghi Mediterranei, n.34, novembre 2018

Note

[1] Cristina Lavinio, nel suo intervento (:131-33) fa notare come i termini dialettali ricorrono quando Placido parla della sua infanzia e della sua adolescenza; quando, invece, affronta il racconto degli anni più tardi, il suo linguaggio «sembra farsi più maturo e articolato».

____________________________________________________________________

Mariano Fresta, già docente presso il Liceo classico di Montepulciano, ha collaborato con Pietro Clemente, nella Cattedra di Tradizioni popolari a Siena. Si è occupato di teatro popolare tradizionale in Toscana, di espressività popolare (canti e proverbi), di alimentazione, di allestimenti museali (Tepotratos-Monticchiello), di feste religiose, di storia degli studi folklorici, nonché di letteratura italiana (I Detti piacevoli del Poliziano, Lo stile narrativo nel Pinocchio del Collodi). Ha pubblicato sulle riviste Lares, La Ricerca Folklorica, Antropologia Museale, Archivio di Etnografia, Archivio Antropologico Mediterraneo. Ultimamente si è interessato ai temi della identità culturale, della tutela e la salvaguardia dei paesaggi (L’invenzione di un paesaggio tipico toscano, in Lares) e dei beni immateriali. Fa parte della redazione di Lares. Ha curato diversi volumi partecipandovi anche come autore: Vecchie segate ed alberi di maggio, 1983; Il “cantar maggio” delle contrade di Siena, 2000; La Val d’Orcia di Iris, 2003. Più recentemente si è occupato dei paesi e dei borghi abbandonati. Tutti i suoi lavori si possono leggere in http//marianofresta.altervista.org

__________________________________________________________________________