di Nino Giaramidaro

La soffitta, oppure il solaio, da noi meglio identificati come tetti morti. Sì, sono trapassati davvero. Non ci sono più quegli apici di case, con le travi e i muri coi tufi al vivo, testimonianze anche dello sparagno, virtù diffusissima tra chi ha soldi. Era la rinfusa domestica di mobilio oggetti libri e libretti soprammobili e cianfrusaglie che “un domani potranno servire”. Polvere ragni e topi. Passi arrischiati, col calcolo preciso del ritorno.

Una latta di leccornie conservata forse per golosità, il lume a petrolio che fioco rischiarava, sedie Tonet bellissime e sfondate. Parole morte spiaccicate su pagine consunte. Una bugia di ceramica sberciata con la candela ingiallita e curvata dal caldo.

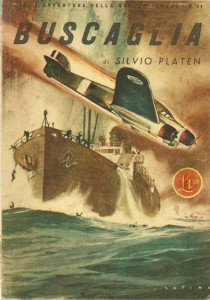

Evocazione: Bugia, ora Béjaïa, Algeria, bombardata, anche vanamente, dai Savoia Marchetti SM 79 al comando del maggiore Carlo Emanuele Buscaglia che con il suo 132° stormo decollava dall’aeroporto segreto di Castelvetrano – e gli inglesi non si spiegavano come quei quattro pezzi di legno volanti avessero tanta autonomia. Era stato costruito nel’38 su rinomati orti confiscati nella contrada Fontanelle. Uno dei “confiscati”, Gregorio Di Maria, l’”avvocaticchio” della vicenda Giuliano, diceva di aver continuato a pagare le tasse sull’ex suo pezzo di terra per decine d’anni.

Una lunga ellissi con la pista sul diametro più lungo. Bunker, sottopassaggi, hangar a forma di casali rurali, comando in un baglio, nidi di contraerea confinanti con le lattughe.

Ma c’era l’appuntamento con il fato: 12 novembre del ’42 decollo alle 10,50 dalle piste in mezzo agli orti degli aerosiluranti Sparviero, più confidenzialmente detti “Il gobbo”. Il mitico aviatore venne abbattuto, anche se con l’aereo in fiamme riuscì, volando a quota 700 metri, a sganciare un siluro. Fu dato per morto. Il bollettino diceva: “Disperso in azione”. Ma era vivo. Ripescato in mare e curato dagli inglesi, era prigioniero in un campo di concentramento del Maryland.

L’armistizio dell’8 settembre ’43 trovò gli aviatori del suo gruppo nella Repubblica di Salò, mentre lui rientrava in Italia come “cobelligerante”. I repubblichini guidati da un altro eroe del cielo, Carlo Faggioni, avevano intitolato lo stormo a Buscaglia, ma quando Radio Londra diffuse la notizia che il grande aviatore era vivo e nemico, precipitosamente reintitolarono lo stormo a Faggioni, nel frattempo abbattuto nei cieli di Anzio.

Anche Buscaglia seppe che i suoi ex compagni e amici stavano dall’altra parte. A lui gli Alleati avevano assegnato il comando del 28° gruppo dello stormo Baltimore. Aerei diversi da quelli italiani. Nel pomeriggio del 24 agosto ’44, il maggiore pluridecorato, profittando che gli addetti all’aeroporto di Campo Vesuvio (Ottaviano, Napoli) erano alla mensa, salì su un Baltimore, tentò di decollare, ma non ce la fece. Morì dopo 20 ore di agonia per gravi ustioni. La tesi ufficiale sostiene che Buscaglia, l’asso dei cieli, sia stato vittima di un incidente.

Un po’ più in fondo in questo tetto morto della memoria, c’è un casco coloniale. Tripoli bel suol d’amore, Faccetta nera. I bersaglieri in mezzo alla sabbia, Giarabub, la grande battaglia contro gli australiani, l’ammaina bandiera e l’onore delle armi. El Alamein con altri eroismi, la fortezza di Tobruk con il 31° Battaglione guastatori.

Un po’ più in fondo in questo tetto morto della memoria, c’è un casco coloniale. Tripoli bel suol d’amore, Faccetta nera. I bersaglieri in mezzo alla sabbia, Giarabub, la grande battaglia contro gli australiani, l’ammaina bandiera e l’onore delle armi. El Alamein con altri eroismi, la fortezza di Tobruk con il 31° Battaglione guastatori.

Il casco era fatto di tela e sughero per attutire il sudore. Abbandonato su un fianco, come se dormisse, è stato denudato di tutte le insegne belliche. Primordiale. A giudicare dalla calzata, apparteneva a un antenato alto, forse un ufficiale subalterno perché i materiali sembrano mediocri. La buona notizia che il suo essere là, in mezzo al desueto, al rottamato di casa, custodisce – forse con una felicità inanimata – è che il proprietario-soldato diventò reduce e tornò a casa con la sua divisa. Un superstite delle pietose epopee africane, non benevolo, però, con distintivi e coccarde che avrebbero svelato a quale milizia era appartenuto.

Con i piedi attenti agli inciampi, gli occhi vanno in giro come il raggio di un faro. Uno scandagliare fra cose del tutto sconosciute e oggetti che avevo già visto, che facevano risuonare la memoria.

Un gruppo di calamai, asticciole, pennini da prima elementare e quelli più eleganti da ragioneria, amanuensi in bella grafia, quella con gli svolazzi e i ghirigori che spesso possedevano gli ufficiali anagrafici, creatori delle date di nascita e morte. Anche se altrettanto spesso non distinguevano il suono delle parole e redigevano nomi quasi fantastici, ma anche cognomi che non corrispondevano al patronimico; per cui c’erano, e ci sono, fratelli di casato diverso.

Il combattimento con i grumoni di inchiostro dentro i calamai inchiodati al banco era strenuo. Una distrazione significava una chiazza nera pure sul quaderno di bella copia, al quale bisognava quindi strappare più di un foglio. Chi aveva un po’ di soldi, portava da casa la bottiglietta dello Gnocchi e correva liscio nella scrittura sino al cedimento del pennino.

Un giorno, verso la fine degli anni Quaranta, la nostra corsa sfociò in piazza della Repubblica, passando sotto l’arco del palazzo vescovile. Grembiule nero e fiocco rosso, fummo attirati da un imbonitore che brandiva penne mai viste. Denigrava le nostre asticciole dicendo la verità delle macchie e dei graffi sul quaderno. Erano asticciole col cappuccio, senza pennino, e lui mostrava il tratto nitido sulla carta, in una mano, e foglio tutto macchie e macchione nell’altra. Erano le penne Biro.

Si diffusero rapidamente, ma non a scuola. Dapprima ne fu proibito l’uso per due ragioni. La prima era insita nella natura dell’inchiostro: scompariva dopo qualche tempo – dicevano gli insegnanti – sino a diventare un accenno di scritto: come un primo affiorare dell’inchiostro simpatico. Non era una calunnia questa scomparsa nel giro di pochi mesi.

Ma la principale era una non negoziabile esigenza estetico didattica. L’uso della Biro – specialmente allora – comportava una modifica del dislocamento della mano: la penna doveva essere tenuta quasi perpendicolare al foglio anziché fra le dita morbidamente distese per assecondare lo scorrere del pennino. La salvaguardia della scrittura. Dei suoi risvolti archi raccordi pieni occhielli e fili, con spessori e grandezze codificati nei manuali vigenti.

E c’erano pennini prestigiosi: Presbitero con l’alpino sulla scatola, Ursus, Lux, Eva, Vulcano; chissà quanti ne dimentico anche se costavano almeno 5 lire cadauno.

La Scuola poi ammise la libera Biro per le brutte copie, ma la bella doveva essere vergata con inchiostro e pennino e, soprattutto, senza macchie. Alle medie, dove non c’erano calamai sui banchi e rosa rosae era preferita alla bella scrittura, si approdò con la Biro e la stilografica: l’Aurora nazionale, brutta copia di quella temutissima dei professori, e anche rimasugli di penna Littorina – come il treno – Lancia, Stilnovo e tante anonime non di rado di caparbia affidabilità. Oggi anche decreti e trattati vengono firmati spesso con una Montblanc, ma Biro. Ma si erano esauriti i tentativi di salvare la calligrafia: il tratto educato, sapiente, universale al quale si contrapponevano i selvaggi geroglifici senza amore e a “zampe di gallina”.

L’Ossido con le sue avanguardie rosso veneziano ha preso in considerazione una grande latta anni’30/40. C’erano leccornìe Motta e sui quattro lati resistono stampe di un affresco di Benozzo Gozzoli, pittore del Quattrocento: “La cavalcata dei Magi” nella Cappella dei Magi del palazzo dei Medici, a Firenze. L’episodio evangelico fu un pretesto per raffigurare i successi politici dei Medici e alcuni ritratti di famiglia e di altre importanti personalità. Vestito di bianco su una parete principale c’è il giovane Lorenzo che sarebbe diventato Il Magnifico.

Per sapere chi fosse l’autore e il titolo dell’opera, la curiosità mi ha costretto a una severa indagine su Internet. Successo faticoso che ha inorgoglito la mia autostima. Ma sarebbe bastato sollevare il coperchio della lattona per leggere lo stampatello di due righe dettagliato e rivelatore. Sì, ricorrevano all’arte, e non soltanto delle grandi firme, facendone divulgazione, le aziende della storia manifatturiera italiana. E aprendo quella latta, si sente ancora l’odore del prestigio della casa milanese.

L’”occhio magico” dell’Allocchio Bacchini guarda senza interesse, senza più quegli spasmodici colori che indicavano la sintonia ottimale. Le manopole girano: da Tirana a Caltanissetta 1 e 2, a Bucarest e Varsavia, Lilla, Lubiana, Kiel. Dietro allo schermo di vetro c’è ben incolonnata tutta una lezione di geografia politica; si possono imparare i nomi delle capitali europee e vi sono anche città a lungo ritenute importanti e non solo stazioni radiofoniche dotate di altissime antenne.

Ci voleva il tecnico per mettere in funzione la radio. Come ultimo lavoro, il montaggio dell’antenna di filo di rame che circondava a più giri la stanza a pochi centimetri dal soffitto. Ma le scariche arrivavano lo stesso, l’occhio magico impazziva e la voce elegante degli attori del radiodramma o dello sceneggiato a puntate si faceva roca stridula soffocata sino a scomparire nella burrasca in modulazione di frequenza.

Tutta la famiglia intorno alle nove si avviava verso il salotto, con il cerchietto del ricamo, il Bolero fra le mani, l’ultima striscia di Tex Willler e il “giornale da tasca”, Il Corriere della Sera, che sortiva insieme al puzzolente mezzo Toscano. Giungevano le pacate voci di Renzo Ricci, Eva Magni, Anna Miserocchi, Annibale Ninchi, Sergio Tofano, Mario Scaccia, Antonio Battistella, Sarah Ferrati, Giulia Lazzarini, Salvo Randone.

Voci ormai lontane e dimenticate delle quali permane il senso dell’averle ascoltate: un’indelebilità aerea, sconfinata nell’etere da dove, forse, un giorno o un altro tornerà nitida a farsi sentire.

C’è una corda addugliata che pende. Non sembra manufatta da cordai: anziché il “piede di pollo” ha il capo annerito dalla fiamma per saldare la plastica. Ricordo un cordaio, dalle parti della Makara. Andava con il suo ritmo lungo un rettifilo non ancora asfaltato, con la camminata del gambero, e veniva pedinato di malavoglia da un ragazzino con degli attrezzi in mano che procedeva nel senso giusto. La corda nuova veniva avvolta su una ruota di legno, e a lui rimanevano sempre i tre capi da attorcigliare indietreggiando. Una ritirata quotidiana, la sua, uomo che non doveva avere speranza di raggiungere il progresso, che andava avanti, spesso irraggiungibile anche per quelli lesti a prendere la giusta folata di vento. Così aduso al contrario, chissà se si ingarbugliava nell’andare avanti. Certo aveva una disinvoltura in più del resto del genere umano, la marcia indietro.

Comporta un qualche rischio aggirarsi negli anfratti dove si vuole recludere l’ex bello e l’utile di una volta. Stecchi di metalli arrugginiti, molle che scattano improvvise dal fondo di un canapè, recipienti precari sulla testa, e scatoli e scatoloni, libri, quaderni con la copertina nera (antimacchia). Insomma, il grande bric-a-brac in cui si sono trasformate le testimonianze di vite vissute.

Comporta un qualche rischio aggirarsi negli anfratti dove si vuole recludere l’ex bello e l’utile di una volta. Stecchi di metalli arrugginiti, molle che scattano improvvise dal fondo di un canapè, recipienti precari sulla testa, e scatoli e scatoloni, libri, quaderni con la copertina nera (antimacchia). Insomma, il grande bric-a-brac in cui si sono trasformate le testimonianze di vite vissute.

Ora non ci sono più tetti morti, ma box, garage, studio – spesso la casa dei genitori – sempre in attesa della moto Ape dello sbarazzo.

Dovunque giro gli occhi incontro sopravvivenze disposte a raccontarmi. La bambola da sofà, la pendola gettata di traverso con la chiave infissa dentro il buco della “corda”, il triciclo corroso e intorpidito, il Bambin Gesù di cera, irriconoscibile e canuto della polvere di decenni. La Grammatica Latina di Francesco Manna, una verdastra copertina della Storia della Filosofia di Nicola Abbagnano, tormentati testi di Chimica e Fisica, uno sbrindellato Sillabario, e Come Le Foglie, Dolicocefala Bionda, altri libri dall’identità perduta, un Cuore con la copertina rilegata in cartoncino rosso. Giacosa, De Amicis, e Pitigrilli disertato dalla fama dopo una celebrità senza misura.

C’è pure una locandina quasi illesa del film Addio Giovinezza, commedia e operetta degli sfortunati Sandro Camasio e Nino Oxilia (il primo morto di meningite a 27 anni, l’altro al fronte nel ’17, a 28). Ultimo di quattro film, uscito la vigilia di Natale nel ’40. Grande successo per tutto il decennio, grazie soprattutto a Maria Denis e Clara Calamai, scomparse sotto i ciak del neorealismo.

La caffettiera napoletana, il cui alluminio resiste: quella che si rovesciava e che per molti anni fu alimentata con Miscela Leone o Vecchina, con orzo tostato, cicoria e tanti altri surrogati, persino con i letterari lupini. L’odore del caffè-caffè mi colpì un tardo pomeriggio a casa di mia zia Maria. Seguii la scia e trovai la grande cucina a carbone, con sul fuoco un padellone chiuso. Da un’apertura ovale si vedevano i chicchi che si annerivano. Qualche ora dopo arrivò la caffettiera fumante, ma caffè e vino rovina bambino: neanche un cucchiaino.

Sotto mucchi di riviste e giornali si vedono altre carte appassite. Moduli postali per donare dei soldi contro la fame nel mondo in mezzo alle confessioni di un siciliano. Testimonianza che il combattimento contro la fame nel mondo è quasi secolare e delegato alla buona volontà di persone che tolgono qualcosa dalle loro tasche. Con speranza.

Televideo dell’11 settembre scorso, ore 14,30: «Aumenta la fame nel mondo: nel 2017 le persone denutrite sono 821 milioni, circa 1 su 9, tornando ai livelli di quasi 10 anni fa. Righe burocratiche del rapporto “Lo stato di sicurezza alimentare e nutrizione nel mondo” presentato dall’ agenzia delle Nazioni Unite. 151 milioni di bambini sotto i 15 anni (22%) sono affetti da arresto della crescita».

Ci sono altre cifre che vengono diramate da luoghi sterilizzati, senza nemmeno un microbo di indignazione e vergogna. Rapporto Unicef condiviso da Oms e Banca Mondiale: l’anno scorso sono morti nel mondo 8,3 milioni di bambini, uno ogni 5 secondi.

Sembra che il mondo globale con la sua inimmaginabile tecnologia e tutte le sigle e acronimi che non fanno capire più nulla, fra tutti gli algoritmi di cui dispone, in tempo reale, abbia scelto quello del cordaio.

Dialoghi Mediterranei, n. 34, novembre 2018

__________________________________________________________________________

Nino Giaramidaro, giornalista prima a L’Ora poi al Giornale di Sicilia – nel quale, per oltre dieci anni, ha fatto il capocronista, ha scritto i corsivi e curato le terze pagine – è anche un attento fotografo documentarista. Ha pubblicato diversi libri fotografici ed è responsabile della Galleria visuale della Libreria del Mare di Palermo. Recentemente ha esposto una selezione delle sue fotografie scattate in occasione del terremoto del 1968 nel Belice.

__________________________________________________________________________