«Andiamocene a dormire perché i nostri ospiti devono tornarsene a casa» non è paradosso che possa esprimersi tanto facilmente in lingua. Anzi, con buona probabilità, una simile frase, che esiste nel dialetto a codifica burlesca del “sentimento del contrario”, in italiano non esiste. Questa riflessione, innescata da quello che sembra il focus principale del nuovo (ma ennesimo) Tiatru di De Vita – il sentimento del contrario, appunto –, viene spesso in mente quando si legga una nuova raccolta del poeta di Cutusìo: è il problema del rapporto tra ciò che si dice e del modo in cui ciò viene detto.

La forza della poesia di Nino De Vita è nelle sue parole, messe sempre in ordine, a significare che il rischio di perdita linguistica è pari al rischio di perdita di valori e identità culturali. De Vita è poeta, ma i suoi versi sono in fondo nient’altro che il suo modo personale di raccontare, perché, ancor prima che poeta, egli è anzitutto cuntaturi. E non sarà un caso che cuntaturi, termine dialettale per ‘narratore’, è voce arcaica del siciliano (se è vero che la sua presenza nella lessicografia dialettale si arresta al Vocabolario di Antonio Traina).

Nella sua scrittura, dunque, De Vita non recupera soltanto le parole di una volta, ma anche il mondo culturale all’interno del quale quelle parole vivevano. Era un mondo nel quale alcuni “specialisti” della comunicazione orale sapevano “scritturare” le parole, sapevano selezionarle, allinearle, incasellarle, per metterle in scena a tessere il racconto della vita. Sì, perché è la tessitura delle parole su una trama di cultura dialettale la straordinaria forza poetica di De Vita.

Un tempo – ci racconta Tullio De Mauro – «ciascun dialetto poggiava su una trama di cultura materiale, su un ordito, che era la cultura dei campi e, come ha detto una volta Sciascia, la “cultura dei mestieri”. Anche chi non era contadino o artigiano viveva quella cultura. E su quell’ordito si potevano tessere tele più raffinate. Ma è successo che i dialetti si sono staccati da quell’ordito o, meglio, quell’ordito è scomparso quasi del tutto» (Camilleri – De Mauro, La lingua batte dove il dente duole, Laterza, Bari 2013: 124). De Vita, recupera quell’ordito e, al pari di molti altri scrittori (non poeti) siciliani, che praticano il plurilinguismo letterario, porta sul palcoscenico della composizione poetica numerosissime parole “prettamente dialettali” che sono al tempo stesso arcaismi: fanno parte, cioè, di un mondo, quello della cultura tradizionale/dialettale, sempre più in declino a causa dei rapidi mutamenti sociali che nella seconda metà del Novecento hanno sfaldato quasi del tutto la struttura tradizionale.

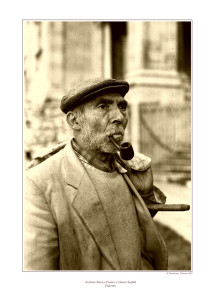

Sono dunque, in molti casi, parole usate (o conosciute) ormai solo da parlanti anziani, o utilizzate ormai raramente in Sicilia o perché sostituite dalle corrispondenti voci italiane o perché scomparse assieme ai rispettivi referenti. Eppure sembra esserci uno scarto significativo tra la tessitura del nostro poeta e la tessitura degli scrittori plurilingui isolani. Il primo sembra cercare le parole dell’ordito con maggiore consapevolezza, per scelta programmatica. E come potrebbe essere altrimenti? Egli è poeta dialettale che, affidando integralmente al dialetto la sua narrazione, sceglie di farlo in un dialetto integro, quello di Cutusìo che è dialetto di un microluogo, ma anche della memoria; è dialetto del poeta-narratore-parlante dialettale, ma anche del microcosmo in cui si svolge, per scelta, la vicenda esistenziale di chi narra e di chi è narrato. Cutusìo, palcoscenico metaforico e simbolico della vicenda esistenziale di ciascuno, è il luogo, sì, di ambientazione delle narrazioni, è luogo, sì, dove sono nati e vissuti i personaggi del poeta, ma è anzitutto il filtro della memoria che li crea e li mette in moto: «Cci nn’è, / quantu cci nn’èsti stori / a Cutusìu chi ggheu canusciu…» [Ce n’è, / quante ce ne sono storie / A Cutusio che io / conosco…] (Sulidea).

Le storie sono tante a Cutusìo e proprio per questo chi voglia raccontarle deve tornare lì, anche se non ci vive più, prima di diventare oggetto o soggetto delle parole della narrazione. Per questo Sulidea, uno dei personaggi che in Tiatru compare tra i primi, torna a Cutusìo dall’Argentina e comincia a raccontare antiche storie di quel luogo. Le sue, come quelle dell’intera raccolta di De Vita, sono storie spesso paradossali, come paradossale è il palcoscenico della vita, come (apparentemente) paradossale è il fatto che un microluogo possa essere assunto a paradigma dell’intero universo, e i suoi abitanti dell’intera umanità; come paradossale è che la poesia per essere alta, altissima, debba assumere la forma di un cuntu; come (apparentemente) paradossale è che il cuntu possa farsi, nelle parole di De Vita, altissima poesia.

Sfila sul palcoscenico di Cutusìo un uomo guercio che, a causa del suo difetto, pretende di pagare al botteghino un biglietto ridotto: «Bigghiettu nni vulia paari mezzu, / picchì putia assistiri / ô cinima ricia / chi sulu pi mità» [Biglietto ne voleva pagare mezzo / perché non poteva assistere / al film diceva / che solo per metà]. E riesce a vincere la sua “battaglia” prendendo per stanchezza il gestore dell’arena. Compare ‘U rrimitu, poeta orale che tiene a mente tutte le poesie che ha composto e che resta allibito quando il suo interlocutore – che è lo stesso De Vita, sempre co-protagonista dei suoi componimenti, sempre interlocutore dei suoi personaggi, sempre testimone delle storie che racconta – gli confida di essere anche lui un poeta che però non è in grado di ripetere a memoria le sue poesie: «“E chi pueta sì” mi rissi “i mei / cci l’haiu tutti cca, / cca rintra”…» [“E che poeta sei” mi disse “quelle mie / le ho tutte qui, / qui dentro”…]. E prosegue, l’eremita, ponendo un quesito, messo in moto da una nuovo episodio narrativo: è più facile per Dio fare una carezza o dispensare un sorriso? Bisogna riflettere sulla questione perché a ben pensarci un sorriso implica una minore corporalità e sembra adattarsi meglio alla spiccata a-fisicità di Dio. Il problema sembra sensato, ma ci fa interrogare se sia problema di gran conto, perché alla fine, paradosso chiama paradosso, come parte costitutiva di questi personaggi che forse racchiudono in sé la contraddizioni del microcosmo in cui si muovono (che, pur nella sua universalità, in fondo, a conti fatti, è sempre la Sicilia): un tale mangia limoni; dichiara di mangiarli quando ha fame per placarla, quando è satollo per digerire; se così, in una specie di gioco al rialzo, il suo interlocutore dichiara di mangiarli anche lui: quando ha sonno per farselo passare, quando non ha sonno per farselo venire.

Un ragazzo, finita la scuola, si reca da Turiddu ‘u salinaru perché vuole adduvàrisi come garzone durante la stagione estiva. Turi gli spiega che quello del salinaro è il più duro dei lavori, ma è anche vero che lo è soprattutto i primi tre giorni: «“… pi ddintra ‘a chianta / ri manu, sutta ê peri / spuntanu papuluna, / si spacca a peddi, pari / ch’i rrini si scavìgghianu. / a luci nzetta ‘u sali e si va nfila / nnall’occhi, ‘i nazangunia, / ‘i punci…”» [“… nelle palme / delle mani, dei piedi, / spuntano vescicole, / si spacca la pelle, sembra / che la schiena si spezzi. / La luce colpisce il sale e rimbalza / negli occhi, li arrossa, / li punge…”]. Ma il ragazzo ha deciso, il ragazzo è deciso e, per quanto gli riguarda, comincerà a lavorare già l’indomani. Di fronte a tanta determinazione, giunge il consiglio del salinaro a chiudere la questione: «“… Siccomu i cchiù dispìcili, / com’èni chi ti rissi, / sunnu i primi tri gghiorna / – è ‘u me cunzigghiu – tu / pi sti primi tri gghiorna / un mmèniri”» [“… Siccome i più difficili, / come ti ho detto, / sono i primi tre giorni / – è il mio consiglio – tu / per questi primi tre giorni / non venire”].

Se Ninuzzu del componimento Ggiuvaneddu u foddi non fosse lo stesso poeta e fosse ciascuno di noi, e se il poeta fosse Giuvanneddu, allora capiremmo molte cose di questo Tiatru del paradosso, ma capolavoro di bellezza. Ninuzzu/Giuvanneddu, tirando fuori a uno a uno dalla sacca della memoria tutte le cose che essa contiene, comincerebbe a dirci che «“stu pani […] è pisci, e stu / cuteddu una trunchisa; / stu vinu è focu, e ammeci / sta bbuccetta un furcuni, / st’aregna un mmarranzano / chi sona”» [“questo pane … è pesce, e questo / coltello una tenaglia; / questo vino è fuoco, e invece / questa forchetta un rastrello, / questa aringa un marranzano / che suona”]. Ma è vero che per mutare le cose della memoria in strumenti ed espressioni della poesia bisogna essere «un foddi, / uno ch’è scancaratu» [un folle, / uno senza cervello]. Ma non basta. Bisogna saper nutrire un amore sterminato per le parole, bisogna sapere come «… èttanu ‘i palori» perché «… un omu / è fattu di palori» (Bberengariu). E bisogna saperle calibrare, centellinare, ma anche affastellarle, cumularle e, per quanto possibile, salvarle: «Mi sèrvinu ì palori / a mmia: a vvuccunedda, / pi nchinu, all’affucata. / ‘I palori chi si / pèrsiru, chi si stannu pirdennu» [Mi bisognano le parole / a me: a sorsi, / a boccate, a soffocare. / Le parole che si sono / perse, che si stanno / perdendo] (Bberengariu).

«Paroli liggeri di foddi» avrebbe detto Giuseppe Giovanni Battaglia, altro poeta che come De Vita assunse il microcosmo agricolo del suo piccolo paese a teatro di una umanità brulicante le cui parole, in grado di unire insieme passato e presente, continuano, eccome se continuano, a “figghiari paroli”. E si faccia molta attenzione, perché fare in modo che le parole continuino a partorire parole presuppone la capacità di accogliere una grande lezione: mai dimenticare che da sole le parole non bastano (e non servono): «E ppuru m’abbisògnanu, / o Bberengariu, i fatti, / cci rissi». [E pure mi bisognano, / o Berengario, i fatti, / gli dissi] (Bberengariu). E forse non è un caso che De Vita decide che tale lezione debba consegnarla Ignazio Buttitta, quando a Nazzarenu, poeta in erba che si reca a casa sua per leggergli le proprie poesie, il Poeta di Aspra scrive così nella dedica del libro che gli ha appena donato: «A chissu Nazzarenu, / chi vvoli abbrazzari ‘u munnu / tinennu i manu nne / sacchetti» [A questo Nazareno, / che vuole abbracciare il mondo / tenendo le mani nelle / tasche] (A chissu Nazzarenu).

C’è un impegno fattuale nella poesia narrativa di De Vita che è anche la sua grande scommessa, ambiziosa, non velleitaria: dare corpo fisico, poesia dopo poesia, silloge dopo silloge, a tutte le parole della sua Cutusìu. Una sorta di repertorio dialettale marsalese che risulti, però, non da un asettico ordinamento alfabetico, ma dal loro “suonare” e risuonare nella bocca dei suoi personaggi che, seppur spesso mossi dal sentimento del contrario, ci raccontano, perfino realisticamente, di cose semplici ma costitutive della Sicilia rurale: quale siciliano non abbia avuto una nonna che non gli abbia raccontato di licantropi e lupi mannari? Chi è quel ragazzo siciliano che bambino non si sia arrampicato su un albero di gelsi rossi macchiandosi le mani, le braccia, il petto e le gambe per simulare mortali ferite da armi da taglio? Chi è quel siciliano che da bambino non abbia esperito la gioia di un canestro di dolci, il giorno dei morti o della befana, o il dispiacere di costatare che non tutti i canestri sarebbero stati ricchi o traboccanti di dolci allo stesso modo? Eppure, a partire da questa apparente semplicità, mentre De Vita ci racconta la Sicilia, crea l’inventario degli strumenti che gli permettono di condurre la sua narrazione: così A festa ri morti si risolve in una pagina di lessico alimentare della festa; Turiddu ‘u salinaru finisce per riordinare la terminologia tecnica del lessico dei salinari, Bberengariu, il componimento in assoluto a maggiore vocazione metalinguistica di tutta la produzione di De Vita, fa sì che le parole si ancorino saldamente ora alle cose della cultura alimentare di Cutusìu, ora alle cose del paesaggio astrale, ora a quelle della cultura marinara, finché l’autore non decide di lasciarle fluire liberamente per riconsegnarle alla forza evocativa della quale esse devono essere portatrici, qualora le si sappiano maneggiare e plasmare per creare infinite suggestioni. Dinanzi a tanta e tale bellezza, al lettore, come a Ninuzzu, non resta, quindi, che fuggire «spirdutu a pperi nculu» (Ggiuvannineddu ‘u foddi).

La vocazione lessicografica della poesia di Nino De Vita, che si fa tutt’uno con la vocazione metalessicografica del Poeta, appare in tutta la sua evidenza nel grido disperato di Bberengariu allorché questi si attarda con i ragazzi che ha incontrato sul lungomare interrogandoli sul senso e sul significato delle sue parole: «Viatri, addumannu, viatri: / ‘u capiti socch’è solachianeddu, / cattiva, micciu, nziru, /sàiula, minghiozzu, ammuccaficu, / òpira. // Pàrinu citruluna addummisciuti, / pìgghianu a mmia pi / forestu, ‘un mi capìscinu» [Voi, domando, voi: / lo capite cos’è ciabattino / vedova, stoppino, brocca, / tramaglio, caspita, credulone, / baccano. / Sembrano babbei alloppiati, / mi scambiano per un / forestiero, non mi capiscono] (Bberengariu).

Quando a partire dagli anni Settanta, in Sicilia come in Italia, si è deciso di interrompere all’interno delle famiglie la trasmissione intergenerazionale del dialetto, è successo proprio questo: i genitori e i nonni sono diventati “forestieri” agli occhi e agli orecchi dei figli e dei nipoti. Occorre riannodare i fili tra le generazioni, ma questo, certo, non si fa tornando a parlare una lingua usata all’interno di un mondo che oggi non esiste quasi più. Non si può tornare a parlare il dialetto se non esiste più il mondo che ne ha sancito l’uso. Ma forse il problema non è parlare o ri-parlare quella lingua, ma provare a immaginare quante risposte potrebbero venire intorno al problema del “chi siamo”, se interrogassimo seriamente il senso e il significato delle parole che la costituiscono. Esse allora ci direbbero sulla nostra storia e sulla nostra identità tanto o più di qualunque libro di storia.

Se queste parole non esistono più perché non esiste più il mondo che le motivava, è difficile provare a immaginare un loro uso nel nuovo tempo. Ma per fortuna esse continuano a esistere, sotto nuova forma e con nuove funzioni, proprio anche grazie a chi, come Nino De Vita, le ripropone assumendole a linfa del proprio racconto poetico. Sono lì a dirci di un mondo tramontato, ma che oggi, tra ricerca della filiera corta e del chilometro zero, tra bisogno di tornare ai luoghi e ai microluoghi, possono consegnarci una dimensione, un modello di tempo e di spazio che ormai ci manca e che “laggiù” forse possiamo in parte ritrovare. A questo devono servire le parole «liggeri di foddi». A questo possono servire se, nel contempo, assumiamo consapevolezza che queste, come tutte le altre, non debbano mai piegarsi o essere piegate, specialmente oggi, a deformare la realtà.

Dialoghi Mediterranei, n. 36, marzo 2019

___________________________________________________________________________

Roberto Sottile, ricercatore nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo dove insegna Linguistica italiana. Recentemente ha pubblicato, con il Gruppo di ricerca dell’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS) il Vocabolario-atlante della cultura dialettale. Articoli di saggio (CSFLS, Palermo 2009) e il “Lessico della cultura dialettale delle Madonie. 1. L’alimentazione, 2. Voci di saggio” (CSFLS, Palermo 2010-2011). Ha anche dedicato una particolare attenzione al rapporto tra dialetto e mondo giovanile. In quest’ambito si segnala il recente libro intitolato Dialetto e canzone. Uno sguardo sulla Sicilia di oggi (Cesati, Firenze 2018). Con Giovanni Ruffino ha pubblicato Parole migranti tra Oriente e Occidente (CSFLS, Palermo 2015).

______________________________________________________________