di Marcello Carlotti

Nell’introduzione alla mia tesi di dottorato, scrivevo: «di fronte al mare Egeo, in pieno viaggio post-diploma, ho avuto l’intuizione che, una volta a casa, […] mi sarei iscritto in antropologia, disciplina che, secondo la guida all’università che mi ero portato dietro, in Italia non godeva di facoltà autonome e sarebbe stata fruibile solo iscrivendosi in filosofia oppure in lettere. Mi ci iscrissi spinto dal desiderio, di capire l’Uomo attraverso lo studio degli uomini». La prima cosa che da studente di antropologia sognavo era “andare sul campo”, praticare l’osservazione partecipante, e poi, dopo essere in qualche modo diventato “uno di loro”, magari piazzando la tenda vicino alla capanna del capo o dello stregone, tornare a casa con un’etnografia e un po’ di foto.

Quando mi iscrissi all’Università, erano ancora tempi analogici, in cui solo pochi ricchi giravano con radiotelefoni contenuti in una ventiquattrore, mentre noi comuni mortali avevamo le schede telefoniche, il mangianastri, la macchina fotografica presa in prestito da nostro padre, i rullini, un astuccio con le penne e delle agende adattate a block notes. Nessuno in biblioteca aveva un portatile. Insomma, sono cresciuto nella generazione che scriveva a mano e poi copiava a macchina.

Durante il mio percorso universitario cominciarono a farsi strada i pc fissi a casa e bisognava masticare un minimo di linguaggio macchina per evitare di formattarsi il computer dando un ordine sbagliato al 286 o al 486. Si studiava Gramsci attraverso Cirese, le fiabe popolari attraverso Propp, Thompson e Aarne, lo strutturalismo di Levi-Strauss e, almeno in Italia, o perlomeno a Cagliari, Geertz era bandito dai corsi di studio perché ritenuto un ciarlatano che metteva in discussione il materialismo culturale di Harris. Cosa diavolo era questa storia di interpretare le interpretazioni? L’antropologo era ancora percepito come colui che, attraverso la sua formazione accademica, capisce gli altri meglio di quanto loro siano in grado di capire loro stessi.

Insomma, era difficile all’epoca mettere in discussione l’autorità etnoantropologica. Era normale, dico oggi, considerando che i miei docenti si erano formati negli anni cinquanta e sessanta. Anche De Martino era visto con sospetto. Fu mentre mi preparavo per l’esame di dottorato che, in biblioteca, mi imbattei nei libri di Geertz e Clifford. Dato che nel frattempo mi ero appassionato alla semiotica, mi ero letto tutto Eco, Peirce e Lotman, quei testi mi sembrarono più interessanti e utili delle cose che avevo appreso da Harris, Levi-Strauss, Malinowski, Radcliffe-Brown, e compagnia. Scoprii, da solo, che esisteva, nel dipartimento che mi aveva formato, un rimosso che rimandava a Bateson, passava per Leiris e approdava al seminario di Santa Fé.

Il sogno di andare sul campo con una macchina fotografica, un taccuino, una tenda, la capacità di osservare e partecipare, capirli attraverso il mio dominio delle loro strutture psichiche soggiacenti, tracciare in modo netto le strutture parentali e riportare il loro senso del loro mondo mediante una etnografia autoritaria, si era complicato al punto da sembrarmi patetico. In fondo, come può un essere umano pretendere e presumere di poter parlare al posto di un intero gruppo umano per rappresentarlo? Bastano 11 mesi sul campo, come suggeriva la Mead? Fu così che, quando cominciai a scrivere la tesi, rinunciai alla ricerca sul campo per concentrarmi su una storia dell’evoluzione della cassetta degli attrezzi dell’antropologia e dei limiti emotivi e cognitivi che, progressivamente, erano emersi nella letteratura etnoantropologica. La intitolai “Etnografia: dal campo al testo, i percorsi dell’esperienza” e mi sforzai, attraverso un lavoro inter e metadisciplinare, di mostrare quanto sia complesso e affascinante il nostro lavoro e quanto esso possa essere utile, a patto che abbandoni le presunzioni, l’autoapologia e le controfattualità.

Solo dopo, cercando di essere coerente con quanto appreso e scritto, andai sul campo, consapevole che il campo non è là fuori ma è dentro le domande che l’antropologo riesce a porre a sé stesso, mentre si sforza di comprendere il mondo attraverso le risposte che riceve. Sono stato in Africa, sempre che Madagascar, Tunisia e Marocco possano considerarsi Africa, sono stato in Israele, sempre ammesso che quel territorio possa essere caratterizzato da un nome univoco, e sono tornato a lavorare in Sardegna, con i contadini, con gli artigiani, con i cuochi e con i pescatori. Ho scritto e documentato del complesso fenomeno delle makorelle e del turismo sessuale a Nosy Be, sono stato nel Sahara con l’ultimo Griot di Douz, sono stato con un artigiano Gnawa ad Essouira abile costruttore di Gimbri, ho percorso le decine di migliaia di stradine del suk di Fez, girato, montato, editato e prodotto circa 30 documentari antropologici nei campi più svariati: dall’automazione alle monete complementari, all’evoluzione dell’industria dei pomodori in Sardegna. Mi sono occupato di razzismo, sono stato alle messe di Padre Pedro Opeka ad Antananarivo, nel cuore di Akamasoa, e nell’ultimo periodo mi sono dedicato all’antropologia manageriale. Insomma, avevo coronato i miei desideri di giovane studente, ed alla fine ero un po’ stanchino, per parafrasare Forrest Gump. Anche considerato che, nel frattempo, il mondo attorno a me sembrerebbe aver preso una direzione ed una deriva che sanciscono il fallimento di noi antropologi: omofobia, razzismo, chiusure dei confini, decadenza culturale e morale, acriticismo e slogan precotti dominano il cosiddetto senso comune.

Quindi, a settembre 2018, quando un architetto mi ha contattato per partecipare alla progettazione di un museo, ho pensato: questa è un’esperienza che non avevo mai immaginato di fare, e mi sono incontrato con Lucio, Carlo, Andrea, Fausto, Michela e Federico. Un piccolo paese dell’Ogliastra, Loceri, aveva bandito un concorso per trasformare una vecchia e decadente scuola elementare, in un museo dedicato alla tecnologia e ai saperi contadini, e il sindaco, non a caso un docente di lettere, e la giunta avevano richiesto nel bando la presenza di un antropologo. Dunque, dato che Lucio è cresciuto nel mio stesso paese, mi ha contattato. Michela e Federico, due giovani architetti, avevano buttato giù una bozza e ci abbiamo riflettuto insieme. Di norma, l’antropologo si occupa di collezioni, testi, fotografie, filmati mentre architetti ed ingegneri si occupano di design, calcoli strutturali, etc. In questo caso, ed è la ragione per cui ho accettato di entrare in squadra, all’antropologo si chiedeva di partecipare attivamente anche alla fase della concettualizzazione del progetto, dando un contributo non solo al contenuto ma anche al contenente. Dato che per indole sono incline all’interdisciplinarità, mi sono trovato, come usa dirsi, nel mio brodo.

Le prime domande che mi sono posto sono: cosa è davvero un museo? A chi parla e in nome di chi? Chi o cosa sono i protagonisti di un museo? Cosa deve rappresentare? Deve essere un luogo di cultura, un luogo per fare cultura o deve testimoniare una memoria culturale?

Dirò una cosa impopolare e un po’ assurda, dato che io sono un antropologo, ma di norma io nei musei mi annoio. Dunque sono partito da questo concetto: perché mi annoio? Perché mi sento come un lettore passivo che subisce l’opera e il lavoro di qualcun altro. Vi immaginate di entrare al Louvre e di spostare un quadro? O mettere una vostra didascalia a fianco o sopra quella del curatore? O meglio ancora, di levare una statua, appositamente selezionata da qualcuno che ha scelto anche posizione e punti luce, e di sostituirla con un’altra fatta da voi, da un vostro amico o un vostro figlio? Sarebbe più divertente, sarebbe più interattivo. Ma sarebbe anche dannatamente caotico. E poi, chi siamo noi pubblico per sostituirci all’autorità museografica (gente che ha studiato dei decenni, scritto libri su libri, curato mostre su mostre, etc.) e modificare le scelte oculate che una equipe di esperti e specialisti ha fatto per noi?

Il pubblico dei musei è vario e composito, ma penso possa rientrare in alcune macrocategorie: gli studenti in gita didattico-culturale; i turisti; gli studiosi (in fieri e non); gli appassionati; e chi vuole darsi un tono. Se poi vogliamo usare un filtro emotivo, diremmo che le categorie sono meno: chi si accontenta; chi non si accontenta; e chi passa di lì per caso. Le categorie emotive sono trasversali alle macrocategorie: nel senso che uno può essere un turista e non accontentarsi, un appassionato ed accontentarsi, o uno che vuole darsi un tono e passa di lì per caso.

Dunque cosa è o dovrebbe essere un museo? Un museo, forse, dovrebbe essere un luogo di ispirazione che ci racconta una storia talmente tanto interessante da divertirci perché ci fa capire che noi non solo ne siamo parte, ma possiamo dare un contributo. Quale tifoso non sogna di poter toccare almeno una volta palla durante la finale del suo sport preferito passandola al suo campione preferito? Quale tennista non desidera, nel profondo del suo io, di fare almeno uno scambio con Federer? Il che non significa che pensi di essere uguale a King Roger, o poter fare Wimbledon al suo posto. Insomma, nel gioco non agonistico, per un magico momento, siamo tutti uguali: il bambino con la palla e la maglia di Ronaldo o Messi, sogna di essere più di sé stesso, entrando in una narrazione dell’immaginario che trascende i limiti oggettivi del suo io. E quando giochiamo, quando partecipiamo ad un gioco, ancor più che quando ascoltiamo una storia ben raccontata, non passiamo più di là per caso: siamo dove vogliamo essere, perché facciamo qualcosa che ci diverte e ci rende partecipi. In altri termini, siamo ispirati perché non abbiamo paura di sbagliare o di essere giudicati.

Ovviamente, costruire un museo è ben altra cosa dal dare due racchettate in spiaggia con nostro figlio che finge di essere Federer che sconfigge Nadal, tuttavia, nel concettualizzare il progetto abbiamo cercato di far convivere sia l’aspetto istituzionale sia l’aspetto apertamente interattivo e partecipativo, costruendo una nuova, condivisa e dialogica forma di autorità museografica che mettesse al centro le differenti narrazioni (quella degli esperti addetti ai lavori e quella dei fruitori) focalizzandosi sulle ispirazioni, ciò che i classici chiamavano appunto Muse, le nove ninfe figlie di Zeus, anche dette Eliconie, dalla cui radice etimologica Mnen- parrebbe derivare Mnemosine, la dea figlia di Urano e Gea che personificava la memoria. È risaputo che i poeti, un tempo, nell’incipit delle loro opere, si rivolgessero alle Muse per captarne la benevolenza ed esserne ispirati. La radice μεν-μαν, da cui Muse, Mnemosine e Museo, ha in fondo un interessante significato: «coloro che meditano, che creano con la fantasia». E cosa è un Museo se non un luogo della memoria, della meditazione e della fantasia che generano o sono generati dall’ispirazione?

Abbiamo pertanto concepito un luogo che permettesse tanto l’apprendimento propriamente detto, tanto la contemplazione, quanto la partecipazione alla narrazione ed alla fruizione, creando una serie di elementi, software, percorsi e strumenti che evitassero il caos e usassero le tecnologia digitale come strumento e non come fine in sé.

Di seguito, potrete leggere un’intervista ai giovani architetti Michela Serra e Federico Aru, per cercare di raccontare il Mater, il territorio ed il comune dove verrà realizzato e, soprattutto, il dialogo fra antropologia ed architettura che è stato il fondamento innovativo di questo progetto e dell’opera che ne seguirà.

D: Come nasce l’idea del Mater dal punto di vista architettonico?

R: Come tutte le riqualificazioni di edifici esistenti nasce inevitabilmente da ciò che c’è, quindi dall’edificio attuale, e dalla conseguente necessità di rinnovarlo. L’idea di rinnovamento è l’aspetto più importante di questo lavoro, perché, tra le altre cose, l’edificio di partenza non è espressione di quel carattere innovativo che il Mater vuole assumere per il territorio. Il progetto è proiezione, presuppone sempre un cambiamento di forme, di soluzioni, di usi, ma in questo caso sarà una trasformazione più esplicita perché fatta su un edificio esistente.

Su come avviene il cambiamento, oltre al ruolo civile e sociale che l’architettura può avere, riteniamo importante anche il ruolo culturale, che oggi, generalmente, sembra risaltare meno. L’architettura è cultura, e se è fatta nei nostri giorni, è cultura della contemporaneità. Esattamente come la musica o il cinema attuali sono diversi da quelli di quarant’anni fa, allo stesso modo lo è l’architettura.

Il Mater – anche per il suo valore simbolico – deve essere espressione della cultura architettonica del nostro tempo, rielaborando i caratteri del luogo in cui è inserita. Pertanto il nuovo disegno dell’edificio utilizza i caratteri, la sintesi, la tecnologia della cultura contemporanea.

D: Loceri è un piccolo centro sito in Ogliastra, una regione storica molto particolare della Sardegna (fra l’altro perché vi si trova uno dei cinque spot delle longevity’s blue zones). Per la sua posizione, consente di sfatare il mito turistico che vede la Sardegna esclusivamente come “mare, sole e coste”. Di fatto, si trova a dieci minuti dal mare e a dieci dalla montagna. Come viene letto il territorio dal punto di vista architettonico nel Mater?

R: Da questo punto di vista il museo del Mater lavorerà per rappresentare e alimentare una parte fondamentale della cultura sarda, quella che, probabilmente, esprime la sua vera identità: la sua produzione rurale. Un lato della cultura della nostra Isola estremamente ricco, denso di pratiche differenti, di peculiarità, di memorie che hanno definito la storia insediativa dell’Isola e i segni del suo paesaggio.

La nostra formazione di architetti cresciuti in una scuola sarda ci porta a rifiutare la concezione della Sardegna come terra di conquista estiva di un turismo costiero che, come quasi tutti i fenomeni che muovono le masse, è estremamente critico. Oggi il turismo costiero risulta monopolizzare l’economia dell’Isola e la politica fatica a trovare alternative. Dati recenti indicano come la Sardegna sia – percentualmente – la regione più terziarizzata d’Italia (70% circa), in buona misura proprio a causa dell’occupazione legata al turismo costiero, stagionale e per tanto parziale.

Abbiamo invece la necessità come popolo – e il museo va proprio in questa direzione – di riscoprire la produzione rurale, non solo nelle sue pratiche tradizionali ma anche nei suoi possibili scenari futuri e evoluzioni. Per questo la strategia educativa che sta alla base del Museo è tanto importante: coinvolgere i bambini su questo tema e in questo processo riappropriativo significa piantare un seme in grado di germogliare. Riappropriarsi del rapporto con la terra è fondamentale anche perché lega le emergenze economiche che vive la Sardegna a quelle sociali e ambientali: si pensi per esempio a quanto il fenomeno delle grandi migrazioni della storia moderna e contemporanea sarda abbiano portato allo spopolamento, all’abbandono dei campi coltivati e alla loro conseguente rinaturalizzazione, e quanto questo processo sia oggi connesso all’elevato rischio incendi: sono le stesse Politiche Agrarie Comunitarie a definire il contadino come il custode principale del paesaggio, attore in grado di disegnarlo, mantenerlo vivo e proteggerlo.

Il Museo non sarà una collezione di pezzi in mostra ma una costruzione culturale, un fertilizzante per le generazioni future.

D: Il tema del museo è: tecnologia e saperi contadini. La scelta architettonica, tuttavia, è più vicina al razionalismo di Le Corbusier e Mies van Der Rohe, che non al naturalismo di Aalto. Eppure, di norma, il sapere rurale viene percepito più come emotivo e irrazionale (miti, credenze sincretiche, festività stagionali, canti, tradizioni popolari, etc.) che come pienamente funzionale e logico, ovvero più subalterno che colto. Come mai questa scelta?

R: Rispondere a questa domanda è estremamente complesso, anche perché rispondere significa esplicitare la differenza tra i concetti di princìpio (un concetto fondativo) e di esito (una forma) nel mondo dell’architettura. Proviamo ad essere il più sintetici possibile.

Da studiosi di architettura rurale possiamo sicuramente affermare che i princìpi che regolano l’architettura popolare rurale tradizionale sono assolutamente razionali, funzionali e logici perché hanno a che fare con la pratica: le logiche di costruzione, orientamento, aggregazione, le scelte tipologiche dell’architettura rurale sono codificate e regolate nel tempo lungo da pratiche generate e alimentate dall’esperienza, in modo così radicato da costruire collettivamente la relativa cultura dell’abitare. De Certeau definisce la pratica come un esercizio di azioni pragmatiche che entrano nella sfera del quotidiano per soddisfare bisogni e necessità. Coerentemente, la pratica architettonica della costruzione – soprattutto negli ambiti rurali – risolve le necessità specifiche attraverso l’utilizzo saggio della minor quantità di risorse possibile, in una maniera che possiamo assolutamente definire come sapiente e che oggi definiremmo sostenibile (anche se è un termine che non ci piace particolarmente). È un’operazione estremamente colta, dai principi profondamente razionali.

Dentro lo stesso mondo dell’architettura rurale gli esiti, in termini di forme, non sono spesso altrettanto razionali. Non lo sono per mille ragioni: sito di progetto non piano o dalla forma irregolare, materiale da costruzione eterogeneo, edificazione in più fasi temporali, ecc. Questa differenza tra princìpi ed esiti induce le persone a pensare che la razionalità sia una questione lontana dall’architettura rurale proprio perché tali architetture sono tutte apparentemente diverse, tutte apparentemente irrazionali. Ma è davvero così? Se le si osserva bene si coglieranno dei codici abituali che aiuteranno ad inquadrarne i princìpi comuni che derivano da una stessa fonte culturale.

Non sempre gli esiti esplicitano in maniera chiara i princìpi, soprattutto perché la cultura contemporanea tende a semplificare in un attimo ciò che vede, senza riflettere sui contenuti profondi che ci sono dietro una forma architettonica, specialmente se tradizionale. È quindi altrettanto diffusa la percezione che architettura contemporanea e architettura popolare tradizionale siano estremamente diverse, quasi agli antipodi. In realtà, anche in questo caso non è così, proprio perché, analogamente, entrano in gioco i concetti di principio ed esito.

Riavvolgendo il nastro della storia dell’architettura dell’ultimo secolo e facendo – per brevità – estrema sintesi, la costruzione dei princìpi e dei codici fondativi di parte dell’architettura contemporanea ha origine proprio con la rivalutazione dell’architettura popolare tradizionale mediterranea, nata in opposizione ad alcuni princìpi teorici avanzati dal movimento moderno che vedevano l’uomo come una misura che oggi chiameremmo standardizzata [1]. In opposizione a questa visione, le esperienze del secolo scorso del Team X e il contributo teorico-progettuale di alcune figure fondamentali come Pagano, Rogers, De Carlo, Tàvora, Siza hanno ristabilito l’importanza dell’uomo come entità appartenente ad una società saldando i caratteri formali del movimento moderno (la sintesi, la razionalità, la tecnica costruttiva) ai princìpi dell’architettura popolare (l’attenzione per il sito e le sue specificità, le scelte morfotipologiche, ecc…). Pagano – storico direttore di Casabella – nel 1936 definisce l’architettura rurale italiana un architettura dal «gusto così affine a quello moderno», riconoscendo dunque un valore estetico. Fu una rivoluzione culturale perché fu una delle prime volte in cui l’architettura colta volge il suo sguardo oltre l’Accademia.

Il nostro modo di progettare si ricollega, con molta modestia, a questo modo di intendere il progetto. Rileggere i codici propri del luogo e provare ad attribuire a quei princìpi forme ed esiti attuali, senza falsi storicismi. Nel caso del Mater, dove la libertà di scelta progettuale è vincolata dall’edificio esistente, tale rievocazione avviene soprattutto all’interno. La proposta del muro cavo introduce uno dei temi più diffusi nell’habitat mediterraneo: quello di abitare il muro [2] e creare spazio nel suo spessore.

D: Etimologicamente, Museo deriva dal greco Mŭsa tramite Mūseóon reso in latino Museŭm: luogo sacro alle muse, luogo di ispirazione. Tuttavia, spesso i musei sono concepiti e percepiti come luoghi freddi di documentazione neutra e attestazione oggettiva, finestre su un passato spesso congelato ed allocronico, per quanto esse siano sempre frutto di una lettura ed una visione dal presente. Questo progetto, invece, già dal titolo si ispira alla generatività: Mater è la madre che dà vita, infatti. Che tipo di ispirazione e vita volete fornire e dare al territorio e ai suoi fruitori?

R: Il Mater non sarà un museo statico, un museo che racconta gli oggetti, ma un museo dinamico così come dinamica è stata l’evoluzione culturale (e tecnologica) che si nasconde dietro gli oggetti della collezione. Raccontare l’evoluzione della tecnica agraria in un’area in cui la ruralità è così importante è una grande occasione per avvicinare le persone. La multimedialità e l’interazione con il visitatore saranno le chiavi. Sarà possibile interagire con le installazioni descrivendo o raccontando i propri ricordi e le proprie memorie arricchendone i contenuti. Il visitatore non entrerà dentro un museo, ne farà parte.

Dovremmo creare le condizioni per le quali le persone partono dall’Isola per cercare lavoro solo perché vogliono farlo e non perché debbano. Siamo molto d’accordo nell’affermare che il turismo estivo non può essere la soluzione, e forse non lo deve neanche essere, perché appartiene ad uno di quei macro-fenomeni economici che la Sardegna ha subìto. La storia della Sardegna ci insegna che la quasi totalità delle politiche di sviluppo imposte da agenti esogeni non ha funzionato nel lungo periodo. Una volta rotta l’economia della società rurale pre-moderna basata sull’autosufficienza dei centri rurali, l’Isola ha vissuto in maniera altalenante periodi brevi di benessere a spaventose crisi economiche, seguiti dalle relative ondate migratorie. Come dici tu, oggi ne stiamo vivendo una intensa che riguarda soprattutto i giovani. I fattori esterni che hanno determinato l’economia dell’Isola storicamente non sono riusciti a radicarsi nell’identità della Sardegna in maniera continuativa e questo non ha determinare sviluppo: dalla questione del pecorino romano all’industria mineraria, dall’industria petrolchimica al turismo costiero, tutte questioni storiche ma ancora aperte e irrisolte.

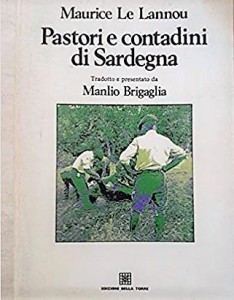

C’è un libro fondamentale che mostra lo straordinario equilibrio tra geografia, insediamenti, culture, forme e produzioni (pure in una condizione di autosufficienza) del paesaggio sardo pre-moderno. L’autore è Le Lannou e il titolo è emblematico: Pâtres et paysans de la Sardaigne, “Pastori e contadini in Sardegna”. Forse per riuscire ad auto-generarci dobbiamo ritornare coscientemente a queste due figure, che per l’Isola sono vitali: custodi della terra, delle sue pratiche, portatori della nostra vera cultura. Dobbiamo farlo però in maniera innovativa: la parola tradizione è abusata e spesso usata in maniera errata. Tradizione deriva da tràdere che significa “trasmettere, portare in avanti”, ma si usa – pretestualmente – solo quando si vuole “guardare indietro”, spesso in maniera acritica e per puro folklore.

C’è un libro fondamentale che mostra lo straordinario equilibrio tra geografia, insediamenti, culture, forme e produzioni (pure in una condizione di autosufficienza) del paesaggio sardo pre-moderno. L’autore è Le Lannou e il titolo è emblematico: Pâtres et paysans de la Sardaigne, “Pastori e contadini in Sardegna”. Forse per riuscire ad auto-generarci dobbiamo ritornare coscientemente a queste due figure, che per l’Isola sono vitali: custodi della terra, delle sue pratiche, portatori della nostra vera cultura. Dobbiamo farlo però in maniera innovativa: la parola tradizione è abusata e spesso usata in maniera errata. Tradizione deriva da tràdere che significa “trasmettere, portare in avanti”, ma si usa – pretestualmente – solo quando si vuole “guardare indietro”, spesso in maniera acritica e per puro folklore.

Il museo cercherà di utilizzare bene la parola tradizione, scaverà nel passato per farlo vivere nel presente, coerentemente con la sua immagine e i suoi princìpi architettonici. Proverà a produrre interesse intorno al tema della produzione agraria e della figura dell’agricoltore, avendo come obbiettivo quello di catturare le generazioni più giovani, che sono quelle alle quali trasmettere le giuste informazioni.

D: Il progetto iniziale degli architetti ha dovuto, ad un certo punto, confrontarsi con il “crash test” dell’antropologia e della peculiare visione etnoantropologica dell’antropologo coinvolto nel progetto. Quali sono state le vostre prime sensazioni durante e subito dopo l’incontro/confronto? Dopo l’incontro, Michela e Federico hanno rivisto alcuni aspetti della loro bozza iniziale, dimostrando duttilità e grande umiltà. Quali sono stati gli aspetti che maggiormente vi hanno ispirato e stimolato?

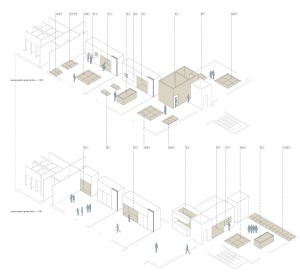

R: Nel nostro lavoro è normale confrontarsi con figure specializzate sia nelle fasi ideative, come l’antropologo in questo caso, dove emerge la natura più umanistica del nostro lavoro, che in quelle progettuali, come l’impiantista o lo strutturista, dove emerge la natura più tecnica. Siamo sempre al centro di figure molto diverse dalle nostre, ma è il modo migliore per arricchirsi. In questo caso abbiamo assorbito tante indicazioni che solo una figura che da anni ricerca questi temi avrebbe potuto darci: l’interazione tra museo e visitatore, la connessione tra museo e territorio, la ciclicità della vita e della produzione, il ruolo culturale ed educativo che il museo può recitare. Tutte queste suggestioni sono state rielaborate e sono diventate elementi dello spazio e dell’architettura del museo: la banca dei semi, la scatola magica, le didascalie interattive, il giardino delle erbe aromatiche, all’interno di un progetto coordinato.

D: Cosa è la “scatola magica”?

R: La “scatola magica” si colloca al primo piano dell’edificio. Si tratta di una grande scatola interattiva suddivisa in due spazi interni, che la visita prevede debbano essere visitati in due momenti distinti: all’arrivo al primo piano e alla fine del percorso. Inizialmente si accede ad uno spazio buio, dove i contenuti multimediali al suo interno (proiezioni, filmati, audio, realtà aumentata, ecc) emergeranno creando sorpresa e interazione con i visitatori. Una volta abbandonato questo spazio multimediale e visitato l’esposizione delle restanti sale del piano primo, si ha l’occasione di accedere al secondo spazio interno della scatola magica: l’area per la registrazione dei ricordi. Nell’intimità di questo spazio, il visitatore potrà lasciare una sua memoria che lo lega ai temi del museo, un suggerimento o un parere sul Mater.

D: Come si restituirà, nel Mater, la ciclicità della vita?

R: Una chiave possibile è intendere l’architettura come una mediazione tra l’uomo e la natura, come un dispositivo per trasmettere all’essere umano che percepisce e vive questa architettura gli attributi e i valori del mondo naturale o, in questo caso, rurale.

Sul limite tra lo spazio pubblico antistante l’edificio e la via Eleonora d’Arborea, sul quale insiste il museo stesso, viene inserita una pensilina metallica molto leggera che prevede un sistema di ombreggiamento che reinterpreta la tecnica tradizionale del cannitzau, su cui piante rampicanti come la vite possono crescere e arricchire d’ombra la piazza nella stagione estiva. Nella parte antistante il volume è inoltre posizionato un piccolo giardino per la coltura di piante aromatiche e officinali che, con le loro varietà di profumi e colori durante le stagioni, aiutano ad inquadrare proprio il tema principale del progetto: la ciclicità dei tempi e l’intermittenza di spazi ed esposizioni.

A partire dalla configurazione esterna, i concetti di ciclicità e intermittenza guidano le scelte progettuali che riguardano anche l’esposizione interna: la flessibilità delle aree espositive e degli arredi, la variazione di luce nel passaggio da una parte all’altra dell’esposizione, la variazione dei contenuti stessi.

D: Come funzionerà il Mater? Il visitatore, insomma, cosa trova entrando? Quale il tour ideale?

R: L’ingresso principale al museo avviene sotto un volume aggettante di COR-TEN attraverso il quale si accede direttamente all’atrio centrale. In questo spazio si concentrano infopoint, biglietteria, area espositiva per degustazione e promozione dei prodotti locali. Questo è uno spazio chiave del museo perché connette i contenuti delle sale espositive al mondo esterno delle aziende e degli spazi didattici nello spazio rurale: un grande sguardo verso il territorio che si sostanzia con un bookshop tematico e con l’esposizione, la degustazione e la vendita dei prodotti locali (vini, olio, formaggi, ecc). Inoltre in quest’area trova collocazione un box di scambio di conoscenze e di testimonianze dove utenti e specialisti possano registrare opinioni, ricordi, suggestioni sui temi del museo, per poi essere riordinati e condivisi.

L’atrio distribuisce e regola l’accessibilità di tutto il piano basso. Da questo si accede da un lato alla sala conferenze da 80 posti facilmente convertibile (grazie ad una parete mobile manovrabile ed insonorizzante) in due laboratori didattici, dall’altro, alla zona espositiva. Al piano basso la zona espositiva si configura in due sale che possono sia far parte dello stesso percorso museale, che essere autonome: in particolare la sala alle spalle dell’infopoint può essere usata come spazio per esposizioni temporanee. Al piano alto l’esposizione si sviluppa su una sala e un piano libero frazionabile (con lo stesso sistema di pareti divisorie utilizzato nella sala conferenze) in due/tre differenti sale a seconda delle esigenze e dei contenuti espositivi.

D: Fra le varie peculiarità, il Mater avrà anche una banca dei semi e delle didascalie interattive. Come funzioneranno?

R: L’atrio di accesso possiederà una banca per la conservazione, catalogazione e redistribuzione di sementi tipiche e storiche, a cui ognuno può contribuire e di cui si può fruire – iscrivendosi alla pagina relativa dentro il sito web del Mater – auspicando un recupero consapevole dei valori della biodiversità e della naturalità in agricoltura. Allo stesso modo, la visita all’interno del museo potrà essere resa più accattivante e dinamica tramite la realizzazione di allestimenti virtuali ed interattivi.

Il visitatore potrà essere così coinvolto appieno nell’esperienza del museo, in quanto la percezione e la comprensione degli oggetti potrà dipendere anche dalle sue azioni. Ad esempio, attraverso dei “cassetti interattivi” sarà possibile annusare/riconoscere il profumo dell’essenza di alcune specie autoctone, o, ancora, altri dispositivi potranno essere conformati in modo tale da poter inserire la mano e toccare gli oggetti che stanno all’interno (come semi, strumenti, pelli di animale) senza avere possibilità di vederli, mettendo alla prova le proprie capacità sensoriali prima della loro rivelazione.

Anche la grande “scatola magica/interattiva” potrebbe accogliere immagini provenienti da proiettori, schermi verticali potrebbero fungere da supporto a interviste video, il semplice gesto della mano del visitatore potrebbe animare installazioni, far apparire documenti, illuminare oggetti. L’implementazione dell’esperienza museale con tecnologie di ultima generazione potrebbe inoltre riguardare la creazione di app apposite che permettano di seguire percorsi di visita tematici, aiutando gli utenti a orientarsi all’interno del museo, a veicolare contenuti speciali, che possono essere scaricati e consultati in qualsiasi momento, oltre che offrire un calendario aggiornato di tutte le attività in programma. Inoltre, la presenza di schermi touch interattivi consentiranno di approfondire alcuni temi del museo, ma non solo.

La produzione agraria e le sue tecniche hanno fortemente influenzato attraverso contenuti anche immateriali il portato culturale di tutta l’Isola. Il Mater ha bisogno dei propri visitatori per arricchirsi e rinnovarsi continuamente e caricarsi di un significato più profondo: riconoscere nell’esposizione una raffigurazione della cultura sociale del luogo. Perciò attraverso gli schermi e la condivisione in rete, per i visitatori sarà possibile integrare in tempo reale le descrizioni degli oggetti della collezione o registrare e caricare dei video che riguardino il legame tra oggetti esposti e il loro diretto utilizzo nelle esperienze di vita vissuta. In questo modo i contenuti del museo potranno essere incrementati non solo dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista storico, antropologico e biografico.

L’innovazione sta in un paradigmatico cambio di prospettive tra museo e visitatore: la visita sarà non solo passiva (il visitatore che accresce la sua cultura grazie al museo) ma anche attiva (il museo che accresce i suoi contenuti grazie alle visite). Il Mater contribuirà così in maniera attiva alla diffusione e alla condivisione non solo dei suoi contenuti materiali, ma anche di quelli immateriali, dando un importantissimo contributo culturale alla storia agraria dell’Isola. A questo proposito si può pensare anche ad un’integrazione del sistema con i social che permette sia di informare gli utenti con le iniziative in corso, sia di arricchire il museo di contenuti caricati dagli utenti.

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019

APPENDICE

A cura dell’architetto Lucio Ortu, cotitolare dello studio che sta realizzando il Mater

Il progetto del MATER si riferisce, nella sua prima titolazione alla tecnologia e ai saperi contadini. Sarebbe stato fin troppo scontato ed inutile, limitarsi ad esporre una serie di oggetti, costumi, macchine, foto, ecc, evocativi di una vita contadina del passato più o meno remoto dei nostri villaggi. Il tema, tanto caro ad ogni comunità locale, è comune ad almeno una decina di musei sparsi in tutto il territorio regionale sardo, e i cui esiti sono spesso modesti.

Nel disegno dell’amministrazione comunale di Loceri l’istituzione del museo prendeva spunto da una raccolta di oggetti e macchine agricole del secolo scorso, ambiva a creare un museo suggestivo, di ampio respiro, di interesse almeno regionale. Il museo sarebbe inoltre il coronamento di una serie di iniziative già proficuamente avviate a Loceri in funzione del turismo culturale; quali la riqualificazioni di ambiti urbani di pregio, la riconfigurazione di spazi e scorci urbani anche periferici con l’installazione di opere di artisti contemporanei, il restauro di un antico mulino, ad altre attività che mirano alla riqualificazione ed alla tutela del paesaggio.

Affrontare questa sfida significava creare un museo “unico” nel suo genere e soprattutto “utile” sotto gli aspetti sociali, economici e culturali. La progettazione del museo non poteva quindi essere condotta solamente da un gruppo di architetti e ingegneri, ma doveva necessariamente coinvolgere almeno una ulteriore figura professionale capace di guardare oltre la forma e cogliere aspetti della vita vissuta dalla comunità, apprezzarne le peculiarità, intravedere le potenzialità sociali ed economiche. Guardare oltre l’apparenza insomma.

Ci è subito tornato alla mente l’assiduo lavoro di antropologo di Marcello Carlotti sui temi del lavoro agricolo, dell’impresa, dell’artigianato, del cibo e di luoghi, che conoscevamo attraverso brevi, intensi, toccanti documentari. Il suo coinvolgimento è stato quindi determinante per l’indirizzo del nuovo museo: sono state confermate molte scelte, condotte in primo luogo da Michela Serra e Federico Aru, specie quelle relative ai caratteri spaziali e formali dell’architettura, mentre sono stati efficacemente rielaborati ed affinati sia gli aspetti simbolici dell’esposizione che i collegamenti possibili con le attività produttive del territorio e gli aspetti comunicativi dell’esposizione.

Il museo dovrà innanzitutto contribuire a creare il patrimonio culturale, conservarlo, divulgarne la conoscenza. Per far ciò sarà fondamentale la qualità intellettuale e professionale della direzione del museo che auspichiamo venga istituita già in questa fase di avvio. La gestione del museo dovrà garantire una progettualità altrettanto dinamica, capace di diversificarsi e coinvolgere nel concreto le realtà sociali, specie quelle legate direttamente all’agricoltura ed alla trasformazione sostenibile e razionale dei suoi prodotti.

Attualmente lo stato del progetto è nella sua fase preliminare. Occorrerà un grande sforzo, nelle successive fasi della progettazione e della realizzazione, sia da parte del nostro gruppo di lavoro che da parte della committenza, per conseguire con successo e coerenza le finalità.

Note

[1] Il riferimento qui è alle figure di Gropius e Le Corbusier, che avevano portato ad una visione quantitativa dell’uomo, modulor o misura numerica con la quale misurare e proporzionare il progetto di architettura, in grado di rispondere alle grandi questioni dell’inurbamento del principio secolo scorso sfociate, per esempio, nel concetto meccanicista di machine à habiter.

[2] Questo tema è una costante in tutto l’ambito mediterraneo sia cristiano che islamico. Frequentemente il muro mediterraneo genera uno spessore al suo interno fatto di cavità, nicchie, piccoli vuoti, ma anche veri e propri spazi. Solo per citare alcuni esempi che partono dall’età dal ferro e arrivano ai nostri giorni si possono citare il Pozzo Sacro di Santa Cristina di Paulilatino, il Pantheon di Roma, l’opera di Louis Kahn e quella di Aires Mateus, comprendendone infinite altre.

______________________________________________________________

Marcello Carlotti, antropologo culturale i cui interessi scientifici riguardano le origini del linguaggio, le neuroscienze, e più ampiamente le scienze cognitive e la filosofia della mente. Dal 2010 ha iniziato a condurre ricerche attraverso la documentazione video e fotografica. Ha realizzato, tra l’altro, un lavoro di antropologia visuale sul Madagascar. Si batte perché il titolo di antropologo sia riconosciuto sotto il profilo professionale.

Federico Aru, si laurea nel 2014 in Architettura all’Università degli Studi di Cagliari, PhD [ICAR 10 e 14] in Ingegneria Civile e Architettura presso il DICAAR dell’Università degli Studi di Cagliari e in Arquitectura alla ETSA di Siviglia, con una tesi sulla modificazione dell’abitare rurale.

Michela Serra, si laurea nel 2015 in Architettura all’Università degli Studi di Cagliari. Ha collaborato con borse di ricerca con il DICAAR della stessa Università. Con Federico Aru, dal 2016, nel loro lavoro insieme, si occupa principalmente di architettura contemporanea in contesti storico-consolidati, riattivazione e rigenerazione urbana, rapporto tra urbano e rurale. Partecipano e ricevono entrambi premi in concorsi di architettura nazionali e internazionali, tra cui un primo premio ad Europan 14.

Lucio Ortu , architetto (Roma “La Sapienza” 1990), negli anni della formazione ha collaborato con vari studi professionali di Architettura, Ingegneria e Urbanistica (GRAU, M. Vella, A. Anselmi). Dal 1985 al 1990 è associato alla cooperativa STRATI in Roma, dove si occupa di consulenze e di ricerca, con oggetto l’indagine conoscitiva dei beni architettonici e ambientali. Nel 2000 fonda, con Carlo Pillola, lo Studio di Architettura Ortu e Pillola Associati con cui ha progettato diversi musei (tra cui “Museo della Ferrovia” a Monserrato, e con altri il Museo “Lussu” ad Armungia), allestimenti temporanei, edifici pubblici (stazione Repubblica a Cagliari, officine “Metro-ca” a Monserrato, la sala conferenze Vico Mossa a Serramanna), numerosi interventi di recupero di edifici storici tradizionali e restauro di edifici monumentali.

______________________________________________________________