Alla ricerca di migliori condizioni di vita

Le numerose ondate emigratorie che caratterizzarono l’Italia tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento e che avevano come obbiettivo la ricerca di migliori condizioni di vita, solo minimamente interessarono l’Australia. Se consideriamo, infatti, le cifre complessive di coloro che lasciarono l’Italia tra il 1861 e il 1985, vediamo che su circa 29 milioni di persone solo 396 mila scelsero di andare in quel Continente [1]. Le ragioni di questa quasi irrilevante immigrazione sono probabilmente da attribuirsi al fatto che l’Australia era molto più lontana e meno facilmente raggiungibile di altri Paesi, ed era ancora una regione poco conosciuta e poco sviluppata; inoltre, le sue condizioni climatiche ed ambientali erano troppo diverse da quelle italiane e troppo ostiche per chi era abituato a vivere nel bacino del Mediterraneo. Tuttavia, gli italiani emigrati in Australia, malgrado il loro numero poco consistente, hanno avuto un impatto significativo sulla cultura, sulla società e sull’economia di quel continente.

La maggior parte degli immigrati, quasi tutti contadini, una volta arrivata in Australia, si impiegò nell’edilizia, nella costruzione delle infrastrutture (ferrovie e strade), in attività di artigianato o nel piccolo commercio. I territori preferiti furono quelli costieri, in cui erano già nate e cresciute le città, come Sidney, Melbourne, Perth, Adelaide. Piccoli gruppi di emigranti, invece, scelsero il territorio del Nordest, il Queensland, dove, tra ‘800 e ‘900, era in grande espansione l’industria dello zucchero: in quel territorio, infatti, le condizioni climatiche caldo-umide e quelle del terreno permettevano una facile coltivazione della canna da zucchero, che non richiedeva tecnologie avanzate: bastava trapiantare per talea la canna ed aspettare che crescesse. Quando arrivava a maturazione andava tagliata con un apposito coltello (il machete) e trasportata al mulino dove veniva tritata per estrarne lo zucchero. Non occorrevano nemmeno grandi capitali di investimento: acquisito il terreno, si trattava di ripulirlo e tracciare dei solchi in cui mettere a dimora le talee. Era necessaria, però, una generica e numerosa manodopera, che fu reclutata tra gli immigrati in cerca di fortuna.

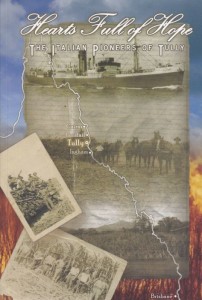

Il racconto di questo faticoso addomesticamento del territorio nordorientale australiano ci è stato narrato, tra l’altro, in un libro pubblicato nel 2007 dal “Comitato dei pionieri italiani del distretto di Tully” [2], che racchiude quasi un centinaio di biografie raccontate da figli e nipoti di coloro che furono tra gli autori della modernizzazione di quel distretto. Il volume vuole anche essere una risposta al bisogno di quegli italo-australiani che vivono nel Queensland di ricordare le fatiche e i sacrifici di coloro che li hanno preceduti e di mettere in evidenza la peculiarità della loro presenza in quella terra, sia per il contributo dato allo sviluppo della zona, sia per l’influenza culturale esercitata. Anche altre comunità di origine italiana hanno raccontato la loro storia, ma si è trattato di gruppi che hanno abitato e lavorato sempre nelle grandi città costiere. Il volume pubblicato a Tully, invece, riguarda un territorio che nei primi decenni del Novecento era ancora selvatico ed aveva bisogno di pionieri per essere colonizzato e trasportato nel mondo della modernità; esso è, dunque, la testimonianza di un tentativo riuscito di costruzione di una comunità sociale e culturale moderna, nonostante le diverse provenienze (Sicilia, ma anche Veneto e Friuli), in una terra quasi del tutto vergine. E forse, tra le righe si può leggere l’orgoglio di chi, nonostante le misere basi di partenza, è riuscito a farsi strada, ad emergere, a dispetto anche dei condizionamenti sociali che spesso si traducevano in forme di disprezzo più o meno razzista.

Gli italiani che arrivavano nel Queensland trovavano lavoro presso proprietari terrieri che affidavano loro il terreno da ripulire e da coltivare; oppure ottenevano, in credito, dal Governo, un lotto da bonificare e poi coltivare; oppure lo affittavano. A fine estate avveniva il taglio della canna che doveva essere trasportata al mulino dove veniva triturata. Dopo qualche anno di duro lavoro, molti riuscivano a diventare piccoli proprietari; in questo caso si mandava a chiamare qualcuno della famiglia (spesso la moglie e i figli) rimasto ad aspettare a casa; oppure si tornava in Italia per trovare una moglie. Dopodiché, decidendo di stabilirsi nel nuovo Paese, si richiedeva la cittadinanza australiana e la domiciliazione.

Per far diventare produttivo il Queensland occorreva gente che avesse spirito pionieristico, tolleranza allo sforzo fisico, capacità di notevole adattamento e resistenza, oltre che alle difficili condizioni climatiche ed ambientali, soprattutto ad una vita fatta di rinunce, di solitudine, di pericoli, di stenti e di fatiche immani.

In quella zona alquanto desolata si recarono piccoli gruppi provenienti dall’Italia che trovarono possibilità di lavoro, specie dopo la nascita della Federazione Australiana, avvenuta nel 1901 e dopo che fu emanata la legge Immigration Restriction Act che regolamentava l’immigrazione straniera e dava la possibilità immediata di un lavoro agli immigrati che avevano le carte in regola (essere stati richiamati da parenti già in loco, oppure possedere una somma di 40 sterline). C’è da dire che in quegli anni il Governo australiano aveva tutto l’interesse a favorire l’immigrazione europea perché aveva bisogno di manodopera generica con la quale sostituire, gradualmente, quella fornita dai Kanakas, lavoratori schiavi delle isole del Sud Pacifico, impiegati nelle piantagioni della canna da zucchero [3].

Il Distretto di Tully

La cittadina e il Distretto di Tully si trovano nel Queensland, a metà strada tra le città di Innisfail e Ingham, e a Sud di Cairns, un centro importante la cui economia, basata prima sull’attività mineraria, successivamente si è rivolta a quella industriale dello zucchero, nonché al turismo, dato che esso si trova di fronte alla Barriera corallina.

Nei primi anni del Novecento, quando arrivarono i primi immigrati, Tully non esisteva [4]: al suo posto c’era un agglomerato di capanne e di tende innalzate sulle sponde del torrente Balyan, in una zona soggetta a frequenti inondazioni. Vi erano anche dei poveri negozi e dei locali di ricreazione. La prima scuola per bambini fu aperta da un privato, a casa sua, in una località a quattro miglia da Balyan; la sede della polizia era in una capanna di un solo vano, con un pilastro cui venivano incatenati gli eventuali detenuti.

Quando nel 1923 fu approvata la costruzione di un mulino per triturare la canna, il Governo suddivise i possedimenti della Corona di quell’area in lotti di terreno da affidare a chi avesse voluto trasformarli in poderi (farm); nello stesso tempo e con lo stesso scopo gli antichi coloni vendettero parte dei loro ampi possedimenti. Due anni dopo, la città era già cresciuta notevolmente: erano già stati costruiti molti edifici, erano operanti l’ufficio postale, il servizio di ambulanza ed un primo ospedale, dapprima privato poi pubblico; nello stesso anno il mulino triturò il primo raccolto della canna. Nel 1926 la città di Tully, come Balyan, era stata ribattezzata, aveva la fisionomia che ha conservato fino ad oggi. Per avere un’idea di Tully come si presentava nei primi anni del 2000, ci soccorre quanto scrive, forse un po’ retoricamente, ma con alcune annotazioni di carattere sociologico e antropologico, John Lizzio, l’estensore di una delle biografie raccolte nel volume Cuori pieni di speranza:

«Oggi Tully e il Nord sono ampiamente diversi. È morta la generazione degli internati, le antiche inimicizie e le divisioni sono largamente sparite. La resilienza e la perseveranza dei pionieri di ogni nazione ha creato sentimenti di rispetto reciproco e l’apprezzamento delle diversità. Tully è veramente una città cosmopolita … Oggi è abitata dai figli e dalle figlie, dai nipoti e pronipoti di tutti i primi pionieri che lottarono per creare il futuro» (Lizzio: 143) [5].

Lizzio non lo dice, ma dalla sua scrittura e dai contenuti trattati si capisce che ha studiato e che ha riflettuto sulla esperienza di quei pionieri da cui discende e di cui si sente orgoglioso:

«Molti pionieri lasciarono il loro luogo natio ancora in giovane età. Essi contribuirono ad edificare questo Paese chiamato Australia, di cui noi oggi siamo orgogliosi. Le loro tradizioni e il loro ricordo vivono ancora. È nostra responsabilità salvaguardare e proteggere ciò che essi ci hanno dato, così che possiamo trasmetterla ai nostri ragazzi».

Ad epigrafe del suo racconto colloca una frase latina: Ubi bene ibi patria (“Dove c’è il bene, lì c’è la patria”) a testimonianza della sua cultura. Probabilmente John Lizzio era un prete cattolico: l’ipotesi mi è suggerita, insieme con l’epigrafe latina, dal fatto che in un’altra biografia compare un sacerdote che porta lo stesso nome.

Cuori pieni di speranza

Nel 2007 viene, dunque, dato alle stampe questo libro intitolato Hearths full of Hope, per volontà e su commissione del «Comitato dei Pionieri Italiani del Distretto di Tully», con il patrocinio e le relative prefazioni delle autorità politiche e amministrative del Distretto, nonché di altri Enti pubblici confinanti. Lo scopo della pubblicazione si legge in fondo alla pagina V:

«Questo libro è dedicato a tutti i pionieri Italiani del distretto di Tully che ebbero il coraggio di lasciare la loro patria, le loro famiglie e gli amici, ed emigrarono in Australia alla ricerca di una vita migliore».

Le biografie, tranne alcune redatte di propria mano o dettate dai più anziani, sono state scritte da parenti, in genere figli o nipoti, più acculturati dei loro genitori e nonni, che hanno trascritto sulla carta quanto avevano sentito raccontare. Nelle loro narrazioni, piuttosto semplici e schematiche, si avverte ancora qualche eco dell’atmosfera epica dei racconti originali. Le biografie sono complessivamente una novantina e riguardano non le singole persone ma i nuclei familiari che si ricomposero o si formarono per la prima volta nel Queensland. La provenienza degli immigrati, indicata dagli stessi autori, è così distribuita: 52 nuclei erano originari della Sicilia, 36 del Nord Italia (Piemonte e Veneto e qualcuno anche dalla Lombardia).

È difficile stabilire il perché tutti provengano da territori abbastanza ristretti e da paesi contigui. La zona principale della Sicilia interessata all’espatrio è la fascia che da Est ad Ovest comprende l’area marittima di Riposto e poi, a salire verso l’Etna, la cittadina di Giarre e i villaggi di Macchia, Sant’Alfio, Puntalazzo, Fornazzo, Milo. Fu interessata anche l’area collocata leggermente più a Nord che comprende Mascali, Piedimonte Etneo, Presa, Vena, Linguaglossa e Calatabiano, della provincia di Catania; alcune famiglie partirono da Dàgala (allora Dàgala del Re) situata nella zona etnea leggermente più a Sud; infine, altri centri del messinese, come Giardini e Motta Camastra.

G. Luciano [6], che fu Regio Agente Consolare nel Queensland e che proveniva dagli stessi luoghi, si chiese perché questi siciliani avessero affrontato un’immensa e lunga fatica per poter diventare proprietari di una farm, anche piccola. Trovò la risposta nel fatto che gli emigranti che lasciavano il territorio etneo, tra Catania e Messina, non conoscevano il latifondo: nella loro zona vigeva un regime di piccola proprietà contadina, con appezzamenti in cui si coltivava un po’ di grano, un po’ d’olio e soprattutto vino. Per questo, emigrati a causa di una grande crisi dell’economia vitivinicola, avevano la speranza che la Terra che li avrebbe accolti desse loro la possibilità di acquisire una piccola azienda agricola che, rispetto a quella che avevano lasciato in patria, fosse più capace di sostenere la loro famiglia; cosa che costituiva un valido obbiettivo per il quale erano disposti ad affrontare fatiche e pericoli sconosciuti.

Le zone interessate del Piemonte furono le province di Cuneo, Asti e Alessandria; quelle venete e friulane riguardarono Treviso (con un cospicuo numero di nuclei familiari), Udine, Vicenza, Belluno; dalla Lombardia solo Sondrio. Anche questi emigranti mostravano di avere gli stessi scopi dei loro compatrioti siciliani.

Gli espatri cominciarono nei primi anni del 1900, ebbero una consistenza maggiore tra gli anni ‘20 e ‘40, per poi interrompersi negli anni della Seconda guerra mondiale; ripresero con maggior vigore all’indomani del conflitto fino agli anni ‘60. Queste ultime ondate postbelliche si caratterizzarono diversamente dalle prime, perché nel frattempo erano cambiate radicalmente le condizioni di accoglienza australiane e perché chi partiva era ormai privo di quello spirito pionieristico e avventuroso che aveva animato gli emigranti dei primi decenni del secolo.

Scopo di questo mio studio, è descrivere, rilevandole dalle biografie, quali furono le condizioni di vita e di lavoro cui dovettero sottostare questi pionieri nella fase più antica dell’immigrazione e illustrare a quale prezzo le comunità degli immigrati riuscirono a costituire la base dello sviluppo successivo del territorio dell’Australia Nord-orientale.

Condizioni di vita

I due termini che ricorrono con una certa frequenza, quando nelle biografie si parla delle condizioni di vita e di lavoro che gli immigrati trovavano nel Queensland, sono challenge e challenger: “sfida” e “sfidante”. In effetti si trattava di una grande sfida tra l’uomo e un territorio sconosciuto e selvaggio, tra l’uomo e la fatica, tra l’uomo e la solitudine, tra l’uomo e gli animali mai visti prima, come coccodrilli e serpenti velenosi. Tutte condizioni che richiedevano “sfidanti” molto coraggiosi. Ricucendo fra di loro alcuni accenni, che in maniera frammentaria e sparsa si trovano nelle biografie, cercherò di ricostruire un’immagine verosimile di quelle condizioni precarie iniziali che furono affrontate per quasi tre decenni.

In genere, i primi ad arrivare in Australia erano gli uomini; le donne, mogli e sorelle, sarebbero state richiamate successivamente, quando la situazione e le condizioni di lavoro e soprattutto le abitazioni lo consentissero. I primi rifugi, infatti, furono dei tuguri, delle baracche tirate su con pali di legno e lamiere ondulate, costituite da un solo vano, con il pavimento in terra battuta. Al loro interno non c’erano mobili: per sedie e tavoli erano usati i contenitori metallici vuoti del kerosene, i materassi erano riempiti con gli scarti delle canne. La cottura dei cibi avveniva fuori della capanna, su un focolare improvvisato.

Ovviamente non c’era acqua corrente, si usava quella dei torrenti più vicini, sia per cucinare, sia per bere, sia per la pulizia personale; i panni si lavavano direttamente nei torrenti: «Lavare i panni significava fare un lungo cammino fino al torrente per attingere l’acqua e poi lavare i panni strofinandoli rudemente a mano (thankless task)» (Crupi: 57).

Non c’era corrente elettrica, quando occorreva far luce si usava una “hurricane lamp”, cioè una torcia a vento. Il clima era caldo umido, la temperatura spesso superava i 40°, ed era un problema conservare i cibi, soprattutto la carne: in molte biografie si dice, infatti, che andavano dal macellaio quasi giornalmente perché la carne, conservata in casa, senza frigorifero, si guastava anche solo dopo poche ore. Quasi in tutte le biografie c’è il rammarico della mancanza del frigorifero nelle abitazioni, ma si tratta ovviamente di un sentimento che non poteva appartenere ai primi coltivatori e tagliatori di canna: sono soprattutto le figlie e le nipoti che pensano con una certa angoscia all’assenza di un elettrodomestico, come il freezer, diventato irrinunciabile solo verso la metà del secolo.

Spesso ricorre il tema della povertà sofferta nei primi anni trascorsi in Australia: le immagini più frequenti sono quelle di baracche provvisorie, scatole metalliche o di legno per sedie e mobili, materassi ripieni di foglie di canna, pavimenti in terra battuta difficili da mantenere puliti e su cui transitavano serpenti e topi in gran numero. Molti sono gli aneddoti che ricorrono nei racconti a testimonianza delle condizioni di povertà; a noi che li leggiamo con la nostra esperienza sembrano vicende di pochissimo conto, non ci fanno nemmeno sorridere, ma se facciamo qualche sforzo di immaginazione, possiamo capire cosa provava una donna che era partita dall’Italia avendo in casa qualche piccola comodità e si trovava in Australia, dove era andata per trovare una vita migliore, e invece era costretta a vivere in tuguri provvisori, a non avere un letto, una credenza, un fornello su cui cuocere i cibi, un pilozzo dove lavare i panni, un luogo di decenza. In una biografia si racconta che in famiglia erano otto, ma avevano solo sette tazze col manico, l’ottava era senza e toccava usarla all’unica donna presente: non dobbiamo fare un grande sforzo per capire il senso di umiliazione provato dalla signora. Ecco, a proposito della vita quotidiana, cosa si legge ancora nelle biografie:

«La nostra famiglia faceva il bagno nel torrente che scorreva davanti casa. Potete immaginare la reazione di mia madre: avere le comodità a casa e venire in Australia con appena le cose essenziali» (De Luca: 79).

E Virginia McLeish, nipote di Gaetano Lievore, aggiunge:

«Posso immaginare il senso di profondo sconforto che assalì mia nonna quando arrivò a Silkwood nel vedere che la sua casa non era che una capanna fatta di lamiera ondulata» (137).

Quando poi dagli accampamenti di baracche e capanne si passava alle dimore situate nelle proprie farm, c’era da affrontare un altro nemico sconosciuto, quello dell’isolamento; a tal proposito scrive il sacerdote A. M. Natali:

«Loro vivono nelle fattorie di canna da zucchero molto distanti l’uno dall’altro. Per vedere solo dieci famiglie a volte occorre un’intera giornata di automobile» [7].

Uno dei pericoli più gravi cui andavano incontro i pionieri era quello delle inondazioni. Tutto il territorio del Queensland è soggetto a frequenti piogge che, al tempo della prima colonizzazione, in mancanza di un’adatta regimazione delle acque, provocavano allagamenti dagli effetti devastanti sulle persone, sulle loro abitazioni e sulle coltivazioni. Da qui la necessità di costruire le baracche e i rifugi nelle zone più alte, dove l’acqua difficilmente sarebbe arrivata e dove fosse possibile ancorare delle piccole barche che consentissero di mettersi in salvo. Nelle biografie sono raccontati episodi di persone che furono costrette a passare due o tre giorni aggrappate a tronchi galleggianti o arrampicate sugli alberi. I coltivatori, per salvare il frutto del loro lavoro, impararono ad anticipare la piantumazione delle canne, di modo che quando arrivava l’inondazione le piante fossero alte e resistenti alla violenza delle acque.

Alcune di queste alluvioni furono molto disastrose, spesso nei racconti è ricordata quella del 1927, che privò molte famiglie della raccolta delle canne e delle abitazioni. Non era strano che alla fine dell’inondazione, sulle verande, dove erano venuti a rifugiarsi, si trovassero molti degli animali della zona, che costituivano un ulteriore pericolo.

Occorreva avere dei fisici robusti e capaci di tollerare la fatica di un lavoro improbo, svolto in un clima tropicale, per dieci ore al giorno e per sette giorni la settimana (Sosso: 248). Per non parlare dei pericoli cui andavano incontro, soprattutto per la presenza di molti serpenti tra cui i più velenosi in assoluto. E poi le zanzare che iniettavano la malaria, a volte in modo così grave da costringere qualcuno a passare molti giorni in ospedale o addirittura a tornare in Italia per farsi curare (Sosso: 247); ed infine le innumerevoli colonie di topi le cui escrezioni procuravano spesso infezioni di leptospirosi. Alla leptospirosi è legato uno sciopero del 1935: vista la gravità della diffusione della malattia contratta durante il periodo del taglio della canna, i lavoratori scesero in sciopero per lungo tempo (le biografie non parlano della sua durata, ma ci informano che i mulini rimasero inattivi, a causa dello sciopero, per ben otto settimane). Lo sciopero ebbe successo, perché le autorità politiche e sanitarie provvidero ad emanare delle regole, come quella, invisa ai gestori dei mulini perché non volevano lavorare canna bruciata, di eliminare col fuoco tutti gli agenti patogeni prima del raccolto, per assicurare la salute dei tagliatori [8].

Gli Italiani che arrivavano in Australia, oltre a dover affrontare i problemi di chi giunge in un luogo del tutto sconosciuto, ebbero anche la poco gradita sorpresa di dover convivere con animali mai visti prima e soprattutto numerosissimi come i serpenti ed i topi.

«Di notte spesso eravamo disturbati perché sentivamo dei rumori nel pollaio: erano serpenti e topi che attaccavano i nostri polli» (Conti: 50).

E di notte, anche dentro le baracche spadroneggiavano serpenti ed eserciti di topi: una signora imparò, più per sconfiggere la sua paura che per difendersi, a sparare loro con un fucile calibro 16 (21). E poi:

«Un giorno Vittorina andò in bicicletta a trovare la cugina della mamma, che abitava oltre il fiume. Occorreva passare su un ponte, sul quale però era distesa un grossa mostruosa creatura, che forse era un coccodrillo, ma Vittorina non indagò oltre e tornò indietro» (Conti: 48).

C’era, però, qualche aspetto positivo in mezzo a tutto questo squallore: nel caso di difficoltà, infatti, o in occasione del massacrante lavoro del taglio, scattava la solidarietà verso i compatrioti e, talora, anche nei confronti dei confinanti australiani, come si legge in tante biografie; qui si riporta quella testimonianza che ne parla in modo più esteso:

«Gli italiani si aiutavano l’un l’altro nei lavori dell’azienda, specie quando giungeva la squadra del taglio della canna e bisognava stendere le rotaie per il trasporto della canna dal campo ai camion … Mio padre aiutava anche i vicini australiani quando ne avevano bisogno; mia madre preparava, per chi ci aiutava, colazione e pranzo» (Conti: 49).

La solidarietà tra italiani si manifestò maggiormente nel periodo in cui molti furono internati durante la Seconda guerra mondiale [9]: gli uomini rimasti liberi si dettero da fare per quelle mogli e quei figli che la burocrazia australiana aveva privato dei capifamiglia e degli uomini validi al lavoro, come ci racconta Rosario Sorbello (238).

Non tutti, comunque, andavano a finire a tagliare la canna. Le donne dovettero imparare a cucinare per più persone, per i gruppi dei tagliatori (le gang); alcune, partendo da questa esperienza si lanciarono in un’attività professionale di ristorazione, come Lucia Cannavò, che col marito organizzò un’attività di catering. Lei era una cuoca eccezionale, capace di inventarsi piatti notevoli con quello che trovava a portata di mano; famoso era il suo stufato di “pawpaw”, un frutto tropicale del luogo (19). Altri, come Guido Cargnello, trovarono da lavorare come cuochi sulle imbarcazioni di linea; molti diventarono proprietari e gestori di bar e di negozi di frutta [10].

Quasi tutte le donne provenienti dall’Italia sapevano cucire, tagliare vestiti, ricamare, lavorare all’uncinetto: con questi lavori, allora molto richiesti, dettero un grande aiuto economico agli uomini che badavano alla coltivazione della canna; alcune diventarono famose, come Maria Scarabosio che il figlio definisce «sarta straordinaria che creò meravigliosi vestiti e abiti da sera per centinaia di persone» (227).

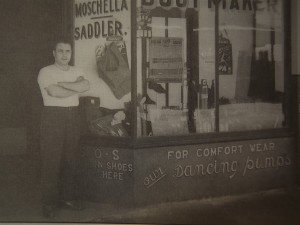

Gli uomini che in Italia avevano svolto un lavoro artigianale cercarono di continuarlo nel nuovo Paese: ci furono quindi barbieri che aprirono saloni e calzolai che diventarono negozianti di calzature. Qualche muratore come Alfio Cavallaro, diventato imprenditore edile, nel 1950 costruì a Tully due grandi blocchi di appartamenti. Coloro che venivano da esperienze di frutticoltori impiantarono frutteti di varie qualità, come i tre fratelli Crema, originari della provincia trevigiana.

Alle difficoltà dovute al clima, alle precarie condizioni di vita e al lavoro, se ne aggiungeva un’altra ancora più grave, quella dovuta alla difficoltà di comunicazione sociale. Quasi nessuno degli immigrati parlava l’inglese, molti non parlavano neppure l’italiano, tanti erano analfabeti. Far capire quali erano i loro bisogni diventava un problema difficilmente risolvibile; spesso si creavano degli equivoci che, a leggerli oggi, hanno il sapore di comiche storielle, ma che allora potevano diventare l’inizio di litigi e di incomprensioni drammatiche.

Fra di loro parlavano in dialetto, qualcuno è riuscito a trasmetterlo anche ai figli, come si può vedere da certe espressioni riportate nei testi; anche i nomi spesso si sono conservati nella loro forma dialettale, poi con l’andar del tempo o sono stati voltati in inglese o sono scomparsi addirittura perché sostituiti da quelli nati in ambiente anglosassone [11].

C’era anche una componente razzistica nei rapporti fra Australiani e Italiani: gli Australiani si aspettavano che dall’Europa arrivassero lavoratori tedeschi, scandinavi, anglosassoni, quando cominciarono a non servirsi più dei Kanakas per il taglio della canna; secondo Stefano Girola, «si sarebbe volentieri fatto a meno degli europei del Sud, la “feccia” d’Europa, secondo i tabloids dell’epoca» [12]. Stando così le cose, spesso gli immigrati erano accolti con termini come wog, che era l’attributo con cui si indicavano i nordafricani, quelli dalla pelle olivastra, ma che significava letteralmente “malattia”, termine con il quale si identificava lo straniero mal tollerato; altro termine dispregiativo era dago. Gli emigranti dovettero sopportare a lungo di essere additati con questi epiteti e molti furono costretti ad anglicizzare i cognomi per facilitare la loro integrazione.

Anche la presenza delle popolazioni native, poi conosciute come Aborigeni, era una novità straordinaria; gli immigrati, tuttavia, con esse ebbero rapporti di buon vicinato, quando i loro insediamenti si trovavano in località nei pressi della foresta dove i nativi vivevano. Negli anni 1920-30, racconta la figlia di Cois (44):

«gli Aborigeni vivevano ancora nella giungla circostante. Essi sembravano aver un rapporto amichevole con la squadra [dei tagliatori di canna]: io non ho mai sentito parlare di litigi fra le due comunità. Essi saltavano fuori di tanto in tanto, mia madre dava loro un piatto di cibo, qualche vestito e spille di sicurezza con le quali essi si adornavano le orecchie e il collo. Chiedevano anche del tabacco; mia madre dava loro anche degli spiccioli, ma temo che essi, per imitazione dei cattivi esempi dei bianchi, li spendessero in bevande alcoliche».

Qualcuno degli Aborigeni talora si recava presso le abitazioni dei bianchi e offriva il suo lavoro per tagliare la legna o per svolgere altri servizi, in cambio di cibo o di qualche spicciolo.

«Mi ricordo che quasi ogni sabato venivano per prendere dei panini: “Per favore, signora, del tabacco”. Erano persone amabili» (Lago: 122).

C’erano anche rapporti più amichevoli, come testimonia la didascalia di una foto, che ritrae Luigi Lago e due suoi compagni di lavoro (123):

«Il gruppo di tagliatori aveva ucciso un enorme serpente e siccome essi non lo avrebbero di certo mangiato, lo trascinarono presso il vicino villaggio degli Aborigeni e, insomma, a dispetto delle difficoltà di comunicazione linguistica, riuscirono a spiegare che il serpente era stato ucciso da poco e così gli Aborigeni fecero una grande festa».

Fascismo, antifascismo e campi di internamento

Nel ventennio dagli anni ‘20 a tutti gli anni ‘30, quando in Italia governava il regime fascista, gli Italiani residenti nel Queensland ebbero qualche difficoltà, soprattutto nell’approssimarsi dello scoppio della Seconda guerra mondiale; diversa la situazione delle grandi città in cui molte furono le associazioni di ispirazione fascista, probabilmente favorite dal governo italiano, e dove pare che ci siano stati scontri tra fascisti e antifascisti; di queste vicende, però, non si trova traccia nelle nostre biografie, in cui a volte si accenna a qualche piccolo contrasto o vi si fa una veloce allusione [13].

In alcune testimonianze si parla di accuse di fascismo rivolte ad Italiani, talora anche da parte degli stessi connazionali. Si tratta di episodi isolati e non sempre provati, ma sono in ogni caso accenni riferibili ad un’atmosfera che non doveva essere serena; le stesse testimonianze parlano di gelosie, di rapporti non lineari tra i vecchi abitanti e i nuovi arrivati, e di antagonismi tra gli stessi immigrati. Chi ne parla un po’ più a lungo, dandoci un’idea di quello che succedeva, è il pronipote di Giuseppe Borgna, che era originario della provincia di Cuneo, e che per undici anni fu nel consiglio di amministrazione del Tully Sugar Mill, di cui era stato uno dei fondatori: è facile pensare che si sia attirato l’antipatia, forse anche l’invidia, di qualche locale che, accusandolo di essere fascista e “supporter di Mussolini”, ne chiese le dimissioni da amministratore del mulino. Egli intentò causa all’accusatore e il processo che ne seguì gli dette ragione. Ma per il resto della vita dovette guardarsi da «cospiratori sconosciuti», scrive il nipote (7).

Pare che Luigi Cois fosse emigrato da Faedis perché perseguitato dai fascisti, ma lo raccontavano gli altri, lui non lo raccontò mai (43).

Nelle biografie numerose sono le testimonianze che riguardano i campi di internamento e l’accenno alla restrizione che molti Italiani dovettero subire per più di due anni. I campi di internamento furono le conseguenze delle vicende fasciste in Italia e precisamente della guerra intentata contro l’Inghilterra, in alleanza con la Germania di Hitler. Il governo australiano, infatti, temendo azioni di spionaggio o di boicottaggio da parte di persone appartenenti alle Nazioni avverse, decise nel 1940 di istituire dei campi di concentramento per rinchiudervi gli uomini in età matura di tutte le etnie belligeranti, Tedeschi, Giapponesi, ma anche Coreani e Cinesi di Formosa, presenti nel Continente. Nell’Australia orientale furono costruiti due campi, uno nel Distretto di Tully, a Cowra (che ospitò quasi quattromila internati) e l’altro a Loveday, molto più grande, situato nell’Australia meridionale. Dal 1942 fu la volta degli Italiani ad essere costretti alla prigionia, ma solo gli uomini adulti perché donne e bambini continuarono a vivere nelle sedi di residenza e a svolgere i lavori dell’azienda. Secondo Cresciani i motivi di internamento non furono del tutto politici, spesso gli italiani finirono nei campi per motivi razzistici [14].

L’internamento non fu per tutti uguale; a volte, se nella famiglia erano presenti più uomini adulti, alcuni erano internati, gli altri no. Sembra che tutto fosse lasciato all’arbitrio degli organi di polizia. Molti tenevano la valigia pronta, con gli indumenti di ricambio, perché da un momento all’altro la polizia poteva andare ad arrestarli.

Emily Sorbello, figlia di Alfio Cavallaro (Sorbello è il cognome del marito) racconta come si svolgevano le operazioni di arresto della Polizia, quali fossero i motivi dell’internamento, le condizioni di vita nel campo. Capitava che alcune famiglie italiane subissero l’internamento ed altre ne restassero immuni: secondo la Sorbello ciò dipendeva dai sentimenti che i vicini di casa, australiani, avevano nei confronti degli italiani (33).

A volte, per non essere internati, contava essere naturalizzati australiani o far parte di qualche consiglio di amministrazione di enti pubblici o privati; ma non sempre questa prassi era seguita, perché in diverse autobiografie si racconta di persone di una certa importanza sociale che finivano ugualmente a Cowra o a Loveday. Magari, dopo qualche mese, il prigioniero veniva rimandato a casa; oppure gli si dava qualche incarico o lavoro da svolgere per conto dell’Amministrazione distrettuale. Molti dei prigionieri passavano il tempo inventandosi degli hobby, come la pittura, la scultura in legno e altri lavori similari. Nel campo di Loveday, addirittura, misero in piedi un’orchestra.

Nonostante la leggerezza della prigionia, comunque la vita del campo non era lieta. John Lizzio, nipote di Giovanni Lizzio e suo omonimo, che abbiamo già conosciuto poco più sopra, parlando della Tully odierna così descrive la vita dei reclusi:

«Sulla parola di persone sconosciute, o per recare danno o per gelosia, per motivi reali o immaginari, con prove certe o per allusioni, centinaia di cittadini del Nord Queensland, naturalizzati Australiani, furono internati … Non furono fortunate quelle molte famiglie dove solo una donna o donne con figli piccoli lavoravano come schiave e lottavano per mantenere il possesso dell’azienda. L’internamento ebbe dei costi? Nel modo più assoluto. Causò pene? Quotidianamente! I sopravvissuti riuscirono a vivere? Con grandissime difficoltà! Molti ne furono terrorizzati per il resto della vita … Essi furono purificati e resi più forti dalle fiamme e dalle pene della separazione.

Gli uomini internati impararono nuove abilità, nuovi modi di sopravvivere. Con la loro creatività di Italiani, con il loro amore per il lavoro, la musica, le canzoni, i loro racconti di novelle, fecero passare il tempo …» (Lizzio: 142).

La segregazione finì quando fu firmato l’armistizio dell’otto settembre 1943 tra gli Alleati e l’Italia e fu dichiarata guerra alla Germania.

Religiosità

Nel paragrafo sulle condizioni di vita, ho avuto modo di accennare al fatto che, o per difficoltà oggettiva o per scelta identitaria, gli immigrati parlavano tra di loro nel dialetto natio. Anche nella imposizione dei nomi ai figli nati nella nuova terra molti, come si può vedere dalle genealogie che via via appaiono nelle testimonianze, mantennero le regole tradizionali di trasmettere nei figli i nomi dei genitori. Vivendo in un mondo estraneo, di cultura, lingua e usanze diverse, era logico che gli immigrati cercassero solidarietà tra di loro, raggruppandosi in associazioni e comunità omogenee.

Se il parlare lo stesso dialetto, l’essere nativi dello stesso villaggio o di paesi confinanti col proprio costituivano motivi di aggregazione culturale, c’era anche un altro fattore molto più forte che spingeva gli immigrati ad unirsi fra di loro: questo era l’attaccamento alla religione che avevano conosciuto in patria, con un’adesione spesso di carattere superstizioso e feticistico. Nonostante non avessero rapporti con le istituzioni ecclesiastiche, quasi del tutto assenti in quel tempo nella zona di Tully, continuavano a pensare nel loro isolamento territoriale e linguistico alle feste patronali che tanta importanza avevano nei villaggi e nei paesi da cui provenivano.

Fu un santalfiese, Rosario Tornabene, alla fine degli anni ‘40 del secolo scorso, a far nascere a Silkwood una festa patronale dedicata a sant’Alfio [15], cercando di imitare anche nei particolari i tempi, i modi e i ritmi con cui si celebra quella del paese natale. Addirittura fu commissionata, ad Acireale (CT), una copia, rimpicciolita, del gruppo statuario con cui si rappresentano sant’Alfio ed i suoi fratelli Filadelfo e Cirino. Le modalità di celebrazione trovarono, però, diverse ostilità nel clero cattolico locale (di origine australiana, per lo più, e poi missionari provenienti dal Nord Italia) che vedeva in quella manifestazione di fede molti elementi di superstizione.

Dopo tante peripezie, narrate esaurientemente da Girola nel suo libro, finalmente nel 1950, Tornabene e i suoi compatrioti ottennero di celebrare la festa, pur con molte limitazioni. Ancora oggi, organizzata da un comitato di cui fanno parte il parroco e membri della comunità, la festa continua a celebrarsi ed è considerata come la manifestazione religiosa di maggiore successo di tutta l’Australia, coinvolgendo le autorità governative a sostenerla e attirandosi la simpatia anche dei protestanti. Visto il successo ottenuto da quello di Silkwood, altri comitati si sono costituiti in altre città, come Brisbane, Sydney, Standhorpe, dove la “festa dei Tre Santi” si svolge per coloro che trovano difficoltà, per l’eccessiva lontananza, a recarsi a Silkwood ogni prima domenica di maggio.

E imitando la comunità santalfiese, altre comunità siculo-etnee si sono organizzate per celebrare la festa dei loro santi patroni: santa Rita a Babinda, sant’Antonio a Ingham, san Gerardo a Tully. Così le feste patronali, in mancanza di altri punti di riferimento culturali, hanno fatto da collante, hanno tenuto insieme comunità lontane dal luogo natio e dispersi in un vasto territorio sconosciuto ed hanno creato condizioni tali da far diventare la festa un incontro tra culture, nazioni e religioni diverse [16].

Fotografie

In un volume come quello sul quale ho lavorato, la documentazione fotografica, che qui è piuttosto ricca, è molto importante, perché ci fa vedere cose che la trascrizione, da parte di figli e nipoti, del racconto orale dei nonni o dei genitori ha perso o non ha considerato. La qualità delle foto lascia a desiderare, tranne quelle in cui l’operatore era un fotografo professionista, ma il tempo trascorso dallo scatto alla stampa del volume le ha deteriorate non poco. Quello che conta, tuttavia, è la possibilità di avere almeno qualche idea di questi pionieri, delle loro famiglie, dei loro passatempi, del loro lavoro e della loro vita quotidiana.

Tutte queste foto appartengono ai ricordi di famiglia, quindi riguardano innanzitutto i ritratti dei capostipiti e le immagini dei primi nuclei familiari formatisi nella nuova terra da mandare ai parenti rimasti in Italia; ci sono poi le foto dei matrimoni, di quelli officiati nella chiesa più vicina al porto dello sbarco, specie se si trattava di un matrimonio per procura (era impensabile che la ragazza potesse andare ad abitare nella stessa casa del fidanzato senza prima essersi sposati) e di quelli celebrati solennemente. E poi ci sono le foto scattate sul campo di lavoro, da soli o con un amico o con la gang al completo. Poche le foto di vita quotidiana, la ragazza che munge una mucca, la signora che dà da mangiare ai polli, la strada principale di Tully, ecc.. La fotografia serve poi a testimoniare l’avvenuta emancipazione economica e sociale, il cui segno è l’immagine del trattore appena comprato ma anche quella dell’automobile o della motocicletta; oppure quelle che mostrano la nuova attività di sarta o di proprietario di negozio; o, ancora, le foto della famiglia al completo che va alla fiera annuale di Tully.

La documentazione riguarda (ma sono rari esempi) anche le prime baracche e le case di legno; qualcuno ha voluto documentare la crescita della città, con la foto dei primi alberghi, dell’ufficio postale, dell’agenzia di collocamento. Non manca nemmeno la foto di una manifestazione di massa al tempo dello sciopero generale, indetto per rivendicare interventi pubblici nel settore igienico-sanitario, perché malaria e leptospirosi erano diventate malattie endemiche.

Delle numerose foto del volume, ne è stato scelto un gruppetto come testimonianza di ciò che la scrittura racconta.

Conclusioni

Chi legge queste pagine è stato avvertito che la trattazione è stata svolta non dopo una ricerca etnografica svolta sul campo, cioè nel territorio nordorientale dell’Australia, ma utilizzando il volume pubblicato dal Comitato di Tully, estraendo dalle biografie le notizie che mi sono servite a ricostruire le linee essenziali della storia dello sviluppo di Tully operato dai pionieri. Le biografie sono piuttosto scarne, limitandosi a parlare di dati essenziali, quali l’età dei protagonisti, la data del loro arrivo in Australia, il matrimonio e la nascita dei figli. Probabilmente, chi aveva progettato il libro, aveva messo a disposizione di coloro che avrebbero scritto le biografie uno schema dei temi da trattare, sia per aiutarli nella stesura dei testi, sia per uniformare la composizione del volume. Fortunatamente, oltre ad informarci dell’età, del viaggio, del matrimonio e della nascita dei figli e del fatto che dopo “aver lavorato duramente, divenne proprietario di una farm”, alcuni ci parlano di altre cose: delle inondazioni, delle malattie, degli internamenti, degli animali sconosciuti, degli Aborigeni. Utilizzando tutti questi frammenti di memoria, sparsi e nascosti nello schema delle novanta biografie, ho cercato di ricostruire, con la tecnica del patch-work, non tanto la storia quanto un’idea di quelle che verosimilmente furono le condizioni di vita dei pionieri.

In quei quasi trenta anni di lavoro brutale e pernicioso, i pionieri sono riusciti a dare al territorio del Queensland un volto moderno, a creare città al passo con i tempi, come quelle che si vedono in Europa o in America: ci sono i municipi, i distretti, le chiese e le diocesi, le industrie e l’agricoltura meccanizzata; ci sono gli ospedali, le scuole, i teatri, le sale cinematografiche e gli stadi per le attività sportive. E tutto questo grazie a quei pionieri, Australiani ed Europei, che affrontarono tempi e condizioni difficilissimi di esistenza per circa tre decenni. Tra quegli Europei, c’erano gli Italiani e tra questi i Veneti, i Piemontesi e la numerosa comunità siciliana che arrivava da una stessa ristretta area dell’Isola.

Questi pionieri, Italiani, Europei, Australiani, trasformando il territorio, hanno trasformato se stessi, hanno creato per i loro figli e nipoti condizioni tali da permettere loro di emanciparsi, di migliorare la loro esistenza, di avere case degne di questo nome e lavoro più qualificato. Soprattutto hanno permesso a figli e nipoti di studiare, di diventare cittadini australiani consapevoli.

Tra gli immigrati siciliani ce ne sono stati alcuni che sono riusciti anche a diventare protagonisti importanti della società australiana. All’ingegnere Mick Borzì, in anni recenti sindaco di Mareeba, dove è nato, gli è stato riconosciuto il merito di aver trasformato il marginale aeroporto di Cairns in uno scalo internazionale e di aver dato vita, grazie anche alle bellezze naturalistiche della regione, ad un turismo che richiama annualmente folle di visitatori asiatici.

Al funerale di Giuseppe Parisi, santalfiese come Borzì, morto nel 2005 a 98 anni d’età, che durante la sua esistenza aveva sostenuto finanziariamente molte attività filantropiche nel campo sociale, culturale e religioso e che aveva assistito gli immigrati bisognosi con donazioni di edifici e di istituzioni culturali, non era soltanto presente tutta la comunità italiana del Queensland e del Console italiano, ma vi assistevano anche tutte le autorità locali e federali, a testimoniare l’importanza che egli e tutti gli immigrati italiani hanno avuto per la crescita e lo sviluppo di quella parte dell’Australia [17].

Dialoghi Mediterranei, n. 41, gennaio 2020

Note

[1] Sulle emigrazioni degli Italiani all’estero si veda il sito del Ministero degli Esteri; per una informazione più veloce si veda anche Wikipedia alla voce Italo-australiani. Coloro che si sono occupati dell’emigrazione degli italiani in Australia spesso sono stati i missionari e le organizzazioni cattoliche; si veda a proposito: F. Baggio – M. Sanfilippo, L’emigrazione italiana in Australia, in «Studi Emigrazione/Migration Studies», XLVIII, n. 183, 2011. I documenti del Ministero degli Esteri spesso si limitano a pubblicare dati statistici. La bibliografia di impianto sociologico si occupa soprattutto dei gruppi di italiani residenti nelle grandi città di Melbourne, Adelaide, Sydney e molto poco di quelli residenti nel Queensland; inoltre esistono poche notizie dei decenni 1890-1930 relativi al territorio del Queensland; molto ricca, invece, la bibliografia riguardante l’immigrazione italiana dagli anni 1940 al 1970. Per una visione d’insieme si rimanda ad un lavoro recente di Martina Giuffrè, L’arcipelago migrante. Eoliani d’Australia, CISU, Roma 2010. Devo qui ringraziare Leonardo Patti per avermi messo a disposizione fotocopie di giornali italiani e australiani che altrimenti non avrei potuto consultare.

[2] Hearths full of Hope. The Italian pioneers of Tully, Brisbane, pp. XVI- 368 (Cuori pieni di speranza. I pionieri italiani di Tully). Ovviamente tutte le biografie e altri scritti che compaiono nel volume sono stati redatti in lingua inglese; la traduzione dei brani riportati in questo lavoro è mia.

[3] Il Governo australiano ha sempre regolato anche in maniera piuttosto brutale l’immigrazione, specie quella asiatica: l’Immigration Restriction Act, se dava la possibilità ad alcuni di immigrare nel Paese e trovare lavoro, impediva ad altri di mettervi piede. Anche oggi l’Australia continua su questa linea politica, basti pensare al “No Way” che piace tanto al nostro onorevole Salvini. Per quanto riguarda l’immigrazione siciliana nel Queensland si veda S. Girola, Devoti agli antipodi, in «Jesus», Brisbane, gennaio 2002: 64-66.

[4] Ricavo queste notizie dal capitolo A brief History of the Tully District del volume Hearts full of …, cit: 294.

[5] Degli “internati”, ricordati da Lizzio, si parlerà nel successivo paragrafo. Da questa nota in poi non citerò il titolo del libro oggetto di questo studio, mi limiterò soltanto a segnalare tra parentesi tonde il numero di pagina da cui ho tratto la notizia o la frase.

[6] Luciano, G., Italians – As they are / Gli Italiani – Come sono, Italian Press, Sydney 1959 (citato da Girola 2000: 76).

[7] Riportato da S. Girola, I tre Santi. Festa storia tradizione dalla Sicilia al Queensland 2000: 113, nota 37.

[8] Traggo le notizie sullo sciopero dalla didascalia apposta alla foto dei manifestanti di p. 134.

[9] Degli internamenti, cui furono costretti molti italiani negli anni 1942-44, parlerò nel seguente paragrafo

[10] Si veda a proposito M. Giuffrè, L’Arcipelago migrante … citato, in cui si racconta di come gli eoliani si trasformarono in fruttivendoli.

[11] In un’intervista del 3 gennaio 2003 (pagina 30), rilasciata al giornale in lingua italiana «La Fiamma», pubblicato a Brisbane, Leonardo Patti, allora sindaco di Sant’Alfio in visita alle comunità italiane del Queensland, disse di «aver trovato, in molti dei siciliani incontrati, ancora un dialetto puro, non contaminato dai cambiamenti linguistici che invece hanno avuto effetto in Italia».

[12] S. Girola, Devoti agli antipodi, citato alla nota 3.

[13] Di queste vicende parla G. Cresciani, Fascism and Anti-Fascism and Italians in Australia, Australian National University, Canberra; poi edito in Italia, Fascismo antifascismo e gli italiani in Australia, Bonacci, Roma, 1979.

[14] Lo riporta M. Giuffrè, L’Arcipelago migrante, cit.: 60.

[15] Sulle vicende relative alla nascita e all’organizzazione della festa di sant’Alfio (o “festa dei tre Santi”, come è conosciuta in Australia) a Silkwood si veda l’esauriente studio di Stefano Girola, I tre Santi. Fede storia tradizione dalla Sicilia al Queensland, Minerva E & S, Brisbane 2000. Per la festa che si celebra a Sant’Alfio (CT), si veda M. Fresta, La festa di s. Alfio, in Sant’Alfio – Storia della comunità per i sessant’anni del Comune, Amministrazione Comunale, Sant’Alfio 1992: 133-158, ma anche in «La Ricerca Folklorica», n. 25, 1992: 99-109.

[16] Su questi aspetti si veda il volume citato di Girola.

[17] Ho tratto le notizie su questi personaggi da due articoli di Leonardo Patti, Santalfiesi nel mondo, in «La voce della Contea», Acireale 2006; e Turrisi presidente della SAC e il precedente di M. Borzì, in «La Sicilia», Catania 8 luglio 2007.

Riferimenti bibliografici

Baggio F. – Sanfilippo M., L’emigrazione italiana in Australia, «Studi Emigrazione», XLVIII, n. 183, 2011.

Castles S., Alcolso C., Rando G., E. Vasta (a cura), Italo-Australiani. La popolazione di origine italiana in Australia, Fondazione G. Agnelli, Torino, 1992.

Cresciani G., Fascismo antifascismo e gli italiani in Australia, Bonacci, Roma, 1979.

Girola Stefano, I tre Santi. Festa storia tradizione dalla Sicilia al Queensland, Brisbane 2000.

Giuffré Martina, L’arcipelago migrante. Eoliani d’Australia, CISU, Roma 2010.

Reina Mario, Aspetti dell’emigrazione italiana in Australia, in Immigrazione in Australia, «Aggiornamenti sociali», n. 85, 1977: 455-470.

Archivio Storico Emigrazione in Italia, www. Asei.eu

www.emigrati.it/emigrazione/emiaustralia

______________________________________________________________

Mariano Fresta, già docente di Italiano e Latino presso i Licei, ha collaborato con Pietro Clemente, presso la Cattedra di Tradizioni popolari a Siena. Si è occupato di teatro popolare tradizionale in Toscana, di espressività popolare, di alimentazione, di allestimenti museali, di feste religiose, di storia degli studi folklorici, nonché di letteratura italiana (I Detti piacevoli del Poliziano, Giovanni Pascoli e il mondo contadino, Lo stile narrativo nel Pinocchio del Collodi). Ha pubblicato sulle riviste Lares, La Ricerca Folklorica, Antropologia Museale, Archivio di Etnografia, Archivio Antropologico Mediterraneo. Ultimamente si è occupato di identità culturale, della tutela e la salvaguardia dei paesaggi (L’invenzione di un paesaggio tipico toscano, in Lares) e dei beni immateriali. Fa parte della redazione di Lares. Ha curato diversi volumi partecipandovi anche come autore: Vecchie segate ed alberi di maggio, 1983; Il “cantar maggio” delle contrade di Siena, 2000; La Val d’Orcia di Iris, 2003. Ha scritto anche sui paesi abbandonati e su altri temi antropologici.

_______________________________________________________________