di Alessandro Prato

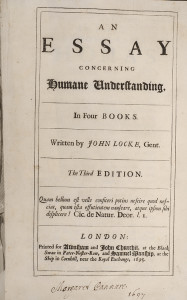

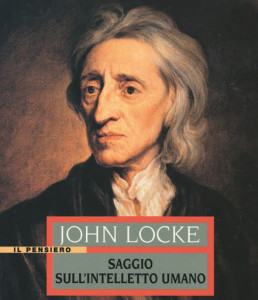

Nel corso del suo lungo lavoro scientifico Locke (1632-1704) si è dedicato a campi di ricerca molto diversi, dall’etica alla pedagogia, dalla filosofia politica alla filosofia della religione. L’Essay Concerning Human Understanding è considerata la sua opera fondamentale, la prima edizione risale al 1690, successivamente Locke ha continuato a rielaborare il testo fino alla morte; l’edizione definitiva è stata pubblicata nel 1706. Il volume è stato messo all’Indice nel 1734. L’opera è suddivisa in quattro libri: il primo è dedicato alla confutazione dell’innatismo, il secondo presenta l’indagine sulla formazione delle idee, il terzo tende a dimostrare il ruolo essenziale del linguaggio nella costruzione della scienza naturale e della morale e il quarto libro infine analizza il problema della conoscenza non più dal punto di vista della sua struttura, ma da quello della sua validità.

Si tratta di un’opera capitale del pensiero moderno (Pacchi 1997: 19-31), tra i suoi aspetti più rilevanti spicca quello che riguarda il riconoscimento del ruolo centrale svolto dalla semiotica nell’ambito di una più generale teoria della conoscenza. Infatti, nel quarto libro, l’autore propone una divisione dello scibile umano in tre ambiti distinti [1]: la Fisica naturale, che si occupa della conoscenza delle cose rispetto alla loro essenza, costituzione e proprietà, l’Etica che, invece, consiste nella ricerca delle norme che rendono la nostra condotta giusta e utile e, infine, la semiotica (o “Doctrine of signs”) che è identificata con la logica (Logick) perché il suo compito peculiare è

«di considerare la natura dei segni di cui fa uso la mente per l’intendimento delle cose o per trasmettere ad altri la sua conoscenza. Poiché le cose che la mente contempla, non essendo mai, tranne la mente stessa, presenti all’intelletto, è necessario che qualcos’altro, come un segno o una rappresentazione della cosa che viene considerata, sia presente alla mente: e queste sono le idee […] perciò la considerazione delle idee e delle parole, in quanto sono i grandi strumenti della conoscenza, non costituisce davvero una parte disprezzabile della contemplazione di chi voglia esaminare la conoscenza umana in tutta l’estensione sua» (E, IV/XXI: 4) [2].

La semiotica – per il fatto di essere una metodologia generale dei segni – si presenta nella sua peculiarità rispetto alle altre due scienze perché si estende, nel suo campo d’applicazione, anche agli altri due rami del sapere che sono evidentemente a loro volta costituiti e si servono di segni. Il Saggio si configura così come un trattato sui modi con cui l’intelletto può ordinare correttamente i segni dai quali dipende la stessa possibilità di costruzione delle diverse scienze e la loro certezza o probabilità.

I temi fondamentali del saggio sono il potere del linguaggio nella classificazione del mondo e la sua relativa indipendenza dalla realtà che si configurano in generale nella storicità e arbitrarietà del segno linguistico: la divisione delle scienze risulta essere in realtà il punto di partenza dell’indagine lockiana sull’estensione e i limiti della conoscenza umana che, proprio nella considerazione delle idee e delle parole, trova il suo nucleo originario. In questa maniera è posto in evidenza quanto lo studio del linguaggio possa illuminare la meccanica dello spirito e quanto l’analisi delle idee sia necessaria per capire le loro modalità di composizione e trasformazione e per indagare, allo stesso tempo, i limiti dell’intelletto. In questa maniera si inaugura una linea di sviluppo del pensiero filosofico fuori della quale sarebbe incomprensibile anche il criticismo kantiano.

Nella sfera dei segni si muove l’intera esperienza umana sia per l’atto soggettivo del conoscere, sia per l’atto intersoggettivo del comunicare: la categorizzazione mentale è pertanto già un’attività semiotica [3]. La semiotica, nell’impostazione che ne dà Locke, è una teoria del pensiero e della sua espressione perché l’attività del pensiero può svolgersi nella mente solo se essa dispone di un supporto materiale e sensibile. Il segno è il mezzo da cui dipende questo legame tra l’attività intellettiva e l’elemento materiale.

La definizione del concetto di segno comprende sia le idee che le parole. Le idee sono i contenuti presenti nella mente degli uomini quando essi pensano, questi contenuti consistono nelle rappresentazioni di oggetti, eventi, relazioni. Con questo termine (Idea) Locke esprime tutto ciò che si intende con le parole Phantasm, Notion, Species (E, I/I: 8); l’ampiezza di significato è dunque massima perché abbraccia i phantasms – vale a dire i dati della sensazione – le notions – dunque i concetti astratti e, infine, le species, ovvero le classi con le quali il continuo dell’esperienza viene trasformato in una serie di entità mentali discrete. Questa ampiezza d’uso del termine “idea” è confermata anche da un’altra celebre definizione in cui questo concetto è sostanzialmente identificato con l’intera sfera del pensabile: «chiamo idea tutto ciò che la mente percepisce in sé stessa, o che è l’immediato oggetto della percezione, del pensiero o dell’intelligenza» (E, II/VIII: 8). Le parole sono a loro volta i segni di queste concezioni interiori contenute nella mente, significano le idee e si associano ad esse fino al punto da sostituirsi all’esperienza diretta in virtù degli automatismi che l’uso sociale instaura tra parole e idee. L’idea è un segno della cosa così come la parola è un segno dell’idea, la relazione di significazione si estende fino ad applicarsi al rapporto tra idea e cosa. Proprio come la parola significa l’idea, l’idea significa la cosa, la significazione comporta associazione causale e assenza di somiglianza qualitativa. La cosa esterna, l’idea e la parola sono tre entità diverse tenute insieme proprio da questa relazione di significazione. Il nesso tra parola e stato interno del locutore è molto stretto e rappresenta il nucleo primario del significato che consente poi di supporre la corrispondenza con gli stati interni dell’interlocutore. L’opzione “mentalista” con cui Locke imposta tutto il suo saggio, si segnala proprio dalla predominanza degli stati interni nei processi di significazione.

La logica formale si prefiggeva di produrre nuova conoscenza dall’uso di principi razionali (ad esempio il principio d’identità o di non contraddizione) basato sulle dimostrazioni sillogistiche [4]. Locke rifiuta di considerare la logica formale come strumento per la scienza perché questa, basandosi sulla presupposizione che noi sappiamo già ragionare, riesce, nel migliore dei casi, a sistematizzare le conoscenze già acquisite, ma non a produrne di nuove. Così come i bambini imparano la lingua semplicemente parlandola e sentendola parlare e solo dopo si dedicheranno allo studio della grammatica, allo stesso modo noi non impariamo a ragionare imparando prima le regole del sillogismo. Le ragioni del rifiuto del sillogismo si collegano al nucleo centrale dell’empirismo lockiano, si legga ad esempio il passo seguente dove si sottolinea proprio la sterilità conoscitiva del sillogismo:

La logica formale si prefiggeva di produrre nuova conoscenza dall’uso di principi razionali (ad esempio il principio d’identità o di non contraddizione) basato sulle dimostrazioni sillogistiche [4]. Locke rifiuta di considerare la logica formale come strumento per la scienza perché questa, basandosi sulla presupposizione che noi sappiamo già ragionare, riesce, nel migliore dei casi, a sistematizzare le conoscenze già acquisite, ma non a produrne di nuove. Così come i bambini imparano la lingua semplicemente parlandola e sentendola parlare e solo dopo si dedicheranno allo studio della grammatica, allo stesso modo noi non impariamo a ragionare imparando prima le regole del sillogismo. Le ragioni del rifiuto del sillogismo si collegano al nucleo centrale dell’empirismo lockiano, si legga ad esempio il passo seguente dove si sottolinea proprio la sterilità conoscitiva del sillogismo:

«Uno prima conosce e poi è in grado di dimostrare sillogisticamente. Per cui il sillogismo viene dopo la conoscenza, e allora l’uomo ne ha assai poco bisogno, anzi nessuno. Ma è principalmente con lo scoprire quelle idee che dimostrano la connessione fra idee lontane che si accresce il patrimonio della nostra conoscenza e si fanno progredire le arti e le scienze utili. Il sillogismo, nel migliore dei casi, non è che l’arte di tirare di scherma con quel poco di conoscenza che abbiamo, senza farvi nessuna aggiunta (…) son portato a credere che chi impieghi tutta la forza della sua ragione solo nel manovrare sillogismi scoprirà una parte ben piccola di quella massa di conoscenza che ancora ci rimane nascosta nei segreti recessi della natura (E, IV/XVII: 6).

Stabilire le regole combinatorie produttive di conoscenza è essenziale poiché la conoscenza scaturisce dal nostro percepire le relazioni di concordanza e discordanza tra le idee, il legame tra le diverse rappresentazioni: è questa percezione che costituisce il discrimine tra la conoscenza vera e le altre forme del fantasticare, indovinare o credere (E, IV/I: 2).

Locke è d’accordo con Cartesio nel ritenere la nostra esistenza come la prima di tutte le certezze: «Io penso, io ragiono, io sento piacere o dolore: può una di queste cose essere per me più evidente della mia propria esistenza?» (E, IV/ 9: 3). Tuttavia, a differenza di Cartesio, non ammette che il pensiero sia l’essenza dell’anima, ma lo considera piuttosto una sua funzione o attività che a volte è operante e altre volte no. Per Cartesio la ragione è una forza spirituale che raggiunge nell’intelligenza il livello massimo di purezza e autosufficienza; questa concezione porta all’identificazione della ragione con la divinità. L’intento seguito da Locke è invece del tutto diverso perché egli respinge questa concezione della ragione come chiusura dell’uomo nel mondo dei propri pensieri per giungere a verità inoppugnabili; al suo posto, invece, Locke pone la ragione laica che si basa sul commercio dell’uomo con le cose, che parte dai dati empirici (forniti dalla sensazione) e che è costantemente influenzata dalle circostanze e anche dalle condizioni economiche e sociali da cui dipende poi la possibilità di procurarsi una buona istruzione (E, IV/XVII: 9-13). L’uso delle operazioni razionali nell’ottica lockiana non raggiunge mai risultati definitivi e incontrovertibili e non è una forza identica in tutti gli uomini.

Descartes, Spinoza, e Berkely negano la possibilità di comprendere lo spirito umano solo con gli strumenti della intellegibilità immanente e ribadiscono la dipendenza del pensiero umano da quello di Dio, essendo quello solo un riflesso, una miniatura di questo; per Locke, invece, l’analisi della coscienza umana deve essere condotta senza riferimento a realtà di altro ordine, deve essere esente da ogni implicazione teologica. L’avvento della psicologia, al quale Locke ha dato un contributo fondamentale, è stato possibile solo attraverso la rottura di questo legame della razionalità con l’essenza del divino che ha permesso l’analisi scientifica della psyché senza il modello spiritualistico dell’identità religiosa.

La rappresentazione della coscienza individuale che Locke propone come tabula rasa rappresenta dunque una specie di iniziazione per la psicologia che esigeva la pulizia dello spazio mentale da tutti gli elementi preesistenti. Locke stesso presenta la sua opera come un processo di sgombero, di rimozione dell’ipoteca della metafisica senza compromessi con la trascendenza – a differenza di Cartesio, Malebranche e anche dei platonici di Cambridge come Cudworth – per uno studio obiettivo dell’intelligenza umana nei suoi principi e nel suo operare. Uno studio condotto solo sulla base di un metodo “storico” (historical plain method) dove l’aggettivo storico è da intendersi come storia naturale il cui modello è Bacone. E qui si innesta la critica che Locke rivolge all’innatismo e che costituisce un altro importante elemento di differenziazione dalla filosofia cartesiana.

Il primo libro del Saggio infatti ha l’obiettivo di dimostrare la falsità dell’innatismo, ossia la convinzione che esistano principi innati nella mente umana – vale a dire presenti in essa, espliciti o solo potenziali, fin dalla nascita – come per esempio il principio logico di non contraddizione (“A non è non-A”), i principi matematici (eguaglianza, proporzione ecc.) o principi pratici e morali come l’idea della Virtù, del dovere, l’idea del Bene e di Dio. Il loro carattere innato sarebbe dimostrato dal generale consenso che di fatto però – come nel caso degli ignoranti, dei selvaggi o dei bambini – non esiste (E, I/II: 5). La polemica di Locke contro l’innatismo – da cui dipende la possibilità di costruire una nuova teoria della conoscenza fondata sull’esperienza (Pacchi 1997: 19) – si basa sulla convinzione che Dio non ha impresso alcuna verità originaria nelle menti ma ci ha dotato delle facoltà necessarie per la scoperta del mondo.

L’uomo non possiede caratteri originari o primari che sarebbero stati impressi nella sua mente fin dalla sua nascita perché, anzi, la sua mente, al momento iniziale dell’esistenza, si presenta come un foglio bianco, privo di ogni carattere e senza alcuna idea (E, II/I: 2). Solo successivamente e molto gradualmente il bambino comincerà a formarsi delle idee che, senza presupporre alcunché di innato, derivano solo da due fonti o sorgenti (fountains): la sensazione e la riflessione (o percezione interna). Nella mente non ci sono altre idee all’infuori di quelle che vi sono state impresse da queste due fonti che costituiscono l’esperienza, l’unica a fornire i materiali della nostra ragione. Come confermerà poi lo sviluppo di tutta la gnoseologia settecentesca – da Hume a Kant – non si dà uso dell’intelletto fuori dell’esperienza. La riflessione è, al contrario che per Descartes, una parte dell’esperienza, sebbene non si tratti di un senso perché non ha rapporti con gli oggetti esterni è qualcosa di molto simile e infatti viene definita da Locke “senso interno” (E, II/I: 4).

Locke con la negazione delle idee innate non disconosce affatto che il bambino nella fase pre-natale possa già formarsi delle idee, per esempio possa, ancora prima della nascita, ricevere alcune idee dall’impressione che certi oggetti possono fare su di lui nel grembo materno o da bisogni e disagi del suo corpo; anzi, Locke ipotizza che probabilmente le idee del calore e della fame rientrano tra queste idee cosiddette “originarie” (E II/IX: 6), le quali, tuttavia, non vanno confuse con i princìpi innati di cui dicevamo, perché quelle sono prodotte sempre da qualche impressione esercitata sul corpo, dunque attraverso la sensazione, mentre questi pretendono essere di natura del tutto diversa dal corpo e addirittura indipendenti dalla sensazione.

Locke con la negazione delle idee innate non disconosce affatto che il bambino nella fase pre-natale possa già formarsi delle idee, per esempio possa, ancora prima della nascita, ricevere alcune idee dall’impressione che certi oggetti possono fare su di lui nel grembo materno o da bisogni e disagi del suo corpo; anzi, Locke ipotizza che probabilmente le idee del calore e della fame rientrano tra queste idee cosiddette “originarie” (E II/IX: 6), le quali, tuttavia, non vanno confuse con i princìpi innati di cui dicevamo, perché quelle sono prodotte sempre da qualche impressione esercitata sul corpo, dunque attraverso la sensazione, mentre questi pretendono essere di natura del tutto diversa dal corpo e addirittura indipendenti dalla sensazione.

La confutazione dell’innatismo ha anche un significato di tipo politico visto che viene associata alla critica del concetto di autorità, la negazione di principi innati e incontrovertibili si salda pertanto con il suo liberalismo politico e religioso:

«Non era piccolo vantaggio per coloro che si atteggiavano a maestri e cattedratici fare della proposizione i principi non si discutono il principio dei principi. Infatti questo punto, che ci sono principi innati, stabilito una volta per tutte, costringeva i suoi seguaci ad accettare come tali alcune dottrine; il che significava togliere l’uso della ragione e del giudizio e metterli in condizione di credere a quelle dottrine, e accettarle per buone senza ulteriore esame. E in questo stato di cieca credulità essi potevano essere più facilmente governati, e tornare utili a chi avesse la capacità e la posizione per addottrinarli e guidarli. Non è poco il potere sul prossimo che si acquista quando si ha l’autorità di dettar principi e insegnare verità fuori discussione facendo ingoiare come principi innati quel che fa comodo a chi li predica» (E, I/III: 27).

Dalla sensazione scaturiscono le idee semplici che si riferiscono direttamente all’esperienza sensibile (l’impressione di un colore, la sensazione di un sapore); esse sono suggerite alla – ma non fatte dalla – mente. Materiali di tutta la conoscenza, le idee semplici, non sono ulteriormente analizzabili, la mente le riceve passivamente senza un ruolo creativo. Come ha giustamente sottolineato Yolton (1985: 164-66) bisogna ben intendersi su questo concetto di “passività” che ha generato tanti equivoci. Quando Locke dice che la mente ricevendo le idee semplici è passiva non intendeva dire che lo stimolo si iscrive nella mente senza che questa intervenga in alcun modo o senza che l’individuo che percepisce sia in qualche modo attivo. La stessa immagine della mente allo stato iniziale come un foglio di carta bianca sul quale nulla è iscritto, se da un lato è una chiara alternativa all’idea della mente già piena di idee fin dalla nascita come volevano gli innatisti, dall’altra è fuorviante se è presa troppo alla lettera e utilizzata per dire che la mente comincia da zero. In tutta questa parte del discorso “passività” per Locke significa invece “involontarietà”: non è possibile evitare di essere colpiti dalle impressioni degli oggetti che ci circondano e, analogamente, non si possono inventare nuove impressioni, come un sapore mai sentito, o un colore mai visto.

Quando Locke dice che nel momento in cui un sapore o un odore raggiunge effettivamente la nostra consapevolezza la mente è inattiva, intende che la mente non può esercitare un potere attivo allo stesso modo di quando si compie un movimento intenzionale come alzare un libro, muovere la mano o distogliere lo sguardo. In tutti questi ultimi casi, scrive Locke, io «sono attivo in senso proprio, perché di mia scelta, mediante un potere che è in me stesso, mi pongo in quel movimento» (E, II/IX: 10). Queste idee semplici l’intelletto le immagazzina, ripete, confronta – attraverso la riflessione – e unisce in una varietà quasi infinita di idee complesse (ad esempio “bellezza”, “uomo”, “cavallo”, “gratitudine”). Ciascuna idea complessa può essere analizzata e scomposta fino a ritrovare le idee semplici sensibili di base che la compongono.

La filosofia lockiana segue il metodo descrittivo cui non interessa indagare l’essenza, la sostanza e il sostrato dei fenomeni; vuole invece descrivere i fenomeni, i sintomi [5], classificarli per capirne il funzionamento a prescindere dalla loro essenza. Invece di dedicarsi a ricerche astratte su ciò che sta al di là dell’esperienza e che può dunque essere solo dedotto, Locke preferisce analizzare ciò che si manifesta nell’esperienza e che rientra nelle possibilità della ragione, giacché circoscrivere i limiti della nostra capacità di giudizio significa proprio potenziare quell’ambito entro il quale essa può esercitarsi a pieno titolo. Il pensiero non è trasparente a sé stesso: la riflessione ci rende consapevoli della nostra attività intellettiva ma non ci svela la sua natura ed essenza ultima.

Questo modo di impostare la ricerca sarà fatto proprio da tutta la filosofia successiva almeno fino a Kant. Hume per esempio si riconosce interamente in questa impostazione definendo la sua opera fondamentale – A Treatise of human nature del 1739 – come il tentativo di introdurre il metodo sperimentale di ragionamento negli argomenti morali, di applicare il metodo della fisica newtoniana allo spazio mentale.

Nell’organizzazione della realtà mentale Locke ritrova come principio regolatore la nozione di associazione delle idee – termine che compare come titolo di un cap. del Saggio (libro II cap. XXXIII). Grazie all’associazione, le idee elementari, separate l’una dall’altra, si organizzano in insiemi coerenti nell’esperienza presente, ma anche nel ricordo del passato e nell’indagine sul futuro. Questo principio è centrale anche nella psicologia di Hume che prende la forma di una geografia della mente dove quest’ultima è vista come uno spazio piano di cui è possibile rilevare con una certa precisione e attendibilità le configurazioni.

Nel terzo libro, dedicato interamente al linguaggio e all’analisi della sua funzione conoscitiva, Locke osserva che la massima parte del lessico è costituita da termini generali e questo non è frutto del caso, ma di ragione e necessità, dato che una lingua fatta di nomi propri oltrepasserebbe i limiti della memoria umana. Inoltre la generalità del nome ne garantisce l’intelligibilità, permettendogli di riferirsi a idee in qualche modo comuni a chi parla e a chi ascolta: senza idee e termini generali non avremmo un vero e proprio linguaggio ma una serie di idioletti. Se tutte le cose in natura sono particolari, allora si può avere l’esperienza solo di questo o di quell’individuo particolare; nel lessico delle lingue però le parole non definiscono entità particolari ma designano classi più o meno ampie di significati, come appunto la parola “uomo”, che si riferisce a un’intera classe di individui, i quali rientrano nella comune definizione di uomo poiché

«le parole diventano generali per il fatto che ne facciamo i segni di idee generali; e le idee diventano generali mediante la separazione di esse dalle circostanze di tempo e di luogo, e di qualunque altra idea che possa determinarle nel senso di questa o quella circostanza particolare. Con questo mezzo dell’astrazione esse vengono rese capaci di rappresentare più individui, ognuno dei quali, avendo in sé una conformità con quell’idea astratta, è (come noi diciamo) di quella specie» (E, III/III: 6).

Il concetto di astrazione è fondamentale per tutto lo sviluppo successivo della sua teoria. La nozione viene ulteriormente precisata nel passo seguente:

«Questo è ciò che si chiama astrazione, mediante la quale le idee tratte da esseri particolari diventano le generali rappresentanti di tutti gli oggetti della stessa specie, e i loro nomi diventano nomi generali, applicabili a tutto ciò che esiste ed è conforme a tali idee astratte (…) Così, venendo oggi osservato nel gesso o nella neve lo stesso colore, che ieri la mente ha ricevuto dal latte, essa considera quella sola apparenza e ne fa una rappresentazione di tutte le altre idee della medesima specie; e avendogli dato il nome di bianchezza, con questo suono significa la medesima qualità dovunque venga immaginata o incontrata; e così vengono composti gli universali, che si tratti di idee o di termini» (E II/XI: 9).

La generalità è la condizione dell’intersoggettività, dunque del linguaggio stesso, che si forma necessariamente attraverso un processo astrattivo. Astrarre significa separare un elemento dal suo contesto: così la bianchezza non appare mai da sola, ma si presenta come quell’idea semplice di qualità sensibile che si trova ad esempio nel latte che si è bevuto il giorno prima. Nel momento in cui si è eliminato tutto ciò che lega quell’idea a quella situazione particolare, essa diventa rappresentativa di tutte le altre qualità simili che si possono riscontrare negli elementi più diversi di cui si faccia esperienza. Il processo di astrazione sta all’origine della formazione delle idee generali e dei segni che le rappresentano, ossia i termini generali. Su questo concetto di astrazione Locke si era già soffermato nel secondo libro quando scriveva che

«Se ogni idea particolare che apprendiamo avesse un nome distinto, il numero dei nomi dovrebbe essere infinito. Per ovviare a ciò lo spirito fa sì che le idee particolari ricevute da oggetti particolari diventino generali; il che si fa considerando tali apparenze come sono nello spirito, cioè separate da ogni altra esistenza e dalle circostanze dell’esistenza reale, come il tempo, il luogo o qualsiasi altra idea concomitante» (E, II/XI: 9).

E proprio la funzione astrattiva della mente può risultare allora il criterio differenziante tra l’uomo e gli animali, perché se le altre facoltà mentali (la memoria, il discernimento, il giudizio) sono per Locke comuni a tutti gli esseri animati, che le possiedono certo in forme e gradi diversi (E II/X: 1-2 e II/XI: 1-2), solo la facoltà di astrarre è propria dell’uomo. Non ci sono dunque ragioni che facciano escludere la possibilità che gli animali abbiano una qualche forma di significato:

«A me sembra altrettanto evidente che le specie animali ragionano, quanto che abbiano il senso; ma ciò accade soltanto con delle idee particolari, quali esse le hanno ricevute dai loro sensi. Anche le più perfette tra loro sono costrette entro quei ristretti confini, e non hanno, credo, la facoltà di allargarli mediante alcuna specie di astrazione» (E II/XI: 11).

Questo porta Locke ad interrogarsi sul tradizionale tema se gli animali posseggano una qualche forma di linguaggio [6]. Il dibattito sul linguaggio degli animali diverrà nel Settecento un elemento per riflettere a fondo sul rapporto animali-uomo; questo tema è particolarmente importante se si pensa al contesto teorico in cui era stato sollevato dal razionalismo secentesco: un contesto dove è profondamente radicata l’identificazione scolastica tra razionalità e anima immortale e nel quale Descartes nel Discours de la methode del 1637 aveva sostenuto la nettissima separazione tra animali e uomo negando ai primi ogni forma di linguaggio e creatività. Attribuire agli animali, come fa appunto Locke, distanziandosi ancora una volta da Descartes, una propria e sia pure molto meno evoluta forma di linguaggio significa dunque liberare la ragione dall’ipoteca teologica e ricollocare l’uomo in un continuum naturale nel quale gli esseri differiscono per grado anziché per essenza. Ciò vuole dire ancora porre in termini nuovi il rapporto tra anima e corpo, saggiando le possibilità che la materia abbia una funzione non semplicemente passiva nell’economia della conoscenza:

Questo porta Locke ad interrogarsi sul tradizionale tema se gli animali posseggano una qualche forma di linguaggio [6]. Il dibattito sul linguaggio degli animali diverrà nel Settecento un elemento per riflettere a fondo sul rapporto animali-uomo; questo tema è particolarmente importante se si pensa al contesto teorico in cui era stato sollevato dal razionalismo secentesco: un contesto dove è profondamente radicata l’identificazione scolastica tra razionalità e anima immortale e nel quale Descartes nel Discours de la methode del 1637 aveva sostenuto la nettissima separazione tra animali e uomo negando ai primi ogni forma di linguaggio e creatività. Attribuire agli animali, come fa appunto Locke, distanziandosi ancora una volta da Descartes, una propria e sia pure molto meno evoluta forma di linguaggio significa dunque liberare la ragione dall’ipoteca teologica e ricollocare l’uomo in un continuum naturale nel quale gli esseri differiscono per grado anziché per essenza. Ciò vuole dire ancora porre in termini nuovi il rapporto tra anima e corpo, saggiando le possibilità che la materia abbia una funzione non semplicemente passiva nell’economia della conoscenza:

«Abbiamo le idee di materia e di pensare, ma forse non saremo mai in grado di sapere se un qualunque essere puramente materiale pensi o no; essendo impossibile a noi, mediante la contemplazione delle nostre idee, e senza rivelazione, scoprire se l’Onnipotente non abbia dato a certi sistemi di materia, acconciamente disposti, il potere di percepire e pensare, oppure abbia congiunto e fissato ad una materia, così predisposta, una sostanza immateriale pensante; non essendo, rispetto alle nostre nozioni, cosa molto più remota dalla comprensione nostra concepire che Dio possa, se vuole, aggiungere alla materia una facoltà di pensare, che non che egli vi aggiunga un’altra sostanza con una facoltà di pensare» (E, IV/III: 6).

Pur non avendo affermato che la materia pensi, Locke ammette la possibilità che Dio abbia dato direttamente alla materia la capacità di pensare e di conoscere. Proprio a questo proposito – secondo l’interpretazione di Voltaire – stava la forza della sua posizione, cioè nel non pretendere di conoscere gli intimi segreti della materia fino a escludere il pensiero dalle sue possibilità. Ed è proprio Voltaire che, per così dire, proietta un’ombra materialistica sulla filosofia lockiana.

La generalità o universalità non appartiene all’essenza reale delle cose ma all’attività dell’intelletto; e qui possiamo cogliere la diversità del concetto lockiano di astrazione da quello della filosofia scolastica a cui, anzi, si contrappone polemicamente, proprio perché Locke non crede che l’intelletto umano possa cogliere le essenze reali delle cose. Gli uomini, creando le idee astratte e contrassegnandole con i nomi «si pongono nella condizione di considerare le cose, e parlarne, per dir così, a fasci» (E, III/III: 20) e questo favorisce l’organizzazione delle rappresentazioni e la loro comunicazione. Le idee generali così formate sono le essenze nominali delle cose, le sole che possiamo conoscere. Le essenze reali delle cose – che noi dobbiamo certamente presumere che esistano in quanto è da esse che scaturiscono le qualità sensibili in base alle quali distinguiamo e cataloghiamo le cose – sono a noi ignote. Se esistono nessi causali, costanti e indissolubili che legano la struttura sostanziale del reale, questi possono essere individuati solo dall’intelletto di Dio e non dall’uomo, e comunque – ciò che è più importante – non prendono parte al meccanismo della significazione. I concetti sono – come anche per Hume – relazioni di idee e non materie di fatto: la filosofia del linguaggio viene così sottratta all’ambito e al dominio della metafisica (Cassirer 1923: 86).

Per questi motivi il concetto di arbitrarietà del segno assume in questo contesto una valenza e un significato completamente diversi da come era stato inteso finora. Non si riferisce più solo all’indifferenza del suono rispetto alla cosa designata, senza investire il concetto (che, anzi, vale come mediatore nello schema generale della conoscenza proprio perché esente da arbitrarietà), ma arriva a coinvolgere la costituzione e il numero delle idee denotate dal nome che risultano essere un’arbitraria classificazione della realtà. Locke mette così in discussione l’idea dell’isomorfismo tra ordine linguistico e ordine ontologico come presupposto dell’esistenza di uno schema di mediazione non arbitrario.

Se per la metafisica tradizionale il rapporto tra gli oggetti e la conoscenza di essi nella mente è di pura identità, visto che il concetto nella mente è la cosa stessa, per Locke, al contrario, la relazione tra l’idea e il suo referente esterno è puramente nominale. L’essenza nominale, sebbene dipende e sia originata dall’essenza reale, non è uguale né simile a questa e ha un carattere diverso essendo un segno o nome. Riconoscendo il carattere problematico del riferimento delle parole alle cose, Locke si propone di superare quello che considerava l’errore di fondo del sapere scolastico: la presunzione di arrivare alla realtà partendo dalle parole, configurando la realtà come un insieme di significati già preordinati e pronti a ricevere i rispettivi segni linguistici.

Sostenendo il dualismo di anima e corpo, Descartes aveva affermato che mente e materia non hanno la stessa natura ontologica; Locke trae le conseguenze di carattere linguistico da questa impostazione: la rappresentazione non viene considerata più analoga a ciò che rappresenta; per cui, ad esempio, non c’è alcuna somiglianza tra il cerchio e l’idea di cerchio. L’idea viene concepita come elemento della mente, entità che non può essere collocata nello spazio; il pensiero diventa segno della stessa natura del suono linguistico, ossia segno arbitrario. Questa rottura ha conseguenze fondamentali nella moderna filosofia del linguaggio: solo grazie ad essa sarà possibile concepire il linguaggio (e il pensiero) come calcolo aritmetico o algebrico, come hanno fatto Hobbes, Leibniz e Condillac. Va ormai di conseguenza considerata superata l’illusione che idee e nomi siano garantiti da essenze reali e il sistema delle idee o delle conoscenze diventa così un complesso di scelte storico-culturali mai fissato una volta per tutte, ma sempre suscettibile di cambiamenti perché le classi con cui categorizziamo il mondo non corrispondono alle specie realmente esistenti in natura:

«i confini delle specie mediante le quali gli uomini li classificano sono fatti dagli uomini; infatti le essenze delle specie distinte dai vari nomi, sono opera dell’uomo, e di rado sono conformi alla natura interna delle cose dalle quali sono tratte» (E, III/V: 36).

Il processo astrattivo è minimo per le idee semplici i cui nomi non sono definibili, perché la definizione supporrebbe la scomposizione delle idee corrispondenti in elementi più semplici e così all’infinito. D’altra parte sono i meno controversi perché possono essere “spiegati” ostensivamente. L’intervento dell’astrazione è massimo invece per i nomi dei modi misti o delle relazioni che stanno per combinazioni di idee arbitrariamente costruite dagli uomini, e, quindi, non corrispondono ad alcun oggetto reale che esista in natura (come i termini morali o giuridici). Questi sono ad esempio espressioni linguistiche come “parricidio”, “sacrilegio”, “gratitudine”, “giustizia”, “adulterio”, “omicidio” ecc. Per tali combinazioni di idee l’essenza nominale e l’essenza reale coincidono. Il nome è in questi casi l’unica garanzia della relativa persistenza e unità dell’idea.

L’astrazione interviene però anche per i nomi delle sostanze, che stanno bensì per idee complesse, le quali dovrebbero corrispondere a oggetti reali della natura, ma queste idee complesse sono collezioni aperte che possono essere continuamente arricchite da nuove scoperte; non costituiscono pertanto essenze reali definibili una volta per tutte e dalla cui definizione possano essere dedotte tutte le qualità e gli attributi degli oggetti corrispondenti. Così distinguiamo con nomi diversi l’acqua e il ghiaccio che sono la stessa sostanza, ma non facciamo lo stesso per l’oro liquido e l’oro solido: questo non sarebbe possibile se le essenze nominali corrispondessero a dei confini posti dalla natura. Nell’idea, o essenza nominale, rubrichiamo certo caratteristiche che sono concomitanti in natura e oggetto della nostra percezione; ma la scelta di quali e quante caratteristiche rendere pertinenti è arbitraria e contingente.

Che le procedure di formazione delle idee siano arbitrarie non significa però che siano immotivate: al contrario, Locke insiste proprio sulle motivazioni pragmatiche che guidano la mente in questa operazione. Vengono così costituite solo quelle idee del cui nome gli uomini hanno bisogno, o che sono utili ai fini della conoscenza.

Nella teoria dei nomi generali Locke riprende l’antica questione della costituzione dei generi e delle specie facendo propria la posizione critica e innovativa di Robert Boyle, a cui del resto era legato da rapporti di amicizia e di collaborazione, essendo membro autorevole della Royal Society of Sciences – fondata nel 1660 a Londra grazie anche al suo contributo – e promotore anche delle Boyle lectures. Nel 1666 Boyle aveva pubblicato il saggio The origin of forms and qualities according to the corpuscolar philosophy in cui criticava la dottrina delle forme sostanziali e spiegava i fenomeni naturali in base ai due grandi principi della materia e del movimento.

Locke fu molto influenzato dalla concezione della natura di Boyle, anche prima di dedicarsi interamente alla speculazione filosofica. Come Boyle egli cerca di evitare di introdurre preconcetti metafisici nello studio della scienza. E del resto nella teoria lockiana gli stessi concetti di “idea”, “sostanza”, “qualità primaria” e “qualità secondarie” seguono molto da vicino, anche sotto l’aspetto terminologico, le definizioni che ne aveva dato Boyle nel saggio intitolato The Origin of Forms and Qualities (1666), dove tra l’altro aveva sostenuto l’inconsistenza del concetto scolastico di forma: la forma non è una sostanza reale, ma solo la materia stessa considerata secondo un modo che può essere definito come il suo “stato specifico o denominante”; non è la forma sostanziale che differenzia le classi di corpi perché

«ciò sulla cui base gli uomini realmente distinguono un corpo dagli altri, e lo includono in questa o quella specie di corpi, non è altro che un aggregato o collezione di accidenti che i più fra gli uomini per una sorta di convenzione (poiché la cosa è più arbitraria di quanto non ci rendiamo conto), ritengono necessari o sufficienti a far sì che una parte della materia universale appartenga a questo o quel determinato genere o specie di corpi naturali» (Boyle 1977: 19).

La relativa indipendenza delle essenze nominali rispetto al mondo, rende tuttavia i nomi l’elemento di continuità attraverso il quale l’intelletto può sistematizzare le nozioni; è proprio l’uso dei nomi che rende possibile il sapere:

«quello che oggi è erba domani è carne di pecora; e, pochi giorni dopo, viene a far parte di un uomo: e in tutti questi e altri simili cambiamenti, è evidente che l’essenza reale delle cose è distrutta e perisce con loro. Ma assumendosi le essenze come idee stabilite nella mente, con nomi annessi a ciascuna, si suppone che esse rimangano costantemente le stesse, quali che siano le mutazioni cui vanno soggette le sostanze particolari. Infatti, qualunque cosa accada di Alessandro e Bucefalo, si suppone tuttavia che le idee cui sono annessi i nomi di uomo e cavallo rimangano le stesse; e così vengono preservate intere ed intatte le essenze di quelle specie, quali che siano i cambiamenti cui vanno soggetti alcuni o tutti gli individui di quelle specie (…) se anche oggi non vi fosse un solo circolo esistente in alcun luogo nel mondo (come probabilmente questa figura non esiste in alcun luogo esattamente disegnata), tuttavia l’idea annessa a quel nome non cesserebbe di essere quella che è; né cesserebbe di esistere come modello per determinare quale delle figure particolari che noi incontriamo abbia o non abbia diritto al nome di circolo, e per dimostrare così quale di esse, per il fatto di avere tale essenza, è di quella specie» (E, III/III: 19).

Le collezioni di idee variano da un interlocutore all’altro, così persone diverse hanno “essenze nominali” diverse di uno stesso oggetto, collezioni di particolari che non sono necessariamente le stesse per tutti gli interlocutori. Abbiamo così il pieno riconoscimento del carattere dinamico dell’essenza nominale, che finisce per configurarsi anche come significato del nome. Questa essenza nominale diventa la risultante di una scelta concettuale finalizzata a determinate esigenze rappresentative e comunicative e condizionata dagli usi linguistici correnti. L’accento non è più posto sulla stabilità del rapporto segno-concetto, bensì sul suo carattere instabile e mutevole.

Lo scopo principale del linguaggio è la comunicazione, non soltanto nel senso dello scambio di idee, ma anche in riferimento all’istituzione di una comunità, al vincolo che tiene insieme una società (Coseriu 2010: 227). La comunicazione però è sempre sottoposta al rischio del fraintendimento, della incomunicabilità: l’intesa nelle discussioni è molto difficile perché la comunicazione avviene spesso tra soggetti che sostengono tesi inconciliabili e che usano i nomi con significati diversi. Occorre dunque un’analisi dei termini in modo che gli interlocutori si accordino in precedenza sui significati e abbiano chiaro l’insieme delle idee semplici che rientrano nell’idea complessa. Questo dell’incomunicabilità è un tema che da Locke si diffonderà per tutta la filosofia del linguaggio dell’illuminismo e anche oltre [7]. Tra gli autori che si potrebbero citare a questo proposito, è esemplare il caso di Humboldt, il quale è pienamente consapevole del fatto che la comprensibilità della lingua nell’atto del comunicare non è mai assoluta ma sempre relativa perché

«Nel nominare l’oggetto più comune, ad esempio un cavallo, [gli uomini] pensano tutti allo stesso animale, ciascuno però sottende alla parola una rappresentazione diversa, più sensibile o più razionale, più viva, più simile ad un oggetto o più prossima ai segni inerti (…) La rappresentazione che la parola suscita in diversi individui porta l’impronta della peculiarità di ognuno, benché venga designata da tutti con lo stesso suono [Dunque] ogni comprendere è perciò sempre, al contempo, un non-comprendere, ogni consentire in pensieri e sentimenti è al contempo un dissentire» (Humboldt 1991: 142 e 156) [8].

A questo problema Locke fornisce una soluzione pragmatica che Taylor (1992) ha definito “scetticismo comunicativo”: si parla come se le essenze nominali fossero stabili e identiche tra locutore e interlocutore. Questo è il patto sottostante a ogni atto comunicativo, che non è però mai dato una volta per tutte, ma va continuamente rinegoziato [9]. La parola vale per l’idea che si ha in mente e, allo stesso tempo, per l’idea che ha in mente il nostro interlocutore. È questa seconda e implicita corrispondenza che rende possibile la comunicazione. Il problema che Locke si pone è dunque di capire come possiamo essere sicuri di comprenderci e di essere compresi, come fare in modo che il linguaggio sia veramente la comune misura del commercio e della comunicazione (E, III/XI: 11) perché è raro se non impossibile trovare due esseri umani che si servano delle parole e della sintassi per intendere le medesime cose: ciascuno farà piuttosto riferimento al suo livello culturale e a un proprio repertorio linguistico privato speculare alla sua unica e irriducibile identità. L’importanza delle parole, della loro analisi ed indagine, serve a dare un senso il più possibile preciso – chiaro e distinto, direbbe Cartesio – ai nostri pensieri e alle nostre idee per poter conoscere il mondo e gli uomini.

A questo problema Locke fornisce una soluzione pragmatica che Taylor (1992) ha definito “scetticismo comunicativo”: si parla come se le essenze nominali fossero stabili e identiche tra locutore e interlocutore. Questo è il patto sottostante a ogni atto comunicativo, che non è però mai dato una volta per tutte, ma va continuamente rinegoziato [9]. La parola vale per l’idea che si ha in mente e, allo stesso tempo, per l’idea che ha in mente il nostro interlocutore. È questa seconda e implicita corrispondenza che rende possibile la comunicazione. Il problema che Locke si pone è dunque di capire come possiamo essere sicuri di comprenderci e di essere compresi, come fare in modo che il linguaggio sia veramente la comune misura del commercio e della comunicazione (E, III/XI: 11) perché è raro se non impossibile trovare due esseri umani che si servano delle parole e della sintassi per intendere le medesime cose: ciascuno farà piuttosto riferimento al suo livello culturale e a un proprio repertorio linguistico privato speculare alla sua unica e irriducibile identità. L’importanza delle parole, della loro analisi ed indagine, serve a dare un senso il più possibile preciso – chiaro e distinto, direbbe Cartesio – ai nostri pensieri e alle nostre idee per poter conoscere il mondo e gli uomini.

Ogni processo di comunicazione può quindi a buon diritto essere visto come un modello di traduzione (Steiner 1981), un processo interattivo e dagli esiti spesso incerti o contraddittori e che, tuttavia, è indispensabile per realizzare quel forte legame intersoggettivo che tiene assieme la società. Uscire dall’individualismo è il primo obiettivo dell’uomo e il linguaggio è lo strumento che lo permette. Senza connessione la gente rimane solo una confusa moltitudine senza alcun ordine.

All’interno del tema dello scetticismo comunicativo si inquadra quello relativo alle imperfezioni delle parole; tali imperfezioni derivano dall’arbitrarietà delle procedure di categorizzazione e non dall’arbitrarietà del suono delle parole. Per questo motivo esse sono proprie dei nomi di idee complesse e non di quelli di idee semplici. Le imperfezioni, poi, sono presenti in massimo grado nei nomi di modi misti, in particolare per i termini etici e quelli politici. L’uso comune è un fattore di stabilità sufficiente per il discorso ordinario, ma non per quello scientifico, in cui si deve ricorrere spesso a definizioni per chiarire la portata semantica dei termini che si stanno utilizzando.

L’asimmetria semantica si manifesta, inoltre, poi in modo ancor più vistoso nel passaggio da una lingua all’altra. Le stesse lingue naturali ci inducono a classificare il mondo in un modo piuttosto che in un altro. La loro non è soltanto una diversità di suoni o di segni, ma di visione stessa del mondo. Il confronto tra diverse lingue naturali serve, così, a mostrare come diverse motivazioni pratiche danno luogo, nelle diverse lingue, a idee di modi misti tra loro non corrispondenti o solo apparentemente corrispondenti. Questo spiega la diversità delle lingue che, mentre una lunga tradizione con il mito della Torre di Babele aveva considerato come una maledizione divina, o almeno una condizione d’inferiorità da superare, al contrario, viene invece viene invece considerata un fenomeno intrinseco alla natura stessa del linguaggio e ai dispositivi cognitivi dell’uomo.

Mostrare analiticamente come funziona la nostra mente nel processo conoscitivo, e quale ruolo svolge il linguaggio sia dal punto di vista psicologico che sociologico, costituisce per Locke la premessa per poter costruire un’etica della comunicazione che oggi è più che mai attuale. I temi e i problemi che Locke affronta con originalità e rigore riguardano aspetti della filosofia del linguaggio e della semiotica di capitale importanza anche per il lettore moderno, rispetto al quale l’Essay on human understanding resta una fonte di primaria importanza suscettibile di ulteriori occasioni di riflessione e di approfondimento.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

Note

[1] Locke aveva trovato questa tripartizione delle scienze nel secondo dei tre Essais de morale di Pierre Nicole che aveva tradotto in inglese nel 1678: Discourses translated from Nicole’s essays by John Locke, London 1828.

[2] Citiamo il testo di Locke con solo la lettera iniziale del titolo (E) seguita dai numeri romani corrispondenti rispettivamente al libro e al capitolo e dal numero arabo che si riferisce al paragrafo. La nostra edizione di riferimento è sempre Locke (1690).

[3] Sulla teoria lockiana del linguaggio fondamentale resta Formigari (1972: 173-95), si vedano anche Fagiani (1982), Taylor (1990), Raggiunti (1998), Sina (1999: 61-105), Formigari (2001: 121-83), Formigari (2003: 39-48), Prato (2019). Per una guida alla lettura del testo lockiano rimandiamo a Pacchi (1997).

[4] Sul problema del sillogismo e la concezione della logica in Aristotele vedi soprattutto Manetti (1987: 104-34).

[5] Proprio l’uso del termine “sintomo” è una spia dell’interesse che la medicina ha sempre destato per Locke sia direttamente sia attraverso gli studi dei suoi amici per esempio la teoria di Sydenham sull’interpretazione delle malattie.

[6] È un tema che ha attraversato la storia delle teorie del segno e del linguaggio da Aristotele alla modernità, si veda a questo proposito Marcialis (1993), Manetti e Prato (2007), Gensini e Fusco (2010).

[7] Si veda soprattutto Aarsleff (1982), Formigari (1990), Simone (1990), Auroux (1996: 85-128), Formigari e Lo Piparo (1998), Dardano Basso (1998), Formigari (2001: 121-184), Gensini (2002).

[8] Si tratta di un’opera molto singolare di Humboldt uscita postuma nel 1836 e che è l’introduzione al suo ampio studio sulla lingua Kawi, l’antica lingua dei poeti dell’isola di Giava.

[9] Su questo aspetto che ha avuto notevoli sviluppi nella linguistica moderna vedi De Mauro (1965).

Riferimenti bibliografici

Aarsleff, H. (1982), Da Locke a Saussure, Il Mulino, Bologna.

Auroux, S. (1996), La filosofia del linguaggio, Editori Riuniti, Roma.

Ayers, M. (1997), Locke, Sansoni, Firenze, 1998).

Boyle, R. (1977), Opere, Utet, Torino.

Cassirer, E. (1923), Filosofia delle forme simboliche I. Il linguaggio, PGreco Edizioni, Milano.

Coseriu, E. (2010), Storia della filosofia del linguaggio, a cura di D. Di Cesare, Carocci, Roma.

Dardano Basso, I. (1998), Meccanicismo e linguaggio in Francia nell’età dei lumi, Bulzoni, Roma.

De Mauro, T. (1965), Introduzione alla semantica, Laterza, Roma-Bari.

Di Meo, A. e Tagliagambe, S. a cura di, (1993), Teorie e filosofie della materia nel Settecento, Editori Riuniti, Roma.

Fagiani, F. (1982), “Linguaggio, scienza e retorica nell’Essay di Locke”, in Gambarara e D’Atri 1982: 210-49.

Formigari, L. (1972), Linguistica ed empirismo nel Settecento inglese, Laterza, Roma-Bari. (2001) Il linguaggio. Storia delle teorie, Laterza, Roma-Bari.

(2003) “Letture di Locke”, in Manetti e Bertetti 2003: 39-48.

Formigari, L. e Lo Piparo, F. a cura di, (1998), Prospettive di storia della linguistica, Editori Riuniti, Roma.

Gambarara, D. e D’Atri, A. a cura di, (1982), Ideologia, filosofia e linguistica, Bulzoni, Roma.

Gensini, S. a cura di, (2002), “D’uomini liberamente parlanti”. La cultura linguistica italiana nell’età dei lumi e il contesto intellettuale europeo, Editori Riuniti, Roma.

Gensini, S. e Fusco, M. (2010), Animal loquens. Linguaggio e conoscenza negli animali non umani da Aristotele a Chomsky, Carocci, Roma.

Humboldt, von W. (1991), La diversità delle lingue, a cura di D. Di Cesare, Laterza, Roma-Bari.

Lepschy, G. a cura di, (1990), Storia della linguistica, Il Mulino, Bologna.

Locke, J. (1690), Essay on human understanding, Clarendon press, Oxford, 1975 (tr. it. di C. Pellizzi, Saggio sull’intelligenza umana, Laterza, Roma-Bari, 1988).

Manetti, G. (1987), Le teorie del segno nell’antichità classica, Bompiani, Milano.

Manetti, G. e Bertetti, P. a cura di, (2003), Semiotica: testi esemplari, Testo e Immagine, Torino.

Manetti, G. e Prato, A. a cura di, (2007), Animali, angeli, macchine. Come comunicano e come pensano, Edizioni ETS, Pisa.

Marcialis, M.T. (1993), “Sensibilità e materia: uomo e animali nel Settecento”, in Di Meo A. e Tagliagambe S. 1993: 138-99.

Pacchi, A. (1997), Introduzione alla lettura del Saggio sull’intelletto umano di Locke, Unicopli, Milano.

Prato, A. (2007), “Animali, uomini, macchine nel Settecento”, in Manetti e Prato 2007: 57-84.

(2019), “Why is Locke’s Linguistic Theory Still Current and Interesting Today?”, in European Journal of Language and Literature Studies, vol. 5, n. 3, 2019: 29-36.

Raggiunti, R. (1998), Linguaggio e conoscenza nel pensiero di Locke, Del Bucchia, Modena.

Simone, R. (1990),“Seicento e Settecento”, in Lepschy 1990: 313-95.

(1992), Il sogno di Saussure, Laterza, Roma-Bari.

Sina, M. (1999), Introduzione a Locke, Laterza, Roma-Bari.

Steiner, G. (1981), After Babel, OUP, Oxford.

Taylor, T.J. (1992), Mutual misunderstanding, Duke University Press, London.

Viano, A.V. (1960), John Locke: dal razionalismo all’illuminismo, Einaudi, Torino.

Yolton, J.W. (1990), John Locke, Il Mulino, Bologna.

(1991) Locke and french materialism, Clarendon Press, London.

______________________________________________________________

Alessandro Prato, è ricercatore del Dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive (DISPOC) dell’Università di Siena dove insegna Retorica e linguaggi persuasivi e Teoria e tecniche della scrittura. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: Comunicazione e potere (a cura di), Aracne, 2018; La retorica. Forme e finalità del discorso persuasivo, Edizioni ETS, 2012; Linguaggio e filosofia nell’età dei lumi. Da Locke agli idéologues, I libri di Emil, 2012, oltre a diversi articoli su riviste nazionali e internazionali.

______________________________________________________________