Un’esemplare storia di riscatto sociale ed emancipazione individuale nel segno della “terra riconquistata” oltre Oceano. È quella degli ibbisoti che, a partire dall’indomani dell’Unità d’Italia, a causa dei devastanti effetti collaterali prodotti dal nuovo predatorio e parassitario assetto statuale nei confronti dell’Isola, sfuggono disperati dalla povertà esistenziale-rurale della campagna messinese, diffusa e insostenibile anche in molte altre parti della Sicilia, per cercare fortuna nel nuovo Mondo.

Una sfida difficile, quasi impossibile, che gli ibbisoti, grazie al loro carattere ostinato e fiero, e soprattutto alla fedeltà ai valori di vita e di lavoro contadino ereditati dai loro padri, riescono a vincere nello svolgersi di due generazioni, ovvero in quel trentennio finale dell’Ottocento, che traghetta all’epifanico e, poi, come sappiamo, sconvolgente Novecento che tutto riscrive.

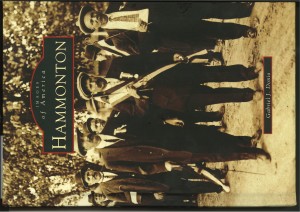

Come raccontano le cronache, a dare il via all’esodo dalla comunità contadina di Gesso verso la mitica America è Matteo “Charles” Campanella che, pur di sfuggire all’odiosa leva militare obbligatoria imposta dai nuovi “colonizzatori” sabaudi, si nasconde ben sei mesi a Messina, per poi attraversare da clandestino l’Oceano. La sua terra promessa la riconosce in Hammonton, allora un piccolo centro rurale, con isolate fattorie, un paesaggio di frontiera nel New Jersey, dalle grandi distese di pini, con zone palustri, un lago, e oltre l’orizzonte il mare, da cui giunge l’aria salmastra benefica per tante coltivazioni.

Ci piace pensare che Matteo abbia ritrovato in quella sconosciuta e semi selvatica campagna americana, parte dei colori, dei sapori, dei profili paesaggistici, e soprattutto i Pini dei suoi Peloritani, lasciati, immaginiamo, con il cuore ricolmo di dolore per l’inevitabile “spartenza”.

A differenza di tanti altri emigrati italiani, meridionali soprattutto, stipati in promiscuità spesso in precari edifici, nei sobborghi e negli edifici più degradati delle città americane del nord ovest, disposti, pur di sbarcare il lunario, ai lavori più umili e faticosi, Matteo Campanella scommette sui saperi d’origine e sullo stile di vita siciliano a tu per tu con la campagna, per costruire per sé e i suoi figli un futuro di vita migliore. E così passa da una terra ostile e avara, perfino matrigna, quella peloritana, ad un’altra, quella da colonizzare del New Jersey, inizialmente poco ospitale, ma poi, grazie al suo duro lavoro quotidiano di addomesticamento, ricca e generosa, fino al punto di cambiare il suo sguardo sul futuro per sé, la sua famiglia e i tanti parenti e compaesani che lo raggiungono presto. Tutto ciò mettendo a frutto il capitale umano declinato ai saperi della tradizione siciliana, formidabile chiave d’accesso ad inaspettate relazioni virtuose con i “diversi da sé” incontrati nella “terra dei Pini”, e ad un’attitudine vincente di flessibilità antropologica al nuovo ambiente, fino al punto di sentirsi parte della nuova terra, cambiando la prospettiva esistenziale, dunque intravedendo un futuro ricolmo di speranze e colori americani per loro e le nuove generazioni di ibbisoti, che tuttavia, in maniera, come si usa dire oggi resiliente, non recidono il cordone ombelicale con la madre terra, anzi lo alimentano dentro e fuori la sfera domestico-familiare.

Il territorio di Hammonton nella contea di Atlantic City, quando arriva Matteo, sul finire degli anni sessanta del XIX secolo è nelle mani soprattutto di pochi proprietari americani e tedeschi, con isolate fattorie, distribuite in vaste appezzamenti al limitare delle distese di Pini, il cui sottobosco e ricco di mirtilli, fragole, lamponi, more, insomma, delle leccornie molte richieste stagionalmente sulle tavole americane. Ecco l’orizzonte rurale che si dischiude a Matteo “Charles” Campanella e a tutti gli altri ibbisoti, a partire dal fratello che lo raggiunge; i due dopo aver comprato della terra ed essersi sposati con due ragazze inglesi, incoraggiano i loro parenti ibbisoti a raggiungerli. Il primo sarà lo zio Pietro Raneri, che per le sue speciali qualità di persona onesta diventa il factotum nella fattoria del noto scrittore di tematiche orientali Scott, per poi rilevarne la proprietà impiantando con tipico ingegno italiano un’industria di pasta. Il sogno americano dai primi pionieri ibbisoti, convince a partire dagli anni settanta del XIX sec. molti compaesani a varcare l’oceano e raggiungere Hammonton. E di lì a qualche anno saranno tanti e tanti, attestando un vero e proprio esodo dal villaggio di Gesso, stimabile intorno alla metà dell’intera comunità rurale peloritana, fino a costituire una sorta di enclave ibbisota che mette radici profonde ad Hammonton,

Dopo l’improvvisa e congiunturale crescita economico-sociale che aveva conosciuto questo territorio del New Jersey, grazie alla guerra civile, con crescita esponenziale della domanda di frutta e verdura, ma anche dei frutti di bosco, e conseguente ampia richiesta di manodopera bracciantile stagionale, cui concorrono numerosi anche gli iurnatari (braccianti) siciliani, provenienti soprattutto dagli affollati sobborghi urbani, con ampia rappresentanza di ibbisoti, ma anche di napoletani e di “continentali” del nord Italia, ecco che si apre una nuova e decisiva stagione esistenziale di rinascita, che cambierà per sempre la storia degli ibbisoti in America.

Incarnando esemplarmente i caratteri antropologici d’origine, ovvero la “pazienza”, il “rispetto”, il “duro lavoro”, e il “codice d’onore” inscritto nei loro caratteri culturale, esito di una società rurale siciliana immutabile e dalla memoria lunga, mai rimossa, delimitata geograficamente, nel caso dell’area peloritania nord-orientale, da un ambiente naturale spesso ostile, cui si aggiungono e si confermano sacri e indissolubili “legami familiari-comunitari e di mutuo soccorso”, – un tipico welfare delle società di tradizione, a partire da quelle senza scrittura –, gli ibbisoti saranno protagonisti, come dire a loro insaputa, di un’esperienza di integrazione culturale nella terra del futuro davvero singolare, perfino da studiare ed imitare!

E così, mentre il generale Francis A. Walker, siamo ai primi del Novecento, tuona contro queste etnie infime di immigrati dell’Italia meridionale e della Sicilia soprattutto, definendoli «individui sconfitti, appartenenti a razze perdenti, i peggiori esempi di fallimento nella lotta per l’esistenza», gli ibbisoti continuano tenacemente e silenziosamente a conquistare le terre di Hammonton, prima come raccoglitori stagionali di frutti di bosco (fragole, lamponi, mirtilli, e anche i mureddi, le more quest’ultimi a loro familiari); poi stanziandosi in quei territori, prima anche nei fienili, ospiti dei proprietari terrieri, e poi, disboscando, dissodando, seminando, coltivando e raccogliendo i frutti della terra.

Parsimoniosi, come tutti gli uomini e le donne delle società di tradizione contadina, questi strani, ma gentili e cortesi, siciliani, sempre pronti a dare una mano, mettono presto da parte il gruzzoletto necessario per acquistare piccoli appezzamenti di terreno, costruendo, mattone, dopo mattone, da soli, le loro prime case. Lo fanno coniugando, diremmo oggi, tradizione e innovazione, rimontando così, pezzo dopo pezzo, un’identità patchwork di vita nuova per sé e i propri figli, senza rinnegare però quella dei padri. La loro carta vincente è stata quella di investire proprio su quelle umili origini, ricolme di dignità e di onestà, orgogliosi, dunque, di mordere e assaporare quella nuova terra agro-dolce, per fare con la seconda generazione il salto di “specie”.

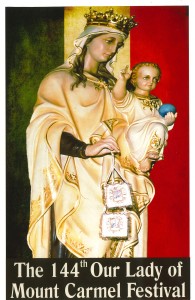

Da contadini/e, dunque, i figli diventeranno presto anche operai/e nelle vetrerie, calzifici, calzaturifici, che sorgono nell’area di Hammonton. E così ancora una volta il maschile e il femminile, cellula base in forma di famiglia nelle culture di tradizione, si rivelano anche in questa circostanza inscindibili e vincenti, dentro e fuori la famiglia. Oggi la definiremmo una microimpresa, la famiglia ibbisota ad Hammonton, capitale umano e risorsa di lavoro in grado di plasmarsi al modello di vita americana con varianti siciliane, arricchendo così lo stock genetico, senza però vendere l’anima al diavolo della modernità. Nelle loro truscie, o al meglio valigie di cartone, gli ibbisoti hanno infatti portato in America, un alimento intangibile, necessario e inattaccabile da qualsiasi modernità, il loro genius loci, ovvero quell’immaginario popolare, intangibile, fatto di segni e simboli, sacri e profani Ma ne hanno portato talmente tanto, a me pare, da privarne la comunità d’origine dei Peloritani, che lentamente nel corso del Novecento si è ripiegata fatalmente su stessa, smarrendo le sue nobili e antiche radici, assistendo impotente allo svaporare della sua anima popolare.

Un vero e proprio laboratorio antropologico en plein air, dunque quello della comunità ibbisota nella terra dei Pini del New Jersey, che, fra prima e seconda generazione, dunque a cavallo fra fine Ottocento e inizio Novecento, rende tangibilmente osservabile sul campo quanto scriverà a distanza di qualche anno l’antropologo americano Robert Lowie, facendo storcere il naso al pensiero dominante accademico, ovvero che la cultura ad ogni latitudine in fondo è sempre un insieme di “toppe e stracci”. Concetto luminosissimo, quest’ultimo, antropologicamente parlando, attualissimo anche in tempi di globalizzazione “pandemica” come i nostri. Tema, quello delle forme e contenuti delle culture, molto dibattuto su più fronti antropologicamente nel corso del Novecento, da diverse scuole di pensiero, puntando soprattutto l’attenzione su questioni cruciali, quali la “permanenza e variabilità”, le “differenze e le affinità”, “il particolare e l’universale”. A dirci più avanti qualcosa di illuminante sulla nozione di cultura, Claude Levi-Strauss, uno dei numi tutelari della nuova e illuminante disciplina sull’uomo del Novecento, con lo sguardo fisso sulle sue “metamorfosi”, gli archetipi culturali, rituali e simbolici, i modelli universali molto e ancora le forme materiali e immateriali prodotti dall’uomo di ogni latitudine, quando afferma, più o meno, che la cultura di ogni etnia, in senso lato, fa ampiamente ricorso «al bricolage, mettendo assieme elementi diversi, frammenti, scarti, per generare qualcosa di nuovo».

In fondo gli ibbisoti, a me pare hanno reso intelligibile ad Hammonton proprio il processo inarrestabile della produzione culturale umana di ogni tempo, ovvero quel «continuo dialogo fra nuove aspirazioni e tradizioni» innescato dall’incontro con il diverso, con l’altro, apparentemente lontano da noi, ma nel profondo affine a noi. Le testimonianze culturali di ogni tradizione, tratti distintivi radicati al territorio, non rimangono infatti mai indifferenti alle novità che giungono dall’esterno, queste vengono rielaborate, riadattate, rifunzionalizzate, dentro quel punto di vista originale sul mondo e sull’uomo di ogni etnia, anche con la produzione originale o ibrida o sincretica o meticciata di simboli e riti. E la stessa cosa è successa agli ibbisoti, i quali hanno ricreato inizialmente in terra d’America, in unità familiari, sempre più estese, coese e solidali la stessa comunità rurale lasciata sui Peloritani, replicando quel patto sacro e antico con la terra, con gesti di lavoro e stili di vita contadini a loro ben noti, innervati di valori, di relazioni sociali e familiari fondanti. L’hanno fatto spontaneamente, lasciandosi guidare dal richiamo della terra, rifiutando così con dignità di ammassarsi come tanti altri immigrati nei maleodoranti sobborghi urbani, luoghi di abbrutimento e malattie. E l’hanno fatto prima istintivamente come necessaria strategia di difesa ai prescrittivi, se non coercitivi, “modelli di vita americani”, e poi investendo sulle loro vocazioni alla coltivazione della terra, sembra funzionale al nuovo orizzonte di vita, con grande dignità e orgoglio. Insomma come una sorta di “cavallo di Troia”, per entrare a pieni titoli con le loro forze e attitudini nel nuovo status di americani “modello”.

Una sorta di cantiere culturale aperto, dunque, quello configurato dagli ibbisoti, che non rinnegano certo le tante “regole comportamentali” di tradizione d’origine, anzi le riplasmano, li rimodellano, le adattano con successo in maniera, diremmo oggi “sostenibile e durevole”, verso una meta cui aspirare, un futuro, allora solido, ben delineato, e non sfuggente e inafferrabile, come quello di oggi. E la singolare esperienza di immigrazione dei siciliani di Gesso nella terra di frontiera di Hammonton, non sfugge allo sguardo attento, se non indagatore del governo americano, che, nel bel mezzo di un accesso dibattito politico – che non risparmia giudizi impietosi, su cosa fare di tanti e disperati uomini e donne in fuga verso “la terra del dollaro”, ovvero le epocali ondate di immigrati europei, inarrestabili e spesso ingovernabili – decide di affidare alla giovane e brillante sociologa Emily Fogg Meade, una propria e vera inchiesta sul campo, per saperne di più di questi strani immigrati siciliani, che si sono insediati, con successo ad Hammonton, a partire dagli anni settanta del XIX secolo. Una scelta istituzionale non casuale, avvertita dall’establishment come necessario contributo alla conoscenza delle dinamiche sociali, per meglio gestire e orientare questi flussi di stranieri provenienti dalle diverse aree della vecchia Europa, da quelle continentali a quelle meridionali e insulari, con i numeri esponenziali del Meridione d’Italia e della Sicilia.

Tutto ciò dentro il disegno strategico di una nazione giovane che cresce tumultuosamente nel segno della modernità, configurandosi come singolare esempio di melting pot, proponendosi come modello di nuova vita di benessere sociale, economica, di costume, presto dominante sul mondo. Proprio dal Nuovo Mondo, com’è noto, muove i primi passi la società dei consumi, il mercato transnazionale, la concentrazione di capitali nelle mani di poche società, le lobby e le cosiddette Major, oggi multinazionali, con una crescita industriale vertiginosa, destinata ad impattare sull’ambiente e sugli equilibri di potere politico-militare, e di una straripante potenza finanziario-economica per il resto del secolo su tutto il pianeta. Anche nelle forme delle architetture urbane, ponti e grattacieli in cerca di cielo, nella dirompente e multietnica musica jazz afroamericana, nel luccicante e kolossal cinema hollywoodiano, nella letteratura on the road, così come nell’arte trasgressiva e pop e nella ricerca scientifica, insomma in tutto quel nuovo seducente immaginario, necessario ad ogni nuova società, l’America emerge prepotente come simbolo di modernità che conquista il pianeta, fino a diventare modello da imitare per gli stili di vita, i modi di pensare individuali e collettivi, anche trasgressivi e anarchici rispetto ai vecchi schemi della cultura occidentale europea.

Il prezzo da pagare, però, per il Manifesto del Nuovo Mondo di libertà, all’insegna del self made man proclamato Urbi et Orbi dalla classe dirigente politica americana, è molto salato. Purtroppo infatti la società americana, per sua costituzione multietnica, non si libererà molto facilmente dei fantasmi della discriminazione razziale, e del genocidio perpetrato nei confronti dei nativi americani, mali oscuri, antichi e fondanti, dunque inestirpabili antropologicamente. A questo scenario di inevitabile potenziale contrapposizione di forze, lunga la mainstream dell’emigrazione europea dell’Ottocento verso l’America, si aggiunge poi la radicata e diffusa opinione sociale di pregiudizio morale, cavalcata dai politici di turno, di qualunque colore, appiccicata a forza anche ai nuovi “maleodoranti” arrivati, che si somma in maniera esplosiva al peccato originale degli schiavi afroamericani.

Ultimi fra gli ultimi, i neri d’America continuano infatti ad essere relegati, anche oltre l’abolizione della schiavitù e dell’apartheid, così come gli indiani d’America, privati della loro terra, nel ghetto della loro irriducibile e inferiore differenza discriminazione razziale-culturale. Un destino ineluttabile, quello degli afroamericani, mai completamente emancipati socialmente fino ai nostri giorni, nonostante le battaglie civili del secondo dopoguerra, che trovano negli anni cinquanta e sessanta in Martin Luther King il profeta-martire. Non basta nemmeno la svolta epocale all’alba del Duemila, di un presidente di colore eletto alla Casa Bianca che di nome fa Barak Obama, con tanto di pedigree africano!

E così come un fiume carsico l’odio razziale, in una nazione “a mano armata”, risale impetuoso anche oggi con la morte-esecuzione “social”, a Minneapolis, sentenziata da un poliziotto bianco, di George Floyd, per un’unica colpa, quello di essere nero. E allora la miccia esplode, ritornano i fantasmi del passato, gli scontri di piazza, l’indignazione planetaria, fino all’abbattimento delle statue e monumenti simbolo dei mercanti di schiavi americani, richiamando altre e più lontane episodi di intolleranza razziale e di pregiudizi morali di inferiorità per i diversi di tutto il mondo. Un copione doloroso che ritorna, ahimè, lo stesso, peraltro, che ha accompagnato anche il duro cammino di emancipazione degli emigrati europei negli ospitali States, a partire dai siciliani, considerati ai primi del Novecento, più o meno alla stessa tregua dei neri, ovvero «stranieri sporchi, bassi, che spingono con lentezza organetti ambulanti montati su ruote (pianini a cilindro e organi di barberia), spazzano le strade o lavorano nelle miniere, nei trafori dei tunnel. Sui binari, in altre misere occupazioni». E ancora il virgolettato prosegue: «I giornali sono pieni di storie sboccanti di scontri a colpi di stiletto e di colpi vigliaccamente inferti alla schiena, o di bande organizzate di italiani criminali, e spesso è messo in dubbio che mai gli italiani possano elevarsi nella scala sociale come hanno fatto immigrati di altra nazionalità». Quasi una condanna senza appello, quella che emerge dall’incipit de Gli Italiani nel nostro paese: uno studio sull’emigrazione, pubblicato nel maggio del 1907 dal Dipartimento del Lavoro di Washington nel suo Bollettino n. 70 a firma di Emily Fogg Meade.

Poco più che trentenne, nasce infatti nel 1871, la Meade, nonostante la giovane età, s’incammina con coraggio e qualità di osservazione non comuni, sulla strada della “giovane sociologia americana”, che trova in quegli anni nella scuola di Chicago – alla quale la stessa studiosa si forma e di cui si nutre avidamente –, nella sociologia urbana, un nuovo filone di studio per le metropoli, presto definito scientificamente, nel metodo e nei contenuti e negli obiettivi.

La Meade entra in un campo minato, quello degli immigrati, visti fino a quel punto unicamente come capitale umano-forza lavoro, fonte di problemi anche di ordine pubblico, spesso caricato di gravosi costi sociali, accettando una sfida non facile. Eppure riuscirà a vincerla, peraltro brillantemente, smontando pezzo per pezzo, i pesanti e ingiusti pregiudizi sugli italiani, in genere, e in particolare sui siciliani, eleggendo la Comunità di Italiani-Ibbisoti di Hammonton come un esempio mirabile e imitabile di integrazione culturale da adottare anche dagli schiavisti degli Stati del Sud. E lo fa con uno sguardo penetrante, oltre i luoghi comuni, ovvero le fake news giornalistiche morbose e onnivore, sempre pronte a denigrare gli immigrati di qualunque razza, comunque sempre vettori di violenza e untori immorali. La Meade deve fare anche i conti con gli avidi interessi di potere politico di bottega, diffidenti se non ostili, con malcelate venature di discriminazione razziale anche nei confronti degli immigrati europei, dimostrando dati alla mano che l’Homo sicilianus ce la può fare, diventando un perfetto cittadino americano, senza rinunciare ai suoi tratti antropologici d’origine.

Oggetto di studio inedito della Meade, dunque, il microcosmo rurale creato dal nulla dagli ibbisoti, o meglio con un singolare trapianto del Genius Loci dalla Sicilia alla terra dei Pini, ad Hammonton, New Jersey. La sua curiosità intellettuale, olistica diremmo oggi, la spinge ad andare oltre il tema dato. E così, da distanza ravvicinata osserva, assumendo, come da manuale antropologico, il punto di vista dell’oggetto di studio. Degli ibbisoti annota, giorno dopo giorno, dentro le loro case, nei posti di lavoro, i loro comportamenti, le loro scelte di vita, in una parola il loro sguardo sul mondo, e come questo interagisce con il modello comparativo e vincente americano. E allora plasticamente ecco il bricolage culturale di cui parla Levi-Strauss. Il modello di vita siciliano, non viene rinnegato, ma si plasma sulle nuove cornici americane lavorative, economiche, mutuando con grande flessibilità il nuovo status sociale, quindi sfruttando al massimo le nuove, inaspettate opportunità, e il ventaglio di libertà di scelta. E allora si creano una nicchia tutta loro dove sistemarsi in maniera confortevole, seguendo alla lettera, con diligenza e ostinazione tutta siciliana, le nuove regole e norme americane. Certo, a differenza della liquefazione e del cambiamento compulsivo e ossessivo dei nostri giorni, gli ibbisoti fra fine Ottocento ed inizio Novecento hanno ben presente una destinazione chiara, un modello cui aspirare, un futuro solido da costruire.

D’altra parte, come emerge a chiare lettere da tutti gli studi antropologici del Novecento, l’uomo, da sempre, sul piano individuale e collettivo ha avuto bisogno costituzionalmente di relazioni con l’altro e il diverso da sé e le risorse del mondo che lo circonda. È sull’esperienza del dialogo che la mente si forma, si modella, vive ed evolve. E soprattutto sono le emozioni, di ampio spettro, dalla sfera sentimentale a quella ambientale, estetico, simbolica e religiosa, a mutare e superare i limiti. È proprio questo che emerge dall’articolata e documentata ricerca sul campo della Meade, e oltre la messe dei dati che raccoglie, necessari a sostenere la sua tesi, ci sono sempre loro le famiglie degli ibbisoti di Hammonton, donne, uomini, bambini, vere cellule sociali autosufficienti, ecosostenibili, diremmo oggi, in perfetta armonia con il paesaggio della terra dei Pini.

Il ritmo di scrittura della Meade è davvero da reportage giornalistico d’inchiesta; il suo è un racconto avvincente, dove si rende visibile in filigrana il suo carattere forte, determinato, esaltato dalla sue militanze di genere. E se oggi a distanza di un oltre un secolo possiamo apprezzare e godere per la prima volta in italiano di questo singolare racconto di umanità siciliana redenta, che molto, a me pare, ci può insegnare, lo dobbiamo alla splendida, appassionata, polifonica, e ritmica traduzione della cara Francesca La Maestra, dalla spiccata e matura sensibilità linguistica e dallo sguardo femminile di complicità con la Meade, riducendo mirabilmente il tempo e lo spazio che ci separa da quella vicenda.

Un cordone ombelicale, quello degli ibbisoti con la terra madre peloritana, che continuerà ad essere alimentato nei passaggi generazionali fino a noi, sedimentato poi nella Società di Storia di Hammonton. Per ottenere questi straordinari esiti interdisciplinari la Meade mette in campo tutti i più aggiornati metodi d’indagine sociologica del tempo, e una spiccata attitudine di osservazione antropologica, che trasmetterà “geneticamente” alla figlia Margaret, lei sì antropologa di spicco, nella prima metà del Novecento, figlia putativa del grande Franz Boas, alla Columbia University. E la figlia Margaret partecipa a sorpresa all’impresa di famiglia anche lei, fornendo un originale contributo di ricerca sul campo, in particolare sulla seconda generazione di ibbisoti, con un sorprendente test psicologico d’intelligenza comparativo fra ragazzi italiani e americani in età scolare, applicando con estremo rigore il metodo e concludendo che in fondo questi test sono assolutamente inaffidabili!

Sostanzialmente, con una messe di dati statistici e comparativi straordinari, dai primi arrivi in quel territorio di frontiera, a quelli comportamentali, ai redditi pro capite prodotti, alle proprietà immobiliari e di fondi agricoli, alla vita di relazione, alla sfera familiare e lavorativa, fino all’origine etnica peloritana, alle pratiche di buon vicinato con gli americani, feste comprese, la Meade ci fornisce una summa dell’approccio positivistico del tempo. Tabelle statistiche alla mano, fino alla comparazione di peso e altezza di bambini italiani di Hammonton, di quelli americani e singolarmente di quelli di Torino (!), la Meade sfida dunque l’establishment politico restìo ad accettare questa singolare e strana comunità d’italiani, e gli immigrati italiani in genere. Non era affatto facile levare il marchio infamante di mafiosi e violenti, ormai di dominio pubblico. Eppure la Meade lo dice a chiare lettere, conti alla mano, quello che certamente volevano sentirsi dire gli strateghi del sogno americano, cioè che questa comunità rurale di Hammonton, leggasi capitale umano, non era affatto un costo per la pragmatica società americana, ma piuttosto una risorsa su cui investire, dunque in grado di produrre lavoro, e non solo rurale, fare reddito, con conseguente consumo di beni e pagamento di tasse, partecipando così alla crescita esponenziale del PIL statunitense!.

Una prolungata, pertanto, e puntuale indagine sul campo, antropologicamente parlando partecipata e residenziale e con uno sguardo relativista, con distanza critica, così come prescritto da tutti i protocolli scientifici della giovane disciplina umanistica, quella della Meade. Lei opera dunque su più registri d’indagine, con connessioni e relazioni virtuose, tradendo una crescente simpatia per questi siciliani ibbisoti, soprattutto per le donne siciliane instancabili lavoratrici dentro e fuori casa e nelle fabbriche, assumendo a tratti il loro punto di vista, apprezzando il loro carattere gioviale e festaiolo, e anche il loro essere parchi, parsimoniosi ed essenziali, molto ambientalisti ed ecocompatibili, diremmo oggi, sempre pronti ad aiutare il prossimo, anche quello americano. Pur avendo come modello principe comparativo quello di vita americano, comunque insuperabile, cui ognuno deve aspirare, la Meade trova compatibile – ed è questa la novità e l’originalità e la modernità del pensiero guida della studiosa – anzi straordinariamente funzionale al macrosistema americano il modello d’integrazione ibbisota ad Hammonton, al punto da suggerire alle istituzioni deputate di assumerlo ed esportarlo in altre aree rurali in crisi, anche quelle del profondo Sud, sempre più orfani degli afroamericani.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

[*] Il testo è introduzione al volume di Emily Fogg Mead, Gli Italiani nel nostro Paese: uno studio sull’immigrazione, che pubblicato per la prima volta nel maggio del 1907 sul Bollettino n. 70 del Dipartimento del Lavoro di Washinghton, sarà ristampato in traduzione italiana a cura di Francesca La Maestra, dalla casa editrice Pungitopo. Il volume, in libreria da ottobre, recherà in appendice un altro studio della figlia antropologa Margaret Meade. Si pubblica in anteprima per gentile concessione dell’editore.

______________________________________________________________

Mario Sarica, formatosi alla scuola etnomusicologica di Roberto Leydi all’Università di Bologna, dove ha conseguito la laurea in discipline delle Arti, Musica e Spettacolo, è fondatore e curatore scientifico del Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso-Messina. È attivo dagli anni ’80 nell’ambito della ricerca etnomusicologica soprattutto nella Sicilia nord-orientale, con un interesse specifico agli strumenti musicali popolari, e agli aerofoni pastorali in particolare; al canto di tradizione, monodico e polivocale, in ambito di lavoro e di festa. Numerosi e originali i suoi contributi di studio, fra i quali segnaliamo Il principe e l’Orso. il Carnevale di Saponara (1993), Strumenti musicali popolari in Sicilia (1994), Canti e devozione in tonnara (1997); Orizzonti siciliani (2018).

______________________________________________________________