di Luigi Lombardo

Un mestiere che è ormai scomparso è quello del vilanzaru, cioè l’artigiano che fabbricava e riparava le bilance meccaniche, come la bilancia a due piatti, u vilanzuni, ma, soprattutto, le stadere (statii) a piatto o ad anelli. Il mestiere è antichissimo, così come lo strumento di pesa: la statia appunto. Il mestiere era tutelato dalle leggi e dalle consuetudini: ad esempio, nell’antica Contea di Modica il «mastro di fari statie», cioè (pars pro toto) il bilanciaio, godeva di speciali franchigie, a sottolineare l’importanza del suo mestiere. Nel documento, riportato dal Raniolo [1], si fa menzione di un Michele Fidone al quale il secreto concesse la franchigia il 9 maggio del 1623 poiché era «mastro di fari statíe». Nei comuni feudali esisteva fra le altre gabelle quella “della statia”, per cui tutte le stadere erano sottoposte al controllo del gabelloto.

I Romani conoscevano sia la stadera a un piatto e a ganci [2], molto simile alla moderna, sia quella a due piatti e a pesi. L’invenzione sembra risalire ai popoli del vicino oriente. I Caldei ne fecero un segno zodiacale; mentre col tempo si andò a collocare fra i simboli della giustizia.

Nel Medioevo essa era l’emblema del capitano di giustizia. I Cristiani lo convertirono in attributo tipico della figura di San Michele, il santo che “pesava” le anime e i loro peccati.

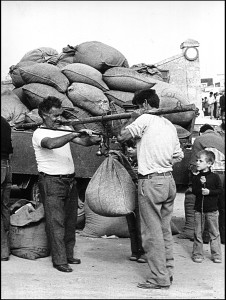

Mentre la bilancia a due piatti era riservata al commercio al minuto, la statía consentiva di pesare grossi carichi: bastava allungare il braccio e appesantire il romano, cioè il contrappeso.

In epoca a noi più vicina era lo strumento di lavoro tipico del sinzali o mediatore, ma anche dell’ambulante che girava i paesi in autunno per acquistare dai contadini noci, nocciole, olive, castagne, ghiande, ecc. con il suo caratteristico richiamo (vanniata).

Il sistema di pesatura ufficiale in Sicilia si basava sul ruotulu (790 gr.). Il suo peso era determinato dalla quantità di «olio lampante di olivo che si contiene in un quartuccio nella temperatura media di Palermo, o sia a 64° del termometro di Fahrenheit». È quanto sanzionò la famosa «Legge nella quale si stabilisce uniformità di misure in tutto il Regno di Sicilia», emanata nel 1810, con la quale si cercò di regolarizzare, su tutto il territorio del Regno delle Due Sicilie, un precedente e assai spezzettato sistema, per cui quasi ogni città di Sicilia aveva i propri pesi e misure [3].

Per quanto riguarda i pesi, la legge stabilì che 100 rotoli davano un cantaro (79 kg.), mentre fissò le ulteriori suddivisioni del rotolo, che erano: la libbra (317 grammi), l’oncia (26 grammi), il dramma (grammi 5), fino al cuocciu, equivalente al peso di un chicco di grano (circa un grammo). Il legame con la cultura contadina e con la granicoltura è fin troppo evidente: l’unità di misura è infatti ricondotta al coccio, al chicco di grano [4].

A seguito di questa normativa, che tendeva a uniformare i vari sistemi di misura locale, i diversi comuni (allora si chiamavano Universitates o Civitates) si videro costretti a uniformare i loro modelli di peso a quelli centrali.

Melilli, Festa di San Sebastiano, Misureddi, nastrini votivi a misura del Santo (ph. Nino Privitera)

Come vediamo ad esempio a S. Paolo Solarino (SR) nel 1815, quando alla deputazione dei pesi e misure di Siracusa si presentarono i giurati della neonata cittadina (un borgo ancora), i quali esibirono per la verifica «il tumulo di legno, il quartuccio, la catena legale di ferro, la pesiera e la mezza canna di ferro, che servono di modelli al magistrato di S. Paolo, e ciò ad effetto di pareggiarli con li campioni esistenti presso questa ill.ma Deputazione di Siracusa» [5]. Come si vede i modelli erano in ferro o rafforzati con lamine di ferro, come nel caso della catena, che serviva a misurare le terre e ad assistari le vigne soprattutto.

Prima delle riforme borboniche ad occuparsi di pesi e misure erano gli “acatapani”, cittadini agiati che si aggiudicavano una gabella assai redditizia (acatapania): essi erano dotati in genere di «mondelli di rasa di farina, una mazzarella per pesare linuccia; un bollo di ferro per bollare le misure; una bilancia di rame giallo per pesare il pane col suo liverone di metallo; mondelli di curma con ½ mondello e un garozzo con due rase di legname foderate di rame, tabelle, una quartara e ½ cafiso, ed un rotolo per oglio tutti di creta, e di mastra; rotulo, ½ rotulo e quartarone, mezzo quartarone di metallo, una bilancia piccola di rame con 5 pesi di rame per pesare moneta, trimoie di legname per scandagliare le misure» [6].

Con l’Unità d’Italia intervenne un radicale cambiamento del vecchio sistema borbonico: con legge del 26 luglio 1861, fu introdotto il sistema metrico decimale, secondo cui l’unità di peso divenne il chilogrammo. Ma la nuova legge non estirpò subito antiche consuetudini, perché la gente comune continuò a misurare a canne sicule, o continuò a pesare a rotoli e cantari [7], a tumnina o munnia Ancora oggi nella vendita l’olio si usa misurare in cafisi, misura oscillante fra i 12 e i 18 litri. A proposito dell’olio e dei sistemi di misura, già all’epoca della legge borbonica del 1810 si faceva notare come la vendita dell’olio a cafiso desse luogo a frodi da parte dei grossisti sulla povera gente:

«Il cafiso ha un buco nella parte superiore destinato a indagarne e regolarne la misura. Ora quelli che incettano per speculazione propria, quando comprano, l’olio deve sortire dal buco o sia, secondo il loro linguaggio, affacciare la lagrima; e quando vendono, solo deve presentarsi, o, come essi dicono, essere alla vista. Questa piccola differenza per una città come Palermo dà in un anno il vantaggio di qualche centinaio di cantara a danno del proprietario quando gl’incettatori comprano, a danno del popolo quando essi vendono» [8].

Gli equivoci e le frodi continuarono anche dopo l’emanazione della legge del 1861: c’erano commercianti che giocavano sul fatto che il popolo chiamava il quintale italiano cantaru, per cui ordinando un cantaru di frumento ne ricevevano 79 kg., anziché 100. Il più delle volte ci si accorgeva dell’inganno e allora erano discussioni (la notizia mi è stata riferita da commercianti di Buccheri).

Mutavano i sistemi di peso, ma non mutavano gli strumenti di pesatura. Non mutò l’antica statia, la stadera ad anelli e ganci, senza piatto di pesata, formata da uno stilo o asta graduata (vastuni) a sezione quadrata, ai cui angoli, chiamati rispettivamente cuozzu e tagghiu, rivolti in alto e in basso, erano incisi delle tacche graduate (ntacchi) su cui si spostava il romano. Lo stilo è saldato alla testata (tistera), su cui si innestano le trutine (scocchi), in numero di tre, di cui due alloggiano gli aghi (lingueddha), e girano sui due coltelli (i perna).

Le trutine (scocchi) di una stadera sono tre: due fungono sempre da fulcri di pesata, la terza (quella che, come visto, è vicino all’estremità) sostiene sempre la merce da pesare. Quest’ultima trutina si può usare, quando si capovolge la statia, per effettuare un altro tipo di pesata, costituendo sempre, sia in un verso che nell’altro, il gancio di pesata. Da ciascuna delle tre trutine pendono i tre ganci. Allo stilo si sospendeva il romano. Questo anticamente era di pietra lavica o di pietra dura di Comiso, poi di bronzo, quindi di ferro e oggi di ottone con l’anima in piombo.

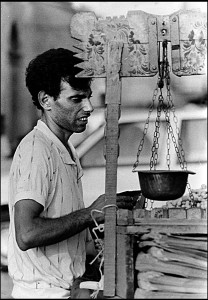

Una antica bottega di mastru vilanzaru

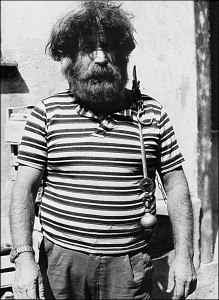

Uno degli ultimi artigiani in grado di costruire bilance e soprattutto stadere teneva bottega a Ragusa. Il sig. Francesco Baieli è oggi un vecchio pensionato. Quando l’ho incontrato nel 1993 era ancora al lavoro nella sua bottega nel centro di Ragusa alta. Allora aveva 60 anni. Appartiene a una famiglia di mastri di bilance: nella statistica commerciale del 1900 sono registrati come mastri di statìe i fratelli Francesco e Giovanni Baieli, il primo era il nonno del nostro [9].

Il suo mestiere ha molte affinità con quello del fabbro, col quale condivide attrezzi e alcune tecniche di lavorazione del ferro, quali soprattutto la forgiatura e la saldatura a caldo (câ caura). Nella sua bottega troviamo gli attrezzi di lavoro tipici del fabbro: martelli, tenaglie e pinze, l’incudine (a ncunia), il banco con la morsa, il trapano a mano, ma soprattutto la forgia a mantici alimentata a carbon fossile. Alcuni attrezzi sono particolari: a sùfficia, asta in ferro per sagomare le trutine, i filieri per la filettatura delle viti, u cuornu, corno di bue che si passava sul ferro appena temprato: tutti attrezzi che si costruiva lo stesso artigiano, oggi ben riposti nella bottega del Baieli, il quale vanta le sue quattro generazioni di mastri vilanzari tutti attivi nell’attuale bottega.

Il Baieli è uno dei pochi artigiani in grado di riparare qualsiasi tipo di bilancia meccanica, fino alle grosse bascule usate dalle industrie metalmeccaniche. Nella sua bottega troviamo una bella “collezione” di antiche statìe, tra cui una spicca per le grandi dimensioni, chiamata statìa a rruotulu, che presenta uno stilo lungo tre metri. Baieli racconta che fu usata una sola volta per pesare la campana della chiesa di S. Giovanni a Ragusa. Con essa si appurò che i mastri costruttori di Palermo avevano tentato la frode, consegnando una campana di 35 quintali anziché 40, come pattuito, confidando nell’impossibilità che il committente avesse una stadera in grado di pesare la campana. Ma il parroco del tempo commissionò al nonno del Baieli, don Carmelo, una stadera di tale portata che riuscì a pesare la campana e a scoprire l’inganno dei palermitani.

Accanto a questa è un’altra stadera antica usata per pesare il latte che entrava nel commercio al minuto e per scoprire l’eventuale presenza di acqua. Sotto il banco di lavoro sono riposti grandi pesi in pietra bianca: si tratta di antichi pesi in disuso del periodo preunitario, espressi in rotoli.

Con grande ricchezza di dettagli il Baieli mi riferisce il procedimento per costruire una stadera, che qui sintetizzo alla meglio: a caldo si batte una barra in ferro a sezione quadrata che costituirà lo stilo; a questa parte si salda, sempre a caldo (câ caura), la testata (tistera) piatta e dalla forma quadrangolare arrotondata in testa, alla quale si saldano tre appendici, dette aghi (lingueddhi). Sulla testata si praticano tre fori, di cui due in corrispondenza con gli aghi, mentre il terzo si esegue vicino all’estremità; in questi fori vengono incastrati tre perni a sezione romboidale e in acciaio (i cuteddha o perna) che fuoriescono dalle due facce della testata di alcuni millimetri: questi costituiscono i diversi fulcri della stadera, in essi giocheranno le trutine (scocchi). Queste ultime si preparano a parte: esse si avvicinano nella forma ad un ferro di cavallo, e presentano alle estremità due fori in cui sono alloggiati i perni del fulcro. I fori delle trutine sono rafforzati all’interno da boccole in acciaio innestate e pressate per mezzo di speciali frese: queste boccole prendono il nome di vaialori (nel catanese e nel siracusano questi anelli di rinforzo sono chiamati cuscinetti e vengono innestati solo nel punto di frizione fra coltello e trutina). Ognuno può immaginare la delicatezza di queste operazioni di estrema precisione, eseguite con l’esclusivo ausilio di attrezzi costruiti dallo stesso mastro bilanciaio. Sistemate le trutine, in modo che possano ruotare liberamente attorno ai coltelli, vi si applicano i ganci (ciacchi) sostenuti da anelli più piccoli (turnieddhi) che servono per far ruotare i ganci maggiori.

Si passa all’operazione di taratura, consistente nel praticare sui due spigoli dello stilo, fra loro contrapposti, le tacche (ntacchi) della pesata, cioè segnando le varie misure su un angolo (mezzo chilo a chilo), mentre sul taglio opposto si segnavano le tacche per le grandi pesate: spostando il fulcro aumenta infatti il braccio della leva.

Il romano viene preparato a parte: costituito dalla parte esterna in ottone (a scorza, un tempo di rame o di bronzo), contiene un’anima di piombo a seconda della portata che si vuole dare alla stadera: più pesante è, maggiore è la possibilità di pesata della bilancia. Il romano viene sigillato con una vite su cui si imprime con un punzone un sigillo, che non si può manomettere se non in presenza di un pubblico ufficiale. Il peso del romano è poi riportato sul gancio e sulla testata della stadera ad evitare che lo si scambi con altro. La graduazione dello stilo si effettua per mezzo di pesi campione, in modo che la portata massima della pesata piccola (a nica) sia la prima pesata della stadera capovolta: così se la prima termina a 40 kg., la seconda deve iniziare a pesare a partire da questo numero. Questa è operazione che ben pochi riuscivano a fare (a detta dell’orgoglioso maestro Baieli).

Lo stilo viene chiuso semplicemente con un dischetto, che impedisce al romano di scivolare via; nella stadera catanese si applica invece un pomello in ottone. Il Baieli mi fa notare che le stadere erano di tre tipi: la palermitana, la catanese (le due si rassomigliavano) e la ragusana, molto ben lavorata, con le trutine sagomate, elegante e curata.

Come si usava la statìa

Per pesare con la statìa a ganci occorrevano due persone, per sostenere sulle spalle il grosso bastone, cui la stessa si agganciava. Come detto le pesate erano due a seconda delle scale di misura adottate: usando la stadera in un verso si potevano sfruttare le suddivisioni del chilo, capovolgendola si potevano pesare grossi carichi, a danno però della estrema precisione. Attaccato il carico al gancio di pesata, si afferrava quello di sospensione e si spostava il romano lungo le tacche finché l’ago della testata (a lingueddha) scompariva sotto la trutina (scocca). Allora il pesatore dava un colpo al romano, che scivolava verso la testata e la pesata era conclusa.

Ma le frodi erano all’ordine del giorno: c’era chi alterava il romano, chi applicava delle calamite, chi riusciva col dito mignolo a bloccare la stadera, chi col movimento del braccio faceva peso frodando quel mezzo chilo in più o in meno. L’usura delle parti poi poteva fare il resto: a evitare ciò lo Stato italiano con Regio Decreto del 1893 impose la verifica biennale dei pesi e delle bilance.

Nonostante l’ingresso massiccio della bilancia elettronica, quella meccanica tarda a scomparire e forse mai scomparirà, credo. Ma il Baieli è rassegnato e il suo mestiere pensa che con lui sparirà. Sparirà anche la bottega-museo, vero cimelio storico, preziosa testimonianza dell’evolversi di un sapere tecnico e di una cultura preindustriale, travolta da quel triste quanto rapido processo, chiamato modernizzazione, che ha i contorni della obliterazione sistematica del passato e dei suoi valori. A fronte di questa inesorabile sparizione di memoria non si assiste ad una conseguente opera di salvaguardia e di recupero di quanto via via sparisce o rischia la penosa condizione di diventare oggetto opaco e incomprensibile. I tutori dei beni etnoantropologici farebbero meglio ad occuparsi di queste tematiche legate alla conservazione (ricerca, studio e conseguente catalogazione) e alla valorizzazione (musealizzazione), anziché scodinzolare attorno alle schizofrenie dei vari assessori di turno, alla ricerca di notorietà.

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020

Note

[1] G. Raniolo, Introduzione alle consuetudini ed agli istituti della Contea di Modica, Modica, Associazione culturale Dialogo, 1987, 2, «Introduzione agli Istituti»: 63.

[2] Un bellissimo esemplare di stadera romana (47 d. C.) è conservata al Museo Archeologico di Napoli: le somiglianze con le stadere moderne sono sorprendenti. Il piatto si agganciava dagli uncini di volta in volta.

[3] A Siracusa con speciali bandi si stabiliva quali caratteristiche dovessero avere i pesi e le misure usate dai “rigattieri”: nel 1519 il Senato stabiliva: «li pisi della carni di li pixi [...] digiano essiri di ferru tutti di uno peczu, idest lu rotulu tuttu unu peczu, lu menzu rotulu tuttu un unicu peczu, cussì dui rotula et csussì tri rotula [et cet.]; item li blanczi [bilance] cum li quali si pisirannu li cosi digianu essiri perchati a la linguella et non alii fustu et faczano la calata ad ogni unu [...]», Archivio di Stato di Siracusa (ASS), Senato di Siracusa, Consigli, vol. 1.

[4] Il “grano” era anche una moneta del Regno di Sicilia, poi delle Due Sicilie.

[5] ASS), not. Avolio Antonino, vol. 13768.

[6] Il documento, uno dei tanti che si possono ritrovare tra le carte d’archivio, è contenuto in ASS not. Lastorina Carmelo, vol. 1158. Anche se poco diffuso, esisteva il mastro «di fari tummina seu tumminaro», come vediamo in una protesta (anno 1823) che il tumminaro della Provincia di Siracusa mastro Giovanni Lena fa contro un tumminaro di Castrogiovanni di professione fabbro, che gli fa concorrenza illegale in città, ASS, Intendenza della Valle di Siracusa, vol. 1865.

[7] Un po’ come si faceva appena introdotto l’Euro, ché si continuava a pensare in termini di lire, milioni e miliardi.

[8] Da: “Istruzioni ai parrochi pelli pesi e misure, a 27 aprile 1810”, in Archivio Vicariale di Buccheri, carte sparse. I “raitteri” cioè usavano il buco del collo del cafiso a propria convenienza: alla vendita l’olio doveva appena sfiorare il buco, all’acquisto esso doveva affiorare da esso e sbordare “fari lacrima”.

[9] Archivio di Stato di Siracusa, Prefettura, vol. 1158.

______________________________________________________________

Luigi Lombardo, già direttore della Biblioteca comunale di Buccheri (SR), ha insegnato nella Facoltà di Scienze della Formazione presso l’Università di Catania. Nel 1971 ha collaborato alla nascita della Casa Museo, dove, dopo la morte di A. Uccello, ha organizzato diverse mostre etnografiche. Alterna la ricerca storico-archivistica a quella etno-antropologica con particolare riferimento alle tradizioni popolari dell’area iblea. È autore di diverse pubblicazioni. Le sue ultime ricerche sono orientate verso lo studio delle culture alimentari mediterranee. Per i tipi Le Fate ha di recente pubblicato L’impresa della neve in Sicilia. Tra lusso e consumo di massa.

_______________________________________________________________