Se posso essere ospitata dalla rivista fra cultori di forti e specifiche competenze, avvalendomi solo di una media cultura, con cui esercito un certo, continuo interesse verso lo scenario mediterraneo, è perché ne ho desunto dei testi scritti, a cui ora posso attingere, lungo una linea culturale che oscilla fra poesia e storia. In primo luogo ripenso al poemetto Mare d’amare donne (Franca Bellucci, Mare d’amare donne. Rapsodia, San Cesario di Lecce, Manni, 2016), appena edito quando, il 4 settembre 2016, fu in tema nella bella serata di poesia che sperimentai a Marineo: finalmente respirando quello spazio mediterraneo che è ricorrente fra studi e composizioni. È per questi interessi che qui intendo citarlo, non quindi come opera poetica, ma per ripercorrerne l’ambientazione: il Mare Mediterraneo, le sue plaghe menzionate in storie e miti, vicende che, tra riesami, sollecitano pur sempre interpretazioni ancor più che soluzioni.

Dall’insieme di studi coltivati nel tempo traevo tre episodi scaglionati dall’Antico al Medioevo, al Contemporaneo: servendomi comunque di monologhi di donne per presentare ricadute sulla loro vita da punti cruciali di civiltà riconosciuti dagli storici. Attingevo così a vari approfondimenti compiuti: in particolare nei primi studi universitari avevo messo a fuoco le fondazioni micenee nel Mediterraneo, irraggiate dall’isola di Creta, pagina storica che poteva dirsi nuova, dopo la decifrazione nel 1953 dei documenti del XIV-XIII secolo prima dell’Era volgare. Era così possibile un aggiornamento importante nella storia mediterranea e più ampiamente occidentale: la pagina che era stata tracciata fra Otto-Novecento dall’archeologia mediterranea, precisamente egeo-cretese, sontuosa e ricca di conturbanti presenze femminili, antitetiche alla tradizione classica, poteva uscire dalle suggestioni, diventare storia confrontata con documenti d’epoca scritti nel sistema definito della “Lineare B”. Quei documenti, per lo più riguardanti persone e luoghi addetti a lavori e funzioni, confermavano una certa autorevolezza pubblica delle donne. A seguire, nei miei anni attivi quegli appunti erano stati dimenticati, recuperati, rivalutati lungo una vita orientata sull’insegnamento, piuttosto che sulla ricerca.

Più tardi dedicandomi ad altre angolature non è mancata l’occasione di studi per rintracciare rare pagine del passato scritte da donne, sopravvissute in archivi in cui prevaleva l’incuria: suggestive nella loro costruttiva, pratica cultura quelle di Eloisa, legittima consorte del filosofo Abelardo, madre di un figlio, Astrolabio, cui non aveva potuto accudire. Benché le fonti materiali, tramite gli oggetti, diano attestazioni ampie anche sulla vita delle donne, ricostruirne le parole nel passato accade solo per combinazioni, comunque per frammenti, come nel caso detto, in cui sono inglobate con gli scritti del filosofo. Occultamenti che perdurano spesso nell’oggi: una cura reticente, minimizzante, è spesso riserbata alle testimonianze offerte da donne.

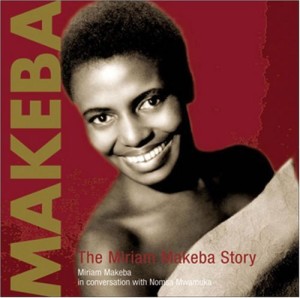

L’impulso a dare forma al poemetto, disponendo i materiali accumulati in uno svolgimento continuo, venne però in una circostanza determinata, attuale: a Castel Volturno un episodio di guerra fra bande camorristiche locali era ricaduto su immigrati malcapitati e innocenti, impiegati clandestinamente nel lavoro agricolo. La strage dei sei lavoratori venuti in Campania da vari Paesi dell’Africa Occidentale fu liquidata in fretta nei notiziari. Stesso trattamento per il gesto nobile di solidarietà espresso allora dalla cantante Miriam Makeba, “Mama Africa”. Fu sua iniziativa partecipare alla testimonianza –denuncia organizzata da alcuni centri culturali a Castel Volturno, il 9 novembre 2008. Per altro fu questa l’ultima delle splendide fatiche – adempiuta la quale, la notte successiva la colse la morte.

Approfondii, anche leggendone la biografia (Miriam Makeba, Nomsa Mwamuka, La storia di Miriam Makeba, Gorée, Monticiano, 2009), la coerenza della cantante: suoi temi, l’unificazione delle condizioni giuridiche nei gruppi del suo Sudafrica, dove allora i neri erano discriminati, la decolonizzazione dell’Africa, in genere la libertà. Appresi della molteplicità delle culture con cui aveva dialogato, anche con incarico dell’ONU, dal Sudafrica all’Europa, agli USA. E la pensai in particolare nella deprivazione della figlia Bongi, nel 1985 premorta a lei a 34 anni, in Guinea.

Mi si chiariva nella mente, tornando ad applicarmi al poemetto, una rete di relazioni fra le protagoniste monologanti: come dice la letterata Laura Visconti nella Nota di lettura che chiude il poemetto, «le donne, con le loro vane attese, sono state ridotte al silenzio», «costrette ad adattarsi», in società che esse non possono contribuire a strutturare, e richieste per madri, per le quali però «il rapporto col figlio è stato regolato da norme stabilite da uomini … madri deprivate della loro prole» (Bellucci, cit., 2016: 60-62).

In qualche modo i molteplici culti intorno alla madre, noti nelle regioni mediterranee, occupano uno spazio meramente trascendente che prescinde dalla vita pratica. Mi persuasi pertanto che con la cronaca campana intorno a Miriam Makeba, semplicemente, era continuata la sordità secolare contro la voce partecipante di donne, le cui ragioni continuano a disturbare qualche potere, o prepotere: continuata, appunto, l’esclusione abituale, tanto più insensata nell’attualità. Questo dunque deducevo, chiudendo il poemetto: «Mediterraneo/ liquido campo noto di poteri / pronti ad ogni mattanza, /materia resa nobile / nei racconti squadrati su eroi / dai flemmatici storici. / Negata l’inclusione / alle donne, se non nell’eccezione. / Come impasto di pane, / le donne mille forme / consentono di assumere / grate alle mani che di sé intridono. / Profumi intensi che la fame cerca, / croste residue da gettare, a sera». Ho chiuso la composizione con una perorazione accorata: che anche le donne siano voci da ascoltare: «Voci da formulare e da ascoltare, / onesti incontri, preludio all’andare» (ivi: 59).

Con le donne monologanti del poemetto non mi sono concessa, componendo, mere effusioni di stati d’animo: la traccia storica documentaria è rispettata, pur con l’innovazione di udire voci che infrangono l’abituale silenzio. Ma un luogo di finzione c’è: ed è la cornice che racchiude i monologhi sopra indicati, costituita da Prologo e Epilogo. “Dovevo” accettarmi in consapevolezza: rischiavo altrimenti io stessa di ripetere la consegna del silenzio, di arrestarmi turbata davanti al “muro del suono” che intimidisce chi è donna e la rende afona, anche intimamente, nel compito di testimoniare.

Nel poemetto la mia voce è dunque proposta, in forma di polemica, nell’episodio surreale che fa da cornice: scelgo di attraversare da sola il mare, cioè, in metafora, disegno la rotta del comporre, contrastando e sfuggendo al suadente “capitano Lambro” che impugnerebbe il remo per compiere al mio posto la fatica. Da lui riesco ad emanciparmi: «Non tornerai stasera, / capitan Lambro già esperto d’approdi, / di malaffare, di gesti sicuri, / di protezioni effimere alle donne». Essere io stessa al remo è premessa di indipendenza, una volta che ho riconosciuto: «Amare protezioni e amare donne» (ibidem).

Chi è costui? Il “capitano Lambro” è solo parzialmente un’invenzione del momento, poiché è già personaggio di letteratura: nel 1819 è corsaro inaffidabile e poliedrico in Don Juan di Byron, poema satirico, e nel 1826 Lambros è il titolo del poema, questo invece tragico, di Dionisios Solomòs, terminato poi con altro titolo. Entrambi i poeti, il primo inglese, il secondo greco, desiderosi di ricostruire lingua e cultura della Grecia, allora in lotta per l’indipendenza, dovevano aver presente un personaggio celebre: Lambros Katsonis, corsaro greco assunto da Caterina II nella flotta russa, fra Sette e Ottocento in servizio a Livorno come nei porti siciliani. Questo nome, o forse soprannome, che sembra ben addirsi a navigatori spregiudicati quanto abili, è anche un idronimo: ricorre più volte anche per corsi d’acqua nello spazio italico, penisola e isole: appropriato, dunque, nella cornice mediterranea.

Il capitano di nave: simbolo, per secoli esclusivamente maschile, che ha presieduto a costruire le immagini del potere come quelle di molte matrici letterarie: Ulisse, certo, come Mosè signore di acque, come i “franchi” che dopo l’XI secolo dell’era volgare si propongono da protagonisti nella navigazione del Mediterraneo, offrendo spunti per i poemi crociati e cavallereschi, di cui nel XVI secolo il Don Chisciotte di Cervantes è amara parodia. Una feconda serie, a tutti nota, in quanto ripetuta e ampliata in tante situazioni e media moderni e contemporanei. Segno di incontestabile autorità e onore, il tipo letterario del capitano di nave si è caricato di fascino sia nell’universo mentale maschile, dove spinge all’audacia, sia in quello femminile, dove, con esplicita ammissione in epoca romantica, diventa seduttivo: «Bello di fama e di sventura», come dice Foscolo di Ulisse, in quella densa composizione a vortice che è A Zacinto.

È plausibile infine che all’epoca una tale rivalutazione della conduzione maschile abbia offerto l’immagine di un ideale promettente: nell’ottica del Romanticismo infatti si valorizzavano ideali di eroismo e di sacrificio ideali e reali, individuali e collettivi. Certo fu valorizzato il fatto che le donne accettassero la conduzione maritale della loro vita adulta: una “patria potestà” che transitava dal padre al marito. In tale ottica risultò il riordino in senso nazionale delle istituzioni.

Se oggi studiamo il tema della “idea di nazione” vediamo che ne è parte l’esame delle discriminazioni di genere, introdotte nella nuova era in istituzioni caratterizzanti. Per altro ci accorgiamo che concentrandoci sulla nostra recente storia nazionale, mentre la percepiamo legata al gruppo dei Paesi a cultura europea, riduciamo invece l’attenzione sullo scenario geografico, che quasi per induzione involontaria raffiguriamo in scacchiere parziali, guardate con diversa accuratezza. Credo che indichi questo diverso impegno, questo approccio recente, forse inavvertitamente frammentato, l’affermazione che riprendo da Simona Mafai, che il pensiero femminile dedito a tenere viva la memoria delle donne «si è manifestato in misura ed intensità diversa in varie parti del mondo, dalla fine dell’800 ad oggi». Anche delle comunità intorno al Mediterraneo, le informazioni si constatano episodiche, canoniche, poco approfondite.

Dopo l’Unità l’autonomia individuale fu ordinata secondo una cultura maschilista e paternalista, benché questo contraddicesse la radice filosofica del liberalismo: ricordiamo che dal 1865, varato il codice civile Pisanelli, fu sancito che non si consentissero alle donne atti validi, disponendole come subordinate, se adulte coniugate, all’autorizzazione del marito. Ma il paternalismo vigeva come mentalità invasiva: nelle stesse associazioni per le riforme sociali e del lavoro le donne, pur partecipi, sono state considerate “a fianco” rispetto agli uomini, più facilmente ascoltate per ottenere tutele dallo stato, che diritti civili.

Oggi diamo rilievo a delibere prese da organismi internazionali – si veda la Conferenza sulla donna di Pechino 1995, di New York 2005, con analisi largamente partecipate – una linea di cultura e d’azione necessaria e convincente per superare l’esclusione che, guardando l’insieme dei Paesi nel mondo, colpisce la parte femminile limitandone i diritti e la partecipazione alla vita pubblica. Con entusiasmo, perciò, mi confronto con studi e opere letterarie in cui riconosco le problematiche che, avvertite e illustrate sopra, esprimono punti di vista complementari e propongono soluzioni creative, attraverso tecniche letterarie che vanno affermandosi. Limitandomi al contesto italiano, spesso si tratta di storie di vita che ricreano ambientazione intorno a donne che nel recente passato hanno partecipato con determinazione e lungimiranza a proporre pratiche e istituti di civiltà: ma di cui, per quell’esercizio di insensibilità, intorno alle donne, di cui si è detto, non restano che tracce.

Su questo sfondo, avvisata della ricostruzione che la storica Franca Sinagra Brisca nel 2019 aveva operato intorno a Teresa Fazio (1886-1945) (cfr. Franca Sinagra Brisca, Donna Teresa Fazio Lo Sardo, Gioiosa Marea, Pungitopo editrice, 2019), me ne interessai quasi fosse un esperimento in cui riconoscevo specifica consonanza. Teresa Fazio fu la coniuge di Francesco Lo Sardo (1871-1931), primo deputato comunista siciliano nel 1924. Del deputato, perseguitato dal fascismo, tenuto in carcere dal 1926 fino alla morte nel 1931, è sufficientemente coltivata la memoria, ma della coniuge, che pure ne condivise il carico e probabilmente le idee anche nella lunga persecuzione che Lo Sardo subì, le tracce sono rarefatte, e forse in parte fraintese, anche nelle memorie ora lontane e stinte della cerchia familiare. Ma forse in primo luogo mi lasciai intrigare dalla firma di Simona Mafai nella pagina di presentazione – ne ho riportato sopra una frase –, e dal nome di Georges Duby, storico che anche nel mio percorso è di riferimento, che subito campeggiava in quella pagina, per esortare a rivedere la storia secondo tutti gli attori, uomini e donne: più impegno, anche riaprendo «biografie, epistolari e atti notarili» occorre per quanto concerne le donne, «ombre … di cui si avverte solo il mormorio dietro le rumorose parole degli uomini» (ivi.: 7). In effetti la fatica lunga, dominata con la chiarezza concettuale, messa in opera da Franca Sinagra Brisca per recuperare dall’oblio Teresa Fazio ben si avverte nel romanzo-documentario. Nell’arco contenuto delle pagine, che sono 173, compresa l’Appendice con bibliografia e ringraziamenti, i materiali sono presentati per sezioni: una opera composita, dunque. La ricostruzione sceglie lo stile romanzato nella prima parte, dove gli scenari e le azioni proposte si riconoscono per la scelta dei caratteri corsivi: essi però sono intervallati dalle pagine scritte in tondo, dove siamo ammessi al laboratorio del “professor Rossetti”, alias dell’autrice.

Su questo sfondo, avvisata della ricostruzione che la storica Franca Sinagra Brisca nel 2019 aveva operato intorno a Teresa Fazio (1886-1945) (cfr. Franca Sinagra Brisca, Donna Teresa Fazio Lo Sardo, Gioiosa Marea, Pungitopo editrice, 2019), me ne interessai quasi fosse un esperimento in cui riconoscevo specifica consonanza. Teresa Fazio fu la coniuge di Francesco Lo Sardo (1871-1931), primo deputato comunista siciliano nel 1924. Del deputato, perseguitato dal fascismo, tenuto in carcere dal 1926 fino alla morte nel 1931, è sufficientemente coltivata la memoria, ma della coniuge, che pure ne condivise il carico e probabilmente le idee anche nella lunga persecuzione che Lo Sardo subì, le tracce sono rarefatte, e forse in parte fraintese, anche nelle memorie ora lontane e stinte della cerchia familiare. Ma forse in primo luogo mi lasciai intrigare dalla firma di Simona Mafai nella pagina di presentazione – ne ho riportato sopra una frase –, e dal nome di Georges Duby, storico che anche nel mio percorso è di riferimento, che subito campeggiava in quella pagina, per esortare a rivedere la storia secondo tutti gli attori, uomini e donne: più impegno, anche riaprendo «biografie, epistolari e atti notarili» occorre per quanto concerne le donne, «ombre … di cui si avverte solo il mormorio dietro le rumorose parole degli uomini» (ivi.: 7). In effetti la fatica lunga, dominata con la chiarezza concettuale, messa in opera da Franca Sinagra Brisca per recuperare dall’oblio Teresa Fazio ben si avverte nel romanzo-documentario. Nell’arco contenuto delle pagine, che sono 173, compresa l’Appendice con bibliografia e ringraziamenti, i materiali sono presentati per sezioni: una opera composita, dunque. La ricostruzione sceglie lo stile romanzato nella prima parte, dove gli scenari e le azioni proposte si riconoscono per la scelta dei caratteri corsivi: essi però sono intervallati dalle pagine scritte in tondo, dove siamo ammessi al laboratorio del “professor Rossetti”, alias dell’autrice.

La presenza di questo personaggio, la sua riflessione mentre si inoltra la notte nel suo studio sempre più freddo, costituisce un romanzo nel romanzo, allegoria del reale percorso di ricerca certosina dell’Autrice. Di questa ricerca sul campo non sempre esaltante, ma sempre affrontata con fermezza ed acribìa, vediamo i materiali, i dati nella seconda parte del libro, in cui la Sinagra Brisca dà conto con un report circostanziato di come, attraverso diversi ambiti disciplinari, rigorosamente riconoscibili, ha reperito ogni segno testimoniale.

Questa opera va annoverata tra le storie di vita, che, secondo l’autrice, con la microstoria fanno parte della storiografia contemporanea, «entrate di diritto nel concorrere a delineare i fatti e le epoche» (ivi: 13). Questa contiguità con la storia segna lo stile: esso fa trasparire i passaggi realizzati nella ricerca, sempre verificando che l’invenzione eviti le insidie dell’approssimazione. Nel modo più circostanziato, dunque, l’autrice ha fornito binari e appigli precisi all’invenzione fantastica. È un’ottica esemplare, quella della Sinagra Brisca, attenta a evitare ogni sirena di invenzione gratuita, ogni “orientalismo”. L’autrice dedica attenzione, accanto ai documenti pubblici e orali, alla raccolta delle lettere del deputato Lo Sardo, curata da Sebastiano Saglimbeni – risultando però dispersi gli scritti della moglie –, all’ambiente della Sicilia Orientale, dove era vissuta da bambina la Fazio, nata in una famiglia di piccola proprietà agricola. Il territorio viene osservato dal punto di vista delle tradizioni popolari, dei culti religiosi specifici e antichi, dei nuovi introdotti come significativi, ma anche dei dati sullo stato dell’istruzione, di come le donne passavano dalla casa natale a quella coniugale, lungo trattative condotte dai padri. Questo interessa in specifico Teresa Fazio, che da giovinetta era stata per poco sposa di un uomo abitante a Floresta, in breve però riaccolta nella casa dei genitori. Ci sono passaggi mancanti intorno all’incontro e all’unione con Francesco Lo Sardo: certo è che non può essere stata regolarizzata se non dopo il 1908, quando i documenti attestano l’annullamento legale del matrimonio.

Quella con Lo Sardo, secondo Franca Sinagra Brisca, risulta una unione di forte intesa sotto ogni aspetto, tanto da lasciar presumere che la donna avesse maturato scelte convergenti con lui anche nella critica e nella passione civili: una determinazione politica, che può essere stata introiettata anche da una giovane di modesta cultura, nella particolare situazione dell’epoca. Infatti in Sicilia Orientale tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento si registrò la significativa, partecipata lotta contro gli agrari da parte dei ceti lavoratori – forse non lasciando indifferenti anche i giovanissimi –: quella che l’Autrice definisce «l’epopea misconosciuta dei Fasci Siciliani fra il 1891 e il 1894» (ivi: 12). È convinta la Sinagra Brisca: per arrivare ad appassionarsi alla storia documentata c’è una pigrizia da vincere. Essa è indotta dai luoghi comuni, che non solo penalizzano le donne, ma incidono nella memoria formule che oscurano fatti significativi: ne è proprio un esempio il «pregiudizio antistorico con cui si guarda alla Sicilia sempre uguale a se stessa», classificandola secondo il punto di vista «dei suoi affamatori e non della popolazione intera più vasta, specie quella degli oppressi» (ibidem). Quell’azione si disperse in breve: il tremendo terremoto del 1908, e subito dopo la chiamata alle armi degli uomini nella Grande Guerra, crearono una frattura con le azioni precedenti. Ben diversa, nell’Italia tutta compresa la Sicilia, fu l’era che si delineò dopo quella guerra. Contro la dialettica politica dei partiti giocherà nuove carte Benito Mussolini, divenuto intrinseco degli industriali, mentre il dibattito interno nel partito socialista diveniva confuso, fino alla scissione dei comunisti nel 1921: in primo piano, annoto io stessa, gli uomini del Sud e delle grandi isole, come Amadeo Bordiga, Antonio Gramsci, Umberto Fiore, Francesco Lo Sardo, Concetto Marchesi, che fu amico di Lo Sardo e, in tempi recenti, autore del testo sulla sua tomba. Anche nel ménage dei Lo Sardo ci furono fratture: il trauma più doloroso fu la morte dell’unico figlio, anch’egli Francesco (o Ciccinuzzo), nato nel 1896, accaduta nel terremoto, un trauma condiviso dai genitori ma vissuto diversamente: da questo dramma la donna riportò una fobia particolare, un preciso rifiuto ad avvicinarsi al mare. Eppure dalla persecuzione al marito ricevette nuova forza: dal 1929 vince il blocco interiore, organizzandosi per raggiungerlo periodicamente nelle carceri della penisola, e mantenendo una vita partecipe di affetti anche dopo la sua morte, in quel periodo 1931-1945 che è sconvolto dagli eventi bellici, e che pongono la Sicilia in prima linea. Infine si fondano basi nuove per le donne: per loro il diritto al voto giunse con il «Decreto-Legge del 2 febbraio 1945, dovuto alla partecipazione in varie forme delle donne alla Resistenza e voluto dalle stesse resistenti e poi Madri Costituenti». Forse Donna Teresa non lo seppe: ma di fatto era la luce sperata e cercata, la conferma «dei bisogni emersi dalle sue scelte di vita» (ivi: 14).

Quella con Lo Sardo, secondo Franca Sinagra Brisca, risulta una unione di forte intesa sotto ogni aspetto, tanto da lasciar presumere che la donna avesse maturato scelte convergenti con lui anche nella critica e nella passione civili: una determinazione politica, che può essere stata introiettata anche da una giovane di modesta cultura, nella particolare situazione dell’epoca. Infatti in Sicilia Orientale tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento si registrò la significativa, partecipata lotta contro gli agrari da parte dei ceti lavoratori – forse non lasciando indifferenti anche i giovanissimi –: quella che l’Autrice definisce «l’epopea misconosciuta dei Fasci Siciliani fra il 1891 e il 1894» (ivi: 12). È convinta la Sinagra Brisca: per arrivare ad appassionarsi alla storia documentata c’è una pigrizia da vincere. Essa è indotta dai luoghi comuni, che non solo penalizzano le donne, ma incidono nella memoria formule che oscurano fatti significativi: ne è proprio un esempio il «pregiudizio antistorico con cui si guarda alla Sicilia sempre uguale a se stessa», classificandola secondo il punto di vista «dei suoi affamatori e non della popolazione intera più vasta, specie quella degli oppressi» (ibidem). Quell’azione si disperse in breve: il tremendo terremoto del 1908, e subito dopo la chiamata alle armi degli uomini nella Grande Guerra, crearono una frattura con le azioni precedenti. Ben diversa, nell’Italia tutta compresa la Sicilia, fu l’era che si delineò dopo quella guerra. Contro la dialettica politica dei partiti giocherà nuove carte Benito Mussolini, divenuto intrinseco degli industriali, mentre il dibattito interno nel partito socialista diveniva confuso, fino alla scissione dei comunisti nel 1921: in primo piano, annoto io stessa, gli uomini del Sud e delle grandi isole, come Amadeo Bordiga, Antonio Gramsci, Umberto Fiore, Francesco Lo Sardo, Concetto Marchesi, che fu amico di Lo Sardo e, in tempi recenti, autore del testo sulla sua tomba. Anche nel ménage dei Lo Sardo ci furono fratture: il trauma più doloroso fu la morte dell’unico figlio, anch’egli Francesco (o Ciccinuzzo), nato nel 1896, accaduta nel terremoto, un trauma condiviso dai genitori ma vissuto diversamente: da questo dramma la donna riportò una fobia particolare, un preciso rifiuto ad avvicinarsi al mare. Eppure dalla persecuzione al marito ricevette nuova forza: dal 1929 vince il blocco interiore, organizzandosi per raggiungerlo periodicamente nelle carceri della penisola, e mantenendo una vita partecipe di affetti anche dopo la sua morte, in quel periodo 1931-1945 che è sconvolto dagli eventi bellici, e che pongono la Sicilia in prima linea. Infine si fondano basi nuove per le donne: per loro il diritto al voto giunse con il «Decreto-Legge del 2 febbraio 1945, dovuto alla partecipazione in varie forme delle donne alla Resistenza e voluto dalle stesse resistenti e poi Madri Costituenti». Forse Donna Teresa non lo seppe: ma di fatto era la luce sperata e cercata, la conferma «dei bisogni emersi dalle sue scelte di vita» (ivi: 14).

Nel romanzo-storia di vita di Donna Teresa Lo Sardo non c’è dunque il lieto fine, se si intende come episodio a lei intrinseco. Ma c’è l’acquisizione civile di una parità riconosciuta nella Carta Fondante dello Stato rinnovato: una base giusta, da far fermentare ad opera di donne e di uomini perché alimenti gli aspetti diversi del vivere e dell’esercizio culturale, costruendo nel tempo, sapendo che «il pensiero del diritto paritario di genere è un tema moderno, una pratica recente, anzi ancora in itinere» (ivi: 12). Si può ritornare sugli episodi e, con metodo rigoroso, completarli: se si ha cura di non disfarsi dei documenti. La responsabilità del dire, e poi il controllo che quel dire sia conservato, nei supporti che la comunità organizzata pratica, sono insieme la chiave per includere le donne, per conoscerle nelle diverse tradizioni e nelle scelte, per distinguere e costruire associazioni e movimenti mirati, perché i dialoghi siano appropriati, costruttivi. L’evento attuale delle immigrazioni appare conferma di questa linea: raccogliere uomini e donne in spazi circoscritti non è promozione di storia, senza identità esposta, senza narrazione personale e circostanziata.

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020

______________________________________________________________

Franca Bellucci, laureata in Lettere e in Storia, è dottore di ricerca in Filologia. Fra le pubblicazioni di ambito storico, si segnalano Donne e ceti fra romanticismo toscano e italiano (Pisa, 2008), nonché i numerosi articoli editi su riviste specializzate. Ha anche pubblicato raccolte di poesia: Bildungsroman. Professione insegnante (2002); Sodalizi. Axion to astikon. Due opere (2007); Libertà conferma estrema (2011).

_______________________________________________________________