di Antonino Cusumano

A chi gli chiedeva a cosa associasse il concetto di memoria – parola che ha accompagnato come un leitmotiv tutta la sua produzione scientifica – Antonino Buttitta amava raccontare una lontana esperienza vissuta in un paesino svizzero del Canton Ticino. Era il 1969 ed era stato nominato come consulente dal governo elvetico, insieme al sociologo Francesco Alberoni e al musicologo Roberto Leydi. La popolazione di questa comunità di montagna si rifiutava di scendere a valle dove era stato costruito il nuovo e più confortevole centro urbano, con un investimento di migliaia di franchi. La gente però non voleva abbandonare il paese abitato da più generazioni, opponendo a questo progetto una silenziosa e inspiegabile resistenza. «Una sera – ricordo era il 20 luglio del 1969, data del primo atterraggio dell’uomo sulla luna – mi avvicinai ad una anziana donna che stava sulla porta di casa e le chiesi insistentemente che cosa la trattenesse a restare in un paese senza servizi. Mi rispose: “Qui sono seppelliti i nostri morti. Qui è la nostra memoria, e la memoria aiuta a vivere”. Quelle parole sono state per me una lezione esemplare».

Così raccontava Buttitta che nelle parole dell’anziana donna identificava il senso più profondo della memoria e ad essa associava quella che oggi usa chiamare “coscienza del luogo”. «I luoghi – ha scritto l’antropologo (1999: 10-11) – come gli oggetti parlano. Ricordano e fanno ricordare. Le parole e i ricordi che in essi si concretano sono però forme e sostanze di espressione e contenuto, la cui realtà si costituisce come tale dentro di noi, opacizzando la materia referenziale esterna da cui i secondi erano sollecitati. L’evidenza di tutto ciò è dichiarata dal fatto che la reificazione memoriale dei luoghi e degli oggetti continua a persistere anche quando essi non esistono più. Questo fatto sostanzialmente significa due cose: un paese è la sua rappresentazione; esso resta presente e vivo, anche se abbandonato o distrutto, fino a quando continua a ripetersi e presentificarsi nel ricordo di coloro che lo hanno vissuto».

Parafrasi della memoria, il paese è forma materiale e simbolica del tempo declinato nel numero delle generazioni. Nello spazio vissuto, abitato o soltanto ricordato, nella geometria delle sue strade e delle sue case, nell’ordito che connette i destini dei vivi a quello dei morti, si ricostituiscono i fili invisibili dell’identità individuale e collettiva, le relazioni con il mondo, la mappa delle percezioni del qui e dell’altrove. In fondo, come ha scritto Vito Teti (1983: 34), si riesce a stare nel mondo perché si ha dietro un paese e si riesce a stare in paese perché ci si sente parte di un mondo più vasto. Irrinunciabili argini e cardini esistenziali, i luoghi sembrano essere la parte estroflessa del nostro corpo, protesi o prolungamento esterno; noi stessi – potremmo dire – siamo un luogo, siamo fatti della stessa sostanza di cui sono formati i luoghi, materia ed evidenza fisica dello spazio abitato o rappresentato, parte consustanziale dei paesaggi che sono estensione dei nostri sensi, proiezione empirica delle nostre astrazioni mentali.

Il radicamento, la domesticità, il riconoscimento passano attraverso i luoghi che sono centri dei legami territoriali e genealogici, paradigmi dell’ordine simbolico e dell’orientamento spaziale, nodi di sangue, di affetti e di memorie. Ecco perché chi ha perso il paese – distrutto per calamità o abbandonato per migrazioni – continua a guardarlo come al luogo ricapitolativo dello spazio e del tempo, unica dimora possibile dello stare nel mondo. Come nelle vicende agrarie iscritte nelle culture popolari la dimensione della morte è immanente ai cicli della rigenerazione della pianta – la spiga torna a germinare solo se il seme è sepolto sotto terra – così nel rapporto con il paese la coscienza del luogo si fonda sul legame con i defunti, con gli antenati, con le potenze ctonie. «Vennu li morti pi caminari li vivi» è uno dei modi di dire raccolti da Pitrè e compiutamente esemplifica il senso di questa circolarità che nella topografia del paese descrive e seconda la spirale del tempo.

La memoria dei morti, come insegnava l’anziana donna del Canton Ticino a Buttitta, aiuta a vivere, è presente e cogente nella vita di ognuno di noi e il culto sulle loro tombe ribadisce le ascendenze e le appartenenze, segna il luogo indissolubile delle nostre origini. Gli antenati presidiano il territorio, proteggono famiglie e comunità, addomesticano e ritualizzano lo spazio. «Non sei tenuto a venerare la tua famiglia, non sei tenuto a venerare il tuo paese, non sei tenuto a venerare il posto dove vivi, ma devi sapere che li hai, devi sapere che sei parte di loro». Ce lo ricorda Philiph Roth nelle pagine del suo capolavoro, Pastorale americana. In questo contesto antropologico, i paesi paradossalmente sono realtà mitiche prima ancora che fisiche, spazi della rappresentazione simbolica più che della vita materiale, territori della memoria entro i quali presentifichiamo il passato e oggettiviamo il senso ultimo dell’essere nel divenire.

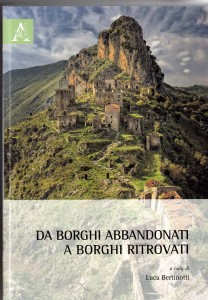

Quanto e come un paese distrutto o abbandonato continui a vivere e ad essere vissuto nei ricordi di chi l’ha abitato, nella volontà di chi vuole riabitarlo e nel progetto di chi vuole rivitalizzarlo è quello che in fondo è raccontato e approfondito nelle 669 pagine del volume a cura di Luca Bertinotti, Da borghi abbandonati a borghi ritrovati, edito da Aracne nell’agosto 2020. Un’ampia rassegna di contributi presentati due anni fa in un convegno a Pistoia (26-27 ottobre 2018), organizzato dall’Associazione 9cento. Una preziosa raccolta di studi, documenti, interventi e ricerche che si offrono al dibattito su questioni che l’attualità della crisi pandemica ha reso ancora più urgenti. È appena il caso di precisare che Dialoghi Mediterranei ha ospitato diversi scritti su questi temi dello stesso Bertinotti e di altri studiosi nel “Centro in periferia” curato da Pietro Clemente, testi che ricorrono, in tutta evidenza, quale riferimento bibliografico per molti autori del libro.

Nella Prefazione Massimo Bray richiama il concetto di genius loci, quale legame sacro istituito da ogni singola comunità latina con il luogo «che identificava come casa e con la cultura che in esso esprimeva». L’affezione per i beni comuni, il sentimento del luogo, la sensibilità civica sono gli antidoti più efficaci per contrastare l’abbandono e l’oblio, per riappropriarsi non solo della memoria storica ma anche del processo di rifondazione e di ripopolamento delle aree interne del nostro Paese. Questa la chiave di lettura più persuasiva di un’opera cui hanno concorso geologi e urbanisti, antropologi e storici, geografi ed economisti, agronomi e storici dell’arte, scrittori e fotografi, interessando trasversalmente molti ambiti di studio e di ricerca, afferenti a discipline e materie tra loro distanti. Sul fenomeno dei borghi abbandonati – o delle ghost town italiane – in questi ultimi anni le crescenti attenzioni mediatiche sono state alimentate e sostenute anche dalle suggestioni romantiche perennemente evocate dall’aura delle rovine, non meno che dalle seduzioni turistiche per percorsi alternativi ed escursioni di avventura. Una tendenza che ha dato vita alla cosiddetta Urban explorer, un’attività organizzata per sentieri e mulattiere di località isolate, impervie, spesso difficilmente accessibili. Un movimento diffuso, in alcuni casi promosso da nobili ragioni di conoscenza e salvaguardia di architetture, culture materiali, memorie. Un orientamento che si incrocia con quello di chi – in controtendenza – è impegnato ad arginare lo spopolamento, a tentare ritorni e attivare resistenze, a recuperare le case, le contrade, le aree interne, a riabitarle.

Non esiste un’anagrafe puntuale dei paesi spopolati né è mai stato avviato un censimento su scala nazionale. Il libro offre un utile se pure parziale inventario, un significativo atlante di questa geografia poco conosciuta, di una “Italia capovolta”, svuotata ed emarginata, di uno Stato che, «con la complicità della gente, afflitta da un misto di impotenza e abulìa, ha di fatto ‘suicidato’ ferrovie minori, paesi piccoli, storie minime», per usare le parole di Antonio Mocciola. Non meno di un migliaio sarebbero i centri totalmente disabitati e circa seimila i comuni con meno di cinquemila abitanti che soffrono di un’inarrestabile emorragia demografica. Del fenomeno gli autori individuano le molteplici cause e i rovinosi effetti, di natura idro-geologica e di carattere patrimoniale e culturale. La montagna soprattutto ma anche la campagna della mezzadria e dei latifondi, i fondovalli interni, le regioni minerarie dismesse, i casali e gli insediamenti lontani dalle più importanti vie di comunicazione, sono le aree da cui le economie di sussistenza, le crisi dei cicli di lavorazione, i tagli dei servizi, i tassi di denatalità hanno via via provocato impoverimento, migrazioni e desertificazioni. Tutto comincia con la Grande Trasformazione degli anni sessanta, che nel segno dell’utopia industriale ha generato squilibri territoriali e conseguenti scompensi demografici, sulla scorta di modelli di sviluppo e di cultura destinati a disgregare e cancellare il mondo e il modo di vivere della società contadina tradizionale.

«È proprio il disegno del lavoro dei contadini, dei pastori e dei mulattieri – scrive nel suo contributo a questo volume, Antonella Tarpino – a raccontare il significato di quel paesaggio, disattivato, reso fragile o in completo abbandono sostanzialmente nel secolo scorso, con il boom economico del Paese». Di queste dinamiche antropologiche si occupa da tempo Pietro Clemente, dell’«inabissarsi delle Italie più profonde e ricche di saperi a vantaggio di un urbanesimo faticoso, teso a cancellare tutte le memorie, in cui si producono disagi collettivi sempre più evidenti nella qualità della vita». Ma a fronte di questi processi regressivi l’antropologo scorge i nuovi segnali del controesodo, l’inversione degli sguardi “dal centro alla periferia”, il ritorno degli “indigeni del XXI secolo”, le esperienze innovative di chi nelle zone interne elabora nuovi progetti, inventa nuovi destini alle arti e ai saperi tradizionali. «Sono quelli che sanno dove sorge e tramonta il sole, che sanno camminare a piedi, che riconoscono la varietà dei luoghi e conoscono vie diverse dalle autostrade, posseggono tecniche del corpo che consentono di agire sul mondo naturale, ma anche su quello tecnologico».

Poche pagine dopo un altro antropologo, Vito Teti, illustra la sua concezione di paese che – «contro ogni sorta di metafisica dei luoghi» – è imago mundi, compendio complesso di storie umane, di comunità diasporiche, di resistenze e di “restanze”. Costrutti segnici e antropologici, i luoghi hanno una loro vita, possono morire ma possono anche rinascere, vivendo dei e nei rapporti tra le persone. «Il problema di fondo – scrive – è come stare nel mondo e in un mondo che cambia continuamente». Anche per Teti il passato è risorsa del futuro, «un passato riscattato (…) attraverso un esercizio morale che permetta di pensare il presente non nei termini di quello che è, ma in termini di quello che potrebbe essere».

Nella prospettiva storica e geografica i “paesi senza persone” sono parte di quel «vasto e capillare processo di scivolamento a valle del Paese», di quella «perdita progressiva delle funzioni vitali e dei servizi alla popolazione» (Pazzagli), di quell’altra Italia dimenticata ai margini della Nazione che si preparava a diventare una delle prime potenze industriali d’Europa. Scorrono nelle pagine del libro i nomi di piccoli villaggi, di borghi sperduti, sepolti da frane, distrutti da sismi, dissanguati da migrazioni, carestie e pestilenze. O sommersi perché coperti dalle acque di invasi artificiali, come la celebre Curon Venosta, il cui campanile – emblema simbolico di tutti i siti scomparsi – affiora in superficie nel lago di Resia, presso Bolzano, dopo la sua inondazione nel 1950. Alla ricognizione dei paesi spopolati o in via di spopolamento, in gran parte dell’area appenninica, si associano i racconti dei rispettivi patrimoni culturali, dei monumenti architettonici, dei beni etnoantropologici. Una mappa del “paesaggio dell’abbandono” che recupera le leggende di fondazione, la letteratura folklorica, le pratiche colturali desuete, i mestieri connotativi di un territorio.

Il libro, tuttavia, non è affatto una rassegna cimiteriale dei borghi che sopravvivono «come carcasse, abbandonate da tempo» (Bertinotti). Vuole essere piuttosto un palinsesto dei borghi ritrovati, potenzialmente ancora vivi e vitali, se pure in sofferenza, una documentazione di esperienze di rilancio e di rigenerazione della vita associata e del riuso degli spazi edificati. Comitati locali, associazioni, fondazioni si fanno enti di governo del territorio, attori e gestori di nuove forme di democrazia, neo-coloni di montagna si prendono carico di riattivare beni architettonici dismessi a fini sociali, muovendosi nello spazio tra lo Stato e il mercato, tra pubblico e privato, oltre l’asfittica logica costi/benefici, connettendo neomunicipalismo, imprese agropastorali e cooperative di comunità in una prospettiva di innovazione dei modi di lavorare e di vivere. Così scopriamo Narbona nella regione occitana, dove «le case si sostengono a vicenda, in un gioco di incastri tipico dei villaggi arroccati» (Artuffo-Menardi Noguera), un paese senza più abitanti e tuttavia ancora vivo nelle attività di un museo – Casa Narbona – allestito a Campomolino poco distante, visitabile tutto l’anno, grazie alle iniziative di gruppi di ricerca del Centro occitano di cultura di Castelmagno. Conosciamo Consonno in provincia di Lecco, le rocambolesche vicende che l’hanno colonizzata e distrutta, e che oggi pur essendo territorio privatizzato è luogo di incontro, di sagre, di set fotografici, di «famiglie che la domenica organizzano barbecue all’aperto, writers che dipingono le pareti delle strutture abbandonate», di «anziani che salgono verso il piccolo cimitero, con qualsiasi condizione di tempo, pur di andare a prendersi un po’ cura di quei morti che si credono dimenticati, ma non lo sono affatto» (Previtali). Un interessante riuso promosso spontaneamente dal basso, in forme inedite di autogestione e di riappropriazione collettiva di beni formalmente dichiarati di proprietà privata.

Che i luoghi dell’abbandono possano diventare spazi di opportunità è testimoniato da altri numerosi esempi riportati nel libro collettaneo edito da Aracne. Così trasformare le macerie in rovine, ovvero ritessere la trama della memoria sulle tracce inerti del passato, può rappresentare un proficuo investimento, un modo di ridare senso ai paesi invisibili, agli insediamenti desertificati. Moreno Baccichet descrive i recuperi di alcuni borghi delle valli friulane. Samuele Pesce ricostruisce la storia di località della montagna pistoiese attraversate dalla ferrovia porrettana, oggi in costante declino demografico e tuttavia partecipi di progetti di valorizzazione turistica per opera di associazioni culturali, impegnate a valorizzare il patrimonio di «antiche ferriere, ghiacciaie, edifici di culto, ruderi di antichi castelli e resti di fortificazioni della Linea Gotica collegati da un importante sistema museale (l’ecomuseo della Montagna pistoiese) e da un’ampia rete sentieristica parallela alla ferrovia». Cooperative di comunità e consorzi di comuni trovano nel rilancio e riconoscimento di pregiate specificità colturali la leva per un riscatto economico e una rinascita demografica. Così è per i borghi del Mugello che hanno messo al centro dei loro progetti di sviluppo ecosostenibile la coltivazione dei castagneti e la produzione di farina di castagne (Matteoni). Così l’associazione Amici di Laturo, uno dei siti più remoti del Parco nazionale del Gran Sasso, in provincia di Teramo, raggiungibile solo a piedi e abitato solo pochi mesi all’anno, mira a ripristinare le strutture edilizie abbandonate anche grazie alla ripresa dell’apicoltura tradizionale e al recupero delle sementi e dei frutti antichi (Panchetti, De Gregoris).

Il destino di questi piccoli centri – «grani di rosario inanellati lungo le antiche vie» (Aristone) – può essere legato alla creazione di itinerari tematici, di percorsi paesaggistici, ambientali o enogastronomici, frutto di esperienze sinergiche di diverse entità territoriali che condividono l’obiettivo di qualificare le testimonianze storiche e artistiche sparse lungo i tracciati medioevali, tra emergenze geologiche, pievi e bastioni di antichi castelli, tumuli di interesse archeologico, architetture spontanee di pietra e di terra cruda, tratturi e vecchie case cantoniere da convertire in ostelli. Una progettualità complessa e laboriosa che mobilita energie umane e risorse culturali e postula una politica patrimoniale dei beni comuni non sempre correttamente interpretata e con lungimiranza praticata. In questi processi di rigenerazione e risignificazione dei luoghi abbandonati un ruolo importante hanno «le narrazioni delle memorie tangibili e orali condivise» unitamente alla rimessa in moto dei sistemi produttivi, «il tutto favorito – scrive Olimpia Niglio – proprio dall’innovazione e dalle moderne tecnologie digitali in grado di avvicinare anche persone di differenti culture alla diversità dei luoghi che attendono solo di essere conosciuti e valorizzati».

La rete – fisica e virtuale – è senza dubbio strumento e strategia di grande rilevanza nella comunicazione turistica ma anche nella riaggregazione comunitaria, nella costruzione di una nuova topografia dei luoghi, nella circolazione delle “buone pratiche”, delle iniziative museali, teatrali o dei festival che si moltiplicano in diversi borghi, soprattutto nella stagione estiva. Alle istanze del ripopolamento e della riattivazione di casali dismessi e di mestieri tradizionali dimenticati concorrono, in tutta evidenza, anche gli immigrati stranieri con i loro insediamenti e le loro prestazioni d’opera. Esemplare è il caso di Badolato di cui racconta le vicende Domenico Lanciano, un piccolo centro calabrese che rischiava la cancellazione e ha conosciuto una svolta a partire dal 1997 con la presenza dei profughi curdi salvati e accolti. Alla fine di diverse vicissitudini, «Badolato, – scrive Vito Teti nel suo volume, Il senso dei luoghi, mirabile ordito narrativo, tra autobiografia e antropologia – con tutti gli arrivi, i passaggi, le soste, i progetti che l’hanno interessata, non è stata ripopolata dai curdi. Ma il passaggio dei curdi è stato decisivo per una nuova sensibilità e percezione di sé» (2004: 481-2).

Più nota e compiuta è l’esperienza del comune vicino, Riace, per la storia straordinaria e sfortunata del suo sindaco Mimmo Lucano, protagonista di un’utopia reale, di una certa idea di società, di un inedito modello di accoglienza. Le case del centro, abbandonate dai riacesi emigrati in Canada, Germania e Nord Europa, sono state riabitate dagli immigrati e dalle loro famiglie che hanno dato un nuovo impulso all’economia locale e alla vita sociale. «All’apice dell’esperienza del “Villaggio globale”, come abbiamo chiamato il cuore del centro storico rinato grazie a quei progetti, si contavano diversi laboratori ricavati in vecchie cantine abbandonate, quasi a formare un percorso di etnoantropologia urbana». Così scrive Mimmo Lucano nel suo ultimo libro-testimonianza Il fuorilegge (2020: 90), in cui racconta biografia e disavventure giudiziarie del suo impegno coraggioso e creativo, che egli stesso significativamente riassume in questo modo: «C’era stato uno sbarco, c’era un paese abbandonato e c’erano l’idea e la necessità del ripopolamento. Quando ci si addentra in dinamiche che fanno riferimento unicamente alle risorse economiche e ai fondi comunitari, si perde di vista quello che fa la differenza: il ruolo delle persone che ci credono, che vogliono lottare per un progetto di sviluppo e riscatto del territorio. Occorre coniugare queste due istanze per cercare alcune volte di non emigrare, di immaginare una speranza per un futuro possibile» (ivi: 80).

Parole quelle di Lucano che possono offrire un orizzonte di senso al disegno di resistenza e rigenerazione dei “borghi abbandonati e ritrovati”, richiamando il ruolo centrale delle soggettività, il valore democratico della partecipazione, quell’ecologia politica che sta alla base della convivenza civile e dell’etica pubblica. I paesi sono corpi con i loro organi e le loro cellule, organismi complessi che vivono ma in quanto organismi possono anche morire. Per sopravvivere alle crisi vanno ripensati, rimemorati e rifondati. «In tre modi muoiono le città: – ha scritto Salvatore Settis (2014: 3) – quando le distrugge un nemico spietato, quando un popolo straniero vi si insedia con la forza, scacciando gli autoctoni e i loro dèi, o in fine quando gli abitanti perdono la memoria di sé, e senza nemmeno accorgersene diventano stranieri a se stessi, nemici di se stessi». Non ci può essere dunque ripopolamento senza la promozione del sentimento di coesione territoriale, senza quel movimento di idee e di azioni collettive, la conservazione del patrimonio di simboli e di memorie, quella coscienza del luogo che attesta il diritto di cittadinanza.

Da questa tensione civica muovono le pagine del libro a cura di Bertinotti che si chiude con un ampio capitolo di contributi firmati da fotografi. Potente strumento euristico e discretivo, la fotografia – si sa – è documento ma anche arte, verità ma anche artificio, restando ineluttabilmente impigliata tra etica ed estetica, tra la sua prossimità oggettiva alla realtà e la capacità di traslarla nella rappresentazione selettiva, nella iconografia interpretativa. «La fotografia è un’arte elegiaca, un’arte crepuscolare. Quasi tutti i suoi soggetti, per il solo fatto di essere fotografati, sono tinti di pathos» (Sontag 1978:15). Le rovine – presenze di un’assenza – sono un soggetto in sé ambiguo, un’immagine crepuscolare che, permeabile a risonanze pittoriche, si offre ad una pluralità di usi e letture, un paesaggio ibrido, «una commistione di natura e di cultura che si perde nel passato ed emerge nel presente come un segno senza significato, o, per lo meno, senza altro significato che il sentimento del tempo che passa e che dura contemporaneamente» (Augè 2004: 94). Per la fascinazione che origina da certa estetica delle rovine trasformate in artefatti artistici fotografare i paesi abbandonati è pratica diventata negli ultimi anni di crescente interesse. Lo stesso Luca Bertinotti è fotografo e presidente dell’Associazione 9cento. Così confessa in uno scritto pubblicato sul n. 36 di Dialoghi Mediterranei: «Il “morbo dell’esploratore” col tempo non tende a guarire, ma anzi continua a manifestarsi costantemente con il suo sintomo principale: mi pervade e, al tempo stesso, mi attrae sempre più il timore di incontri insoliti e angoscianti, non necessariamente umani né ferini (e certo non paranormali). Questi sono, invece, le visioni minime di oggetti appartenuti ad esistenze passate; le intimità rivelate dai quaderni, dalle cartoline o dalle fotografie che rinvengo nello sfasciume; i letti disfatti; gli armadi sventrati; le posate, i piatti e i bicchieri sbreccati dell’ultima cena lasciati sulle tovaglie sbiadite; le piante da interno cresciute a dismisura quasi fossero in cerca di chi prima le curava; la polvere e la terra entrate dalle finestre insieme ai rampicanti; lo stupore nel vedere me – stonante e fuori luogo – riflesso in vetri e specchi infranti; l’odore triste dell’abbandono; le tinte imputridite delle mura domestiche; le orme alle pareti dei crocifissi, delle terrecotte e dei quadri scomparsi da tempo; l’oscurità più greve di certe stanze madide di silenzio che altro non è se non l’assenza delle voci, delle urla, dei sospiri, dei gemiti, dei singhiozzi, delle risa e, insomma, della felicità e del dolore di coloro che in quelle dimore risiedettero fino alla fine dei loro giorni».

C’è in questa narrazione una riconoscibile attenzione etnografica, una manifesta curiosità per i gesti degli uomini, per il loro vissuto, per i luoghi e le tracce di memorie depositate. Una fotografia lontana dalla ricerca di effetti formali e vicina al senso di una indagine seria, di uno studio rispettoso di fonti e di contesti. «La fotografia dell’abbandono – scrive Bertinotti – non è una disciplina figlia dell’improvvisazione, ma si nutre di ricerca, di esercizio e di consapevolezza. L’immagine è utilizzata come testimonianza, come mezzo di trasmissione di una comprensione acquisita – spesso dopo non poca fatica fisica e mentale – e come monito alla dimenticanza delle dimore le cui luci interne si sono spente per sempre». Prova testimoniale e documentale non solo dell’abbandono ma anche contro l’abbandono, l’uso del mezzo fotografico nei luoghi disabitati è l’esercizio di un’opera di cura, uno sguardo affettuoso, lo scrutinio poetico di dettagli, di interni svuotati, di paesaggi devastati, di oggetti dimenticati. L’immagine dà forma alla memoria, restituisce il tempo sospeso, l’intimità degli spazi domestici, brandelli di muri, la polvere sulle suppellettili da cucina come in attesa di essere usate, i silenzi e quel che resta della vite spezzate, del mondo naufragato.

«Una città può passare attraverso catastrofi e medioevi, vedere stirpi diverse succedersi nelle sue case, veder cambiare le sue case pietra per pietra, ma deve, al momento giusto, sotto forme diverse, ritrovare i suoi dèi». Così Italo Calvino (1995: 344) interpreta lo spirito dei luoghi, il destino di città diverse che si succedono e si sovrappongono sotto uno stesso nome nel segno di una continuità affidata alla memoria delle generazioni. I paesi oggi abbandonati o che rischiano di esserlo, nel raccontare la fine o il tramonto di un’epoca, le ferite di un’apocalisse, sono, a ben guardare, un monito alla storia contemporanea, un’interrogazione permanente sul nostro stare nel mondo, l’appello ad una vita diversa, ad un mondo più umano. Viviamo in mezzo agli effetti rovinosi della delocalizzazione, tra grandi aree periferiche dismesse, disordine edilizio, costruzioni abusive, ex insediamenti industriali degradati, scheletri di capannoni, strutture pubbliche non più utilizzate (caserme, stazioni, sanatori), infrastrutture mai completate, manufatti rurali diroccati, territori naturali violentati e sfregiati definitivamente. Un paesaggio dominato dall’insensato consumo di suolo, dal trionfo delle discariche della modernità e dalla colpevole incuria della politica e della cultura progettuale.

La riflessione sulle città di oggi, sovradimensionate e inquinate da un regime compulsivo di vita non più sostenibile, riporta in primo piano il ruolo dei piccoli paesi, il rapporto con le campagne, un profondo processo di riorganizzazione e pianificazione degli spazi. Ripensando alla radice, sotto il profilo giuridico oltre che culturale, i concetti di privato e pubblico, di individuale e collettivo, di centro e periferia, è forse possibile ipotizzare recuperi, ritorni, resistenze e rigenerazioni dei borghi. È forse possibile riabitare quell’Italia oggi residuale, marginale e fragile, quella costellazione di piccoli centri arrampicati sui crinali delle montagne, quel pulviscolo di contrade disperse nelle aree interne, dove microcomunità ammutinate sembrano indicarci con la loro “restanza” una via di fuga dalle congestioni e dalle pandemie urbane, un’alternativa a quei modelli di vita. Un palinsesto di risorse simboliche e memorie storiche, un prezioso capitale di beni materiali e immateriali, da riscoprire, da curare, da rigenerare.

Dialoghi Mediterranei, n. 47, gennaio 2021

Riferimenti bibliografici

F. Adobati- E. Garda (a cura), 2018, Biografie sospese. Un’esplorazione dei luoghi densamente disabitati in Lombardia, Mimesis Milano 2018

M. Augè, 2004, Rovine e macerie. Il senso del tempo, Bollati Boringhieri, Torino

L. Bertinotti, 2019, Autobiografia di una ricerca. La fotografia come documento contro l’abbandono, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 36, marzo: 437-448.

L. Bertinotti (a cura), 2020, Da borghi abbandonati a borghi ritrovati, Aracne Roma

A. Buttitta, 1999, Introduzione a G. Giacobello-R. Perricone, Calamonaci, Leopardi Palermo: 9-12

I. Calvino, 1995, Una pietra sopra, Mondadori Milano

M. Lucano, 2020, Il fuorilegge. La lunga battaglia di un uomo solo, Feltrinelli, Milano

S. Settis, 2014, Salvare Venezia, Einaudi, Torino

S. Sontag, 1978, Sulla fotografia, Einaudi, Torino

V. Teti, 1983, Le strade di casa, Mazzotta Milano

V. Teti, 2004, Il senso dei luoghi, Donzelli Roma

_________________________________________________________

Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. Nel 2015 ha curato un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (De Lorenzo editore). La sua ultima pubblicazione, Per fili e per segni. Un percorso di ricerca, è stata edita dal Museo Pasqualino di Palermo (2020).

______________________________________________________________