di Vincenzo Matera e Luca Rimoldi

La pandemia di Covid 19 ha sicuramente modificato nel profondo la quotidianità di ognuno di noi. I tempi sospesi, gli spazi svuotati hanno avuto e continuano ad avere un’influenza molto forte sulle rappresentazioni della realtà sociale, hanno contribuito a creare nuove credenze e, in qualche modo, costruito un nuovo senso comune o, quantomeno, aiutato a comprendere l’importanza di riti e relazioni in una contemporaneità che si vorrebbe sempre più dematerializzata.

Ne parliamo con Vincenzo Matera, ordinario di Antropologia Culturale presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna. In particolare, in queste pagine affrontiamo un fenomeno importante e complesso che caratterizza molte questioni contemporanee e non solo e lo facciamo adottando una prospettiva squisitamente antropologica che prova a iniziare una riflessione sul tema del “negazionismo”all’interno del dibattito promosso dalla rivista.

Proprio per cercare di dare un senso agli eventi che stanno accadendo su scala globale, tra le altre cose, sono andate articolandosi narrazioni e contro-narrazioni relative al virus, alla sua pericolostià fino alla sua stessa esistenza che chiamano in causa e mettono in dubbio l’emergenza, il rischio, il contagio. L’antropologia culturale e sociale ci ha insegnato che, per comprendere a fondo una società, il linguaggio e l’uso dei termini sono qualcosa di indispensabile. L’uso sociale di alcune parole, la loro invenzione o ri-significazione può aiutare a capire fenomeni sociali complessi che prendono forma sia nelle dimensioni locali sia in quella transnazionale. Allo stesso modo, la comunicazione e i mezzi di comunicazione (social media inclusi) non devono essere considerati come modalità “neutre” di diffusione di informazioni oggettive, universali e necessarie.

La negazione di verità socialmente condivise non è sicuramente una novità di questi ultimi anni: che cosa possiamo dire allora del termine “negazionismo”?

La negazione di verità socialmente condivise non è sicuramente una novità di questi ultimi anni: che cosa possiamo dire allora del termine “negazionismo”?

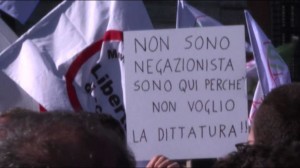

«Il negazionismo è legato alla negazione di eventi storici, in particolare il nazismo e lo sterminio degli ebrei, finalizzato a rivalutare quindi il giudizio che la storia ha dato di quegli eventi; è una discussione tutta interna a una disciplina e solo di riflesso tocca l’attualità… applicarlo per definire coloro che oggi negano l’esistenza del virus, a vario titolo e con varia capacità di far presa sull’opinione pubblica, mi sembra improprio».

L’antropologia culturale e sociale può aiutarci a capire meglio sia la declinazione “classica” sia quella contemporanea di questo fenomeno. Che cosa, allora, possiamo dire in termini antropologici del negazionismo “propriamente detto”?

«Il negazionismo classico per così dire è un problema di antropologia della memoria; si lega all’assetto di potere che caratterizza una società in un dato periodo. È una falla che si insinua dentro le democrazie occidentali, perché come è noto la capacità di dissentire pubblicamente rispetto alle rappresentazioni del passato ufficiali è direttamente proporzionale al grado di libertà che uno Stato concede ai suoi cittadini. In una dittatura negazionismi non ce ne sono, perché la versione ufficiale dei fatti del passato è una sola e non se ne tollerano altre. Che sia una “falla” delle democrazie, cui si dovrebbe porre rimedio, è poi tutto da discutere, perché per esempio un intellettuale progressista come Noam Chomsky difese il diritto dei negazionisti, per esempio del celeberrimo David Irving, lo storico che negò l’esistenza dei campi di sterminio e fu condannato per alterazione delle evidenze storiche provocata da motivi ideologici, a esprimere la propria opinione».

Pensando alla contemporaneità, fino a che punto va mantenuta a ogni costo quella libertà di espressione che sembra essere un tratto fortemente caratterizzante le società occidentali?

«Se vogliamo mantenere la libertà di espressione nelle nostre società democratiche, considerandoci capaci di assorbire i danni che movimenti dissennati – come quelli all’insegna del “covid non esiste” e della “dittatura sanitaria” – possono provocare, di fatto provocano, dentro il tessuto sociale e culturale – per esempio le aggressioni contro gli operatori sanitari, la sfiducia verso le istituzioni e i provvedimenti presi per contenere il contagio – allora sarebbe bene quanto meno ridurre la capacità di farsi sentire di queste persone, che oltre a manifestare opinioni quanto meno discutibili commettono (o istigano a commettere) reati».

Quali sono le responsabilità dei media e dei new media nel permettere la proliferazione di queste contro-narrazioni? E quali strategie si possono adattare per colmare quelle “falle” della democrazia?

«Sia i media classici (tutti quei giornalisti che danno voce, risonanza e quindi visibilità a queste persone, anche appunto scomodando il termine “negazionismo” per definire un fenomeno che andrebbe derubricato a “dissenso patologico” – infatti non mi sembra per caso che una biologa di recente abbia ipotizzato un parallelismo neuronale tra gli affetti da patologie degenerative e i sostenitori delle tesi del complotto dei medici, del terrore sparso dagli operatori di soccorso, le ambulanze a sirene spiegate, sulla base di una comune capacità parziale di processare dati e informazioni), sia i new media, che hanno il difetto evidente di poter avvalorare e amplificare qualsiasi scemenza che, solo per il fatto di essere postata da un anonimo individuo, può essere letta, ripresa, taggata, condivisa, fino a divenire virale. Questi effetti di amplificazione andrebbero sanzionati, ridotti, per esempio come stanno facendo molti gestori di piattaforme social e di media sui post e le dichiarazioni di Trump negli Stati Uniti, che non vengono censurati, garantendo il rispetto della libertà di espressione, ma vengono segnalate con una didascalia che avvisa del loro contenuto non suffragato da evidenze, e quindi mettono in guardia rispetto alla loro veridicità. Niente di tutto ciò avviene da noi, per cui chiunque è in grado di postare qualsiasi cosa. Non è esattamente così che va applicato il sacrosanto principio della libertà di parola».

In buona sostanza, la questione può essere ricondotta alla costruzione, all’aderenza e alla negazione di credenze. Come possiamo leggere in termini antropologici la costruzione sociale e culturale delle credenze, la loro condivisione e/o negazione?

In buona sostanza, la questione può essere ricondotta alla costruzione, all’aderenza e alla negazione di credenze. Come possiamo leggere in termini antropologici la costruzione sociale e culturale delle credenze, la loro condivisione e/o negazione?

«Possiamo approfondire la nostra analisi, scomodando un importante antropologo cognitivo francese, Dan Sperber, che alcuni anni fa ha pubblicato un libretto molto interessante, intitolato L’epidemiologia delle credenze. Sperber ha dedicato una vita allo studio delle rappresentazioni, del contagio delle idee, non meno rilevante (e pericoloso) di quello dei virus. Che cosa afferma Sperber? (molte cose, qui sintetizzo, adatto al caso specifico, e commento): molte delle credenze degli esseri umani, probabilmente la maggior parte, non sono ancorate alla percezione delle cose che sono oggetto delle credenze, ma dipendono dalla comunicazione riguardo a queste cose. Inoltre, sostiene l’antropologo francese, gli esseri umani hanno una facoltà meta-rappresentativa o interpretativa. Vale a dire, noi siamo in grado di costruire descrizioni (rappresentazioni della realtà delle cose), ma anche interpretazioni (rappresentazioni di secondo grado, cioè di altre rappresentazioni, vale a dire ancora di ciò che ci viene comunicato da altri). Questa abilità interpretativa ci aiuta a capire ciò di cui non abbiamo percezione diretta, esperienza diretta: entriamo nell’ambito della comunicazione, fatta da significati, intenzioni, opinioni, teorie, discorsi, immagini. Quindi, una certa rappresentazione della realtà ci viene comunicata; si attiva un meccanismo inferenziale, in cui un ruolo importantissimo lo svolge la fiducia che abbiamo verso la fonte da cui arriva quella rappresentazione. Se ci fidiamo, completiamo in modo positivo il processo inferenziale, e collochiamo la nostra interpretazione nell’ambito delle “cose” in cui crediamo, anche se le capiamo solo parzialmente. Se non ci fidiamo della fonte, invece, il processo inferenziale si concluderà in modo negativo, e la “cosa” oggetto della nostra interpretazione verrà collocata in un contesto che la nega. Quindi, affianco alle credenze intuitive – quelle basate su esperienze percettive – relative a ciò che è concreto e affidabile, e che formano una visione del mondo legata a un contesto specifico (e variabile culturalmente), il nostro senso comune, per così dire, esistono moltissime, di gran lunga più numerose delle prime, credenze riflessive, credenze capite a metà, non verificabili, legate a contesti di conferma estremamente eterogeni. L’adesione degli esseri umani a queste credenze riflessive è anch’essa molto variabile, dal polo dell’opinione superficiale al polo del credo fondamentalista. Come ricordavo prima, ciò che fa sì che una rappresentazione riflessiva diventi una credenza, e quindi che generi comportamenti conseguenti, è l’autorità della sorgente della rappresentazione. Noi tutti, per tornare all’oggetto di questa riflessione, uomini comuni (non medici, virologi, scienziati) accettiamo le rappresentazioni del virus, pur avendone una comprensione molto limitata, sulla base dell’autorità da cui provengono. Quindi seguiamo comportamenti (e pensieri) conseguenti. Questa convinzione, come tutte le credenze riflessive, deve la propria diffusione quasi esclusivamente alla comunicazione. Altri fattori entrano in gioco per spiegare la diffusione e la presa di una rappresentazione che genera credenze riflessive (come sono entrambe la credenza nell’esistenza del virus per i comuni mortali, diciamo così, e la sua negazione): la facilità con cui quella rappresentazione può essere memorizzata (il “no covid” è più semplice da afferrare, nonché più “comodo” e più rassicurante); la capacità di far presa su un terreno culturale di base (la protesta sociale, amplificata dal sentirsi colpiti dai provvedimenti restrittivi); le motivazioni a comunicarla (chi può avere interesse a soffiare sul fuoco della protesta no covid? Chi può avere interesse a far passare le Istituzioni come nemiche del popolo?); la ricorrenza di situazioni in cui quella credenza da luogo ad azioni appropriate (uscire o non uscire di casa; indossare o non indossare la mascherina; tenere o non tenere le distanze sociali indicate sono azioni che scandiscono la nostra quotidianità); l’esistenza di centri impegnati a comunicarla (a questo proposito sarebbe utile quel “controllo” e quella moratoria da parte dei media e social media di cui dicevo prima)».

Se, come ha detto, ciò che rende una rappresentazione riflessiva una credenza è l’autorità della sorgente della rappresentazione, il focus di un’analisi del negazionismo dovrebbero essere, più che i negazionisti stessi, la comunicazione nella sfera pubblica tout court?

«Per farci un’idea dei tipi sociali che non credono nell’esistenza della pandemia, e individuare qualche motivo alla base delle loro convinzioni non occorre conferire loro il rango di “negazionisti”. Occorre riflettere sulle caratteristiche di una sfera pubblica amplificata oltre ogni limite dai social media (del resto già martoriata dagli abusi indiscriminati rilevabili nei media tradizionali) e sui tratti epidemiologici delle rappresentazioni mentali che circolano in gran numero dentro quella sfera pubblica abnorme e senza controllo».

C’è un altro punto da trattare, spesso anche i saperi esperti entrano in contraddizione e in conflitto tra loro. Quali sono i parametri secondo i quali una fonte è più autorevole di un’altra? Come ci si può orientare in questo ginepraio? Non crede che sia anche il democratico proliferare di saperi scientifici, amplificato dai media vecchi e nuovi, a contribuire alla creazione di un senso di sfiducia che può sfociare nella negazione di un fenomeno?

«Rispondere richiederebbe un’etnografia, un ingresso negli universi culturali no-vax, antivaccino, e in particolare in quelle premesse sociali e culturali che generano un atteggiamento di sospetto, di sfiducia, di complottismo, di semplificazione. A questo proposito, mi sembra pertinente un celebre saggio di Clifford Geertz, «Il senso comune come sistema culturale», in cui l’antropologo statunitense ci ricorda l’importanza del nesso fra determinati malesseri sociali e dispositivi retorici (slogan, simboli, immagini) in grado di incanalare e dare una risoluzione simbolica, appunto, al disagio. Il modo in cui determinate frustrazioni, determinati disagi, esigenze di riconoscimento trovino espressione in determinati simboli, metafore, atteggiamenti e comportamenti, in breve, il modo in cui funzionano i simboli, resta comunque un problema aperto e affascinante. Il dato a partire dal quale si può in parte “leggere” il fiorire di atteggiamenti “negazionisti”, comunque, è a mio parere l’incertezza: ci sono dei periodi in cui l’incertezza, l’ambiguità, si fanno contesto, e “catturano” ampie porzioni di una società. Precarietà economica, assenza di progetti credibili per il futuro, contribuiscono a generare un senso di incertezza che può trovare parziale risoluzione nelle certezze che derivano da prese di posizione nette e apparentemente semplificanti».

Le parole del professore Matera rimandano a moltissime questioni che riguardano e interessano l’antropologia contemporanea come sapere posizionato, lento, fondato sull’etnografia e intimamente legato a una dimensione pubblica. Il rischio, nel caso dei negazionisti dell’epidemia di Covid-19 e in casi simili, è sempre quello di semplificare, di attribuire facili etichette volte a ricondurre il dissenso a patologie individuali, dimenticando che certi comportamenti possono essere spie, tracce, di cornici ideologiche, di configurazioni culturali che a loro volta affondano in condizioni materiali dell’esistenza sociale di gruppi di persone. Tali operazioni, solitamente accettate dal senso comune, sono qualcosa in profonda contraddizione con il ruolo sociale dell’antropologia (capire il dissenso, in questo caso) e che sottovaluta il potere di “creare comunità” delle credenze e delle rappresentazioni. In altri termini, se affiorano tendenze devianti, dissenzienti, rispetto a fenomeni collettivi come una pandemia, c’è un problema sociale. Come diceva il grande studioso della società Émile Durkheim a proposito del suicidio da lui inquadrato come fenomeno sociale e non come una devianza individuale, tali fenomeni sono indici significativi per misurare lo stato morale di una società.

Le parole del professore Matera rimandano a moltissime questioni che riguardano e interessano l’antropologia contemporanea come sapere posizionato, lento, fondato sull’etnografia e intimamente legato a una dimensione pubblica. Il rischio, nel caso dei negazionisti dell’epidemia di Covid-19 e in casi simili, è sempre quello di semplificare, di attribuire facili etichette volte a ricondurre il dissenso a patologie individuali, dimenticando che certi comportamenti possono essere spie, tracce, di cornici ideologiche, di configurazioni culturali che a loro volta affondano in condizioni materiali dell’esistenza sociale di gruppi di persone. Tali operazioni, solitamente accettate dal senso comune, sono qualcosa in profonda contraddizione con il ruolo sociale dell’antropologia (capire il dissenso, in questo caso) e che sottovaluta il potere di “creare comunità” delle credenze e delle rappresentazioni. In altri termini, se affiorano tendenze devianti, dissenzienti, rispetto a fenomeni collettivi come una pandemia, c’è un problema sociale. Come diceva il grande studioso della società Émile Durkheim a proposito del suicidio da lui inquadrato come fenomeno sociale e non come una devianza individuale, tali fenomeni sono indici significativi per misurare lo stato morale di una società.

Dialoghi Mediterranei, n. 47, gennaio 2021

__________________________________________________________________________________

Vincenzo Matera, ordinario di antropologia culturale presso l’Università di Bologna, si è laureato in lettere e filosofia all’Università “La Sapienza” di roma nel 1986 con Giorgio Raimondo Cardona discutendo una tesi sulla scrittura etnografica; il tema della scrittura e in generale delle politiche della rappresentazione, nel quadro di una riflessione più ampia sul significato culturale delle azioni comunicative, è rimasto una costante della sua produzione accademica. Si occupa inoltre di macro antropologia della cultura, studia i processi di creolizzazione, le identità plurime, il lavoro dell’immaginazione nelle società contemporanee, gli effetti delle diverse tecnologie della comunicazione sui processi di strutturazione delle soggettività. Di recente ha svolto una ricerca sugli artisti immigrati che lavorano a milano. Responsabile scientifico della Summer school “learning from the local. Communities and tribal people in global frames” che si svolge a Calcutta e in altre zone dell’India, è membro del comitato scientifico di numerose riviste e collane editoriali di antropologia, autore di molte pubblicazioni. Il suo ultimo libro edito da Carocci è dedicato alla Storia dell’etnografia. Autori, teorie pratiche (2020).

Luca Rimoldi, attualmente ricercatore a tempo determinato (Rtd-A) presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, è stato assegnista presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Nel 2013 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in «Antropologia della Contemporaneità: Etnografia delle diversità e delle convergenze culturali». Nel 2015 è stato ricercatore post-dottorale presso il Centre Maurice Halbwachs di Parigi grazie a una borsa del programma Fernand Braudel – IFER incoming (International Fellowships for Experienced Researchers) della Fondation Maison des Sciences de l’Homme finanziata dall’Unione Europea (FP7/2007-2013 – MSCA-CO- FUND n°245743). Dal 2008 svolge ricerche in Italia interessandosi alla memoria sociale, alla produzione di marginalità, alle forme di esclusione e alle politiche di smartizzazione in ambito urbano. È autore di articoli nazionali e internazionali e della monografia Lavorare alla Pirelli-Bicocca. Antropologia delle memorie operaie (2017).

_______________________________________________________________