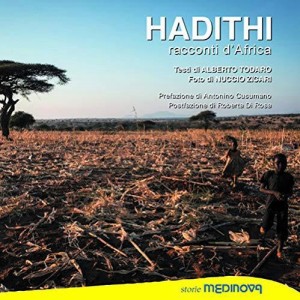

Quando nell’estate del 2012 sono stata nel nord dell’Uganda, a Gulu, l’impatto con la realtà ha sconfinato l’immaginario dell’Africa: un mondo da asservire e da accudire – per parafrasare le parole di Antonino Cusumano nella prefazione al libro Hadithi, racconti d’Africa, con i testi di Alberto Todaro e le foto di Nuccio Zicari – per divenire un mondo fatto di sguardi, di sorrisi, di vita, di persone.

A quel tempo era pesante, e lo è tutt’ora, il “fardello dell’uomo bianco”, il cui senso di colpa si alleggerisce di quelli che Freire definirebbe atti di falsa generosità, dove «gli oppressori, falsamente generosi, hanno bisogno che l’ingiustizia perduri, affinché la loro “generosità” continui ad avere le occasioni per realizzarsi» (Freire, 2018: 49). E potrebbe ridursi a questo l’azione dei volontari e viaggiatori che a vario titolo raggiungono le terre più povere dell’Africa sub-sahariana. Eppure, attraverso le narrazioni di Todaro e le fotografie di Zicari è possibile andare oltre, riconoscendo nelle parole e nelle immagini il tempo della riflessione.

Nell’introduzione al libro, Todaro scrive della sua difficoltà a proseguire nella narrazione nel momento in cui tentava di trasmettere fino in fondo la sua esperienza in Tanzania. Anche a me, al tempo, aveva turbato la difficoltà di descrivere a parole le emozioni e le sensazioni della realtà che avevo di fronte. Le parole stesse finivano per perdere la densità del loro significato, divenendo semplici nomenclature che non facevano altro che appesantire il famoso “fardello dell’uomo bianco”. Ma le emozioni andavano ben oltre le parole che usavo per scrivere sul mio diario, e si arricchivano delle immagini e degli sguardi delle persone che incontravo, che non erano più “i bei bambini neri” che tanto si vorrebbe aiutare finché sono bambini, ma persone vive, con sogni e progetti, con cui in quel momento condividevo il cammino.

Attraverso le pagine del diario e il racconto di piccole storie, attraverso le parole, sapientemente raccolte in un glossario, Todaro restituisce dignità alle persone incontrate e, il connubio con le foto di Zicari, si fa voce di una realtà che molto spesso guardiamo con le lenti sbagliate, in cui i particolari sono dettagli fondamentali sui quali soffermarsi per leggerne attentamente il significato.

La realtà di cui parlano gli autori testimonia situazioni di miseria a cui si rischia di abituarsi in fretta, tanto che, col passare dei giorni, non ci si scandalizza più nel vedere un bambino che ti corre incontro a piedi nudi, o vestito “spaventosamente”, con i vestiti smessi e le scarpe vecchie provenienti dall’Italia, come scrive Todaro.

Lo sfondo delle storie è la missione di Isimani, in Tanzania, dove accorrono le bibi con i loro nipoti per aderire al progetto di adozione a distanza. In quelle occasioni, poteva succedere, che dopo aver chiamato un bambino per le adozioni si sentiva dire “Alikufa- è morto”. Proprio a partire dal significato delle parole, come Alikufa, Todaro riflette sulla drammaticità comune a tanti Paesi dell’Africa sub-sahariana, dove la morte viene vissuta con sconcertante fatalismo e diventa uno dei tanti episodi della vita. «Un bambino muore di AIDS o di malaria o per una polmonite incarognita e la bibi guardandoti, col breve muovere delle mani dice Alikufa, come dicesse: “Vabbè pazienza e che ci vogliamo fare?”».

Zicari, al contempo, restituisce attraverso le immagini di vita quotidiana, lo stesso paradosso esistenziale che spaventa Todaro, quando scrive che «a lungo andare ci abituiamo alle cose che stiamo vedendo; la miseria più nera, il bisogno, la siccità, la malattia rischiano di diventare ai nostri occhi cose normali, già viste. E se da una parte questa sorta di spirito di sopravvivenza ci aiuta a superare situazioni difficili, dall’altra ci fa rischiare di considerare come normale questa realtà durissima e in qualche modo di perderne il contatto e il senso della gravità».

Alcune delle fotografie di Zicari, che riportano immagini di vita al centro della città di Iringa, potrebbero far perdere quel senso della gravità di cui parla Todaro, se non seguisse subito dopo l’immagine di un cane pelle e ossa, o del venditore di carne alla brace, o della fila di mattoni di fango stesi ad essiccare per costruire le abitazioni dei villaggi, o ancora della mandria di magri bovini. Sono le immagini dei forti contrasti che rimandano a quel senso della gravità che Todaro ha paura di perdere di fronte alla normalizzazione della miseria. Ma del resto, anche in Occidente siamo invasi da immagini che ci fanno perdere il normale senso della realtà, dove, sol per fare un esempio, in contrasto con quanto finora riportato, non ci scandalizza il cagnolino portato al guinzaglio per le strade delle città, con indosso un bel maglioncino alla moda. Men che meno ci turba l’immagine degli allevamenti intensivi di bovini destinati al macello, ben diversi dalla mandria di mucche fotografata da Zicari.

Forse sono queste le immagini che vanno demonizzate, in netto contrasto con la miseria e la povertà che spesso scuotono le coscienze ma che altrettanto spesso si preferisce non vedere, o ancora peggio si finisce per accettare, considerandole normali. Basta poco poi per pulirsi la coscienza, basta disfarsi della roba che non usiamo più e inviare in Africa “container di vestiti smessi” che fanno felici tanti bei bambini neri. Come ricorda Todaro: «indossano quello che noi buttiamo, e in più quello che gli tocca in sorte dal magazzino, per cui si vedono magliette di tutti i tipi, giacchini e completini che qui da noi andavano dieci anni fa».

Nelle fotografie di Zicari, di contro, è possibile leggere proprio quel senso di miseria a cui non ci si può abituare, ma che riconosce lo spirito di sopravvivenza delle persone protagoniste delle loro vite, che non si identificano nell’immagine del bambino questuante, ma piuttosto nelle immagini di persone in movimento, operose, vive. Persone che guardano avanti al proprio futuro mettendosi in prima linea, come il venditore di saponette, di cui ci racconta Todaro, che alla fermata del Dalla-dalla, vi salta su per provare a concludere qualche affare. E il viaggio sul Dalla-dalla di per sé diventa emblematico di questa voglia di vivere, un viaggio scomodo, su un mezzo “scassatissimo”, strapieno di gente e di cose, ma ognuno con una storia, ognuno con un obiettivo e una meta da raggiungere.

In tal senso fortemente simbolica è la foto di Zicari, in cui si vedono due bambini, watoto, che vanno a scuola, a piedi, con delle buste tra le mani e davanti a sé un futuro ancora da scoprire, pronti a percorrere anche cinque km per arrivare a scuola, che altro non è che un’aula, sovraffollata, con alcuni banchi in legno, sgangherati e forse una lavagna.

Hadithi, oltre che testimonianza, per immagini e parole, di esperienza vissuta, diviene altresì un prezioso strumento di riflessione sui movimenti migratori. Viene offerta al lettore la possibilità di invertire le rotte di un viaggio temporale, che dalla terra di approdo ci porta alla terra di origine, e ci fa riconoscere negli adulti che respingiamo i bambini che vorremmo accogliere, smascherando l’ipocrisia dell’oppressore. Con le storie dei bambini e delle loro bibi, le nonne, si ricompone il contesto di vita delle persone che un domani potrebbero essere le stesse che, cariche di sogni e aspettative, decidono di attraversare il deserto e il mare, per giungere nel Paese dell’opulenza. Potrebbe essere che tra i “bei bambini neri”, divenuti adulti e apparentemente irriconoscibili, permanga il ricordo ormai sbiadito del gentile uomo bianco che adesso non porge più la mano e non vuole accogliere.

Ricordo ancora, durante il mio viaggio in Uganda, i sorrisi e gli sguardi dei bambini, la curiosità delle persone, la loro cordialità, e di quelle persone rimane il ricordo delle loro storie e delle loro parole. Le storie di ex bambini-soldato che guardano avanti nonostante il loro passato, le storie delle donne “benificiarie” di un pezzetto di terra da coltivare e di due capre da allevare, o quelle dei bambini capo-famiglia, che senza la guida di una figura adulta diventavano loro stessi guida per i fratelli minori. Ricordo ancora che mi chiedevo come fosse possibile che, un bambino di 8 o 9 anni appena, potesse tenere sulle spalle, per ore, il fratellino minore, e ciononostante continuare a sorridere e ad aver voglia di giocare.

E tanti altri ancora sono i ricordi che si mescolano all’immagine indelebile di quelle lunghe strade polverose, in terra battuta, terra rossa a perdita d’occhio. Strade attraversate da persone silenziose che trasportavano sulla testa le taniche gialle, per andare a riempire l’acqua al pozzo più vicino, o fasci di legna, necessari per accendere il fuoco per cucinare, e al passaggio dell’uomo bianco, si soffermavano, guardavano incuriosite e semplicemente dicevano Asante che in lingua Swahili vuol dire ciao, ma vuol dire anche grazie.

In quelle circostanze tornava a farsi sentire il peso del fardello, ed era forte la necessità di offrire un gesto di quella falsa generosità che appaga il senso di colpa dell’uomo bianco che, non ancora abituato all’immagine della miseria, assume un atteggiamento salvifico dall’alto dalla sua posizione elitaria. Ricordo ancora, quella volta in cui, con i miei compagni di viaggio, incontrammo per strada un gruppo di bambini che giocavano con una vecchia palla di pezza, rattoppata, e noi regalammo un pallone di cuoio nuovo di zecca. Ricordo lo stupore dei bambini e il nostro effimero senso di appagamento. Tanto altro resta più rimase impresso nella mia mente: la volta in cui improvvisammo una partita al pallone con un gruppo di giovani, in un prato immenso, dove ci dimenticammo per un po’ i motivi della reciproca distanza, o quell’altra giornata in cui con un gruppo di donne passammo del tempo insieme a raccogliere arachidi e a cantare.

Sono tante le storie che ancora potrei raccontare, come tante e diverse sono le storie raccontate da Todaro. In entrambi i casi, tuttavia, si deve trovare il tempo per la riflessione e capire come scrive Freire che «scoprirsi nella posizione di oppressore, anche soffrendone, non è ancora diventare solidali con l’oppresso. Diventare solidali è qualcosa di più di dare assistenza a 30 o a 100 oppressi, mantenendoli però legati alla stessa posizione di dipendenza. […] L’oppressore diventa solidale con gli oppressi solo quando il suo gesto cessa di essere un gesto sentimentale, di falsa religiosità, di carattere individuale, e diviene un atto d’amore» (Freire, 2018: 55).

Da un lato le parole di Freire aiutano a disvelare l’ipocrisia e l’ambivalenza del nostro comportamento, volto a commuoversi di fronte al bambino che gioca col pallone di pezza ma glaciale di fronte al migrante che cerca di venderci i fazzolettini per le strade delle nostre città. Dall’altro, proprio a partire da questi racconti possiamo riflettere sui limiti delle nostre ambiguità e superarli, attraverso quello che Freire definisce un atto di amore, un gesto di solidarietà autentico in cui nell’accogliere l’altro al contempo accogliamo noi stessi.

Un atto di amore e di autentica solidarietà lo abbiamo potuto riconoscere nell’attività dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio in un attacco armato. Lo ricordiamo per aver contribuito alla nascita e alla realizzazione di missioni umanitarie di notevole spessore, spendendosi in prima persona per aiutare gli ultimi. Tanto da ricevere nel 2020 il premio Internazionale Nassirya per la Pace, insieme alla moglie Zaka Seddiki, presidente e fondatrice dell’associazione “Mama Sofia”. L’associazione opera nella Repubblica Democratica del Congo con l’obiettivo di sostenere le donne madri e i bambini in difficoltà, attraverso progetti di lunga durata, e l’ambizione di avviare una crescita economica a partire dal basso.

La stessa ambizione può essere riconosciuta all’associazione Nyumba Yetu che dal 2006 opera in Tanzania nella regione di Iringa. Gli autori di Hadithi hanno scelto di devolvere il ricavato del loro libro al Centro Nyumba Yetu, che accoglie bambini rimasti orfani di uno o entrambi i genitori a causa dell’AIDS, o bambini sieropositivi che sono privi di un adeguato supporto familiare, oltre che a un progetto di sostegno a distanza che coinvolge diversi villaggi della regione. L’associazione, con sede ad Agrigento, nel tempo ha consolidato nella regione di Iringa una rete di rapporti con gli enti locali e con le organizzazioni internazionali in un’ottica che potrebbe definirsi di cooperazione decentrata, a superamento del modello liberista-assistenziale.

Tale modello, usato dai Paesi ricchi, è stato da sempre applicato nell’ambito della cooperazione, consolidando il principio assistenziale di accudimento dei poveri «con forme di dono che sono rese possibili dal fatto che la società guidata dalle élite più intraprendenti e produttive, produce molta ricchezza e che una piccola parte di questa può essere redistribuita a coloro che sono rimasti indietro, sotto forma di sussidi e servizi assistenziali» (Canevaro, 2008:58). Così facendo, tuttavia, non si fa altro che perpetrare gli squilibri e crearne di nuovi. Come scrive Canevaro, nel suo libro Pietre che affiorano edito da Erickson nel 2008, a superamento del modello liberista-assistenziale basato su concezioni di tipo elitario e centralizzate, si fa strada un’idea di cooperazione che «si deve fare tra attori di culture e Paesi diversi che si riconoscono ugualmente interessati ad agire insieme per uno sviluppo più umano, equo e sostenibile, pacifico e partecipato. Ma questo vuol dire cambiare sia mentalità dei donatori che quella dei beneficiari» (Canevaro, 2008: 65).

Questo principio, in ultima analisi, potrebbe essere alla base del processo che ispira l’associazione Nyumba Yetu, così come l’associazione “Mama Sofia” che abbiamo citato per ricordare la figura dell’ambasciatore Attanasio, proprio perché diventa simbolo del necessario processo di coscientizzazione e riflessione di cui parla Canevaro e che sta alla base di un nuovo modo di pensare alla cooperazione. Perché ciò possa avvenire realmente bisognerà liberarsi dell’immagine del bambino questuante, espressione della nostra benevolenza caritatevole e autoreferenziale, e riconoscere nell’altro la capacità di essere artefice del proprio cambiamento all’interno di una cornice di solidarietà tra esseri umani.

Ed è questo il senso che è possibile ricavare dal testo di Hadithi. Lo si può leggere già nell’introduzione di Zicari che scrive: «non gli aiuti, né gli alimenti, gli indumenti, farmaci, denaro, niente sarà mai abbastanza finché non cambierà l’approccio culturale che l’Occidente ha oggi verso queste popolazioni, la scarsa considerazione che ha di loro in quanto essere umani». Le parole le ritroviamo nei racconti di Todaro, il quale ripercorre le emozioni di ogni singolo incontro della sua esperienza africana, in cui riconosce una solidale dignità nelle persone che ha incontrato, nei volti che ha osservato. Tra le righe del suo diario e delle sue piccole storie (e in modo inequivocabile quando ricorre a una novella di Pirandello “Il capretto nero”), smaschera la falsa generosità dell’uomo bianco. Lo stesso che non riconosce nella prostituta nigeriana, o nelle lacrime del migrante il bel bambino nero, la cui immagine sorridente nella foto dell’adozione a distanza bastava da sé per autocelebrare la fonte inesauribile della propria effimera generosità.

Il passaggio dal testo di Todaro alle immagini di Zicari e dalle immagini al testo si ricostruisce in un perfetto equilibrio che pone al centro l’essere umano con la sua grazia e le sue ipocrisie. Rilancia, al contempo, un appello alle nostre responsabilità verso un continente abitato in maggioranza da giovani e giovanissimi e vessato da conflitti, malattie endemiche, miserie, violenze e disastri ambientali. Se vogliamo davvero portarvi la pace e lo sviluppo, dobbiamo liberarli dalle nostre dipendenze, dalle nostre predazioni, dalle nostre beneficienze.

«Chiuso il libro – scrive Cusumano in conclusione alla sua prefazione – gli occhi dei bambini fotografati, accanto alla cassetta di coca cola o nel gruppo dei compagni di gioco, non sono destinati ad essere cancellati e dimenticati perché ci interrogano con grazia e levità, ci aiutano a capire non solo chi sono loro ma anche chi siamo noi».

Dialoghi Mediterranei, n. 49, maggio 2021

Riferimenti bibliografici

Canevaro A., Pietre che affiorano. I mediatori efficaci in educazione, Erickson, Trento 2008.

Freire, P., La pedagogia degli oppressi, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2018.

Todaro A., Zicari N., Hadithi, racconti d’Africa, Medinova, Favara 2020

______________________________________________________________

Luisa Messina, laureata in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo e in Antropologia Culturale ed Etnologia presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, fa parte di alcune associazioni di volontariato che si occupano di emarginati e immigrati. È impegnata a studiare e analizzare i processi di violenza strutturale presenti nella società attraverso un approccio antropologico. Lavora a Bologna nell’ambito sociale, coordina una struttura di transizione abitativa dove vivono famiglie in disagio abitativo, economico e sociale.

______________________________________________________________