di Antonella Modica

«Era con noi un ragazzo che aveva in mano un osso della gamba dello schiavo con su ancora un po’ di carne e la stava mangiando. Gli dissi di gettar via l’osso. Allora si arrabbiò e con lui gli altri: affermarono che quello era il loro giusto pasto» (Staden, 1991:69). Uomini che mangiano uomini, uomini che cucinano uomini. Il cannibalismo, tra tutti, è il tabù che più spaventa l’uomo poiché mette in pericolo non solo l’individuo in quanto ipotetica vittima ma la prosecuzione stessa delle specie.

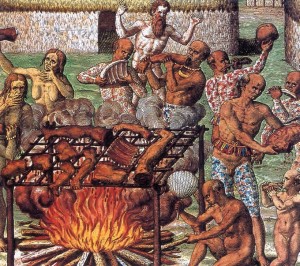

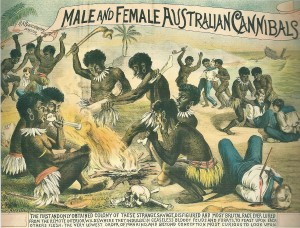

Cibarsi volontariamente di un proprio conspecifico è universalmente considerato un atto ripugnante, meschino e privo di qualunque logicità. È necessario amare i nostri simili, accudirli e proteggerli se necessario: il cannibale infrange tali regole e ciò lo pone in una condizione liminare, tra l’umanità e la bestialità. È questo uno dei motivi per cui il cannibalismo ha da sempre destato l’interesse e la curiosità dell’Occidente “civilizzato” che lo ha associato a forme estreme di barbarie umana, attribuendolo a uomini simili ad animali, privi delle elementari regole della convivenza sociale. Accuse di cannibalismo rivolte da un gruppo umano ad un altro sono frequenti nella storia e sono ben spiegabili con la paura degli “estranei” e con la necessità di distinguere la propria “civiltà” dall’altrui “barbarie”.

L’interesse per il fenomeno cannibalico si palesa soprattutto nella produzione letteraria: molte opere, a partire già dalle Storie di Erodoto, rivelano spesso la curiosità, l’interesse ma anche l’orrore e il disgusto per una pratica considerata selvaggia e primitiva. Nelle Storie così Erodoto scrive:

A settentrione, al di là del deserto che si estende oltre le terre degli Sciti, vivono gli Androfagi, tra di loro si praticano gli usi più selvaggi del mondo e sono un popolo senza giustizia e senza nessuna legge. Sono nomadi, vanno vestiti in modo simile agli Sciti, parlano una loro lingua e, tra quei popoli, sono gli unici che mangiano carne umana (Erodoto, IV: 106).

Il cannibalismo, però, è stato oggetto di grande interesse e attenzione solo a partire dal XVI secolo; viaggiatori, missionari e funzionari coloniali hanno raccolto e pubblicato una gran quantità di testimonianze sul fenomeno che rappresentava, a loro dire, una delle caratteristiche principali dei popoli primitivi con cui erano entrati in contatto durante i loro viaggi. Ciononostante, paradossalmente, è il fenomeno meno conosciuto ed esplorato dalla letteratura antropologica. Uno studio scientifico sulle sue origini comincia solo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo ma, vista l’impossibilità e la difficoltà di elaborare risposte soddisfacenti ed univoche al problema, l’antropologia ha abbandonato questo filone di ricerca impegnandosi nell’analisi del fenomeno da prospettive differenti, approssimative e influenzate da pregiudizi, ponendo spesso le basi per giudizi di valore negativi.

Allo studio del cannibalismo si dedicarono soprattutto gli antropologi della scuola storico-culturale, fra cui Ewald Volhard, giovane antropologo che nel 1939 pubblicò un volume dal titolo Il cannibalismo, nel quale raccolse, con minuzia di particolari, una gran quantità di testimonianze relative a pratiche che implicano il consumo di carne umana, basate su racconti diretti di esploratori, missionari ed etnologi.

Gli innumerevoli fenomeni singolari del cannibalismo possono classificarsi, in base a quello che essi stessi offrono come contenuto significativo, in quattro gruppi principali: cannibalismo profano, giuridico, magico e rituale. Come il cannibalismo profano è quello più povero di significato, così quello rituale è il più ricco (Volhard, 1991: 441).

L’opera di Volhard contribuì a collocare il fenomeno cannibalico all’interno di un più ampio contesto simbolico e religioso, scartando l’idea di una ipotetica origine primitiva e selvaggia, distruggendo il mito del cannibalismo che si configurava come una forma estrema di razzismo e paura dell’altro, del diverso da noi, che spingeva ad attribuire tale pratica, spesso in maniera del tutto fantasiosa, a popolazioni lontane nel tempo e nello spazio e quindi facilmente etichettabili come barbare. Si è oggi ben compreso che

l’orizzonte cannibale […] è un elemento costitutivo della cultura, di tutte le culture in diverso grado. A questo titolo è produttore di pratiche sociali, culturali, politiche e religiose e si manifesta nelle forme più varie: il mito, il racconto, l’attività artistica, le produzioni inconsce, l’espressione amorosa, la manifestazione delle identità, i simboli religiosi, le relazioni di potere, le rappresentazioni del corpo e della malattia, lo spazio della parentela (Kilani, 2005: 276).

Si è però ancora lontani dall’inserire l’analisi del fenomeno all’interno di una problematica antropologica più ampia che ricomprenda al suo interno tutti gli aspetti del problema e che ne possa restituire una visione il più possibile completa e coerente, libera da giudizi di valore. Semplificando, l’universalità del cannibalismo, nelle varie forme che assume e sotto le quali si presenta, risiede nella sua straordinaria capacità di organizzare e discretizzare la realtà, di costruire identità e alterità: attraverso la pratica cannibalica l’uomo si presenta e si rappresenta, costruisce modelli che servono ad articolare il suo rapporto con gli altri, con la vita e la morte, ad organizzare campi di significati derivanti dalla produzione culturale dell’uomo e della cultura. L’appartenenza di un individuo ad un gruppo sociale dipende dalla condivisione, anche parziale, da parte di tutti i membri, di determinati modelli culturali attraverso i quali costruire i confini che delimitano il “noi” dagli “altri”, gli “uguali” dai “diversi”. Le pratiche cannibaliche, al pari di qualunque attività politica, religiosa, sociale e culturale, possono così essere considerate come uno spazio all’interno del quale si costruiscono e si affermano le identità del singolo e del gruppo in relazione all’altro da loro.

Comprendere il complesso meccanismo alla base del processo di costruzione identitaria, attraverso la particolare pratica del cannibalismo, può diventare, se usato correttamente, un utile strumento di interpretazione critica della realtà contemporanea in cui quotidianamente agiscono sistemi di codificazione identitaria simili nella sostanza ma dissimili nella forma.

Per tentare di comprendere tale fenomeno è importante inserirlo e collocarlo all’interno del vasto universo simbolico comprendente la concezione della vita, della morte e la continuità di un gruppo sociale. Prescindendo dai casi di cannibalismo per necessità quando, a causa di carestie, guerre o situazioni eccezionali, di fatto la carne umana costituisce l’unico cibo disponibile, nelle società che lo praticano il cannibalismo si configura come un atto rituale che presuppone l’esistenza di regole condivise dal gruppo, relativamente, per esempio, alle modalità di uccisione e smembramento del corpo della vittima, alla distinzione tra parti commestibili e parti proibite, alla loro attribuzione (alcuni organi possono essere riservati o vietati a determinate categorie di persone), alle modalità di preparazione delle carni.

Quindi nell’analizzare il fenomeno una prima importante distinzione da fare è quella tra cannibalismo rituale, di specifico interesse per l’antropologia culturale, consistente nel mangiare parti del corpo umano a scopo magico o religioso, e cannibalismo di penuria. Quest’ultimo ha un significato puramente alimentare, è un mezzo per sopravvivere in situazioni di grave carestia, assoluta mancanza di cibo o gravi difficoltà nell’approvvigionamento alimentare.

A questo particolare tipo di cannibalismo si riferisce Polibio nelle Storie quando scrive:

Nel periodo in cui Annibale progettava di preparare con le truppe la marcia dall’Iberia in Italia, e si preannunciavano enormi difficoltà per i viveri e la disponibilità di rifornimenti per le truppe […] uno degli amici […] espresse il parere secondo cui gli si presentava una sola via che consentisse di arrivare in Italia. Quando Annibale lo invitò a parlare, disse che bisognava addestrare e abituare le truppe a mangiare carne umana (Polibio, IX; 24).

Interessante è quanto scritto da Lévi Strauss in Tristi Tropici:

Nessuna società è profondamente buona e nessuna è assolutamente cattiva […] Prendiamo il caso dell’antropofagia che, di tutti gli usi selvaggi è senza dubbio quello che ci ispira più orrore e disgusto. Bisognerà prima di tutto dissociarne le forme propriamente alimentari, cioè quelle per cui l’appetito della carne umana si spiega con la mancanza di altro nutrimento animale, come in alcune isole polinesiane. Da quella fame violenta nessuna società è moralmente protetta; la fame può spingere gli uomini a mangiare qualsiasi cosa e ne è prova l’esempio recente dei campi di sterminio (Lévi Strauss, 2008: 331-332).

Un’ulteriore importante distinzione è quella tra endocannibalismo ed esocannibalismo. L’endocannibalismo si presenta come una fase delle cerimonie funebri in cui viene consumata parte del corpo del defunto affinché il suo spirito possa continuare a sopravvivere, evitando così che il gruppo, con la morte del congiunto, ne perda le qualità. Tale forma di cannibalismo solitamente non prevede l’uccisione della vittima ma si focalizza su persone già morte. La loro carne e le loro ossa rappresentano simbolicamente la rigenerazione e la trasmissione dei valori sociali e della fertilità da una generazione alla successiva. In molti popoli era previsto il consumo delle ceneri dei defunti, della loro carne carbonizzata o delle ossa triturate che, mescolate con bevande, venivano ingerite, prolungando la vita dell’estinto. Esempio di tale pratica sono i Yanoama dell’Amazzonia e della Nuova Guinea che cremano i resti dei loro defunti ingerendone le ceneri durante particolari cerimonie rituali. Secondo le loro credenze soltanto così sarà possibile all’anima del defunto abbandonare il corpo e tornare alla casa del Tuono dove vivrà in eterna giovinezza.

Un’ulteriore importante distinzione è quella tra endocannibalismo ed esocannibalismo. L’endocannibalismo si presenta come una fase delle cerimonie funebri in cui viene consumata parte del corpo del defunto affinché il suo spirito possa continuare a sopravvivere, evitando così che il gruppo, con la morte del congiunto, ne perda le qualità. Tale forma di cannibalismo solitamente non prevede l’uccisione della vittima ma si focalizza su persone già morte. La loro carne e le loro ossa rappresentano simbolicamente la rigenerazione e la trasmissione dei valori sociali e della fertilità da una generazione alla successiva. In molti popoli era previsto il consumo delle ceneri dei defunti, della loro carne carbonizzata o delle ossa triturate che, mescolate con bevande, venivano ingerite, prolungando la vita dell’estinto. Esempio di tale pratica sono i Yanoama dell’Amazzonia e della Nuova Guinea che cremano i resti dei loro defunti ingerendone le ceneri durante particolari cerimonie rituali. Secondo le loro credenze soltanto così sarà possibile all’anima del defunto abbandonare il corpo e tornare alla casa del Tuono dove vivrà in eterna giovinezza.

Viceversa, l’esocannibalismo vede i nemici catturati o uccisi in guerra, schiavi e stranieri, trasformarsi in cibo. La vittima è sempre una persona esterna al gruppo di appartenenza. In un contesto ritualizzato, quale quello bellico, in cui la violenza viene rivolta all’esterno del gruppo di appartenenza, cibarsi del nemico significa assorbirne il valore, le qualità e l’energia, impedendo allo spirito nemico di vendicarsi o nuocere al gruppo.

Le pratiche esocannibaliche erano in passato assai diffuse tra le tribù di cacciatori di teste in Polinesia, Melanesia, Nuova Guinea, Africa ed America Latina. Proprio qui tra i Tupinamba, il mercenario tedesco Hans Staden visse per quasi un anno con l’incubo di essere divorato. Nel racconto della sua avventura nel Nuovo Mondo ci fornisce numerosi particolari sulle pratiche esocannibaliche del raggruppamento Tupi-Guaranì. Costretto dai suoi carcerieri a partecipare ad un rito di uccisione e consumazione delle carni di uno schiavo, così racconta:

Venne il momento di bere per la morte dello schiavo; perché questa è la loro usanza: Quando decidono di mangiare un uomo, preparano con le radici una bevanda che chiamano cauim, e solo quando il cauim è completamente bevuto uccidono la vittima […] Gli dissi «sono anch’io un prigioniero come te, e non sono venuto qui per mangiarti, ma i miei padroni mi hanno portato con sé», mi rispose che sapeva bene come la nostra gente non mangiasse carne umana (Staden, 1991: 68).

Francesco Remotti dedica il saggio Contro l’identità, pubblicato nel 1996, alla comprensione dei rituali che accompagnano la cannibalizzazione dei nemici tenuti prigionieri presso i Tupinamba. Dalla lettura del racconto di Staden e influenzato da Montaigne, Remotti vede nella ritualità cannibalica una contrapposizione tra “noi” e “loro”. Negli Essais Montaigne descrive i vizi e i difetti della società francese ed europea del suo tempo e poi così afferma:

Mi sembra [che in quei popoli] non vi sia nulla di barbaro e di selvaggio […] se non che ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi; sembra infatti che noi non abbiamo altro punto di riferimento per la verità e la ragione che l’esempio e l’idea delle opinioni e degli usi del paese in cui siamo (Montaigne, 1966: 272).

L’appellativo barbarie nasce dai nostri limiti conoscitivi, dalla nostra incapacità di comprendere ciò che a noi è estraneo, dalla trasformazione delle nostre idee, opinioni e costumi in certezze e verità dogmatiche e assolute. «Possiamo ben definirli barbari» concede Montaigne, ma solo «se li giudichiamo secondo le regole della ragione», non se li confrontiamo «con noi stessi, che li superiamo in ogni sorta di barbarie» (Montaigne, 1966: 278).

Tale contrapposizione nasce dalla guerra guerreggiata praticata dalle tribù di caccia e raccolta, non per acquisire nuovi beni o nuove terre ma per dimostrare la propria superiorità, singola o di gruppo, nei confronti dell’altro; una volta sconfitti si è consapevoli di diventare cibo dei vincitori. In tale opposizione è possibile individuare la volontà di annientamento e di acquisizione dell’altro diverso da noi attraverso l’ingestione, inglobandolo sotto forma di alimento. I gruppi che si contrappongono e combattono si intrecciano senza fine: il guerriero sconfitto diventa il pasto del nuovo vincitore il cui corpo a sua volta diventerà la tomba del vinto che ritroverà i suoi compagni precedentemente divorati, in una sfida continua alimentata dalla volontà di voler imporre la propria identità, individuale e di gruppo, sugli altri. Inoltre, ulteriore elemento di coesione sociale e gruppale, «la trasformazione del nemico in alimento richiede tempo e passaggi» (Remotti, 1996: 77), viene cioè modificato nel suo aspetto esteriore e adattato ai canoni estetici del gruppo vincitore, non viene disprezzato ma gli vengono riconosciute qualità e valore. Il processo di manipolazione del cibo, nello specifico carne umana, ne esorcizza la pericolosità, in quanto corpo estraneo potenzialmente contaminante che immettiamo all’interno del nostro organismo. L’alimentazione rientra a pieno titolo tra le pratiche fondamentali del sé, dirette alla propria cura attraverso il costante nutrimento del corpo con cibi considerati culturalmente appropriati che, oltre a costituire una fonte di piacere, agiscono simbolicamente rivelando l’identità di un individuo a sé stesso e agli altri.

Tale contrapposizione nasce dalla guerra guerreggiata praticata dalle tribù di caccia e raccolta, non per acquisire nuovi beni o nuove terre ma per dimostrare la propria superiorità, singola o di gruppo, nei confronti dell’altro; una volta sconfitti si è consapevoli di diventare cibo dei vincitori. In tale opposizione è possibile individuare la volontà di annientamento e di acquisizione dell’altro diverso da noi attraverso l’ingestione, inglobandolo sotto forma di alimento. I gruppi che si contrappongono e combattono si intrecciano senza fine: il guerriero sconfitto diventa il pasto del nuovo vincitore il cui corpo a sua volta diventerà la tomba del vinto che ritroverà i suoi compagni precedentemente divorati, in una sfida continua alimentata dalla volontà di voler imporre la propria identità, individuale e di gruppo, sugli altri. Inoltre, ulteriore elemento di coesione sociale e gruppale, «la trasformazione del nemico in alimento richiede tempo e passaggi» (Remotti, 1996: 77), viene cioè modificato nel suo aspetto esteriore e adattato ai canoni estetici del gruppo vincitore, non viene disprezzato ma gli vengono riconosciute qualità e valore. Il processo di manipolazione del cibo, nello specifico carne umana, ne esorcizza la pericolosità, in quanto corpo estraneo potenzialmente contaminante che immettiamo all’interno del nostro organismo. L’alimentazione rientra a pieno titolo tra le pratiche fondamentali del sé, dirette alla propria cura attraverso il costante nutrimento del corpo con cibi considerati culturalmente appropriati che, oltre a costituire una fonte di piacere, agiscono simbolicamente rivelando l’identità di un individuo a sé stesso e agli altri.

Comincia ad esser chiaro che il cannibalismo non può essere considerato semplicemente un gesto di inaudita ferocia, compiuto da barbare e folli popolazioni, ma deve essere analizzato e osservato con occhio attento per riuscire a cogliere le motivazioni che stanno alla sua base, in un continuo intrecciarsi di diversi livelli di lettura e differenti modalità di analisi.

Qualche anno fa venne pubblicato un articolo, probabilmente frutto della fervida fantasia del giornalista di turno, che narrava di cinque immigrati clandestini sopravvissuti per quindici giorni ad un naufragio essendosi cibati del corpo dei loro compagni morti. Testualmente: «Alcuni dei cadaveri sono stati buttati in mare, ma i cinque rimasti a bordo, allo stremo delle forze, si sono trovati davanti ad una orribile scelta: morire o diventare cannibali». Morire di stenti ma “civilmente” o sopravvivere e diventare cannibali, avvicinandosi pericolosamente al confine tra umanità e animalità? Il cannibalismo si viene quindi a configurare, ancora una volta, come segno tangibile della stigmatizzazione del diverso, di quel processo di produzione dell’alterità attraverso il quale passa la creazione della propria identità. Quindi quale miglior infamante accusa? Mangiare un proprio simile, nutrirsi della sua carne e dissetarsi con il suo sangue…il massimo dell’alterità cui corrisponde il massimo dell’identità. Noi, abitanti della civilizzata Europa, loro pericolosi migranti clandestini che si mangiano l’un l’altro…

Dialoghi Mediterranei, n.14, luglio 2015

Riferimenti bibliografici

W. Burkert, La creazione del sacro. Orme biologiche nell’esperienzareligiosa, Milano, Adelphi Edizioni, 2003.

M. Godelier, Le corpshumain: concu, possédé, supplicié, cannibalisé, CNRS Eds, 2009.

A. Guglielmino, Cannibali a confronto. L’uomo è ciò che mangia, Roma, Edizioni Memori, 2007.

M. Kilani, Cannibalismo e antropoiesi o del buon uso della metafora, in AA.VV., Figure dell’umano. Le rappresentazioni dell’antropologia, Roma, Meltemi, 2005: 261-306.

C. Lévi Strauss, Tristi Tropici, Milano, Il Saggiatore, 2008.

V. Lusetti, Cannibalismo ed evoluzione, Roma, Armando editore, 2006.

V. Lusetti, Il cannibalismo e la nascita della coscienza, Roma, Armando Editore, 2008.

L. Monferdini, Il cannibalismo, Milano, Xenia, 2000.

M. Montaigne, Dei Cannibali, in Fausta Garavini (a cura di), Saggi, Milano, Adelphi, 1966.

F. Remotti, Contro l’identità, Bari, Laterza, 1996.

H. Staden, La mia prigionia tra I cannibali (1553-1555), a cura di A. Guadagnin, Milano, EDT, 1991.

A. Tartabini, Cannibalismo e antropofagia. Uomini e animali, vittime e carnefici, Milano, Mursia, 1997.

R. Villeneuve, Les cannibals, Paris, Pygmalion/Gerard Watelet, 1979.

E. Volhard, Il cannibalismo, Torino, Bollati Boringhieri,1991.

_______________________________________________________________

Antonella Modica, laureata in Antropologia Culturale ed Etnologia presso l’Università degli Studi di Palermo con un lavoro di ricerca dal titolo Cannibalismo e sacrifici umani: quando l’uomo diventa buono da mangiare, si è successivamente specializzata nella valorizzazione e musealizzazione delle tradizioni etno-antropologiche. Tra i suoi interessi questioni relative soprattutto al recupero della conoscenza degli antichi mestieri e della cultura immateriale ad essi connessa.

________________________________________________________________