per la cittadinanza

di Enzo Pace

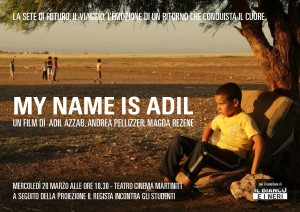

In occasione del festival Interreligious che si tiene ogni anno a Padova tra febbraio e marzo (è giunto alla nona edizione) ho avuto la fortuna di vedere e commentare una bella pellicola. I registi sono tre giovani alla loro prima esperienza cinematografica: ‘Adil Azzab è nato in Marocco, ma dall’età di 13 anni è arrivato a Milano, dove ora vive e lavora, Magda Rezene, nata a Milano da genitori eritrei e Andrea Pellizzer, milanese d’origine con ascendenze venete, visto il cognome.

Il film s’intitola My name is ‘Adil (in arabo il sottotitolo è più esplicito: بلاد هي بلاد /Il Paese è il Paese) e racconta la storia di un ragazzino pastore di un piccolo gregge di proprietà di uno zio paterno. Il padre di ‘Adil è emigrato in Italia verso la fine degli anni Ottanta e il bambino è stato affidato alle cure della mamma e dello zio. Questi lo tratta come uno schiavo, lo picchia, fa scommesse (a colpi di scatolette di tonno) su di lui quando lo spinge a lottare con altri bambini, gli impedisce di giocare a pallone coi suoi coetanei. Un inferno per il piccolo ‘Adil. Da qui la decisione di lasciare il villaggio, un grumo di povere case sparse su una terra un tempo fertile (siamo ai piedi del medio Atlante) e andare a Milano a cercare suo padre. Quando parte, confortato dalle parole sagge di suo nonno e di sua madre, il desiderio che lo spinge a lasciare il suo Paese è alimentato non solo dalla volontà di stare vicino a un padre sin allora assente, ma anche dall’aspettativa di poter cambiare la propria vita in meglio, seguendo i sogni che i suoi amici coetanei raccontavano nei pochi momenti di svago di cui godevano: di un’Europa dove è facile fare soldi, avere una macchina e tante ragazze attorno.

Usando la tecnica della dissolvenza e della voce narrante che di tanto in tanto si interrompe con serrati dialoghi, tutta la storia, successiva alla decisione di migrare in Italia, è narrata come una traversata (c’è di mezzo il mare Mediterraneo) da un mondo vicino a un altro lontano (la Milano vista con gli occhi del ragazzino ‘Adil è grigia, piovosa, fredda, mentre il villaggio è inondato dal sole) le cui frontiere, a un certo punto, finiscono per sovrapporsi, una dissolvenza che fisicamente passa dalle immagini del film all’immaginario interiore di un giovane ‘Adil che ha realizzato nella capitale lombarda, non senza sacrifici, il sogno di studiare e apprendere la professione di elettricista.

Egli si sente italiano, ma non ha dimenticato da dove viene. Tant’è che un giorno ritorna per qualche giorno in Marocco per rivedere i suoi. La storia si chiude con ‘Adil che proietta sul muro scrostato esterno della povera casa del villaggio natale, rimbiancato con le sue mani a bella posta, il film di cui stiamo parlando, girato sul posto due anni prima, che nessuno aveva ancora visto.

La traversata è stata compiuta. Non nel senso che ‘Adil ha deciso di tornare al suo paesello natale. Egli si sente italiano e, allo stesso tempo, non vuole rinunciare alle sue radici. Tale doppia appartenenza per lui è quasi naturale, necessaria, non essendo nato in Italia. In ogni caso, il confine fra nazionalità e cittadinanza è per lui valicabile, lo si può attraversare. ‘Adil ha 33 anni, tredici passati in Marocco e venti in Italia.

Una storia questa per molti versi verosimile, che dovrebbe far riflettere quanti continuano a opporsi a una nuova legge sulla cittadinanza. In particolare, in base a una argomentazione che, a mio parere, è contraddittoria: la cittadinanza non può essere conferita a chi, anche se nato in Italia o arrivato in minore età nel nostro Paese, è comunque figlio o figlia di genitori stranieri, espressione di una cultura diversa da quella italiana. Essere cittadini, continua l’argomentazione, significa condividere valori e visioni del mondo comuni; non possiamo concederla automaticamente per nascita o dopo un ciclo di scolarizzazione primaria a chi è stato socializzato in ambienti familiari che esprimono disagio o addirittura ostilità nei confronti di tali valori. Lo jus culturae delle famiglie d’origine, in tale modo di ragionare, diventa un impedimento dirimente all’accesso alla cittadinanza individuale. Magari chi sostiene questa tesi è contro il così detto multiculturalismo, salvo poi considerare le diversità culturali d’appartenenza di un individuo come un destino obbligato da seguire..

Lo scriveva a chiare lettere Galli della Loggia nel 2017 [1]:

«Come si sa, infatti, la cittadinanza italiana sarebbe d’ora in poi dovuta di diritto a chiunque, compiuto il diciottesimo anno di età, sia nato in Italia da genitori stranieri o vi sia arrivato prima dei dodici anni. E inoltre che in Italia abbia compiuto con successo un ciclo scolastico di almeno cinque anni o un corso d’istruzione o formazione professionale triennale o quadriennale. La legge insomma prescinde del tutto dal contesto culturale familiare o di gruppo in cui il futuro cittadino è cresciuto, e tanto più da qualunque accertamento circa l’influenza che tale contesto può avere avuto su di lui, sui suoi valori personali, sociali e politici. (…) Se si vuol stare coi piedi per terra è giocoforza ammettere che a proposito della nuova legge le preoccupazioni dell’opinione pubblica nascono in specie in relazione a una categoria particolare di immigrati: gli immigrati di cultura islamica. Sono preoccupazioni realistiche. È in tale ambito, infatti, che si registra la presenza di un fortissimo vincolo familiare e di gruppo, cementato e per così dire sublimato da un altrettanto forte comandamento religioso. (…) Il fatto è che se l’obiettivo pienamente condivisibile della legge sullo ius soli è l’integrazione nella società italiana, allora appare del tutto irragionevole supporre che una tale integrazione presenti gli stessi problemi per chi proviene, faccio un esempio, dal Perù o dal Congo. Appare del tutto sensato, invece, supporre che nel secondo caso l’integrazione sia assai più lunga e difficile, presenti aspetti assai più complessi. E poiché evidentemente la legge non può fare discriminazioni, appare allora altrettanto sensato pensare ad un testo di legge diverso da quello attuale, e cioè “tarato” sulla fattispecie più difficile, vale a dire sull’immigrazione proveniente dalle culture più distanti da quella italiana. (…) Stando così le cose, è più che lecito chiedersi se sia davvero immaginabile che il semplice fatto, come immagina la legge, di avere frequentato le nostre scuole elementari (un ciclo d’istruzione di cinque anni appunto) possa realmente legare all’Italia, alla sua cultura e ai suoi valori un giovane che, mettiamo, per il resto della sua esistenza sia vissuto però entro un contesto familiare, religioso e di gruppo fortemente islamizzato».

Ho volutamente riportato per esteso alcuni brani di questo articolo, che forse molti ricorderanno per la discussione che suscitò nei giorni che precedettero la “messa in letargo” del progetto di legge presentato dalle forze di sinistra sullo jus culturae (che, dunque, già di per sé era diverso dallo jus soli), perché l’argomento principale cui l’autore ricorre per criticare tale progetto è il seguente: anticipare in qualche modo l’accesso alla cittadinanza alle nuove generazioni discendenti da famiglie d’immigrati non può essere fatto a cuor leggero, senza tener conto dell’ambiente familiare di provenienza dei nuovi cittadini, in particolare per persone che sono nate e sono state socializzate in famiglie di fede musulmana. Per cui, pur riconoscendo che una legge sulla cittadinanza debba essere erga omnes, Galli della Loggia introduce il criterio della distanza/vicinanza culturale come filtro per facilitare o graduare il riconoscimento dello status d’italiano pieno jure.

Ho volutamente riportato per esteso alcuni brani di questo articolo, che forse molti ricorderanno per la discussione che suscitò nei giorni che precedettero la “messa in letargo” del progetto di legge presentato dalle forze di sinistra sullo jus culturae (che, dunque, già di per sé era diverso dallo jus soli), perché l’argomento principale cui l’autore ricorre per criticare tale progetto è il seguente: anticipare in qualche modo l’accesso alla cittadinanza alle nuove generazioni discendenti da famiglie d’immigrati non può essere fatto a cuor leggero, senza tener conto dell’ambiente familiare di provenienza dei nuovi cittadini, in particolare per persone che sono nate e sono state socializzate in famiglie di fede musulmana. Per cui, pur riconoscendo che una legge sulla cittadinanza debba essere erga omnes, Galli della Loggia introduce il criterio della distanza/vicinanza culturale come filtro per facilitare o graduare il riconoscimento dello status d’italiano pieno jure.

Un criterio che, calcando la mano sulla differenza di religione, finisce per distinguere cittadini affidabili da quelli non affidabili, per i quali occorre un supplemento d’indagine nel concedere lo status di civis. Si tratterebbe, come del resto con chiarezza l’autore afferma, di una ragionevole discriminazione che immagina una società inevitabilmente stratificata, in modo gerarchico, per sub-culture: da quelle vicine alla nostra a quelle lontane, per giunta abitate da individui, famiglie, comunità religiose viste per la loro appartenenza a una fede religiosa (l’islam) come la hegeliana notte dove tutte le vacche sono nere.

Le culture sono concepite, in tale ragionamento, come abiti morali di una sola taglia, che tutti i componenti di questo o quel gruppo culturale finiscono per indossare. Orizzonti di senso ristretti che non consentirebbero a chi cerca di vedere oltre, verso altri mondi di senso possibili. Sempre seguendo le ‘ragionevoli’ considerazioni di Galli della Loggia, si assume che “la cultura più distante” sia quella islamica (ed essa sola) e che, siccome essa potenzialmente “genera mostri”, possiamo concedere la cittadinanza a tutti tranne che ai musulmani. Come se l’islam fosse l’integratore supremo della biografia delle persone e come se la cultura di queste persone potesse essere ridotte e ricondotta solo all’islam.

La storia che ‘Adil racconta c’entra molto poco con l’islam o con i modelli culturali di una società come quella marocchina che conosce trasformazioni profonde (compresa una transizione demografica che la dice lunga sulla tenuta della famiglia patriarcale, se è vero che oggi il tasso di natalità si attesta al 2,4 nati per donna) dal punto di vista culturale e religioso (da alcuni anni nelle facoltà teologiche si formano le murshidat, giovani donne che studiano teologia e scienze coraniche, che un domani potranno essere guide spirituali con funzioni parallele a quelle esercitate dagli imam). C’entrano molto di più nella vita dei tanti ‘Adil che vivono in Italia le condizioni economiche, la voglia d’istruzione e di miglioramento professionale. Come tanti altri suoi coetanei, marocchini, pakistani, tunisini, egiziani e così via il riferimento alla religione di nascita non predice necessariamente che sarà un credente e praticante osservante o un islamista arrabbiato contro i poteri forti (che impongono regimi dittatoriali in patria o sfruttano con nuove forme di dipendenza coloniale le risorse materiali e la coscienza collettiva di un popolo). Così come, se in un ambiente familiare si commettono reati o violazioni di diritti fondamentali della persona, pensando di obbedire ad un comandamento religioso (nel nostro caso islamico), varrà il principio liberale secondo cui la responsabilità penale è personale e non dovrà ogni volta essere imputato a tutti coloro che in modi differenziati si sentono musulmani.

La storia che ‘Adil racconta c’entra molto poco con l’islam o con i modelli culturali di una società come quella marocchina che conosce trasformazioni profonde (compresa una transizione demografica che la dice lunga sulla tenuta della famiglia patriarcale, se è vero che oggi il tasso di natalità si attesta al 2,4 nati per donna) dal punto di vista culturale e religioso (da alcuni anni nelle facoltà teologiche si formano le murshidat, giovani donne che studiano teologia e scienze coraniche, che un domani potranno essere guide spirituali con funzioni parallele a quelle esercitate dagli imam). C’entrano molto di più nella vita dei tanti ‘Adil che vivono in Italia le condizioni economiche, la voglia d’istruzione e di miglioramento professionale. Come tanti altri suoi coetanei, marocchini, pakistani, tunisini, egiziani e così via il riferimento alla religione di nascita non predice necessariamente che sarà un credente e praticante osservante o un islamista arrabbiato contro i poteri forti (che impongono regimi dittatoriali in patria o sfruttano con nuove forme di dipendenza coloniale le risorse materiali e la coscienza collettiva di un popolo). Così come, se in un ambiente familiare si commettono reati o violazioni di diritti fondamentali della persona, pensando di obbedire ad un comandamento religioso (nel nostro caso islamico), varrà il principio liberale secondo cui la responsabilità penale è personale e non dovrà ogni volta essere imputato a tutti coloro che in modi differenziati si sentono musulmani.

Riscrivere le regole sulla cittadinanza implica il riconoscimento che la società italiana è in movimento, caratterizzato dalla diversità delle diversità culturali e religiosi. Governare politicamente tale trasformazione significa separare la religione dalla politica e, allo stesso tempo, stabilire le regole del gioco di un pluralismo religioso, dove tutte le comunità di fede sono trattate alla pari, senza privilegi né ragionevoli discriminazioni [2]. Un’operazione classicamente liberale, che stenta a definirsi nelle stanze del potere politico, che hanno visto finire, tra l’altro, in qualche polveroso archivio ministeriale, almeno tre moderni progetti di legge sulla libertà religiosa. Superare il criterio etno-nazionale (jus sanguinis) non è facile, ma è possibile se è vero che in uno Stato come la Germania costituzionalmente fondato sul primato del Volk, dal 2000 è entrata in vigore una riforma della cittadinanza che ha introdotto, quale ulteriore condizione per acquisirla il principio del luogo di nascita (ius soli o Geburtsortsprinzip) in aggiunta a quello della filiazione.

Una società in movimento, dunque, non è detto che riesca a mantenere gli individui fedeli e leali alle leggi dei loro padri e/o alla Legge di Dio. Una politica lungimirante dovrebbe essere interessata a cambiare qualche regola del gioco per accelerare prima del compimento dei diciotto anni (o in automatico al raggiungimento del diciottesimo anno, abolendo, quindi, la discrezionalità amministrava nel concederla che ancor oggi vige in materia) l’accesso alla cittadinanza di ragazze e ragazzi con genitori di origine straniera che, in ogni caso, possiamo esserne certi, saranno l’Italia del domani. Non è retorica, è la realtà.

Dialoghi Mediterranei, m. 54, marzo 2022

Note

[1] E. Galli della Loggia, Noi, i migranti e lo jus soli. I dubbi che sono legittimi, “Corriere della Sera”, 23/9/2017.

[2] Sulla distinzione fra diversità e pluralismo rinvio a E. Pace, Diversità e pluralismo religioso, Rimini, Pazzini 2021.

__________________________________________________________________________

Enzo Pace, è stato professore ordinario di sociologia e sociologia delle religioni all’Università di Padova. Directeur d’études invité all’EHESS (Parigi), è stato Presidente dell’International Society for the Sociology of Religion (ISSR). Ha istituito e diretto il Master sugli studi sull’islam europeo e ha tenuto il corso Islam and Human Rights all’European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation. Ha tenuto corsi nell’ambito del programma Erasmus Teaching Staff Mobility presso le Università di Eskishehir (Turchia) (2010 e 2012), Porto (2009), Complutense di Madrid (2008), Jagiellonia di Cracovia (2007). Collabora con le riviste Archives de Sciences Sociales des Religions, Social Compass, Socijalna Ekologija, Horizontes Antropologicos, Religiologiques e Religioni & Società. Co-editor della Annual review of the Socioklogy of Religion, edito dalla Brill, Leiden-Boston, è autore di numerosi studi. Tra le recenti pubblicazioni si segnalano: Cristianesimo extra-large (EDB, 2018) e Introduzione alla sociologia delle religioni (Carocci, 2021, nuova edizione).

______________________________________________________________