di Antonino Cusumano

Finita la guerra, la pietà popolare piangerà i morti disseppelliti dalle macerie e dalle fosse comuni e i profughi lentamente torneranno nelle città e nei paesi dove saranno ricostruite le case e le fabbriche distrutte, insieme alle famiglie spezzate e alle vite sconvolte. Resteranno le storie individuali e le memorie collettive a testimoniare quanto è accaduto. Resteranno i tribunali delle corti penali internazionali e quelli della Storia a giudicare gli eccidi e le responsabilità criminali degli uomini. Resteranno le fotografie, forse le armi più potenti di tutte le macchine da guerra. Resteranno le immagini a ricordare, a raccontare, a certificare l’inverosimile, l’inimmaginabile, l’indicibile.

Le fotografie nei conflitti hanno avuto da sempre un ruolo insostituibile quale contributo all’informazione dei fatti mentre essi accadono, alla rivelazione degli attimi sfuggenti e dei particolari più umani e più nascosti, alla riflessione su questioni connesse alla verità effettuale e alla rappresentazione della realtà. Il fotografo di guerra è in fondo il testimone oculare che come l’antropologo mostra e dimostra di essere stato là al posto nostro, nel luogo dove si combatte, si consuma l’orrore, si cede o si resiste alla morte. Non è necessario precisare che può essere strumento della propaganda se asservito al potere politico, funzionale alla manipolazione dell’opinione pubblica, impegnato a selezionare e indirizzare lo sguardo per occultare, persuadere o peggio ingannare. La propaganda – si sa – è consustanziale alla retorica delle guerre. E la formidabile evoluzione tecnologica dei media ne ha potenziato l’efficacia e la pervasività, al punto che nella “realtà aumentata” la fotografia finisce col generare meta-immagini, immagini di immagini, col fondere e confondere verosimiglianza e artificio, verità e finzione.

Ma il fotografo può essere – anche senza volerlo – non solo cronista ma artefice di storia, se le immagini penetrate nell’immaginario collettivo diventano icone, coagulo di simboli che trapassano l’evento materializzato sotto i nostri occhi e fissato per sempre senza l’ausilio di parole e didascalie. Sono gli scatti che nell’istante strappato al divenire hanno in sé la forza di un’invettiva militante contro la guerra, la capacità di scuotere le coscienze, di interrogare le nostre responsabilità, di dirci quanto quel che accade ci riguardi. Formidabili antidoti fattuali alla vacuità verbale di certi dibattiti sui social e sui media, sono essi stessi inoppugnabili capi d’accusa delle atrocità e delle crudeltà, atti inconfutabili che notificano i crimini da processare, documenti che hanno valore universale di denuncia e di condanna. Prove materiali della ferocia della guerra che per l’impatto emotivo possono sorprendere, inquietare, scioccare, così da disvelare con un clic meglio e immediatamente quanto le parole, i discorsi, i ragionamenti non riescono spesso compiutamente a spiegare.

Si pensi alla foto della madre riversa sull’asfalto con i suoi due figli che alle porte di Irpin in Ucraina sono rimasti uccisi da colpi di mortai con accanto il trolley pieno delle povere cose salvate, il bagaglio di una vita. Un’istantanea della fuga troncata, della tragedia consumata per strada in mezzo alle macerie. Si pensi alla foto della donna incinta ferita dopo il bombardamento dell’ospedale pediatrico di Mariupol, trasportata su una barella di fortuna e poi morta col suo bambino. Un’altra immagine simbolo tra le tante che restano a segnare una cicatrice nella nostra memoria, un sussulto alla pigra postura di noi lontani spettatori. Protagonisti di moltissime immagini sono i bambini, vittime delle bombe o costretti nei rifugi antiaerei, rannicchiati negli scantinati o al centro delle migrazioni di massa forzate, delle marce a piedi, degli estenuanti viaggi sui treni. Sono scatti che muovono alla partecipazione emozionale, alla commozione, al pathos.

Altro movente e altra dinamica ha in tutta evidenza la fotografia scattata nella piazza del mercato di Leopoli dove sono stati allineati centonove passeggini vuoti: “Questo è il numero di bambini ucraini uccisi senza pietà dalle truppe russe dall’inizio della guerra”, dice la didascalia che accompagna la pubblicazione il 18 marzo su twitter a cura del Ministero degli Esteri ucraino. Una composizione scenograficamente studiata ad alta connotazione simbolica e ad esplicita intenzionalità politica.

Non diversamente è da interpretare la fotografia diventata virale che ha per soggetto una bambina con le treccine raccolte in un nastro giallo-azzurro (i colori della bandiera ucraina), con il lecca lecca in bocca e un fucile tra le braccia, seduta sul davanzale di una finestra di un edificio devastato dai missili russi. Un fotogramma costruito e postato dal padre su facebook per “portare l’attenzione del mondo sull’aggressione russa”, non senza suscitare perplessità e qualche polemica per l’uso strumentale di minori in operazioni mediatiche eticamente discutibili nel contesto della tragica esperienza bellica. Della quale il fotografo estraneo alle seduzioni dei social e attento alle umane e concrete vicende che scorrono sotto i suoi occhi restituisce testimonianze di prima mano fino al punto da spingersi il più vicino possibile, da gettare il suo corpo nella mischia del conflitto, nel fuoco degli scontri sul fronte militare. Così hanno perso la vita in Ucraina fino ad oggi venti cronisti tra giornalisti, cameramen e fotografi. Un sacrificio che aggiunge all’epica insensatezza della guerra l’eroismo di chi è chiamato a raccontarla e a documentarla.

Assieme alle tante immagini che ci aiutano a vedere le conseguenze dei bombardamenti entrano nelle nostre case i gesti, i volti e le abitudini della gente che parte o cerca riparo, frammenti etnografici di quotidianità stravolta e resiliente, scorci di paesaggi urbani desertificati o distrutti, in cui si inventano tecniche empiriche e forme di sopravvivenza. Vediamo gli anziani portati a spalla dai soldati e la statua del Cristo di Leopoli staccata dalla parete e messa in sicurezza in un bunker. Una foto quest’ultima che, per il soggetto, il taglio dell’inquadratura e le posture, evoca la nota sintassi del rito popolare delle sacre rappresentazioni della Passione, in una clamorosa giustapposizione di simboli e significati.

Osserviamo gli animali domestici che gli ucraini portano con sé nella fuga, stretti al petto o custoditi nelle gabbiette, come compagni da salvare nonostante le mille urgenze e difficoltà. Una lezione di cura e sensibilità per quanti in tempo di pace abbandonano in autostrada il proprio cane o il proprio gatto per andare in vacanza. Scopriamo l’insolito muro di libri eretto dietro una finestra a protezione della casa dalle bombe, il giovane che in bicicletta si aggira tra le rovine di Kiev, il gruppo dei musicisti che cantano in coro davanti al teatro di Odessa il Va’ Pensiero di Giuseppe Verdi, i giovani sposi che celebrano in un check point il loro matrimonio in divisa militare, lui con il fucile in spalla, lei con un mazzo di fiori tra le mani. Immagini diverse di forme comuni e straordinarie di resistenza del popolo ucraino, di desiderio e di fiducia nel futuro malgrado tutto, di difesa materiale e culturale dell’identità storica e della propria stessa esistenza.

Nel racconto che le fotografie compongono sembrano richiamarsi memorie delle guerre del secolo scorso: le barricate fatte di sacchi di sabbia e le trincee scavate per strada, le cantine buie e fredde trasformate in rifugi improvvisati, gli addii sofferti tra le donne che partono e i loro compagni che restano a combattere, con sullo sfondo la stazione di Leopoli e i treni che nella crisi ucraina hanno un ruolo salvifico e nella letteratura russa una mirabile tessitura di echi e risonanze. Antico ed eguale è il dolore indissociabile dalla condizione umana della guerra che trova nelle fotografie una ineludibile rappresentazione, a volte un’icastica e iconica interpretazione.

Così è nell’immagine del padre che nell’ospedale di Mariupol piange sul cadavere del figlio adolescente steso su una lettiga e avvolto in un lenzuolo insanguinato. Così è nel ritratto della donna di Cuhuïv che porta sul volto le ferite prodotte dalle schegge di vetro della sua abitazione sventrata da un missile russo. Due modi diversi di tradurre e comunicare il dolore, lo strazio che evoca un sentimento di pietà nel primo caso, la fierezza dello sguardo nell’afflizione della vittima nel secondo. A guardar bene, nella rappresentazione di sé come nella prassi, c’è qualcosa di nobile nella dignità dei ritratti, nella bellezza dei volti degli uomini e delle donne del popolo ucraino, c’è una grazia che ingentilisce l’oscenità delle armi, un’orgogliosa e composta postura pur nella condizione di sfollati, di sbandati, di deportati.

Davanti a tragedie come la guerra, ad eventi inquietanti e compassionevoli come la morte, davanti al dolore degli altri il fotografo s’interroga sull’eticità del suo mestiere, sull’ambiguità del fotografare, sui rischi del cinico sciacallaggio. Molto si è scritto su queste questioni in un tempo in cui la violenza è diventata merce e spettacolo di morboso interesse e il moltiplicarsi delle efferatezze ci ha reso indifferenti e perfino un po’ assuefatti e anestetizzati. L’iterazione e la proliferazione di questo tipo di immagini possono sottrarre senso e significato ai contenuti, rendere tollerabile l’intollerabile, umano il disumano. Quanto slitta nella categoria del “già visto” è destinato ad appannare lo sguardo e a precipitare nell’usuale e nel banale. I cadaveri ammucchiati, disseminati per strada o gettati nelle fosse comuni, rischiano nei teatri di guerra di diventare “nature morte” quando lo shock si converte in cliché, l’estetica cancella o rimuove l’etica, la ricerca formale è svilita in un estenuato esercizio fine a se stesso.

Nella fotografia dei maestri il dilemma tra etica ed estetica si risolve negli occhi di chi guarda, negli effetti che produce, nell’impronta che lasciano. Lo ha spiegato in modo definitivo Susan Sontag, nel suo ultimo libro Davanti al dolore degli altri, interrogandosi su come si possa fotografare o filmare l’orrore della guerra senza sottrargli verità e senza sollecitare il voyeurismo implicito nella morbosa idea che il terribile è bello. «Gli edifici tranciati, i cadaveri abbandonati per strada (Kabul, Sarajevo, Mostar est, Groznyi…). Guardate, dicono le fotografie, questo è ciò che succede. Questo fa la guerra. (…) Le fotografie di un’atrocità possono suscitare reazioni opposte. Appelli per pace. Proclami di vendetta. O semplicemente la vaga consapevolezza che accadono cose terribili» (Sontag 2003: 18, 23). A guardar bene, le immagini vivono di vita propria e possono essere belle e non meno vere perché – come la stessa Sontag ha annotato nel suo memorabile breviario Sulla fotografia (1978: 93) – «Vale per ogni fotografia ciò che Wittgenstein diceva delle parole: che il significato è l’uso». Affermazione tanto più fondata nel contesto e nel processo dei conflitti quando la realtà non è mai quella che è ma solo quella che viene rappresentata e la verità della fotografia è messa a dura prova dalla macchina mediatica che manipola ai fini della propaganda le immagini unitamente alle informazioni. C’è da chiedersi piuttosto quanto forti e violenti debbano essere i fotogrammi della guerra per provocare una qualche reazione di indignazione o di repulsione nella collettiva passività di chi guarda da lontano e nella crescente anestesia morale ed emotiva. C’è da domandarsi viceversa se sia viltà distogliere lo sguardo quando la sensibilità non regge alla ‘terribilità’ del dolore degli altri.

Che nella produzione e nel consumo delle immagini siano sempre in gioco ragioni e dinamiche politiche è dato largamente acquisito. Basti pensare alla foto del piccolo Aylan, con la maglietta rossa, i pantaloncini scuri, le scarpe allacciate e il corpo riverso esanime sulla riva di Bodrum dopo il naufragio del 2015 nella traversata. Il dibattito sviluppatosi sull’opportunità della pubblicazione e sulle reazioni suscitate confermò che lo scandalo non stava nell’etica della comunicazione ma nell’evento di cui il fotogramma era frammento, nella tragedia dell’immigrazione che si consuma nel Mediterraneo nell’indifferenza generale. La foto emotivamente insostenibile è stato l’inciampo su cui almeno per un po’ l’opinione pubblica si è fermata a “guardare in faccia la realtà”, pur nella vile speculazione di chi ne ha perfino negato l’autenticità. La breve ed effimera attenzione che per un momento ci ha reso più riconoscibili nel sentimento della umana pietà, non ha certo risolto il problema, gli annegamenti continuano, la politica dei respingimenti non è cessata. Ma il fotografo ha consegnato alla coscienza collettiva qualcosa di più di un’immagine, il simbolo di una drammatica condizione esistenziale, affidando nello stesso tempo alla storia un documento che è un preciso e irriducibile capo di accusa. «Fotografare – ha scritto Susan Sontag (1978: 11) – è essenzialmente un atto di non intervento. Chi interviene non può registrare, chi registra non può intervenire». Nel clic che trafigge e trattiene il tempo nella sintesi estrema di uno scatto coagula l’impegno civico di chi non vuole edulcorare il reale né trasformarlo ma semplicemente testimoniarlo.

Che nella produzione e nel consumo delle immagini siano sempre in gioco ragioni e dinamiche politiche è dato largamente acquisito. Basti pensare alla foto del piccolo Aylan, con la maglietta rossa, i pantaloncini scuri, le scarpe allacciate e il corpo riverso esanime sulla riva di Bodrum dopo il naufragio del 2015 nella traversata. Il dibattito sviluppatosi sull’opportunità della pubblicazione e sulle reazioni suscitate confermò che lo scandalo non stava nell’etica della comunicazione ma nell’evento di cui il fotogramma era frammento, nella tragedia dell’immigrazione che si consuma nel Mediterraneo nell’indifferenza generale. La foto emotivamente insostenibile è stato l’inciampo su cui almeno per un po’ l’opinione pubblica si è fermata a “guardare in faccia la realtà”, pur nella vile speculazione di chi ne ha perfino negato l’autenticità. La breve ed effimera attenzione che per un momento ci ha reso più riconoscibili nel sentimento della umana pietà, non ha certo risolto il problema, gli annegamenti continuano, la politica dei respingimenti non è cessata. Ma il fotografo ha consegnato alla coscienza collettiva qualcosa di più di un’immagine, il simbolo di una drammatica condizione esistenziale, affidando nello stesso tempo alla storia un documento che è un preciso e irriducibile capo di accusa. «Fotografare – ha scritto Susan Sontag (1978: 11) – è essenzialmente un atto di non intervento. Chi interviene non può registrare, chi registra non può intervenire». Nel clic che trafigge e trattiene il tempo nella sintesi estrema di uno scatto coagula l’impegno civico di chi non vuole edulcorare il reale né trasformarlo ma semplicemente testimoniarlo.

La fotografia come testimonianza resta nella cospicua letteratura di teorie ed epistemologie il paradigma ancora oggi più persuasivo. Se la retorica e la mistica dell’attimo irripetibile sono definitivamente archiviate, resta correlata al fotogramma la presentificazione di ciò che è assente e lontano nello spazio e nel tempo, la conversione di ciò che è stato vissuto in un codice simbolico, la transizione da oggetto a concetto. Pur restando fondativa e costitutiva dell’immagine la “referenza”, quanto si comunica è indiscutibilmente rappresentazione, traduzione, interpretazione. Lo è ancor più nel tempo che celebrando il trionfo del digitale moltiplica le potenzialità interattive e performative del mezzo. Lo è sicuramente nell’attuale regime della fotocrazia, in corrispondenza dell’uso pervasivo di una tecnologia che ne ha facilitato e liberalizzato la pratica di massa.

Da qui è quanto mai opportuna la lettura antropologica della fotografia contemporanea che è al centro di un piccolo ma denso libro di Fabiola Di Maggio, L’uomo fotografico, recentemente pubblicato da emuse, raffinata casa editrice particolarmente attenta alle arti figurative e alle opere di cultura visuale. Sfogliarlo mentre infuria la guerra in Ucraina con il profluvio di immagini dal vivo che irrompono nelle nostre giornate è un ottimo viatico per riflettere con la giovane studiosa sulle poetiche e sulle politiche dello sguardo, sull’inquinamento e travisamento delle nostre capacità percettive, sui rischi di compromissione delle facoltà di comprendere e distinguere le buone fotografie autoriali dalla moltitudine delle dozzinali. Non un manuale né un libello con fini pedagogici o morali ma piuttosto una sorta di manifesto, l’elogio delle intime e radicali virtù etiche e culturali del fotografare, l’invito ad un ripensamento delle sue ragioni profonde, la ricerca insistita e puntuale di una definizione della fotografia, dell’identità dell’uomo fotografico.

Da qui è quanto mai opportuna la lettura antropologica della fotografia contemporanea che è al centro di un piccolo ma denso libro di Fabiola Di Maggio, L’uomo fotografico, recentemente pubblicato da emuse, raffinata casa editrice particolarmente attenta alle arti figurative e alle opere di cultura visuale. Sfogliarlo mentre infuria la guerra in Ucraina con il profluvio di immagini dal vivo che irrompono nelle nostre giornate è un ottimo viatico per riflettere con la giovane studiosa sulle poetiche e sulle politiche dello sguardo, sull’inquinamento e travisamento delle nostre capacità percettive, sui rischi di compromissione delle facoltà di comprendere e distinguere le buone fotografie autoriali dalla moltitudine delle dozzinali. Non un manuale né un libello con fini pedagogici o morali ma piuttosto una sorta di manifesto, l’elogio delle intime e radicali virtù etiche e culturali del fotografare, l’invito ad un ripensamento delle sue ragioni profonde, la ricerca insistita e puntuale di una definizione della fotografia, dell’identità dell’uomo fotografico.

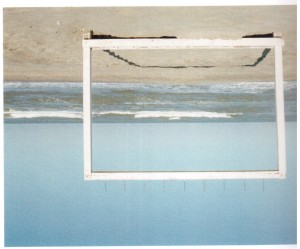

Muove Fabiola Di Maggio dall’inflazione iconica dentro la quale siamo immersi, dalla ricorsività insensata che rischia di far naufragare la fotografia per eccesso di fotografia. Un’ipertrofia di immagini disincarnate, il diluvio di vuoti simulacri che trasformano il più affascinante dispositivo della visione umana nel più potente strumento del nostro ego. Non c’è fotografia se essa non «ci aiuta a vedere meglio il mondo e comprenderlo al punto da costruirlo e inventarlo». Non c’è fotografia se non è riconoscibile il suo valore mitico, poetico e utopico, le tre fondamentali e originarie funzioni che l’autrice individua nella sua ricognizione antropologica e che ne identificano lo statuto visuale, artistico e culturale.

Tutte le pagine del libro, dentro una scrittura letterariamente ispirata, sono permeate da questo presupposto teorico, dall’idea cioè che la fotografia, in fondo, non sia altro che creazione magica, incantesimo, invenzione, epifania e veggenza, qualcosa che ha a che fare con la concezione popolare della rappresentazione simbolica, della formula ritualizzata del “come se”, della perturbante ed esoterica ideazione di un doppio di sé e del mondo. Non essendo un rispecchiamento innocente del reale, la fotografia è, infatti, pur sempre alterità, mistero, fascinazione, suggestione, meraviglia e per ciò stesso «fertile cortocircuito tra l’intensità visiva e veggente del fotografo e la densità immaginale e iconica della realtà». Dalla tensione e dall’attrito di queste forze che si risolvono nel segreto della camera scura scaturisce il senso della produzione autoriale, la quintessenza della fotografia. Che è ellittica. «Immagine due volte: è ritratto dell’immaginario del fotografo che trasporta la realtà nello spazio alchemico della fotocamera e la restituzione della realtà come sguardo, narrazione, immaginazione».

Nulla a che vedere con le parvenze di figure destinate, nella proliferazione virale e nella manipolazione artificiale, a fotocopiare e parafrasare la realtà apparente senza quella specifica intuizione estetica ed estatica che appartiene alla fotografia d’autore, quella visione percettiva e cognitiva del mondo invisibile connessa all’aura del mito, della poesia e dell’utopia. «I miti – scrive l’autrice – sono stati i negativi di immagini impossibili da sviluppare. Sono stati l’incubazione verbale della fotografia (…). L’asse mito/fotografia – aggiunge – chiarisce il valore culturale della visione quale atto di conoscenza creativa».

Se la scrittura è, secondo la definizione ormai classica di Jack Goody, “tecnologia dell’intelletto”, la fotografia, esito di un processo alchemico di metamorfosi che ha per agente protagonista la luce, può essere a buon ragione definita “tecnologia dell’immaginazione”, e in quanto tale forma d’arte lirica, «estensione poetica di un opus alchemicum», citazione ed evocazione di un mondo onirico e visionario.

«La fotografia è tale perché non è mai solo se stessa», scrive efficacemente Fabiola Di Maggio che ne indaga a fondo le virtualità utopiche, la pregnanza allusiva, la capacità di trascendere l’immanente. Potremmo ripetere con Geertz che si tratta di una “descrizione densa” o con Umberto Eco potremmo richiamare il concetto segnico di “indice”, nel senso della traccia che lascia sul tavolo il cerchio umido del bicchiere o l’orma del piede sulla sabbia. L’autrice ne sottolinea più volte il portato simbolico ed evocativo, le proprietà emozionali e relazionali, il processo creativo e immaginativo da cui muove e a cui dà vita. Così scrive:

«La fotografia e l’intera sfera della cultura visuale ci insegnano che il reale non è sufficiente. Questa insoddisfazione ci fa desiderare altri luoghi, altri mondi nel mondo: brevi utopie che la fotografia scorge e realizza quale viaggio – corporeo e/o intellettivo – alla ricerca di aspetti considerevoli, ignorati e invisibili del reale e del quotidiano. (…) Fotografare significa sfamare gli occhi e riempire lacune di senso. È una pratica d’approccio alla visione, alla poesia, alla narrazione, al mito, all’immaginario, dunque all’utopia. La fotografia è un oggetto antropologico-culturale animato da memorie, desideri, sentimenti, per pensare, immaginare e raccontare con gli occhi della mente forme, spazi e tempi possibili e non accontentarsi solo delle visioni della realtà di fatto. (…) Con i suoi valori iconico-mitico, poetico-narrativo e alchemico-sperimentale, la fotografia è una possibilità immaginale che invita sempre più spesso a osare spingendo il pensiero visivo verso soglie sconosciute, passaggi di verifica, vicoli ciechi addirittura, dove è possibile che irradi la luce di qualcosa di inatteso, di non immaginato e non immaginabile».

Le parole conclusive di Fabiola Di Maggio con la particolare energia comunicativa che sprigionano riconducono prepotentemente al centro tematico della riflessione del libro, al senso complessivo dell’indagine sugli aspetti etici e culturali connessi allo sguardo fotografico oggi corrotto da ridondanze e manomissioni. L’antropologa ci ricorda che dietro l’obiettivo c’è un occhio umano, riporta la fotografia dalla macchina all’uomo, dal consumo passivo delle immagini alla loro consapevole fruizione, dalla meccanica casualità dei media all’elezione culturale dell’arte. All’incrocio tra visione, narrazione e immaginazione gli scatti d’autore sono «atti concettuali che trasformano le cose in metafore e le metafore in cose, traducendo l’immaginazione e l’immaginario in esperienza». Non si comprende l’alchimia della visione se non dentro la magia di questa metamorfosi, nell’ordito di questo mistero epifanico.

Ingenua e rozza è la presunzione di credere che la realtà sia soltanto quella che vediamo e tocchiamo, quella che riconosciamo nel mondo dell’empirico, ovvero del visibile e percepibile. La verità è che sono non meno reali i mondi possibili che siamo capaci di inventare, di raccontare, di immaginare. Nella fenomenologia del simbolico tutto ciò che è visibile rinvia a orizzonti invisibili, esistendo ogni cosa solo in quanto investita di significato. Ci si può pertanto interrogare se fotografare non sia un creare realtà altre rispetto a quelle che sperimentiamo ogni giorno, se immaginare non sia in fondo che un vedere altrimenti, un pensare il mondo in modo diverso, così da affermare con Merleau-Ponty (1993:32) che «se è vero che il mondo è ciò che vediamo, è altresì vero che dobbiamo imparare a vederlo». In questo senso, la fotografia è potente strumento di affinamento e prolungamento delle facoltà del vedere e del percepire, formidabile dispositivo di apprendistato e alfabetizzazione dello sguardo, non una semplice macchina di riproduzione ma immagine e pensiero del mondo e sul mondo.

«La fotografia – ha scritto Francesco Faeta (2021: 193) – è un ponte gettato attraverso le acque scure della incomprensione o del fraintendimento, per raggiungere la chiarezza del meccanismo stesso della rappresentazione e dei concreti processi di attuazione». In un tempo che accumula confusamente sugli occhi di ciascuno disordinati, vertiginosi ed effimeri fotogrammi, riscattare il valore delle immagini e la bellezza dell’immaginabile, è compito etico, impegno intellettuale e responsabilità politica di chi scatta e di chi guarda. Ne è pienamente consapevole Fabiola Di Maggio che nel suo L’uomo fotografico dà un contributo di idee, di suggestioni, di illuminazioni, di provocazioni. Nelle pagine convivono la passione per l’antropologia dell’arte e lo studio per l’arte dell’antropologia. Sul filo di un originale excursus storiografico segnala i maestri e le opere, cita autorevoli riferimenti teorici e significativi esempi di sperimentazione, correda il testo con un interessante album di foto d’autore.

Ripensare le poetiche e le politiche della cultura visuale significa risalire alle radici delle questioni antropologiche della rappresentazione mai definitivamente risolte o archiviate. Richiama tesi, concetti e paradigmi che, stante l’egemonia della vista quale senso più sollecitato nelle società occidentali, non cessano di mettere al centro dell’attenzione critica la produzione e l’uso della fotografia, la sua strutturale ambiguità, la sua inafferrabile verità. Con tutte le sue contraddizioni, non possiamo infatti fare a meno della sua preziosa funzione di testimonianza, del fondamentale apporto conoscitivo del mondo che abitiamo e di quello che immaginiamo, spingendosi fino alle frontiere dell’invisibile, alle soglie dell’essenziale invisibile agli occhi di cui ha scritto Antoine de Saint-Exupéry. Lo ha affermato con chiarezza Antonino Buttitta (1996: 93): «Le immagini fotografiche costituiscono, come ogni rappresentazione delle realtà, un momento essenziale nella storia dei tentativi dell’uomo di conoscere il territorio impossibile del mondo: il suo “inesauribile segreto”». Parole ancora più vere nel tempo di guerra in cui oggi viviamo, nei luoghi dove tra il fumo, le fiamme, le macerie dell’Ucraina le immagini dei grandi maestri cercano e trovano l’uomo.

Dialoghi Mediterranei, n.55, maggio 2022

Riferimenti bibliografici

Antonino Buttitta, Dei segni e dei miti, Sellerio Palermo 1996

Fabiola Di Maggio, L’uomo fotografico, Cultura della fotografia contemporanea, Emuse Milano 2021

Umberto Eco, Introduzione in P. Consagra, U. Mulas, Fotografare l’arte, Fabbri Milano, 1973: 9-12

Francesco Faeta, L’albero della memoria, Museo Pasqualino Palermo, 2021

Clifford Geertz, Interpretazioni di culture, Il Mulino Bologna 1987

Maurice Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, Bompiani Milano, 1993

Susan Sontag, Sulla fotografia, Einaudi Torino,1978

Susan Sontag, Davanti al dolore degli altri, Nottetempo Milano, 2003

__________________________________________________________________________

Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. Nel 2015 ha curato un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (De Lorenzo editore). La sua ultima pubblicazione, Per fili e per segni. Un percorso di ricerca, è stata edita dal Museo Pasqualino di Palermo (2020).

_____________________________________________________________

_

.