3 agosto 1943. Mazara del Vallo. Un bambino riceve la razione di pane per la sua famiglia dall’Esercito alleato (foto US. Army, coll. Serra)

di Gianluca Serra

Venuto ad esistenza come un mercato comune agli Stati membri, l’unicum giuridico-istituzionale che oggi va sotto il nome di “Unione Europea” si è sin dai suoi albori caratterizzato per un’indiscussa valenza politica esterna. La messa in comune, attraverso l’iniziale trattato CECA (1951), delle risorse allora strategiche per la guerra – il carbone e l’acciaio – ha, infatti, costituito un primo concreto (“funzionalista” nel linguaggio monnetiano) passo verso la pacificazione di un Continente che, con le sue divisioni (specie quella franco-tedesca), per ben due volte aveva precipitato il mondo intero nel vortice del conflitto totale.

Il “mai più guerra” ha agito come potente fattore di legittimazione storica della progressiva costruzione europea che oggi, in esito a settoriali condivisioni di sovranità fra gli Stati membri, si caratterizza come una governance multilivello che compendia elementi sovranazionali, confederali e intergovernativi. Il tutto nella persistenza di “alleggeriti”, ma non estinti, Stati nazionali [1].

Tuttavia, nel processo di allargamento geografico e di approfondimento delle competenze di questo consorzio fra Stati senza precedenti, il valore-obiettivo della pace ha finito per subire una diluizione-dispersione sia sul piano dell’autorappresentazione normativa che della percezione popolare. L’Unione ha accentuato la sua connotazione mercantile-finanziaria con un diseguale ispessimento della propria identità politica. In una vichiana eterogenesi dei fini, l’equilibrio di mercato ha assorbito la pace facendola scivolare fra curve di domanda e offerta nell’inquieta ricerca di un punto di equilibrio in cui l’allocazione dei fattori di produzione tende all’ottimo con limitata considerazione delle esternalità politiche.

L’Unione viene largamente percepita come il luogo dove un’oscura Spectre ordisce macchinazioni contro le certezze che lo Stato nazionale, sia pure con risultati variabili a seconda delle latitudini (e persino all’interno dei propri confini), era capace di offrire alle categorie di cittadino e di popolo. La politica nazionale, laddove fallisce, addita l’Unione come la principale responsabile, con ciò veicolando il non troppo subliminale messaggio che lo Stato, se tornasse pienamente sovrano, avrebbe mezzi e capacità di fare di più e meglio. Laddove ha successo, invece, lo Stato reclama la rilevanza del proprio ruolo senza il quale l’Unione avrebbe fatto meno o peggio. Una specie di principio di “sussidiarietà alla rovescia” sembrerebbe operare nella narrazione politica dei dibattiti pubblici nazionali.

Di suo, l’Unione, anche a causa di veti incrociati fra Stati membri, bizantinismi procedurali, pesantezza burocratica, comunicazione istituzionale fredda, non riesce ad emergere come un livello di governance credibile, vicino al cittadino europeo. Da qui il passo è breve al preoccupante sentimento antieuropeista, trasversale a molti elettorati nazionali, sul quale partiti e movimenti populisti fanno leva e bottino di voti.

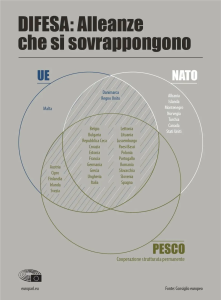

La strisciante delegittimazione del livello europeo trova ulteriore propellente nella manifesta inerzia con la quale l’Unione reagisce alle crisi internazionali. Guardando alla guerra d’aggressione russa in atto in Ucraina, basti osservare che le sanzioni economiche – a prescindere da ogni valutazione sulla loro efficacia (fermano despoti e guerre?) e coerenza interna (ha senso bloccare le transazioni finanziarie eccetto quelle legate all’importazione di gas?) – sono il precipitato naturale di un’organizzazione internazionale sui generis che ha posto l’economia al centro della propria identità. La politica annaspa sull’orlo della crisi: l’Unione si affaccia sulla scena internazionale in modo polivoco attraverso una pletora di cancellerie nazionali procedenti in ordine sparso. Da un lato fanno leva sulle proprie diplomazie, dall’altro continuano a riporre le loro speranze in un’alleanza militare, la NATO, che è sostanzialmente etero-diretta (a trazione americana), si basa sul fossile anacronistico di una certa struttura della comunità internazionale (la guerra fredda), è attraversata da irrisolte contraddizioni interne (il ruolo ambiguo della Turchia).

La stessa Unione (rectius gli Stati membri che la compongono e animano) ha, per fortuna, consapevolezza di questo stato di cose. Nel 2017, il Consiglio ha attivato la “bella addormentata” del trattato di Lisbona (2009): la Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) fra 25 Stati membri per intensificare gli sforzi in comune in materia di difesa [2]. Seguita nel 2021, dopo alcuni progetti pilota iniziati nel 2016, dall’istituzione del Fondo Europeo di Difesa (8 miliardi di euro nel 2021-2027) per supportare progetti di ricerca e sviluppo in tecnologie al servizio delle capacità di difesa [3]. E ancora, nella “Bussola Strategica” adottata dal Consiglio lo scorso 21 marzo 2022 si è fatto un non troppo velato mea culpa sul sonante fallimento della presenza internazionale in Afghanistan dove, nell’agosto 2021, con il ritiro improvviso degli Stati Uniti (e della missione ISAF, a guida NATO), gli Stati membri dell’Unione non sono stati in grado di coordinare un’evacuazione congiunta dei propri cittadini e delle famiglie di interpreti e collaboratori al seguito dei contingenti nazionali [4].

La citata “Bussola Strategica” ha posto sul tavolo obiettivi da realizzare, secondo un preciso cronogramma, entro il 2030. Fra questi: un servizio di intelligence europeo, meccanismi per l’attivazione della legittima difesa collettiva europea (prevista dall’art. 42.7 del TUE [5]) e di missioni militari condotte da Stati membri sotto la direzione del Consiglio (art. 44 TUE), accresciuti investimenti per raggiungere l’autonomia strategica in fatto di tecnologie e capacità di difesa, una forza militare di reazione rapida con un modulo di 5000 soldati dispiegabili in contesti di crisi anche nel quadro della già esistente “Politica di Sicurezza e Difesa Comune” [6].

L’Unione ha percezione dell’urgenza di un patto per rifondare la legittimazione dello stare insieme, dal quale emerga la sua identità di attore globale a tutto campo, compensando il gigantismo economico con un’adeguata statura politica. Non per risolvere il rapporto fra sé e altro nell’assimilazione di quest’ultimo attraverso l’impossibile esportazione del proprio modello di civiltà fondato su democrazia, stato di diritto e diritti fondamentali. Si risolverebbe in un imperialismo 2.0 l’utopia kantiana di una pace perpetua astrattamente realizzabile caricando il software della “civiltà europea” nell’hardware di tutti gli Stati della comunità internazionale in funzione di antivirus per disinnescare l’inclinazione alla guerra. Resta invece possibile e auspicabile per l’Unione un’azione autonoma nel raggio del diritto internazionale, ed in particolare dei princìpi di divieto dell’uso della forza per la risoluzione delle controversie internazionali, dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica di qualsiasi Stato, della tutela dei diritti umani in tempo di pace e di guerra.

L’Unione ha percezione dell’urgenza di un patto per rifondare la legittimazione dello stare insieme, dal quale emerga la sua identità di attore globale a tutto campo, compensando il gigantismo economico con un’adeguata statura politica. Non per risolvere il rapporto fra sé e altro nell’assimilazione di quest’ultimo attraverso l’impossibile esportazione del proprio modello di civiltà fondato su democrazia, stato di diritto e diritti fondamentali. Si risolverebbe in un imperialismo 2.0 l’utopia kantiana di una pace perpetua astrattamente realizzabile caricando il software della “civiltà europea” nell’hardware di tutti gli Stati della comunità internazionale in funzione di antivirus per disinnescare l’inclinazione alla guerra. Resta invece possibile e auspicabile per l’Unione un’azione autonoma nel raggio del diritto internazionale, ed in particolare dei princìpi di divieto dell’uso della forza per la risoluzione delle controversie internazionali, dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica di qualsiasi Stato, della tutela dei diritti umani in tempo di pace e di guerra.

Azione autonoma ma non solitaria. L’Alleanza Atlantica, storicamente e politicamente compatibile con il multilateralismo sul quale l’Unione fonda la sua azione esterna, ha mostrato i suoi limiti. La dipendenza strategica per intelligence, armamenti e capacità dall’alleato-dominus deve evolvere verso un rapporto alla pari. La deriva “isolazionista” trumpiana (di cui ancora viviamo gli effetti) ha insegnato, si spera, che l’Unione deve avere il coraggio di definire i propri interessi in modo autonomo da quelli americani e cercare convergenze laddove sono possibili.

Quale il precipitato di queste brevi riflessioni sul piano interno italiano? Partiamo dall’art. 11 della Costituzione [7] da molti invocato ogni volta che i bagliori di una guerra illuminano l’orizzonte, vicino o lontano che sia, e il nostro governo manda un contingente di forze militari con funzioni di peace-keeping ovvero, come nel caso ucraino, armi in supporto dello Stato che ha subìto un’aggressione e risponde in legittima difesa.

L’Italia ripudia la guerra ma non la sicurezza internazionale che i padri fondatori esprimono con l’endiadi pace e giustizia fra le Nazioni. Che non si tratti di astratti valori morali ma di valori-obiettivi ispiratori, al sommo grado, dell’ordinamento giuridico nazionale, di una linea di politica estera è rivelato dalle proposizioni in cui il costituente prevede la facoltà di mettere in condivisione pezzi di sovranità statale all’interno di organizzazioni internazionali che perseguono il medesimo scopo. Il principio di sussidiarietà – quello buono – sottende la disposizione: pace e giustizia fra le Nazioni sono obiettivi che possono con maggiore efficacia essere perseguiti con uno sforzo multilaterale e organizzato. Cosa significhi “limitazioni di sovranità” è poi spiegato nel riformato art. 117 che chiama Stato e Regioni a esercitare la potestà legislativa «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

Leggere l’art. 11 della Costituzione assolutizzando il concetto di pace, in opposizione a quello di guerra, è una tentazione alla quale si può facilmente cedere ponendo un punto alla fine della frase «L’Italia ripudia la guerra», e considerando le successive proposizioni recate dal medesimo articolo come note a margine minoris generis. La pace tout court come mezzo oltre che fine, cioè la pace perseguita con la pace altro non sarebbe sul piano pratico impotenza, irrilevanza, esposizione all’arbitrio, alla violenza di Stati ed attori non-statuali (i. a. organizzazioni terroristiche) che in qualunque momento possono scatenare guerre di aggressione contro altri Stati, destabilizzare l’ordine e il benessere delle nostre società. Scriveva Robert Musil ne L’uomo senza qualità: «gli ideali hanno la strana proprietà di trasformarsi nel loro opposto quando sono perseguiti alla lettera».

La pace è un valore-obiettivo il cui perseguimento richiede strumenti e capacità da esercitare credibilmente nei consessi organizzati della comunità internazionale ove la diplomazia e il diritto hanno una chance di imbrigliare e governare situazioni di fatto generate o suscettibili di essere generate dai rapporti di forza fra gli Stati. Questo significa risolvere le controversie internazionali senza ricorrere all’uso della forza, fermo restando che quella forza da qualche parte, sia pure in modalità di extrema ratio, bisogna averla. Non si tratta di riproporre il semplicistico si vis pacem para bellum. Quanto piuttosto di reimpostare la polarità guerra-pace su una nuova coppia di termini. In prima approssimazione: instabilità globale-sicurezza internazionale. Non un mascheramento semantico per accomodare politiche di riarmo o peggio imperialiste ma una presa di consapevolezza, senza ipocrisie e pregiudizi, di come è evoluto il contesto all’interno del quale l’art. 11 della Costituzione s’innesta senza che se ne snaturi lo spirito originario. Una presa di consapevolezza della necessità di politiche attive per attuare i nobili propositi che i costituenti espressero nel citato articolo.

Nella Costituzione “vivente” il senso dell’art. 11 è che l’Italia ha facoltà di mettere una quota della propria sovranità in condivisione all’interno di organizzazioni internazionali volte a promuovere quella stabilità che è premessa, o meglio strumento, per la pace e la giustizia fra le Nazioni. Dove possono avvenire condivisioni di questo tipo? Non bisogna esitare davanti a questa domanda: nell’alveo dei trattati europei. Lì va risolta l’apparente antinomia fra guerra e pace in favore di “più Europa”, di un’Europa che offra ai suoi cittadini quell’insostituibile servizio che si chiama “sicurezza esterna”.

Nella Costituzione “vivente” il senso dell’art. 11 è che l’Italia ha facoltà di mettere una quota della propria sovranità in condivisione all’interno di organizzazioni internazionali volte a promuovere quella stabilità che è premessa, o meglio strumento, per la pace e la giustizia fra le Nazioni. Dove possono avvenire condivisioni di questo tipo? Non bisogna esitare davanti a questa domanda: nell’alveo dei trattati europei. Lì va risolta l’apparente antinomia fra guerra e pace in favore di “più Europa”, di un’Europa che offra ai suoi cittadini quell’insostituibile servizio che si chiama “sicurezza esterna”.

Ecco delinearsi all’orizzonte, nella sua formula più matura (ma non ancora definitiva), la polarità già in nuce nel Trattato sull’Unione Europea: instabilità globale-Politica di Sicurezza e Difesa. Un giorno forse Difesa Comune, punto di fuga possibile nella prospettiva tratteggiata dall’art. 24 del TUE.

In calce alle riflessioni fin qui svolte merita un accenno il tema delle spese militari, oggi oggetto di dibattito in cui ogni voce merita rispetto ma andrebbe espressa sulla base di una visione prospettiva, di una dottrina strategica, piuttosto che di emozioni o credi filosofico-religiosi. Nell’ottica di una convergenza delle capacità di difesa fra Stati membri dell’Unione, le spese militari potranno sì crescere nel breve periodo ma, con la progressiva integrazione di apparati, sistemi e tecnologie, dovranno ragionevolmente diminuire. Economie di scala. La politica ha il dovere di disegnare la curva programmatica di tali spese dimostrando ai cittadini la convenienza, i benefici del business case. Spiegando soprattutto la finalità di queste spese. Non per usare le armi, esportare democrazia e creare nuovi improbabili imperi ma per essere credibili e persuasivi quando ai tavoli diplomatici si ventila di volerle usare per ripristinare principi fondamentali dell’ordine internazionale violati dal Putin di turno.

La dottrina della deterrenza, piaccia o no, resta di per sé un’arma strategica a sostegno della diplomazia ma per funzionare richiede o un alleato egemone (sul quale non potremo sempre contare – Trump docet) o capacità proprie (che non abbiamo ancora). Meglio se entrambe. Nel quadro odierno, la Politica di Sicurezza e Difesa dell’UE non intende sovrapporsi ma, come previsto nella richiamata “Bussola Strategica”, aspira a complementare la NATO, fermo restando che i dispositivi europei potrebbero operare in piena autonomia.

Va da ultimo detto che la deterrenza richiede un approccio olistico, non solo militare. Come rimarcato al summit informale dei capi di Stato e di governo dell’Unione tenutosi a Versailles l’11-12 marzo 2022, l’Europa difetta di resilienza strategica rispetto all’approvvigionamento energetico e di altre materie prime e componenti (i.a. semiconduttori) [8].

Se è vero che la semantica di crisi è legata a quella di crescita, l’auspicio è che anche sulla spinta della crisi in Ucraina, l’Unione trovi la necessaria risolutezza per fare anche la forza (nel senso sopra chiarito).

Dialoghi Mediterranei, n. 55, maggio 2022

Note

[1] Per una rapida disamina in chiave diacronica, suggerisco il cap. I della mia tesi di dottorato “La pace attraverso lo Stato di diritto” (2010) e l’ampia bibliografia citata in appendice.

[2] Il testo della decisione del Consiglio è consultabile in Gazzetta Ufficiale della Unione Europea.

[3] Il testo del regolamento del Parlamento e del Consiglio è consultabile in Gazzetta Ufficiale della Unione Europea.

[4] Il testo del documento, che non ha natura giuridica ma di mero indirizzo politico, è consultabile sul Portale del Consiglio.

[5] Il testo del Trattato sull’Unione Europea (TUE) nella sua versione ad oggi consolidata è consultabile in Gazzetta Ufficiale della Unione Europea

[6] La Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC) non è creazione recente. La sua nascita, sia pure sotto diversa titolazione, risale al trattato di Maastricht (1992). L’attributo “Comune” è novazione introdotta dal trattato di Lisbona (2008). Prima di allora, la PSDC era PESD, ove «E stava per “Europea”. Tale aggettivo rivelava il proposito giuridico degli estensori del trattato di Maastricht: render chiaro, sin dalla scelta lessicale, che non si trattava di una politica “comunitaria». Il livello d’integrazione che sottendeva la PESD era, infatti, di natura sostanzialmente pseudo-confederale, cioè intermedio tra metodo comunitario e metodo intergovernativo. La sostituzione di “Europea” con “Comune” segnala un approfondimento dell’integrazione, che resta tuttavia ancora a metà del guado verso il possibile, ed auspicabile, esito di una piena comunitarizzazione.

[7] «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

[8] Il testo del comunicato finale è consultabile sul Portale dell’Ambasciata d’Italia in Francia.

_____________________________________________________________

Gianluca Serra, dottore di ricerca in diritto europeo, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche in prestigiose riviste giuridiche nazionali e internazionali sui temi della tutela dei diritti fondamentali della persona e della ricostruzione dello Stato in contesti post-bellici. Dal 2020, dopo varie esperienze lavorative nella funzione pubblica internazionale (in Afghanistan, Somalia, Estonia, Belgio), è dirigente dell’Agenzia europea per gestione operativa delle frontiere comuni esterne, con sede a Strasburgo.

______________________________________________________________