di Ninni Ravazza

Un antico proverbio siciliano recita “A tavula è trazzera” per significare che la convivialità sorta attorno a un desco è una scorciatoia per favorire i rapporti amicali. In realtà la “tavola” è soprattutto una cartina di tornasole per evidenziare usi, costumi, status sociale, gusti, usanze, gerarchie familiari e sociali, cambiamenti epocali e tradizioni locali. Lo scorrere del tempo con lo stravolgimento dei costumi e delle consuetudini si è riverberato anche sul cibo e sul modo di prepararlo e consumarlo, evidenziando i mutamenti nella antropologia e nella economia delle società che si sono succedute, spesso stratificandosi.

Questo scritto, al pari dei miei precedenti, non ha alcuna pretesa di scientificità ma nasce quasi come un divertissement dalla lettura di alcuni testi sacri della gastronomia mediterranea comparati non solo alla contemporanea filosofia del mangiare ma soprattutto alle attuali metodologie messe in atto per procurare la base su cui apparecchiare “la tavola”, cioè la “materia prima”. Avendo il sottoscritto poca o nulla dimestichezza con l’agricoltura e la pastorizia, mi limiterò all’unico settore produttivo (e importante dal punto di vista culturale, economico e sociale) che in qualche modo conosco, la pesca e la gastronomia a essa legata.

In un momento in cui sembra non ci siano più “cuochi” ma solo “chef”, e chi scrive di cibo si autodefinisce “gastrosofo” o “gastronauta” coniando inediti titoli e improbabili ricette, è interessante rileggere Archestrato di Gela (o era di Siracusa? il quesito non ha mai avuto risposta certa) che nel IV secolo avanti Cristo consigliava dove acquistare i pesci più saporiti e come cucinarli, per scoprire magari che alcuni di quei pesci oggi nessuno li mangia più e che si sono perduti i saperi antichi legati alla loro cattura. I frammenti della Gastronomia di Archestrato, giunti a noi attraverso Ateneo, scrittore e poeta del III secolo, tradotti e volgarizzati dal fisico e storico palermitano Domenico Scinà nel primo quarto del ‘800, forniscono la base sulla quale elaborare una mappa dei cambiamenti avvenuti sulla “tavola” e nella società marinara; la mia personale pluridecennale esperienza (assolutamente empirica) sulle barche da pesca e nelle pescherie dei porti, nonché la partecipazione a eventi cultural-gastronomici, consentirà di verificare come usi e costumi siano spesso profondamente mutati comportando anche profondi stravolgimenti sociali.

Porto di San Vito lo Capo fine anni ‘50; in primo piano un gozzo per la pesca con lo “specchio” (autore sconosciuto)

Per meglio sottolineare i cambiamenti nella cucina del pesce mi avvarrò anche delle ricette di un altro campione della gastronomia, Pellegrino Artusi che scrive a cavallo tra Otto e Novecento, e dei contributi di giornalisti e scrittori di cucina trapanesi e contemporanei, senza tralasciare autori come Rabelais o Marziale che al cibo e alla cucina hanno dedicato attenzioni particolari; per quanto attiene alle tecniche alieutiche farò riferimento a Oppiano di Cilicia (II secolo) e ai non meno dotti pescatori siciliani contemporanei. L’attenzione sarà rivolta principalmente alla gastronomia e alla società siciliana, e trapanese in particolare. Per una migliore lettura delle ricette e dei loro stravolgimenti, nonché per evidenziare l’evoluzione (e in qualche caso l’involuzione) dei metodi di cattura, prenderò di volta in volta in esame le singole specie ittiche.

Cacio e pesca

Che i gusti a tavola siano notevolmente mutati col passare degli anni è dimostrato soprattutto dal grande successo che negli ultimi secoli avanti Cristo aveva il garum, la salsa di pesce ottenuta dalla macerazione delle interiora di sgombri, pagelli e tunnìdi; timidi tentativi di ricrearla sulla base dei documenti classici si sono limitati a esercizi di stile fini a se stessi, tanta è risultata la improponibilità del prodotto, dall’odore mefitico e dal sapore terrifico. Eppure per comprare e vendere quella salsa, trasportata in anfore col tappo di sughero, Romani, Greci e Cartaginesi attraversavano il Mediterraneo sfidando venti e tempeste che spesso avevano la meglio sulle loro esili imbarcazioni. Sui fondali davanti alla costa di San Vito lo Capo, dove sono state rinvenute diverse vasche cetarie per la produzione del garum, si trovano anfore romane, puniche, massaliote, betiche, africane, greco-romane, a conferma dei traffici intensi che qui avvenivano dal IV secolo a.C. al II dopo. E la merce oggetto dei commerci era sempre la stessa: salsa di pesce, pesce azzurro e tranci di tonno sotto sale [1].

Oggi il “salato” è scomparso dai mercati, anche perché sparite sono le botteghe ove questo si vendeva in grandi latte di lamiera aperte e al massimo coperte da carta oleata per difenderlo dalle mosche; sarde, tonnina, acciughe sotto sale dopo secoli non fanno più parte della gastronomia quotidiana affidata ormai ai supermercati. Parimenti è scomparso il “secco” che restando in ambito marinaro era costituito da pesci essiccati (menole, zerri) o anche polpi asciugati dal sole; per secoli questi hanno costituito l’alimento principale dei pescatori siciliani che si recavano a lavorare nei mari di Tunisia [2]. Solo in tempi recenti si è registrato un rinnovato interesse nei confronti di quei prodotti “popolari” nell’ambito di una riproposizione della gastronomia etnica che però manca del suo substrato sociale di lavoratori addetti proprio alla preparazione del prodotto, ormai appannaggio di poche industrie sofisticate e dai prezzi altissimi, mentre fino a non molti anni addietro fiorivano le piccole o piccolissime botteghe artigianali che producevano e spesso vendevano direttamente il prodotto, destinato soprattutto alle classi sociali più umili.

Porto peschereccio di Trapani, anni ‘50; pescatori cuciono le reti a bordo dei gozzi (foto propr. Tonino Perrera)

In questo ambito lo stesso couscous, di cui parleremo più avanti, non era presente nei menù degli aristocratici trapanesi che tra Otto e Novecento affidavano ai monzù, antesignani degli odierni chef, i loro menù di gala infarciti di francesismi e quasi del tutto privi dei prodotti del mare che non fossero aragoste; al couscous Artusi a inizio del XX secolo dedica poche righe chiamandolo cuscussù e dandone una interpretazione ben diversa dall’alimento che oggi è diventato universale e che la provincia trapanese ha fatto proprio attingendo alla tradizione berbera e adattandolo alla maggiore disponibilità locale di pesce piuttosto che di carne.

Il pesce dunque, così come il couscous, era preferito dai meno abbienti perché a buon mercato e dal punto di vista nutritivo era una valida alternativa alla più costosa carne, soprattutto per un popolo – quello siciliano – che nel primo Ottocento era solito «mangiare due volte al giorno» come ricorda Domenico Scinà nella sua introduzione alla Gastronomia di Archestrato che dedica proprio ai prodotti del mare la maggior parte della sua opera (o comunque dei frammenti a noi giunti) [3].

Dal pesce del poeta di Gela a quello che oggi arriva sulle nostre tavole corrono però oltre duemila anni di storia e tradizioni, e così confrontando i menù di allora con quelli di oggi salta immediatamente all’occhio una prima sostanziale differenza: l’antico impiego del “cacio” in tantissime ricette proposte da Archestrato, e la sua pressoché totale scomparsa nella gastronomia moderna e contemporanea. Pesce e formaggio non vanno insieme, si è detto per secoli, e lo stesso Pellegrino Artusi, poco più di cento anni addietro, solo in quattro o cinque ricette di pesce suggerisce l’impiego del parmigiano, ma quasi esclusivamente come farcia col pangrattato. Solo di recente nella cucina di pesce si è tornati all’antico con l’impiego del formaggio pecorino che – si è scoperto – si può accompagnare benissimo ai doni del mare; anche il parmigiano viene comunemente usato per insaporire il pangrattato che andrà a ricoprire le fette tagliate a trance o a tocchetti.

Nei secoli è in parte mutato anche il gusto del consumatore di prodotti ittici, e alcuni pesci un tempo ricercati per la tavola oggi vengono tanto disprezzati da non avere più mercato: è il caso, per fare un esempio, delle salpe (Sarpa salpa) che fino a una trentina di anni addietro venivano regolarmente pescate e avviate sui mercati dove avevano buona accoglienza. La salpa era una delle prede preferite dai “bombaroli” che illegalmente ne pescavano a migliaia col tritolo assieme alle occhiate (Oblada melanura), altro pesce una volta ricercato e oggi quasi scomparso nelle pescherie.

La marineria siciliana quando ancora i motopescherecci non erano dotati di apparati sonar pescava le salpe con la ricerca notturna “a vista”: nelle notti senza luna un pescatore si metteva sdraiato sulla prua della barca e scrutava il mare per avvistare la scia fosforescente (il plancton eccitato) lasciata dai branchi di salpe che nuotavano appena sotto la superficie del mare, e quando era il momento dal peschereccio veniva calata una rete da circuizione che non lasciava scampo ai pesci. Decine di motopescherecci, ciascuno con equipaggi numerosi, venivano impiegati in questo tipo di pesca che così assicurava lavoro e sussistenza.

A conferma del mutare dei gusti, Artusi elenca i pesci più pregiati (“fini” li definisce): storione, dentice, ombrina, ragno (spigola), sogliola, rombo, San Pietro, orata, triglia di scoglio, trota d’acqua dolce; mancano, come si vede, pesci che oggi invece sono tra i più richiesti come tonno, cernia, pesce spada. Partiamo dunque da Archestrato per scoprire come siano cambiate le mode alimentari, non senza sottolineare che comunque appena cento anni dopo di lui Teocrito, altro poeta siceliota, consigliava di lasciar perdere il pesce e scegliere la carne per riempire lo stomaco [4].

Il pesce a mare e a tavola

Seguiamo pedissequamente l’elenco dei pesci come tracciato da Archestrato escludendo per brevità alcune specie che non hanno particolare valenza dal punto di vista commerciale o anche sociale (il palombo, per esempio, o la mormora, pur ottimi al gusto e citati da Archestrato) con unica eccezione per il tonno al quale dedicheremo un capitolo a parte per la rilevanza che ha sempre avuto, e continua ad avere, nella gastronomia come nella cultura e nell’economia.

Astice (Homarus gammarus)

Archestrato loda la bontà delle carni dell’astice e sottolinea come se ne peschino in abbondanza nelle isole Eolie: «Ma lasciando le ciance abbiti cura / L’astaco di comprar, quel che ha le mani / Lunghe, ed insiem pesanti, i pie piccini, / E sulla terra lentamente salta. / L’isole di Vulcano assai ne danno, / Che avanzan tutti nel sapore, e molti / Il mare di Bizanzio anche ne aduna» [5].

Artusi non propone ricette con l’astice; Maria Guccione – genius loci di Favignana e raffinata gastronoma – nel libro scritto con la sorella Giovanna riserva una sola delle sue ricette all’astice, accompagnandolo all’aragosta per una saporita (e costosa) insalata. Anche Oppiano accomuna astice e aragosta per le loro abitudini, sottolineando come il primo nutra un «grande e indicibil amore … del proprio albergo», tanto che se lo si rilascia dopo la cattura «egli allora / Non dopo molto torna al fosso suo / In fretta …».

Oggi la cattura dell’astice è fortuita per la sua rarità nei fondali del Mediterraneo, e proprio per questo non ha più nella gastronomia e sui mercati la fortuna che la bontà della polpa meriterebbe; la quasi totalità degli astici proposti dai ristoranti quale condimento per gli spaghetti è surgelata e proviene dall’Atlantico occidentale (Homarus americanus).

Polpo (Octopus vulgaris), Seppia (Sepia officinalis), Totano (Todarodes sagittatus), Calamaro (Loligo vulgaris)

Archestrato non consiglia come cucinarli ma segnala i luoghi dove a suo dire hanno miglior sapore: «In Abdera le seppie, e in Maronea / Le lolligini in Dio di Macedonia / Cui scorre a canto il fiumicel Bafira. / Moltissime in Ambracia ne vedrai. / Ottimi i polpi in Caria e in Taso; e molti / Ne nutre e grossi per lo più Corcira».

Oppiano sottolinea la capacità del polpo di mimetizzarsi col fondale («Penso che niun abbia non udito / L’arte de’ polpi, che sembianti a pietre / Quella somiglian …»), l’ardore sessuale delle seppie che per questo restano preda dei pescatori («Così l’astute seppie s’avviluppano / Tra lor, né da lor lasciasi il lavoro / D’amor, fin che le straggano allo schifo / I pescatori, e quelle ristanno / Attaccate …»), l’ingenuità di totani e calamari che l’uomo insidia con «Ingegno, a fuso simile acconciandolo / E a quello attaccherà ben folti / Ami colle mascelle in su piegate …».

Pellegrino Artusi dedica diverse ricette a totani, calamari e seppie e al sugo di queste ultime, impiegato quale condimento degli spaghetti, suggerisce di aggiungere il parmigiano grattugiato. Maria e Giovanna Guccione, Alba Allotta, Giusy Galante propongono risotti e primi piatti che prevedono l’impiego di polpi, calamari, totani e seppie (spaghetti e risotti, e vari secondi piatti), e Angelo Benivegna oltre al ragù e alla “bolognese” di polpo è l’unico a ricordare la ricetta del polpo essiccato, cucinato a stufato con le patate (Allotta ne accenna appena tra le ricette tipiche dei pescatori trapanesi: “purpa sicchi accupeteddu”). Il polpo essiccato è scomparso da decenni dai mercati, ma per secoli ha costituito il cibo principale per i marinai che stavano tre o quattro mesi lontani da terra per le campagne di pesca delle spugne in Nordafrica; fino agli anni ‘60 era normale trovare alla pescheria di Trapani collane di polpi essiccati appese ai muri, simili a “pennole” (collane) di pomodoro.

Seppie, totani e calamari sono ormai preda comune delle reti a strascico (“paranza”), ma i metodi di pesca dilettantistici restano quelli descritti da Oppiano: l’uso di attrezzi con una corona di ami che richiamano i cefalopodi con una lucina intermittente o un pesce olezzante (ottime le sarde salate); stesso metodo viene usato per i polpi. I più anziani, o i cultori di tecniche alieutiche antiche, si cimentano ancora nella pesca delle seppie usando una femmina legata a una lenza quale esca per i maschi che le si appiccicano addosso e non la lasciano nemmeno quando vengono tirati fuori dall’acqua.

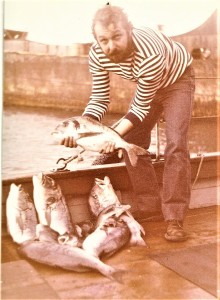

La drastica diminuzione dei polpi sui bassi fondali (causata anche dalla crescente presenza di subacquei) ha causato la pressoché totale sparizione di un naviglio minore che per tantissimi anni aveva costituito l’asse portante delle piccole marinerie: il gozzo (“buzzo”, “uzzo”, “uzzarello”), barche lunghe al massimo cinque metri e mezzo (22 “palmi”), prima spinte solo dai remi e successivamente da motori diesel di minima potenza (4-8 cavalli), dedite soprattutto alla pesca con lo “specchio”, cilindro di rame col fondo di vetro che consentiva allo “specchiaiolo” di scrutare il fondale fino a una ventina di metri [6]. L’equipaggio era costituito da due persone, il capobarca addetto alla cattura e il remaiolo; la comunicazione tra i due avveniva con ordini concisi (abbua-rema in avanti, sia-rema indietro, stu lato e ddu lato-a destra o sinistra) o più spesso tramite segnali trasmessi con i piedi scalzi o le dita di una mano. Un codice di comunicazioni che si è perduto per il venire meno di questo “mestiere”.

I gozzi avevano a bordo anche una rete nel caso in cui sotto lo specchio finisse un branco di pesci da cingere (saraghi, ricciole, dentici) o grossi pesci (cernie) da catturare facendoli uscire dalle tane con artifici non sempre legali (sostanze chimiche urticanti). Oggi lungo le banchine dei porti si vedono pochissimi gozzi, che hanno lasciato il posto a moderni pescherecci, sempre più in vetroresina o acciaio, di dimensioni medie o grandi. La piccola cantieristica navale è scomparsa assieme agli artigiani “mastri d’ascia” (o anche “mastri ‘marina”).

Lampuga (Coryphaena hippurus)

Stranamente Archestrato dedica solo un verso a questo pesce azzurro: «L’ippuro eccelle di Caristo». Molto più dettagliato è il racconto di Oppiano, che sottolinea le abitudini gregarie di questo pesce e ne specifica il metodo di cattura: «Gl’ippuri, o code cavalline, quando / Alcunchè scorgon rigirar tra l’onde / Tutti in folla ne van presso di quello … Vi son da usare per gl’ippuri / Diversi ingegni … Fatto un mazzo di canne, nelle calme / Giù lo pongono … Tosto gl’ippuri, d’ombra amica gente / A branchi si raguna … / Allora i pescatori d’amo pronti / Navigan alla caccia, e gli ami sotto / Armando d’esche, mandano …». Il poeta Cilicio descrive con precisione quello che sarà il metodo di pesca per millenni, perdurando a tutt’oggi: sfruttando l’istinto delle lampughe/ippuri di migrare in branchi numerosi e di sostare sotto qualunque cosa galleggi e faccia ombra, i pescatori, dopo avere a lungo cercato relitti portati dalle correnti, si sono ingegnati realizzando con canne galleggianti le trappole d’ombra sotto le quali catturare con le lenze gli ippuri; oggi la pesca con le lenze è appannaggio degli amatori mentre i professionisti impiegano la rete da circuizione, ma il metodo è rimasto identico con l’unica differenza che un tempo le trappole d’ombra (“cannizzi”) si calavano a poca distanza dalla costa e oggi si arriva fino a 40 e passa miglia, escludendo così da questo tipo di pesca le imbarcazioni minori.

Il silenzio di Archestrato su questo pesce stupisce anche perché le lampughe (“caponi” in siciliano) erano certamente famose già ai suoi tempi, come conferma il bellissimo affresco “il Pescatore” risalente alla civiltà minoica, ritrovato nella fastosa città di Akrotiri nell’isola di Thera, l’attuale Santorini nelle Cicladi: il pescatore ritratto tiene in mano due gruppi di caponi appena catturati. Questo tipo di pesca viene praticato soprattutto in Sicilia e a Malta, dove i pesci vengono chiamati Lampuki.

Tradizionalmente la lampuga è stato a lungo considerato un pesce “povero” e dal basso costo, preferito dalle classi sociali meno favorite, ma negli ultimi vent’anni ha trovato un posto d’onore nella cucina siciliana, complice anche un evento gastronomico-culturale nato a San Vito lo Capo, la cui marineria è particolarmente esperta in questa particolare tecnica alieutica: “Tempu ri Capuna”, appuntamento autunnale che ha fatto incontrare studiosi e chef favorendo l’evoluzione di una pietanza una volta povera e ora sempre più sofisticata. Se Pellegrino Artusi non parla della lampuga, lo fanno con dovizia di particolari diversi gastronomi-scrittori di oggi che propongono ricette innovative dove in alcuni casi si prevede l’aggiunta del formaggio che per una volta non è né il parmigiano di oggi né il cacio/pecorino di ieri: nel suo “Sformato di capone con bucce di arance caramellate” lo chef sanvitese Giovanni Torrente inserisce il formaggio primosale tagliato a dadini [7].

Murena (Muraena helena)

Ecco un pesce che dopo essere stato variamente apprezzato, oggi è praticamente sparito dai mercati e dalla tavola. Archestrato ne loda la bontà delle carni soprattutto se viene pescata nello Stretto di Messina: «Se nell’angusto fluttuoso stretto / Che parte Italia presa vien la piota / Detta murena, comprala, che questo / Ivi è boccone di stupendo gusto»; Oppiano la reputa «pesce stimatissimo» e le dedica diverse pagine, citando la leggenda che la vede maritata col “serpe” e per questo esce dal mare quando è il tempo delle nozze, e narra anche delle sue sanguinose battaglie col polpo e la ligusta (aragosta).

Per decenni i pescatori hanno catturato le murene con le nasse e i conzi (palangari) [8], riservando questo pesce al consumo familiare o alle fasce sociali più umili; la carne grassa e piena di spine, la somiglianza col serpente da sempre animale ripudiato, non hanno favorito il suo gradimento presso i consumatori; i conzaioli addetti della piccola pesca costiera sono pressoché scomparsi. Pochissime le ricette che si interessano alla murena: Artusi non ne fa cenno e tra gli autori da me consultati unicamente Alba Allotta riporta la ricetta della murena fritta (semplicissima: infarinare e mettere in padella con abbondante olio). Solo in Sardegna, che io sappia, la murena è onnipresente nei menù dei ristoranti, ma solo quale componente della frittura di mare come antipasto (e qui ci sarebbe da verificare se tale scelta, oltre alla ricchezza del mare, non discenda anche dalla natura pastorale del popolo sardo, che non vedrebbe il serpente quale pericoloso nemico ma piuttosto parte integrante del suo habitat).

Anguilla (Anguilla anguilla)

Pesce serpentiforme al pari della murena, l’anguilla ha avuto maggior fortuna della consorella e ancora oggi rappresenta un piatto ricercato soprattutto nei luoghi tradizionali della sua pesca e dell’allevamento (vedi Comacchio e altri stagni, nonché le saline dove vivono e acquistano ancora miglior sapore).

Archestrato dimostra di esserne un appassionato cultore: «Lodo ogni anguilla, ma la più squisita / È quella, che si pesca dello stretto / Nel mar, che Reggio di rincontro guarda / O di Messina abitator felice / Sopra ogni altro mortal, che questo cibo / In copia mangi! Levan pur gran fama / Le anguille di Strimona, e di Copea / son grosse e pingui a maraviglia. / Ma d’onde pur si fosse, a mio parere, / Signoreggia tra tutte le vivande, / E ogni altra avanza per la sua dolcezza / L’anguilla, il pesce sol ch’è tutto polpa».

Oppiano cita un curioso modo di catturarla: «Preso un ben lungo budello d’agnello / Gittollo in acqua, simile alle lenze: / Quella veggendo, fu d’assalto, e ‘l trasse: / Conobbela con gola aperta, e tosto / Nell’agnellino entrando egli soffiando / col fiato lo gonfiò … / Della povera anguilla empie la bocca … / finoacchè gonfiata, e senza / Potersi rattener soffiando, a galla / Navichi, e sotto al cacciator ne venga».

Artusi scrive che le anguille migliori sono quelle di Comacchio ma ricorda come Dante a suo tempo abbia lodato quelle del lago di Bolsena; propone sei ricette con l’anguilla: arrosto, alla fiorentina, in umido, col vino, all’uso di Comacchio, coi piselli.

Nelle ricette trapanesi di mare l’anguilla si trova poco: cucinata “alla matalotta” (dal francese à la matelotte, alla marinara) è il suggerimento di Angelo Benivegna e Alba Allotta, che propone anche una “impanata di anguille” e una preparazione “in umido”. Sui mercati siciliani purtroppo si trova pochissimo anche per la scomparsa dei piccoli conzaioli che la catturavano soprattutto nelle acque portuali; al ristorante non mi è mai capitato di vederne in menù. I pescatori di anguille col conzo usavano per la pesca nelle acque portuali piccoli gozzi in legno spesso senza motore, spinti solo dai remi: la scomparsa dalle tavole di questo pesce ha coinciso con quella dei gozzetti impiegati per la pesca, costruiti nei piccoli cantieri sul porto.

Dentice (Dentex dentex)

Su questo pesce che Archestrato chiama Sinodonte sono tutti d’accordo, antichi e moderni: «Il sinodonte poi, pesce che devi / Cercar ben grosso, questo ancor t’ingegna / D’acquistar dallo stretto o caro amico …» scrive il gastronomo poeta, e Artusi come abbiamo detto lo inserisce tra i pesci migliori al gusto; Oppiano ne sottolinea l’aggressività, che ancora oggi viene sfruttata dai pescatori di traina che lo adescano con esche vive (piccoli pesci e calamari soprattutto). Il dentice non manca nelle ricette di ogni tempo e nei menù dei ristoranti; il fatto che sia difficilmente allevabile lo rende ancora più appetito. Non esiste una tipologia di barche particolare per la sua pesca, che viene effettuata con le reti da posta e i palangari da fondo.

Muggine-Cefalo (Mugil cephalus)

Ecco un pesce che col tempo ha perduto gran parte del suo valore commerciale, e che una volta era invece molto apprezzato a tavola. Archestrato lo ritiene degno della migliore società: «Dalla cinta di flutti Egina compra / Il muggine, così tu pregio avrai / Di conversar tra le gentil persone», e Oppiano loda la purezza delle sue carni perché «… né mai / Toccan cibo di carne entro la bocca, / E nulla leccan dalla strage: pascono / Con innocenza»; lo stesso scrittore Cilicio spiega come si pesca: «… stretti ami fasciando / E con cerere l’esca mescolando, / E con regali di rappreso latte …», metodo rimasto identico ai giorni nostri presso i pescasportivi, con l’uso di mollica impastata con formaggio a ricoprire l’amo (i pescatori di professione usano le reti “palamitare” che dal fondo arrivano fino alla superficie).

Anche Artusi apprezza il cefalo, che consiglia di preparare “in gratella”, «quando sono portati ai mercati verso la fine di autunno, sono belli, grassi e di ottimo sapore»; il modo di cucinarli nelle Valli è particolare: «Levano a questo pesce le scaglie e le branchie ma non li sbuzzano perché le interiora, come nelle beccacce, dicono che sono il meglio». Lo stesso autore ricorda di aver gustato i cefali nelle Valli da giovane, «quando si digeriscono anche i chiodi», cucinati «con un contorno di cipolle bianche tagliate in due, arrostite in gratella ed anch’esse condite con olio, pepe e succo di melarancia». L’ autore ritiene che questo pesce sia il migliore per fare un ottimo brodo, soprattutto se pescato in agosto e nell’Adriatico dove in quel mese raggiunge i due chili di peso.

Oggi purtroppo la situazione è molto cambiata; escludendo le lagune e gli stagni ove il cefalo-muggine viene allevato, e gli stagni sardi di Cabras dove viene catturato essenzialmente per estrarne le uova e farne la preziosa “bottarga di muggine”, questo pesce ormai predilige le acque portuali dove è altissimo l’inquinamento da liquami e idrocarburi. Pescato in queste zone, il cefalo è quasi immangiabile avendo le sue carni gusto di nafta e fogna, e per questo è praticamente scomparso dai mercati e dalle tavole, per non dire dai ristoranti.

Eppure questa è una grande perdita, perché il cefalo pescato in mari puliti è una vera leccornia, la sua carne grassa è saporita e si presta a tutte le preparazioni; le sue uova – ben diverse dalle più sapide uova di tonno (di cui parleremo nel capitolo dedicato a questo pesce) – sono straordinarie anche in fresco per condire la pasta asciutta. Chi scrive non perde occasione di acquistarne uno o più esemplari quando in banchina vede arrivare le barche che li hanno pescati nei mari limpidi lontani dai porti e dagli scarichi fognari. Angelo Benivegna dedica quasi tre pagine del suo libro al “muletto” [9] citando una sola ricetta e specificando che parla del cefalo “di salina” o comunque di stagno: «Una vera delizia!».

Triglia (Mullus surmuletus)

Che sia di scoglio (la migliore) o di sabbia-fango, questo pesce era molto apprezzato e continua ad esserlo; Archestrato spiega che è ottima al palato dappertutto: «Mangia la triglia presa in Tichiunte / Piena di sabbia, borgo di Mileto … Comprala in Taso ancor, che per sapore / Non cede a quella, e se la trovi in Tio / Meno gustosa, non è tal che giunga / A potersi sprezzar: È saporita / La triglia poi, che là nel mar d’Eritro / Da quella spiaggia non lontan si pesca».

Oppiano dedica pochissima attenzione a questo pesce che dice chiamarsi così «per le triplici lor generazioni», cioè perché deporrebbe le uova tre volte l’anno; in generale però mostra di non averne particolare stima in quanto mangerebbe ogni sozzura a mare: «Della triglia non penso giammai / Di più malvagi dilettarsi cibi … Simiglianti alle triglie, io dico, e a’ porci / Essere i modi, ed i costumi: sempre / Bruttati intorno all’appetir del ventre».

Stranamente questo pesce, presente nei mercati e nei ristoranti, non trova grande riscontro nelle ricette contemporanee: Alba Allotta consiglia come condire gli spaghetti e il metodo per renderle saporite cospargendoli di erbe e le inserisce tra i pescetti per la zuppa primaverile; chi gli ha riservato grande rilevanza è stato invece Pellegrino Artusi che alla triglia ha dedicato ben cinque ricette: in gratella alla marinara, di scoglio in gratella, alla livornese, alla viareggina, e infine una inedita proposta di “triglie col prosciutto” che non ho rinvenuto altrove. Il padre della gastronomia moderna suggerisce questa ricetta particolare: «Dopo averle nettate e lavate, asciugatele bene con un canovaccio e poi mettetele in una scodella da tavola e conditele con sale, pepe, olio e agro di limone. Lasciatele così per qualche ora e quando sarete per cuocerle, tagliate tante fette sottili di prosciutto grasso e magro larghe come le triglie … Prendete un vassoio o un tegame di metallo, spargete in fondo al medesimo qualche foglia di salvia intera, involtate bene le triglie nel pangrattato e disponetele in questa guisa: addossatele insieme ritte e frapponete le fettine di prosciutto fra l’una e l’altra spargendoci sopra altre foglie di salvia …», mettendo poi tutto a cuocere.

Come detto ancora oggi la triglia continua ad essere inserita tra i pesci “più fini” come li definì Artusi ed è una preda ricercata dai pescatori professionisti nonché una presenza costante nei menù dei ristoranti. Le triglie migliori, “di scoglio”, sono pescate con le reti da posta di fondale, quelle di fango soprattutto dallo strascico che ha a Mazara del Vallo la capitale indiscussa.

Salpa (Sarpa salpa)

In questo caso convergono le opinioni dei gastronomi-scrittori che ci fanno da guida. Parlando della salpa Archestrato scrive: «Sempre la salpa ho per malvagio pesce / Al più nel tempo in cui si miete il grano / Si può mangiar: ma sia di Mitilene». Oppiano descrive il metodo di cattura: «Dilettansi le salpe sommamente / D’alghe bagnate, e con quell’esca prendonsi» con le nasse o con le reti, stando il pescatore bene attento a non far rumore «Chè molto è paurosa la lor mente».

Pellegrino Artusi non ne fa cenno al pari degli altri autori qui presi in considerazione, a conferma della disgrazia in cui è piombato questo pesce, che in passato invece aveva un suo mercato e veniva insidiato con particolari tecniche di pesca.

La salpa viene chiamata in siciliano “mangiaracina” per il cibo principale di cui si nutre, un’alga particolare dalla forma dei chicchi di uva (“racina”), che le conferisce un sapore molto forte, e forse proprio per questo Archestrato consiglia di mangiarne solo alla fine di primavera quando diversa è la sua alimentazione. È un pesce gregario e spesso forma branchi di migliaia di individui che sostano sui bassi fondali: per decenni è stato preda dei pescatori “bombaroli” che, sfidando la legge ma contando sull’assenza di controlli, hanno condotto una loro particolare guerra arrecando danni incalcolabili all’ambiente marino; come detto nel prologo, la salpa è stata anche oggetto di pesca intensiva, questa volta legale, da parte di motopescherecci con reti da circuizione (“cianciolo”) che operavano nelle notti senza luna individuando i branchi grazie alle fosforescenze lasciate dal nuoto dei pesci.

La frequenza di questo tipo di pesca fino agli anni ‘80 del secolo scorso (sono appena quattro decenni) e la odierna scomparsa della salpa dalle pescherie, nonché l’abbandono della sua cattura, testimoniano il brusco cambiamento avvenuto nella società: il mercato era rivolto essenzialmente alle classi subalterne (contadini, muratori) e spesso avveniva con la vendita porta a porta da parte degli stessi pescatori, o di uno di essi che non andava a mare e curava la parte “commerciale” dell’attività. Oggi di fatto non esiste più un pesce davvero “povero” e anche i gusti sono mutati, così come le condizioni economiche di intere fasce di popolazione, e così la salpa … resta a mare.

Sarago (Diplodus sargus)

In verità esistono diversi tipi di sarago, ma sono tutti ricercati dal mercato e ottimi al gusto. Ne era convinto già Archestrato, che indica anche la stagione migliore per gustarlo: «Quando Orione in ciel sta ver l’occaso … T’abbii allora alla mensa un sargo arrosto / Grande quanto sì può, sparso di cacio, / Caldo, ammollito dal vigor d’aceto, / Perchè sua carne di natura è tosta» [10]. Oppiano dà per certo l’amore dei saraghi per le capre, sicché narra di come il pescatore «sopra l’amo getta di caprina / Zampa l’innata carne; quegli l’esca / A furore rapiscono …».

Stranamente a fronte di un generale gradimento del sarago su tutte le tavole, nessuna tra le ricette da me consultate tratta specificamente di questo pesce, nemmeno quelle che le sorelle Guccione dedicano al mondo dei subacquei (è una delle loro prede più frequenti): è probabile che ciò sia dovuto al fatto che il nostro pesce si presta benissimo a tutte le cucine: al forno, lesso, in crosta di sale, in brodo, arrosto e se piccolino anche fritto (al pari di orata e spigola, che infatti hanno poca “letteratura”).

Qui ci piace soprattutto segnalare che per la prima volta nel suo scritto Archestrato suggerisce l’impiego del cacio (oggi diremmo “pecorino”) col pesce: «Di condirmi così ti figgi in mente / Qualunque pesce, la cui carne è dura»; le cose cambiano se la consistenza è diversa: «Ma quel che ha carne dilicata e pingue / Basta soltanto, che di fino sale / L’aspergi, e l’ungi d’olio, perché tutta / Tiene in se la virtù di bel sapore».

Il cacio/pecorino è assai poco associato al pesce nella cucina moderna e contemporanea: Artusi usa raramente e solamente il parmigiano nelle sue ricette; Alba Allotta lo prevede grattugiato negli involtini di tonno e nelle polpette fritte di sarde; la chef Piera Spagnolo lo usa, sempre grattugiato, nelle polpette di acciuga (“purpette c’anciova”) [11], e lo chef Giorgio Graziano lo inserisce, finalmente in scaglie e non grattugiato, nei suoi “Spiedini di sarde” [12].

Il sarago, oggi pescato con le reti da posta e con i palangari di fondo, resta uno dei pesci più ricercati, mangiati, e anche tra i più costosi. Nessuno più si sognerebbe di svilirne la carne con l’aggiunta del cacio.

Palamita (Sarda sarda)

In questo caso Archestrato si profonde in lodi verso il pesce che chiama “Amia” e che dovrebbe essere la nostra Palamita, anche se un passo lascerebbe il dubbio che possa invece trattarsi dello Sgombro (Scomber scombrus); in ogni caso oggi appare eccessivo il suo interesse per una specie ittica che incontra tuttora il gradimento dei consumatori ma non rientra certamente tra i pesci pregiati: «L’amia in autunno quando son calate / Ver l’occaso le Plejadi apparecchia / Come ti piace: e perché dir più oltre? / Quella guastare, se ne avrai pur voglia, / Tu non potrai …». Pesce eccellente, dunque, che nessun errore in cucina può guastare; c’è un modo di cucinarla che, secondo Archestrato, ne esalta il sapore: «Nelle foglie di fico la prepara / Con rigamo non molto, senza cacio, / Senz’altro untume; quando l’hai sì concia / Semplicemente, in mezzo a quelle foglie / L’avvolgi, e sopra legala con giunco. / Mettila poscia sotto il cener caldo, / E colla mente va cogliendo il tempo, / Che sia bene arrostita, e statti all’erta / Di non farla bruciar …».

L’uso di avvolgere la palamita nelle foglie di fico fa sorgere qualche dubbio perché questo pesce ha un peso medio di oltre un chilogrammo ed è lungo intorno ai 50 centimetri; il dubbio accresce leggendo Pellegrino Artusi che consiglia il medesimo stratagemma (porre il pesce sopra un foglio di carta unto e condirlo con erbe e spezie) per la migliore cottura dello sgombro, che ha forma simile alla palamita ma dimensioni minori; tuttavia lo stesso Archestrato altrove parla proprio dello sgombro da mettere sotto sale e lo chiama col nome giunto fino a noi, e dunque il dubbio è destinato a rimanere tale. Nessun dubbio invece per una ricetta proposta da Alba Allotta e che somiglia a quelle precedenti: il pesce è ancora “povero” e “azzurro” ma stavolta è la boga (Boops boops) che va cucinata “alla brace in foglie di vite” con le erbette, pangrattato e formaggio pecorino grattugiato.

La palamita (e anche lo sgombro) oggi è ritenuto pesce “povero” ma ai tempi del poeta gelese non doveva essere così, se questi indicava con precisione i mari ove pescarlo: «Ma t’abbii quella / Dell’amena Bisanzio se eccellente / Aver la vuoi; buona la trovi ancora / Se a Bisanzio vicino ella è pescata; / Ma se ti scosti più di gusto manca; / E se del mare egeo passi lo stretto, / Tanto di quella nel sapor diversa / Ritrovando s’andrà, che scorno reca / Alle lodi da me fattele in pria» [Bisanzio ponto eussino] .

Pure Oppiano dedica ampio spazio alla palamita, a conferma della sua valenza gastronomica ed economica: dopo aver detto che è figlia della “tonna” (infatti è un tunnìde) e che nasce nel “mare Eussino” (Turchia che si affaccia sul Mar Nero, e dunque in assoluta assonanza con Archestrato) ne illustra le tecniche di pesca che in questo caso sono plurime, dalla fiocina («Molte punte di ferro, di tre denti») alla rete che viene tirata a terra («allo ‘ncontro con leggieri lini prendon le genti delle imbelli Palamite … la rete suso ritraendo ai lidi …»). Quest’ultima modalità di cattura precorre la “sciabica” dei secoli a venire, e anche la tonnara a vista le cui reti venivano calate sul cammino dei tonni e quindi tirate a braccia sulla spiaggia [13].

Il destino dei tonni e delle palamite appare dunque intimamente legato fin dall’antichità; se Artusi non ne fa cenno e per secoli il suo consumo è riservato alle classi sociali meno abbienti, il nostro pesce riprende il suo posto nella gastronomia ricercata con l’affermarsi degli eventi riservati al tonno e al pesce azzurro in generale (ancorché “povero”): lo chef Giorgio Graziano, per esempio, ne propone almeno quattro ricette, dall’insalata alla siciliana (palamita a pezzetti), alla pasta con palamita sott’olio, dalla terrina di palamita al couscous dove la alterna alle verdure grigliate [14]. La raffinata gourmet Giusy Galante propone di cucinarla “alla portoghese” (con fagioli) o in trance agli agrumi.

Fino a una cinquantina di anni addietro le palamite si catturavano in grandi quantità anche nelle tonnare siciliane e sarde, e prima ancora in quelle libiche: i branchi erano tanto numerosi che a volte si facevano mattanze solo per questi pesci (o anche Alletterati/Euthinnus alletteratus e Alalunghe/Thunnus alalunga, oggi piuttosto rari, che venivano in buona parte conservati sotto sale o sott’olio) [15]; oggi la pesca viene effettuata con la rete “palamitara” che dal fondale arriva fino in superficie e viene calata ortogonalmente alla costa. Sul mercato siciliano la palamita viene considerato pesce “di seconda” e il suo prezzo si aggira sui 10 euro al chilo, mentre a Roma può arrivare anche a 25.

Neonata di pesce-Novellame (Nunnata in siciliano)

Questa volta Archestrato si sbaglia proprio, dimostrando di non apprezzare particolarmente gli stadi giovanili di pesce che oggi invece riscuotono tanto successo a tavola e sono oggetto di protezione (spesso disattesa dai pescatori): «L’afia disprezza, che non è d’ Atene, / O sia di quella razza, che da’ Joni / Spuma s’appella. Sì questa tu prendi / Fresca e pescata ne’ profondi e curvi / Sen di Falero, o, se ti piace, in Rodi / Circondata di mar, dove gentile / Trovasi ancor quando là proprio nasce».

Sui mercati arrivano diversi tipi di neonata, dal sapore diverso e dal prezzo diverso, ma tutti eccellenti da gustare: di sarde, di pagello (“luvaru” in siciliano) di cicerello, di alici, di triglie (80 euro al chilo sul mercato genovese nel mese di febbraio 2022).

Le frittelle di neonata sono presenti nei menù dei ristoranti e nelle ricette degli autori consultati (Allotta, sorelle Guccione) che suggeriscono di insaporirle con erbette amalgamando il tutto con uova e farina; molti chef aggiungono il parmigiano grattugiato, e spesso vengono proposti anche ottimi primi piatti con un saltato di neonata e aglio. Artusi non ne parla, accennando solo alla frittura delle “cieche” che sono gli esemplari giovanili delle anguille. La pesca della neonata/novellame oggi è rigidamente regolata, ma stante il prezzo altissimo sul mercato frequenti sono i casi di catture abusive.

Attinie-Anemoni di mare (Actiniaria)

Qui Archestrato si discosta dal pesce per parlare di un prodotto del mare che è stato a lungo dimenticato e solo da pochi anni è tornato a insaporire la tavola. Si tratta dell’attinia che i trapanesi chiamano “ogghiu a ‘mmari” e ha forte potere urticante; il nostro dimostra di conoscerne e apprezzarne l’eccellenza gastronomica: «Ma se vago tu sei di ben gustarla, / Comprar bisogna le marine ortiche / Tutte intorno cornate, e poi che insieme / Mescolate tra lor le avrai, le friggi / In padella nell’olio, in cui tritati / Vi sien d’erbucce gli odorosi fiori».

Dobbiamo fare un salto di duemilacinquecento anni per ritrovare una ricetta con le attinie: le sorelle Guccione insegnano come fare con l’ogghiu a ‘mmari gustose “frittelle” in pastella, e ricordano come ai tempi di guerra, quando gli uomini erano sotto le armi e a Favignana non c’erano pescatori, questo celenterato costituiva una alternativa alla carenza di cibi proteici.

Oggi alcuni ristoranti hanno rispolverato l’antica ricetta e propongono le attinie fritte in pastella come antipasto, e gli spaghetti alla attinia come gustoso primo piatto; resta la difficoltà di reperimento della materia prima perché l’ogghiu a ‘mmari vive negli strati superficiali del mare dove maggiore è l’inquinamento che lo ha fatto sparire in molte zone che una volta ne erano piene.

Spigola (Dicentratus labrax) e Cefalo

Archestrato incorre in un colossale errore facendo distinzione tra muggine di cui ha scritto in precedenza e cefalo, che invece fanno parte della stessa famiglia con diverse specie; qui mette insieme spigola e cefalo giudicandoli entrambi degni della migliore accoglienza a tavola: «Prendi in Mileto dal Gesone il cefalo, / E il pesce lupo dagli dei allevato, / Perchè quel luogo per natura porta / Questi eccellenti. Altri, ver è, più grassi / Ven’ han, che nutre la palude Bolbe, / Ambracia ricca, e Calidon famosa; / Ma a questi pare, che nel ventre manchi / Quel tale grasso, che soave olezza, / E quel sapore, che soave punge. / Son quelli, amico, di stupendo gusto / Gli stessi interi, con tutte le squame, / Arrosti acconciamente a lento fuoco, / E poi con acqua e sale a mensa reca». Ricetta semplicissima, questa del gelese, che raccomanda di non guastare il sapore dei pesci: «Ma non ti assista mentre gli apparecchi / Di Siracusa o dell’Italia alcuno, / Giacché costoro preparar non sanno / I buoni pesci, e guastan le vivande / Ogni cosa di cacio essi imbrattando, / E di liquido aceto, e di salato / Silfio spargendo …». Archestrato, che chiama “lupo” la spigola, sottolinea come il pesce dalla carne grassa e saporita vada cucinato nella maniera più semplice, senza aggiunta di formaggio o aceto e risparmiando sul sale.

Pellegrino Artusi, di cui abbiamo già riportato il pensiero rispetto al muggine/cefalo, stranamente non parla della spigola che certo era molto apprezzata ai suoi tempi in quanto la inserisce (chiamandola “ragno”) tra i pesci “più fini”. Oppiano descrive la furbizia della spigola (“lupo”, “luccio” o anche “labrace”) che per sfuggire alle reti si nasconde sotto la sabbia, e agli ami compiendo grandi balzi fuori dall’acqua per liberarsene.

Del cefalo e della sua assenza sui mercati e nei ristoranti siciliani abbiamo detto, resta la spigola: presente ovunque, è penalizzata dalla commercializzazione del pesce di allevamento che ha minore prezzo ma anche peggiore sapore rispetto a quello “di mare” o “di salina”. Gli allevamenti di spigole e orate avvengono in mare o in vasca, e alla fine il sapore di questi due pesci (soprattutto nell’allevamento in vasca) diventa praticamente identico a causa del mangime che è il medesimo. Oggi i ristoranti espongono bene in vista la scritta “spigola (o anche orata) di mare” soprattutto per giustificare il prezzo, che passa dai 7-10 euro al chilo per il pesce allevato, ai 30 di quello “selvaggio” (li distingue anche la taglia, che per l’allevamento è tutta uguale, sui 300-350 grammi). Le ricette dei gastronomi contemporanei tendono a conservare ed esaltare il sapore del pesce che viene cucinato in maniera piuttosto semplice.

Sogliola (Solea solea)

La sogliola è un pesce evergreen nel senso che ha mantenuto intatto il gradimento presso i consumatori, favorendo ricette pensate solo per lei (“alla mugnaia” per esempio). Archestrato l’apprezza così come un altro pesce simile, la Passera di mare (Platichthys flesus): «II passer grosso poi, l’aspretta sogliola, / E questa nella state, aver si denno / Là ‘ve degna d’onor Calcide siede». Lo scrittore di Gela parla anche di un altro pesce simile che chiama Citaro e che alcuni traduttori hanno iscritto nella famiglia dei Rombi (piatti, con gli occhi entrambi su un lato del corpo), consigliandone fortemente l’acquisto: «II citaro, se carne ha bianca e soda, / Voglio, che bolli in semplice acqua e sale, / In cui solo sien poste alcune erbucce»; tuttavia con un pizzico di schizofrenia gastronomica suggerisce alcune varianti culinarie che pure aveva aborrito in analoghe occasioni: «Se non è molto grosso, ed alla vista / Par che rosseggi, voglio che l’arrosti, / Ma pungere ne dei da prima il corpo / Con un dritto coltel di fresco aguzzo; / E tutto d’ olio e d’abbondante cacio / Ungerlo poi. Gli spenditor vedendo / Gode tal pesce, che di spesa è ghiotto».

Artusi inserisce la sogliola, e il simile rombo, tra i pesci di prima categoria, e nella ricetta “in gratella” suggerisce di usare il lardo invece dell’olio; ne loda la “bontà e delicatezza” della carne che i francesi per questo chiamano “pernice di mare” (l’altrettanto gustoso rombo per i transalpini è il “fagiano del mare”).

La pesca delle sogliole avviene soprattutto nel fangoso Adriatico, e così la cucina siciliana si limita a poche ricette tradizionali, come la “Sogliola al limone” proposta da Maria e Giovanna Guccione.

Pescecane-Squalo

Archestrato parla genericamente dei pescicani che solitamente vengono tenuti in nulla considerazione sulla tavola, secondo lui a torto: «In Torone convien del can carcaria / Comprare i voti addomini, che stansi / Di sotto al ventre: questi poi gli arrosti / Di poco sale e di cimino aspersi, / E d’olio glauco in fuori, o dolce amico, / Altro non giungi: quando già son cotti, / Reca una salsa di tritati aromi … / non mischiarvi insieme / Acqua ne aceto, ma vi spargi solo / Olio abbastanza con cimino asciutto, / Ed erbette spiranti odor soave. / Poi senza fiamma, e sul carbon li cuoci, / E spesso li rivolta, affìn che intanto / Senza che te ne accorgi non si brucino». È probabile che il poeta parli del grande Pescecane (Carcharodon carcharias – Squalo bianco), ed è altrettanto normale che né Artusi né le moderne ricette ne parlino, essendo la carne degli squali bandita dalle nostre tavole; ne è cosciente il nostro che sa come molti «Lo ricusan per cibo, e n’ han ribrezzo, / Come di fiera , che d’ uom carne mangia, / Ma tutto il pesce gran diletto piglia / Carne umana a mangiar dove l’ incontra …». Tutti i pesci, insomma, mangiano carne umana se trovano corpi a mare … e tutti i pesci, squali compresi, sono commestibili come sapevano benissimo i proprietari delle tonnare siciliane che ai pescicani finiti per caso tra le reti tagliavano la testa, la coda e … [16].

Orata (Sparus aurata)

Pesce tra i migliori da portare in tavola, ieri come oggi, e per trovare l’eccellenza secondo Archestrato bisogna venire in Sicilia: «Ma scegli quella, che nutrisce e alleva / La veneranda Selinunte, e questa / Lava prima ben bene, e poscia intera / Arrosti, e reca a mensa, ancor se grande / In sino a dieci cubiti ella fosse». La misura di dieci “cubiti” appare eccessiva, ma certamente i mari siciliani erano ricchi di grosse, e grasse, orate [17].

Oppiano si limita a dire che le orate «Pascolan negli scogli, e nella rena …», confermando di sapere poco, o poco interessarsi, delle abitudini di alcuni pesci pur molto appetiti; lo stesso fa Pellegrino Artusi che la inserisce tra i pesci migliori da mangiare ma poi tralascia di specificarne le tecniche di cottura, forse perché simili a quelle di spigole, saraghi e dentici. Nemmeno i moderni gastronomi dedicano particolari ricette all’orata, ma certamente per l’analogia con i modi di consumare pesci simili (arrosto, in crosta di sale, al forno, lessa se piccola). L’orata segue le vicissitudini della spigola, entrambe ricercate se “di mare”, molto meno apprezzate se di allevamento.

Grongo (Conger conger)

Ecco il caso di un pesce che è riuscito ad attraversare le epoche storiche mantenendo una sua importanza nella gastronomia, prima quale cibo prelibato e ora come riscoperta di un piatto tradizionale della gente di mare. Archestrato lo reputa squisito quasi al pari del tonno: «Di pingue denso e grosso congro il capo / E tutti gli intestini aver tu puoi / Nella cara Sicion, ma quello e questi / Tutti sparsi d’ erbucce verdeggianti / A lungo bolli dentro l’acqua e ‘l sale. / Nell’Italia si pesca esimio il congro, / E tanto gli altri pesci nel sapore / Vien tutti a superar, quanto il più grasso / De’ tonni avanza il coracin più vile».

Oppiano dice solo che il grongo nasce nella fanghiglia come le anguille e Artusi non ne fa parola; Alba Allotta e Maria Guccione rispolverano l’antica ricetta dei “gnocculi al sugo di grongo”, piatto unico popolare che a basso costo sfamava intere famiglie. Questa sorta di ragù col pesce accompagnata dai gnocculi (pasta preparata con acqua e farina tagliata a tocchetti) era cibo soprattutto per le famiglie dei pescatori e aveva sapore molto forte; per renderlo appetibile alla clientela le sorelle Guccione nel loro ristorante di Favignana avevano sostituito gli gnocculi con eliche o farfalline, ingentilendo il sapore del condimento con pinoli, uvetta, capperi, alloro e cedronella (Allotta suggerisce di usare pasta casereccia o busiate). Il grongo oggi non è più appetito dai mercati e non si trova nei ristoranti; solo alcuni cultori della cucina popolare si dedicano saltuariamente alla sua preparazione (se grosso è ottimo anche alla brace, ma parte del corpo è inutilizzabile per le troppe spine). La sua pesca con i palangari di fondo è praticamente scomparsa (come per le murene) per il disinteresse dei consumatori.

Torpedine (Torpedo fuscomaculata) e Razza (Raja brachyura)

Poche righe per ricordare due pesci scomparsi dalle tavole ma a cui Archestrato ha riservato attenzione giudicandoli degno cibo: «Esser vuol la torpedine bollita / In olio e vino con erbe odorose, / E un pocolin di grattugiato cacio»; «Con cacio e silfio in mezzo dell’inverno / Mangia a lesso la razza: i pesci tutti / Figli del mar che mancano di grasso / Voglion tale apparecchio …». Il cacio dunque per insaporire questi pesci che vivono sul fango e dei quali Oppiano segnala le “armi”: scariche elettriche per la torpedine, pungiglione velenoso per la razza. Questi pesci oggi sono scomparsi dalle tavole ma fino a cinquant’anni fa sui mercati venivano regolarmente venduti, a prezzo bassissimo, per farne zuppa o frittura.

Miseria e nobiltà

Questo capitolo è dedicato a pesci tanto diversi, sotto l’aspetto commerciale e biologico, quanto accomunati da identico destino che ha dato loro celebrità immortale: tonni e pescispada, sarde, alici e sgombri; pregiati i primi, “poveri” gli altri, ma tutti presenti allora come oggi sui mercati e sulle tavole, oggetto di elaborazioni culinarie ed esperimenti gastronomici, a volte ai confini del gusto. Cominciamo col Re dei mari.

Tonno (Thunnus thinnus)

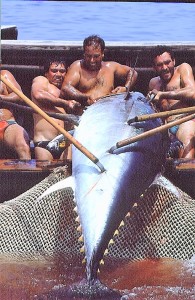

Nessun altro pesce ha avuto pari fortuna a tavola, nell’economia, nella società e nella cultura. Per millenni ha costituito un alimento primario per l’uomo, anche grazie alle tecniche di conservazione sotto sale e sott’olio che lo hanno reso disponibile pure al di fuori dei periodi di cattura (maggio-agosto con le antiche tonnare tradizionali).

È stato il cibo dei nobili e quello dei poveri, attraversando obliquamente tutte le fasce sociali: «tu mangiasti sarde e io tunnina» si diceva un tempo per significare la medesima appartenenza alla classe meno facoltosa della società siciliana dove le sarde e il tonno salato accompagnavano il pane nei pranzi “proletari” (non solo i pescatori, ma anche i contadini e i pastori). Merce di scambio per secoli, già ai tempi di Archestrato era considerato un vanto per chi potesse offrirlo sul desco: «Convien di questo a te comprar se a’ numi / Cena imbandissi, e ti convien comprarla / Senza tardar, senza far lite al prezzo»; pranzo per gli Dei, quindi, il tonno, che è sempre ottimo al gusto ma con sapori differenti a seconda del luogo ove è pescato: «In Caristo e Bizanzio è poi gustoso; / Molto miglior di questo è quel che nutre / Nell’isola famosa de’ Sicani / Di Tindari la spiaggia, e Cefaledi. / Ma se d’Italia sopra il santo suolo / In Ipponio verrai dove corona / Hanno i Bruzii di mar, colà vedrai / I tonni più eccellenti, che la palma / Portan, vincendo di gran lunga gli altri».

Il poeta di Gela enumera i luoghi al suo tempo deputati alla pesca del tonno: Bisanzio (Mediterraneo orientale), la costa nord della Sicilia (da Tindari a Cefalù), il golfo di Vibo Valentia (Ipponion)/Sant’Eufemia dove venivano calate le tonnare di Pizzo calabro; fornisce una ulteriore notizia, dalle sue parti (Sicilia meridionale) «fuor di stagione si pesca», e infatti lungo la costa da Siracusa a Capo Granitola in seguito furono calate le tonnare “di ritorno” che operavano da luglio ad agosto/settembre, dopo la stagione della “corsa” (riproduzione).

Piuttosto semplici le ricette proposte da Archestrato: «T’abbii la polpa, che di coda è nodo, / Di quel pesce, ch’è femina di tonno, … tu quella in pezzi / Tagliata arrosti ben, di fino sale / Spargendola soltanto, e d’olio ungendo. / Poscia i pezzi ne mangia e caldi e intrisi / In forte salsa, e se ti vien la voglia / Asciutti di mangiarli, ancor gustosi / Questi ritrovi: per sapor per vista». Niente salse o altro, aggiunte che rovinerebbero il piatto: «Degl’immortali numi in ver son degni; / Ma perdon tosto il pregio lor se aceto / Spargendovi li rechi alla tua mensa». Il poeta gastronomo conosce bene anche il valore e il sapore del tonno conservato: «Di tonno di Sicilia un pezzo mangia, / Di quel, che a fette conservar salato / Nell’anfore si suol …».

Il “tonno nascosto / sotto uova sode a fettine” viene offerto a un amico invitato a cena dal poeta di origine spagnola Marziale [18] quattrocento anni dopo Archestrato, e all’inizio del Rinascimento il francese Rabelais inserisce nel menù di Gargantua le “bottarghe” [19] che ritengo siano quelle di tonno (“ovo ri tunnu” in siciliano) e non quelle di cefalo (l’esportazione di prodotti di tonnara dalla provincia di Trapani viene attestata fin dal XIV secolo; nel 1598 vennero esportate per “fuori regno” – continente italiano ed estero – uova di tonno pari 33 “cantara” e 27 “rotoli”, per oltre tremila chili di prodotto) [20].

Ben nota è la descrizione che Oppiano fa della tecnica di pesca del tonno con la rete fissa, vera tonnara ante litteram: «Molta e stupenda caccia è apparecchiata / Ai pescatori, quando se ne viene / De’ tonni alla stagion di primavera / L’esercito. Il paese in primo luogo / Disegnano del mar … Ora tutte le reti, di cittade / A guisa, su pe’ flutti ne camminano … Avvi ricetti, ed avvi porte, ed avvi / Profonde gallerie, ed atrii e corti. / Quelli velocemente in schiere muovonsi, / Come falangi d’uomini …»; è questa ancora oggi la tonnara, come viene calata in Sardegna (Portoscuso e Carloforte), in Spagna e Portogallo, mentre sono ormai purtroppo chiusi (“spenti”) gli splendidi impianti siciliani.

Non c’è pesce che abbia tanta letteratura quanto il tonno, per la spettacolarità della sua pesca, per la ritualità e la coralità del lavoro che coinvolgeva intere comunità: in tale ottica anche la gastronomia ne ha risentito positivamente e decine sono le ricette che hanno quale protagonista il pesce a suo tempo definito “porco del mare” perché parimenti al maiale nulla di esso si getta e tutto si utilizzava [21].

Pellegrino Artusi è l’autore che meno si interessa al tonno riservandogli solo tre ricette piuttosto banali (fresco, in gratella, sott’olio con salsa alla bolognese) e questo si giustifica col suo essere di Forlimpopoli praticamente sull’Adriatico dove la “cultura del tonno” non esiste: ben più prolifici gli altri autori qui consultati, che riservano pagine su pagine al nostro pesce, che può benissimo essere un antipasto, un primo piatto con la pasta, un secondo, e financo una sorta di dolce così come anni addietro lo presentò un famoso chef stellato al “Girotonno”, evento culturale e gastronomico che si svolge a Carloforte: in tazzina da caffè col cioccolato … davvero ai limiti dell’immaginazione!

Angelo Benivegna propone fino a centouno ricette siciliane che vanno dallo stufato al carpaccio passando per una serie di proposte che attingono alle diverse tradizioni dei luoghi dove venivano calate le tonnare (primi e secondi piatti, con ampio uso di verdure, mandorle e anche funghi); Alba Allotta si concentra su una quindicina di ricette tutte “trapanesi”; Maria e Giovanna Guccione dedicano al tonno “favignanese” un intero capitolo con una divagazione (“alle erbe”) che nasce dalla felice mescolanza tra le usanze giapponesi e le erbe aromatiche di Favignana; Lilla Mariotti e Virgilio Pronzati partono dalle tonnare liguri (in pratica la sola tonnarella di Camogli) e allargando la ricerca a tutto il bacino mediterraneo arrivano a enumerare 49 modi di cucinare il tonno; Silvio Torre spazia anch’esso per tutto il Mare nostrum e conta 23 piatti col tonno fresco e 26 con quello sott’olio.

Giusy Galante tra le altre presenta la ricetta delle “Pennette con tonno e zafferano” che prevedono l’impiego di panna liquida, novità che forse avrebbe stupito Archestrato ma che più di altre rappresenta il mutare dei gusti; pari disapprovazione forse riscuoterebbe lo chef Giuseppe Favaloro che nella sua “Insalatina di tonno con cipolla di Tropea e rucola” prevede l’aggiunta di aceto balsamico [22].

Un discorso a parte meritano le interiora del tonno, divenute ricercato cibo etnico: oltre alla bottarga famosa da secoli (guai a chiamarla così in Sicilia, però, al massimo si può parlare di “uovo di tonno”), pregiatissimo è il “lattume” (prodotto seminale maschile) che si consuma fritto o anche sott’olio, il cuore e la “ficazza” (“carrubbella”, rimasugli di carne attaccata alle spine pressati in budello e pieni di spezie), il “purmuneddu” (parete pancreatica) [23].

Nei menù dei monzù siciliani a cavallo tra Otto e Novecento il tonno appare giusto a fine primavera quando l’aristocrazia proprietaria di tonnare festeggiava la fine della stagione di pesca, ma era solo una delle pietanze a tavola, magari fatto a sfincione (panato con formaggio e menta all’uso palermitano), omaggio al pesce che dava fama e ricchezza [24], ma era pur sempre in sott’ordine rispetto alla pasta in timballo e alla cacciagione. Per trovare accenno ai preziosi e prelibati “ovi” dobbiamo fare un salto indietro di cent’anni e leggere il marchese di Villabianca [25] e il duca d’Ossada [26] che hanno dedicato accurati scritti alla pesca del tonno e anche alla sua preparazione per il commercio. Oggi uova e carpaccio di tonno, ficazza, carpaccio di pescespada e di salmone costituiscono il tradizionale antipasto di mare; le uova sono molto usate per condire gli spaghetti, le sorelle Guccione aggiungono un po’ di panna (ah, Archestrato!), Alba Allotta rimane nel solco della tradizione soffriggendo aglio e aggiungendo il prezzemolo, Giusy Galante prevede l’aggiunta di formaggio pecorino grattugiato, a metà fra la tradizione e l’innovazione che sa di antico.

La scomparsa delle tonnare ha provocato la fine della “civiltà del tonno” che nei secoli aveva creato cultura ed economia, e oggi sono in vita solo pochi depositari di quel sapere antico che si è stratificato nei millenni, rais e tonnaroti ormai quantomeno ottuagenari; scomparsa anche l’arte dei carpentieri navali che costruivano le storiche barche delle tonnare (muciare, parascarmi, vascelli) che non trovavano impiego in nessun altro tipo di pesca [27].

Oggi il tonno si cattura essenzialmente col palangaro: ogni peschereccio adibito a questa attività impegna tre o quattro persone, a fronte delle ciurme di 40-70 tonnaroti di ciascuna tonnara (una ottantina solo quelle siciliane) ai quali andava aggiunto l’indotto: salatori, bottai, addetti alla cottura, mastri ‘marina e mastri ‘calafato, rigattieri e venditori ambulanti … per un totale di migliaia di persone.

Pescespada (Xiphias gladius)

Ricercato ieri come oggi, questo pesce dalla carne rosata e senza spine appartiene all’aristocrazia dei pesci “a taglio”, cioè che si mangiano in trance. Ancora una volta Archestrato sottolinea la bontà dei pesci catturati all’estremità orientale del Mediterraneo, ma nel caso in oggetto aggiunge lo spada pescato nello stretto di Messina dove per secoli la pesca con le feluche e la fiocina ha costituito un’attività alieutica con tradizioni e cultura come le tonnare: «In Bisanzio arrivando un pezzo piglia / Di pesce spada, e sia di quella polpa, / Che della coda la giuntura veste. / Saporito tal pesce ancor si pesca / Dello stretto nel fin verso Peloro».

Oppiano descrive la caccia con la fiocina allo spada, adescato con una barchina a esso somigliante: «Ei la caccia non fugge, pur credendo / Di non veder navi di banchi armate / Ma altri spade, comun razza … e poscia avvisò ei la sciagura / Da triplicata punta conficcato» [28].

Stranamente Artusi non propone ricette col pescespada, probabilmente riservandogli trattamento pari ad altri pesci da taglio; ben più meticolosa Alba Allotta che dopo una classica pasta al sugo di pescespada (pomodorini, cipolla, aglio, prezzemolo, menta, basilico, vino bianco a sfumare) propone diversi secondi in uno dei quali (“bracioline”) inserisce anche il formaggio grattugiato (“caciocavallo o pecorino”). Analoga attenzione gli rivolgono le sorelle Guccione che allo spada riservano un intero capitolo al pari del tonno mantenendosi sulla pura tradizione siciliana; Giusy Galante dopo le “Trofie al pescespada con zenzero e pistacchi” propone un “Pescespada saporito” con l’aggiunta di vino bianco e aceto a fare compagnia a sedano, cipolla, olive verdi, capperi, prezzemolo e timo, in un trionfo di colori e sapori che sposano mare e campagna. La ricetta più lontana dalla semplicità di Archestrato la troviamo in Benivegna, che ha bisogno di più di una intera pagina per spiegare come si cucina la “‘Mpanata di pescespada” che l’autore definisce degno di essere collocata «a fianco di altri gioielli della gastronomia baronale»: pasta frolla fatta a casa, cipolla, sedano, salsa anch’essa fatta a casa, olive verdi, capperi, zucchine, aglio, prezzemolo, cuori di carciofi, cipolline novelle e piselli, rosso d’uovo. Il poeta di Gela a questo punto probabilmente avrebbe preso a botte lo chef! Oggi nello stretto di Messina operano solo pochissime feluche con potenti motori; per il resto lo spada si pesca col palangaro.

Sarde (Sardina pilchardus), Alici-Acciughe (Engraulis encrasicolus), Sgombri (Scomber scombrus)

Chiudiamo questo breve e certamente non esaustivo excursus storico-gastronomico col pesce “povero” che però ha avuto un ruolo importantissimo nelle società che si sono avvicendate sul Mediterraneo, e anzi maggiore rilevanza sta acquistando con la riproposizione della cucina etnica magari arricchita con i sapori del benessere (economico).

Archestrato accenna alla “saperda” ma non è ben chiaro di quale pesce si tratti; probabilmente si tratta della sardina o dell’acciuga che il gastronomo mostra di non apprezzare, contrariamente allo sgombro che consiglia di preparare sotto sale: « … ma la saperda / Che di Ponto è vivanda, e que’ che lode / Ne fanno, io voglio che compiangi a lungo: / Pochi san tra’ mortali esser quel cibo / Vile e meschin. Ma a te convien senz’ altro / D’aver lo sgombro per metà salato, / Quasi ancor fresco, posto da tre giorni / Dentro d’un vaso, e prima che si stempri / In acqua salsa».

Oppiano definisce “stolto” lo sgombro, al pari del tonno, perché «Rimirando nel chiuso altri caduti, / Amano entrar nella forata morte / Del lino», cioè si infilano come aghi nella rete; la alice, che lui chiama Apua, viene definita “imbelle”, cibo indifeso che «a’ tutti i pesci sono buon mangiare», paurosa se ne sta ristretta in branchi tanto compatti che «Spesso le navi, come in mura, in loro / Intoppano …». Pellegrino Artusi, che vive nei pressi dell’Adriatico dove si pesca(va) in abbondanza il pesce azzurro, dedica diverse ricette a questi pesci, molte di più rispetto ad altre specie ittiche più rinomate. Indica come preparare i “Maccheroni di sarde alla siciliana”, ricetta passatagli da una signora “vedova e spiritosa” (c’è il finocchio selvatico come oggi ma mancano uvetta, pinoli e pangrattato), le sarde e le acciughe fritte, le “Sarde ripiene” , gli “Spaghetti con le acciughe” dove i pesci vengono tritati, le “Acciughe alla marinara” che hanno “sapore più gentile” rispetto a sarde e sardoni, i crostini “colle acciughe” (con l’aggiunta di burro) e financo quelli “con fegatini e acciughe” e addirittura “con caviale, acciughe e burro”.

Abbiamo ricordato in apertura il motto «Tu mangiasti sarde e io tunnina» a ribadire la medesima estrazione sociale popolare dei consumatori: oggi la sarda non manca in alcun menù sia al ristorante sia a casa. Le sarde “allinguate” (aperte per lungo e fritte con aceto), fritte, farcite, “a beccafico” (ce ne sono due “versioni”, alla palermitana e alla catanese), arrostite, vengono proposte dappertutto in Sicilia; alle ricette tradizionali si sono aggiunti i “tortini” e i “timballi” di sarde, nonché eleganti elaborazioni come gli “Spiedini di sarde con pomodoro, olive nere e zucchine su misticanza al basilico, pecorino fresco e crostini al rosmarino” dello chef Giorgio Graziano [29] o le “Polpette di sarde a stufato” di Giusy Galante che ci aggiunge il formaggio pecorino grattugiato. Angelo Benivegna apre la lista delle ricette proprio con la “Pasta ch’i sardi” specificando che in Sicilia ogni località “ha la sua pasta con le sarde”, e le sorelle Guccione ci aggiungono le bacche di ginepro.

L’acciuga-alice (“angiova” in siciliano) non ha minor fortuna a tavola: la troviamo cruda, in mezzo alla pasta, nel pane “conzato” (aperto e condito con olio, pomodoro, capperi, formaggio a fette), nelle polpette di Piera Spagnolo che le insaporisce col caciocavallo [30], nei primi piatti di Alba Allotta che con la pasta corta ci accompagna i piselli e con gli spaghetti il pangrattato abbrustolito, mentre i bucatini li consiglia con alici e finocchietto selvatico. In realtà, pochi sono i pesci “poveri” che hanno avuto, e hanno ancora, un alto gradimento come l’acciuga.

Anche lo sgombro è un pesce tuttora molto apprezzato, e dalle antiche semplici ricette (salato, sott’olio, “lardiato” con salsine a base di aglio, arrostito), anche in questo caso si è passati a presentazioni elaborate che ne sottolineano la qualità delle carni: lo chef Peppe Buffa propone una interessante variante con “Sfoglie di sgombro e indivia scarola alle olive e pancetta” [31].

Detto dello sgombro e degli altri pesci azzurri a tavola, resta da segnalare come per i motivi più diversi questi pesci a lungo sostentamento e cibo per migliaia di famiglie oggi siano diventati piuttosto rari, tanto da mutare radicalmente l’economia di numerosi porti pescherecci. Trapani era la città con una delle principali flotte pescherecce dedite alla cattura del pesce azzurro con la rete da circuizione (“cianciolo”): centinaia di barche con equipaggio di 10-18 marinai ciascuna sbarcavano migliaia di cassette di sarde, alici, sgombri, che andavano a riempire i mercati ittici e fornivano materia alle tante industrie di lavorazione del pesce [32]; nel Canale di Sicilia si pescavano enormi sgombri che hanno favorito la creazione di una importante ditta di inscatolamento a Lampedusa. Le une e l’altra sono state smantellate per la drastica diminuzione delle prede; i pescherecci sono stati demoliti grazie anche ai contributi pubblici che hanno favorito solo gli armatori, e i tanti pescatori del settore sono rimasti senza alternativa se non l’impiego nella piccolissima pesca costiera che è più che mai in crisi. Appena una cinquantina di anni addietro gli sgombri erano tanto numerosi nel golfo del Secco, a San Vito lo Capo, che un pescatore locale sperimentò una lenza a traina con 60 ami che spesso tirava in barca (quando il filo non si spezzava per il peso) tutti pieni; oggi in quel golfo di sgombri non se ne prende neppure uno [33].

A un maggiore apprezzamento del prodotto (“tu mangiasti sarde …”) ha fatto da contraltare la quasi totale sparizione del naviglio specializzato e dei marinai addetti, con ricaduta mortifera sulla cantieristica navale e sull’occupazione.

Il Couscous

Per chiudere questa amena chiacchierata sulla cucina e la sua evoluzione a tavola e nella società, dedichiamo qualche parola alla pietanza che da una ventina di anni è divenuta sinonimo di gastronomia a partire dalla provincia trapanese: quel Couscous che una felice intuizione a San Vito lo Capo ha reso “piatto della pace” mettendo assieme chef israeliani e palestinesi (quando russi e ucraini?) nonché enorme richiamo turistico e culturale.

In Sicilia l’originario couscous di Barberia realizzato con la carne di montone si è adattato alla disponibilità locale adottando il pesce per farne la base con cui condire la semola resa a granelli. Il mio parere personale è che siano stati i pescatori siciliani (mazaresi e trapanesi) che andavano a pescare pesci e spugne in Tunisia a importare questo alimento a fine Ottocento, e non gli Arabi che nell’827 sbarcarono in Sicilia. Il perché è presto detto: gli Arabi occuparono tutta la Sicilia ma il couscous aveva una frontiera insormontabile arrivando al massimo ad Alcamo nel nord e sparendo prima di Sciacca a sud. Mazara, Marsala, Trapani, Castellammare del Golfo le città del couscous col pesce (con divagazioni locali dove le attività erano prevalentemente rivolte alla campagna: verdure a Pantelleria e Favignana, lumache a Marsala).

Mettiamo da parte eventuali polemiche sulla paternità del couscous e vediamo piuttosto come in vent’anni questa pietanza “di pesce” sia cambiata radicalmente fino a costituire un’offerta culinaria adattatasi al palato di consumatori di tutto il mondo. Merito (o colpa, per chi è fedele alla tradizione) è certamente del Couscous Fest di San Vito lo Capo, creato a fine Novecento come una sagra di paese e diventato uno degli eventi gastronomici più famosi al mondo. Nella prima edizione (1998) le porzioni di couscous di pesce servite nella piazza davanti alla chiesa-fortezza finirono in un lampo stupendo gli stessi organizzatori, e da lì iniziò l’avventura del cibo che dalle tende del Maghreb oggi è arrivato nei raffinati ristoranti di mezzo mondo. Gli organizzatori dapprima allargarono l’invito ai ristoratori siciliani, poi si rivolsero agli chef dei Paesi dove si consumava il couscous o comunque si mangiava una pietanza simile. Sono arrivati dalla Francia, dal Brasile, da tutta l’Africa, dall’Oriente, dalle Americhe, dalla Romania, dalla Spagna, dalle Mauritius, addirittura dall’Afghanistan, ciascuno con la propria ricetta che spesso poco e niente ha da spartire con quella trapanese.

Se nei menù aristocratici dei monzù farciti di ridicoli francesismi il couscous non compare, Artusi lo chiama cuscussù e scrive che «è usato in Italia per minestra degli israeliti» e cita la ricetta datagli da due di questi, che prevede come oggi il raggrumare della semola e l’uso di due pentole incastrate una sull’altra per la cottura a vapore, ma tra gli ingredienti enumera «spicchio di petto di Vitella, Vitella magra, uovo sodo, semolino di grana grossa, fegatino di pollo, rosso d’uovo, erbaggi di qualità diverse come cipolla, cavolo verzotto, sedano, carote, spinaci, bietola o altro»; infine, vista la complessa e lunga preparazione, si chiede se «Il merito intrinseco di questo piatto merita poi l’impazzamento che esso richiede». Domanda che non si sono poste mai le donne trapanesi che hanno dedicato al couscous un rito familiare fatto di pulizia dei pesci per il brodo, “incocciatura” della semola per farne palline, lunghe cotture, attese del riposo della pietanza, infine della degustazione che avveniva solitamente con la partecipazione di parenti e amici, a rendere il rito aperto a tutti, degno di una “festa”.

Il tradizionale couscous trapanese col pesce ha questi ingredienti: semola di grano duro, pesce misto per zuppa, pesce specifico come grongo cernia boghe e scorfano, salsa di pomodoro, aglio, prezzemolo, peperoncino, alloro, cipolla, mandorle pelate, farina, olio evo, sale e pepe (ricetta di Alba Allotta). La differenza con il cuscussù di Artusi è evidente, ma se si scorrono le proposte degli chef che si sono avvicendati negli stand della Festa sanvitese si rischia di perdersi nei meandri di una Babele gastronomica: si va dal piatto della Transilvania dove la semola è stata condita con carrè di agnello, rabarbaro, bacche di olivello spinoso, cipolla bianca, tuorli d’uovo, panna acida e alloro, al couscous al profumo di pitta salentina con patate, passata di ortaggi, erbe aromatiche e cipolla, al couscous brasiliano con gamberi, pomodori, uova, cipolla, peperoni verdi, cuore di palma, erba cipollina, foglie di monk fish, prezzemolo, coriandolo, alloro, farina di mais, farina di manioca, burro, vino bianco, olio, sale e pepe (e la semola?). Potremmo continuare, ma mi sembra che sia evidente come una idea originaria possa venire stravolta a uso e consumo di un mercato sempre più globalizzato. Nel caso del couscous, se da una parte la tradizione è stata violentata, dall’altra si è ampliata la platea dei consumatori con notevoli ricadute economiche positive. I ristoranti trapanesi comunque propongono sempre quale prima scelta il classico couscous di pesce.

Conclusioni

Millenni sono trascorsi dalla semplicità gastronomica di Archestrato che invita a non eccedere con «inopportuni apparecchi», perché esagerando «Di molto cacio di molto olio e untume» sarebbe «Come se a gatti s’imbandisse mensa», per arrivare alla sofisticata elaborazione degli chef brasiliani alle prese col couscous che tradizionalmente era il cibo della gente semplice, nomadi o pescatori che fossero. Sono cambiati i gusti e la società, l’economia ha subìto radicali trasformazioni e con essa l’investimento di capitali pure in un settore primario come l’alimentazione. Omero nei suoi poemi non dettaglia il menù dei combattenti sotto Troia e nemmeno dell’equipaggio di Ulisse; «… pranzo ricco e dolce, ché molte bestie avevano ucciso» [34] fu quello dei Pretendenti che da lì a breve sarebbero tutti morti, ma quali animali fossero e come li avessero conditi nelle cucine della reggia non lo sapremo mai.

Oggi per indicare un piatto servito al ristorante si scrive un poema, magari solo per dire che quel tale pesce è saltato in padella agli aromi. Con gli allevamenti in vasca o a mare, e con le moderne imbarcazioni capaci di affrontare le onde ma soprattutto con la possibilità di congelare il prodotto, sulle tavole qualunque pesce non manca mai, mentre fino all’altro ieri ci si affidava al sorgere e tramontare delle costellazioni (Archestrato) o alle stagioni dell’anno (Artusi in apertura del capitolo dedicato ai “Piatti di pesce”) per scegliere di volta in volta la specie ittica più gustosa. Una cosa che è certamente cambiata è la scoperta del “pesce povero” da parte di una fascia molto più ampia della società, ma in questo caso si verifica una schizofrenia mercantile-culturale che blocca la diffusione di queste specie nei ristoranti: gli chef che hanno inventato gustose ricette con sgombri, sarde, pesci spatola, alici, rane pescatrici e altri, pongono in vendita le pietanze con gli stessi prezzi che ha il pesce pregiato, dalla spigola all’orata al pescespada; “è la preparazione che incide” si giustificano, ma fintanto che proporranno una materia prima che costa 10 allo stesso costo di una che ne costa 30, non ci sarà spazio per quel pesce che povero lo è soltanto a parole. Gli enti pubblici (Regione, Comuni) che promuovono eventi fiere e sagre per la valorizzazione di questo pesce, dovrebbero intervenire per favorire il loro effettivo consumo al di là degli eventi che lasciano il tempo che trovano.

Infine, due righe per ricordare straordinari menù poverissimi ormai scomparsi di un tempo, recente eppure così remoto, dove alla “povertà” del piatto facevano da contraltare gli straordinari sapori che regalavano. Attingo ai miei ricordi personali.

Prima di tutto, anche cronologicamente”, il panino (“francesino”) imbottito con salame, acciughe salate, e capperi di Pantelleria con cui ai tempi del liceo gli studenti facevano colazione alle 10,30: si mangiava alla “Casa del Vino”, locale a metà fra osteria e bettola nel centro storico di Trapani, dove gli odori del salato e delle uova sode consumate con un bicchiere di vino ambrato da 16 gradi si mischiavano per dare vita a un ambiente in cui il tempo sembrava immoto. Il locale non esiste più e i giovani al francesino con le acciughe preferiscono tortini e altri simili prodotti industriali.

Successivamente finito il liceo ho gustato sui pescherecci, con i miei amici marinai, la “ghiotta di pesce” preparata all’alba dopo una notte di lavoro: un pentolone pieno d’acqua con dentro patate, cipolle, pomodori e quel pesce maltrattato dalla rete che i mercati non avrebbero ricevuto (“muzzuna”), con pane raffermo da inzupparci mentre il pesce veniva posato sui boccaporti preventivamente lavati con l’acqua di mare; niente posate, ma solo il coltello a serramanico usato per tagliare e trattenere i bocconi di pesce tra lama e dito (su questo ci sarebbe da scrivere un intero saggio). Una meraviglia che sapeva di mare e di sale. Oggi se non hai il lavabo in acciaio inossidabile nelle barche della pescaturismo non puoi neppure offrire un aperitivo.

Infine, il “camillino” di metallo nel quale i tonnaroti di Bonagia si portavano il pranzo sulle muciare, spesso avanzi della cena precedente: per anni mi sono chiesto cosa significasse quel vocabolo, poi la soluzione come sempre era davanti agli occhi. Era la gamella, recipiente metallico per il cibo di soldati e operai, che per i pescatori di tonno conteneva sgombri e sarde, e qualche volta polpa lessa di Pesci luna (Mola mola) senza valore finiti tra le reti, insaporita da aceto o limone. Chiuso anche questo scorcio di storia, come la Casa del Vino.

Le Plejadi sono tramontate per sempre su quel mondo di sapori e di saperi.

Dialoghi Mediterranei, n. 55, maggio 2022

Note

Stante la quantità delle citazioni e delle ricette assunte da Archestrato, Oppiano, Artusi, Allotta, Guccione, Galante e Benivegna, al fine di evitare un’appendice lunghissima e ripetitiva per tutte queste mi limiterò a elencare in bibliografia i testi da cui sono tratte; per chi volesse approfondire le singole voci sarà facile risalire al brano cercato attraverso indici e sommari. Nelle note mi dedicherò piuttosto agli approfondimenti su argomenti e testi specifici. Un sentito grazie ancora una volta a Tonino Perrera che ha messo a disposizione alcune immagini del suo infinito repertorio d’epoca.

[1] Gianfranco PURPURA, Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia. I – San Vito (Trapani), Cala Minnola (Levanzo), in “Sicilia Archeologica n. 48, EPT Trapani, 1982: 45-56