C’è una storia che viene raccontata ogni giorno. Una storia di progresso lineare che, dall’alba dell’ominazione, narra come gli esseri umani siano diventati quel che sono oggi. Nei testi scolastici e nella divulgazione scientifica, l’epopea della nostra specie su questo pianeta sembra quasi un percorso obbligato che, al netto di inevitabili deviazioni e vicoli ciechi, si impone con una accecante autoevidenza. La storia suona pressappoco così: all’inizio di tutto, durante il Paleolitico, gli esseri umani vivevano in piccole bande nomadi dedite alla caccia e alla raccolta. I membri di questi gruppi erano sostanzialmente tutti uguali, senza differenze di status politico-economico o di genere. Poi, nel corso del Neolitico, queste bande hanno iniziato ad ingrandirsi e, soprattutto, a stabilirsi in villaggi e città e ad organizzarsi in domini e Stati. A provocare questo mutamento una scoperta rivoluzionaria, un autentico breakthrough: l’invenzione dell’agricoltura.

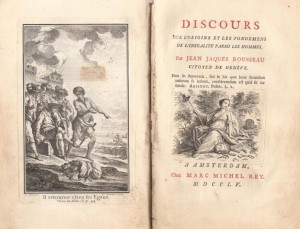

Solitamente questa storia viene raccontata da due prospettive differenti, in base al proprio orientamento politico e al padrino filosofico cui ci si sente più affini. Jean Jacques Rousseau, ad esempio, attraverso la teorizzazione del cosiddetto «stato di natura», insegna che all’origine di tutto c’era innocenza e uguaglianza: gli uomini, organizzati in minuscoli nuclei sociali, sperimentavano ogni giorno un livello di autonomia, emancipazione ed autodeterminazione che non si sarebbe mai più ripetuto nel corso della storia. Con l’agricoltura, infatti, sarebbe arrivata la sedentarietà; con la sedentarietà, il concetto di proprietà; con il concetto di proprietà, gli eserciti, la burocrazia, gli Stati. Certo, continua Rousseau, con l’avvio della «civiltà» tanto s’è guadagnato (arte, filosofia, complessità sociale, etc.). Ma a quale prezzo? Al netto, sostiene il grande filosofo illuminista, di un bene che nessun essere umano avrebbe più sperimentato nel suo senso più autentico: la libertà.

Thomas Hobbes, invece, spiega che nello «stato di natura» non esisteva alcuna innocenza. L’esistenza, al contrario, era dura e la competizione spietata. Solo dopo l’invenzione dell’agricoltura, con la nascita dei primi ordinamenti sociali, gli esseri umani sono stati finalmente in grado di dotarsi di apparati coercitivi e meccanismi di repressione che, ponendo un freno al naturale egoismo della specie, hanno contenuto l’atavico bellum omnium contra omnes.

Punti di partenza differenti, diverse idee del passato della specie, identiche posture teoriche e implicazioni politiche: intorno al 10000 a.C., comunque la si veda, è successo qualcosa di enorme che, grazie al progressivo trionfo degli agricoltori sedentari sui foraggiatori nomadi, ha finito per imporre un modello di vita a quasi tutto il mondo. Date le premesse, dunque, è andata così e non poteva essere diversamente.

È proprio vero? E soprattutto: ciò che ho sinteticamente esposto è storia o piuttosto mito? A scanso di equivoci, mi preme precisare che l’opposizione tra storia e mito cui ho appena accennato nulla ha a che fare con la dicotomia verità/falsità (o realtà/finzione). Seguo piuttosto il ragionamento di Claude Lévi-Strauss quando, in Mito e significato, rifletteva sull’analogia strutturale (e politica) tra discorso mitico e discorso storico e avanzo l’idea che il grandioso racconto sulle origini dell’uomo e della civiltà tenda a riprodursi acriticamente proprio come un mito che, per definizione, è sempre uguale a sé stesso. Con tale accostamento, soprattutto, seguo la pista battuta da David Graeber e David Wengrow quando affermano perentoriamente come, attraverso la forza del mito, tale racconto escluda (o marginalizzi) ogni altra alternativa e si imponga come unico e ineluttabile. In una sola parola: necessario.

È proprio vero? E soprattutto: ciò che ho sinteticamente esposto è storia o piuttosto mito? A scanso di equivoci, mi preme precisare che l’opposizione tra storia e mito cui ho appena accennato nulla ha a che fare con la dicotomia verità/falsità (o realtà/finzione). Seguo piuttosto il ragionamento di Claude Lévi-Strauss quando, in Mito e significato, rifletteva sull’analogia strutturale (e politica) tra discorso mitico e discorso storico e avanzo l’idea che il grandioso racconto sulle origini dell’uomo e della civiltà tenda a riprodursi acriticamente proprio come un mito che, per definizione, è sempre uguale a sé stesso. Con tale accostamento, soprattutto, seguo la pista battuta da David Graeber e David Wengrow quando affermano perentoriamente come, attraverso la forza del mito, tale racconto escluda (o marginalizzi) ogni altra alternativa e si imponga come unico e ineluttabile. In una sola parola: necessario.

Insomma, la storia umana è così lineare? Il cambiamento sociale ha seguito tappe rigide e uguali dappertutto? È davvero impossibile, nonostante le belle parole e le dichiarazioni d’intenti, liberarsi dalle ambiguità di un implicito evoluzionismo culturale? David Graeber e David Wengrow pensano proprio di no e in un denso e originale volume – L’alba di tutto. Una nuova storia dell’umanità – finalmente disponibile anche in italiano per i tipi di Rizzoli (2022), accompagnano il lettore in uno straordinario viaggio in cui dati etnografici ed archeologici si uniscono alla riflessione storico-antropologica e alla passione politica con l’obiettivo di scardinare certezze ormai sclerotizzate, rivedere categorie stantie e stimolare nuove direttrici di ricerca.

Il lavoro, frutto di un sodalizio ultradecennale tra uno degli antropologi più influenti degli ultimi tempi e un archeologo esperto di Africa e Medio Oriente, oltre ad essere un’ambiziosa rilettura della storia di Homo Sapiens, ha assunto un significato che è andato ben oltre le iniziali intenzioni dei due autori. Esso, infatti, rappresenta il testamento intellettuale di David Graeber, prematuramente scomparso a Venezia il 2 settembre 2020 poche settimane dopo la conclusione della monumentale opera. Alla sua memoria è ovviamente dedicato il libro (un contributo del quale purtroppo non potrà valutare accoglienza e impatto nel mondo scientifico) e, nel loro piccolo, anche le seguenti considerazioni.

Nel tentativo di scrivere una «nuova storia dell’umanità» Graeber e Wengrow superano la vulgata rousseauiana e hobbesiana sull’evoluzione della società evidenziandone, al netto delle differenze, la complementarità e proponendo un deciso cambio di paradigma. Nel far ciò, si confrontano con i divulgatori che continuano a reiterare il racconto mitico delle origini (Jared Diamond, Francis Fukuyama, Yuval Noah Harari, Steven Pinker, per citarne solo alcuni) e, mettendo in fila dati su dati, offrono una nuova interpretazione degli stessi e, soprattutto, nuove domande. Al di là degli innumerevoli esempi forniti e della sistematizzazione analitica delle più aggiornate acquisizioni storico-archeologiche; al di là di una interpretazione dei dati etnografici che cerchi di superare davvero le insidie dell’evoluzionismo sociale, il lavoro è proprio alimentato dalla volontà di attuare una decisa svolta concettuale e di allargare lo sguardo.

Nel tentativo di scrivere una «nuova storia dell’umanità» Graeber e Wengrow superano la vulgata rousseauiana e hobbesiana sull’evoluzione della società evidenziandone, al netto delle differenze, la complementarità e proponendo un deciso cambio di paradigma. Nel far ciò, si confrontano con i divulgatori che continuano a reiterare il racconto mitico delle origini (Jared Diamond, Francis Fukuyama, Yuval Noah Harari, Steven Pinker, per citarne solo alcuni) e, mettendo in fila dati su dati, offrono una nuova interpretazione degli stessi e, soprattutto, nuove domande. Al di là degli innumerevoli esempi forniti e della sistematizzazione analitica delle più aggiornate acquisizioni storico-archeologiche; al di là di una interpretazione dei dati etnografici che cerchi di superare davvero le insidie dell’evoluzionismo sociale, il lavoro è proprio alimentato dalla volontà di attuare una decisa svolta concettuale e di allargare lo sguardo.

A detta dei due autori, infatti, l’adesione alla vulgata conduce a un percorso obbligato che da una parte tradisce la realtà dei fatti (come etnografia ed archeologia al contrario ce la raccontano con precisione sempre maggiore) e dall’altra ci tiene ancorati a griglie interpretative che celano più di quanto rivelino. Affermare, sostengono Graeber e Wengrow, che l’invenzione dell’agricoltura abbia innescato un irreversibile processo a cascata che ha condotto direttamente fino a noi è vero solo se: a) distorciamo o ignoriamo i dati in nostro possesso; b) proiettiamo la nostra incapacità di immaginare un altro modo di vivere agli albori della storia; c) non ci facciamo le domande giuste e diamo per scontata l’idea che le società umane si possano catalogare «secondo fasi di sviluppo, ciascuna con le sue tecnologie e forme di organizzazione caratteristiche».

Secondo Graeber e Wengrow, il modus operandi degli epigoni di Rousseau e Hobbes risente di limiti evidenti. Le grandi storie su Homo Sapiens sono troppo speculative e poco attente ai dati concreti, soprattutto quando questi contraddicono il loro impianto mitico. Esse, con l’apparente scusa della frammentarietà delle informazioni disponibili, non hanno pudore a liquidare in poche righe (o, peggio, ad ignorare) interi millenni di storia considerandoli «fasi intermedie» in cui, quando va bene, si possono rintracciare in nuce tracce degli sviluppi salienti dell’evoluzione umana; oppure, quando va male, non si trova nulla di rilevante.

Inoltre, sostengono Graeber e Wengrow, il problema forse più grande di simili narrazioni risiede nella loro mancanza di immaginazione e nella sostanziale infantilizzazione dei primi Sapiens, considerati alla stregua di bambini incapaci di auto-organizzarsi ed avere reale contezza della loro vita e del loro universo sociale. Per non parlare poi della marginalizzazione del ruolo femminile nel corso della storia e della conseguente reiterazione di stereotipi di genere. Infine, concludono i due autori, resoconti di questo tipo inibiscono alla radice la possibilità di ogni azione politica che metta radicalmente in discussione le storture del nostro modo di organizzare la socialità: se, infatti, la «disuguaglianza» è un effetto collaterale della «rivoluzione agricola» avvenuta diecimila anni fa (quando gli esseri umani hanno accettato il pacchetto agricoltura-stanzialità-eccedenze-aumento della popolazione-scrittura-gerarchia-nascita degli Stati) e se non c’è modo di eliminarla essendo essa consustanziale a quella «rivoluzione», che cosa si può fare oggi se non rassegnarsi a trovare qualche piccolo e innocuo correttivo?

«È così e non può essere diversamente, ce lo insegna la storia» – sembrano dire Diamond e compagni. Come nel mito, insomma, il nostro destino è stato deciso illo tempore, quando il primo uomo (ovviamente un maschio…) ha piantato il primo seme e, immediatamente dopo, ha deciso di recintare un appezzamento di terra. Tornare indietro non si può perché, secondo il paradosso di Rousseau, più ci emancipiamo intellettualmente, più raggiungiamo le vette del pensiero, più rinunciamo a un pezzetto di libertà. E poi: più viviamo in gruppi numerosi, più emerge la necessità di un’organizzazione gerarchica.

Per smontare questa postura che si impone con la forza autoevidente del mito, Graeber e Wengrow guidano il lettore lungo un maestoso itinerario nello spazio e nel tempo (dal Medio Oriente all’Asia all’Oceania; dall’Europa all’America; dal Paleolitico ai nostri giorni) alla ricerca di reperti e tracce in grado di sostenere una diversa interpretazione dei fatti. Dapprima veniamo catapultati all’interno della temperie culturale del Settecento per seguire il dibattito tra gli intellettuali europei dell’Antico Regime e i pensatori americani del Nuovo Mondo e valutare il peso che la cosiddetta «critica indigena» ha avuto nella creazione di alcuni tropi dell’Illuminismo.

Il grande successo dei resoconti etnografici sui costumi dei pellerossa e l’attenzione dei philosophès per l’origine della disuguaglianza, della libertà, della civiltà e dello Stato, infatti, affondano le radici nel confronto con l’alterità indigena e la sua diversa organizzazione sociale e politica. Una relazione foriera tanto di sincera curiosità, sovente ammirazione, quanto di timore e repulsione, cui in Europa si è progressivamente reagito con la costruzione teorica di stadi di sviluppo in cui criteri tecnologici, scelti arbitrariamente per certificare la superiorità occidentale, hanno finito col saldarsi a giudizi morali. È in questo modo, sostengono Graeber e Wengrow, che le speculazioni di Rousseau e Hobbes rispettivamente nel Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza tra gli uomini (1754) e nel Leviatano (1651) da ipotesi di ricerca si sono trasformate, anche contro le effettive intenzioni dei due filosofi, in base normativa dell’evoluzionismo sociale. È in questo modo che è nato il «mito delle origini».

Il grande successo dei resoconti etnografici sui costumi dei pellerossa e l’attenzione dei philosophès per l’origine della disuguaglianza, della libertà, della civiltà e dello Stato, infatti, affondano le radici nel confronto con l’alterità indigena e la sua diversa organizzazione sociale e politica. Una relazione foriera tanto di sincera curiosità, sovente ammirazione, quanto di timore e repulsione, cui in Europa si è progressivamente reagito con la costruzione teorica di stadi di sviluppo in cui criteri tecnologici, scelti arbitrariamente per certificare la superiorità occidentale, hanno finito col saldarsi a giudizi morali. È in questo modo, sostengono Graeber e Wengrow, che le speculazioni di Rousseau e Hobbes rispettivamente nel Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza tra gli uomini (1754) e nel Leviatano (1651) da ipotesi di ricerca si sono trasformate, anche contro le effettive intenzioni dei due filosofi, in base normativa dell’evoluzionismo sociale. È in questo modo che è nato il «mito delle origini».

Arriviamo così al cuore dell’argomentazione de L’alba di tutto, quando i due autori discutono una serie sterminata di evidenze scientifiche per smentire i racconti basati sulla vulgata rousseauiana e hobbesiana e svelarne la natura prettamente ideologica. Scopriamo, ad esempio, che nel Paleolitico superiore (50000-15000 a.C.) l’uguaglianza assoluta all’interno delle bande non era affatto la norma e che la ricerca archeologica ha restituito sepolture sfarzose con inequivocabili segni di «riflessione politica» e stratificazione sociale (i siti di Sungir in Russia e di Dolnì Vìstonice in Repubblica Ceca, la sepoltura del Giovane Principe in Liguria, etc.). Oppure che non tutte le bande praticavano un rigido nomadismo: come testimoniano i resti di strutture architettoniche monumentali (si vedano almeno i templi in pietra dei monti Germus o i recinti megalitici di Göbekli Tepe in Turchia), pare proprio che certi gruppi si stabilissero in determinate aree per periodi di tempo più o meno prolungati raggiungendo anche dimensioni ragguardevoli.

Cominciamo così a familiarizzare con l’estrema variabilità delle soluzioni politico-sociali che i nostri progenitori sono stati in grado di adottare secondo le circostanze e i bisogni e con il concetto di «stagionalità»: ovvero la concentrazione di tante persone nello stesso spazio in un dato periodo, con possibile (non necessario) sviluppo di gerarchia; e poi la loro dispersione, con possibile (non necessario) dissolvimento di un ordinamento basato sulle differenze di status. E con il concetto di stagionalità prende corpo l’ipotesi che le scelte di quegli esseri umani fossero autocoscienti e consapevoli esattamente come le nostre e non certo meccaniche e/o passive come spesso tendiamo a immaginarle (anzi, forse più libere): «le primissime tracce note di vita sociale umana assomigliano a una sfilata carnevalesca di forme politiche, molto più che alle monotone astrazioni della teoria evolutiva». E non è tutto. Le prove archeologiche entrano altresì in risonanza con i dati etnografici per contraddire un triste luogo comune che vede nei cacciatori-raccoglitori contemporanei (Hadza, !Kung, Nambikwara) dei fossili viventi: l’immagine cristallizzata del nostro passato ancestrale e della vita paleolitica tout court.

Continuando il viaggio, osserviamo poi che la cosiddetta «rivoluzione agricola» fu tutto fuorché una «rivoluzione». Non solo essa impiegò millenni per diffondersi capillarmente (anche nella sua conclamata culla, la Mezzaluna Fertile), ma gli stessi gruppi che iniziarono a servirsene lo fecero, soprattutto all’inizio, con noncurante indifferenza. Così, nonostante Harari ci inviti a guardare la storia dell’uomo «dal punto di vista del frumento» e ad evidenziare tutto il carico di lavoro e stratificazione sociale di cui questo cereale è stato responsabile, gli esseri umani del Neolitico – affermano Graeber e Wengrow – sembrano essersi serviti dell’agricoltura quasi «per gioco». Soprattutto sembrano essere stati davvero molto attenti ad evitarne le contro-finalità (sfruttando a lungo, ad esempio, i meno impegnativi terreni alluvionali della valle del Giordano o dell’Eufrate, rispetto ai campi fissi; oppure, come in Amazzonia, indugiando a lungo «dentro e fuori dall’agricoltura»): «i primi agricoltori, a quanto pare, facevano il minimo indispensabile per garantirsi il sostentamento nelle loro aree, che occupavano per ragioni diverse dall’agricoltura: caccia, foraggiamento, pesca, commercio, eccetera».

Ad uno sguardo attento, inoltre, alcune delle implicazioni derivanti dalla invenzione della agricoltura (sedentarietà, urbanizzazione, burocrazia, gerarchia, patriarcato), non sembrano essere state poi così automatiche: l’aumento della popolazione e la necessità di coordinare i lavori in spazi sempre più grandi non hanno prodotto immediatamente e ovunque disuguaglianze e segregazione femminile. Resti di città egualitarie sono stati portati alla luce in varie parti del mondo (i megasiti in Ucraina e Moldavia risalenti al IV millennio a.C., le «democrazie primitive» nei centri urbani mesopotamici tra la fine del IV e l’inizio del III millennio a.C., i ritrovamenti nella Valle dell’Indo e in Cina, i casi repubblicani di Teotihuacan e Tlaxcala in Messico, etc.), a testimonianza del fatto che non c’è mai stata alcuna formula tutto o niente (prendere o lasciare) dietro l’adozione, la domesticazione, la conservazione e l’uso delle sementi, né alcun «rapporto causale tra dimensioni e disuguaglianza nelle società umane».

Pare proprio che dal Neolitico la storia non abbia preso una piega obbligata e che gli esseri umani non siano diventati immediatamente, e ovunque, schiavi del lavoro e della gerarchia salutando definitivamente un originario «stato di natura». Le evidenze archeologiche, insomma, «hanno scaricato l’onere della prova sui teorici che parlano di legami causali tra le origini delle città e l’ascesa di Stati stratificati», sebbene essi, incantati dalla forza della loro stessa narrazione mitica, non se ne curino.

Il volume continua con una serrata argomentazione sul perché fare storia attraverso la «ricerca delle origini» conduca a letture teleologiche (e ideologiche) del passato e si riduca sostanzialmente a pigra mitopoiesi sganciata dalle prove archeologiche ed etnografiche. Data la fluidità con cui per millenni gli esseri umani sono passati da un sistema socioeconomico all’altro e la creatività con cui hanno plasmato e riplasmato le loro identità culturali (nel volume i due autori ricorrono spesso al concetto di schismogenesi coniato da Gregory Bateson), ha poco senso andare alla ricerca di fittizie entità pure e originarie.

Anziché cercare fenomeni discreti da inserire in scale evolutive, allora, è molto più utile osservare come la sfera politica si sia di volta in volta sviluppata secondo una logica combinatoria di tratti differenti. Così, dopo aver individuato tre forme elementari di dominazione – controllo della violenza, controllo delle informazioni e carisma personale – gli autori suggeriscono che esse rappresentino tre possibili basi del potere sociale che, nel tempo e nello spazio, si sono associate in forma variabile interagendo dialetticamente con tre libertà concrete e fondamentali: libertà di circolare, di disobbedire agli ordini e di riorganizzare i rapporti sociali.

Nello Stato moderno, sostengono Graeber e Wengrow, le tre forme di dominazione si sono fuse fino a rendersi indistinguibili e generare un potentissimo dispositivo fondato sulla dialettica tra assistenza e controllo e sulla limitazione delle libertà (o meglio: sullo svuotamento delle tre libertà fondamentali e sulla sacralizzazione di un concetto astratto di libertà). Ciò, tuttavia, non implica una discendenza diretta dai primi sistemi statali in quanto le tre forme elementari di dominazione hanno avuto origini differenti e soprattutto, per buona parte della storia, hanno prodotto apparati amministrativi con un raggio d’azione piuttosto limitato cui non era poi così difficile sottrarsi. Insomma, nulla di paragonabile all’odierno controllo burocratico, la cui pervasività ha atrofizzato anche la nostra capacità di immaginare altrimenti dall’esistente. Ancora una volta, quindi, le spiegazioni basate su uno sviluppo univoco che conduca necessariamente da A a B lasciano insoddisfatti.

All’alba della storia umana non troviamo bande, clan e tribù (in rigoroso ordine cronologico e in rapporto gerarchico) come fossero entità discrete e granitiche. Né troviamo accampamenti, villaggi, città, domini, Stati, Imperi (in rigoroso ordine cronologico e in rapporto gerarchico) come fossero entità discrete e granitiche. Perché dunque dare la caccia a questi «fantasmi» quando le prove scientifiche ci restituiscono semmai la creatività tutta umana di pensare e costruire mondi possibili?

È ormai chiaro, d’altra parte, che la ragione per cui i vecchi paradigmi hanno ancora tanto successo non sta nel loro valore euristico, bensì nella «difficoltà di immaginare una storia che non sia teleologica, ossia di organizzare la storia in modo da non sottintendere che gli assetti attuali fossero inevitabili». Da questa prospettiva, affermano risolutamente Graeber e Wengrow, dovremmo chiederci non già quale sia l’origine della disuguaglianza (o della civiltà o dello Stato), ma «come abbiamo fatto a restare bloccati». Perché, cioè, a un certo punto della nostra storia non siamo più stati capaci di passare facilmente da una forma di organizzazione all’altra. Perché abbiamo smesso di concepire nuovi modi, diversi e flessibili, di fare società. Perché non siamo stati più capaci di cacciar via a risate re e regine dalle corti. Perché, in definitiva, un modo di vivere concepito in Europa in età moderna – quello fondato sulla stratificazione sociale, il patriarcato e forme più o meno accentuate di violenza strutturale – sia divenuto un destino ineluttabile per quasi ogni angolo del globo.

Di risposte sistematiche a questi interrogativi Graeber e Wengrow ne forniscono poche, il loro obiettivo è un altro: L’alba di tutto, infatti, è stato essenzialmente concepito come pars destruens di un discorso più ampio che, secondo quanto affermato da Wengrow nella Prefazione, prevedeva la pubblicazione di almeno altri tre volumi. Ciò, ad ogni modo, nulla toglie al fascino di un’opera che ha un pregio raro di questi tempi: porre ottime domande e disseminare spunti e suggestioni praticamente in ogni pagina. Ad altri, quindi, il compito di esplorare le piste scovate dai due studiosi: la relazione tra sacralità e proprietà privata; l’incidenza della dialettica cura/controllo nell’evoluzione dello spazio pubblico; la problematicità del concetto di «rivoluzione» quando a mancare è la capacità di immaginare un concreto cambio di scenario (straordinario, a mio avviso, l’accostamento proposto da Graeber e Wengrow tra il fallimento della Rivoluzione francese e la nonchalance con cui intorno al 1350-1400 d.C. gli abitanti di Cahokia, in Mississippi, hanno letteralmente defezionato in massa da un rigido controllo statale). E tanto altro ancora.

Lungo la rotta tracciata da Graeber e Wengrow, archeologia ed etnografia assolvono due compiti fondamentali. Il primo è ovviamente scientifico e ha a che fare con la produzione di una nuova sintesi teorica su Homo Sapiens (e la sua capacità di creare universi sociali, politici, economici, simbolici) più fedele possibile ai fatti, anti-teleologica e rispettosa delle specificità geografiche e culturali. Il secondo è invece apertamente politico: guardare alle tracce del passato e agli spazi di alterità del presente per vedere ciò che oggi non riusciamo più a notare; per concepire nuove forme di socialità lontane tanto da un’acritica nostalgia primitivista, quanto dallo strisciante evoluzionismo sociale che continua a permeare (più o meno consciamente) il nostro sguardo. L’Alba di tutto è allora un volume che non ha paura di spingere l’antropologia – nel senso di disciplina fedele alla sua missione di dire qualcosa di sensato sull’essere umano – al massimo del suo potenziale speculativo, immaginativo e politico, discutendo i dati, sollevando problemi, aprendo possibili percorsi di ricerca.

Certo, il lettore abituato agli ultimi decenni di letteratura antropologica potrebbe avvertire un senso di smarrimento di fronte alla sfida lanciata da Graeber e Wengrow. Dopo la crisi degli indirizzi disciplinari che hanno cercato di avvicinare il discorso sull’uomo alle scienze dure (evoluzionismo, funzionalismo, strutturalismo, marxismo, ecologia culturale, neoevoluzionismo), infatti, gli antropologi si sono tenuti ben distanti da riflessioni totalizzanti e onnicomprensive. Con la «svolta interpretativa» e con l’antropologia postmodernista (e tutto sommato anche con il nuovo ontological turn), addirittura, si è assistito a un progressivo appiattimento dell’antropologia sull’etnografia poiché, come sosteneva Clifford Geertz, il valore aggiunto dell’antropologia – ciò che essa può veramente vantare rispetto alle altre discipline – risiede nella sua vocazione di campo («conoscenza locale» e dimensione «microscopica») piuttosto che nella generalizzazione comparativa.

Ora, da questo punto di vista, il lavoro di Graeber e Wengrow non intende soltanto scardinare secoli di riflessione filosofica. Esso vuole altresì criticare con veemenza l’isolamento e l’iper-specializzazione di quegli antropologi che hanno lasciato volentieri ad altri proprio il compito di dire qualcosa di sensato sull’essere umano. Ecco dunque spiegato l’uso eretico (totalmente fuori moda) dell’approccio comparativo proposto da Graeber e Wengrow e il notevole impegno richiesto a chi intenda seguirne il ragionamento. Come la pallina di un flipper, infatti, il lettore è condotto in giro per il mondo (da un continente all’altro) e a spasso nel tempo (lungo un arco cronologico ai limiti del concepibile) alla ricerca di connessioni e di interpretazioni. E se alla fine del viaggio l’argomentare dei due studiosi convince, va anche ammesso che è spesso difficile sottrarsi a un diffuso senso di vertigine (nonostante lo stile brillante e l’ironia dispiegata a piene mani nel volume). Ed ecco infine spiegata la perentorietà con cui i due autori criticano il disinvolto uso dei dati etnografici, specialmente quelli sugli odierni cacciatori-raccoglitori, come fossero finestre sul passato ancestrale e l’insistenza con cui affermano che il valore della ricerca sul campo oggi è quello di metterci di fronte a scelte scandalose non già per farci vedere ciò che (purtroppo) abbiamo perso o che (fortunatamente) abbiamo superato, bensì che non c’è nulla di necessario in ciò che siamo e che possiamo diventare.

C’è un aforisma di dubbia paternità (recentemente attribuito da Mark Fisher a Slavoj Žižek) che recita pressappoco così: «è più facile immaginare la fine del mondo che quella del capitalismo». L’alba di tutto fornisce una possibile chiave interpretativa per questo paradosso e lo fa mostrandoci come l’ineluttabilità dello stile di vita occidentale sia uno degli ultimi grandi miti rimasti. Il mito, com’è noto, è uno strumento potente in grado non solo di conferire ordine e significato all’esperienza («modello di»), ma anche di orientare e guidare l’azione («modello per»). Riconoscere che dietro il racconto del passato (ogni racconto del passato?) si cela anche una sottostruttura mitica, inevitabilmente costruita a partire dal presente, può servire allora a non restare bloccati, a formulare nuovi interrogativi e ad immaginare altre strade.

Abbiamo certamente bisogno di ancora tanta ricerca per far luce su porzioni sempre più ampie della nostra storia passata. Ma abbiamo anche bisogno, ci dicono David Graeber e David Wengrow, di racconti più inclusivi per costruire la nostra storia futura. Racconti (miti, se vogliamo) in grado di restituire la fluidità dell’esperienza umana su questo pianeta e aprire spazi di autentica democrazia e giustizia oggi e domani.

Dialoghi Mediterranei, n. 55, maggio 2022

_____________________________________________________________

Dario Inglese, ha conseguito la laurea triennale in Beni Demo-etnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo e la laurea magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Si è occupato di folklore siciliano, cultura materiale e cicli festivi. A Milano, dove insegna in un istituto superiore, si è interessato di antropologia delle migrazioni e ha discusso una tesi sull’esperimento di etnografia bellica Human Terrain System.

______________________________________________________________