Quello delle tonnare è un mondo che non esiste più. Un microcosmo stagionale che da marzo a settembre chiamava all’opera numerosi lavoratori di varia natura: pescatori, carpentieri e mastri d’ascia, falegnami e fabbri ferrai, cordari e bottai, salatori del pesce e carrettieri per il trasporto. Tutti impegnati su più fronti a far parte della cosiddetta “ciurma” di terra e di mare, per sopperire alle esigenze che la pesca del tonno richiedeva.

Quando, con la stagione calda, i tonni si avvicinavano alle coste del Mediterraneo per deporvi le uova, veniva messo in atto questo sistema di cattura del pesce molto complesso, ma che rimase sostanzialmente identico dall’antichità fino alla metà del secolo scorso. A mare veniva calata l’isola, un insieme di reti mobili che incrociandosi formavano una sequenza di camere, fissate al fondo con grandi ancore. L’ultima delle camere era fatale, senza via di uscita, detta della morte perché i pesci vi rimanevano imbrigliati e arpionati dall’uomo in superficie, in quello specchio d’acqua che si colorava di rosso per il sangue delle vittime agonizzanti. Al termine della stagione le reti venivano tirate e conservate nei magazzini in attesa del nuovo anno.

Ancora oggi i grandi piazzali delle ancore situati a ridosso delle tonnare, richiamano le due operazioni fondamentali nella realizzazione dell’isola e della mattanza: il cruciatu – con cui si formavano le camere – e il calatu – attraverso cui le reti venivano fissate al fondo del mare. Sempre a terra vi era il marfaraggio, un grande edificio in muratura destinato alle molteplici attività artigianali collaterali alla pesca del tonno, ma anche alla residenza temporanea dei lavoratori. Questa grande struttura disponeva di più ambienti, alcuni molto spaziosi, sui quali svettava una torre d’avvistamento, dimora estiva dei proprietari, mentre una serie di corpi bassi a corte chiudevano il baglio e fungevano da magazzini e ricovero per gli addetti alla tonnara. Vi era anche una piccola cappella per le funzioni religiose.

Conclusa ogni battuta di pesca, il tonno veniva appeso a sgocciolare e asciugare, poi trasportato negli ambienti interni predisposti alla cottura, tagliato a pezzi e fatto bollire in acqua e sale, infine assemblato sott’olio in grandi botti per una lunga conservazione, unica alternativa all’assenza di sistemi di refrigerazione. Lungo la battigia avevano sede le darsene, con ampi spazi dalle volte incrociate per ospitare le barche della tonnara tirate a secco per il rimessaggio: parascarmi, vascelli, muciare e bastarde.

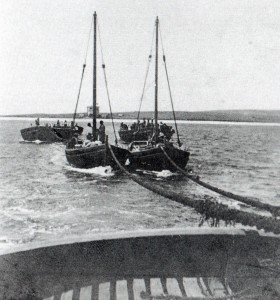

Vascelli e parascarmi erano navigli di grandi dimensioni, dotati i secondi di un corridoio per i pescatori che una volta a bordo, si disponevano in fila lungo quello spazio ristretto per arpionare e uccidere i tonni rimasti prigionieri fra le reti. I vascelli disponendosi a quadrato chiudevano quello specchio d’acqua indirizzando i pesci verso l’isola. Quando dalle bastarde o dalle muciare il rais, capofila della ciurma a mare, avvistava il tonno, si dava inizio alle operazioni della mattanza.

Negli anni Cinquanta del Novecento la motorizzazione diesel entrobordo consentì nuove tecniche di pesca d’altura, certamente più redditizie, e il sistema delle tonnare entrò definitivamente in crisi fino a chiudere i battenti.

In Sicilia, a memoria di quella stagione fiorente che a fine Settecento faceva contare al Marchese di Villabianca più di una settantina di tonnare, restano oggi disseminate sulla fascia costiera numerosi edifici dalle grandi torri d’avvistamento e dalle altre strutture che, sia pur fatiscenti, illustrano ancora il loro passato e l’intero ciclo produttivo: il piazzale delle ancore, gli appiccatoi per appendere il pesce, i grandi piani per la lavorazione, i forni per la cottura, le darsene per il ricovero e il rimessaggio delle imbarcazioni.

La maggior parte di essi versa in uno stato d’abbandono, altri malamente ristrutturati sono divenuti strutture ricettive per i turisti. Se si esclude il caso della Tonnara Florio a Favignana, in provincia di Trapani, divenuto Museo per volontà dell’Amministrazione Regionale, bisogna ammettere che in Sicilia è mancata un’opera di conservazione e valorizzazione di questi antichi manufatti. Non tanto di una riproposta nostalgica di quell’universo spesso condizionato dalla fatica e dalla precarietà, ma di un impegno consapevole di documentazione per restituire alle nuove generazioni la conoscenza di un patrimonio che appartiene in fondo al nostro passato più recente e ha segnato per la nostra storia ed economia una fase certamente non trascurabile.

Diverso è il caso della Sardegna, a giudicare dalla recente pubblicazione dell’undicesimo numero dei Quaderni Stintinesi dal titolo: Maestri d’ascia. L’antica arte di costruire le barche a Stintino, a cura di Maria Veronica Benenati, Salvatore Rubino, Esmeralda Ughi e Ambra Zambenardi. Il volume, pubblicato di recente dalla casa Editrice Democratica Sarda, fa parte di una collana del Centro Studi sulla Civiltà del Mare e per la Valorizzazione del Golfo e del Parco dell’Asinara, inaugurata con lo scopo di ricomporre la memoria collettiva di un piccolo borgo marinaro della costa settentrionale dell’Isola: Stintino, in provincia di Sassari, che è nato e si è sviluppato proprio attorno alla tonnara Saline, attiva fino agli anni Sessanta del Novecento. In questo caso l’antica tonnara fa da sfondo alle vicende dei mastri d’ascia che si sono formati al suo interno, grazie agli scambi con le maestranze liguri, di Assuolo in particolare, in un continuo via vai nelle acque del Mediterraneo.

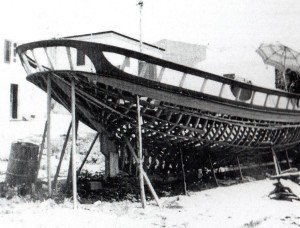

Ultimo rappresentante di un mestiere antico ricostruito attraverso i ricordi diretti e indiretti e le testimonianze dei protagonisti, il mastro d’ascia era una figura artigiana di altissima specializzazione, che richiedeva competenze non soltanto di falegnameria ma anche di progettazione, disegno tecnico e ingegneria navale. Si diventava mastro d’ascia dopo un apprendistato di almeno cinque anni, al termine del quale bisognava essere in grado di conoscere perfettamente la varietà dei legni e la loro specificità per ogni diversa funzione nella tecnica costruttiva degli scafi, la loro essenza e la loro adattabilità. Il legno veniva lavorato con lo strumento principale, l’ascia, ma anche col garbo, il mezzo garbo e il mazzuolo, secondo una tecnica di altissima precisione che richiedeva la messa a punto preliminare di un progetto su carta.

Al mastro d’ascia si affiancava il mastro calafato, altra figura di notevole specializzazione, responsabile della manutenzione dei natanti in legno. La calafatura consisteva sostanzialmente nell’impermeabilizzazione dello scafo, sottoposto dapprima ad un intervento di integrazione delle lacune con pezzi di legno ad incastro, su cui veniva steso uno strato di pece liquida prima della verniciatura finale. Era un’operazione continua e faticosa, necessaria tutte le volte che la barca veniva tirata a secco.

Fra tutti gli artigiani presenti in questo volume, emerge la figura di Peppe Benenati, scomparso nel 2000, il più longevo dei mastri d’ascia e calafatori di Stintino, la cui lunga vita è trascorsa in gran parte nella tonnara Saline ma anche nella sua bottega e al cantiere navale. Chiusa la tonnara nel 1974, lo zio Peppe è rimasto sempre attivo e operoso nel riparare le barche fino all’età di 94 anni, in giro lungo il porto del suo paese da cui non si allontanò mai.

La sua memoria, così come quella di molti altri suoi compagni d’avventura, non è stata cancellata, come dimostrano le pagine di questo Quaderno, ricco di saggi introduttivi, di interviste e storie di vita, immagini storiche e documenti d’archivio come i vecchi registri e le buste paga, da cui si evince la ricchezza di un universo, che dentro e fuori la tonnara, diveniva un luogo di intense relazioni umane. Non si trattava solo di spazi adibiti al lavoro nelle sue varie articolazioni, ma di occasioni di scambio di esperienze di vita, momenti di aggregazione sociale. Ciò che sorprende infatti è che, pur essendo il mastro d’ascia una competenza di alta specializzazione, esso prestava la sua attività anche in altri settori artigianali e marinari e non solo, come la cura degli allevamenti di bovini nei pressi delle tonnare. Un sistema di mutua reciprocità che copriva tutto l’anno solare, trasversale e autosufficiente, caratteristico della società tradizionale e preindustriale.

Oggi grazie all’impegno del Comune di Stintino e dell’Amministrazione regionale, dell’Università che ha offerto il coordinamento scientifico – vedi a questo proposito lo sguardo antropologico di Gabriella Mondardini Morelli, da lungo tempo impegnata nelle ricerche sul mare della Sardegna – ma soprattutto degli ultimi testimoni e protagonisti, dei loro eredi, questo patrimonio non si è perso. È diventato Museo, impegnato non solo nella valorizzazione e conservazione di barche e strumenti di lavoro, ma anche nella divulgazione e nella didattica. Gli ultimi mastri d’ascia, sul finire della loro attività e anche della loro esistenza, hanno prestato il loro impegno nella costruzione di nuovi modellini didattici, con lo scopo di mostrare le antiche tecniche costruttive dei gozzi, delle lance e delle feluche. I vecchi navigli sono stati riadattati a nuovi scopi agonistici, utilizzati nelle regate divenute motivo di attrazione turistica. Inoltre l’Amministrazione Comunale ha promosso e realizzato corsi di formazione per far apprendere ai giovani il mestiere del mastro d’ascia e far sì che l’arte della costruzione in legno delle barche non cada definitivamente nell’oblio.

Dell’importante funzione culturale della memoria scrive nella sua densa Introduzione l’antropologa Ambra Zambernardi, un mosaico di ricordi che non valgono solo per gli stintinesi protagonisti di questo complesso mestiere del mare che ha reso famosi Stintino e altri piccoli centri del Mediterraneo. Un tassello di memoria, aggiunge, che, a ben vedere, riguarda tutti noi. «Noi abitanti di queste sponde, noi amanti del mare, noi naviganti e marinai, noi pescatori e armatori, noi ammiratori delle maestranze artigiane e delle loro innumerevoli specializzazioni tecniche, noi raccoglitori di varianti linguistiche di uno stesso attrezzo, noi che ricerchiamo le specificità dialettali, che ricostruiamo genealogie, prestiti e eredità culturali, ma soprattutto noi che ci immalinconiamo per la perdita di universi locali».

Un esempio certamente da seguire soprattutto per la Sicilia, dove le ultime maestranze come quella dei Rodolico di Acitrezza, che hanno per lungo tempo dimostrato un’ostinata resistenza alla modernizzazione senza mai convertirsi all’uso della vetroresina, rischiano ora di chiudere il loro cantiere attivo da cinque generazioni. Da quello storico luogo sembra infatti essere uscita nell’Ottocento la Provvidenza, che ha ispirato Giovanni Verga nei Malavoglia, e dove, un secolo dopo, sono state girate le riprese della Terra trema di Luchino Visconti. Situato proprio di fronte alla mitica Isola dei Ciclopi, celebrata da Omero nell’Odissea, quel mondo rischia ora di scomparire se non si corre ai ripari con una certa urgenza. L’iscrizione dei Rodolico nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana ha segnato un passo importante ma non sufficiente ad avviare nuove politiche di valorizzazione e recupero del patrimonio marinaro della nostra Isola.

Dialoghi Mediterranei, n. 58, novembre 2022

Riferimenti bibliografici

Maria Veronica Benenati, Salvatore Rubino, Esmeralda Ughi e Ambra Zambenardi (a cura),

2019 Maestri d’ascia. L’antica arte di costruire le barche a Stintino, Quaderni Stintinesi/11, Edes Sassari

Emanuele e Gaetani di Villabianca, F.M. (a cura),

1986 Le tonnare della Sicilia, Palermo (manoscritto del 1794 pubblicato a cura di G. Marrone)

Mondardini Morelli, Gabriella (a cura),

1990 La cultura del mare, collana “La Ricerca folklorica”, n.21, Brescia, Grafo Edizioni

_____________________________________________________________

Orietta Sorgi, etnoantropologa, ha lavorato presso il Centro Regionale per il catalogo e la documentazione dei beni culturali, quale responsabile degli archivi sonori, audiovisivi, cartografici e fotogrammetrici. Dal 2003 al 2011 ha insegnato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici. Tra le sue recenti pubblicazioni la cura dei volumi: Mercati storici siciliani (2006); Sul filo del racconto. Gaspare Canino e Natale Meli nelle collezioni del Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino (2011); Gibellina e il Museo delle trame mediterranee (2015); La canzone siciliana a Palermo. Un’identità perduta (2015); Sicilia rurale. Memoria di una terra antica, con Salvatore Silvano Nigro (2017).

______________________________________________________________