Incontrovertibilmente, esistere significa contribuire a quanto chiamiamo umanità, cui apparteniamo secondo i vantaggi e le mancanze che la stessa ha riconosciuto per dirigere e disciplinare i modi di vita mediante una macchina normativa (situata fra inibizione e sollecitazione) essenzialmente votata al progresso “civile” e tecnico, ad un miglioramento continuo che si presume – implicitamente, inconsciamente, per etimologia – perenne.

Progredire e migliorarsi, col trascorrere del tempo, hanno però finito per divenire le spade di Damocle pendenti sulle teste degli uomini, inadatti a concepire un argine, un limite a dei modi di vita quasi interamente votati alla produzione smodata e continua di oggetti, materiali e strumenti a partire da sempre più potenti capacità di prelievo di risorse dall’ambiente. Le conseguenze si fanno sentire anche mentre scrivo, sia sul piano prettamente ecologico che su quello sociale. Prigionieri della nostra complessità, subiamo una fascinazione materiale e strumentale che raggiunge oggi i suoi esiti più estremi; la tecnologia conduce, allora, al superamento stesso della specie – della quale è pure vettore – e al soggiogamento della sua essenza, dando vita a nuove dimensioni d’azione nelle quali è possibile esistere in quanto umani ma scongiurando la propria presenza fisica.

«Il metaverso è uno spazio virtuale, ma il suo impatto sarà reale», recita uno spot televisivo proprio mentre scrivo, rammentandomi come sempre più frangenti della nostra coscienza tendano ad aggrapparsi e riferirsi alle sinapsi di un’alterità eminentemente virtuale ma non certo astratta: al suo interno, infatti, esistiamo a tutti gli effetti grazie a dei codici mediante i quali abbiamo accesso al consumo, in ogni sua forma, attraverso «carte di credito, telefoni cellulari o carte speciali create da ipermercati, compagnie aeree o altre aziende»[1] che hanno anche la funzione di determinare la nostra stessa identità giuridica. Assistiamo, così, ad una sorta di processo di negazione dell’uomo in quanto tale che, in realtà, lo riafferma alterandolo.

L’antropologia, che delle differenze è vigile e scrupolosa osservatrice, si ritrova ad un bivio: affermazione e apice o negazione della specie? È una questione che probabilmente attanaglierà la disciplina negli anni a venire: mai come in questa fase è fumoso il destino degli uomini, in (dis)equilibrio tra la necessità e il tentativo (maldestro) di “salvare il salvabile” (soprattutto da un punto di vista ecologico e meramente energetico) e la propensione – oramai circostanziale, “di default” – a protendersi sempre più verso un avvenire puramente meccanico e asettico.

L’antropologia, che delle differenze è vigile e scrupolosa osservatrice, si ritrova ad un bivio: affermazione e apice o negazione della specie? È una questione che probabilmente attanaglierà la disciplina negli anni a venire: mai come in questa fase è fumoso il destino degli uomini, in (dis)equilibrio tra la necessità e il tentativo (maldestro) di “salvare il salvabile” (soprattutto da un punto di vista ecologico e meramente energetico) e la propensione – oramai circostanziale, “di default” – a protendersi sempre più verso un avvenire puramente meccanico e asettico.

Il presente contributo intende ragionare sul senso paradossale insito nella retorica del potere e dovere restare umani in tempo di transumanesimo, dove tutto quanto ci circondi induce – sembrerebbe – ad esulare dal piano dell’umanità in quanto tale, ovvero come panorama operazionale psico-motorio definitosi in centinaia di migliaia di anni di permanenza nel mondo [2] e solo molto recentemente (rispetto alla vastità della nostra parabola temporale) invaso e corrotto da uno tsunami di oggetti, strumenti, possibilità fisiche e protesi materiali sconosciuti solo fino a qualche decennio fa. Declinazione plastica di questa condizione è l’uso compulsivo di dispositivi come gli smartphone, mezzi cardinali della routine giornaliera che, osserva Marc Augé, «nella forma attuale, tendono ad insinuarsi nell’intimità del corpo di chi li utilizza» (ivi: 52-53) “abitandolo”, ragion per cui sempre più persone sembrano dipendere fisicamente dall’utilizzo di quelle che si configurano ormai come protesi corporee. Al loro interno, si declinano le ragioni dell’iperconnessione, condizione per la quale alacremente lavorano i gruppi capitalistici più agguerriti e, per estensione, quelli meramente gestionali e politici, che brandiscono come bastoni i più irresistibili canali comunicativi digitali, a portata di click e capaci di somministrare ad un’utenza sempre più passiva tutto ed il suo contrario. Letteralmente.

Dovrebbero quantomeno ammonire, a tal proposito, le penetranti parole di Hannah Arendt, secondo la quale «Il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma l’individuo per il quale la distinzione tra realtà e finzione, tra vero e falso, non esiste più». E, in tutta franchezza, allo stato attuale delle cose credo ben poco alla connotazione eminentemente politica di eventuali tendenze autoritarie, poiché – piuttosto – a me pare invece essere in atto (e da tempo) uno stato di regime [3] digitale la cui entropica ipertrofia di informazioni e input rende molto difficoltoso orientarsi nella moderna complessità della grammatica societaria.

Ma se Giulio Angioni ebbe a sottolineare l’insostenibilità della possibilità che «un giorno le macchine domineranno l’uomo», essendo le prime un fatto prodotto, vincolato e sottomesso alle ragioni del secondo, oggi pare che simili oggetti siano ascrivibili all’ambito dell’abitudine nel senso strettamente antropologico del termine; e questo non perché l’antropologo sardo ebbe torto, al contrario, bensì per le scarse e scarne attitudini all’auto-conservazione e tutela che la nostra specie dimostra di potere acquisire in una società nella quale parlare di limiti tecno-meccanici (e di limiti in generale) rischia di condurre alla pubblica gogna in nome di un progressismo dogmatico da perseguire a tutti i costi. Per dirla più brutalmente, si sarebbe davanti ad una forma di progresso regressivo, dove risulta aprioristicamente esecrabile qualsiasi ragionamento concernente una qualche forma di moderazione nella produzione ininterrotta di estensioni e apparati tecno-digitali sostitutivi di un vasto spettro di modi di vita legati al consumo, alla produzione e alla comunicazione (aspetto, questo, decisivo); così avallando scenari che scavalcano, in primis, le capacità adattive del singolo. Proprio in riferimento alle “nuove umanità”, i sistemi politici (prima sovranazionali) non hanno tardato ad esporsi, promuovendo una vasta campagna persuasiva sulla vitalità di una “transizione digitale” che, recita l’UE, «dovrebbe funzionare per tutti, mettendo in primo piano le persone»: assunto su cui potremmo e dovremmo discutere [4].

Del restare umani fra politica, propaganda e realtà

Del restare umani fra politica, propaganda e realtà

Lo scarto tra l’essere umani, il voler restare umani ed il sentirsi umani, insomma, implica un considerevole dislivello di coscienza, percepito dal corpo sociale secondo diversi gradi di produzione semiotica. Riferendosi alle moderne congiunture transumanistiche, catalizzatrici di questo processo, Augé riconosce come «nella nostra epoca, le tecnologie fanno concorrenza alle religioni ed alle filosofie nella ricomposizione dello spazio e del tempo» (ivi: 57), essenzialmente per il potente tramite dei media che, osserva l’etnologo, «svolgono oggi il ruolo che un tempo spettava alle cosmologie, alle visioni del mondo che sono al tempo stesso visioni della persona e che creano un’apparenza di senso legando strettamente i due punti di vista» (ivi: 56).

In altre parole, abbiamo ottenuto di attingere, interiorizzandoli, ai nuovi linguaggi del sentirsi ed essere uomini offertici dall’ecosistema cibernetico e digitale (dunque costantemente a portata di mano nelle nostre tasche), che ha contribuito alla legittimazione e alla normalizzazione di espressioni come, appunto, “restare umani”, su cui intendo ragionare in queste righe secondo una prospettiva anche netnografica. Simile espressione, nella rete declinata e declinabile in plurimi modi, assume, in funzione politica, una veste sintattica ancora più audace, pervasiva e densa di significati: principalmente, diventa uno slogan a cui quella che mi sento di chiamare “politica dell’umanità” suole ricorrere per scardinare, sul piano emozional-sentimentale, le coscienze della massa elettorale (in un senso e nell’altro); slogan che, ad essere precisi, può annoverarsi in un paesaggio semantico di moniti che pertengono alla densa e cervellotica condizione di campagna elettorale permanente nei cui angusti confini viene costretto, oggi, il dibattito pubblico [5].

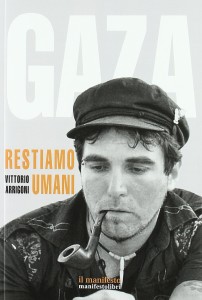

La memoria collettiva, però, rende spesso fallace il ricordo. Quando in sede di propaganda si parla di restare umani, infatti, si omette di guardare al momento nel quale il ragionarci si è insinuato nella grammatica collettiva, e cioè quando Vittorio Arrigoni – giornalista e attivista – raccontava la tragedia dell’operazione “Piombo Fuso”, che, fra il dicembre del 2008 e il gennaio del 2009, a Gaza, costò la vita a 1500 palestinesi che subirono i tremendi bombardamenti di Israele, colpevoli di essere umani [6]. Vik, però, com’era noto il reporter brianzolo, visse direttamente e in prima persona il fragore di quelle bombe e le urla strazianti dei mutilati, ed è in quegli stessi territori che trovò la morte, nel 2011, a 36 anni. Arrigoni documentava, quotidianamente, la lancinante bassezza della crudeltà di cui siamo capaci, e il suo “restiamo umani”, slogan col quale chiudeva i suoi crudi servizi [7], era un vero e proprio appello che rivolgeva alle nostre sorde e opulente latitudini. Eppure, quando il 22 aprile del 2011 il suo corpo rientrava in Italia, nessun rappresentante delle istituzioni lo attendeva.

In questi ultimi anni, invece, è proprio il discorso politico a richiamarsi spesso e volentieri al motto del “restare umani”, quantunque in funzione, solitamente, di contingenze ascrivibili alle questioni dell’immigrazione e dei diritti civili, con questi ultimamente più presenti nel confronto pubblico e particolarmente nell’acredine della campagna elettorale a trazione digitale. La compiuta e smodata politicizzazione di fenomenologie così pregnanti e decisive per la società e, a ben vedere, da doversi idealmente concepire come svincolate da classificazioni ideologico-strumentali, ha portato a connotazioni fortemente e fatalmente retoriche del dettato loro connesso, con impatti comprensibilmente rilevanti nelle dinamiche più concrete. La politicizzazione sfrenata del caso dei migranti africani, ad esempio, fenomeno non prettamente italiano, ha percorso, in Italia, una strada estremamente peculiare [8], con alterne vicende programmatiche ma esiti tutt’altro che rosei [9], finendo per divenire il baluardo politico di gruppi partitici fra loro opposti.

Ma che significa, politicamente e non, “restare umani”? Come sappiamo, le caratteristiche funzionali che noi, nel lungo processo di ominazione e auto-significazione (dunque culturali), abbiamo riconosciuto come “moralmente accettabili”, possono divergere persino da quelle di gruppi umani distanti, magari, appena un confine nazionale. Ciò non ha impedito, però, di riconoscere nell’umanità in quanto topos semantico-lessicale di simbolizzazione del sé e del noi e sfondo retorico di ogni azione eticamente ammissibile, una liturgia comportamentale (e religiosamente fondata) nella quale l’attitudine all’accoglienza, all’altruismo e all’empatia dialoga con quella legata al perseguimento di forme di reciprocità e della generale coesione sociale. Simili caratteri, però, appaiono oggi difficilmente conciliabili con la grande frammentazione del mondo moderno, dove una diffusa entropia ultimamente generata dal boom di informazioni al quale siamo sottoposti, finisce sempre più facilmente col produrre categorie, classi, sottoclassi destinate a rendere progressivamente meno agevole la convergenza di ideali e istanze e, al contrario, a ingenerare odio e disunione. Un simile stato di cose, a ben pensarci, stride con la natura dell’azione politica, la cui origine culturale attinge, concettualmente, allo spettro di tendenze oggi ascrivibili alla corrente del pragmatismo e, in particolar modo, alla capacità di fondere conoscenza (di un sistema societario complesso, in tal caso) e azione, finalità che certi slogan non sarebbero in grado di sostanziare concretamente per i loro tratti romantico-mitico-idealistici.

Ma che significa, politicamente e non, “restare umani”? Come sappiamo, le caratteristiche funzionali che noi, nel lungo processo di ominazione e auto-significazione (dunque culturali), abbiamo riconosciuto come “moralmente accettabili”, possono divergere persino da quelle di gruppi umani distanti, magari, appena un confine nazionale. Ciò non ha impedito, però, di riconoscere nell’umanità in quanto topos semantico-lessicale di simbolizzazione del sé e del noi e sfondo retorico di ogni azione eticamente ammissibile, una liturgia comportamentale (e religiosamente fondata) nella quale l’attitudine all’accoglienza, all’altruismo e all’empatia dialoga con quella legata al perseguimento di forme di reciprocità e della generale coesione sociale. Simili caratteri, però, appaiono oggi difficilmente conciliabili con la grande frammentazione del mondo moderno, dove una diffusa entropia ultimamente generata dal boom di informazioni al quale siamo sottoposti, finisce sempre più facilmente col produrre categorie, classi, sottoclassi destinate a rendere progressivamente meno agevole la convergenza di ideali e istanze e, al contrario, a ingenerare odio e disunione. Un simile stato di cose, a ben pensarci, stride con la natura dell’azione politica, la cui origine culturale attinge, concettualmente, allo spettro di tendenze oggi ascrivibili alla corrente del pragmatismo e, in particolar modo, alla capacità di fondere conoscenza (di un sistema societario complesso, in tal caso) e azione, finalità che certi slogan non sarebbero in grado di sostanziare concretamente per i loro tratti romantico-mitico-idealistici.

Per cercare di fare chiarezza su questi aspetti, è utile richiamarsi al rapporto tra antropologia e politica, più volte analizzato da Fabio Dei, che suole soffermarsi, soprattutto, sulla critica dello slogan anti-culturalista che negli ultimi decenni ha frequentemente animato il dibattito disciplinare, partendo dalla distinzione degli ambiti nei quali l’antropologia si è particolarmente impegnata nella sua storia recente, e cioè l’identità, l’integrazione dei migranti, il razzismo, l’etnicità e i conflitti etnici; campi, questi, in cui «si è avvertito con forza il rischio di una assolutizzazione delle differenze culturali, intese come basi prepolitiche e neutrali dell’appartenenza: come se la chiusura, l’odio e persino i conflitti identitari fossero causati da tratti distintivi, eterni e ineluttabili, che dividono i popoli e si collocano a monte della storia»[10]. Comprensibilmente, argomentazioni simili sono state utilizzate come comfort zone dai più aggressivi movimenti xenofobi e nazionalisti [11], e così l’antropologia si è proposta di correre ai ripari per smorzare i toni e gli usi «eccessivamente essenzialisti» del lessico culturale, intrinsecamente modulato sulle differenze e troppo facilmente strumentalizzabile.

Per riuscirvi, continua Dei, «l’obiettivo è stato scrivere contro la cultura», e cioè contro i mantra fondamentalisti legati, magari, all’identità e all’appartenenza etnica secondo un approccio demonizzante verso tutto quanto implica un discorso sui caratteri di un popolo et similia, col risultato di una vera e propria sostituzione del “pericoloso” termine cultura con altri come «pratica» e «potere», ovvero «nozioni che intendono sostituire una visione dell’azione sociale basata su modelli statici e neutrali (strutture, modelli cognitivi, reti di significati) con una centrata sull’agency di soggetti politici orientati verso particolari poste, i quali, in questa loro volontà di potenza, mettono in gioco – strumentalmente, ideologicamente – le retoriche culturali». Il rischio, insomma, sarebbe quello di «scivolare in vetuste forme di determinismo materialistico […] dove il rapporto tra le vere motivazioni economico-politiche e le superficiali motivazioni culturali tende ad appiattirsi su quello tra struttura e sovrastruttura, tra l’ordine dell’oggettività e quello della falsa coscienza», secondo una concezione “pre-antropologica” della politica e delle sue prerogative in funzione della quale particolarismi e differenze ideologiche «sarebbero soltanto mistificanti incrostazioni di superficie». È chiaro, aggiunge Fabio Dei, che sia quantomeno insufficiente ricondurre all’idea di “potere” quella, approssimativa, di uno Stato da concepirsi unicamente come apparato di controllo che produce cultura solo in funzione dell’esercizio del dominio e dell’esclusione/inclusione degli Altri. Invece, conclude, «per capire le pratiche dei partiti politici, le loro modalità di ricerca del consenso e di radicamento in realtà sociali e territoriali specifiche, occorre tirare in ballo elementi che non sapremmo come definire se non culturali».

Questa parentesi può allora suggerire, fra le altre cose, quanto una concezione empirica dell’azione politica – che per il tramite dei suoi slogan si insinua nell’immaginario sociale – possa rivelarsi mistificante e controproducente, instillando nelle coscienze una visione eccessivamente edulcorata e romantica di contingenze ben più dense di criticità, le cui conseguenze andrebbero a ricadere, soprattutto, sui caratteri strutturali (e, ad oggi, portanti) del corpo sociale. Bisogna sempre prestare attenzione, insomma, agli slogan che invitano ad essere altro da sé e al loro proliferare come nuova moneta di scambio e confronto identitario.

Indicazioni netnografiche per una nuova umanità

Indicazioni netnografiche per una nuova umanità

Come evidenziato nella prima parte di questo contributo, al di fuori del perimetro di consumo politico dell’espressione restare umani, l’auspicio assume sfumature l’una differente dall’altra ma con un comune denominatore: l’invito a ragionare e vigilare sul cambiamento del nostro status umano alla luce, soprattutto, dei pesanti accadimenti globali che hanno attanagliato la popolazione mondiale durante l’ultimo triennio, alcuni dei quali legati a progettualità tecno-economiche [12]. In considerazione delle frizioni che hanno comprensibilmente scosso il tessuto sociale mentre simili fenomeni andavano sviluppandosi, scopriamo nell’ecosistema cibernetico un terreno di ricerca privilegiato per documentare alcune delle più indicative tensioni rilevabili nel dibattito generalmente inteso. La prima pulsione che trova riscontro nel palinsesto digital-comunicativo e sulla quale mi sono già soffermato è quella inerente agli aneliti verso il “restare umani” in tempo di “transizione tecnologica”, come evidenzia Susy Zanardo sbilanciandosi sui cambiamenti irreversibili, a livello evolutivo, che apporterebbero strumenti capaci di offrire nuove potenzialità ma che certo richiederebbero «un governo responsabile» [13]. Su questa falsariga, altri contributi offrono approcci ancora più specifici e aderenti alla relazionalità concreta [14], mentre nella giostra critica della modernità antropologica è possibile trovare un homo interneticus già nel 2011, scrivente Lee Siegel [15]. E non mancano certo le trovate umanitarie inevitabilmente velate di consumismo [16].

Secondariamente, rilevanti indicatori ci provengono dal discorso intorno alle problematiche immanenti al fenomeno pandemico e alla sua gestione, che dal febbraio del 2020 influenza tanti aspetti delle nostre vite. Ha gioco facile, in tal senso, la polemica riguardante l’esclusione (momentanea) di talune categorie dalla vita pubblica, che ha comprensibilmente (e per fortuna) innescato una certa produzione intellettuale in materia [17].

Il secondo imponente panorama fenomenologico è quello nato in seno agli sviluppi della conflittualità fra Russia e Ucraina, con l’ultima che ha visto i suoi territori brutalmente invasi dalla prima, con esiti catastrofici. In questo caso, come per la pandemia, protagonista assoluto diviene il palinsesto comunicativo (e informativo), capace di disporre, quasi autonomamente rispetto alle dinamiche reali, i giudizi via via opportuni per il sentire dell’opinione pubblica. Dinamiche, però, purtroppo conosciute e stantie [18]. Dalla guerra lampo alla guerra live, insomma, con ripercussioni sensibili sulla capacità ricettiva di cittadini e utenti, travolti dalle esigenze di un confronto “da stadio” dove, anzitutto, per esprimersi “a modo” e sui binari del buonsenso è importante sia chiara una precisa posizione partigiana.

Il secondo imponente panorama fenomenologico è quello nato in seno agli sviluppi della conflittualità fra Russia e Ucraina, con l’ultima che ha visto i suoi territori brutalmente invasi dalla prima, con esiti catastrofici. In questo caso, come per la pandemia, protagonista assoluto diviene il palinsesto comunicativo (e informativo), capace di disporre, quasi autonomamente rispetto alle dinamiche reali, i giudizi via via opportuni per il sentire dell’opinione pubblica. Dinamiche, però, purtroppo conosciute e stantie [18]. Dalla guerra lampo alla guerra live, insomma, con ripercussioni sensibili sulla capacità ricettiva di cittadini e utenti, travolti dalle esigenze di un confronto “da stadio” dove, anzitutto, per esprimersi “a modo” e sui binari del buonsenso è importante sia chiara una precisa posizione partigiana.

V’è da dire, però, che rispetto ai precedenti fatti globali, tanto di quanto oggi accade e che interessa il villaggio-mondo viene appreso, dagli utenti, direttamente attraverso i social network e, generalmente, le reti informative che negli smartphone offrono le notizie del giorno con quantità inimmaginabili di nozioni e concetti fino a quel momento sconosciuti al fruitore, che li “maneggia” senza una coscienza del loro peso e del loro carattere intrinseco. Questi, incalzato da vere e proprie ondate di notizie e pillole pronte all’uso, preconfezionate e raramente scevre di coinvolgimenti tendenziosi, apprende (male e alla rinfusa) il funzionamento di tanti meccanismi delle dinamiche mediche, politiche, sociali ed economiche, riferibili ad una “storia del mondo” complesso, di cui prima ignorava le sfumature o non considerava neppure l’esistenza, così ottenendo di potersi schierare facilmente – anche perché pesantemente incalzato – secondo categorie di comodo generate dall’ecosistema epimediale [19] per polarizzare il dibattito, i dibattiti, e soffocare la varietà sintetica del confronto.

Questo, brutalizzato, alterato e semplificato fino alla pressoché totale abdicazione della complessità critica [20], conduce purtroppo alla genesi di forme di fascinazione e coinvolgimento emotivo tali per cui, sulla falsariga di certa retorica emozionale alla quale si è accennato, impedisce l’adozione di un approccio pragmatico invece decisivo per formulare soluzioni concrete e adeguate alle situazioni contingenti e urgenti, fino a degenerare in lotte tra fazioni già registrate durante la pandemia. Gli esiti sembrano così estremamente deleteri per l’economia di un conflitto (secondo l’ottica di una sua presta risoluzione) nei cui dibattiti si sprecano le remore verso una prospettiva di tipo diplomatico, dialogante e generalmente votata alla pace, termine demoniaco in tanti salotti televisivi nei quali la ratio sembra essere quella di cercare in qualsiasi modo una legittimazione del proseguimento del conflitto. L’auspicabile condizione del restare umani risulta viziare, in questa direzione, veri e propri cortocircuiti appunto emozionali, in cui la via per l’umanità moralmente intesa sarebbe la negazione stessa della vita e di una pace per preservarla. A tal proposito, è consigliabile riferirsi alla puntuale dissertazione comparsa proprio su Dialoghi Mediterranei (n. 56, luglio 2022) e firmata dall’antropologo Antonello Ciccozzi [21].

Per una antropologia dei limiti

Per una antropologia dei limiti

In estrema sintesi, potremmo notare che da un lato sembra che l’ispessimento delle maglie culturali della globalità sotteso all’accrescimento delle possibilità comunicative e di scambio ci abbia proiettati in una dimensione di iper-sensibilità auto-conservativa dove il monito-principio immanente del restare umani, diversamente declinato, gioca un ruolo centrale nei nuovi meccanismi di scambio sociale e narrativo. Dall’altro siamo facilmente disposti a disattenderne gli afflati in nome di un’ebbrezza scientista i cui dogmi vengono quotidianamente venduti e somministrati dai new media e non solo come unici mondi possibili. E se Ian McEwan poté osservare come l’antropologia e l’elettronica siano due «lontane parenti che la recente modernità ha avvicinato fino a unirle in matrimonio», beh, alla prima può chiedersi tanto di ciò che risponde alle nostre esigenze di comprensione. L’appiattimento spazio-temporale di cui parla Augé in Che fine ha fatto il futuro? Dai nonluoghi al nontempo, ad esempio, ci rende schiavi di un immobilismo particolarmente diacronico nel quale risulta compromessa la nostra possibilità di concepire noi stessi come oggetti della storia che evolve e, soprattutto, di servirci in maniera funzionale dei classici riferimenti temporali a cui siamo abituati per orientarci nel cambiamento (soprattutto individuale); altresì, ci porta a sottovalutare o sovrastimare il peso di scelte che appaiono sempre ricollegabili ad un presente eterno che si ha la convinzione di esperire e che risultano slegate da qualsiasi considerazione attenta alle ripercussioni, in positivo e in negativo, sulla nostra presenza futura.

In conclusione, e sulla scia del pensiero di altri autori [22], mi sembra che la prospettiva di una nuova “antropologia dei limiti” quale prudente approccio sensibile, di ricerca e confronto possa rappresentare seriamente una mancante sinapsi epistemica fra i diversi e vari orientamenti della disciplina, oggi chiamata a comprendere un caleidoscopio di micro-tendenze in essere nella modernità e, per questo, non al sicuro da plurimi rischi. Una antropologia, cioè, che sia di volta in volta (e regolarmente) chiamata ad interrogare ed interrogarsi seriamente sui sismi e i cambiamenti in atto nella società moderna, e che sembriamo subire omettendo di considerare il peso di rivolgimenti dati per necessari e destinati a stritolare la diversità che del valzer delle culture è lo stilema conoscitivo essenziale. Una antropologia, infine, che proceda con coraggio a decostruire criticamente il mantra dell’avanzamento tecnologico e del progresso a qualsiasi costo, spacciato attraverso i suoi slogan come unica soluzione esistenziale possibile in un universo di possibilità latenti, e il cui più robusto concretamento sembra oggi essere il proliferare di classi, istanze liofilizzate e inapplicabili e nuove merci ideologico-materiali che nei propri circuiti pretendono di costringere la complessità dello stare al mondo, con moderazione, sui vasti piani della storia e dell’uomo che concretamente la abita.

Dialoghi Mediterranei, n. 58, novembre 2022

Note

[1] Augé M., Che fine ha fatto il futuro?, Elèuthera, 2020: 59

[2] Non ancora corrotto dalla sommersione di oggetti ai quali siamo abituati e che diamo per scontati nella nostra quotidianità.

[3] Termine da non intendersi politicamente.

[4] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_it

[5] https://formiche.net/2021/09/la-campagna-replicante/

[6]https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/05/21/restiamo-umani-quando-usiamo-quelle-parole-ricordiamo-chi-per-primo-le-ha-scritte-vittorio-arrigoni/5193613/

[7] https://www.itlodeo.info/2020/03/28/restiamo-umani-disse-vittorio-arrigoni/

[8]https://www.treccani.it/enciclopedia/le-politiche-per-l-integrazione-degli-immigrati-tra-retoriche-e-realta_%28L%27Italia-e-le-sue-Regioni%29/

[9] https://journals.openedition.org/qds/1345

[10] Dei F., Vesco A., Tutto è politica. Ma anche la politica è cultura in Rivista Meridiana, 90 (2017): 9 e ss.

[11] Ma non solo: come ho cercato di spiegare, mistificazioni culturali appartengono anche ai gruppi politici più “progressisti” e “indulgenti”.

[12] Come nel caso della conclamata transizione digitale.

[13] https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/intelligenti-digitali-restare-umani-nella-transizione-tecnologica/

[14] https://www.cittanuova.it/libri/9788831175357/restare-umani/

[15] https://www.pianobedizioni.com/libri/homo-interneticus-restare-umani-nellera-dellossessione-digitale/

[16] https://worthwearing.org/store/sea-watch/restare-umani-non-e-reato

[17] https://www.cmp-spiweb.it/restare-umani-al-tempo-del-coronavirus/

[18] https://altritaliani.net/di-fronte-allorrore-della-guerra-restiamo-umani/

[19] Da Epimedia, termine teorizzato dal geografo Angelo Turco che, giocandovi come anagramma del più noto “Epidemia”, intende connotare lo stato di grande disordine mediatico e comunicativo che durante la pandemia ha prodotto un vero e proprio scontro di narrazioni nel quale il fulcro di ogni vicenda oppositiva era il rapporto tra fatti reali, notizie, mistificazioni e ricezione da parte dell’utenza. Cfr. Turco A., Epimedia. Informazione e comunicazione nello spazio pandemico, Unicopli, Milano, 2021.

[20] Con conseguenze piuttosto sgradevoli per tanti intellettuali (e non solo, certo) tacciati di “filo-putinismo” solo in quanto promotori di una visione più complessa di un panorama di contingenze alla cui risoluzione può pervenirsi soltanto ricorrendo ad una soluzione pragmatica, lucida e certamente diplomatica, ben lontana dall’insufficiente e autoreferenziale riduzionismo che, invece, condanna aprioristicamente simili posizioni.

[21] https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/invasi-invasori-invasati-sulle-rappresentazioni-della-guerra-in-ucraina/

[22] https://www.teologiaverona.it/rivista/openaccess/ET_017/ET_17_02%20Vinco.pdf

_____________________________________________________________

Nicolò Atzori, consegue una laurea triennale in Beni Culturali (indirizzo storico-artistico) con una tesi in Geografia e Cartografia IGM e una magistrale in Storia e Società (ind. medievistico) con una tesi in Antropologia culturale, presso l’Università di Cagliari, ottenendo in entrambe il massimo dei voti. Altresì, è diplomato presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Cagliari. Dal 2017 lavora, per conto di CoopCulture, come operatore museale e guida turistica presso il Museo Villa Abbas e il sito archeologico di Santa Anastasia di Sardara (SU), luoghi dei quali, fra le altre cose, cura la comunicazione e, nel primo caso, gli aspetti museografici.

______________________________________________________________