di Marina Castiglione

Lavorando ormai quasi venticinque anni fa al lessico degli zolfatai e dello zolfo (ricerca confluita nella mia prima monografia, Parole del Sottosuolo. Lessico e cultura delle zolfare nissene, «Materiali e Ricerche dell’Atlante Linguistico della Sicilia» 8, Centro di studi filologici e linguistici siciliani – Istituto di Filologia e Linguistica della Facoltà di Lettere e Filosofia, Palermo 1999), gli informatori ricorrevano spesso alla descrizione del cosiddetto Graben, ossia quell’estesa avanfossa di Caltanissetta [1], costituitasi per una crisi di salinità nel Miocene superiore [2]: la stratificazione di gesso, sale e zolfo, aveva come direzione un “viaggio” dallo strato più esterno, il gesso, a quello più profondo, lo zolfo, passando per le cattedrali sotterranee di estrazione del salgemma.

All’epoca la mia attenzione era concentrata esclusivamente sulla salvaguardia del patrimonio linguistico zolfifero – fatto dal lessico tecnico degli strumenti, ma anche delle tassonomie geologiche popolari – che stava scomparendo insieme agli ultimi parlanti. Arrivai a documentare, con una piccola inchiesta, anche un testo su una cava di sale di Acquaviva Platani (Cl). Del gesso non presi, all’epoca, neanche nota.

Fu molti anni dopo che cominciai a interessarmene partendo da una banale osservazione: tutto intorno a me, che abito e vivo la Sicilia centrale, era costruito in gesso. Un minerale, che però, a differenza dello zolfo, non aveva evocato scritture epiche, dibattiti sociali, considerazioni economiche. Infatti, mentre lo zolfo aveva vissuto stagioni di interesse scientifico, economico, tecnologico, sindacale, antropologico e letterario, nulla del genere era accaduto al più dimesso gesso che pur costella il nostro paesaggio rurale e urbano e che penetrava in misura non appariscente nel bilancio economico di molti nuclei familiari.

Ricominciarono le inchieste sul campo, allargando l’indagine anche al territorio agrigentino, il che condusse ad un’altra monografia: Parole e strumenti dei gessai in Sicilia. Lessico di un mestiere scomparso, «Materiali e Ricerche dell’Atlante Linguistico della Sicilia» 32, Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, Palermo 2012.

Le pratiche lavorative segnano una traccia sul paesaggio e lo fanno diventare luogo del vivere sociale, condizione e insieme cellula d’identità. Contrada Gibisa, contrada Gibiso, contrada Issara, contrada Balate, contrada Calcarelle, via Gessai, borgo Gesso [3]: la diffusione di questo minerale povero è verificabile dalla ricca macro e microtoponimia ad esso connessa. E così non potrebbe non essere, dato che la stratificazione geologicamente più importante della Sicilia è quella gessoso-zolfifera.

Ma non vi sono soltanto i toponimi ufficiali a testimoniarlo. Anche la toponimia popolare parla di gesso e ne parla anche solo per dire che si tratta di una composizione naturale del terreno, si vedano i toponimi popolari di Mazzarino (Rigiurfu Cutumma), Santa Elisabetta (Bbalati di Gèniu), Favara (Priolu):

Mazzarino (Cl):

Rigiurfu Cutumma pirchì cc’èranu tanti arburi di cutugna, li cutugna su speci di meli antichi, su tutti teṛṛeni carcàrie, teṛṛena di chissi issazzu niatri ccì dicimmu a Mazzarinu, tirrena di issazzu. Trad: Rigiurfo Cutumma perché vi crescevano tanti alberi di melacotogna. Si tratta di terreni calcarei o come diciamo noi a Mazzarino di gesso.

Santa Elisabetta (Ag):

Bbalati di Gèniu cci dìcinu, bbalati picchì cci sunnu li rocchi di issu, Gèniu picchì u zzi Gèniu faciva lu issu. Trad.: Le chiamano Bbalati di Ggèniu, bbalati perché ci sono dei blocchi di gesso, Genio perché lo zio Eugenio lavorava il gesso.

Favara (Ag):

Ô Priolu nendi cc’è, ô Priolu cc’èra: rocchi di issu, mènnuli e arbuli, e bbasta, un c’era propriu nendi [...]. Cc’èranu rocchi di issu ca li purtàvanu â Favara ccà ô macellu, ca li cucìanu e facìanu issu pi mmurari e chiḍḍi cu i scecchi carrìavanu e u purtàvanu cu è ca l’avìa bisognu. Trad: Presso contrada Priolo c’erano delle rocce di gesso, si piantavano mandorle e alberi, e basta, non c’era altro. Le rocce di gesso venivano portate a Favara, dove c’è il macello, dopo la lavorazione veniva prodotto il gesso per la costruzione delle case. Alcune persone caricavano gli asini e portavano il gesso a chi ne aveva bisogno.

La stratificazione gessoso-zolfifera, nell’immaginario collettivo, resta legata alla Sicilia centrale e allo zolfo, al suo commercio, alle ripetute crisi economiche, agli incidenti, agli scioperi. La stessa letteratura ha contribuito a far conoscere le misere condizioni dei carusi, ma non ha trovato nulla di evocativo e interessante nella contemporanea e parallela civiltà del gesso. Eppure interi nuclei familiari erano coinvolti nell’attività, spesso abbinandola al contemporaneo lavoro nei campi. Altre cave silenti operavano, quindi, nel territorio isolano e vi si estraeva il materiale che contrassegnava in modo inequivocabile ed evidente quasi ogni manufatto della città antica. Ma non solo. In Sicilia il carsismo dei gessi è molto sviluppato in una grande estensione che coinvolge anche la Sicilia meridionale e porzioni occidentali e nord-occidentali dell’isola e che vede il sovrapporsi di diverse tipologie di minerale: dal gesso selenitico (spesso a coda di rondine o a ferro di lancia), al gesso microcristallino alabastrino, dal gesso detritico al gesso laminato o balatino.

A dimostrazione di ciò, indagando la toponimia siciliana è possibile cominciare a delineare un’area dei gipsotoponimi [4], assai più ampia di quella che contraddistingue l’area zolfifera strictu sensu:

Dal punto di vista delle tracce visibili, il gesso è ancora persistente sebbene poco raccontato: lo è negli edifici dei centri storici, nelle decorazioni delle chiese, nelle costruzioni rurali, nelle rocce graffiate dai lunghi pali in ferro a punta piatta, nelle tombe a tholos di sant’Angelo Muxaro, nelle falesie a picco sul mare della riserva naturale di Torre Salsa, nelle costruzioni delle carcare che contrappuntano le campagne, nello scintillio delle pareti dei karren della Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa, nella spettacolare Grotta Inferno di Cattolica Eraclea inizialmente battezzata “Grotta dei Cristalli”. Ma lo è anche nel particolare tipo di flora gipsicola che da sola basterebbe a giustificare dei percorsi turistici per esperti e amatori. Dai muretti in pietra di gesso oggi preservati dall’Unesco ai puttini di Santa Cita di Giacomo Serpotta, il bianco abbacinante di questi diversi manufatti è frutto di un lavoro umile, spesso condotto stagionalmente e in assenza di autorizzazione.

Risorsa economica facilmente reperibile sia grazie alla superficialità dei depositi che alla semplicità del processo di produzione, nella quasi totalità degli edifici delle aree nisseno-ennesi, agrigentine, nel trapanese e sulle Madonie, il gesso è stato utilizzato come legante anche nelle zone in cui la calce coesisteva al gesso, almeno sino a quando la Sovrintendenza Generale del Regno delle Due Sicilie emanò, nel 1852, una circolare che vietava l’impiego del gesso per usi esterni [5]. Da una relazione del servizio minerario nazionale del 1933 apprendiamo, addirittura, che Caltanissetta e Agrigento, con le rispettive 80.000 e 84.000 tonnellate erano le province italiane con la maggiore produzione di gesso da cuocere, sebbene i meccanismi di gestione e i circuiti economici più ridotti non rendessero questo settore particolarmente sottoposto all’attenzione legislativa.

Se il gesso costituisce ancora oggi una presenza geologicamente importante, esso non caratterizza più l’economia e neanche le stesse tecniche di costruzione, nonostante esse fossero frutto di una cultura edilizia consolidata nei secoli e ancor oggi in grado di resistere al tempo. La cultura materiale che ne è stato il prodotto è ridotta a poche carcare abbandonate e di norma non censite, perché spesso aperte e chiuse senza alcuna autorizzazione, come emerge da questo breve scambio raccolto a Montedoro (Cl):

Vinìa un-zignuri chi si ddedicava a ffari li carcari e ddicìa «chi ffa cci la fazzu na cava ni sti ṛṛocchi?» E cci grapìa na cava. Cci facìa un piaciri a u viḍḍanu ca cci spardava li ṛṛocchi.

Trad.: Veniva un uomo che era esperto nel fare fornaci e diceva «vuole che le faccia una cava su queste colline?» E apriva una cava. Abbattendo i pendii, faceva un piacere al contadino.

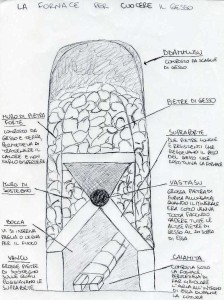

Le cave erano usuali colline gessose, alcune carcare erano, addirittura, interne ai centri urbani, confondibili con le comuni case terrane. La parte dell’attività più peculiare era proprio l’allestimento della fornace: la carcara. Si tratta di una costruzione che prevede, per così dire, un involucro esterno e un riempimento interno seguendo il perimetro circolare dell’involucro stesso. La tecnica di riempimento doveva essere sapiente: prevedeva la selezione delle pietre, in base al taglio e alla grossezza, procedendo in crescendo dalle più piccole da situare in maniera tale da consentire che il calore del fuoco si introducesse senza ostacoli e cuocesse uniformemente il materiale, alle più grandi, che costituivano la corona. Tra le più monumentali spiccano le fornaci di Montallegro (Ag) e Cattolica Eraclea (Ag).

In un articolo dal titolo Il gesso si è svegliato apparso sulla rivista Incontri (Lussografica Caltanissetta, 2018) affermai che il gesso è «Un patrimonio materiale e immateriale che potrebbe essere valorizzato con poca spesa e molto impatto, con un reticolo di altre realtà che vissero la millenaria civiltà del gesso». Grazie a quegli studi e ad una prima sensibilizzazione scientifica e culturale venne organizzato dall’associazione Alchimia di Caltanissetta un convegno interdisciplinare “La Sicilia del gesso. Stratificazioni, tecniche costruttive e cultura”, che coinvolse il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Palermo, in collaborazione con l’Assessorato regionale all’istruzione e alla formazione e al Consorzio universitario di Caltanissetta [6] e che vide molte testimonianze, persino biografiche ed artistiche. Partecipò anche l’arch. Antonella Mamì che illustrò alcune ricerche di riattivazione delle antiche produzioni di gesso (non industriali) condotte in Spagna e in Francia per il recupero conservativo dei centri storici. In quella sede il convegno si chiuse con una suggestione dell’architetto e naturalista Amedeo Falci, ossia la predisposizione di una “Via dei gessi”, sul modello della Vena del gesso romagnola.

Seguì un importante convegno interdisciplinare organizzato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, “GeoArcheoGypsum. Dal lapis specularis alla scagliola”, tenutosi ad Agrigento nel 2019 [7], in cui si toccò con mano che il confronto tra geologi, speleologi, archeologi, storici dell’arte, etnoantropologi, linguisti era fondamentale per poter cominciare a valutare un progetto di sviluppo mirante allo studio, conoscenza, valorizzazione e fruizione di questi geositi, ancor oggi sottovalutati.

Di recente l’associazione Alchimia, con il suo Presidente arch. Giuseppe Giugno, ha deciso di proporre tra le attività della Candidatura di Agrigento a Capitale italiana della Cultura proprio una prima sperimentazione dell’embrionale progetto “La via dei gessi siciliana”, pensando ad un censimento delle evidenze materiali e delle risorse immateriali legate al gesso.

Dalle parole del gesso alle cose di gesso

Nello studio etnodialettale non è consueto imbattersi in temi orali legati al gesso. Circola in diversi centri (ma il più conosciuto è Salemi, Tp) un proverbio/soprannome etnico riferito alla scarsa affidabilità degli abitanti:

Supra di quattru timpuna di jissu,

chistu è Salemi, passacci d’arrassu;

sunnu nnimici di lu crucifissu,

e parenti d’Erodi e Caifassu.

O cari amici, nun cci jiti spissu,

cà sunnu chini di vileni e tassu,

ca Giuda lassau dittu iddu stissu:

Salemi, lu miu offiziu ti lassu.

Se per Salemi a valere metaforicamente è più il connubio “comunità ebraica-inaffidabilità”, in altri centri la presenza geologica del gesso diventa dirimente per l’attribuzione del soprannome etnico: gli abitanti di Sutera (Cl), cavatori di gesso, sono conosciuti come Testi di issu [8], e, più esplicitamente, gli abitanti di Villafrati sono detti, data la attività lavorativa maggiormmente diffussa nel passato, Issaroli [9]. Le rocce di gesso, per la loro friabilità si fanno correlativo oggettivo di una scarsa capacità di comprendonio. Ma per dimostrarlo serve una “autenticazione” pseudo-storica. A proposito di Sutera, nella vicina Campofranco, a proposito di questo soprannome, è stato raccolto un aneddoto (un vero e proprio Mimo, alla maniera di Francesco Lanza) riferito ai suteresi che confermerebbe non soltanto la diffusione della pratica lavorativa, ma anche una certa dabbenaggine:

A Sutera quando si sposa un rragazzo eh per abbitùtini cci danno la casa all’uomo. C’era un paṭṛi ca avìa quaṭṭṛu figli màsculi. All’età di maritàrisi […] allura fìciru sta carcara e ffìciru lu issu […] e gghièranu quaṭṭṛu figli ca sirbìanu a un màsciu […] allura unu di iḍḍi ca si sintìa cchiù spertu […] cci mìsiru l’acqua e ccuminciaru a mpaštallu. Menṭṛi mpaštàvanu ṛṛistà mpintu unu picchì šṭṛingì lu issu, allura unu di li figli dici […] «cci facimmu un pirtusu, cci mittimmu la prùvili ḍḍa dinṭṛa, cci dammu fucu eh: s’allarga lu issu e mma frati nesci» e accussì fìciru […] lu issu si ṛṛumpì ma s’appizzà puru lu frati. E cci mìsiru “testa di issu” ppi diri “nun lu sa ca…”

Trad.: A Sutera quando si sposa un ragazzo, per abitudini lo si dota della casa. C’era un padre che aveva quattro figli maschi. All’eta di sposarsi, fecero una formace e prepararono il gesso. Erano quattro figli che andavano a servizio presso un mastro gessaio. Allora uno di quelli, che si sentiva il più furbo, mise (troppa) acqua e cominciarono ad impastare. Mentre impastavano, uno restò bloccato (nello stesso impasto) perché il gesso fece presa, allora uno dei figli disse «facciamo un foro, mettiamo polvere pirica e l’accendiamo, così il gesso si allarga e mio fratello si libera». E così fecero. Il gesso si ruppe, ma si ferì anche il fratello. E gli misero “Testa di issu”, per intendere “non lo sai che (è pericoloso)”?

Ancor meno presenti risultano i detti paremiologici. A Villafrati (Pa) è stato registrato un detto inizialmente riferito agli asini e poi riferito anche agli uomini:

Unni porti issu a Mmarinè.

Lett.: non ne porti gesso a Marineo. Con questo si intende animale o persona che non è in grado di portare a termine, per negligenza o incapacità, un lavoro che richiede sacrificio e fatica, proprio quella che serve per produrre e vendere il gesso e portarlo da Villafrati a Marineo.

A San Cataldo (Cl) sono state individuate due espressioni paremiografiche pertinenti. Una riguarda la fatica del lavoro, soggetto ad un ciclo di attività continuo a fronte dell’uso di attrezzi manuali:

Quannu ti vò abbintari i vrazza lassa u picu e pìgghia a mazza

Lett.: se vuoi far riposare le braccia lascia il piccone e afferra la mazza.

Lu sceccu di issara quannu s’abbenta carrìa petri

Lett.: l’asino del gessaio quando riposa trasporta pietre.

Il proverbio ci informa da un lato su quale fatica sopportasse l’animale, ma ci introduce anche nel vivo dell’attività lavorativa che non prevedeva pause tanto per l’animale quanto per l’uomo suo proprietario. La presenza degli asini, in una simbiosi quasi imprescindibile, è presente anche in un proverbio rinvenuto sul campo nel piccolo centro di Acquaviva Platani (Cl):

Peppi La Russa ci persi lu sceccu, li sordi e lu jssu.

Lett.: Peppe La Russa vi perse l’asino, i soldi e il gesso. Riferimento ad una disavventura economica di un gessaio del paese, monito per tutti a non rischiare troppo i propri beni.

Di recente è stato documentata anche un’altra interessante locuzione, Quannu finisci u issu dâ Fanzina, per indicare qualcosa che non accadrà mai. Il deposito di gesso di contrada Fanzina, tra Castrofilippo, Naro e Canicattì (tutti comuni agrigentini) risulta geologicamente quasi un mare immobile le cui “onde” si sono rapprese in formazioni tettoniche. I contadini e cavatori, sebbene non esperti di geologia, evocano in un materiale linguistico ciò che osservano a livello referenziale.

Poc’anzi si è parlato di toponimia. Stretta correlazione vi è, inoltre, tra l’identificazione delle cave e il nome del proprietario [10]. I luoghi di lavoro, infatti, o prendevano il nome dalla contrada presso cui sorgevano o, come nel caso di Pietraperzia, dove tutte le cave sorgevano presso la stessa contrada (Marano), esse assumevano il nome (più spesso il soprannome) del proprietario: piṛṛeri d’Aiuzzu [11] (Di Perri), piṛṛera di Ciru (Bonaffini), piṛṛera di Cisaruni (Spampinato), piṛṛera di Papacì (Apàssolo), piṛṛera Pepe (unico cognome ufficiale). Altrettanto è stato registrato a Cattolica Eraclea (Ag) e a San Cataldo (Cl):

Cattolica Eraclea

Inf: e allura! la prima carcara era ô Cimiteru e gghiera dô vècchiu Peppi Marchetta ca già murì. Pò cci nn’era n’aṭṛa ô Chianu Bbàgliu, era di me zziu Vanni Contarini. Pò cci nn’era n’aṭṛa appressu dô paṭṛi di Saru Liveri. Pò ci nn’era n’aṭṛa appressu ca era di me ziu Peppi, unni fannu a notti di Natali, ccâ ricotta[12], chissa era di me ziu Peppi, bonarma.[…]. Pò cci nn’era n’aṭṛa unn’è Tanu Sicureḍḍa ora l’officina, ḍḍocu cc’era a carcara. Ccà cc’era me zziu Ninu, bonarma sempri Contarini.[…] Pò cc’era Gnaziu Amatu a li Bbalati. […] Perciò pò cc’era me paṭṛi Piṭṛinu Contarini. Pò allatu cc’era u vècchiu Micu Cuntinu, ca era u paṭṛi di Pasquali [… ] Pò ccà ssutta a bbaḍḍuni cc’era Fulippu Sciangula, a baḍḍuni.[…] ncapu a Muntagneḍḍa […]; ccà banna ca ora è firriatu e c’è àrbuli c’era la carcara di Francu Cristu.

Ric: di cognomi o di ngiuria?

Inf: no, nomi era! si chiamava Francu Cristu ssu cristianu, e cci avìa la carcara ccà bbanna, ccà pi gghiri a u ṣṭṛatuni. Pò cci nn’era n’aṭṛa ccà ncapu ca era di Ninu Sargenti[13] […].

Ric: ancora ci nn’èranu?

Inf: no un ci nn’è cchiù. Sunnu pròpia tutti chissi li fornaci di Catòlica.

Trad.: Informatore: e allora! La prima cava era al cimitero, ed era del vecchio Peppe Marchetta che è morto. Poi ce n’era un’altra al Piano Baglio, era di mio zio Giovanni Contarini. Poi ce ne era un’altra di seguito, del padre di Saro Oliveri. Poi un’altra ancora che era di mio zio Peppe, dove continuano a fare (il presepe) la notte di Natale, con la ricotta, questa era di mio zio Peppe, buonanima. Poi un’altra ancora dove ora sta l’officina di Tano Sicurella, là si trovava una fornace. Qua ci stava quella di mio zio Nino, buonanima, sempre Contarini. Poi c’era Ignazio Amato, in contrada Balate. Perciò, poi c’era mio padre, Pietrino Contarini. Di fianco il vecchio Mico Contino, che era il padre di Pasquale. Poi, sotto la valle, c’era Filippo Sciangula, a valle, sotto contrada Muntagnedda. Da quest’altro lato che ora è recintato e ci sono alberi da frutta c’era la fornace di Franco Cristo.

Ricercatore: di cognome o di soprannome?

Inf: no, era un cognome! Questo si chiamava Franco Cristo, e aveva la fornace da questo lato, per andare verso la strada statale. Poi ce n’era un’altra qua sopra, che era di Nino Sargenti.

Ric.: ce ne erano altre?

Inf.: no, sono finite. Sono tutte queste le formaci di Cattolica.

San Cataldo

I mi chiamu Marturana ma però u soprannomi iera Hiuschiḍḍa; chistu di ccà per esèmpiu si chiama Anzaluni e cci dìcinu i Parmi; cchiù ssutta cci nn’era n’anṭṛu ca si chiamava Filtro e cci dicìanu Immirutu; di ḍḍà ncapu cc’era unu ca si chiamava Peppi Ferrara e cci dicìvanu Peppi a Gaḍḍa. «Va pìgliami un caṛṛittu di jissu nnî Parmi, un carṛṛittu di jissu nni Hiuschiḍḍa». Na vota, s’avâ ffari u cuntu ca cc’èranu cchiossà di vinti carcari, ma cc’èranu chiḍḍi ca facìvanu sulu d’estati, e di mmirnu si avìanu u tuṛṛenu si facìanu a cambagna.

Trad.: Io mi chiamo Martorana, però il soprannome è Hiuschiḍḍa; questo qua per esempio si chiama Anzalone e gli dicono I Parmi; più sotto ce ne era un altro che si chiamava Filtro e gli dicevano Immirutu; là sopra c’era uno che si chiamava Peppe Ferrara e gli dicevano Peppe A Gaḍḍa. «Vai a comprare un carretto di gesso da I Parmi, un carretto di gesso da Hiuschiḍḍa». Una volta, deve considerare che c’erano più di venti fornaci, ma alcune di queste lavoravano soltanto in estate, e, se (i proprietari) avevano della terra, in inverno lavoravano in campagna.

Dalle parole è possibile passare alla ricostruzione di mondi antichi, anche per comprendere meglio a cosa servisse il gesso estratto. Un bellissimo etnotesto è stato raccolto, a questo riguardo, a Montemaggiore Belsito (Pa), dove viene registrato l’ennesimo gipsotoponimo popolare Peṭṛa di casa, e in cui si ricostruisce l’intero percorso del gesso dal fiume, alla prima azione di frantumazione, al caricamento sugli asini, alla fornace, alla combustione, sino alla vendita e alla successiva produzione industriale. L’informatore non manca di segnalare il soprannome di famiglia, che è proprio Issaluori:

Cca materiali di issu calcarei unn’avìemu. A pietra di issu nun la pigghiàvamu dinṭṛa la cava, ma unni ìa u sciumi dâ parti di Càccamu, vicinu unni ìa a galleria, unni cci dìcinu “a Peṭṛa di Casaˮ. Sta pieṭṛa si ṭṛuvava puru ḍinṭṛa lu sciumi e siccuomu ḍḍuoco avìevamu i tuṛṛiena, allura capitava ca la cugghièvamu, la rumpièvamu e a ṭṛavagghiàvamu nta lu puostu. Auṭṛi vuoti a caṛṛicàvamu ncapu li muli fausi, picchì si putièvanu suttumièttieri carricànnuli, accussì stancàvanu, e puoi a purtàvamu au paisi. Praticamenti si scavava nn’incavatura dâ tierra, un fuossu, ca di sutta era chianu assumigghiava a un furnu ranni, puoi si pigghiàvanu li pieṭṛi e si sistemàvanu a ccerchiu, macari qualcuna pi adattalla a ffurmari sta pariti circulari, si cci dava un cuorpu di mazza, accussì un cadièvanu. Si mittièvanu una ncapu l’auṭṛa sinu a cchiudiri, sinu ad aṛṛivari all’imboccatura finali, furmannu na cupola. Di ncapu si cci mittieva materiali cchiù finu, i pieṭṛi ièranu cchiù fini pill’aria ièssiri cchiù cchiusa. Di sutta si lassava n’apertura pi ittari a pàgghia e ddari fuocu, lu fuocu s’infilava mienzu li pieṭṛi e li cucieva, puoi niscieva di ncapu.

A cottura di la carcara durava vintiquattru uri, finu a quannu iḍḍa sgranava e puoi si vidieva ca li pieṭṛi ièranu cuotti; durava u-gnuornu assicunnu di lu fuocu ca si cci dava, çiertu cci vulieva qualcuno ḍḍà davanti ca ogni tantu cci ittava un ciuffuni di pàgghia.

Puoi cc’era ggienti ca mmienzu a la pàgghia cci dava fuocu, ma nun vinieva bbuonu, picchì li pieṭṛi aṛṛistàvanu crudi, nvieci fattu ccu na cupola, lu fuocu si spandieva ḍḍa ḍḍintra e ccucieva tuttu. Era un ṭṛavàgghiu professionali, picchì fari sta cupola di pieṭṛa era n’arti, non chiunque a sapieva fari. A fini si ṛṛumpieva a carcara, si lassava aṛṛifriddari e nta lu tiempu lìbberu si mazziava ccu na speçie d’aratu di lignu, picchì avieva l’incurvatura, iera a ggòmitu e cci vinieva cchiù ffàcili a ttiènilu, puoi la cirnièvamu ccu lu crivu picchì avieva a vvieniri finu, avieva âssumigghiari a la pòlviri, picchì lu issu puoi lu vinnièvamu e lu mittièvamu ḍinṭṛa na casa pi ttutta l’estati, ḍḍa ḍinṭṛa si sdavacava ntieṛṛa e puoi d’inviernu si vinnieva”. Vinieva chiḍḍu ca ni vulieva du sacchi, cu tri ssacchi…. Si cci misurava e si cci dava, picchì puru lu furnu pi cuòciri u pani, si ci mittièvanu i pantuòfuli fatti ḍô stazzuni e s’impiccicàvanu cu lu issu, picchì iera cchiù ṛṛesistenti a lu fuocu, si cci mittievi ȗ cimientu, sgranava. Ciertu cci’èranu auṭṛi materiali, ma lu issu iera chiḍḍu chiù econòmicu.

Stu travàgghiu di cuòciri u issu si facieva maggiormente nti l’estati, quannu finieva u travàgghiu ntâ campagna, picchì l’attività principali nuoṣṭṛa era chiḍḍa di agricoltori, chista iera secondaria, e puoi d’estati cc’era a ṛṛestuccia, tannu si mitieva, cc’era a pàgghia, li scarti di la pàgghia, nzumma u paḍḍioccu, tuttu materiali pi ppùtiri dari fuocu. Stu mistieri u facièvanu ntanti, però commercialmente chiḍḍu cȃ aṛṛiesistieva, chiḍḍu ca iera cchiù attivu era ma nannu Micu. Puoi chiḍḍu ca cci seguitau fu mma paṭṛi, l’auṭṛi frati nun ci seguitaru; difatti nuaṭṛi cuomu suprannuomi aviemu “Issaluoruˮ, magari cc’èranu auṭṛi cristiani ca lu facièvanu ppi usu d’iḍḍi. A nuaṭṛi nni chiamàvanu “Issaluoraˮ, a l’auṭṛi ca ièranu cchiù nichi cuomu produzioni, cci dicièvanu “Issalurieḍḍiˮ.

Stu issu nuatri lu viennièvamu siempri, finu a quannu iu e mma frati avièvamu lu negozi ca vinnieva materiali pill’edilizia. Quannu a Ccàccamu nascìu a “Cava gruossa”12, ḍḍuocu cc’era na zzona tutta di issu, tutta in peṭṛa di issu, perciò cc’era chistu di Càccamu, Riini si chiamava, ca fici na bbella carcara artigianali, di chiḍḍa buona però, puoi lu issu lu macinàvanu cu lu mulinu e a nuaṭṛi nni lu purtàvanu chissi ḍḍuocu….picchì puoi pi mma patri iera faticusu continuari st’attività, picchì materia prima u nn’avièvamu e l’avièvamu a ppigghiari all’esternu.

Lu issu lu producièvanu a Ccàccamu e nni lu purtàvanu sfusu supra lu camiun, picchì tannu mica cc’èranu sacchi! A ssua vuota a Ccàccamu sta ditta, unni fici cchiù issu, e allura, siccuomu ma patri cu tta nannu iàvanu âccattari muli nnâ zona di Calatanissetta, ḍḍuocu iera ṛṛicca di issu, a San Cataldu cc’è na fàbbrica ca fa issu nziemmula ad autri materiali puoi nni lu iàvamu a ccarricari nuaṭṛi e cci lu purtàvamu nuaṭṛi a Riini di Càccamu.

Trad.: Qui materiali di gesso calcarei non ne abbiamo, la pietra di gesso non la estraevamo all’interno della cava ma la prendevamo dove c’è il fiume, dalla parte di Caccamo, vicino alla galleria, il posto viene chiamato “la Pietra di Casa”. Questa pietra si trovava pure dentro al fiume, e dal momento che lì vicino avevamo i terreni, allora capitava che la raccoglievamo, la frantumavamo e la lavoravamo sul posto, altre volte la caricavamo sopra i muli recalcitranti, quindi inaffidabili, in quanto si potevano sottomettere caricandoli, così si stancavano, e da lì poi la trasportavamo in paese.

Praticamente si scavava un’incavatura nella terra, un fosso, che di sotto era piano ed assomigliava ad un grande forno, poi si prendevano le pietre e si sistemavano a cerchio, magari qualcuna per adattarla a formare questa parete circolare, veniva spaccata con un colpo di mazza, in questo modo non cadevano. Si disponevano una sopra l’altra sino a chiusura dell’imboccatura finale, sino a formare una cupola, di sopra si copriva con materiale più sottile, le pietre erano più sottili per rimanere l’aria compressa all’interno. Di sotto, veniva lasciata un’apertura per buttarvi dentro la paglia ed appiccare il fuoco, il fuoco si infilava in mezzo alle pietre, le cuoceva e poi usciva il fumo dall’alto.

La cottura della fornace durava ventiquattro ore, fino a quando essa non si sbriciolava e poi si notava che le pietre erano cotte! Durava un giorno a seconda della costanza con cui veniva alimentato il fuoco, di certo occorreva che qualcuno stesse lì davanti in modo tale che ogni tanto depositasse un ciuffo di paglia all’interno.

Poi c’era [altra] gente che dava fuoco alle pietre in mezzo alla paglia, ma non veniva bene perché le pietre rimanevano crude, invece realizzando la cupola il fuoco s’espandeva all’interno e cuoceva tutto quanto; era un lavoro professionale perché comporre questa cupola di pietre era un’arte, che non poteva fare chiunque.

Alla fine si rompeva la fornace, si lasciava raffreddare e, nel tempo libero, si frantumava con una specie di aratro in legno, perché aveva l’incurvatura, riproduceva la forma del gomito e veniva più facile maneggiarlo, subito dopo veniva setacciata con un setaccio perché doveva venire sottile, doveva somigliare alla polvere, perché il gesso in seguito lo vendevamo e lo tenevamo all’interno di una casa per tutta l’estate.

All’interno veniva rovesciato per terra e poi, d’inverno, si vendeva, veniva colui che ne richiedeva due sacchi, colui che ne richiedeva tre sacchi…veniva misurato e glielo si dava, perché a quei tempi le case venivano costruite in gesso, pure il forno per cuocere il pane. [Il forno] si rivestiva con i mattoni in terracotta fatti dall’artigiano e si assemblavano con il gesso, perché era più resistente al fuoco, se ci mettevi il cemento sgranellava. Di certo, esistevano altri materiali, ma il gesso era quello più economico. Questo mestiere di cuocere le pietre in gesso si faceva maggiormente d’estate, quando terminava il lavoro in campagna, perché la nostra principale attività era quella di agricoltori, questa era secondaria. E poi d’estate c’erano la stoppia, gli scarti della stoppia, tutto materiale adatto alla combustione. Questo mestiere lo praticavano in tanti, però commercialmente colui il quale resisteva, essendo il più attivo, era mio nonno Domenico. Poi chi ha seguito le sue orme è stato mio padre, gli altri fratelli non sono subentrati in quest’attività, e difatti, il nostro soprannome è quello di “Issaluori”, anche se c’erano altre persone che lo praticavano per un uso familiare: a noi ci chiamavano “Issaluori”, agli altri che avevano una capacità di produzione ridotta li chiamavano “Issaluoreddi”

Questo gesso noi lo vendevamo sempre, [almeno] fino a quando io e mio fratello abbiamo tenuto in piedi il negozio che vendeva materiale per l’edilizia. Quando a Caccamo è nata la “Cava grande”, da quelle parti esisteva una zona interamente in gesso, tutta in pietra di gesso, c’era questo signore di Caccamo, Riini si chiamava, il quale ha costruito una bella fornace artigianale, di quelle ottime però, poi macinava il gesso con il mulino e a noi ce lo portavano qui, perché poi per mio padre era faticoso continuare quest’attività, in quanto la materia prima non era disponibile e la dovevamo prendere all’esterno. Il gesso lo producevano a Caccamo e ce lo portavano sfuso con il camion, perché a quei tempi non c’erano sacchi. A sua volta a Caccamo questa ditta ha smesso di produrlo, e allora, mio padre insieme a tuo nonno si recavano presso la zona di Caltanissetta per comprare muli, questa zona era ricca di gesso; a San Cataldo c’è una fabbrica che vende gesso insieme ad altri prodotti, di conseguenza noi lo andavamo a caricare e rifornivamo noi Riini di Caccamo.

In anni passati Sergio Bonanzinga ha potuto registrare anche alcuni canti connessi alla fase della frantumazione del gesso ed eseguiti con una tecnica detta, appunto, a la issara. A Raffadali (Ag) è stata documentata una ricostruzione che ha permesso di comprendere con precisione come il canto fosse associato alla dinamica dell’azione: «Uno dei due gessai, la prima mazza, si incaricava di guidare il ritmo intonando le parole della mmaccata (come pure si usava denominare il canto, associandolo alla dinamica dell’atto produttivo). L’altro lavorante (secunna mazza), replicava iterando un ritornello costituito da sillabe senza senso. Se i gessai erano tre, due svolgevano la funzione di seconda mazza colpendo i blocchi sincronicamente; quando invece si batteva in quattro, due fungevano da prima e due da secunna. L’impatto percussivo viene sempre a coincidere con la prima e l’ultima sillaba di ogni verso, imponendo l’estrema regolarità del ritmo. I testi sono caratterizzati da brevi parti narrative, il più delle volte riferite a momenti del lavoro […]» [14].

Un esempio testuale è contenuto in un volume di un cultore locale di Cattolica Eraclea (Ag)[15]:

Ola, ola, / ninini, ninini, ola, / li picciutteḍḍi d’ora, / su comu li scalora, / sciùscia lu ventu e bola, / si vonnu maritari. / Ola, ola, / li picciutteḍḍi d’ora, / si vonnu maritari, / sciùscia lu ventu e bola.

Ed ecco giungere ai luoghi del gesso, dall’immateriale al materiale. Fatti di pietre, di fronti di scavo, di strade sterrate, di fornaci in pietra, di mulini. Se gli strumenti dell’estrazione sono pochi ed essenziali [16], non c’è etnotesto il cui cuore non corrisponda con la descrizione dello spazio lavorativo più importante, la carcara. Un informatore di Villlafrati (Pa) ne ha prodotto una sezione per evidenziare la sapienza che occorreva nel predisporla.

Dalla porta di accesso, vucca, in cui si sarebbero gettati i combustibili vegetali (sterpaglie, legna, paglia, sansa), si accedeva al centro di un locale (la carcara, appunto). Dal centro si provvedeva al caricamento secondo una tecnica complessa di alternanza tra vuoti e pieni che consentissero la solidità della struttura (riempita dal basso verso l’alto) e la circolazione dell’aria che poteva essere favorita da condotti esterni detti calamiti. La struttura interna aveva una base di sostegno che veniva chiamata, a seconda dei luoghi, bbasi, ncasciatura, vancu o bbanchina, e il diametro complessivo della fornace poteva essere più o meno ampio a seconda della produzione ordinaria di gesso. A Villafrati se ne conservano anche con gradini interni che servivano a innalzare la catasta di pietre da cuocere.

Riempire la carcara, seppur in un contesto apparentemente tanto elementare, richiedeva infatti una certa perizia che non tutti potevano improvvisare. Si tratta di un’arte, come riferiscono gli stessi informatori, che prevede la selezione delle pietre, in base al taglio e alla grossezza che assumono, procedendo in crescendo dalle più piccole da situare in maniera tale da consentire che il calore del fuoco si introducesse senza ostacoli e cuocesse uniformemente il materiale, alle più grandi, che costituivano la corona. Tra le pietre e la struttura esterna della fornace si effettuava un ulteriore strato di pietre che procedevano da dimensioni medie a dimensioni sempre più piccole: in tal modo la temperatura più alta cuoceva le pietre esterne di maggior peso, mentre quelle interne, più piccole, a ridosso del muro esterno, dette a Milena (Cl) mpurra, venivano cotte dal fumo che vi penetrava. Il riempimento poteva impegnare una squadra di lavoratori anche per una settimana e l’altezza complessiva poteva raggiungere i tre-quattro metri (anche gli otto, secondo uno degli informatori di Cattolica Eraclea). In cima alla fornace così completata si gettava pietrisco in grande quantità, di modo da impedire al fuoco di penetrare tra i fori delle pietre.

L’impianto lavorativo tradizionale di cui abbiamo avuto notizia, quello di Campofranco (Cl), era così costruito:

Allura ncapu ncapu cc’era a carcara, e gghiera lu primu, di sutta cc’era la fornaci, e iera lu secunnu. A llivìeḍḍu di la fornaci cc’era lu frantòio, unni è ca ci mintìvamu i peṭṛi ppi mmacinalli, e sutta ncora, a lu terzu livìeḍḍu, cc’era lu depùosito, unni ci iva a ffiniri lu jiessu macinatu finu.

Trad.: Allora, nella parte superiore c’era la catasta di pietre di gesso ed era il primo (livello); di sotto c’era la fornace ed era il secondo (livello). Al livello della fornace c’era il frantoio, dove ponevamo le pietre (cotte e fredde) per macinarle, e sotto ancora, al terzo livello, c’era il deposito dove si andava a depositare il gesso macinato finemente.

Questa struttura con caseggiati a scalare (livello del riempimento, fornace, locale di frantumazione e deposito), al livello più basso poteva prevedere anche una sorta di boccaporto da cui i carri potevano caricare direttamente il gesso in sacchi.

Paglia bagnata e gesso umido erano i peggiori ostacoli alla combustione. Per questo motivo, durante l’estate si ammassava quanta più paglia possibile nei pressi della fornace e, accatastata in forma di covoni (bbùrgira), si copriva con attenzione a ché non prendesse umidità. A quel punto si procedeva a famiari, accendere, la fornace, lanciando in aria la paglia all’interno della fornace.

Questa predisposizione è così narrata a Casteltermini (Ag) e a Milena (Cl):

Facìanu bbùrgira, caṛṛiàvanu la pàglia, facìanu u bbùrgiu, si facìanu na spècia comu di magażżinu però poi pi nun ci iri acqua nnû perìodu mmirnali che ccosa facìanu? Facìanu un fussu, cci ittàvanu la crita, lu mpastàvanu ccu la crita e llisciàvanu tuttu stu bbùrgiu ccu la crita. […] e iḍḍu resistiva. Mmanu manu ìvanu ṡbaṛṛannu di dinṭṛa ṛṛistava la crozza, ma iḍḍu era asciuttu e a pàglia a putìanu famiari. Sâ lassàvanu apertu finìa.

Trad.: Facevano covoni (bbùrgira): trasportavano la paglia, facevano il covone, si facevano una sorta di magazzino; però, per non farvi penetrare acqua durante il periodo invernale, che cosa facevano? Facevano un fosso, vi gettavano la creta, lo impastavano con la creta e rivestivano tutto questo covone con la creta e quello resisteva. Quando andavano svuotando il covone dall’interno restava soltanto la sagoma (crozza), ma quello era asciutto e la paglia poteva prendere fuoco. Se l’avessero lasciato aperto, (la paglia) si sarebbe persa.

A pàglia si faciva passamani. C’era u bbùrgiu a ddistanza, macari chi era fattu vicinu a la vucca di la carcara, unu ccu a ṭṛadenta l’ammuttava ḍḍà, chiḍḍu lu passava a cchiḍḍu finu ca iva a ffiniri inṭṛa la carcara.

Trad.: La paglia si faceva con un passa mano. C’era un covone a (poca) distanza, magari nei pressi della imboccatura della fornace: uno con il tridente la spingeva là, quello la passava ad un altro, fino a che andava a finire dentro la fornace.

Gli addetti destinati a questa fase, e che si alternavano con turni ciclici nell’arco delle ore necessarie alla combustione (da quattro a ventiquattro a seconda della massa da bruciare), di volta in volta verificavano temperatura e stato d’avanzamento della cottura, stimolando la brace sotto la cenere con strumenti di diversa foggia e saggiando, o dall’accesso superiore o dal quello inferiore, il materiale con una lunga asta: se l’ingresso dell’asta risultava morbido ciò indicava che il gesso era pronto, quindi cotto. Solo quando la massa si fosse freddata completamente le pietre di gesso, ormai disidratate e fragili, potevano esser cavate fuori dopo aver provveduto a far cadere le chiavi di volta e riportando la fornace a cielo aperto. Di seguito si procedeva con la frantumazione che, in tempi più remoti si otteneva con mazzuoli di ferro che percuotevano ritmicamente i massi (e qui scattava, se presente, il canto a la issara).

In tempi più recenti, almeno intorno alla seconda metà del XX sec., tale fase veniva svolta con appositi mulini azionati dalla forza animale e, ancora più di recente, da motori a scoppio. In tempi più lontani, in assenza di frantoi meccanici che polverizzassero il materiale, alla frantumazione faceva seguito la cirnitina, ovvero la setacciatura, operazione impiegata anche in altri contesti (es. il ciclo del pane), realizzata a mezzo di un crivu. Una volta che fosse ridotto in poltiglia, il prodotto finito, raccolto grazie all’ausilio di una zappa dentro ceste vegetali, veniva versato nei sacchi e trasportato, sempre dall’asino o sui carretti, nei vari cantieri di campagna, e commercializzato a sacchi.

Il processo legato alla produzione del gesso è ritmico e ciclico, scomponibile nelle sue fasi, ma strettamente interconnesso al suo interno, al punto da prevedere un’organizzazione strategica delle operazioni tecniche che consentisse una produzione continua, come si ricostruisce in questa testimonianza orale di Villafrati (Pa):

Râ muntagna accumulàvamu nâ carcara, nâ furnaci. Tantu pi ddirti, ca cci ia venti mila chila ri issu. Cci vulìa reçi iorna pi ffallu, pi ppreparallu e ppoi durava u mmisi. Na furnaçi nni durava ventiçincu iorna, u mmisi e ppoi priparàvamu l’àvuṭṛu. Manu manu ca ìa finennu, ìamu preparannu a peṭṛa pi ffari aṛṛeri u issu.

Trad.: Dalla cava portavamo alla carcara, alla fornace. Tanto per dire: ci andavano ventimila chili di gesso. Si impiegavano dieci giorni per produrlo, per prepararlo e poi durava un mese. Il prodotto di una fornace ci durava venticinque giorni, un mese, e poi preparavamo l’altro. Via via che lo andavamo vendendo, andavamo preparando la pietra per produrne di nuovo.

Lavorazione della polvere di gesso per la preparazione dei ceci abbrustoliti (ph. Marina Castiglione)

Un’attività così capillarmente distribuita e considerata non un vero e proprio settore professionale ma una necessità comune e collettiva, quasi alla stregua dell’approvvigionamento dell’acqua, si giustificava in quanto, nel campo dell’edilizia, il gesso faceva da padrone incontrastato, almeno fino all’arrivo del cemento (fine anni ’50 primi anni ‘60). Il gesso serviva veramente per tradurre in realtà moltissimi oggetti e beni legati ai diversi aspetti del mondo rurale-contadino: oltre ai più visibili e resistenti impieghi edilizi, come gli interni delle abitazioni e gli esterni delle rrobbe [17] o ancora le facciate dei palazzi comunali, anche per realizzare e cementare la bbalata, la lastra di marmo, nell’“ultima dimora”.

Il gesso era tradizionalmente presente anche in altre pratiche: era un cicatrizzante nella medicina popolare, serviva in agricoltura come contrasto ai parassiti, per aumentare l’acidità del mosto e correggere il contenuto di sali dell’acqua. Ovunque, invece, veniva e viene impiegato per un uso alimentare ancora apprezzato e diffuso, ossia per caliari i cìciri, abbrustolire i ceci che si offrivano durante le feste e si mangia(va)no per passatempo.

Ed ecco che da queste parole “del gesso” possiamo oggi immaginare, in maniera non utopistica ma concreta, che avvenga ciò che non è avvenuto per diverse e a volte colpevoli ragioni per lo zolfo: ossia far diventare questa risorsa naturale e culturale, diremmo “pacifica” dati i suoi usi civili, uno strumento per conoscere meglio le ricchezze dell’Isola.

Una “Via dei Gessi Siciliana” potrebbe prevedere:

Percorsi naturalistici: molte emergenze geologiche si trovano all’interno di parchi e aree protette. Ad esempio la Grotta di Santa Ninfa, le Serre di Ciminna, Lago Sfondato, ecc. A seconda della storia evolutiva dei bacini evaporitici, in Sicilia andrebbero inseriti karren [18], altopiani, dorsali monoclinali, paesaggi fluviali e costieri (ad es. Torre Salsa, Ag), doline e inghiottitoi. L’area, come abbiamo detto, è vasta: abbraccia quasi tutto l’agrigentino (Sant’Elisabetta, Raffadali, Aragona, Comitini, Casteltermini, Cammarata, San Giovanni Gemini, Naro, Montallegro, Cianciana, Sant’Angelo Muxaro, Palma di Montechiaro, Cattolica Eraclea, Campobello di Licata, Favara, ecc.); gran parte del nisseno (San Cataldo, Serradifalco, Marianopoli, Santa Caterina V., Butera, Campofranco, Sutera, Milena, Mussomeli, Acquaviva Platani, Montedoro, ecc.); alcuni centri dell’ennese (Villarosa, Pietraperzia, ecc.); alcuni centri del trapanese (Santa Ninfa, Gibellina, Calatafimi, Salemi, Vita); alcuni del palermitano (Ciminna, Lercara, Villafrati, Montemaggiore B., ecc.); alcuni centri degli Iblei nord-occidentali (Licodia Eubea).

Percorsi botanici: «le caratteristiche chimico-fisiche del gesso determinano una serie di caratteri morfologici e pedologici che condizionano la vita vegetale e in generale il paesaggio delle aree in cui i gessi affiorano»[19]: particolarmente resistenti, sia pur non “specializzate, sono la Silene colorata, il Sedum caeruleum, il Sedum sediforme, la Camaonula erinus, l’Allium subhirsutum, la Valantia muralis, l’Ampelodesmos mauritanicus, l’Euphornia dendroides, il Thymus capitatus, l’Asplenium ceterach, il Capparis rupestris, ecc. Esclusive dei gessi sono Chaenorrhinum rubrifolium, Diplotaxis crassiffolia, il Sedum gypsicola, Sedum ochroleucum. L’unica specie siciliana che possa definirsi “gipsofita” è la Brassica tinei.

Percorsi archeologici: tutti i centri di antico insediamento dell’areale e, in particolare, i musei o le collezioni in cui siano presenti reperti in gesso alabastrino e lapis specularis.

Percorsi etnoantropologici: tutti i centri in cui siano presenti, dirute o meno, antiche fornaci per il gesso e cave con evidenti presenze del lavoro umano. Il percorso potrebbe prevedere laboratori del gusto legati all’uso di abbrustolire i ceci con il gesso e di conservare il formaggio nelle forme di gesso (tuma ammucciata).

Percorsi architettonici: tutti i centri in cui siano presenti centri storici, borghi, masserie e bagli, rifugi e pozzi, chiese rupestri, riconducibili alle tradizionali tecniche costruttive col gesso come pietra di costruzione o come legante [20].

Percorsi artistici: tutti i centri in cui insistano gipsoteche d’autore, classiche e contemporanee; tutte le chiese o edifici storici in cui siano presenti stucchi e decorazioni in gesso o a scagliola.

Moltissimi gli specialisti, i ricercatori, le guide che potrebbero essere coinvolti e moltissime le possibilità che si aprono nel senso di un recupero ecologico di flora e fauna (allevamenti di asini) e di tecniche produttive e costruttive [21]. E chissà se non sarà possibile vedere uno schisto di gesso e pensare che, come le lucciole, anche questo minerale è tornato tra noi.

«Ieri sera per una passeggiata, ho visto nella crepa di un muro una lucciola. Non ne vedevo, in questa campagna, da almeno quarant’anni: e perciò credetti dapprima si trattasse di uno schisto del gesso con cui erano state murate le pietre o di una scaglia di specchio; e che la luce della luna, ricamandosi tra le fronde, ne traesse quei riflessi verdastri. Non potevo subito pensare a un ritorno delle lucciole, dopo tanti anni che erano scomparse» (L. Sciascia, L’affaire Moro).

Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023

Note

[1] La Serie gessoso Solfifera si estende da NE a SW per circa 140 km ed ha una lunghezza di circa 80 km, lo spessore massimo raggiunto è di 7500 m. Uno studio imprescindibile per i geologi è A. Decima e F.C. Wezel, Osservazioni sulle evaporiti messiniano della Sicilia centro-meridionale, in «Rivista Mineraria Siciliana», 1971: 130-132.

[2] «I sedimenti risalgono al Miocene superiore, periodo in cui tutta la Sicilia centro-meridionale era sommersa dal mare profondo, dunque i fondali marini erano interessati dalla deposizione di coltri di argille, sabbie e ciottoli, la successiva diagenesi ha portato a modificare tali depositi in arenaria e conglomerati di colore ruggine. a tale periodo susseguono degli stress deposizionali iniziati nel Messiniano, a seguito della chiusura del Mar Mediterraneo e terminati nel Pliocene inferiore con la riapertura di esso. in Sicilia il bacino di Caltanissetta rappresenta il luogo dove è possibile trovare le facies evaporitiche messiniane, sfruttate dal punto di vista minerario fino agli anni ’70» V. Liguori, G. Manno, S. Saia, Sinkholes: dissoluzione delle evaporiti in Sicilia centromeridionale, in «Mem. Descr. Carta Geol. d’It.», XCIII, 2013: 285-298, 287.

[3] Cfr. V. Amico, Dizionario topografico della Sicilia, tradotto dal latino e annotato da G. Di Marzo, Arnaldo Forni editore, Sala Bolognese, 1983 [1855, Tipografia di P. Morello, I: 500-01, informa che nella attuale frazione di Messina «ci hanno varie cave di gesso donde assume il nome, talco, pietra serpentina, ed alabastro» (in nota).

[4] A questa carta elaborata in occasione del Convegno milanese (2020) dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana, va aggiunto almeno un ulteriore dato per Racalmuto: il toponimo non cartografato Issi caduti.

[5] G. Fatta e O. Fiandaca, Il gesso nelle murature pre-moderne, Dipartimento di Progetto e costruzione edilizia, Palermo 1991.

[6] Oggi sono consultabili gli atti: M. Castiglione e G. Giugno, La Sicilia del gesso, Lussografica, Caltanissetta 2020.

[7] Gli atti del Convegno portano una data anticipata rispetto allo svolgimento dei lavori: D. Gullì, S. Lugli, R. Ruggieri e R. Ferlisi, GeoArcheoGypsum2019 Geologia e Archeologia del Gesso Dal lapis specularis alla scagliola, Regione Sicilia 2018.

[8] Il soprannome etnico, però, come il soprannome individuale, risente di stratificazioni eziologiche che rendono difficile risalire alla primitiva motivazione. Nel caso dei suteresi, a originare la nomea potrebbe aver concorso anche la dislocazione del centro urbano, sovrastato da una rocca gessosa, o persino un tratto caratteriale collettivo. Cfr. Castiglione e Burgio 2011, 2012 e in corso di stampa.

[9] Un soprannome etnico meno circolante, ma che è stato raccolto durante recenti inchieste, è anche quello di Sceccaroli, sempre connesso alla presenza abbondante di animali da soma utili al trasporto del gesso.

[10] L’industrializzazione ha eliminato anche questo legame. Le cave attive e autorizzate dalla Regione Sicilia hanno nomi meno connotativi: Sud Gessi, Siciliana Gessi ecc.

[11] Soprannome familiare dell’informatore dell’inchiesta condotta a Pietraperzia (En), signor Vincenzo Di Perri. La cava era proprietà del nonno; venne poi suddivisa tra i quattro figli, dotati ciascuno di una propria carcara. Il soprannome sembra di origine oscura.

[12] La cava viene usata per un presepe vivente locale.

[13] Per Cattolica, questa è l’unica forma soprannominale riscontrata. I restanti sono cognomi ufficiali.

[14] S. Bonanzinga, La musica dell’incudine, in «Musica oral del Sur», Hombres, música y máquinas, Revista internacional 4, 1999: 21-36.

[15] M.G. Spoto, Frammenti di memoria. Vita quotidiana e feste popolari a Cattolica Eraclea, Agrostampa Matinella, Ribera 2003.

[16] Per il lessico tecnico, rimandiamo a Castiglione 2012.

[17] Non pare il caso di soffermarci sulle tipologie d’abitazione e i metodi costruttivi, per cui si rimanda semmai a G. Valussi, La casa rurale nella Sicilia occidentale, Olschki Ed., Firenze 1968. Si dica soltanto che il gesso, una volta impastato con acqua, riprende subito le molecole perdute durante la cottura e si adopera mentre è fluido. Esso resiste bene al calore, ma di contro subisce l’umidità, aumentando di volume e tendendo a spaccare.

[18] Cfr. Quaderni del Museo Geologico “G.G. Gemmellaro”, 5, Atlante dei Karren nelle evaporiti della Sicilia, Dipartimento di Geologia e Geodesia, Università di Palermo, 2001.

[19] A. Troia, La flora gipsicola. Aspetti biologici ed ecologici delle piante che vivono sul gesso, Regione Sicilia, Palermo 2002: 14.

[20] A. Mamì, Sistemi costruttivi tradizionali in gesso nell’architettura siciliana, in M. Castiglione e G. Giugno, cit.: 53-68.

[21] T. Campisi, L’uso delle malte di gesso nell’architettura storica in Sicilia. Studi ed esperienze per la conoscenza e la conservazione. Esperienze italiane ed europee, in M. Castiglione e G. Giugno, cit.: 69-91.

______________________________________________________________

Marina Castiglione, professoressa ordinaria di Linguistica italiana e Coordinatrice del Dottorato di ricerca in Studi umanistici presso l’Università degli Studi di Palermo, ha svolto corsi di Filologia della letteratura italiana, Dialettologia, Storia della lingua, Pragmatica e testualità. Fa parte del Comitato scientifico del Bollettino del Centro di Studi Filologici e Siciliani e della Rivista di studi “Il nome nel testo”. Curatrice della collana editoriale Diàlektos, Piccola Biblioteca per la scuola con Luisa Amenta e Iride Valenti, che si occupa della divulgazione del patrimonio linguistico regionale per la Legge 9/2011. Direttrice del progetto DASES (Dizionario Atlante dei soprannomi etnici in Sicilia) che compone la sezione onomastica dell’Atlante linguistico della Sicilia (ALS), è impegnata nella ricerca sui lessici settoriali, sulla onomastica letteraria, sulla linguistica testuale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni tra cui: L’incesto della parola. Lingua e scrittura in Silvana Grasso (2009); Parole e strumenti dei gessai in Sicilia. Lessico di un mestiere scomparso (2012); L’identità nel nome. Profili antroponimici in Sicilia (2019). Nel 2020 è uscita la curatela, insieme ad Elena Riccio, del volume Leonardo Sciascia (1821-1989). Letteratura, critica, militanza civile, CSFLS e Dipartimento di Scienze umanistiche.

______________________________________________________________