di Luca Di Sciullo

Lo stato di emergenza che il governo italiano ha recentemente dichiarato, per i prossimi 6 mesi, in riferimento alle migrazioni dirette in Italia, è non solo funzionale a giustificare l’adozione di misure straordinarie proprie di ogni “stato di eccezione” (il quale prevede, come tale, finanche la sospensione dei diritti individuali e, perciò, dello stesso stato di diritto) pur di rimuovere le ragioni della – presunta – emergenza; ma, nel caso in questione, non fa che certificare una prassi (quella, appunto, del limitato o assente riconoscimento e/o conferimento dei diritti) che, in realtà, l’Italia persegue da decenni nei confronti dei migranti, sia di quelli già insediati sia di quelli in arrivo.

Una prassi che negli ultimi dodici anni (ossia a partire da quel fatidico 2011, quando l’inizio della guerra in Siria e l’uccisione di Gheddafi hanno improvvisamente aumentato la pressione migratoria alle frontiere orientali e meridionali dell’Ue) è divenuta così sempre più codificata, sostenuta e giustificata dalle politiche, tanto comunitarie quanto nazionali, da rendere entrambe un repertorio di documenti che, a cascata, si sono posti espressamente in contrasto del diritto internazionale, dei valori fondativi dell’Europa e dei princìpi fondamentali della Costituzione nazionale.

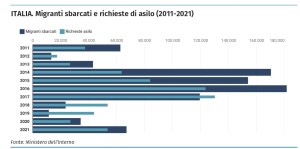

In spregio e in sfregio di questi ultimi, l’Unione europea e, in concerto con essa, diversi Paesi membri, tra cui la stessa Italia, non hanno avuto remore, negli anni immediatamente successivi – in cui la pressione migratoria è aumentata, complici anche le immediatamente successive “primavere arabe”, raggiungendo i massimi picchi tra il 2014 e il 2016 – ad adottare, verso quella che essi stessi nel 2015 hanno definito come una “crisi delle migrazioni” (salvo presto rivelarsi piuttosto come una crisi dell’Unione dinanzi alle migrazioni!) deprecabili misure di contrasto, consistenti in violente politiche di respingimento ed espulsione dei profughi e richiedenti asilo lungo le principali rotte marittime e terrestri, non solo conferendo a Frontex compiti di tal genere, da espletare finanche fuori dei confini comunitari, ma stipulando anche appositi accordi con Paesi terzi confinanti (Turchia nel 2016, Libia nel 2017, ma anche Bosnia e altri) affinché, sotto lauto pagamento (9,5 miliardi di euro alla Turchia, almeno 1 miliardo di euro alla Libia, centinaia di milioni di euro ad altri) per impedire a tutti i costi, inclusa la violenza, il raggiungimento delle frontiere comunitarie da parte dei migranti, bloccandoli in campi profughi privi di acqua, fogne ed elettricità, al fine di aggirare – mediante questa strategia ormai ampiamente riconosciuta di “esternalizzazione delle frontiere” – il principio di non respingimento (non refoulement) sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

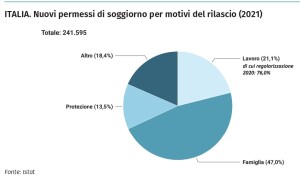

Ma già nel 2008, in concomitanza con l’inizio della prima grande crisi globale del millennio (gliene sarebbero succedute altre due, prima del primo quarto del nuovo secolo; quella pandemica del 2020 e quella bellica russo-ucraina del 2022), l’Italia aveva deciso di sospendere la programmazione triennale dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri provenienti dall’estero, così che dallo stesso 2011 i decreti flussi annuali si sono attestati a quote ridottissime (circa 32 mila, solo negli ultimi due anni rialzate a circa 69 mila e a circa 82 mila, ma comunque in stragrande maggioranza riservate o a conversioni del permesso di soggiorno, e quindi a immigrati già presenti nel Paese, o a lavoratori stagionali, che per definizione non si inseriscono strutturalmente nel mercato del lavoro italiano), sancendo così la sostanziale chiusura de facto del principale canale di ingresso legale di migranti economici nel Paese per il successivo dodicennio.

Una misura, questa, che ha finito per alimentare i cosiddetti “flussi misti”, in cui il tentativo, da parte dei migranti economici, di entrare regolarmente in Italia attraverso il canale improprio della domanda d’asilo (l’unico rimasto a loro disposizione, dopo il suddetto blocco delle quote) si sarebbe infranto, per tutti questi anni, contro i dinieghi delle Commissioni territoriali, destinandoli così in massa all’irregolarità.

La stessa irregolarità a cui 21 anni di vigenza della legge Bossi-Fini ha, nello stesso periodo, precipitato decine di migliaia di immigrati non comunitari quando, al momento di rinnovare il proprio permesso di soggiorno per lavoro (la cui durata massima tale legge ha dimezzato, portandola da 4 a 2 anni), non hanno potuto esibire un contratto di lavoro regolare in essere, come la stessa Bossi-Fini ha imposto, avendo nel frattempo ben tre crisi globali “flessibilizzato” e reso precario il lavoro di tutti, italiani compresi.

La stessa irregolarità a cui 21 anni di vigenza della legge Bossi-Fini ha, nello stesso periodo, precipitato decine di migliaia di immigrati non comunitari quando, al momento di rinnovare il proprio permesso di soggiorno per lavoro (la cui durata massima tale legge ha dimezzato, portandola da 4 a 2 anni), non hanno potuto esibire un contratto di lavoro regolare in essere, come la stessa Bossi-Fini ha imposto, avendo nel frattempo ben tre crisi globali “flessibilizzato” e reso precario il lavoro di tutti, italiani compresi.

O ancora: è la stessa irregolarità che è stata alimentata, lungo lo stesso periodo, da tutti gli immigrati usciti da un Cpr (ex Cie), dopo avervi inutilmente trascorso fino a 6 mesi di detenzione amministrativa, spesso in condizioni disumane (come comprovano i casi di suicidio che non di rado vi avvengono), quando lo Stato li intima, con un foglio di via, a effettuare da soli, con proprie risorse, quel rimpatrio che esso non è riuscito a fare con le sue, lungo quei 180 giorni. Rimpatrio che naturalmente costoro, nella stragrande maggioranza dei casi, non vogliono né possono effettuare, disperdendosi così sul territorio da irregolari.

Nessuna sorpresa dunque, se queste sono le politiche degli ultimi decenni, che, dopo ben 8 regolarizzazioni in 37 anni di legiferazione sulle migrazioni, in Italia si stimi ancora in ben 520 mila il numero di immigrati irregolari attualmente presenti, per un rapporto di oltre 1 ogni 10 residenti regolari. Così, se per un verso l’effetto politico e sociale della recente dichiarazione di emergenza consiste indubbiamente nell’accentramento dei poteri nelle mani dell’autorità governativa, attraverso un commissario cui la maggioranza delle Regioni ha già delegato diverse competenze (solo 4 di esse, al momento, si sono rifiutate di farlo), per altro verso segna un’ulteriore drammatizzazione del tema agli occhi dell’opinione pubblica, insufflando una (ingiustificata) sensazione di allarme ed enfatizzando il già abbondantemente indotto (e infondato) sentimento di paura, entrambi finalizzati a confermare e rinforzare l’ormai vetusto approccio – tanto ideologico quanto demagogico – di natura emergenziale e securitaria verso le migrazioni.

Quella emergenziale e quella securitaria, infatti, sono esattamente le due ottiche, ugualmente distorcenti e fuorvianti (ma tra loro consecutive e stratificate), che si sono succedute in 50 anni di storia dell’immigrazione in Italia. Una storia che può essere suddivisa in due periodi temporalmente equivalenti (dal 1973 al 1998, il primo venticinquennio, e dal 1999 al 2023, il secondo), ciascuno caratterizzato dall’adozione prevalente di una di queste due lenti deformanti del fenomeno migratorio, che ne ha condizionato le rispettive politiche e la corrispondente percezione collettiva.

Nel primo periodo, infatti, l’Italia ha lentamente metabolizzato il fatto, piuttosto inatteso dopo un secolo di massiccia emigrazione di italiani all’estero (tra i 28 e i 30 milioni in cento anni), di essere diventata improvvisamente, nell’anno della crisi petrolifera mondiale e dell’austerity, un Paese di immigrazione; fatto che comprensibilmente è stato considerato un evento contingente e temporaneo, emergenziale appunto, e come tale non meritevole di leggi organiche di ampio e lungo respiro, dal momento che – così si pensava – l’Italia sarebbe tornata presto ad essere un Paese di emigrazione.

Nel primo periodo, infatti, l’Italia ha lentamente metabolizzato il fatto, piuttosto inatteso dopo un secolo di massiccia emigrazione di italiani all’estero (tra i 28 e i 30 milioni in cento anni), di essere diventata improvvisamente, nell’anno della crisi petrolifera mondiale e dell’austerity, un Paese di immigrazione; fatto che comprensibilmente è stato considerato un evento contingente e temporaneo, emergenziale appunto, e come tale non meritevole di leggi organiche di ampio e lungo respiro, dal momento che – così si pensava – l’Italia sarebbe tornata presto ad essere un Paese di emigrazione.

L’essere la Storia andata da tutt’altra parte ha indotto i partiti dell’epoca – generalmente più inclini alla concertazione e al compromesso, secondo la scuola della Prima Repubblica che era appena tramontata – a varare, alla fine del periodo, la prima legge quadro in materia del Paese, la n. 286/98 (Testo Unico) ancora oggi in vigore.

Ma già nel corso di questa prima fase, e precisamente nel 1991 (quando, all’indomani dell’arrivo nella nave Vlora, con 17 mila albanesi assiepati, nel porto di Bari, la Gazzetta del Mezzogiorno aveva cavalcato l’onda emotiva dell’evento titolando a tutta pagina “Invasione”) si era affacciata la prospettiva che avrebbe dominato l’intero secondo periodo: quella che vede negli immigrati un pericolo da cui difendersi, in quanto la loro stessa presenza metterebbe a repentaglio la sicurezza, l’ordine pubblico e la coesione sociale del Paese.

Così, sulla base di quest’ottica securitaria che si è sedimentata e radicata su quella, comunque mai rimossa e rivelatasi anzi perfettamente complementare, di tipo emergenziale, i governi italiani che si sono succeduti nel venticinquennio successivo hanno tutti praticato una politica duramente e sistematicamente restrittiva del Testo Unico: chi con azioni, ovvero promuovendola direttamente (i governi di cosiddetto “centro-destra”, e in particolare quelli – come la Lega – dichiaratamente anti-immigrati), e chi con omissioni, ovvero evitando di intervenire e riformare quanto rendeva sempre più proibitivi l’ingresso e la permanenza legale dei migranti nel Paese (i governi di cosiddetto “centro-sinistra”).

Il risultato di questa pluridecennale politica bipartisan, sintomo di un ormai consolidato e sempre più evidente “pensiero unico” sulle migrazioni, ha favorito prima l’affermarsi, poi il divenire strutturale e infine il cronicizzarsi di una serie di meccanismi, prassi e dinamiche, soprattutto sul piano dell’inserimento sociale e occupazionale degli immigrati in Italia, che – su entrambi questi piani – si sono condensate in veri e propri modelli, che qui varrà la pena di richiamare. Non prima, però, di aver brevemente inquadrato il caso italiano nel più ampio contesto internazionale e continentale.

A livello globale, il fenomeno delle migrazioni è a tutti gli effetti un vero e proprio “segno dei tempi”, nella misura in cui, oltre a costituire una cifra della contemporaneità, rappresenta una chiave di lettura privilegiata per capire dinamiche, meccanismi e processi che “segnano”, appunto, in maniera distintiva la nostra epoca e le nostre società “liquide” e complesse. Come tutti i fenomeni epocali, è anch’esso strutturale (le sue cause globali ineriscono all’organizzazione dei sistemi sociali ed economico-produttivi dominanti a livello planetario) e quindi di lungo respiro, le cui conseguenze richiedono inevitabilmente di essere affrontate in maniera trasversale e transnazionale.

Secondo i dati più recenti, il numero complessivo di migranti nel mondo è oggi di circa 300 milioni (1 ogni 30 dei 7,9 miliardi di abitanti della Terra), di cui 169 milioni sono migranti “economici”, ovvero persone che si trasferiscono all’estero per migliorare le proprie condizioni di vita (soprattutto attraverso la ricerca di un lavoro).

Secondo i dati più recenti, il numero complessivo di migranti nel mondo è oggi di circa 300 milioni (1 ogni 30 dei 7,9 miliardi di abitanti della Terra), di cui 169 milioni sono migranti “economici”, ovvero persone che si trasferiscono all’estero per migliorare le proprie condizioni di vita (soprattutto attraverso la ricerca di un lavoro).

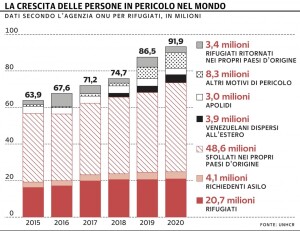

I migranti “forzati – che sono invece quanti abbandonano i luoghi in cui vivono (o emigrando all’estero, come profughi, o trasferendosi in altre aree del proprio Paese, come sfollati interni, i quali restano comunque la maggioranza) per salvare, piuttosto che “semplicemente” per migliorare, la propria vita, messa direttamente a repentaglio da persecuzioni, guerre, violenze, epidemie, disastri ambientali ecc. – a maggio 2022 avevano superato i 100 milioni (erano ancora 281 milioni a fine 2021), soprattutto a causa dell’alto numero di persone in fuga dalla guerra scoppiata a febbraio 2022 in Ucraina (più di 14 milioni a fine settembre 2022, di cui circa 7,4 milioni in Paesi Ue).

È comunque impressionante constatare che, a dispetto della retorica dell’invasione, ben l’83% dei migranti forzati nel mondo vive in Paesi poveri, spesso confinanti con quello – ugualmente povero – di origine. La sempre più acuta sperequazione della ricchezza globale tra Nord e Sud del pianeta, per cui il 17% della popolazione terrestre che abita nel primo (quasi 1,4 miliardi di persone) gode di quasi la metà dell’intero PIL mondiale mentre il restante 83% della popolazione planetaria che vive al Sud (6,4 miliardi di abitanti) deve spartirsi il rimanente 54,3% della ricchezza prodotta nel globo, è ancora uno dei principali fattori di espulsione (push factor) di migranti dai propri luoghi di origine.

A questo strutturale squilibrio economico sono connessi, a cascata, anche i sempre più numerosi conflitti (circa 70 nel mondo, di cui 17 ad alta intensità), crisi climatico-ambientali (la banca Mondiale stima che nel 2050 i migranti “ambientali” potrebbero arrivare addirittura a 220 milioni nel mondo, a fronte degli attuali 24 milioni di sfollati per tali cause) e crisi alimentari (sono 870 milioni le persone che sulla Terra soffrono la fame, aumentate di 150 milioni nel 2020). In un simile contesto, le rimesse degli immigrati verso i Paesi di origine (605 miliardi di dollari nel 2021: +7,6% rispetto all’anno precedente) rappresentano, per le economie più deboli, una risorsa estremamente preziosa.

Ma alla sempre più vasta inabitabilità dei Paesi di partenza dei migranti corrisponde, all’altro capo del tragitto, la sempre più diffusa inospitalità dei Paesi di destinazione: una circostanza, questa dell’inabitabilità sommata all’inospitalità, che non solo rende la Terra complessivamente invivibile per un numero sempre più elevato di abitanti, ma soprattutto costringe forzatamente i migranti all’immobilità (contraddicendo così il loro stesso status di “migranti”), bloccandoli nel mezzo del loro percorso, in quelle terre “di transito” – “luoghi non luoghi” – che, non essendo né più il Paese d’origine (dove non possono tornare) né ancora il Paese di destinazione (dove non possono entrare), finiscono per diventare anonime e spersonalizzanti “discariche umane” – ché tali sono i “campi profughi” dei Paesi terzi che l’Unione europea paga per tenerli lì bloccati – in cui il tempo è sospeso (si vive una surreale attesa indefinita) e l’identità dei migranti resta violentemente troncata e incompiuta come il loro cammino, in condizioni di vita che rasentano la regressione allo stato bestiale (intere famiglie con bambini piccoli lasciate vivere in tende prive dei servizi basilari sia nel gelo dell’inverno sia nel caldo torrido dell’estate) dove si moltiplicano atti di autolesionismo e suicidi anche tra i giovanissimi.

E non sono bastati, come anticipato, neppure tre grandi crisi globali come quelle avvenute a meno di un quarto di secolo dal Duemila per convincere i Paesi europei, ultimamente afflitti da sofferenze economiche e carenze strutturali di manodopera in settori vitali delle proprie economie, a rivedere le politiche di chiusura dei flussi adottate nel frattempo.

E non sono bastati, come anticipato, neppure tre grandi crisi globali come quelle avvenute a meno di un quarto di secolo dal Duemila per convincere i Paesi europei, ultimamente afflitti da sofferenze economiche e carenze strutturali di manodopera in settori vitali delle proprie economie, a rivedere le politiche di chiusura dei flussi adottate nel frattempo.

Sono significativi, a tal proposito, non solo i reiterati accordi di trattenimento forzato dei migranti che, come detto, sono stati stretti – con il coinvolgimento più o meno diretto dell’Unione europea – con la Libia, la Turchia e la Bosnia; ma anche, nel 2022, il progettato trasferimento forzato di richiedenti asilo già giunti in Europa verso Paesi africani (da Regno Unito e Danimarca al Rwanda); oppure la recente costruzione di ben 16 muri intra-Stati Ue in funzione anti-immigrati e la richiesta, da parte di 12 Stati membri su 27, di destinare a tale scopo appositi fondi comunitari.

Tutto ciò – la chiusura dei canali di ingresso regolare in Europa – ha indotto tanto i migranti economici quanto quelli forzati a tentare sempre più spesso l’attraversamento irregolare delle frontiere, spingendo molti dei primi a percorrere – come già ricordato – i canali d’ingresso riservati ai secondi (richiesta d’asilo, pur non essendo profughi). Così, non solo nel 2021, dopo il temporaneo crollo di arrivi dell’anno precedente (causato dalle misure anti-Covid allora adottate, tra cui il blocco e poi la drastica riduzione della mobilità internazionale), l’immigrazione irregolare verso la Ue è immediatamente risalita ai livelli pre-pandemici, con quasi 200 mila ingressi (+57% rispetto al 2020 e +38% rispetto al 2019), per impennarsi ancora a 330 mila nel 2022; ma sono anche tornate ad essere le maggiormente battute sia la rotta del Mediterraneo centrale (67.724 attraversamenti), sia quella dei Balcani occidentali (61.618), entrambe ulteriormente cresciute nel 2022.

Rotte che, per la mancanza di trasporti legali, sono di fatto lasciate all’esclusivo controllo dalle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani, le quali non solo lucrano sui viaggi pretendendo costi esorbitanti (anche fino a 5-8mila euro di media a persona), ma – come è noto – organizzano traversate su mezzi fatiscenti, sovraffollati e spesso anche abbandonati a metà tragitto, rendendo altamente insicuro e pericoloso l’intero viaggio. Non a caso la rotta del Mediterraneo centrale è ritenuta da anni quella marittima più letale al mondo, lungo la quale dal 2008 al 2022 sono stati accertati circa 25 mila morti e dispersi, a cui vanno aggiunti tutti quelli – di numero incalcolabile – avvenuti in naufragi non intercettati e restati invisibili.

Oggi la popolazione straniera residente nell’Ue ammonta a 37,4 milioni di persone, di cui 13,7 milioni di nazionalità comunitaria, per un’incidenza dell’8,4% sulla popolazione totale. Il 70% di questi stranieri è ospitato nei quattro principali Paesi comunitari di immigrazione: Germania (con 10,6 milioni), Spagna (5,4 milioni), Francia (5,2 milioni) e Italia (poco più di 5 milioni, pari a ll’8% della popolazione complessiva). Considerando i nati all’estero, che includono i sempre più numerosi naturalizzati, il numero lievita a 55,4 milioni. In particolare, in Italia il numero dei soli soggiornanti non comunitari è giunto, a fine 2021, a 3.561.540 (+187.664 e +5,6% rispetto al 2020), attestando una sorta di “riassestamento fisiologico” dopo i consistenti cali del biennio precedente, quando soprattutto lo scoppio della pandemia ne aveva ridotto l’entità.

Oggi la popolazione straniera residente nell’Ue ammonta a 37,4 milioni di persone, di cui 13,7 milioni di nazionalità comunitaria, per un’incidenza dell’8,4% sulla popolazione totale. Il 70% di questi stranieri è ospitato nei quattro principali Paesi comunitari di immigrazione: Germania (con 10,6 milioni), Spagna (5,4 milioni), Francia (5,2 milioni) e Italia (poco più di 5 milioni, pari a ll’8% della popolazione complessiva). Considerando i nati all’estero, che includono i sempre più numerosi naturalizzati, il numero lievita a 55,4 milioni. In particolare, in Italia il numero dei soli soggiornanti non comunitari è giunto, a fine 2021, a 3.561.540 (+187.664 e +5,6% rispetto al 2020), attestando una sorta di “riassestamento fisiologico” dopo i consistenti cali del biennio precedente, quando soprattutto lo scoppio della pandemia ne aveva ridotto l’entità.

I dati consolidati del 2020 attestano che per quasi la metà (47,6%) i residenti stranieri sono europei e, in particolare, per oltre un quarto (27,2%) sono cittadini comunitari. Con quote tra loro simili, di oltre un quinto, seguono asiatici (22,6%) e africani (22,2%), soprattutto originari dei Paesi mediterranei (13,3%), mentre gli americani sono il 7,5%. Percentuali alquanto esigue riguardano gli apolidi e i cittadini dell’Oceania. Tra le 198 collettività presenti, le prime cinque coprono da sole il 48,4% di tutti i residenti stranieri: i più numerosi si confermano i romeni (1,1 milioni: 20,8%), seguiti da albanesi (433mila: 8,4%), marocchini (429mila: 8,3%), cinesi (330mila: 6,4%) e ucraini (236mila: 4,6%). La componente femminile resta leggermente prevalente (51,2%), similmente a quanto si rileva tra la popolazione italiana (51,3%), ma rilevanti sono le differenze nella ripartizione per età: quella media degli stranieri è di 34,8 anni, quasi 12 in meno rispetto agli italiani (46,5 anni), e gli ultra60enni sono circa il 9% tra i primi a fronte di quasi un terzo degli italiani.

Sono numeri che rappresentano il sedimentato di un’immigrazione matura, radicata e di lungo corso, la quale però non è stata sufficiente indurre i decisori politici a varare un sistema normativo all’altezza dell’organicità e globalità del fenomeno. Complici la doppia prospettiva emergenzial-securitaria e i corrispondenti approcci delle classi governanti sopra ricordati, le politiche migratorie del Paese hanno per decenni oscillato tra l’immobilismo e la coazione a ripetere schemi diventati nel frattempo anacronistici, lasciando così che – in questa carenza di norme capaci di governare e regolamentare efficacemente tanto i flussi quanto le presenze regolari nel Paese – si affermassero, quindi si consolidassero e infine si normalizzassero modelli di subalternità sociale e di segregazione occupazionale degli immigrati, che ancora oggi impediscono loro, rispettivamente, di accedere in condizioni di parità, rispetto agli italiani, sia a beni e servizi fondamentali di welfare, partecipando pienamente e attivamente alla vita collettiva, sia a posti e condizioni di lavoro adeguati.

Sono numeri che rappresentano il sedimentato di un’immigrazione matura, radicata e di lungo corso, la quale però non è stata sufficiente indurre i decisori politici a varare un sistema normativo all’altezza dell’organicità e globalità del fenomeno. Complici la doppia prospettiva emergenzial-securitaria e i corrispondenti approcci delle classi governanti sopra ricordati, le politiche migratorie del Paese hanno per decenni oscillato tra l’immobilismo e la coazione a ripetere schemi diventati nel frattempo anacronistici, lasciando così che – in questa carenza di norme capaci di governare e regolamentare efficacemente tanto i flussi quanto le presenze regolari nel Paese – si affermassero, quindi si consolidassero e infine si normalizzassero modelli di subalternità sociale e di segregazione occupazionale degli immigrati, che ancora oggi impediscono loro, rispettivamente, di accedere in condizioni di parità, rispetto agli italiani, sia a beni e servizi fondamentali di welfare, partecipando pienamente e attivamente alla vita collettiva, sia a posti e condizioni di lavoro adeguati.

Non a caso, nonostante tra i 5,6 milioni di poveri assoluti registrati nel 2021 in Italia gli stranieri siano ben 3 su 10 (il 29,0%), ovvero 1,6 milioni, circa un terzo (32,4% di tutti quelli residenti nel Paese, la loro incidenza tra i 2.460.000 beneficiari del reddito di cittadinanza è di appena il 12% (quasi 3 volte meno che tra i poveri assoluti), pari a poco più di 306 mila persone, di cui 221 mila non comunitarie.

Per gli immigrati, infatti, il possesso di un permesso di lungo soggiorno (ottenibile dopo almeno 5 anni di soggiorno regolare e continuativo nel Paese) e una residenza legale ininterrotta di ben 10 anni hanno costituito i proibitivi requisiti di accesso alla più importante misura nazionale contro la povertà: barriere normative che, nonostante le ripetute bocciature da parte dei tribunali, diversi enti locali e istituzioni, anche nazionali, continuano ostinatamente a erigere pure per altre misure di sostegno al reddito o per l’accesso a servizi e beni basilari come le case popolari, le mense e i pulmini scolastici, i trasporti comunali.

A queste forme di discriminazione istituzionale se ne affiancano altre di natura squisitamente burocratico-amministrativa, come l’immotivato diniego di apertura di un conto corrente, da parte di uffici postali e banche, agli stranieri in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, che pure hanno diritto a lavorare e quindi l’esigenza di depositare i propri stipendi; o i lunghi ritardi di varie anagrafi comunali nel perfezionare le pratiche di residenza degli stranieri, precludendo loro, anche per molti mesi, non solo quanto appena ricordato, ma anche la presa in carico da parte dei servizi sociali o – nella prassi – l’assistenza sanitaria non emergenziale.

La marginalità e l’indigenza economica si riverberano, tra l’altro, anche sulle condizioni abitative degli immigrati, che, rispetto agli italiani, di solito dispongono di meno risparmi, meno sostegni da parte delle famiglie d’origine, più difficoltà di accesso a prestiti o fidejussioni presso le banche e più preclusioni (esplicitate perfino negli annunci pubblici) o arbitrari innalzamenti del canone da parte dei locatori italiani. Il che, soprattutto nelle grandi aree urbane, li induce a ripiegare, specialmente in caso di acquisto, su monolocali o bilocali di scadente qualità, mediamente di 55 metri quadri e in oltre 9 casi su 10 in quartieri periferici (34,3%) o in Comuni decentrati (56,7%), aumentandone anche geograficamente l’emarginazione. Nel 2021 ad abitare in locazione è ancora il 65% degli stranieri residenti in Italia. Un altro 7,4% alloggia presso il luogo di lavoro (tra cui molti collaboratori domestici che vivono nelle case delle famiglie in cui prestano servizio), il 7,6% presso parenti o altri connazionali (spesso in sovraffollamento) e solo il 20% abita in un alloggio di proprietà (contro l’80% degli italiani).

La marginalità e l’indigenza economica si riverberano, tra l’altro, anche sulle condizioni abitative degli immigrati, che, rispetto agli italiani, di solito dispongono di meno risparmi, meno sostegni da parte delle famiglie d’origine, più difficoltà di accesso a prestiti o fidejussioni presso le banche e più preclusioni (esplicitate perfino negli annunci pubblici) o arbitrari innalzamenti del canone da parte dei locatori italiani. Il che, soprattutto nelle grandi aree urbane, li induce a ripiegare, specialmente in caso di acquisto, su monolocali o bilocali di scadente qualità, mediamente di 55 metri quadri e in oltre 9 casi su 10 in quartieri periferici (34,3%) o in Comuni decentrati (56,7%), aumentandone anche geograficamente l’emarginazione. Nel 2021 ad abitare in locazione è ancora il 65% degli stranieri residenti in Italia. Un altro 7,4% alloggia presso il luogo di lavoro (tra cui molti collaboratori domestici che vivono nelle case delle famiglie in cui prestano servizio), il 7,6% presso parenti o altri connazionali (spesso in sovraffollamento) e solo il 20% abita in un alloggio di proprietà (contro l’80% degli italiani).

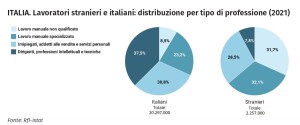

Sul piano strettamente lavorativo la situazione non è migliore, dal momento che – come già ricordato – quello che da decenni si osserva è la pedissequa applicazione di un modello di vera e propria segregazione occupazionale dei migranti, per cui essi vengono convogliati e tenuti schiacciati in massa sui gradini più bassi della scala delle professioni, dove restano ingabbiati anche dopo tanti anni di attività e nonostante il possesso di titoli di formazione superiore, mortificandone le potenzialità e svalorizzandone l’apporto potenziale. I circa 2.257.000 stranieri regolarmente occupati in Italia (pari al 10,0% di tutti gli occupati del Paese), di cui le donne rappresentano appena il 42% (a fronte di una incidenza femminile tra tutti i residenti stranieri di ben 10 punti percentuali superiore: una sottorappresentazione statistica, questa sul lavoro, che nasconde sia la loro maggiore inattività, sia il loro più ampio coinvolgimento in occupazioni in nero e sfruttate), continuano a lavorare in pochi e invariati comparti, secondo una rigida divisione sia di nazionalità (all’origine delle cosiddette “nicchie etniche”) sia di genere, con una scarsa mobilità occupazionale e quindi sociale.

In ben 4 casi su 10 gli uomini lavorano nell’industria o nell’edilizia (42,4%) e le donne nei servizi domestici e di cura (38,2%), affiancati per lo più dai servizi di pulizia di uffici e negozi. A causa di questa concentrazione in poche professioni, l’incidenza degli stranieri tra i lavoratori sale al 15,3% nel ramo alberghiero-ristorativo, al 15,5% nelle costruzioni, al 18,0% nell’agricoltura e addirittura al 64,2% (ben i due terzi) nei servizi alle famiglie. In generale più di 6 lavoratori stranieri su 10 sono impiegati in professioni non qualificate o operaie (63,8%, il doppio rispetto al 31,7% degli italiani), come manovali, braccianti, camerieri, facchini, trasportatori, addetti alle pulizie ecc., e solo 1 ogni 13 svolge un lavoro qualificato (7,8%, contro il 37,5% degli italiani). Persino tra i laureati ben il 32% ricopre una professione a bassa specializzazione o operaia: rispettivamente il 17,9% e il 13,9%, a fronte di appena lo 0,8% e l’1,4% tra gli italiani.

Non sorprende, quindi, che ben un terzo dei lavoratori stranieri (32,8%) sia sovraistruito, ovvero abbia un titolo di formazione più alto rispetto alle mansioni che ricopre, contro un quarto degli italiani (25,0%), con le donne ancora una volta più penalizzate (sono sovraistruite il 42,5% delle straniere e il 25,7% delle italiane). Ma oltre a essere malamente impiegati, lo sono anche poco: i lavoratori stranieri in part-time involontario, ovvero svolto per mancanza di occasioni di impiego a tempo pieno, sono il 19,6%, a fronte del 10,4% degli italiani, con picchi più alti tra le donne (30,6% le straniere e 16,5% le italiane).

Non sorprende, quindi, che ben un terzo dei lavoratori stranieri (32,8%) sia sovraistruito, ovvero abbia un titolo di formazione più alto rispetto alle mansioni che ricopre, contro un quarto degli italiani (25,0%), con le donne ancora una volta più penalizzate (sono sovraistruite il 42,5% delle straniere e il 25,7% delle italiane). Ma oltre a essere malamente impiegati, lo sono anche poco: i lavoratori stranieri in part-time involontario, ovvero svolto per mancanza di occasioni di impiego a tempo pieno, sono il 19,6%, a fronte del 10,4% degli italiani, con picchi più alti tra le donne (30,6% le straniere e 16,5% le italiane).

Una situazione destinata a perdurare, visto che i dati sulle comunicazioni obbligatorie mostrano che la ripresa di assunzioni di cittadini stranieri è perlopiù dovuta a contratti di apprendistato, di inserimento e a carattere intermittente, mentre è calato il lavoro a tempo indeterminato. Svolgendo lavori prevalentemente manuali, e quindi più pericolosi, gli stranieri subiscono anche più infortuni: tra le 564.089 denunce presentate nel 2021, quelle che li ha riguardati sono 102.612, il 18,2% del totale. In particolare, nel computo complessivo delle denunce di infortunio se ne contano 48.194 di contagio da Covid-19, di cui il 10,2% riferite a stranieri, in ben 8 casi su 10 donne, evidentemente impegnate in lavori a più alto rischio di morbilità.

Ma nonostante tutto ciò, gli immigrati continuano a sostenere in misura consistente l’economia nazionale e a contribuire alla produzione di ricchezza e benessere collettivo, di cui tuttavia fruiscono in misura decisamente esigua. Non solo, infatti, quasi un decimo (circa 147 miliardi di euro) del PIL italiano è riconducibile al lavoro degli immigrati, che tra tasse, contributi, consumi e altre forme di fiscalità garantiscono allo Stato un guadagno netto di 1,3 miliardi di euro (quale saldo tra la spesa pubblica loro destinata, pari a 28,9 miliardi di euro, e gli introiti da loro assicurati all’erario, pari a circa 30,2 miliardi di euro), ma l’imprenditoria immigrata ha continuato ininterrottamente a espandersi nel Paese anche in anni di crisi e in controtendenza rispetto al ristagno o alla contrazione di quella autoctona, raggiungendo le 647.797 attività a fine 2022, e le rimesse degli immigrati partite dall’Italia verso i rispettivi Paesi d’origine, in costante crescita dal 2016, sono ammontate, nel 2021, a 7,7 miliardi di euro, una cifra di gran lunga superiore a quella che l’Italia destina alla cooperazione allo sviluppo, per cui a ragione si dovrebbe rispondere, a chi auspica che i migranti vanno “aiutati a casa loro”, che a questo ci pensano già da soli essi stessi, molto più di quanto non faccia lo Stato in cui sono insediati.

Ma nonostante tutto ciò, gli immigrati continuano a sostenere in misura consistente l’economia nazionale e a contribuire alla produzione di ricchezza e benessere collettivo, di cui tuttavia fruiscono in misura decisamente esigua. Non solo, infatti, quasi un decimo (circa 147 miliardi di euro) del PIL italiano è riconducibile al lavoro degli immigrati, che tra tasse, contributi, consumi e altre forme di fiscalità garantiscono allo Stato un guadagno netto di 1,3 miliardi di euro (quale saldo tra la spesa pubblica loro destinata, pari a 28,9 miliardi di euro, e gli introiti da loro assicurati all’erario, pari a circa 30,2 miliardi di euro), ma l’imprenditoria immigrata ha continuato ininterrottamente a espandersi nel Paese anche in anni di crisi e in controtendenza rispetto al ristagno o alla contrazione di quella autoctona, raggiungendo le 647.797 attività a fine 2022, e le rimesse degli immigrati partite dall’Italia verso i rispettivi Paesi d’origine, in costante crescita dal 2016, sono ammontate, nel 2021, a 7,7 miliardi di euro, una cifra di gran lunga superiore a quella che l’Italia destina alla cooperazione allo sviluppo, per cui a ragione si dovrebbe rispondere, a chi auspica che i migranti vanno “aiutati a casa loro”, che a questo ci pensano già da soli essi stessi, molto più di quanto non faccia lo Stato in cui sono insediati.

È un quadro di insieme, questo qui brevemente illustrato, che mostra inequivocabilmente come politiche che riuscissero ad affrancare la questione dell’immigrazione da stucchevoli contrapposizioni ideologiche e a inquadrarla in un contesto normativo più realistico, efficace e lungimirante potrebbero valorizzare ancora di più l’apporto già notevole che gli immigrati offrono alla società, alla cultura e all’economia italiane, a tutto vantaggio non solo dei migranti stessi, ma anche dell’intero Paese.

Dialoghi Mediterranei, n. 61, maggio 2023

________________________________________________________

Luca Di Sciullo, dottorato in filosofia, è attuale presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS, dove si è specializzato nell’analisi dei processi di integrazione degli immigrati a livello territoriale. Ha curato, per conto del CNEL, una serie di nove Rapporti sugli Indici di integrazione degli immigrati in Italia, di cui ha ideato, messo a punto e consolidato la metodologia di misurazione. Dal 2009 è docente di filosofia presso l’Istituto Filosofico Teologico “San Pietro” di Viterbo, aggregato al Pontificio Ateneo “S. Anselmo” di Roma.

______________________________________________________________