C’è un aggettivo, Il Saggiatore, che rimanda a Galileo che così denominò il trattato sulla libera scienza, prima dell’abiura, che a rimbalzo porta ad Alberto Mondadori che così denominò nel 1958 la sua rinomata casa editrice, la quale, come in una mossa di scacchi, conduce a Sartre, il quale disse sì alla pubblicazione italiana dei suoi libri per quell’editore e, a cascata, a Genet che scrisse sessanta pagine sull’atelier di Giacometti, a sua volta pubblicate, pochi anni prima di morire, dalla leggendaria casa editrice italiana ancora in vita, pagine che Picasso non esitò a definire il miglior saggio sull’arte che avesse mai letto.

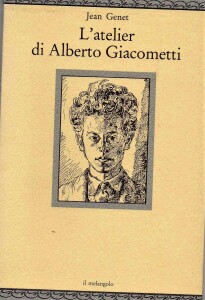

Ho qui davanti a me il raro libricino di Genet riedito da Il Melangolo nel maggio 1992 – andiamo da rimando a rimando, come dentro una scatola cinese – la summa di un’epoca culturale che vogliamo ricordare, l’era dei caffè e delle soffitte, quando, tra le due guerre del Novecento e sino ai Settanta, Parigi, il cuore di Parigi, nello specifico la riva sinistra della Senna, la Rive Gouche, e non a caso gouche, divenne l’officina spumante delle arti e del pensiero planetario.

Una sera del 1939 lo scultore Alberto Giacometti siede solitario a un tavolo del Cafè de Flore, in Boulevard Saint-Germain, nel contempo un giovane signore lo osserva con insistenza, finché si avvicina e dice, scusandosi dell’impertinenza: «L’ho vista spesso qui e penso che siamo due persone fatte per comprendersi. Non ho denaro con me: potrebbe pagare il mio drink?». Lo scultore accetta e lo fa accomodare al suo tavolo. Quell’uomo è Jean-Paul Sartre, così ebbe inizio il lungo sodalizio. Uno dei massimi intellettuali del Novecento, forse l’intellectuel per eccellenza, fu decisivo nel sottrarre al buio della caverna-atelier l’artista della Svizzera italiana, figlio d’arte, in quanto il padre Giovanni era un buon pittore post-impressionista e il fratello Diego anch’egli scultore e sodale e fedele assistente per decenni con la sua cameretta nel retrobottega dell’officina Giacometti a Montparnasse. Sartre dipinse prima in forma esistenzialista l’amico scultore dalle opere filiformi – “sempre a metà strada tra l’essere e il nulla” – ma in una fase successiva svelò la sua vera essenza quando scrisse che «a prima vista sembra di avere davanti gli scheletrici martiri di Buchenwald. Ma un momento dopo hai un’impressione del tutto diversa: queste figure sottili e slanciate s’innalzano verso il cielo».

Circa vent’anni dopo una scena gemella si ripete e la racconta Giorgio Soavi, che gli fu amico, nel volume Il quadro che mi manca, dopo essere passato dall’analizzare l’iconica foto di Cartier-Bresson che immortala lo scultore svizzero mentre attraversa senza un riparo sotto la pioggia e di sera rue D’Alesia, ritirando come un bradipo il collo nella giacca e nel deserto della sera metropolitana. Siamo sempre Parigi, sempre il Café de Flore (o forse no, non importa). Giacometti è come sempre seduto al tavolino, legge un giornale. Un signore ossuto lo osserva, lo sguardo corteggia tutt’intorno ma si ferma ogni volta su di lui. Un cenno di saluto, poi il silenzio. Giacometti ordina un kir, bevanda al vino bianco, gelato e crema di cassis, e dice: «Se non sbaglio, noi due ci conosciamo». La risposta non si fa attendere: «Sembra anche a me. Lei è Giacometti, lo scultore. Vero? Io sono Samuel Beckett lo scrittore… La sto cercando da molto tempo… Metteranno in scena una mia commedia. Il titolo è: Aspettando Godot. Stanno diventando matti per la scenografia. A me non va bene niente. Allora ho detto: ci vorrebbe Giacometti. Per me è l’ideale». «Sono d’accordo. Cosa devo fare?», domanda lo scultore. «Un albero – sottolinea l’altro. – Il mio testo dice: strada di campagna con albero». L’albero lo fece. Ossuto come lui. E con i rami.

Così aggiunse Luigi Marsiglia in un magistrale pezzo sugli amici dello scultore, dettagliando più da vicino in platea la partitura teatrale (L’Avvenire, 10 gennaio 2016). «Fumavano concentrati, esaminando l’albero. Lo scultore sussurrò: “Toglierei quel ramo. È di troppo. Che ne pensi?”. Lo scrittore assentì: “Era ciò che ti volevo suggerire, di togliere quel ramo”. Ma Giacometti si rimise a sedere: “Dobbiamo stare attenti. Non farmi fretta, ci devo pensare”. Infine si rialzò, salì sul palco e cominciò a togliere tutti i rami, uno dopo l’altro, con Beckett che annuiva ad ogni passaggio. Conclusa l’operazione, restò soltanto il tronco dell’albero, spoglio e carico di ombre scure. Come una scultura filiforme di Giacometti».

Così aggiunse Luigi Marsiglia in un magistrale pezzo sugli amici dello scultore, dettagliando più da vicino in platea la partitura teatrale (L’Avvenire, 10 gennaio 2016). «Fumavano concentrati, esaminando l’albero. Lo scultore sussurrò: “Toglierei quel ramo. È di troppo. Che ne pensi?”. Lo scrittore assentì: “Era ciò che ti volevo suggerire, di togliere quel ramo”. Ma Giacometti si rimise a sedere: “Dobbiamo stare attenti. Non farmi fretta, ci devo pensare”. Infine si rialzò, salì sul palco e cominciò a togliere tutti i rami, uno dopo l’altro, con Beckett che annuiva ad ogni passaggio. Conclusa l’operazione, restò soltanto il tronco dell’albero, spoglio e carico di ombre scure. Come una scultura filiforme di Giacometti».

Erano gli anni, prima e dopo la Seconda guerra, nei quali Parigi faceva da calamita irresistibile per il meglio dell’intellettualità e dell’arte mondiale, la fase delle genialità creative dal cinema alla letteratura, dal teatro alla pittura, alla musica. Le regole non scritte – in quel tempo le regole della vita e del pensiero mutavano da un’ora all’altra – per chiunque entrasse nel Parnaso, per un’ora sola o per anni, erano principalmente tre: il denaro non serviva se non a sopravvivere o ad aiutare gli altri squattrinati a fare altrettanto, la libertà di vita e di pensiero doveva essere assoluta, l’amicizia e l’aiuto reciproco stavano alla base della consorteria. Uomini e donne che esploravano l’arte oltre i confini stabiliti, che giocavano a palla con la vita e con la morte; e con quest’ultima per riprendere Boccaccio, che così descriveva i dieci giovani del Decamerone, che si allontanarono dalla peste verso una villa fuori Firenze a raccontar novelle, «O costor non saranno dalla morte vinti, o ella gli ucciderà lieti».

I cenacoli perenni tra i caffè – non dimentichiamo Les Deux Magots e la Brasserie Lipp – le soffitte e gli atelier disordinati, quel clima febbrile e clamoroso quanto a invenzioni diedero la spinta a movimenti mondiali successivi come il pacifismo, la lotta alle dittature, la messa in mora dei valori borghesi, l’antirazzismo, il rock rivoluzionario, il 68, l’emancipazione femminile, la beat generation, la sperimentazione delle arti in ogni direzione. Un paio di decenni esaltanti che si spensero con l’avvento dell’ottimismo reaganiano nelle Americhe, il thactherismo a Londra, la comparsa del neoliberismo di Chirac e Sarkozy e del brutale ventennio berlusconiano in Italia, nonché con le guerre di invasione in Iraq, Kossovo, Afghanistan, Libia. Sono passati quasi cinquant’anni, ma sembrano cinquecento.

I cenacoli perenni tra i caffè – non dimentichiamo Les Deux Magots e la Brasserie Lipp – le soffitte e gli atelier disordinati, quel clima febbrile e clamoroso quanto a invenzioni diedero la spinta a movimenti mondiali successivi come il pacifismo, la lotta alle dittature, la messa in mora dei valori borghesi, l’antirazzismo, il rock rivoluzionario, il 68, l’emancipazione femminile, la beat generation, la sperimentazione delle arti in ogni direzione. Un paio di decenni esaltanti che si spensero con l’avvento dell’ottimismo reaganiano nelle Americhe, il thactherismo a Londra, la comparsa del neoliberismo di Chirac e Sarkozy e del brutale ventennio berlusconiano in Italia, nonché con le guerre di invasione in Iraq, Kossovo, Afghanistan, Libia. Sono passati quasi cinquant’anni, ma sembrano cinquecento.

Queste vaghe stelle dell’Orsa brillano in mente passeggiando per i due piani della bella mostra alla Fondazione Rovati, nel sontuoso palazzo ottocentesco che fu della famiglia Rizzoli in corso Venezia a Milano, mostra dedicata per la prima volta in Italia al fratello, dal titolo appunto “Diego, l’altro Giacometti”, curata da Casimiro Di Crescenzo e prorogata sino allo scorso luglio. Al riservato e fedele germano che visse all’ombra del più famoso Alberto per quarant’anni, come fosse un assistente di laboratorio, eppure provvisto di una carica estrattiva dalla materia quasi paranormale, viene così restituita la dovuta e autonoma personalità artistica lungo le quattro sezioni della mostra che approderà a Parigi solo nel 2025 con le quasi settanta opere tra sculture, mobili e originalissimi oggetti di arredamento.

Diego ritrae e modella alberi, animali metallici soprattutto, un bestiario fiabesco che denota una chiara poetica ambientalista e insieme un viaggio sciamanico in compagnia di figure simboliche da decifrare. «Lo sguardo di Diego non è compulsivo e ossessivo come quella di Alberto – scrive con maestria Aurelio Andrighetto, artista ed esegeta – è uno sguardo fiabesco e narrativo. Il Gatto maggiordomo, che regge una ciotola sul bordo della quale gli uccelli andavano a posarsi per becchettare granaglie, potrebbe illustrare una favola di Esopo che non è stata scritta».

Rinasce dunque a posteriori una figura centrale della creatività innovativa del Novecento di mezzo, Diego infatti era rimasto ai margini, se non autoescluso da quella irripetibile consorteria artistica parigina che vide accanto, oltre ai giganti già citati, Picasso, Modigliani, Camus, Merleau-Ponty, Hemingway, Miles Davis e Juliette Greco, Simone de Beauvoir, Henry Miller, Gertrude Stein, Prévert, Dalì, Man Ray, Buňuel e innumerevoli altri membri di una famiglia allargata che aborriva la famiglia tradizionale, che fondava, fuoriuscendo tutti dalla tragedia delle dittature nazifasciste europee (Germania, Italia, Spagna, Portogallo), un nuovo mondo, e che, con un successo effimero, teorizzava una terza via politica tra il comunismo sovietico e il centralismo borghese cristiano-democratico.

Fu una igienica ventata di libertà che investì l’Europa e che attrasse generazioni di spiriti liberi e intellettuali libertari e che ancora oggi fa galleggiare nostalgie struggenti per l’età d’oro rispetto a un presente così incerto e martoriato dalla fretta, dal denaro e dal successo ad ogni costo.

Ma qui viene in soccorso Woody Allen con il suo protagonista Gil, il biondo attore Owen Wilson, nel film “Midnight in Paris”, un aspirante scrittore americano che per magia e proprio alla mezzanotte, sfonda la parete temporale entrando in contatto con i maitre à penser di quegli anni. Conversa con Hemingway, entra nel salotto di Gertrude Stein che gli offre consigli sul suo romanzo, passeggia incredulo tra Dalì e Picasso. Gil vorrebbe dimorare in quel passato splendente, il suo oggi, la sua fidanzata, la sua famiglia si sommano in frustrazioni cocenti. Ma imparerà a comprendere, anche per tutti noi, che non serve a nulla respirare nostalgia da un passato d’oro, è meglio occuparsi del proprio presente per migliorare, grazie agli insegnamenti del passato, il mondo che ci circonda e il tempo e i nostri convulsi giorni che stiamo abitando.

Dialoghi Mediterranei, n. 63, settembre 2023

____________________________________________________________________________

Antonio Ortoleva, ex giornalista del Giornale di Sicilia, già direttore e co-fondatore del periodico antimafia “Il Quartiere nuovo” di Palermo e docente di giornalismo a contratto presso l’Università di Palermo. Autore di reportage di viaggi, del volume C’era una volta l’India e c’è ancora, Navarra Editore, e più recentemente dello stesso editore Non posso salvarmi da solo. Jacon, storia di un partigiano.

______________________________________________________________