Le pagine che Pietro Clemente ha voluto dedicare su questa rivista alla figura e all’opera di Rocco Scotellaro hanno immediatamente agito da stimolo per una rinnovata riflessione sull’intellettuale lucano, del quale ricorre quest’anno, com’è noto, il centenario della nascita. Di Scotellaro e del suo lavoro culturale e politico Clemente è stato un interprete lucido e attento, tra i pochi a mantenerne in vita la memoria e a rilanciarne la lezione nei primi anni Settanta, quando si era da tempo estinta la carica propulsiva dei primi dibattiti sul lascito del sindaco-poeta, sorti all’indomani della morte, avvenuta a Portici nel dicembre del 1953, e segnati dalla “sfida” tra le forze del Fronte, il PSI da un lato – il partito nel quale Scotellaro aveva militato – e il PCI dall’altro. Due decenni dopo, grazie a una raccolta di materiali che ancora oggi risulta decisiva per chi voglia leggere storicamente Scotellaro e il dibattito sul folklore [1], Clemente, Maria Luisa Meoni e Massimo Squillacciotti erano ripartiti dall’esperienza dell’intellettuale tricaricese per ragionare sul nesso tra cultura popolare e azione politica.

L’auspicio è che si possa ripetere oggi, con lo stesso entusiasmo, quella riuscita operazione culturale. Per due ragioni, che voglio sinteticamente presentare e che sono alla base del mio recente studio su Scotellaro [2]: 1) a cento anni dalla nascita e settanta dalla morte, forti di una sostanziosa mole di materiale bibliografico, è tempo che si torni a ragionare storicamente sull’esperienza letteraria e politica del sindaco di Tricarico, anzitutto per restituirne autonomia e complessità, al netto delle troppe semplificazioni manualistiche sorte attorno alla sua figura, assai velocemente rubricata alla voce (in larga parte leviana) di “poeta contadino” o di epigono provinciale del neorealismo (o, per alcuni, di un neocrepuscolarismo di periferia): un lavoro di rilettura, questo, che naturalmente non ha l’obiettivo di canonizzare Scotellaro quale modello di una supposta letteratura meridionale o “meridiana”, ma quello di ritrarlo come attivo protagonista della questione meridionale in una delle sue fasi più delicate e come intellettuale-militante presente al suo tempo, capace di intuire l’estrema varietà delle classi subalterne e di diagnosticare la dissoluzione di quel mondo rurale al quale si sentiva prossimo, pur non appartenendovi per ragioni cetuali; 2) seppure in latenza, e nonostante il cambio di scenario geopolitico, è viva oggi, come scrive Clemente, «la percezione» di un’attualità del «nesso tra cultura e politica», così come sono «ancora vivi» certi «nodi “metodologici”» che ne richiamano il senso [3].

A tal proposito, in tempi che ormai hanno interiorizzato allegramente e servilmente rassegnazione e disimpegno, e decretato la crisi del mandato storico-civile degli intellettuali, Scotellaro può rappresentare un esempio di rinnovata politica attiva, non già per riabilitare, col rischio del falsetto, figure e posture del secolo scorso, ma per ricordare agli entusiasti più o meno inconsapevoli del nichilismo generalizzato – e ai cantori acritici di un liberalismo culturale incapace di produrre visioni e punti di vista realmente spendibili – o a chi accetta con ambiguo disincanto (o con una non sempre vigile consapevolezza della propria compromissione) la vittoria senza resti della dimensione capitalistica, che tutto si può addormentare col siero dell’industria culturale, persino le forme più antagonistiche di sapere, fuorché il conflitto di classe che il momento storico esprime, al di là delle consolatorie narrazioni con le quali sediamo le nostre paure e nascondiamo i nostri privilegi.

A tal proposito, in tempi che ormai hanno interiorizzato allegramente e servilmente rassegnazione e disimpegno, e decretato la crisi del mandato storico-civile degli intellettuali, Scotellaro può rappresentare un esempio di rinnovata politica attiva, non già per riabilitare, col rischio del falsetto, figure e posture del secolo scorso, ma per ricordare agli entusiasti più o meno inconsapevoli del nichilismo generalizzato – e ai cantori acritici di un liberalismo culturale incapace di produrre visioni e punti di vista realmente spendibili – o a chi accetta con ambiguo disincanto (o con una non sempre vigile consapevolezza della propria compromissione) la vittoria senza resti della dimensione capitalistica, che tutto si può addormentare col siero dell’industria culturale, persino le forme più antagonistiche di sapere, fuorché il conflitto di classe che il momento storico esprime, al di là delle consolatorie narrazioni con le quali sediamo le nostre paure e nascondiamo i nostri privilegi.

In estrema sintesi: storicizzare e attualizzare Scotellaro costituiscono, a mio giudizio, le due pratiche necessarie all’avvio di una rilettura politica della sua figura. Se per la prima operazione abbiamo bisogno di un lavoro paziente di studio e ricerca, in grado ad esempio di far luce sulla formazione dell’intellettuale lucano e sugli inizi della sua attività politica, per la seconda occorre uno sforzo di immaginazione concreta e collettiva per ripensare strategie che ripongano al centro del dibattito pubblico il nesso tra politica e cultura. Con una cautela, che è il segno dei nostri tempi. Come insegna l’attività politica e amministrativa del sindaco di Tricarico, non si dà reale emancipazione senza il coinvolgimento degli strati sociali storicamente esclusi da quello che oggi chiameremmo discorso pubblico. Per Ernesto de Martino si trattava, tra anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso, di dilatare lo storicismo di marca illuminista e razionalista, di mostrarne i limiti e le parzialità, di andare “oltre Eboli”, e di mettere in crisi lo statuto dell’intellettuale borghese di fronte alle necessità delle “plebi rustiche del Mezzogiorno”; per Scotellaro, già da un pezzo “oltre Eboli”, di produrre i modi, tutti nuovi, di una pedagogia dal basso capace di costruire la voce di un inedito Noi collettivo (la sua poesia è, per inciso, il riflesso di questa necessità).

Settant’anni dopo non possiamo usare gli stessi termini – è ovvio –, ma non possiamo restare ciechi di fronte alle altre, ben più raffinate e subdole, perché accettate di buon grado, forme di esclusione sociale, la cui egemonia si deve, in buona sostanza, al mantenimento di una semi-cultura generalizzata capace ben presto di convertirsi, rispetto ai diversi interlocutori sociali e secondo la convenienza del momento, in populismo o in esclusivismo elitario.

Mi spiego meglio. Si pensi a quel che resta della questione meridionale nel nostro Paese. Al netto di esperienze laboratoriali attive sul territorio, che ne mantengono in vita il senso (con alcuni rischi che a breve cercherò di indicare), e al netto di una manciata di interpreti e studiosi non allineati, il discorso politico-sociale patrocinato dalla cultura di massa (è il caso di usare ancora questa espressione) ha da qualche decennio trasformato la questione meridionale in un ben addomesticato brand, rispondente a ideali formulazioni linguistiche (la cultura dei “borghi” o dei festival della civiltà rurale) e contenente ben eterodirette pulsioni fintamente ribellistiche, capaci di nutrire un mercato fatto di ricostruzioni storiche alla buona (da ultimo, tra neoborbonismi e paesologie).

Vale a dire che una riflessione seria sul Sud è perennemente ostacolata dall’invasività mercantile di contenuti pseudoculturali e dal loro insopportabile paternalismo orientalista. Ai quali si potrebbe semplicemente riservare lo sberleffo o il sarcasmo, se non fosse così pervasiva la ricaduta sul senso comune e sulle scelte politiche che traducono queste visioni in prassi concreta. La resa conformistica di un Sud inteso come terra di un eterno safari vacanziero – che anima le logiche della turisticizzazione di massa – è, ad oggi, molto più forte di una sana ricostruzione storico-culturale del modo in cui le classi dirigenti hanno dipinto – e continuano a dipingere – il Meridione come un paradiso abitato da diavoli: dobbiamo prenderne atto e interrogarci sul perché, ovvero sul grado di quietismo raggiunto dagli intellettuali rispetto a processi nei quali amano non sentirsi coinvolti.

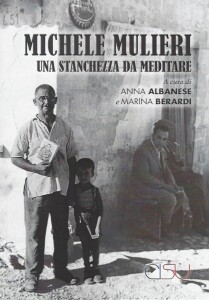

Ma tale funesta ricaduta sul senso comune, in fondo, cosa esprime? Qui Scotellaro, fra gli altri, ci viene in soccorso. Perché l’indagine portata avanti in Contadini del Sud pone davanti ai nostri occhi una realtà ideologica frammentaria e indigesta (iuxta Gramsci), che è l’esito di una durevole oppressione subita dai ceti subalterni e governata dalle élites liberali del tempo: la mancata partecipazione alla storia, cioè l’assente coinvolgimento delle masse popolari subalterne nei processi decisionali, conduce a quei sentimenti di antistatalismo e di ribellismo anarcoide che animano, per dirne una, l’esperienza di vita di Michele Mulieri e di altri soggetti sociali continuamente marginalizzati.

Ma tale funesta ricaduta sul senso comune, in fondo, cosa esprime? Qui Scotellaro, fra gli altri, ci viene in soccorso. Perché l’indagine portata avanti in Contadini del Sud pone davanti ai nostri occhi una realtà ideologica frammentaria e indigesta (iuxta Gramsci), che è l’esito di una durevole oppressione subita dai ceti subalterni e governata dalle élites liberali del tempo: la mancata partecipazione alla storia, cioè l’assente coinvolgimento delle masse popolari subalterne nei processi decisionali, conduce a quei sentimenti di antistatalismo e di ribellismo anarcoide che animano, per dirne una, l’esperienza di vita di Michele Mulieri e di altri soggetti sociali continuamente marginalizzati.

E allora, se mutato il quadro si possono tuttavia riconoscere forme nuove di oppressione e di esclusivismo, e se rinascono non trascurabili pulsioni anticollettive – da prendere sul serio, cioè da non svalutare come cascami di un agire culturale di bassa lega –, non è peregrino chiedersi se in tutti noi, partecipanti più o meno attivi al rituale della comunicazione sociale, non abiti, in potenza, un Mulieri pronto a proclamare la sua repubblica privata o a sbandierare, in assenza di orientamenti condivisi, la propria irriducibile e artistica visione del mondo. Ciò limita, in buona parte, il sorgere di una discussione sincera e netta sul Sud; e invalida quelle poche iniziative che, animate da minoranze non ancora addormentate, rischiano presto la declinazione in deteriori alfabeti culturali, questi sì animati da una colpevole sonnolenza.

È evidente che la costante copertura simbolica e spettacolare di certi contenuti non incoraggi modalità di azione che sono sentite anacronistiche e alle quali si preferisce il mantenimento di una generalizzata spoliticizzazione. È una fatica di Sisifo, quella di agire su un doppio binario: demistificare materialisticamente le forme populistiche dell’industria culturale e proporne di altre, fondate su diversi presupposti. Ma è una fatica che vale la pena di compiere, probabilmente: posto che occorra quotidianamente difendersi da chi guarda con entusiasmo al lavoro genericamente culturale. Riscoprire il conflitto sociale significa valorizzare quel che non riusciamo (o non vogliamo, per pregiudizio) vedere. Significa certamente compiere, verso direzioni tutte da discutere, un percorso che vada oltre i confini della nostra identità sociale e culturale; ma anche innescare forme di consapevolezza non auto-assolutoria, una verifica del proprio statuto e dei propri privilegi, e un’anamnesi delle tracce che hanno contribuito alla costruzione dei nostri alfabeti categoriali.

Ecco, nel farsi e disfarsi di questa necessità, nella fatica che essa pone, possiamo avvalerci dell’esempio di Scotellaro (al quale ritengo sia utile accostare quello del de Martino meridionalista, la cui immagine rischia oggi d’essere sbiadita o dimenticata perché incautamente scissa da quella dell’intellettuale crociano ed europeo) e della sua opera di militante socialista, di umanista che si muove nel conflitto di classe. Tornato a Tricarico nel 1942 per la morte del padre e per l’intensificarsi dei bombardamenti, forte della maturità classica conseguita a Trento e delle prime esperienze politiche, già lettore accanito della più alta letteratura europea e della poesia italiana di quel tempo (si leggano con attenzione i drammi teatrali e il riuscito Ramorra, meglio noto col titolo di Uno si distrae al bivio), il giovanissimo Scotellaro – un intellettuale fatto e finito, potremmo dire, come nel caso di tanti altri di quella generazione, a vent’anni già pronti a dare il proprio contributo alla rinascita di un Paese piagato dal fascismo – provò lo stesso shock subito dall’etnologo napoletano al primo incontro con la Rabata, il quartiere povero di Tricarico, e con il suo universo sociale, ossia la presa d’atto di una realtà umana oppressa a cui occorreva dare strumenti di emancipazione, anzitutto ponendo il proprio sapere sotto accusa (senza però rinunciarvi), cioè disinnescando i pericoli funesti del paternalismo e del pietismo, e dunque lavorando alla possibile determinazione sociale di quel consorzio umano e al suo ingresso nella storia collettiva (perché in quella storia poteva stare solo come limite estremo, come negazione della storia stessa, avrebbe detto de Martino).

L’atto fondativo di questa esigenza fu l’apertura, nel dicembre del 1943, di una sezione del PSI a Tricarico intitolata a Giacomo Matteotti. Ebbene, senza trasferimenti illusori e semplicistici nel nostro oggi, quello shock ha ancora qualcosa da dire, se abitato dallo sforzo di indicare nuove forme di oppressione e di marginalizzazione. I modi e i luoghi sono tutti da discutere. Purché ci si salvi dalle tentazioni del populismo a buon mercato e dalle retoriche identitarie che ne derivano; purché ci si salvi dalle facilonerie qualunquistiche dell’antipolitica. Esistono presidi di democrazia da salvaguardare.

Ritengo sia questa l’eredità possibile di quella stagione meridionalistica e di Scotellaro in particolare. Eredità che è stata ravvivata da pochi ma decisivi interlocutori anche in anni recenti. Fra questi, mi piace ricordare Alessandro Leogrande. E proprio a un libro come Uomini e caporali vorrei rifarmi, in chiusura, per riflettere sulle strade ancora da percorrere [4]. Quando Leogrande, con il registro dell’inchiesta sociale e con una prosa sempre problematica, cioè sempre rivolta alla verifica delle proprie credenziali, riconsegna al lettore la realtà dello schiavismo nelle campagne del Sud, non fa professione di realismo e non finge posture impegnate. Piuttosto, si appella al lettore e chiede di condividere, senza paternalismi o senza vittimizzazioni consolatorie, un brandello di responsabilità civile. Nello stesso tempo, mostra senza orpelli, da un lato, l’esistenza taciuta di conflitti e contraddizioni, e, dall’altro, le trasformazioni sociali in atto, alcune delle quali persino sorprendenti: ad esempio, i modi in cui i contadini studiati da Scotellaro si sono trasformati in padroni, spostando l’oppressione altrove e indirizzandola verso un’umanità senza nome e senza voce, il nuovo bracciantato dell’economia agraria globalizzata.

Ritengo sia questa l’eredità possibile di quella stagione meridionalistica e di Scotellaro in particolare. Eredità che è stata ravvivata da pochi ma decisivi interlocutori anche in anni recenti. Fra questi, mi piace ricordare Alessandro Leogrande. E proprio a un libro come Uomini e caporali vorrei rifarmi, in chiusura, per riflettere sulle strade ancora da percorrere [4]. Quando Leogrande, con il registro dell’inchiesta sociale e con una prosa sempre problematica, cioè sempre rivolta alla verifica delle proprie credenziali, riconsegna al lettore la realtà dello schiavismo nelle campagne del Sud, non fa professione di realismo e non finge posture impegnate. Piuttosto, si appella al lettore e chiede di condividere, senza paternalismi o senza vittimizzazioni consolatorie, un brandello di responsabilità civile. Nello stesso tempo, mostra senza orpelli, da un lato, l’esistenza taciuta di conflitti e contraddizioni, e, dall’altro, le trasformazioni sociali in atto, alcune delle quali persino sorprendenti: ad esempio, i modi in cui i contadini studiati da Scotellaro si sono trasformati in padroni, spostando l’oppressione altrove e indirizzandola verso un’umanità senza nome e senza voce, il nuovo bracciantato dell’economia agraria globalizzata.

Leogrande rompe la narrazione consolidata dal mercato culturale del contadino postmoderno (una sorta di confezionato “buon selvaggio” ecologista, potremmo dire) e dalle sue retoriche passatiste in salsa latouchiana, alimentate da volgarizzamenti meridiani e da pericolosi slogan (il “ritorno alla terra” si presta, com’è noto, a una lettura facilmente reazionaria, di questi tempi pronta a rifarsi strada). In tal senso, la sua pagina evoca o ricorda quella dell’intellettuale tricaricese (ma anche quella di Danilo Montaldi, Goffredo Fofi, Corrado Stajano e via discorrendo) e la conduce verso nuovi oggetti di analisi, con un’attenzione al “concreto” che la distanzia da una mera retorica dell’impegno e del creazionismo linguistico di quegli intellettuali che vorrebbero dirsi oggi militanti.

Studiare il conflitto dove appare sepolto o dove non si ha il coraggio di guardare; studiarlo approssimandosi ad esso, mettendo in discussione la propria identità culturale, senza ricusarla; non cedere alle lusinghe di narrazioni sterili, ma proprio per questo pervasive; porre in costante mediazione tutti gli elementi della realtà, allontanando l’illusione che si possa coltivare un’autodeterminazione astratta, priva di legami con tutto il resto; ostacolare il culto locale del territorio, aprendo sempre alla necessità di una distanza e di un altrove da cui osservarsi con prospettive diverse; promuovere un riscatto che implichi la partecipazione attiva di tutti: Scotellaro, nella sua brevissima esperienza di vita, provò – non senza limiti o errori – a far questo, secondo i mezzi assai vari della sua intelligenza di scrittore, politico, militante, sociologo in erba. Sta a noi proiettarla, senza finzioni, nell’oggi, partendo magari dalla demistificazione dei luoghi comuni che hanno accompagnato, a fasi intermittenti, la sua fortuna, e che l’hanno relegato ad attore improvvisato di una supposta civiltà contadina, più rispondente all’immaginazione poetica che alla realtà storica.

Dialoghi Mediterranei, n. 63, settembre 2023

Note

[1] P. Clemente, M.L. Meoni e M. Squillacciotti (a cura di), Il dibattito sul folklore in Italia, Milano, Edizioni di Cultura popolare, 1976.

[2] M. Gatto, Rocco Scotellaro e la questione meridionale. Letteratura, politica, inchiesta, Roma, Carocci, 2023.

[3] P. Clemente, Scotellaro. Una eredità incorporata, in «Dialoghi Mediterranei», n. 62, 1° luglio 2023, on line.

[4]A. Leogrande, Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud, Milano, Mondadori, 2008.

____________________________________________________________________________

Marco Gatto, insegna Teoria della letteratura presso l’Università della Calabria, dove ricopre il ruolo di professore associato. Fa parte delle redazioni de “L’ospite ingrato” e di “Filologia Antica e Moderna”. Ha pubblicato i seguenti volumi: Fredric Jameson. Neomarxismo, dialettica e teoria della letteratura (Rubbettino, 2008), L’umanesimo radicale di Edward W. Said. Critica letteraria e responsabilità politica (Mimesis, 2012), Marxismo culturale. Estetica e politica della letteratura nel tardo Occidente (Quodlibet, 2012), Glenn Gould. Politica della musica (Rosenberg&Sellier, 2014), L’impero in periferia. Note di teoria, letteratura e politica (Galaad, 2015), Nonostante Gramsci. Marxismo e critica letteraria nell’Italia contemporanea (Quodlibet, 2016), Resistenze dialettiche. Saggi di teoria della critica e della cultura (manifestolibri, 2018), Fredric Jameson (Futura, 2022) e Rocco Scotellaro e la questione meridionale. Letteratura, politica, inchiesta (Carocci, 2023). È in uscita per i tipi di Quodlibet Critica dell’inespresso. Letteratura e inconscio sociale.

______________________________________________________________