La sezione di Antropologia e Letteratura dell’AISEA. La condivisione di un nuovo filone di ricerca

Nel 1996 in una riunione tenutasi all’Università La Sapienza di Roma partecipavo alla nascita della sezione di Antropologia e Letteratura dell’Associazione Italiana per le Scienze Etno Antropologiche (AISEA). Per me, giovane studiosa già iscritta all’AISEA che si avviava ad intraprendere le strade della ricerca antropologica, era davvero affascinante essere tra quelli che fondavano quella sezione, allora davvero innovativa nel panorama italiano. Prima di quella data c’erano state pubblicazioni e ricerche [1] che avevano aperto la strada al dibattito, ma quella riunione di un’associazione nazionale di antropologia di quasi trent’anni fa costituiva un segnale forte di indirizzo di studi e ricerche e la presa di coscienza di un percorso comune da condividere e su cui confrontarsi.

Iniziava così il mio apprendistato in questo specifico settore dell’antropologia. A partire dalle linee programmatiche approvate in quella seduta si tennero negli anni successivi seminari e convegni. Iniziative promosse per larga parte dalla cattedra di Antropologia culturale dell’Università di Salerno tenuta dal prof. Scafoglio di cui io ero collaboratrice e allieva. Mi riferisco in particolare a tre convegni internazionali tenuti a Salerno rispettivamente sulle Letterature popolari (Salerno, Novembre 1997) [2] su Antropologia e romanzo [3] (Salerno, ottobre 1999) e su Antropologia e poesia (Salerno, maggio 2002). Si definì così un lungo percorso di formazione che ha profondamente segnato la mia produzione e la mia ricerca antropologica ed etnografica.

Si trattava di riflettere sui possibili rapporti (di scambio, di analogia, di contrasto) tra il testo etnografico e il linguaggio antropologico da un lato, e le produzioni testuali e i linguaggi contigui (in particolare modo quelli filosofici e letterari), dall’altro. Emergeva prepotente la necessità di avviare una riflessione sui nessi tra le discipline demo-etno-antropologiche e la letteratura, soprattutto in relazione alla possibilità di un uso antropologico del testo letterario colto e popolare che fosse. Se, come sembra in particolare per il romanzo, l’aspirazione fondamentale della letteratura è quella di istituire e individuare connessioni nello sforzo di far emergere la trama profonda delle relazioni umane, fermo restando la diversità e le peculiarità delle procedure e dei metodi, gli elementi di contatto fra antropologia e letteratura appaiono evidenti e sotto questo aspetto la letteratura era, ed è sempre più, pienamente idonea a poter collaborare con l’antropologia culturale alla comprensione delle realtà.

Erano questi i punti nodali delle linee programmatiche approvate dalla sezione di antropologia e letteratura redatte tra Salerno e Roma [4]. Nei seminari propedeutici ai diversi convegni che seguirono furono dibattuti i rapporti tra testo etnografico / letterario e /o poetico, allargando la prospettiva di confronto anche a tutti quei materiali scritti, definiti come paratesto, e non solo. I quadri di riferimento si estendevano alle diverse antropologie in più contesti territoriali. Nella lunga e dettagliata relazione di Massimo Bressan (1997) su Testo e paratesto in alcuni racconti di Kafka, si affrontava il tema della definizione dei paratesti e come questi potessero essere utili materiali per definire le scelte e le argomentazioni di un autore o di un antropologo.

Erano questi i punti nodali delle linee programmatiche approvate dalla sezione di antropologia e letteratura redatte tra Salerno e Roma [4]. Nei seminari propedeutici ai diversi convegni che seguirono furono dibattuti i rapporti tra testo etnografico / letterario e /o poetico, allargando la prospettiva di confronto anche a tutti quei materiali scritti, definiti come paratesto, e non solo. I quadri di riferimento si estendevano alle diverse antropologie in più contesti territoriali. Nella lunga e dettagliata relazione di Massimo Bressan (1997) su Testo e paratesto in alcuni racconti di Kafka, si affrontava il tema della definizione dei paratesti e come questi potessero essere utili materiali per definire le scelte e le argomentazioni di un autore o di un antropologo.

Mentre per il tema introdotto dalla relazione di Alberto Sobrero (1997) L’antropologo scrittore di romanzi: Condè, Naipaul, Arguedas si definivano, a partire da contesti extraeuropei, tre possibili declinazioni del rapporto tra antropologia e romanzo: la letteratura come fonte dell’antropologia (Poyatos); la scrittura letteraria come unica strada possibile per fondare l’antropologia (Naipaul); e, per altro verso, la scrittura come una strada possibile per la letteratura (Condé). Intanto i diversi convegni che seguirono affrontarono rispettivamente i filoni di ricerca individuati a partire dalle letterature popolari che avevano caratterizzato la demologia italiana per molto tempo.

Indubbiamente, l’avvio di questo percorso era legato anche al dibattito che si era aperto (penso al seminario di Santa Fè del 1984) da più parti tra gli antropologi, in particolare negli Stati Uniti a cui erano seguiti testi innovativi e nuove riviste come Alcheringa [5]. Quello che caratterizzava quel dibattito non solo negli USA, era, in estrema sintesi, l’erosione della distanza etnografica e il progressivo confondersi dei confini fra storia del narrato e storia di chi narra. Nello specifico, in Italia diventava rilevante come si potesse coniugare la sensibilità italiana e la tradizione degli studi demo-etnoantropologici fortemente connotata dall’impegno politico-sociale, utilizzando questi nuovi strumenti di analisi e di comparazione tra antropologia, letteratura ed etnografia. Si ripensava al valore della demologia soprattutto in rapporto alle cifre stilistiche del romanzo e della poesia, al ruolo degli intellettuali e al loro contributo all’antropologia italiana in un contesto divenuto sempre più internazionale.

Indubbiamente, l’avvio di questo percorso era legato anche al dibattito che si era aperto (penso al seminario di Santa Fè del 1984) da più parti tra gli antropologi, in particolare negli Stati Uniti a cui erano seguiti testi innovativi e nuove riviste come Alcheringa [5]. Quello che caratterizzava quel dibattito non solo negli USA, era, in estrema sintesi, l’erosione della distanza etnografica e il progressivo confondersi dei confini fra storia del narrato e storia di chi narra. Nello specifico, in Italia diventava rilevante come si potesse coniugare la sensibilità italiana e la tradizione degli studi demo-etnoantropologici fortemente connotata dall’impegno politico-sociale, utilizzando questi nuovi strumenti di analisi e di comparazione tra antropologia, letteratura ed etnografia. Si ripensava al valore della demologia soprattutto in rapporto alle cifre stilistiche del romanzo e della poesia, al ruolo degli intellettuali e al loro contributo all’antropologia italiana in un contesto divenuto sempre più internazionale.

Ripercorrendo quelle riunioni e quelle esperienze scientifiche, emergeva la necessità di esaminare e ripensare il rapporto tra testo definitivo sia esso etnografico che letterario e i paratesti (ovvero quell’insieme di materiali scritti, appunti, lettere, schemi preparatori) insieme alla necessità di riflettere e ripercorrere la cultura e il dibattito degli anni 50 del Novecento sulla cultura contadina e sul valore identitario e sociale che rivestiva nella logica di una ricostruzione della nuova Italia uscita dalle macerie della Seconda guerra mondiale.

Così scriveva Domenico Scafoglio nella prefazione al suo primo volume di saggi di Antropologia e Letteratura del 1996:

«Molti antropologi continuano a provare per la letteratura un senso di estraneità, rimuovendo il dato di fatto inconfutabile che storicamente gli studiosi delle discipline antropologiche hanno transitato territori letterari (per così dire, per obbligo, e, in certi periodi, in maniera prevalente), come quelli della letteratura popolare di tradizione orale e a stampa nel campo degli studi delle tradizioni popolari, delle letterature “primitive” e del mito in sede etnologica , della letteratura di viaggio. Recentemente si sono aperti nell’area delle discipline etno-antropologiche altri settori di ricerca su tematiche squisitamente letterarie o paraletterarie e teatrale, alcuni dei quali hanno ricevuto piena convalida statutaria, pur gravitando verso il confine con altre aree disciplinari, quali la linguistica e le scienze della comunicazione, oltre, s’intende, la critica letteraria: la scrittura popolare, l’oralità e la scrittura e se Clifford Geertz ha avviato una interessante discussione che rimane tuttora aperta, sulla scrittura etnografica, in tempi recentissimi, per merito di James Clifford e di G. Marcus, si è cominciato a considerare tutt’altro che un ‘esperienza marginale l’uso che gli antropologi possono fare delle opere letterarie» (Scafoglio, 1996: 5).

La lunga citazione riassume le difficoltà, le diffidenze, ma soprattutto i nuovi orizzonti che si definivano. Si aprivano nuove possibilità anche per ripensare ad una stagione di mobilitazione e di riflessioni in Italia (mi riferisco in particolare agli anni Cinquanta) confrontando diversi statuti epistemologici. Lo sguardo antropologico poteva spaziare e utilizzare nuovi territori e tuttavia non escludeva quanto era stato prodotto sulle culture subalterne di gramsciana memoria e di ciresiana acquisizione. I sentieri dell’antropologia si arricchivano di settori nuovi che davano l’opportunità di scambi tra lo studio antropologico dell’uomo e della società e la produzione letteraria.

L’etnologia e il romanzo, tutti e due nati in Europa, mirano (per vie molto differenti) a esplorare in una maniera non speculativa questo essere dell’uomo, dimenticato dalla tendenza sempre più ipertecnica e non riflessiva della scienza. Si discuteva allora se la forma letteraria fosse anche etnografia e quale reciprocità si potesse definire e se ci potesse essere una dialettica tra testo e paratesto, tra il soggettivismo dell’artista e per dirla con Eliade «l’illusione dell’impersonalità», che statutariamente lo scienziato sociale era tenuto o forse ancora per certi versi è tenuto a coltivare. Lo scienziato sociale e il romanziere costituiscono due mondi antonomi ma non radicalmente separati e non soltanto perché, genericamente, sono impegnati entrambi, sia pure con strumenti specifici, nello studio dell’uomo, ma perché condividono aspetti d’inconsapevole immaginazione e interpretazione a partire dalle loro specificità di utilizzo di strumenti che tuttavia convergono in questo spazio d’esperienza per chiunque osservi, interpreti e studi testi, monumenti, momenti di vissuto.

L’etnologia e il romanzo, tutti e due nati in Europa, mirano (per vie molto differenti) a esplorare in una maniera non speculativa questo essere dell’uomo, dimenticato dalla tendenza sempre più ipertecnica e non riflessiva della scienza. Si discuteva allora se la forma letteraria fosse anche etnografia e quale reciprocità si potesse definire e se ci potesse essere una dialettica tra testo e paratesto, tra il soggettivismo dell’artista e per dirla con Eliade «l’illusione dell’impersonalità», che statutariamente lo scienziato sociale era tenuto o forse ancora per certi versi è tenuto a coltivare. Lo scienziato sociale e il romanziere costituiscono due mondi antonomi ma non radicalmente separati e non soltanto perché, genericamente, sono impegnati entrambi, sia pure con strumenti specifici, nello studio dell’uomo, ma perché condividono aspetti d’inconsapevole immaginazione e interpretazione a partire dalle loro specificità di utilizzo di strumenti che tuttavia convergono in questo spazio d’esperienza per chiunque osservi, interpreti e studi testi, monumenti, momenti di vissuto.

«L’interprete quanto meglio interpreta, tanto più è anche un organo, sia che riceva, sia che restituisca: egli è qualcosa che reagisce e funziona non solo coscientemente, ma anche inconsapevolmente. Tutto il suo essere, la sua natura, la sua struttura e le sue esperienze costituiscono un coefficiente insopprimibile dell’interpretazione. Questo coefficiente non va eliminato, ma va invece messo in piena luce ed è in tal senso che l’antropologo e lo scrittore si riavvicinano e condividono spazi interpretativi» (Kerenyi, 1973: 17).

Meridionalismo, cultura contadina, etnografia, paratesti

Meridionalismo, cultura contadina, etnografia, paratesti

Mi sentivo particolarmente fortunata e lusingata di poter essere partecipe di queste nuove linee di ricerca e in questo contesto, relativamente al panorama italiano, ricordo erano oggetto di analisi in particolare tre figure: Scotellaro, Levi e Alvaro. Si metteva in evidenza da più parti che la loro produzione artistica li aveva resi protagonisti di momenti della cultura italiana in cui la loro scrittura letteraria aveva svolto nei confronti della ricerca demoantropologica una funzione, per così dire, di supplenza, rispetto almeno ad alcune tematiche e ad alcune questioni. Da qui l’istanza sempre più avvertita di rivisitare la loro produzione letteraria e il loro ruolo alla luce di queste nuove coordinate intorno ad alcuni punti nodali della cultura italiana, ovvero il meridionalismo, il rapporto con la cultura contadina, i nuovi e antichi meridionalismi e la funzione degli intellettuali ma in particolare degli antropologi a partire dalla figura di Ernesto de Martino. Emergeva la considerazione di come i problemi conoscitivi, posti da questi scrittori, sono quelli fondamentali che ancora oggi ispirano le più importanti riflessioni antropologiche.

Le radici di questo dibattito in Italia hanno avuto i loro momenti fondativi in quel serrato confronto che negli anni Cinquanta del Novecento si poneva – come del resto continua a porsi oggi – sul ruolo dell’antropologo che allora muoveva i primi passi nella società italiana e che si apriva al riconoscimento delle alterità e delle stratificate culture di appartenenza di gruppi sociali e di comunità nella stessa società occidentale e italiana. Si cercava e si cerca di individuare il rapporto tra strutture antropologiche del profondo e storicità dell’azione umana e soprattutto ci si interrogava se la diversità poteva e può non essere irrimediabilmente coniugata con l’ineguaglianza. I soggetti privilegiati di studio erano i contadini esclusi e quasi ostinatamente impermeabili alle nuove forme del progresso storico e scientifico e dunque interpreti di una cultura di resistenza o di emarginazione che doveva essere studiata sul campo.

Le prime spedizioni etnografiche in Italia avevano avuto come territori d’elezione la Lucania. Il suo mondo contadino costituiva l’Alterità con la necessità di condurre alla storia quel mondo che sembrava fuori da quell’orizzonte di progresso e che doveva uscire dalla subalternità e prendere il suo posto attivo nella società italiana in via di ricostruzione dopo le catastrofi del Ventennio e della guerra. Imprescindibile l’influenza teorica di Antonio Gramsci, i cui Quaderni del carcere avevano progressivamente visto la luce tra la fine degli anni ’40 e l’inizio del decennio seguente. In accordo con Gramsci, Ernesto De Martino, che come è noto, aveva guidato quelle spedizioni etnografiche, riconosceva l’importanza delle «concezioni del mondo e della vita come fattori presenti a titolo non inferiore a quello di altri nel determinare le condizioni di vita delle società umane» (Signorelli, 2015: 18-19); ancora da Gramsci mutuava la concezione di un

«rapporto dialettico tra due culture distinte, la distinzione tra le quali non è fondata sulle reciproche diversità, quanto appunto sul rapporto egemonia-subalternità che le lega. Da qui l’idea di una politica della cultura e delle conseguenti responsabilità che essa comporta per i diversi strati sociali»

che la sinistra italiana fece sua pur attraverso profonde contraddizioni (Signorelli, 2006: 130). Il dibattito si accese intorno a quel concetto di ‘primitivismo’ che etichettava la cultura contadina come residuo a tratti imbarazzante da liquidare per condurre i contadini finalmente al progresso e alla storia. D’altra parte, il folklore era inteso quale “creatività popolare”, i cui prodotti culturali, capaci di sopravvivere nel tempo, anche in presenza di grandi mutamenti, e di dar forma a visioni del mondo proprie delle classi subalterne, avrebbero potuto dare vita ad una propria egemonia ovvero ad una forma di conoscenza del mondo (Macciocchi, 1974).

Gramsci riconosceva al mondo popolare la facoltà di produrre cultura, la cui dignità e il cui valore erano sottratti a qualsiasi tipo di nostalgica mitizzazione di stampo conservatore o reazionario. In linea con l’impostazione gramsciana de Martino teorizzò il cosiddetto “folklore progressivo”, una «proposta consapevole del popolo contro la propria condizione socialmente subalterna» (de Martino, 1951: 3).

Gramsci riconosceva al mondo popolare la facoltà di produrre cultura, la cui dignità e il cui valore erano sottratti a qualsiasi tipo di nostalgica mitizzazione di stampo conservatore o reazionario. In linea con l’impostazione gramsciana de Martino teorizzò il cosiddetto “folklore progressivo”, una «proposta consapevole del popolo contro la propria condizione socialmente subalterna» (de Martino, 1951: 3).

Quello scontro culturale tra la nuova cultura e l’antica, ovvero tra due forme di conoscenza del mondo, diede vita a violenti processi di deculturazione trasformando la cultura popolare, in alcuni tratti, in cultura di massa ratificando la diversità anche soprattutto come diseguaglianza. Una cultura di massa legata all’industrializzazione e all’urbanizzazione, alla formazione di classi aperte allo sviluppo dei mezzi di comunicazione e soprattutto all’accesso di tutti al mondo dell’informazione e dei consumi di massa. Si avviarono, secondo alcuni in maniera apocalittica, processi di omologazione su scala planetaria determinando la fortuna di formule categoriali qual e per esempio quella di “etnocidio culturale”. Soprattutto alla luce di ulteriori riflessioni demartiniane bisognava continuare a considerare tutta la produzione culturale popolare, come possibilità di creazione di uno spazio relativamente autonomo per l’affermazione di sé e per l’instaurazione di pratiche di resistenza culturale e politica non omologanti. Pratiche che non sempre si radicavano in un’opposizione frontale verso la sovrastruttura egemone, ma che assumevano anche forme ibride e sincretiche. Ciò non significa che quella popolare debba essere considerata semplicemente una variante degradata di una forma più alta di cultura, come fino ad allora si era spesso sostenuto, ma piuttosto che esistono diversi aspetti e interpretazioni di una stessa tradizione. Il confronto tra interpretazioni popolari e interpretazioni egemoni ufficiali permette quindi di rilevarne le discrepanze, distinguendo la cultura prodotta dai ceti subalterni da quella che viene loro imposta e riscattando quest’ultimi dallo status riduttivo e depotenziante di “vittima” storica.

Al di là di una posizione demartiniana fortemente centrata sulla cultura occidentale, ad oggi resta sicuramente la necessità posta da de Martino di “comprendere” le culture. Su questa strada della comprensione l’antropologia interpretativa e riflessiva ha realizzato e continua a realizzare percorsi significativi. Uno spazio ermeneutico, dunque, attraverso il quale potrebbero superarsi drammatiche resistenze mediante il libero riconoscersi di ciascun individuo nell’altro, ciascuno ponendo insieme sé e l’altro come oggetto e soggetto in un movimento reciproco. Era una sfida da raccogliere che pochi seguirono in quella fase storica e che alcuni “nuovi meridionalisti” come Scotellaro, Levi e Alvaro raccolsero.

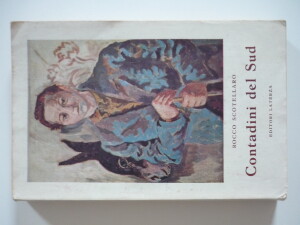

Contadini del Sud: un percorso interpretativo tra testo e paratesto in Scotellaro

Contadini del Sud: un percorso interpretativo tra testo e paratesto in Scotellaro

Il meridionalismo non si può fermare a Eboli, la critica alle opere di Scotellaro di una larga parte della sinistra italiana era utilizzata per sferrare un attacco a quel «buffo» filone meridionalista intriso di arcaismo, che avrebbe voluto «che non solo “Cristo”, ma anche il moderno pensiero critico si fermasse “a Eboli”» (Alicata 1954). D’altra parte, era stato Carlo Levi (amico e per certi versi “scopritore” di Scotellaro) ad accreditare l’idea che la sua influenza e amicizia avessero contribuito «alla presa di coscienza [di Scotellaro] del mondo contadino di cui faceva parte, e al suo guardarlo per la prima volta con distacco e amore, al suo farne poesia, attraverso un linguaggio libero, personale, non letterario» (Levi, 1964: X). Scotellaro interpretò la possibilità di essere voce emica/etica della cultura contadina che non era solo prelogismo, magia, analfabetismo. Con la sua produzione letteraria si afferma non soltanto come poeta, ma come l’esponente vero della nuova cultura contadina meridionale, la cui espressione e il cui valore primo non può essere che poetico.

Confrontarsi con Scotellaro e in particolare con quel territorio di confine che fu il suo progetto incompiuto di ricerca, che riguardava la memoria contadina, le interviste, le storie di vita, significa, per un verso, fare i conti ancora una volta con alcuni tratti fondamentali della cultura politica e della politica culturale della sinistra degli anni Cinquanta, ma poi nello specifico, riesaminare tutti quei materiali attraverso le cifre del rapporto tra antropologia e letteratura, e di quella particolare etnografia letteraria di cui Scotellaro fu autore /osservatore /protagonista. Si definiva in lui una speciale appartenenza tra oggetto di studio e vissuto biografico che lo rende particolarmente aderente a quanto il nuovo sguardo descritto nelle linee programmatiche del rapporto tra scrittore e antropologo andava delineando.

In particolare si tratta di affrontare come il suo progetto di ricerca e i materiali etnografici che aveva raccolto costituiscano una forma di paratesto di quello che restò incompiuto a pochi mesi della sua morte, che fu Contadini del sud. Attraverso quelle tracce si coniugano i temi privilegiati, il senso del libro che doveva realizzarsi, con l’apparato interessante, pur frammentario, del paratesto, e appaiono sempre più chiare le intenzioni dell’autore e su come si potesse realizzare questo innovativo affresco della cultura contadina meridionale. A rileggere questi frammenti di scrittura emerge, a tratti, un’etnografia letteraria inconsapevole, il complesso rapporto emico ed etico, la sensibilità dello scrittore insieme alla necessità autenticamente politica dello scienziato sociale che coagula in quella poeticità del portatore di una cultura di appartenenza.

In particolare si tratta di affrontare come il suo progetto di ricerca e i materiali etnografici che aveva raccolto costituiscano una forma di paratesto di quello che restò incompiuto a pochi mesi della sua morte, che fu Contadini del sud. Attraverso quelle tracce si coniugano i temi privilegiati, il senso del libro che doveva realizzarsi, con l’apparato interessante, pur frammentario, del paratesto, e appaiono sempre più chiare le intenzioni dell’autore e su come si potesse realizzare questo innovativo affresco della cultura contadina meridionale. A rileggere questi frammenti di scrittura emerge, a tratti, un’etnografia letteraria inconsapevole, il complesso rapporto emico ed etico, la sensibilità dello scrittore insieme alla necessità autenticamente politica dello scienziato sociale che coagula in quella poeticità del portatore di una cultura di appartenenza.

Nella prefazione di Rossi Doria alla prima edizione di Contadini del Sud del 1954 si evince come i materiali propedeutici e gli stralci delle lettere intercorse con amici, collaboratori ed editore, abbiano dato il senso di quei mutamenti e delle trasformazioni, rivelando le intenzioni dell’autore che poi finivano con il realizzarsi attraverso la scrittura stessa e diventare progetto concreto.

Scrive Rossi Doria:

«Rocco Scotellaro ha dedicato gli ultimi mesi della sua vita al lavoro, del quale in questo volume si pubblica la parte ultimata al momento dell’improvvisa sua morte. Leggendo le lettere, gli appunti, le infinite notazioni di questo periodo si vede come il lavoro lo avesse profondamente afferrato ed impegnato. Il fatto è che con esso egli aveva, per così dire, trovato una strada che cercava fin dal giorno in cui, chiusa l’attività di giovane sindaco socialista del suo paese, era partito di là per bisogno di respirare e di formare più liberamente se stesso. La sua strada vera, quella di poeta e di scrittore, non aveva bisogno di cercarla, perché non l’aveva mai lasciata da quando era ragazzo: egli la batteva in silenzio senza interruzione, anche quando, come per ogni altro scrittore, ai periodi di vena ricca e sicura seguivano altri più difficili. Non ha mai dubitato di questo suo mestiere, che amava e rispettava in sé e negli altri nel più alto grado. Ma la natura stessa del suo mondo poetico e dell’esperienza umana da cui nasceva era tale che quel mestiere da solo non gli bastava»(Scotellaro, 1954: 3).

Siamo di fronte al riconoscimento chiaro della doppia natura dello scrittore-antropologo; potremmo definirla una soggettività plurima che coniuga e stratifica più strumenti: utilizza la scrittura e l’etnografia in forme liriche, gli strumenti di osservazione etnografica come l’intervista e le storie di vita, lungo un confine ancora una volta complesso, tra etnografia e romanzo. Il suo lavoro sul campo è sistematico nel momento in cui accetta la proposta di Vito Laterza di scrivere un libro sui contadini del sud così da intraprendere un vero percorso di ricerca etnografica attraverso il ricorso a interviste e storie di vita, strumenti elettivi dei suoi approcci al mondo investigato. Ha ben chiaro che bisognava fare i conti per un verso con Carlo Levi e il suo romanzo Cristo si è fermato ad Eboli, per l’altro con i resoconti etnografici demartiniani sulle spedizioni in Lucania, in modo da individuare e sperimentare una terza via di ricerca e dare vita ad un nuovo meridionalismo. Dai suoi appunti è possibile recuperare schemi di interviste ma soprattutto i luoghi da privilegiare e i tempi necessari al lavoro di indagine. Dal suo taccuino è possibile ricostruire le date di sviluppo del nuovo impegno.

Di ritorno da un rapido viaggio per i paesi di Basilicata e di Puglia (Tricarico, S. Chirico, Accettura, Stigliano, Pisticci, Taranto, Lecce) con il fotografo Maraini, si ferma a Bari dove l’editore l’attende per proporgli il libro. Scrive a Rossi Doria :

«Sono stato ospite di Vito Laterza, le cui sognanti ambizioni sono pari alla estrema gentilezza con me. Mi sono difeso dall’accettare con facilità le proposte e i contratti per un lavoro che potrebbe riuscire fesso e liscio, come si dice, e superficiale e che però appunto avrei potuto svolgere speditamente. Gli ho fatto promessa d’uno schema di libro, che sarebbe invece grinzoso e profondo. Ma sono poco sicuro di farcela» (Scotellaro 1954: 4).

La conoscenza dall’interno e dal profondo del mondo contadino si rivelava una complessa operazione intellettuale da costruire dovendo fare i conti anche con quel complesso d’inferiorità inevitabile e complementare che è presente negli intellettuali meridionali e che ha prodotto in personalità come Scotellaro il ricorso a molteplici piani interpretativi, a mobilitazioni, militanze e dunque a strumenti conoscitivi per leggere la realtà che in ogni caso avevano a che fare con la letteratura e con le scritture che afferivano ad essa. Era questa un’illusione o piuttosto un modo per acquisire un nuovo punto di vista con tutti i limiti e i benefici che esso comportava.

Riprendendo una riflessione di Alvaro, la letteratura (che comprendeva strumenti di analisi mutuati dalla storiografia meridionalista, in particolare dalla psicologia e dall’etnologia) sembrava il diaframma senza il quale sarebbe stato illusorio penetrare la realtà. Era questa l’illusione in cui era caduto Scotellaro il quale, a giudizio di Alvaro, si era illuso che «facendo parlare o scrivere persone del popolo direttamente della loro vita (…) sarebbe riuscito a cogliere la realtà, senza il diaframma della letteratura». Tuttavia malgrado queste intenzioni, si realizzava (aggiungo io) una forma etnografico/ letteraria che emergeva inconsapevolmente dalle interviste e dalle storie di vita e che sfuggiva alla asettica osservazione e diventava un proposito di raccontare. come è detto all’inizio del breve scritto dal titolo Per un libro su i contadini e la loro cultura:

«I contadini dell’Italia meridionale (il Mezzogiorno continentale e le isole) –– formano ancora oggi il gruppo sociale più omogeneo e antico per le condizioni di esistenza, per i rapporti economici e sociali, per la generale concezione del mondo e della vita. L’analisi dei fattori componenti la ‘civiltà contadina’ è stata fatta dai cultori interessati secondo le varie direzioni – storiografica, economica, sociologica, etnologica, letteraria, politica – ma la cultura italiana sconosce la storia autonoma dei contadini, il loro più intimo comportamento culturale e religioso, colto nel suo formarsi e modificarsi presso il singolo protagonista. Chi volesse, pertanto, assumere il singolo contadino come protagonista della sua storia, dovrebbe impostare la ricerca secondo la via più diretta dell’intervista e del racconto autobiografico» (Scotellaro, 1954:4)

Scotellaro coniugava in questo senso il desiderio del racconto dell’altro comune all’antropologia e alla letteratura con la possibilità della sua funzione sociale, ovvero l’aspetto della condivisione del prodotto letterario/etnografico con il resto dei membri della società; in questo si concretizzava quello che per lui era la sua funzione politica. In questo, al di là delle specificità del suo metodo di osservazione e di scrittura, Scotellaro è antropologo e scrittore e in questa doppia veste fa ciò che fanno sia gli antropologi che gli scrittori: scrivere (Geertz, 1987: 58). Prima ancora dell’atto della scrittura, sia gli uni che gli altri devono raccogliere il materiale che servirà loro alla stesura del testo, osservando il mondo circostante senza smettere però di partecipare a quella stessa vita che vogliono descrivere. Ritorna dunque l’importanza dell’universo paratestuale costituito dai materiali più volte pubblicati sotto il titolo appunto di Contadini del sud, insieme alle lettere e alle testimonianze raccolte.

Scotellaro coniugava in questo senso il desiderio del racconto dell’altro comune all’antropologia e alla letteratura con la possibilità della sua funzione sociale, ovvero l’aspetto della condivisione del prodotto letterario/etnografico con il resto dei membri della società; in questo si concretizzava quello che per lui era la sua funzione politica. In questo, al di là delle specificità del suo metodo di osservazione e di scrittura, Scotellaro è antropologo e scrittore e in questa doppia veste fa ciò che fanno sia gli antropologi che gli scrittori: scrivere (Geertz, 1987: 58). Prima ancora dell’atto della scrittura, sia gli uni che gli altri devono raccogliere il materiale che servirà loro alla stesura del testo, osservando il mondo circostante senza smettere però di partecipare a quella stessa vita che vogliono descrivere. Ritorna dunque l’importanza dell’universo paratestuale costituito dai materiali più volte pubblicati sotto il titolo appunto di Contadini del sud, insieme alle lettere e alle testimonianze raccolte.

Si potrebbe paragonare quel proposito di osservazione partecipante ad una sorta di antropologia della persona ante litteram. Ripercorrendo i frammenti paratestuali, le lettere, gli appunti, i progetti in nuce sparsi ed altro, è possibile ricostruire come «lo schema del libro s’era venuto gradualmente cambiando nella sua mente a mano a mano che il lavoro avanzava» (Scotellaro, 1954: 8) Ed ancora, nel breve scritto programmatico del giugno 1953, il libro aveva ancora nella sua mente la forma di una fredda inchiesta:

«Date queste premesse – scriveva – si può delineare la composizione del libro nel modo seguente:

– Una introduzione che comprenda: la presentazione del problema ‘I contadini meridionali nella cultura italiana’ alla luce della letteratura meridionalistica; l’illustrazione dei criteri metodologici, interpretativi e degli strumenti di ricerca adottati; il profilo sociologico delle figure e dei tipi prescelti nell’ambito delle principali e più caratteristiche zone del Mezzogiorno;

– Interviste sui problemi, esposti con un numero, per ora imprecisabile, di contadini scelti a seconda del loro vario grado di cultura nelle diverse zone;

– Racconti autobiografici di uomini e di donne, che esprimano, seguendo i gradi della stratificazione culturale, la più avanzata coscienza dei problemi moderni».

A distanza di mesi dalle prime ipotesi di ricerca, il libro ha preso, invece, nella sua mente l’ordine poetico delle cose vive e va ordinandosi in una serie di saggi nei quali variamente si intrecciano il racconto autobiografico – che ha conquistato più largo posto – l’intervista e il commento interpretativo e nei quali, come in tanti specchi, si riflettano le varie realtà del Mezzogiorno contadino e dei suoi movimenti rinnovatori (Scotellaro, 1954: 9).

Siamo di fronte alla possibilità di una vera antropologia riflessiva in cui il rapporto emico ed etico si rimescola e si ibrida continuamente. Il progetto si trasformava attraverso i vissuti, le percezioni, la riflessione empatica, anche se la struttura delle interviste, l’aver preparato questionari, l’aver voluto individuare categorie diverse di contadini poteva sembrare il voler costruire una oggettivazione precostituita dei soggetti da osservare. Tuttavia, Scotellaro è consapevole fin dall’inizio della nuova strada da intraprendere per dare voce agli stessi contadini, la persegue con entusiasmo come qualcosa che poteva davvero dare autenticità e dignità a quel mondo. Si immerge nel lavoro seguendo un ordine molto più concreto e allo stesso tempo poetico, sia nella ricostruzione delle singole vite, sia nella scelta dei luoghi e degli uomini.

Siamo di fronte alla possibilità di una vera antropologia riflessiva in cui il rapporto emico ed etico si rimescola e si ibrida continuamente. Il progetto si trasformava attraverso i vissuti, le percezioni, la riflessione empatica, anche se la struttura delle interviste, l’aver preparato questionari, l’aver voluto individuare categorie diverse di contadini poteva sembrare il voler costruire una oggettivazione precostituita dei soggetti da osservare. Tuttavia, Scotellaro è consapevole fin dall’inizio della nuova strada da intraprendere per dare voce agli stessi contadini, la persegue con entusiasmo come qualcosa che poteva davvero dare autenticità e dignità a quel mondo. Si immerge nel lavoro seguendo un ordine molto più concreto e allo stesso tempo poetico, sia nella ricostruzione delle singole vite, sia nella scelta dei luoghi e degli uomini.

A voler scorrere l’indice di quella pubblicazione diventa chiaro come sia sempre più intricato il rapporto emico/ etico e come lui stesso sia oggetto /soggetto di analisi. Trattandosi di comprendere «la storia autonoma dei contadini», la loro «civiltà vivente», il «loro più intimo comportamento culturale e religioso», il procedimento esteriore dell’inchiesta con i suoi freddi questionari e la fredda elaborazione delle risposte a nulla poteva approdare e unico metodo valido poteva risultare quello di cogliere quella ideale realtà, «nel suo formarsi e modificarsi presso il singolo protagonista» (Scotellaro, 1954: 10). Scotellaro lo ha ben chiaro e in questo c’è l’esperienza dei suoi stessi vissuti su quanto “il nuovo mondo” della modernità era già entrato nell’universo contadino che stava operando una sincretizzazione di elementi tra le due culture.

La sua attenzione si focalizza proprio su questo, così come emerge nei suoi appunti programmatici, vale a dire sul come affrontare, nella dinamica del rapporto intervistatore /intervistato, la partecipazione dei contadini alla vita della comunità e sviscerarne l’atteggiamento rispetto al nuovo mondo esterno che incalzava, premeva, s’infiltrava. Diventava in tal senso assolutamente necessario un confronto di idee tra lo studioso e l’intervistato sui grandi problemi della vita (il lavoro, l’amore, la religione, il destino umano, ecc.) e più concretamente sui fatti nuovi che si erano affacciati da un decennio nel mondo contadino: la democrazia, il socialismo contadino, la vita pubblica (l’attività politica e la partecipazione diretta alle amministrazioni locali, alle cooperative, alle leghe di resistenza e di lotta), attraverso il vivo racconto del protagonista.

Così come Scotellaro stesso riassume, bisognava indagare su due essenziali aspetti del mondo contadino nell’attualità: il rapporto città-campagna come fattore di qualificazione della civiltà contadina e la capacità di adattamento e di reazione individuale e collettiva a situazioni nuove o provocate nei centri contadini. A questo proposito, giova sottolineare il ruolo dell’oralità nella scrittura di Scotellaro: la citazione continua di discorsi altrui, la sintassi non lineare, il lessico quotidiano e talvolta dialettale, la giustapposizione di discorso diretto, indiretto e indiretto libero, la sintassi della lingua parlata, l’uso di espressioni popolari (cfr. De Blasi, 2014). Nei suoi testi vi è l’urgenza di far esprimere nella lingua scritta coloro che non ne avevano la possibilità. Del resto lo stesso editore Vito Laterza aveva ben chiaro la strada da intraprendere per quella ricerca e la condivise pienamente con Scotellaro:

«Vito Laterza fin dal principio gli aveva detto che, essendo l’iniziativa di un’ inchiesta sui contadini meridionali e la loro coltura, ‘una iniziativa di conoscenza, non di letteratura e tanto meno di folclore’ il punto da tener fermo era che le pagine dei contadini lucani o campani o calabresi ‘dovevano essere presentate in modo da essere leggibili e comprensibili pienamente e autonomamente (cioè senza ricorrere se non eccezionalmente a note a piè di pagina) da qualsiasi lettore italiano, sia lucano o umbro o veneto o piemontese» (Scotellaro, 1954: 12).

Delle cinque “vite” raccolte, una sola è interamente costruita da Scotellaro, quella del giovane bufalaro «che non sa il mondo», solo conosce il poema delle bufale e, nella piana del Sele, «dove tutto ancora bolle», spera solo di evadere per «andare a zappare, a fare i fossi, ma non più stare appresso agli animali». L’intervista a Cosimo Montefusco (il bufalaro di Battipaglia) rende palese l’impostazione di ricerca seppure con difficoltà e qualche esitazione. Un’intervista che suscitò giudizi assai contrastanti. Secondo alcuni si trattava di relitti anarchici, di figure eccentriche esasperate, per altri era un esempio di “primitivi”, fuori della realtà della storia, collocati in una dimensione mitica e un po’ arcadica. Piuttosto, Scotellaro cerca di portare alla luce attraverso l’intervista quell’incontro /scontro tra la cultura contadina e le nuove forme culturali che si venivano manifestando e come Cosimo ha una sua silenziosa e introversa percezione che passa più attraverso i silenzi, i “non ricordo”, i “non so dire”. Il suo obiettivo è quello di restituire e capire le dinamiche di un rapporto che potremmo definire transculturale tra le varie culture che componevano e compongono tutte le società siano esse postmoderne o quella della rapida modernizzazione dell’Italia post bellica.

Delle cinque “vite” raccolte, una sola è interamente costruita da Scotellaro, quella del giovane bufalaro «che non sa il mondo», solo conosce il poema delle bufale e, nella piana del Sele, «dove tutto ancora bolle», spera solo di evadere per «andare a zappare, a fare i fossi, ma non più stare appresso agli animali». L’intervista a Cosimo Montefusco (il bufalaro di Battipaglia) rende palese l’impostazione di ricerca seppure con difficoltà e qualche esitazione. Un’intervista che suscitò giudizi assai contrastanti. Secondo alcuni si trattava di relitti anarchici, di figure eccentriche esasperate, per altri era un esempio di “primitivi”, fuori della realtà della storia, collocati in una dimensione mitica e un po’ arcadica. Piuttosto, Scotellaro cerca di portare alla luce attraverso l’intervista quell’incontro /scontro tra la cultura contadina e le nuove forme culturali che si venivano manifestando e come Cosimo ha una sua silenziosa e introversa percezione che passa più attraverso i silenzi, i “non ricordo”, i “non so dire”. Il suo obiettivo è quello di restituire e capire le dinamiche di un rapporto che potremmo definire transculturale tra le varie culture che componevano e compongono tutte le società siano esse postmoderne o quella della rapida modernizzazione dell’Italia post bellica.

«Cosimo Montefusco è un ragazzo di 17 anni che fa l’aiuto bufalaro a Campolungo e che non sa ancora, come si dice, il mondo: è l’erede del secolare mestiere del padre , ma si indovina che, malgrado sia analfabeta , egli resisterà poco ancora con le bufale , perché sente che il suo lavoro è in liquidazione , che i pascoli sono accerchiati dai pomodori e dal tabacco , che i “tonzi” di acqua melmosa dove le bufale vanno a bagno si asciugheranno: e se anche questo non avvenisse , egli sa che c’è Salerno, c’è Napoli più in là. Che non ha visto. Ma ha visto Eboli e c’è suo zio a Eboli che ha la radio che “suona le canzoni (Scotellaro, 1954: 99).

In questa che potremmo definire una nota di campo c’è tutta la consapevolezza di quanto il soggetto osservato sia protagonista di un passing culturale che potrebbe, come accadde in larga parte, portare ad un processo di deculturazione, ma anche ad una possibile, ed era questo l’auspicio di Scotellaro, definizione di identità plurima che potesse coniugare i diversi mondi culturali offrendo un’opportunità nuova a quel mondo contadino che non era solo relitto di un passato da dimenticare. Cosimo appartiene alla cultura orale, non sa né leggere né scrivere ma, a dispetto di quanto lo stesso Scotellaro sostiene, ha piena consapevolezza del mondo poetico e dei versi recitati a memoria per nominare le bufale. Così racconta:

«I nomi ‘certamente hanno un significato’ e non c’è bisogno di spiegarli: sono i fatti e i ragionamenti che facciamo ogni giorno tra noi (…) mettiamo chiamo la bufala Poggioreale. Poggioreale dicono che è un carcere che sta a Napoli e allora Poggioreale sta pure qua a Campolungo (…). Io ho messo solo il nome a “Chist’at’anne” perché c’era una bufala che si chiamava così e morì e celo misi a un’altra. Così facciamo sempre quando muore una, un’altra prende il nome» (Scotellaro, 1954: 106).

Il contatto con la modernizzazione è per Cosimo legato al cinema e alla radio, agli aerei visti durante i bombardamenti della guerra, alle automobili e non solo. Riflette a voce alta e confessa al suo interlocutore:

«Quando sto così che guardo le bufale penso a tanti che vanno camminando allo spasso. Passa una macchina e penso “quello se ne va nella macchina e io fatico e guardo le bufale”. Quelli che stanno assettati avanti al bar, si accattano l’aranciata, il caffè, tante cose, e quelli che vanno a cinema tutte le sere, loro possono; io posso un gelato, quando passa la vespa da qui con i gelati; da qualche anno cominciano a venire con la vespa a vendere i gelati in campagna».

Cosimo nomina il suo mondo nominando allo stesso tempo e alla sua maniera anche “l’altro mondo”. In questo esercizio di messa in forma della realtà la parola e il linguaggio sono forma della realtà; è un modo per domesticare ciò che è altro da sé e farlo essere parte di sé a partire da sé. Così i mondi si contengono l’uno nell’altro e possono coesistere. Allora laicità e religione, guerra e pace, tecnologia e cultura materiale vengono sintetizzate e messe a confronto in essenziali e sgrammaticate parole da Cosimo. Riporta Scotellaro:

«Continuo a porgli domande. Gli chiedo: – Sei cattolico? – No, – risponde.

– Come, non credi a Gesù Cristo?

– E come! Sì, ma non sapevo neanche, e avevo capito un’altra parola e non so che si dice cattolico quello che crede a Gesù Cristo. A messa la domenica: niente, non ci posso andare. lo credo a Gesù Cristo più quando fa morire qualcuno; e quando uno è malato, parlano tutti di Gesù Cristo: – Gesù Cristo mio fammelo sanare -. Le cose di Dio le ho imparate tutte a casa mia, ma le ho dimenticate.

– Pare che posso pensare alle cose di Dio? Ma ci credo. Chi creava l’aeroplano? lui l’ha creato; quando fecero lo sbarco e prima e dopo c’erano pure gli aeroplani che buttavano le bombe, era la guerra e la guerra non l’ha creata lui, Gesù Cristo; le guerre le fanno fare quelli che non si trovano, che non vanno d’accordo, mai la guerra l’ha potuta mettere Gesù Cristo. L’aratro per arare chi l’ha fatto? I mastri, ce ne sono tanti a Eboli e a Battipaglia. Pure certi mastri, che io non conosco, certamente qui non ci sono, fanno le bombe, che fanno spaccare tutte le cose, terra e masserie, e muoiono i cristiani» (Scotellaro, 1954: 103).

L’universo di Cosimo è dunque fatto di più mondi nonostante sia immobile per certi versi e non si possa allontanare dalle sue bufale, il nuovo mondo lo ha toccato, lo ha invaso, ne percepisce le radicali differenze. In questo orizzonte poetico che si manifesta tra le maglie del linguaggio utilizzato tra osservatore e osservato si delineava una possibilità di incontro e di reciproco riconoscimento. Sappiamo bene che questo non è accaduto. Queste etnografie e biografie, alla luce delle chiavi interpretative del rapporto antropologia e letteratura e della etnografia interpretativa, sono una testimonianza di quello che poteva realizzarsi: l’autore e il suo oggetto si mescolano senza populismi e nostalgiche celebrazioni folkloriche, anticipando posizioni teorico-metodologiche che si sarebbero definite soltanto nei decenni successivi. Questa contaminazione e reciprocità tra lo studioso e il soggetto da intervistare era visto invece come un limite per Ernesto de Martino e in parte per il giovane Cirese.

L’universo di Cosimo è dunque fatto di più mondi nonostante sia immobile per certi versi e non si possa allontanare dalle sue bufale, il nuovo mondo lo ha toccato, lo ha invaso, ne percepisce le radicali differenze. In questo orizzonte poetico che si manifesta tra le maglie del linguaggio utilizzato tra osservatore e osservato si delineava una possibilità di incontro e di reciproco riconoscimento. Sappiamo bene che questo non è accaduto. Queste etnografie e biografie, alla luce delle chiavi interpretative del rapporto antropologia e letteratura e della etnografia interpretativa, sono una testimonianza di quello che poteva realizzarsi: l’autore e il suo oggetto si mescolano senza populismi e nostalgiche celebrazioni folkloriche, anticipando posizioni teorico-metodologiche che si sarebbero definite soltanto nei decenni successivi. Questa contaminazione e reciprocità tra lo studioso e il soggetto da intervistare era visto invece come un limite per Ernesto de Martino e in parte per il giovane Cirese.

Il primo liquidò qualsiasi tipo di dibattito sul metodo utilizzato in Contadini del Sud, indicandolo come l’esempio da non seguire. de Martino notava che le voci dei protagonisti e quella dell’autore si sovrapponevano fino a diventare indistinguibili (de Martino, 1954). Cirese, da parte sua, sottolineò che nel complesso predominava l’interesse del poeta su quello del sociologo, soprattutto considerando «il carattere narrativo dei discorsi dei contadini e la tendenza ad abbandonarsi ad alcune suggestioni del primitivismo letterario», che potevano indicare un atteggiamento populista. La contraddizione avrebbe potuto risolversi in una serie di inquadramenti teorici a cui affidare il raccordo tra narrazione soggettiva e situazione storico-sociale. Lo studioso esprimeva forti dubbi sul valore oggettivo e storico dell’inchiesta che non poteva che aumentare in relazione all’incompiutezza dell’opera e all’assoluta mancanza di ogni inquadramento politico-teorico generale (Cirese, 1976).

Queste critiche rappresentano, invece, i punti di forza dell’analisi e della metodologia di Scotellaro, quello che l’amico/studioso Carlo Levi aveva sottolineato nella prefazione a L’uva puttanella, dichiarandosi pronto a recepire l’enorme valore dell’opera di Scotellaro, riconoscendo che «un mondo è nato all’esistenza, ha imparato a parlare, e tutti devono ascoltarlo». Scotellaro ha ben presente l’importanza dell’universo etnolinguistico di appartenenza e questa sua attenzione sulla lingua ha influenzato anche lo stesso Carlo Levi che ha sottolineato l’incidenza dell’ideofonema nell’ambito delle “altre” civiltà e soprattutto nella stesura di Cristo si è fermato ad Eboli.

Queste critiche rappresentano, invece, i punti di forza dell’analisi e della metodologia di Scotellaro, quello che l’amico/studioso Carlo Levi aveva sottolineato nella prefazione a L’uva puttanella, dichiarandosi pronto a recepire l’enorme valore dell’opera di Scotellaro, riconoscendo che «un mondo è nato all’esistenza, ha imparato a parlare, e tutti devono ascoltarlo». Scotellaro ha ben presente l’importanza dell’universo etnolinguistico di appartenenza e questa sua attenzione sulla lingua ha influenzato anche lo stesso Carlo Levi che ha sottolineato l’incidenza dell’ideofonema nell’ambito delle “altre” civiltà e soprattutto nella stesura di Cristo si è fermato ad Eboli.

«La lingua lucana, scrive Scotellaro nelle ultime pagine delle sue note, allo stato in cui è, ha dato una certa cadenza anche a Cristo si è fermato a Eboli, perché quella lingua è la misura di tutto il paesaggio, degli uomini e delle cose di quella regione. Perciò non si crede che sia da farsi luogo al discorso sul realismo, leggendo questo e i mille altri racconti sconosciuti, ma solo si vuole credere all’infinita molteplicità della parola nell’infinita varietà del mondo, come lo vedono le creature umane che sanno amarlo e cercano di capirlo» (Scotellaro, 1954: 110)

Ed ancora Levi prosegue: «Rocco non ha mai idoleggiato in modo decadente il mondo di cui faceva parte, né mai se ne è compiaciuto in modo estetizzante» e ribadisce infine la novità politica della sua opera: «era un uomo nuovo, un capo naturale di una civiltà in progresso» (Levi, 1964: VIII). «Per Scotellaro, il fatto è che queste vite, ricostruite o raccolte con rigore di metodo e scrupolosa fedeltà, diventavano, nello scriverle, materia d’ispirazione e il nuovo lavoro, tornava per lui ad essere poesia» (Scotellaro, 1954: 13)

Forse il modo migliore per concludere questo breve saggio è affidarsi alle riflessioni dell’amico Carlo Levi che scrive:

«Rocco è un poeta, per cui la poesia è creazione per sé e per gli altri, per tutti: è scoperta della verità, e nasce soltanto da un rapporto con gli uomini e col mondo, che è un rapporto di amore che non si esaurisce con l’identificazione, ma comporta come momento necessario la coscienza del rapporto, la differenziazione e il distacco» (Levi, 1964: IX).

Resta a margine di questo breve percorso il senso di alcune riflessioni che ho vissuto durante la stesura: la ricchezza dei mondi che la scrittura e le scritture mi hanno dato l’opportunità di attraversare, universi di senso insieme a possibilità polisemiche che la scrittura continua a restituire e infine i modi di praticare la scrittura etnografica che rende possibile alimentare continuamente il desiderio di aprirsi all’alterità con la grande responsabilità che questo comporta. Forse è proprio questo che a distanza di tanti anni dai miei primi contatti con la scrittura Scotellaro continua a insegnarmi e a insegnare in quel processo di formazione che naturalmente non si conclude mai.

Dialoghi Mediterranei, n. 63, settembre 2023

Note

[1] Segnalo a tal proposito: Cirese, A. M. 1976 (1955), Intellettuali, folklore, istinto di classe. Note su Verga, Deledda, Scotellaro, Gramsci, Torino: Einaudi: 3-32.; Dei, F. (1990-1993), “Fatti, finzioni, testi: sul rapporto tra antropologia e letteratura”, Uomo & Cultura, 45-52: 58-10; Dei, F.; Clemente, P. (1993), “I fabbricanti di alieni. Sul problema della descrizione in antropologia”: in Fabietti U. (curatore), Il sapere dell’antropologia. Pensare, comprendere, descrivere l’Altro, Milano: Mursia: 75-110.

[2] Tema del convegno: Le letterature popolari. Prospettive di ricerca e nuovi orizzonti teorico-metodologici. Il comitato scientifico era composto da Giulio Angioni, Luigi Maria Lombardi Satriani, Domenico Scafoglio, Tullio Seppilli. Tra i partecipanti Pietro Clemente, Fabio Dei, Alessandro Lupo, Ferdinando Mirizzi, Francesco Durante.

[3] Il convegno Antropologia e Romanzo affrontava quanto emerso dai seminari propedeutici: le modalità conoscitive e il linguaggio del saggio antropologico, con costante riferimento comparativo alle narrazioni romanzesche, gli elementi di contatto tra i due settori, per verificare fino a che punto la narrativa e più in generale la letteratura possa collaborare con l’antropologia alla costruzione di quadri intrepretativi; si è riflettuto sul fenomeno degli antropologi scrittori. Il comitato scientifico era composto da Giulio Angioni, Gian Luigi Bravo, Antonino Buttitta, Luigi M. Lombardi Satriani, Domenico Scafoglio, Tullio Seppilli.

[4] Il testo delle linee programmatiche di Domenico Scafoglio fu riordinato – con contributi di Mauro Geraci, Antonello Ricci, Luciana Mariotti, Gianfranca Ranisio, Alberto Sobrero, Macrina Marilena Maffei, Eugenio Imbriani, Anna Merendino, Ferdinando Mirizzi, Maria Federico, Alassandra Broccolini, Donatella Saviola, Alberto Sobrero.

[5] A tal proposito ricordo solo alcuni dei testi di riferimento e delle riviste G. Marcus -J. Clifford. Writing culture. The poetics and Politics of Ethnography Berkeley-London, University, Berkeley-London, University of California Press, 1986; Ph. Dennis-W. Aycok, Literature and anthropology, Lubbok, Texas University Press, 1989; Geertz, C. (1990) [1988], Opere e vite. L’antropologo come autore, Bologna: Il Mulino. Poyatos, F. (1998), Literary Anthropology: a new interdisciplinary approach to people, sings and literature, Benjamins. La prima rivista di etnopoetica Alcheringa fondata nel 1970 da Jerome Rothemberg e Dennis Tedlock, sarà regolarmente pubblicata fino al 1976. Se, in generale, possiamo dire che è dalla metà degli anni ‘80 che l’antropologia si è aperta a linguaggi di tipo più letterario, solo dalla metà degli anni ’90 si assiste ad una più proficua interazione tra antropologia e poesia con la nascita di approcci quali la field poetry o le fieldwork poems. La field poetry si basa sulla concezione che il linguaggio poetico, come linguaggio più autentico, in quanto spiccatamente primordiale e sensoriale, possa essere uno strumento efficace per il resoconto antropologico. La poesia, al contrario della prosa scientifica, permetterebbe infatti il passaggio di sensazioni, percezioni, allusioni, perché priva di concetti astratti e mediazioni descrittive.

Riferimenti bibliografici

Alicata, M. (1954), “Il meridionalismo non si può fermare a Eboli”, in Cronache Meridionali, settembre 1954.

Bressan, M. (1997), Testo e paratesto in alcuni racconti di Kafka (a confronto con il testo americano “Culture/contexture. Explorations in Antropology and Literary Studies”, University of California Press, Berkley-Los Angeles. London, Relazione seminario antropologia e Letteratura Roma La Sapienza.

Cirese, A. M. (1976), “Rocco Scotellaro e i cinque contadini del sud” [1955], in Id., Intellettuali, folklore, istinto di classe, Torino: Einaudi.

Clemente, P. (2013), Le parole degli altri. Gli antropologi e le storie della vita, Pisa: Pacini Editore.

De Blasi, N. (2014), Infilo le parole come insetti. Poesia e racconto in Scotellaro, Venosa: Osanna.

de Martino, E. (1951), “Il folklore progressivo: Note lucane”, l’Unità, Roma, 28 giugno 1951.

Geertz, C. (1987), Interpretazione di culture, Bologna: Il Mulino, 1987.

Kerenyi, C. (1973), Romanzo e mitologia, in T.Mann- C. Kerenyi, Dialogo, tr.it., Milano: Il Saggiatore.

Levi, C. (1964), Prefazione, in Scotellaro, L’uva puttanella. Contadini del Sud, Bari: Laterza.

Macciocchi, M. A. (1974), Per Gramsci, Bologna: Il Mulino.

Scafoglio, D. (1996), Antropologia e letteratura, vol I. Prefazione, Salerno: Gentile.

Scotellaro, R. (1954), Contadini del Sud, (prefazione di Manlio Rossi Doria), Bari: Laterza.

Signorelli A., de Martino, E. (2015), Teoria antropologica e metodologia della ricerca, Roma: L’asino d’oro.

Signorelli, A. (2006), Migrazioni e incontri etnografici, Palermo: Sellerio.

Sobrero, A. (1997), L’antropologo scrittore di romanzi: Condè, Naiupal, Arguedas: Relazione seminario sezione AISEA di Antropologia e letteratura, Roma, La Sapienza, ottobre 1997.

_____________________________________________________________

Annalisa Di Nuzzo, docente di Antropologia culturale, insegna Geografia delle lingue e delle migrazioni al Suor Orsola Benincasa; già professore a contratto di Antropologia culturale presso DISUFF Università di Salerno, e membro del Laboratorio antropologico per la comunicazione interculturale della stessa università fino al 2020- Ha conseguito il PhD in Antropologia culturale, processi migratori e diritti umani. È membro dell’Osservatorio Memoria storica, Intercultura, Diritti Umani e Sviluppo Sostenibile “MInDS” Univ. di Cassino, socia del Centro di Ricerca Interuniversitario I_LAND (Identity, Language and Diversity) nonché del Centro Interuniversitario di Studi e ricerche sulla storia delle paste alimentari in Italia (CISPAI). I suoi campi d’indagine sono l’antropologia delle migrazioni e del turismo, antropologia e letteratura, antropologia e genere, antropologia urbana. È autrice di numerose monografie, tra le ultime pubblicazioni si segnalano: Il mare, la torre, le alici: il caso Cetara. Una comunità mediterranea tra ricostruzione della memoria, percorsi migratori e turismo sostenibile, Roma Studium 2014; Fuori da casa. Migrazioni di minori non accompagnati, Carocci, Roma, 2013; Conversioni all’Islam all’ombra del Vesuvio, CISU, Roma, 2020; Minori Migranti. Nuove identità transculturali, Carocci, Roma, 2020.

______________________________________________________________