Nel grande disordine geopolitico dell’atlante contemporaneo le categorie temporali – passato, presente, futuro – rischiano di implodere in una narrazione sempre meno lineare e sempre più inintelligibile. Il presentismo oscura ogni prospettiva o proiezione possibile, il fenomeno del cancel culture manipola la memoria in forme retrospettive di assolutismo ideologico. Nel nostro Paese la presunzione della classe politica al governo di “scrivere la storia” si risolve in una velleitaria riscrittura revisionista e reazionaria.

Se alziamo lo sguardo oltre l’orizzonte della cronaca, caduto il mito delle magnifiche sorti e progressive entro la rassicurante visione eurocentrica, gli storici si interrogano sul proprio lavoro, su metodi e stili di ricerca, sul ruolo stesso della storiografia. Nel dibattito pubblico si ragiona, per esempio, sullo spazio crescente occupato da biografie a autobiografie, sulle “storie che non fanno la Storia” di cui scrive Carlo Greppi, sulla fascinazione letteraria delle narrazioni che alla oggettività scientifica preferiscono la soggettività delle vite dei protagonisti, alla verticalità delle vicende diplomatiche e militari l’orizzontalità delle esistenze della gente comune. La tendenza a dare voce e parola ai testimoni archiviando il “narratore onnisciente” attraversa la storia come l’antropologia, e delle stesse discipline incrocia i percorsi e le strategie, ne mette in dialogo le peculiarità e le affinità, riconoscendosi in una scrittura che supera la nomenclatura dei generi e ne stravolge i canoni.

Del resto, Borges (1981:49) ha scritto che «i generi letterari dipendono, forse, meno dai testi che dal modo in cui i testi vengono letti», così che i confini concettuali sempre più sfumati rendono oggi sempre più difficile ordinare i libri negli scaffali della biblioteca secondo i tradizionali criteri di classificazione. Esiti di singolari processi di ibridazione testuale, di contaminazione di registri stilistici diversi, non poche opere coniugano memorie individuali, familiari e collettive in un progetto storiografico ovvero in un racconto storico che ha per statuto le cronache di una o più vite e attraverso di esse la descrizione di un tempo, di una società, di un mondo. Lo sguardo retrospettivo connette fatti e sentimenti, verità e rappresentazioni in una cronologia che segue le ondivaghe scansioni del ricordare, del testimoniare, del presentificare. Ma della storia non solo biografica comunque narra, alla storia più grande appartiene, di essa riverbera anche in chiave introspettiva scorci di paesaggi, vite di comunità, percorsi, tornanti, passaggi, dettagli. Aspetti umani, sociali e culturali spesso lasciati in ombra ai margini della storiografia fondata sulle fonti istituzionali d’archivio.

Se la storia di vita raccontata è parte della storia coloniale, se ripercorre vicende politiche informate e deformate da mitologie, retoriche e reticenze, allora quella breve esistenza individuale – come un sasso gettato in mare a descrivere cerchi concentrici sulla sua superficie – può illuminare pagine di esperienze collettive, può restituire da altra prospettiva la lettura di episodi oscuri e rimossi della memoria nazionale, può aprire squarci inediti su silenzi e ambiguità delle nostre responsabilità in stragi, eccidi e crimini di guerra. Si tratta di un capitolo inquietante e imbarazzante quasi del tutto assente sui manuali scolastici e pressoché esorcizzato nel dibattito pubblico, un’ombra che si allunga cupa sul nostro presente che non ha mai fatto i conti con questo passato. Un buco nero nella coscienza comune che nasconde violenze, traumi e soprusi dietro la leggenda consolatoria e autoassolutoria degli “italiani brava gente”.

Nel segno dell’ibridazione dei generi e nel solco di una narrazione obliqua tra letteratura e storia, tra romanzo e saggistica, tra memoir ed etnografia, si colloca il volume di Maria Abbedù Viarengo, Nel marsupio della storia. Italiani d’Etiopia (Funambolo edizione, 2024). Un racconto stratificato nella scrittura e nei temi, fatto di intersezioni testuali e linguistiche, di incroci spaziali e temporali, di dialoghi tra mondi e generazioni di uomini diversi. L’autrice è figlia di un piemontese e di una etiope e si fa testimone delle memorie familiari dipanando i fili di una ricerca che sulle tracce del padre conduce a ritroso alla migrazione dei primi coloni italiani in Etiopia a fine 800 fino alla invasione fascista del 1935. Nelle pagine di questo libro non si sciolgono soltanto debiti sentimentali e simbolici personali, ma si interrogano questioni eminentemente identitarie ma più profondamente storiografiche, si notificano fatti occultati nel “marsupio della Storia”: «storie di donne e figli abbandonati dai soldati italiani. Storie scellerate, di guerra. Come è più facile riconoscere – scrive Maria Abbedù Viarengo – le stragi perpetrate da altri e dimenticare quelle compiute da noi stessi».

Da diari, lettere e memoriali dei suoi parenti, dalle conversazioni con il padre, dai propri ricordi d’infanzia l’autrice ricava i materiali per ricostruire un mosaico prezioso di episodi, villaggi, usi comunitari, parole, volti e destini. C’è un piano di memoria scritta e un altro di memoria orale, fonti entrambe di quella costruzione culturale che gli antropologi chiamano ‘metamemoria’, procedure del ricordare che selezionano i fatti autobiografici e li convertono in fatti storici. Così le vicende, le fortune e le traversie in Etiopia, del prozio Alberto Prasso prima e del padre Oreste Viarengo dopo, intrecciandosi con le vicende coloniali, di quest’ultime offrono punti di vista diversi, connessioni fra luoghi lontani, polifonie di voci, decostruzioni di stereotipi, preconcetti e retoriche.

Muove da Asmara il racconto che si snoda nel libro, dai ricordi di suoni, odori, falò e riti che accompagnavano la vigilia del Meskel, la festa copta che celebra il ritrovamento della croce del Cristo. Rievoca l’autrice gli anni del dopoguerra quando frequentava il collegio in una scuola italiana che portava il nome di Galliano, ufficiale morto nel 1896 durante la battaglia di Adua. Ripensa a quella variegata comunità di compagne di studi e di giochi, universo davvero multietnico di «italo-oromo, italo-amariche, italo-tigrine, italo-somale, armene greche, tigrine, arabe, italiane, francesi, americane, indiane». Così era quello stesso mondo meticciato di convivenze sostanzialmente rispettose e laboriose che il padre Oreste aveva visto sconvolto dall’occupazione militare, devastato dalle efferatezze compiute sotto il comando di Badoglio prima e di Graziani dopo. I coloni italiani diventarono di colpo i colonizzatori, posti davanti al bivio tra la fedeltà coatta alla patria fascista e il sentimento di appartenenza e di gratitudine verso il Paese che li ospitava.

«Della storia ricordiamo le date, i nomi di alcuni paesi, chi ha vinto, chi è stato sconfitto, e la nostra coscienza viene intaccata solo nella sua periferia. Manca la carne viva delle vittime e dei carnefici. La voce narrante di mio padre era memoria concreta che si infilava negli interstizi tra la storia studiata e quella vissuta. I corpi che subivano e quelli che agivano violenza erano reali e avevano dei nomi. I fatti avvenivano in luoghi determinati».

Così annota la scrittrice a margine del racconto della “maledetta guerra”, con gli aerei che sganciavano i gas asfissianti, i bombardamenti sugli ospedali da campo, il saccheggio e il rogo delle case, le deportazioni, le fosse comuni «colme di cadaveri di innocenti che non sarebbero mai entrasti nella memoria storica dei libri scolastici italiani». Il padre fu testimone ad Addis Abeba dell’attentato a Graziani e della tragica strage di centinaia di civili abissini il 19 febbraio 1937 cui seguì a maggio una più feroce rappresaglia, il massacro del villaggio monastico di Debre Libanos dove furono uccisi circa duemila tra monaci e pellegrini. Stermini la cui accanita e inaudita violenza oltrepassava le logiche militari, eccidi rimasti impuniti e a lungo sepolti nell’oblio.

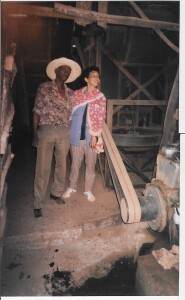

Maria Abbedù seduta tra due Anuak, operaie lavoranti nell’azienda di Oreste per l’essiccazione del caffè, 1967 (Archivio Viarengo)

«Sui libri di storia delle mie figlie avevo sempre solo letto che l’Italia aveva colonizzato l’Etiopia, punto e basta. Nessun accenno alla resistenza, ai patrioti, alle nefandezze compiute, alla vita vissuta dagli italiani che stavano nel corno d’Africa prima, durante e dopo l’invasione». Maria Abbedù Viarengo riflette sulla vita del padre che, pur privato dei suoi beni, scelse di restare anche dopo la fine della guerra nei luoghi «dove il cielo è rotondo e l’acqua si prendeva alla fonte, dove era ben voluto e mai nessuno lo aveva insultato per il colore della sua pelle». A Ghidami dove si trasferì Oreste era diventato un “oromo bianco”, qui celebrò il matrimonio secondo le usanze locali con la sposa in groppa a un cavallo accompagnata in corteo da amici e parenti a casa dello sposo. Qui è nata l’autrice e qui ha trascorso l’infanzia, anni sereni vissuti tra le piantagioni di caffè coltivate in famiglia, stagioni durante le quali ha frequentato le foreste e gli animali, ha giocato con i coetanei abissini e con loro ha imparato a tendere l’esca per i pettirossi e i passeri, a battere i coperchi delle pentole per cacciare con il forte rumore le giammà, lo sciame infestante di formiche prive di vista, a suonare il krar, uno strumento musicale rudimentale costruito con le bacchette di ferro appiattite di vecchi ombrelli disposte su una scatola di legno a fare da cassa armonica.

«Ghidami era fiorita e boscosa, fatta di terra e di chicchi di caffè.(…). Come tanti paesi del mondo si svegliava insieme alle madri, ai vagiti dei giovani vitelli, al canto del gallo, ai ragli degli asini, ai secchi che si tuffavano nei pozzi per attingere l’acqua, al profumo che la rugiada sprigionava dagli eucaliptus, al millenario appuntamento, sulla linea dell’orizzonte, tra la terra e il sole. Il cielo di Ghidami è rotondo e intero».

Nelle ultime pagine del libro il racconto della storia familiare di più generazioni sfuma nella dimensione mitopoietica di una intima autobiografia, nelle immagini sparse di una memoria che nelle nostalgia proustiana dell’infanzia risale al tempo felice di una comunità solidale, di una prossimità con la natura, di una armonia perduta.

«Rivedo fuori da ogni casa a Ghidami un bricco che conteneva dell’acqua e un bicchiere, coperti di foglie di banano: erano lì per i viandanti, per chiunque fosse di passaggio e avesse sete, per i forestieri. Da adulta avrei avuta paura un giorno di dover bere, a casa mia, l’acqua del viandante, l’acqua di colui o colei che nessuno conosce».

Nello straordinario flash back di un’usanza che conservava i tratti evangelici della fraternità l’autrice rievoca un costume, una cultura, un mondo, misura la distanza dagli egoismi del presente, dalle angustie di una società oggi disgregata, sospettosa e ripiegata su se stessa. Si interroga infine sul tema controverso dell’identità, ovvero delle identità, sul concetto traviato di italianità, sulla complessa esperienza del colonialismo e delle migrazioni e sul contrastato e faticoso diritto della cittadinanza.

«È ad Asmara che sentii per la prima volta la parola meticcia rivolta a me. Avevo circa quattordici anni, e non ne conoscevo il significato. Noi eravamo bellissimi! Venuti al mondo con fattezze e colore che evocavano entrambi, bianchi e neri, italiani e abissini. Costantemente ci veniva richiesto di schierarci con gli uni o con gli altri. Noi, sfida delle certezze razziali, ai nazionalismi, noi lì e ancora qui, ad abradere confini culturali, religiosi, sociali, a rappresentare il conflitto, ancora vivo e bruciante, tra culture diverse. Forse. Collettività su cui rovesciare le proprie irrisolte tensioni. (…) Sono venuta al mondo quando erano passati solo undici anni dalla promulgazione fascista delle leggi razziali italiane, che proibivano gli italiani di sposare un’indigena e mettere al mondo dei meticci. Temevano il formarsi di una terza razza, di “inquinare il seme”, così imponevano gli italiani di tramandare ai figli il sangue puro come lo avevano ricevuto. Puro, in un Paese come l’Italia, in passato palcoscenico di innumerevoli invasioni. (…) Sulla carta sono cittadina italiana, ma nella realtà ogni meticcio è l’identità più antica e universale del mondo, secondo il principio dello ius sanguinis mi è stata trasmessa la cittadinanza italiana. Secondo il principio dello ius soli sono cittadina etiope. “Tu papà, ti senti etiope o italiano?” Gli chiesi. “non capisco la domanda”, mi rispose»».

Le parole di Maria Abbedù Viarengo cadono come macigni nella palude di una contingenza politica in cui il sangue è ancora rovinoso simbolo di razza, di etnia, di nazione. Nel discorso pubblico si sciolgono e si risolvono nel sangue i vincoli sociali, i patti civili, i diritti e le appartenenze in una recrudescenza di linguaggi, di pratiche e di posture che stigmatizzano i diversi, gli stranieri, i figli degli immigrati come i nati da unioni miste. La consanguineità è sinonimo di italianità, la contaminazione è vocabolo da esorcizzare, i meticci discriminati perché non abbastanza puri per essere cittadini. La storia coloniale resta avvolta nell’aura retorica di un nazionalismo dissimulato in patriottismo, di una sovranità statale ancora associata in termini militari alla sacralità del suolo e all’imperialismo di frontiere e confini. Nella sconcertante eredità di questo passato il gerarca generale Rodolfo Graziani, responsabile delle stragi in Etiopia come in Libia, è celebrato in un sacrario monumentale eretto con finanziamenti pubblici in un comune vicino a Roma. E recentemente due francobolli sono stati dedicati a Italo Foschi e Maffeo Pantaleoni, esponente dello squadrismo il primo e teorico del razzismo antisemita il secondo. Memorie rimosse, tradite, storpiate, manomesse. Figure e vicende da ripensare, da deprecare, da condannare.

Il libro di Maria Abbedù Viarengo è un contributo prezioso alla conoscenza non solo della storia coloniale ma anche della letteratura delle migrazioni, di quella crescente produzione di scritti – romanzi, testimonianze, storie di vita, saggi – ad opera delle seconde generazioni che utilizzano la lingua italiana e si fanno interpreti di una significativa soggettività transculturale nel proporre una revisione critica delle esperienze e delle rappresentazioni, una mediazione e rinegoziazione delle identità e una forte destrutturazione delle prospettive postcoloniali. Se consideriamo il ruolo fondativo della letteratura nella costruzione della nazione e della sua narrazione collettiva, non è peregrina l’ipotesi che questi scrittori, figli di molteplici e diseguali diaspore, stiano concorrendo alla plasmazione culturale di una nuova coscienza nazionale.

Chi come Maria Abbedù Viarengo sceglie la lingua degli ex colonizzatori per scrivere il suo racconto esprime una posizione politica che accredita autorevolezza al suo sguardo su quel nostro passato troppo spesso disinvoltamente archiviato o deliberatamente dimenticato. L’autrice pone al centro del suo orizzonte narrativo coloro che hanno subìto le atrocità e i traumi della conquista coloniale italiana, dell’uso insensato dell’iprite, delle conseguenze delle leggi razziali. Nell’intrecciare la storia e la letteratura, la memoria pubblica è destinata ad ampliarsi, ad accogliere nuove fonti e nuove visioni, anche se queste sollecitano valutazioni autocritiche e sentimenti di vergogna. «Quando chi ha inflitto dei torti ascolta i ricordi di chi li ha subiti – ha scritto Paolo Jedlowski (2009: 230) – la memoria delle sue stesse azioni si modifica irreversibilmente. La vergogna non è una gran riparazione; ma significa aver fatto proprio anche il punto di vista dell’altro».

Sciufe, fedele aiutante di Oreste, nel capannone destinato alla pulitura del caffè (Archivio Viarengo)

Se Nel marsupio della storia dialogano nuove voci che prendono la parola e aiutano a ricordare il nostro recente passato, a ripensare alle nostre responsabilità e a ristabilire verità inconfessate, i paradigmi della storiografia vanno probabilmente ridefiniti e gli stessi canoni letterari vanno riarticolati entro la cornice di relazioni transnazionali e transculturali. Con la sua opera Maria Abbedù Viarengo pone questioni che interrogano il nostro modo di costruire conoscenza e di fare memoria. La storia delle tre generazioni di italiani vissuti in Etiopia irrompe in una Italia oggi impaurita e incattivita. Invita a decolonizzare il pensiero, lo sguardo, il linguaggio. Insegna a riannodare i fili spezzati, a chiudere cicatrici mai sanate, ad assumere una consapevolezza critica della storia nazionale, ad elaborare una memoria condivisa, una cultura aperta, inclusiva, plurale.

Ambaradam è parola che nel lessico degli italiani è sinonimo di caos, di confusione. In realtà evoca il massiccio montuoso che si trova a nord di Addis Abeba, il luogo dove si consumò la strage di Gaia Zeret, tra il nove e l’undici aprile del 1939. Centinaia di etiopi che avevano trovato riparo in delle grotte vennero asfissiati con l’iprite e sterminati. Ci sono i nomi degli amici trucidati nei ricordi di Piero, il fratello di Oreste che fu testimone e nel racconto di Maria Abbedù:

«Gli uomini, le donne e i bambini avevano tentato di fuggire cercando l’aria e la luce: dietro di loro avevano il buio delle grotte, davanti il fumo dei gas e le scintille sprigionate dalle armi e dai lanciafiamme, che incenerivano chi era ancora vivo ed era riuscito a uscire. Non avevano smesso finché non li avevano assassinati tutti. L’orrore, il panico, la pena e l’incredulità sono ancora oggi aggrappati a quelle grotte e alla memoria indelebile degli etiopi».

Quando episodi come questo entreranno nei libri di scuola, quando tra le numerose Giornate nazionali commemorative si introdurrà la “Giornata della memoria per le vittime africane dell’occupazione coloniale italiana”, quando un qualche monumento, lapide, targa, restituzione di beni ed esposizioni museali avranno finalmente e pubblicamente risarcito le comunità offese, allora forse senza più vergognarci avremo imparato a connettere quel passato al nostro presente, a guardare ai migranti che vivono nelle nostre città con un’altra sensibilità, con un altro approccio. Con questa speranza leggere il libro di Maria Abbedù Viarengo, che affida alla letteratura il compito di riappropriarsi delle memorie private e familiari, è un esercizio di impegno politico e di educazione civica, ci fa partecipi della violazione di un tabù storiografico, ci spinge a rompere l’imbarazzato silenzio dell’interdetto, il lungo e colpevole oblio della rimozione collettiva.

Dialoghi Mediterranei n. 71, gennaio 2025

Riferimenti bibliografici

G. Benvenuti. Letteratura della migrazione, letteratura postcoloniale, letteratura italiana. Problemi di definizione, in Leggere il testo attraverso il mondo. Vent’anni di scritture della migrazione, Clueb, Bologna, 2011: 247-260.

J. L. Borges, Oral, Editori Riuniti, Roma 1981

C. Greppi, Storie che non fanno la Storia, Laterza Roma. Bari 2024

P. Jedlowski, Memorie pubbliche e memoria autocritica. Su alcune recenti rappresentazioni del passato coloniale italiano, in «Il Mulino», LVIII, n. 2, 2009: 226-2349.

M. Abbedù Viarengo, Nel marsupio della storia. Italiani d’Etiopia, Funambolo, Rieti, 2024

_____________________________________________________________

Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. Nel 2015 ha curato un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (De Lorenzo editore). La sua ultima pubblicazione, Per fili e per segni. Un percorso di ricerca, è stata edita dal Museo Pasqualino di Palermo (2020). Per la stessa casa editrice ha curato il volume Per Luigi. Scritti in memoria di Luigi M. Lombardi Satriani (2022).

______________________________________________________________