dopo saman

di Aldo Aledda

Il saggio di Ciccozzi (pubblicato su Dialoghi Mediterranei nel n. 51) su immigrazione e Islam, tolleranza e intolleranza, assimilazione e melting pot, che si impone per la chiarezza delle premesse, la coerenza e l’attenta argomentazione delle deduzioni, stimola un allargamento delle riflessioni su questi temi, rispetto ai quali riterrei opportuno presentare alcuni elementi fattuali, peraltro ben conosciuti da chi si occupa di flussi migratori, ma che spero siano destinati ad arricchire il dibattito anche in considerazione del fatto che la questione si presta ad approcci interdisciplinari.

Utilità delle migrazioni

Sull’utilità dei movimenti migratori quasi nessuno ha dubbi, a meno che non si abbia politicamente la vista corta o, come capita in Occidente, che la sensazione di vivere nel benessere più assoluto impedisca alla popolazione di accorgersi del mondo circostante. A prescindere dalle opinioni poco meditate di una buona parte dell’elettorato italiano riguardo al problema (non dimenticando che da alcuni anni il nostro popolo occupa il primo posto nelle rilevazioni internazionali sul sentimento razzista europeo), in primo luogo paiono indiscutibili i benefici economici dei movimenti migratori nella misura in cui anche recenti studi hanno dimostrato che lasciare libero campo consentirebbe oggi il raddoppio della ricchezza mondiale. In secondo luogo, è egualmente noto il merito delle migrazioni di impedire il declino di aree soggette allo spopolamento o caratterizzate da una bassa natalità o da decadenza biologica. La grande emigrazione europea verso le Americhe, ma se vogliamo anche quella verso il continente australe, oltre ad assolvere a quest’ultima funzione, si è rivelata alla lunga un volano per lo sviluppo economico di tutto il mondo. Ciò ha segnato soprattutto nel Nord America l’emergere di un Paese che avrebbe assunto in breve tempo la funzione leadership internazionale, coinvolgendo e trainando in questo processo anche l’area europea da cui provenivano i principali protagonisti e stimolando nel contempo lo sviluppo di Paesi dell’area del Pacifico su cui ci si affacciava e interfacciava.

Ma anche riferendoci a processi economici circoscritti a singole realtà locali è noto come l’arrivo di nuove forze consenta di sostituire in certi lavori la popolazione residente che non ha più interesse a svolgerli, a reggere il sistema pensionistico e del welfare, per giunta senza incidere su quelli, ma incrementando la fiscalità generale e l’iniziativa imprenditoriale, come per l’Italia da anni sono impegnate a dimostrare le ricerche e gli studi in particolare del gruppo che si trova intorno a Franco Pittau, Idos e la Fondazione Migrantes. E ciò a tacere della circolazione dei talenti nel mondo che arricchiscono la ricerca scientifica e migliorano le diverse professionalità nel pianeta, da quelle imprenditoriali a quelle artistiche e sportive fino all’insegnamento universitario. Da ciò ne consegue che se si impedisse a tutte le persone che compongono questo universo di muoversi lo sviluppo della nostra terra risulterebbe gravemente compromesso.

Processi assimilatori ed espulsivi

Processi assimilatori ed espulsivi

È chiaro che per tutto ciò vi è da pagare un prezzo. Infatti, l’impatto dei flussi può rivelarsi devastante e travolgente per le civiltà in cui si manifesta anche quando, come capita in Italia, lo straniero o il diverso che arriva semplicemente può destare ansie e alimentare paure. Così la grande emigrazione europea nel Nuovo Mondo ha annullato le identità etniche e culturali preesistenti, anche di gloriose civiltà, come quella Inca e Maya. Come pure non dobbiamo dimenticare che il grande processo che è stato all’origine della nostra civiltà occidentale e che oggi la gran parte degli abitanti è disposta a difendere con le unghie e con i denti da chi è ritenuto volerla stravolgerla, ha avuto alla sua origine proprio dei flussi migratori. Non a caso la storiografia e tutta la narrazione occidentale, prima che storici come Pirenne e Le Goff chiarissero che si trattava solo di flussi migratori mal gestiti dall’amministrazione romana, ha definito i movimenti di popoli che dal nord e dall’est dell’Eurasia si indirizzavano verso le sponde del Mare Nostrum riduttivamente come “invasioni barbariche”. In realtà si trattava di popolazioni che, attratte dalla grande civiltà greco-romana, intendevano solo farne parte e che nel tempo ci riuscirono pure, divenendone anch’essi funzionari, amministratori, comandanti e sacerdoti. Non dimentichiamo che lo stesso inserimento a Roma della religione cristiana fu effetto di specifici processi migratori dal bacino orientale, culla delle grandi religioni, in cui questa si era sviluppata. Si trattò di popolazioni che lentamente si incunearono tra l’impero di Occidente e quello di Oriente, spesso inserendosi nelle rispettive lotte interne o abbracciando questo o quell’altro orientamento religioso (o eretico). Ciò diede vita anche, come avvenne in Francia nel III e IV secolo d.C. e come fa notare lo storico americano Peter Brown, a una particolare élite gallica che coltivava una sua romanità cui si contrapponeva una romanità locale più avanzata che considerava la prima paradossalmente come espressione di un ancien régime.

Ma ancora oggi non è un caso che l’Ungheria – che difende con orgoglio l’origine e l’identità da quel popolo che più di tutti fece tremare l’Impero romano, ossia gli Unni che da quel territorio proveniva, e con esso lo stesso nome del loro capo, Attila, che nell’immaginario collettivo occidentale, è ancora sinonimo di devastazione (fino a poco tempo fa un’importante organizzazione ambientalistica italiana attribuiva ironicamente il cosiddetto “Premio Attila” all’amministratore pubblico che si era maggiormente distinto nel rovinare l’ambiente naturale della sua regione) – orbene proprio questo paese sta all’avanguardia in Europa nel difendere le frontiere da chi vorrebbe stravolgere i valori della civiltà cristiana e occidentale. Una civiltà, non dimentichiamo, che è stata il frutto dell’azzeramento della cultura e dei simboli della cosiddetta civiltà “pagana” che fino allora la caratterizzava, come prima di tutti ha dimostrato per la città di Roma lo storico tedesco Gregorovius.

Dopo di che, è vero, ci sono state sintesi, riallineamenti e continuità, come quando i monaci nei secoli più bui del Medioevo salvarono dall’estinzione il grande patrimonio letterario greco-romano e il latino si mantenne per molti secoli la lingua ufficiale di quella Chiesa cristiana, che nel frattempo nella stessa città, anche come potere temporale, si era sostituita all’Impero. Anche gli americani, se vogliamo, hanno rivalutato gli usi, i costumi e i diritti degli aborigeni; la stessa cosa hanno fatto gli australiani e i neozelandesi, che oggi appaiono più che mai impegnati a trovare una giustificazione e un’identità alle loro troppo recenti società nelle culture preesistenti al loro insediamento. Va sicuramente inquadrato in quest’ansia di riscoprire e rivalutare certi comportamenti il fenomeno che ha visto di recente negli Stati Uniti d’America l’insorgere di un’ondata iconoclasta rivolta ad abbattere le statue di Cristoforo Colombo e di altri pionieri considerati espressione di un periodo e di un’attività di invasione e di sopraffazione delle etnie preesistenti.

Per comprendere la permeazione, la persistenza e l’interazione valoriale nelle società investite dai flussi migratori lo sguardo va allungato ancora di più di quanto non possa fare il politico che si pone davanti una scadenza elettorale, come la destra estrema oggi in Italia, ma piuttosto con la visione dello statista che ragiona sul lungo periodo. Come abbiamo accennato, il primo impatto delle migrazioni di solito è negativo, in entrambi i sensi. Anche economicamente gli immigrati, a meno che non siano “cervelli”, non portano un granché di aiuto alla comunità (qui appunto si fermano quasi tutte le analisi dei movimenti contrari all’immigrazione in Italia). Non basta che allevino la pena dei contadini nella raccolta dei pomodori o della vendemmia e neppure che non gravino come i residenti sul sistema sanitario perché sono giovani (o relativamente immunizzati, come si è visto per il Covid 19), perché le spese dell’accoglienza, della formazione e dell’inserimento sono tutte a carico dello Stato ospitante e pesano sulla collettività. In genere è dopo la prima generazione che gli studi relativi hanno collocato il ribaltamento della situazione: i giovani formati e linguisticamente inseriti nella società si rivelano vivaci, intraprendenti e molto ben disposti nei confronti della società che li ha accolti: l’economia della Silycon Valley è per più della metà alimentata da immigrati, lo stesso Steve Jobs era figlio di padre siriano e di madre statunitense figlia a sua volta di immigrati tedeschi; inoltre più della metà dei premi Nobel americani sono di origine straniera. Certamente il dato è controverso e dipende da diversi fattori oltre che dalle aree geografiche prese in considerazione.

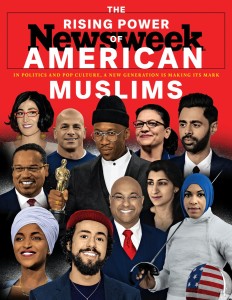

Si rimane comprensibilmente perplessi e sconcertati davanti ai dati che dipingono, per esempio, i migranti islamici quasi dappertutto, dagli Usa alla Cina, come veicolo di valori antitetici con la società ospitante. Le differenze esistono e occorre tenerne conto. Certamente in Usa l’elemento musulmano appare più legato ai valori americani che a quelli originari e più in linea con gli aderenti alle altre religioni, almeno in termini di evoluzione della “pratica” religiosa. Effettivamente nel Nord America, nonostante sia stata la patria del melting pot, l’assimilazione corre più veloce che in Europa. Leggi, usi e costumi vanno assimilati più rapidamente per effetto di una pressione culturale e di stili di vita che emarginano anche economicamente chi non tiene il passo. Il fenomeno merita qualche parola di più. Di recente l’Economist in un servizio sui musulmani in America ha colto non pochi elementi di diversità rispetto allo stesso fenomeno in Europa (Muslims on top, September 11h 2021). Si parla di una comunità, infatti, che, da quattro secoli in Usa, negli ultimi venti anni appare molto cambiata: ha quasi raddoppiato la sua consistenza (3 milioni e mezzo, di cui più della metà nati all’estero) e aumentato la sua preminenza nella società americana. Oggi quella musulmana in America è la più istruita tra le comunità religiose (per esempio nel Michigan più del 15% dei medici sono musulmani a differenza del 3% della restante popolazione) e presenta un gran numero di persone non solo nei posti chiave dell’amministrazione federale e statale (addirittura una donna nel Congresso), ma anche nel cinema e nella letteratura. Certo non hanno avuto mai vita facile, soprattutto dopo le Torri gemelle e quando Trump ha vietato l’ingresso dei musulmani in Usa; per giunta la maggior parte dei bianchi repubblicani la vede di malocchio (anche se, a conti fatti, gli attacchi jihadisti in America dopo il 2001 che hanno prodotto 107 morti, ne hanno fatti meno di quelli dei suprematisti bianchi).

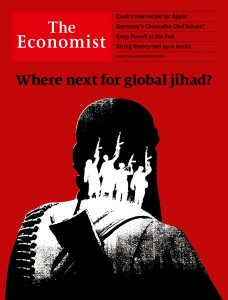

Per il resto l’elemento musulmano in Usa che ha trovato nell’America opportunità, libertà religiosa e cultura civica, ma anche distanza fisica dalla passata esistenza, tende a essere più patriottico e meno interessato dei correligionari in Europa alla jihad. In buona sostanza l’American dream si è rivelato un forte antidoto nei confronti dell’estremismo e i musulmani americani rispetto a quelli europei si mostrano meno preoccupati delle pratiche e delle credenze tradizionali (molte delle quali condividono peraltro con la Chiesa Evangelica; per inciso i musulmani americani preferiscono mandare i figli a studiare nelle scuole cattoliche perché sanno che lì i valori religiosi sono più tutelati). Il Covid, che ha colpito un gran numero di seguaci di Trump antivax e antimusulmani, ha messo in evidenza proprio l’utilità dei medici musulmani che li hanno curati quando sono stati ricoverati, tanto da far dire a un dottore di fede musulmana: “Quando le persone si trovano davanti alla realtà della morte o alla morte dei loro cari, l’agenda politica passa in secondo piano”. Una speranza per l’Europa? Credo proprio di sì. Tuttavia tutto ciò ci riporta in qualche modo ancora alle dinamiche religiose.

Non c’è dubbio, dunque, che la motivazione religiosa sia da sempre presente nei flussi migratori, soprattutto quando questi sono posti in termini di persecuzioni. La storia della diaspora ebraica è esemplare, ma abbiamo visto anche come sia stata proprio l’emigrazione giudaico-cristiana dalla Palestina a Roma a gettare le basi della civiltà occidentale. Da allora la storia dell’Occidente europeo ha conosciuto il fenomeno migratorio religioso come conseguenza di persecuzioni derivanti dalla Riforma e dalla Controriforma: gli ugonotti perseguitati in Francia dopo l’Editto di Nantes si rifugiarono nelle aree più accoglienti del continente europeo e soprattutto dell’America del Nord, in cui a Plymouth si erano già rifugiati nel 1620 i “padri pellegrini”, i puritani in fuga dalla persecuzione inglese. Certamente gli immigrati religiosi si sono rivelati sempre una categoria poco malleabile a differenza di quelli che si sono spostati per ragioni politiche o economiche o ambientali.

L’impostazione religiosa cristiana prevalente degli Stati Uniti impressa dall’emigrazione inglese e tedesca, fu ribaltata dall’arrivo dell’emigrazione irlandese e italiana dell’Ottocento che non mostrava alcuna intenzione di cedere sul fronte dei convincimenti cattolici, e poi fu rafforzata nel Novecento e lo è ancora oggi in particolare dall’arrivo dei Latinos che hanno fatto la Chiesa cattolica la prima in Usa, un’autentica potenza soprattutto nel campo dell’istruzione e della sanità e non meno influente in quello dell’economia (un servizio dell’Economist di qualche anno fa sul ruolo economico di questa negli States la definiva la prima company americana e il cardinale Dolan, l’arcivescovo di New York, il più grande landowner di Manhattam).

Comprensibilmente le dinamiche migratorie non sembrano scalfire le convinzioni e i valori religiosi, che sono quelli più profondi, anche se talvolta non manca il condizionamento del resto dei costumi sociali. Infatti, i processi sono lenti e le maturazioni comunque sono influenzate dall’ambiente in cui si vive. Per cui frequentare, per esempio, le università europee o i luoghi di lavoro occidentali, possono contribuire a favorire una lettura più “storica” e meno legata alla lettera dei precetti della propria religione e, alla lunga, come pare stia avvenendo negli Stati Uniti, aiutare a trovare una soluzione al problema di vivere in una società che presenta un taglio completamente diverso. D’altronde anche la Chiesa cattolica americana, pur nella sua distinzione, nel vederla agire su quel territorio mostra di aver subìto l’influsso di molti caratteri di quella società in una misura che tante volte hanno trovato stupefacente e non condivisibile gli stessi emigrati italiani che provenivano da una fede cattolica dai contorni più paesani, più rituali e festivi, dalle dinamiche approssimate contrapposte a quelle più organizzate ed economiche dei corregionali americani: i miei parenti di Filadelfia erano irritati dal fatto che quando andavano in chiesa non riuscivano a parlare col parroco perché si trovavano il passo sbarrato da impiegati dietro il computer; non sapevano dunque con chi protestare perché la parrocchia aveva messo un’ulteriore tassa sui fedeli per costruire un nuovo edificio di culto. Ma anche la Chiesa cattolica tedesca possiede caratteri analoghi giacché ogni anno lo Stato manda al parroco il tabulato con l’elenco dei fedeli che hanno pagato le tasse alla Chiesa, mettendo in imbarazzo il missionario che in teoria dovrebbe somministrare i sacramenti solo a quelli in regola ed è costretto a fare continue eccezioni per i fedeli di origine italiana che si vogliono sposare o cresimare secondo le abitudini più accomodanti del loro paese di origine.

La prima generazione è quella più conflittuale ed è anche quella che si è portata appresso tutto il carico dei costumi del Paese da cui proviene, donde la curiosità mista a stupore e talvolta a ostilità con cui si confronta con la nuova società. Certamente i Romani trovarono molto più ostici i “barbari” che dilagavano nel loro territorio dopo aver superato gli argini del Reno o del Danubio di quelli che si erano “romanizzati” in due o tre generazioni oppure immediatamente perché erano dei “cervelli”, come Paolo di Tarso o Agostino di Ippona. Ma l’ostilità in prima generazione era continua e crescente, come spiega ancora Brown, dal momento che a Roma i centomila cives erano contrariati dal fatto che gli oltre cinquecentomila immigrati cercassero di accedere al welfare del tempo, ossia alla distribuzione del frumento nel Portico Minuccio, il famoso “panem”; al pari di loro sono oggi tanti italiani che vedono africani e orientali sbarcati nella Penisola nutriti e ospitati dal Governo. Gli esempi e i paralleli non finirebbero mai, anche andando a vedere nella storia e nella filmografia western come fossero invisi ai residenti “pellerossa” gli immigrati – che sappiamo in prevalenza tedeschi e irlandesi – per effetto dell’Homestead Act del 1862 che assegnava a chi si fosse impegnato a lavorarla 35 ettari di terra “selvaggia” (lontana appunto dalle tredici colonie ufficiali che segnavano i confini della nuova nazione); da qui nacque, appunto, la corsa verso il Far West e, con la nascita della concezione della storia americana come “frontiera” elaborata da Friederick Turner, data anche dall’annientamento sistematico o l’assimilazione forzata dell’etnia cosiddetta “indiana”.

Oggi, in Europa, le preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini provengono sia da immigrati di prima sia di seconda generazione musulmana. Anche se, nel primo caso, si tratta di infiltrati da gruppi terroristici nelle masse di migranti che i servizi di sicurezza non sono stati in grado di prevenire oppure di chi si è radicalizzato nel corso dell’esperienza migratoria. Nel secondo sono figli di immigrati che, come in genere capita per le seconde generazioni, appartengono a quella fascia che il sociologo Gabriele Cappai definisce caratterizzata da un’“identità divisa”, tipica di chi averte l’attaccamento alla terra dei padri e la condizione di vita in “terra straniera” come un conflitto irrisolvibile. Non a caso la gran parte dei responsabili degli atti di terrorismo in Europa provenivano dalle banlieu etniche regolate ancora da leggi e costumi dei Paesi di origine e quasi impenetrabili alle istituzioni e alle forze dell’ordine locali. Quest’ultimo fenomeno in effetti è preoccupante perché, anche se le statistiche mostrano la maggioranza di una popolazione emigrata orientata verso i valori della nuova società, è sufficiente una minoranza predisposta a commettere atti di terrorismo che tutta la convivenza civile e l’accettazione di quella emigrazione ne risulti totalmente condizionata. E ciò anche se gli studi in materia di delinquenza migratoria dimostrano come, fin dall’epoca delle Little Italy e ai giorni nostri, i quartieri etnici abbiano agito da freno ai comportamenti legati alla delinquenza ordinaria. Viceversa, in un Paese come Italia, l’assenza di conati terroristici è stata spiegata proprio col fatto che gli immigrati siano sparsi su tutto il territorio nazionale e non raccolti su alcune zone, almeno nelle proporzioni che l’eventuale concentrazione assume in Paesi come la Francia e il Belgio, per cui risultano più controllati e controllabili.

Conclusioni

Possiamo brevemente concludere che i fenomeni e i processi migratori rifuggono sia da semplificazioni e da analisi parziali sia da decisioni affrettate, come quelle spesso ricorrenti o invocate oggi in Italia. Trattandosi di fenomeni destinati a incidere sul futuro di un Paese il problema è squisitamente politico, per cui occorre non solo una buona dose di buon senso sul momento in cui questi incominciano a manifestarsi ma soprattutto visioni adeguate e senso di responsabilità su quanto si fa nell’oggi in modo che, come è capitato spesso nella storia nei termini che abbiamo in parte visti, non siano le future generazioni ad accollarsi il peso di decisioni miopi e impulsive.

Dialoghi Mediterranei, n. 52, novembre 2021

_____________________________________________________________

Aldo Aledda, studioso dell’emigrazione italiana con un’ampia esperienza istituzionale (coordinamento regioni italiane e cabina di regia della prima conferenza Stato-regioni e Province Autonome -CGIE), attualmente è Coordinatore del Comitato 11 ottobre d’Iniziativa per gli italiani nel mondo. Il suo ultimo libro sull’argomento è Gli italiani nel mondo e le istituzioni pubbliche (Angeli, 2016).

______________________________________________________________