di Flavia Schiavo

Into my Arms

“What’s your name?” [1] Quasi certamente questa fu la prima domanda rivolta ad Annie Moore, la ragazzina irlandese (età trascritta sulla Passengers’ List, 13; 17, sembra, quella reale) [2] registrata come una “spinster” (zitella), che attraversò post sbarco la porta dell’imponente edificio di Ellis Island, la Federal Immigration Station appena inaugurata, “bocca” dalla quale passarono circa 12 milioni di immigrati, la quasi totalità di quelli che raggiunsero gli States [3] fino alla chiusura della Stazione nel 1954. Dietro di lei, i suoi fratelli, Anthony e Philip di 11 e 7 anni.

Era il 2 gennaio del 1892 e i tre, appena scesi dalla S. S. Nevada (una nave a vapore bialberi che trasportava circa 300 persone e, oltre ad alcuni membri della upper class, 148 passeggeri di terza classe) dovettero fare i conti con il gelo newyorchese, un freddo sferzante e secco, differente dalla temperatura dell’Irlanda del sud, alla quale i ragazzi erano abituati.

Il viaggio in mare era iniziato da Queenstown (oggi Cobh, nella Cork County, dove Annie era nata) il 20 dicembre 1891, per concludersi a NYC, dopo 12 giorni tra cui un Natale “on board” forse indimenticato.

Annie e i suoi fratelli stavano lì, alla bocca del porto, sopravvissuti (accadeva di tutto in mare, dai decessi ai matrimoni), fiduciosi, investiti da una luce senza contorni, da una brezza sferzante, gli occhi sullo skyline urbano di fine secolo [4] che sorgeva dal tessuto eterogeneo e densamente edificato di downtown e da quello segnato a terra dal Grid, il Piano del 1811 che definiva una maglia ortogonale indifferenziata, in cui l’edificazione cresceva e in cui era già stato tracciato e “costruito” il Central Park.

Per i migranti, di qualunque estrazione sociale fossero, un sentimento ricorrente era lo stupore davanti alla cortina di edifici svettanti, all’avanguardia del sistema infrastrutturale (i ponti, la subway, di poco successiva all’arrivo di Annie, l’Old Croton Aqueduct), dei “modelli” culturali nel complesso difformi, anche riguardo alla condizione femminile, diversa nella sostanza ed esteriormente, influenzata dal melting pot e dalla tolleranza, qualità necessarie in città come NYC affinché l’economia progredisse e le molte etnie potessero coabitare interagendo reciprocamente. Un’interazione circoscritta e non del tutto fluida, ovviamente, in cui la conflittualità era controbilanciata da un finalismo complessivo orientato verso il binomio “progresso/sviluppo”, espresso all’ennesima potenza a NYC.

Questa singolare intersezione tra lo sradicamento, l’iniziale stupore, l’adattamento e l’assimilazione (NYC è porosa così come lo è la sua cultura urbana) può essere considerata come una delle chiavi della formazione dell’identità urbana e sociale di New York. Per quanto esistessero (ed esistono) comunità insediate in specifiche aree e per quanto sussistesse la volontà di mantenimento della cultura di origine, essa non aveva caratteri di conservatorismo. La solidarietà e la coesione di gruppo tra gli immigranti era, infatti, una costruzione culturale soggetta a reinvenzione per adattarsi alla realtà in movimento.

Anche riguardo alla condizione femminile – uno dei capitoli più coattivi delle dinamiche sociali – emergevano comportamenti antropo- logici diversi, fondati sull’innovazione, sull’accelerazione della trasformazione della struttura sociale, sulla circolazione delle informazioni, sui modelli occupazionali; infatti la percentuale e la distribuzione delle lavoratrici nei vari ambiti, era più alta che in Europa e non unicamente nella working class. Veicolato anche dalle riviste che avevano un’alta diffusione non solo nelle classi medio-alte, tale habitus fu raffigurato dalla Gibson Girl [5] (una serie di disegni pubblicati dal 1890) una figura di donna più evoluta e nuova, più libera, più padrona di sé e del proprio tempo e abile socialmente. Tale “prototipo” ebbe un certo peso nella trasformazione concreta anche del mercato del lavoro, influenzando l’ingresso della donna in alcune professioni prima precluse: durante l’età d’oro delle illustrazioni americane, ad esempio, tra il 1880-1930, un numero notevole di donne perseguì con successo la carriera nel campo delle arti visive.

Quel 2 gennaio – quando Annie e i suoi fratelli approdarono alla Stazione di Ellis Island nuova di zecca – qualcuno venne a prenderli. Forse Julia, la loro madre che già da quattro anni, insieme al marito Matthew, in coabitazione in un Tenement – immobile popolare – quasi certamente con altri irlandesi, risiedeva al n. 32 di Monroe Street, a Lower East Side, Manhattan.

Le fonti evidenziano quanto fosse alto il numero di irlandesi in arrivo a NYC. Irish in fuga dalla loro terra, che viveva un collasso socio-economico, tra carestie e sommosse [6]. Se la Great Irish Famine degli anni ’40 dell’Ottocento e la Young Irelander Rebellion del 1848 furono eventi che spinsero a emigrare, un brano tradizionale, Skibbereen [7], scritto intorno a quei difficili anni restituisce, in forma di amaro e rassegnato dialogo tra un padre e un figlio, le dolorose ragioni che inducevano gli irlandesi all’esodo.

I numerosi arrivi dall’Europa, Canada e Cina, durante tutto il XIX secolo furono indotti da una rete di variabili, micro e macro: la condizione sociale, lo sviluppo economico assai differente nelle varie nazioni, gli eventi bellici, le carestie (es. quella di patate che interessò l’Irlanda tra il 1845 e il 1849), il sottosviluppo endemico di alcuni milieu, le lettere che i migranti inviavano alle proprie famiglie d’origine, nelle quali l’America era raccontata come la terra dell’abbondanza e delle opportunità. A ciò si connettono lo sviluppo delle città americane dell’East Coast e la competizione tra esse. Un imponente feedback.

Tra gli esempi emblematici di tale fenomeno il porto di NYC, il quale aveva surclassato quello di Boston e Philadelphia e registrato fin dalla prima metà dell’800 una mole di esportazioni cinque o sei volte maggiore di quelle della capitale del Massachusetts e 25 volte superiore di quelle della città più importante della Pennsylvania. In tal senso il porto newyorchese può essere considerato come antesignano esempio di una rete di trasporto “hub and spoke”, un modello di sviluppo reticolare costituito da uno scalo in cui si concentravano la maggior parte dei transiti di un ambito oramai globale.

Sulla scorta dei vantaggi geografici che NYC possedeva e del cambiamento della tecnologia di trasporto che vide l’affermarsi di navi transatlantiche sempre più grandi e veloci, nel corso del XIX secolo, si registrò un incremento dei “movimenti”: nel 1834, 1.950 navi dal porto di New York trasportavano 465 mila tonnellate di merci; nel 1860, 3.982 navi trasportavano 1.983.000 tonnellate di merci. Come vividamente ci mostra Walt Whitman in Crossing Brooklyn Ferry: «The sailorat work (…) The large and small steamers in motion (…) The white wake left by the passage, the quick tremulous hirl of the wheels».

Arrivavano e partivano, dunque, navi, derrate e persone e, anche grazie a tale trasformazione tecnologica, che induceva verso l’agglomerazione, NYC assumeva il ruolo di porta d’America.

In sintesi, per le migrazioni, possono distinguersi cicli consecutivi: dalla Colonial Era (1600-1775) alle fasi successive, tra cui quella nota come New Immigration, intorno al 1880, quando una folla di ebrei e cattolici, dall’Italia, dalla Russia, arricchì notevolmente quel melting pot che si stava configurando nella vasta area del Nord America, dove le maggiori risorse – in assenza di un potenziale endogeno ricco come quello esistente in America latina (es. il clima) – erano le risorse umane. E dove i migranti erano lo strumento di sviluppo per le diverse attività economiche intra-urbane come pure per la massiva trasformazione del territorio nazionale su cui in pochi anni sorsero chilometri di railroads, fattorie, città spesso caratterizzate da attività mono-imprenditoriali.

Queste grandi ondate migratorie aumentarono in relazione alla stabilità degli assetti politici, mentre iniziavano a manifestarsi le trasformazioni della Rivoluzione industriale e in concomitanza con l’abolizione dello schiavismo (abrogato in tutti gli States nel 1864) che – con la tratta – aveva rappresentato una migrazione forzata di milioni di afroamericani. Tra il 1841 e il 1850 le cifre degli arrivi, già alte in precedenza, triplicarono con una fortissima impennata proprio degli irlandesi, non unicamente per la carestia di patate, ma a causa dello sviluppo economico, decisamente inferiore in Irlanda, e per la forte conflittualità con la Gran Bretagna.

Durante il 1820 arrivarono 8.385 migranti, il 43% erano irlandesi, il 29 % erano sudditi della Gran Bretagna. Il successivo esteso gruppo proveniva nella stragrande maggioranza dalla Germania, dalla Francia, dal Canada. In quegli anni NYC stava consolidando la propria posizione egemone, basti ricordare che l’Erie Canal – canale di connessione di NYC con il lago Erie e funzionale al raggiungimento del sistema dei Grandi laghi, costruito tra il 1818 e il 1825 – fu edificato soprattutto con il lavoro degli irlandesi.

Tra il 1850 e il 1930 arrivarono dall’Europa del nord, oltre ai 4.5 milioni di Irlandesi, circa 5 mln di tedeschi e 3.5 mln di inglesi. Nel complesso 25 mln di europei intrapresero quel lungo viaggio, tra essi molti italiani (provenienti sia dal nord, sia dal sud, soprattutto dopo l’Unità, con un apice intorno al 1910) e numerosi greci, ungheresi, polacchi, norvegesi, svedesi, libanesi, siriani, cinesi, ecc., cui si unì una grande popolazione di ebrei, tra i 2.5 e i 4 mln. L’umana moltitudine in marcia giungeva nel Nuovo Mondo.

Pur essendo stata registrata per seconda nella Passengers’ List (la prima della lista era un’altra irlandese di 21 anni), Annie divenne un simbolo e le venne attribuito l’onere di essere la “migrante zero”, ruolo impegnativo compensato da un dono del Federal Government, che un American Official le offrì: dieci dollari d’oro (l’equivalente di circa 250 dollari odierni) un miraggio, in quell’epoca, per i membri della working class cui i genitori di Annie [8] appartenevano. Essi, a New York dal 1888, erano parte di quella marea umana che abitava la città in una stagione in cui New York (Manhattan) contava circa un milione e 500 mila anime. Era, infatti, una delle città più popolose d’America e del pianeta (solo Inner London la superava, nel 1891, con 4.422.340 ab.), pochi anni prima dello spartiacque temporale del 1898 quando, fondata la Great New York City si consolidò un sistema geografico e urbano complesso – denso di rapporti e ”gravitazioni” reciproche – fatto dai Five Boroughs (Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island). Il censimento del 1900 post “consolidamento” registrò, infatti, la cifra di quasi 3.5 mln [9] di abitanti, con un’impennata e un picco per l’aggregazione degli altri quattro Distretti e per l’arrivo dell’enorme folla di migranti.

Monroe Street, dove Annie e la sua famiglia abitarono, ancor oggi un’area sgranata e meno compatta di altre zone circostanti, è a downtown, Lower East, a ridosso del waterfront, che avrebbe ospitato il Manhattan Bridge – passaggio sospeso, tra altri due ponti, il Brooklyn e il Williamsburg (entrambi precedenti) – aperto nel dicembre 1909, ulteriore asse di congiunzione tra Manhattan e il prolungamento di Flatbush Avenue, nei distretto di Brooklyn abitato da molti migranti, tra cui una vasta compagine di Irlandesi.

Tale insieme urbano, separato dall’East River, costituiva una macro-area interdipendente, dal ruolo nevralgico, abitata anche dalla working class che lavorava sia a Manhattan che a Brooklyn (nel Real estate – costruendo edifici; negli stabilimenti di stoccaggio della carne, a West Side; al mercato del pesce; negli stabilimenti di produzione di abiti o carta o nell’industria pesante). Il ruolo del “comparto” era cruciale anche nella progressiva strutturazione della geografia urbana essendo, per quanto attiene l’area di Manhattan, a ridosso del Financial District, di Little Italy, del Fulton Fish Market (aperto nel 1822 e trasferito nel Bronx nel 2005), dei waterfront, linee di connessione e bordi e, soprattutto in quella fase, anch’essi sede di industrie e di moli, bocche del network urbano su scala locale e globale. I waterfront, assimilabili a una sorta di “limite periferico” a volte ospitavano cimiteri o erano frutto di un riempimento mirato ad ampliare l’esiguo territorio di Manhattan, con la tecnica dell’infill [10].

La frontaliera Brooklyn, invece, che accoglieva in quella fase l’industria pesante, tra cui gli zuccherifici, iniziava a essere fittamente urbanizzata e abitata da un’eterogenea compagine etnica distri- buita nei 250 kmq di superficie totale del Distretto, fatto da diversi aggregati e quartieri, articolati in base a una maglia regolare, interrotta da alcuni interessanti “fatti” urbani, come il Prospect Park. La maglia, neutra e flessibile per quanto attiene usi e funzioni, passibile di (auto) organizzazione interna, in quegli anni presentava già una certa densità sia abitativa, sia edilizia. Un “paesaggio” morfologicamente meno ibrido, denso o in trasformazione di quello di Manhattan, dal cui esame si evince la metamorfosi dello spazio sociale di quegli anni: un’altissima specializzazione (per “punti”, rappresentati da un singolo edificio o da uno spazio aperto; per “sistemi”, rappresentati da ambiti complessi, non pianificati, che comprendevano numerose costruzioni e innumerevoli tipologie), un’altissima mixitè funzionale non preordinata, un’elevata porosità, tra contaminazioni e trasformazioni rapidissime sia per saturazione, sia per sostituzione. Soprattutto a Manhattan dove coesistevano aree diversissime immediatamente adiacenti (o frammiste), come il Financial District (a sud e intorno Wall Street) insieme ad altri ambiti, solo apparentemente incompatibili, come il Fulton Fish Market.

Tali compenetrazioni mostravano sia come lo spazio economico e sociale della finanza, fosse morfologicamente intersecato con quartieri etnicamente caratterizzati (in cui viveva la working class) o con grandi luoghi produttivi (come Fulton), sia quanto fosse informale il carattere, metamorfico e insidioso del Capitale urbano newyorkese che non si alimentava, come in Europa, del bifido, più statico e pesante sistema posizionale, costituito dalla Fabbrica e dalle abitazioni degli operai, cioè di quella macchina produttiva che richiedeva una separazione dal resto del tessuto urbano. Questa dicotomia in Europa, generava una più elevata marginalizzazione di alcune fasce sociali, e induceva anche implicitamente una caratterizzazione estetica tendenzialmente uniformante progettata ex ante in altre parti della città, quelle borghesi.

Ripensando alla formazione morfologica delle capitali europee, infatti, si comprende come espungere – per necessità e per scelta del Capitale – il binomio fabbrica/residenza degli operai, che occupava i bordi urbani – tra i grandi luoghi irrisolti del Novecento – scacciava i “proletari” dal centro borghese, relegandoli in ambiti urbani precisi. Lo spazio della città elitaria poteva così essere riformato secondo un progetto unitario estetico, politico, asettico, monumentale come, considerando le singole differenze, accadde a Parigi, Vienna, Londra o Barcellona.

Marcando la differenza con le coeve Capitali europee, NYC dimostrava in modo specifico sia il proprio sviluppo economico e urbano, sia la crisi insita nel modello ottocentesco: l’ordine, la nominazione delle parti e la distribuzione funzionale tramite lo zoning otto-novecentesco, in stato nascente. La comparazione consente di osservare un interessante “dicotomo” (ridotto a una sintesi estrema): da un lato il controllo urbano/sociale ex ante del Vecchio Mondo, dall’altro il “vuoto” denso di possibilità “non scritte” del Mondo Nuovo.

L’attribuzione delle funzioni urbane avveniva, infatti, a NYC in misura decisamente minore e lo spazio “vuoto” della città si andava trasformando non solo in base a scelte di natura estetica o monumentale, ma in base a un’opportunità socio-economica o a convenienze “ergonomiche” che viravano verso l’efficienza economica (non sociale). La tagliente intelligenza adattiva del Capitale newyorcher generava certamente dei “bordi” – spesso provvisori, a differenza di quelli delle città europee – ma concepiva, soprattutto, appropriazioni impreviste di vasti ambiti (come accadde a Harlem per l’intervento di P. A. Payton) [11] e “porosità” urbane interconnesse da percorsi rapidi e moltiplicabili (la subway; i Ponti; i tunnel), impiego di enormi capitali privati nella trasformazione, intersezioni tra funzioni determinate e/o gruppi sociali, in cui i “bordi” tra gli ambiti avevano natura assai diversa da quelli descritti a Manchester da Engels.

A NYC i confini non erano, quindi, né troppo permanenti, né del tutto invalicabili. Le zone della “città degli esclusi” pur esistenti, non diventavano luoghi stabili di degrado, spesso coesistevano con porzioni “abbienti” (es. Fifth Ave o Broadway). Non certo per interventi politici o filantropici, ma perché la commistione delle funzioni e il Real estate, il mercato immobiliare (tra i capitoli più forti della vitalità urbana che prosperò proprio grazie ai migranti), spingevano verso la trasformazione continua, tramite la demolizione degli edifici esistenti e l’occupazione estensiva del suolo. Quest’ultimo, senza Piano, diventava il campo di gioco tra forze economiche, sociali, culturali (gruppi o singole persone) non equivalenti, ma abituate a combattere una battaglia in termini anche espliciti.

Gli intrecci capillari tra i luoghi, attribuibili all’assenza della zonizzazione e alla mobilità sociale, alle pressioni dei gruppi o degli individui forti, erano parte di un input/output, un feedback fatto di continue micro-rivoluzioni urbane che configuravano intersezioni, corrispondenze, annessioni che solo a volte si sedimentavano, avendo una natura tendenzialmente instabile. La struttura urbana in movimento era data e ridata in un continuum in cui, anche per l’esiguità dello spazio di Manhattan, esempio emblematico, lo Stock Exchange viveva accanto al Mercato del pesce o in cui assi di connessione commerciale, come Canal Street (un ex canale d’acqua, poi coperto e trasformato in strada) era (è) vicina a una “piazza” disegnata, come Washington Square, definita dalle Row Houses (case abitate da una classe abbiente) dove Henry James ambientò uno dei suoi romanzi disvelanti alcune condizioni umane del tempo. Un insieme mercuriale di luoghi abitati, per intero, da migranti.

La Fifth e soprattutto Broadway, per il loro essere assi che corrono secondo la direttrice nord-sud attraversando quasi l’intera Isola, sono esempi cardine di tale fenomeno. Essi presentavano, infatti, un eterogeneo paesaggio sociale, incrociando realtà molto differenti anche tra la West Side e la East Side della stessa strada. Uno spazio ibrido e veloce in cui coesistevano, in una certa qual misura, aree produttive, commerciali o residenziali “ricche”, insieme agli ambiti abitati dai lavoratori. Anche perché produzione e cultura, a NYC, e già in epoca proto-industriale, si compivano secondo modalità smaterializzate più affini alla fase che interessò le città europee nella fase post Industrial Revolution.

Tutto ciò non fu (e, potremmo dire, non è) frutto di una scelta politica o “urbanistica” meditata (l’urbanistica europea, fondata sulla riforma sociale, del “pre-controllo” numerico, cartesiano o illuminista, a NYC non esiste), ma ebbe origine da un assetto “duro” e organico, sperequativo, darwiniano – l’intelligenza urbana newyorchese era “hard”, crudele, irridente, impietosa, selettiva e tutt’altro che sostenibile – estremamente competitiva ma flessibile, anche in quanto la transazione degli affari, l’alta finanza nacquero “per strada” e furono gestite sia tramite un iniziale e performativo laissez-faire, parte del DNA di produzione economica e culturale, sia secondo un self made individuale – e collettivo – che portava a un’endemica ininterrotta mutazione del lavoro, delle competenze, delle persone in un turn over degli impieghi e all’emergere di nuove figure professionali. Uomini e donne che, per esempio, iniziavano a lavorare al mercato del pesce o negli stabilimenti di produzione della carta, avrebbero potuto seguire percorsi di formazione, acquisendo competenze, mutando la propria condizione, a volte con modalità poco ortodosse (per certi versi tollerate, a cui anzi si attribuiva, nonostante tutto, un valore positivo), come fece mr. Philip A. Payton, ricordato come “the Father of Harlem”.

Tale funambolica forma di Capitale (fondata soprattutto sulla trasformazione e sull’innovazione), che ha impliciti e larvali contatti con la Dichiarazione di Indipendenza (1776), la quale contiene e veicola la fabula dell’affermazione del “soggetto” (per la considerazione del ruolo di esso e per la ricerca della “Felicità”), genera morfologie sociali e urbane assai differenti da quelle delle coeve città europee.

Il Fulton Fish Market (oggetto oggi di un intervento immobiliare), dove lavorò anche il marito (di origine tedesca) di Annie Moore, per esempio, aveva un impatto urbano enorme ma non era di certo relegato in area periferica o marginale. Nonostante al n. 11 di Wall Street – dentro la costruzione progettata da uno degli architetti più attivi a NYC, George B. Post (suo lo Stock Exchange, edificato tra il 1901 e il 1903) – o al n. 23, nella House of Morgan [12] – (costruita nel 1913) altro epicentro economico – si sentissero le imprecazioni degli scaricatori e dei venditori di pesce, Fulton divenne il maggiore mercato ittico all’ingrosso dell’East Coast. In South Street, sul waterfront affacciato sull’East River, nei pressi del Brooklyn Bridge, tra Beekman e Fulton Street, fu meta di barche da pesca provenienti da tutto l’Atlantico e dal 1950 divenne un importante snodo di distribuzione; a partire dalla II metà del XIX secolo, fu “area” economica contesa e tendenzialmente controllata da mafia e sub poteri come quelli dei bosses. Nucleo pulsante e redditivo di attività, lavoro e ingenti quantità di danaro, fu spostato solo nel 2005 (nel Bronx) e sopravvisse agli incendi, avvenuti nel 1835, 1845, 1918 e 1995. Essi, oltre ad essere catastrofi (come ci racconta J. Dos Passos nel suo acutissimo romanzo, Manhattan Transfer), furono, esattamente come le modalità poco ortodosse di invenzione delle regole in affari, sia agenti “patogeni” socio-urbani, sia deviate modalità per ripulire e rinnovare (una sorta di pratica igienizzante che, obtorto collo, rimuoveva il campo fisico e costringeva a un rinnovamento di interi comparti).

Mappa a cura di F. Schiavo,1 Ellis Island. 2 Statua della Libertà. 3 Monroe Street. 4 Fulton Fish Market. 5 Manhattan Bridge. 6 Brooklyn Bridge. 7 Little Italy. 8 Lower East Side. 9 Stock Exchange (la Borsa).10 Washington Square. 11 Battery Park. 12 Brooklyn. 13 Prospect Park. 14 New Jersey

Chi alimentava tale magma lavico, chi gestiva l’alta finanza, chi costruiva, produceva, arrancava, perseguiva il successo, e senza nessuna garanzia di Sindacati o forme larvali di Welfare – oltre il piano incorporeo delle idee, delle “invenzioni” economiche, della innovazione, dell’ingegno e persino del pragmatismo – erano i migranti. Molti, ci si riferisce in questo caso alla categoria marxista dei proletari (nulla tenenti, analfabeti, sconnessi dalla trappola del possesso e del potere economico) restavano a NYC che offriva loro una biforcazione, tra l’insidia fascinosa dell’American Dream [13] e la morte certa senza alcuna garanzia e senza protezione.

Il Capitale, motore urbano di NYC, però, metteva i soggetti (i migranti) in una condizione esistenziale assai differente da quella degli operai europei. Marx e la lotta di classe li aveva relegati in un sistema senza sbocco, se non quello della Rivoluzione (un enunciato laico fideistico, di enorme valore).

La macchina americana, diversamente strutturata, si alimentava di un altro immaginario – diversamente fideistico – e di un’altra strategia: il mito del self made man, la retorica del fare, l’illusione – suffragata dai fatti – che attraverso il lavoro si potesse realizzare l’ascesa sociale, compiendo una propria umana e a volte folle, rabbiosa revanche, spostava l’attenzione dalla massa (i proletari visti come categoria) all’individuo (potenzialmente esente da connotazione sociale) e poneva i lavoratori in uno spazio che, per quanto rischioso e risibile fosse, era il luogo verosimile della “libertà”. Si prefigurava, così, una macchina a volte efficace, ma spesso stritolante e, per questo, ancor più al servizio del Capitale. Le persone – convinte che il duro lavoro potesse essere una via per emergere dallo sfruttamento indifferenziato – ponevano interamente se stesse nell’urban game. Era un’apoteosi del paradigma ottocentesco di progresso, in cui il futuro appariva come “oggetto” aperto e incrementale, in cui ognuno avrebbe costruito, se abnegato e dedito al Lavoro (regole, astuzia, onestà: un curioso mix), una prospettiva migliore.

Due libri coevi (il primo del 1922, il secondo del 1925) forse possono restituire il differente immaginario dell’eroe urbano: da un lato Joyce e il binomio europeo Leopold Bloom-Stephen Dedalus, immersi nel proprio flusso di pensiero e nel naufragio concreto e coscienziale della società del tempo, dall’altro l’eroe americano di Manhattan Transfer di Dos Passos, che fronteggia la relazione concreta con lo spazio urbano, tra catastrofi come gli incendi e rinascite trasformative.

Il mito dell’eroe urbano e l’American Dream costituiscono, dunque, un ethos, un’arma a doppio taglio, una via di fuga dal giogo del “padrone”, come pure una sottile vittoria – innescando un feedback per certi versi manipolativo – per la upper class avvantaggiata dal cappio dell’abnegazione di chi sperava che un grande sforzo avrebbe cambiato la propria esistenza.

L’“immagine” dell’American Dream ebbe e ha forza reale e retorica, alimentando la concretezza e l’immaginario, mostrando come fosse possibile un riscatto laico in terra: il Paradiso americano, per quanta fede in Dio ci fosse, era la città. Entro la quale, per ragioni storiche, si configuravano modalità d’interazione partecipativa e dove anche le comunità più deboli trovavano la strada, non sempre con risultati positivi, per far sentire la propria voce e per agire con determinazione nel fremente calderone urbano. Due esempi: un film di Raul Walsh del 1915, Regeneration, un romanzo di Betty Smith, del 1943, Un albero cresce a Brooklyn. Nel primo si narra di un orfano – un migrante Irish-American – che, dopo un’esperienza criminale, porta avanti la propria redenzione; il secondo racconta la bella storia, dal 1912, di Francie Nolan, una “brava” ragazzina figlia di un irlandese (scapestrato e tenerissimo) e di una tedesca (volitiva e algida) che, pur crescendo a Brooklyn, in un contesto difficile, trova la propria affermazione e la propria identità.

In altri termini Utopìa in America non è il grafo su carta di un mondo migliore o un enunciato teorico; nasce dal mito della ricerca della Felicità e dall’American Dream e si traduce piuttosto in esperienza empirica; non conta su un’infinita schiera di autori, come in Inghilterra. Oltre ai Trascendentalisti che ipotizzavano una poetica esistenziale e un differente way of life, un diverso assetto e una critica feroce alla “città” (W. Emerson, in Nature del 1836), possono essere citati solo alcuni nomi, tra cui Johann Georg Rapp, Frances Wright, John H. Noyes, Amos Bronson Alcott, Edward Bellamy, tendenzialmente ispirati alla scuola anglosassone o francese.

Assenti i Sindacati e scarse le azioni filantropiche, durante la fase di arrivo dei migranti, post chiusura dello schiavismo, interdipendente con l’esplosione newyorchese e con il superamento delle altre città americane, l’enorme quantità di lavoratori oscillava tra una possibile emersione dallo sfruttamento e la segregazione.

Nel 1890 Jacob Riis (migrante tra i migranti, era Danish-American) riformatore sociale, giornalista “muckraking”, forse primo fotografo sociale, entrò all’interno dei tenements, i tuguri dove vivevano i migranti. Anche grazie all’innovazione del flash, Lower East Manhattan, Five Points, Mulberry Street, furono attentamente documentate da un corpus esteso di fotografie e da un Report che mise per la prima volta in evidenza le condizioni di una estesissima, poverissima working class.

Approdi

Inizialmente Ellis Island, l’isolotto, chiamato dagli abitanti, una tribù indiana, Kioshik o Gull Island (perché popolato solo da uccelli, forse “migratori”) e di ridottissime dimen sioni, fu acquistato dai coloni olandesi. Durante l’American Revolution [14], l’isola fu comprata da un commerciante newyorchese, Samuel Ellis che vi gestiva una piccola taverna per pescatori. Gli eredi di Ellis vendettero, nel 1808, l’isolotto allo Stato di NY, che lo cedette per 10 mila dollari al Governo Federale.

Parte del sistema difensivo che, insieme a Battery Park a downtown, proteggeva la bocca del porto di NY e la città, Ellis Island divenne, dunque, il centro di arrivo dei migranti, anche in virtù della competenza acquisita dal Federal Government riguardo all’immigrazione. Il Congresso, infatti, stanziò 75 mila dollari per l’edificazione della prima Stazione federale, raddoppiando la superficie dell’isolotto (con l’infill), riutilizzando sia il prodotto dall’escavazione dei tunnel della rete dei trasporti, sia parte dei rifiuti scaricati dalle navi in arrivo. Tale azione di riempimento proseguì anche negli anni successivi. Durante la fase di riorganizzazione gli immigrati vennero accolti presso il Barge Office, a Battery, sulla punta estrema di downtown, non lontano dal Castel Garden (vd. nota IV), prima “porta” di accesso dei migranti.

Il controllo sull’immigrazione ebbe (ha) fortissimi connotati normativi e di federal checkup programmato: i migranti furono fatti entrare in grande massa anche perché servili al Capitale, allo sviluppo urbano (non solo di NYC) e della nazione. Venne, in un certo senso operata una sostituzione del capitale umano: l’America del nord era in precedenza popolata dai nativi che non avevano una cultura urbana paragonabile a quella europea; in tal senso cancellarne le tracce – e non solo sul territorio – fu assai agevole, pur essendo essi uniformemente distribuiti sia in area costiera, sia all’interno.

Tra il XV e il XX secolo fu, com’è noto, perpetrato un genocidio che decimò la popolazione dei Nativi americani, stimata tra i 50 e i 100 mln di persone (come afferma Alan Taylor nel volume, American Colonies, Penguin Books, 2002), operando sia un’elisione etnica e culturale brutale, sia un’“utilizzazione” della popolazione rimasta, che ebbe un ruolo specifico per esempio nel Real estate, nell’edificazione di numerosi edifici “alti” a NYC: molti “indiani” erano impiegati nell’edilizia in virtù di un enorme equilibrio, come racconta Joseph Mitchell, nel suo The Mohawks in High Steel, pubblicato su “The New Yorker”, September 17, del 1949. Fenomeno che si incrementò a partire dal 1888, quando con la Tower Building (demolita nel 1913) di Bradford Gilbert, si inaugurò la stagione dell’acciaio utilizzato come “scheletro” degli edifici. Il materiale, il cui uso era connesso alla produzione in città più interne e alla nascita di grandissimi imperi economici (in primo luogo i Carnegie e i Morgan) [15], consentiva rapidità nella costruzione e grandi altezze.

Al di là dei “dettagli”, il Governo federale cercò, dimostrando una certa efficienza, un punto medio tra il popolamento dell’Unione e il controllo sulle persone, perseguendo non proprio la “Felicità”, ma la costruzione di una società che aveva un immaginario denso di gradi di libertà e gravido di elementi coercitivi sui comportamenti, sul lavoro, sulle dinamiche sociali. Tale controllo avveniva, riguardo agli “ingressi” non solo attraverso le leggi denominate Immigration Acts, ma anche in modo capillare tramite la sorveglianza, centralizzata a Ellis Island.

Il capitolo relativo alla legislazione, che riveste una grande importanza in un Paese i cui cittadini sono tutti “migranti”, viene inaugurato con una legge federale, lo Steerage Act del 1819 che limitava il numero dei passeggeri in arrivo e chiedeva che le navi dirette verso le coste americane fornissero l’elenco dei viaggiatori ai funzionari doganali, i quali erano tenuti a inviarne copia al U.S. State Department per essere a sua volta sottoposti al Congresso.

Altro successivo provvedimento fu il Page Act del 1875, dal nome del suo estensore, Horace F. Page, un Repubblicano, che introdusse norme mirate ad arginare la massiccia (dal 1850) presenza dei cinesi visti come indesiderabili per la differenza culturale e per la concorrenza in ambito lavorativo. Il provvedimento era diretto pure a limitare la presenza di donne cinesi definite “immorali”, oltre che porre uno sbarramento all’utilizzo di operai cinesi – noti come “coolie” laborers, epiteto che definiva, in modo offensivo, i lavoratori asiatici non specializzati – la cui manodopera fosse a basso costo. Il Page Act venne seguito dal Chinese Exclusion Act, del 1882; per dieci anni l’immigrazione cinese fu totalmente bloccata e solo nel 1943 il principio venne abrogato. Il provvedimento fu seguito da un buon numero di documenti di legge [16]. Tra essi l’Immigration Restriction Act del 1921, noto anche come Emergency Quota Act e come Immigration Quota Law. Anche se intesa come normativa temporanea, essa rappresentò una svolta nella politica in materia di immigrazione, determinando alcuni limiti numerici stabiliti da un sistema di quote.

Nel corso di quel cruciale 1891, mentre il nuovo edificio a Ellis Island veniva costruito, arrivarono al Barge Office 405.664 persone, l’80% della quota nazionale. Proprio nel 1892 fu ufficialmente aperta sull’isolotto “artificiale” la prima Immigration Station: quel giorno, con Annie, sbarcarono altre 700 persone. Durante il primo anno il trend si mantenne costante con circa 450 mila migranti. Un incendio forse doloso, di origine incerta o attribuibile a un cablaggio difettoso, annientò la struttura dell’edificio, realizzata in Pino della Georgia. Nessuno mori, ma le fiamme distrussero i “records” dei migranti.

Se oggi Ellis Island è un Museo della Memoria, denso degli attraversamenti le cui tracce sono organizzate da un database, quell’incendio cancellò gli echi cartacei degli arrivi ante 1855. Poca cosa: ciò che si perse fu solo la trascrizione fisica del nome. Che persiste, al di là del supporto bruciato. Ciò che rimane sono i solchi di una profonda dispersione che riguardava tutti. Tutti, infatti, sancivano con quei giorni in mare, il distacco. Che relegava il nome, spesso cambiato, al passato, condizione eterea e sospesa, recisa come reciso di forza era il legame con le radici e con la linea familiare originaria. Il migrante newyorcher, proteso verso il futuro, in tal senso, rappresentava il contraltare all’umanità europea disancorata del Novecento, straniata, raccontata da Simmel e Benjamin.

Ellis Island, prima tappa di una terra “altra” apriva le braccia a una folla senza casa – in preda a una blanda e straziante nostalgia, piena di concreta speranza per il futuro, spesso stupita dal ritmo urbano – mostrando come il Capitale americano fin dal suo esordio canalizzasse la violenza dello strappo, dell’omologazione, dell’appartenenza ricattatoria a un Gruppo (gli American Citizens), con gli strumenti efficaci dell’ingegno, trasformando il Desiderio e la Speranza in Danaro e Competizione. La popolazione ingoiata, attratta da uno spazio vuoto da riempire, dai racconti dei parenti e amici che erano già partiti, affabulata dall’occasione, ripeteva, in diversa misura, ciò che con segno diverso, era avvenuto in Europa, in grandissima e macroscopica scala: la coazione umana verso il barbaro asservimento, contraddistinta dall’esplosione urbana fuori le mura, dal consumo di suolo, dalla modificazione delle forme del lavoro, dalla perdita del legame sociale, fenomeni che avevano caratterizzato urbanizzazione e inurbamento. In una certa misura l’America del nord funzionò come un’immensa città europea del XIX secolo, richiamando e distribuendo con il fenomeno massivo dell’inurbamento una enorme massa demografica.

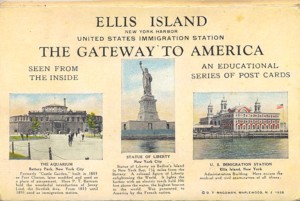

Nel 1900, quando l’edificio principale di Ellis, “the Gateway to America” fu inaugurato, un’imponente struttura in mattoni rossi e limestone, costata 1.5 mln di dollari, progettata daWilliam Alciphron Boring e Edward Lippincott Tilton, era in condizione di reggere la registrazione di un numero di migranti che avrebbe potuto giungere a 5000 persone al giorno, senza alcun collasso della “macchina” dell’accoglienza. Grande, ma a malapena in grado di sostenere l’onda d’urto e l’impatto dell’immigrazione pre I Guerra Mondiale, che si caratterizzò per una crescita esponenziale, culminata nel 1907 quando a Ellis Island sbarcarono 1.004.756 persone (il 17 aprile di quell’anno ne giunsero 11.747).

Dopo l’interruzione della Guerra, nel 1921 il trend riprese. Giunsero 560.971 migranti, mentre il Congresso varava, come già detto, la prima Immigration Quota Law che stabiliva i parametri per limitare l’accoglienza, tra essi una soglia massima del 3% delle persone nate all’estero, tra gli abitanti degli States che avesse vissuto in quella nazione dal 1910. Inoltre, non più di un 20% del totale degli arrivi doveva eccedere una singola nazionalità. In quella fase, infatti, gli spostamenti erano caratterizzati anche da ondate migratorie legate a una linea familiare; irlandesi, polacchi, tedeschi e moltissimi italiani, e non solo gente del sud, si trasferivano in America perché parenti anche non diretti, erano lì e avevano, almeno in parte, risolto il nodo cruciale della sopravvivenza. I sistemi di restrizione determinarono un tetto massimo inferiore rispetto ai numeri prima rilevati: in quell’anno, “solo” 358 mila persone varcarono la soglia della loro nuova, ambita, dimora.

L’Immigration Act del 1924 limitò ulteriormente la quota, che giunse a 164 mila persone sancendo una demarcazione e chiudendo la stagione dell’immigrazione di massa. Progressivamente, perso il ruolo originario, Ellis Island assunse un differente ufficio, diventando centro di organizzazione, detenzione, deportazione di quegli immigrati che fossero entrati negli States illegalmente o violando le regole dell’ammissione. Gli edifici, in uno stato di abbandono, vennero usati durante la II Guerra Mondiale come campo di addestramento e ospedale per le truppe della United States Coast Guard. Mentre i detenuti, ormai troppi, furono trasferiti a Manhattan.

Nel 1950 venne varata una legge che escludeva chi, tra gli stranieri, fosse stato membro di organizzazioni fasciste e comuniste (il “maccartismo”), e dopo alcune opere di restauro gli edifici furono nel 1954 definitivamente chiusi. Nel 1965 il presidente Lyndon B. Johnson [17] dichiarò sia Ellis Island che la Statua della Libertà National Monument ponendo l’insieme sotto la giurisdizione del National Park Service.

Nel 1984 la Liberty-Ellis Foundation (nata nel 1982) intraprese l’ampio intervento di recupero, un’operazione no-profit finanziata da donazioni di aziende e privati cittadini, che portò nel 1990 all’apertura del Museo che ha, sin ora, accolto 40 mila visitatori, dove tanti possono trovare le orme dei propri parenti o amici, iscritte nei records e in una perenne attestazione d’identità visibile sull’American Immigrant Wall of Honor, una parete su cui si raccolgono i Nomi di un’enorme quantità di migranti che, in quella lunga parabola temporale, attraversarono la Golden Door.

La città, che era (in parte è) un acceleratore di particelle, soprattutto durante la Gilded Age (tra il 1870 e il 1900), li accolse e li utilizzò in quel ritmo battente e rapidissimo, in cui il Muro, il confine sociale e culturale, pur essendo presente non aveva i cardini artritici della vecchia Europa, né quelli di alcune derive attuali che rinnegano la qualità più vitale della Nazione e soprattutto di alcune città – da East a West – statunitensi: l’inclusività, la coabitazione, la tolleranza.

La storia delle migrazioni, macro fenomeno su cui si fonda l’esistenza stessa degli States, vive dunque di imponenti contraddizioni. Durante il XIX secolo e per parte del XX era molto difficile per i migranti, soprattutto se appartenevano alla working class, tornare a casa. Quelli che partivano non avrebbero rivisto più la loro terra. Da un lato, in tale ineluttabile condizione, il legame identitario si manteneva, dall’altro il differente clima sociale composito della città che li accoglieva e soprattutto il bisogno d’integrazione spingeva a contaminare la propria cultura di origine che tratteneva usi e costumi e che ibridava gli stessi. Ciò ha un riflesso nella struttura fisica di NYC organizzata anche per quartieri etnici che non hanno però l’impenetrabilità del Ghetto.

È interessante notare, anche se solo in sintesi, come tali contaminazioni e contraddizioni si esprimessero, per esempio nel linguaggio e nel cibo. Due elementi fondativi dell’identità. I dialetti, per esempio, persistevano alterando l’inglese. Alcuni termini (tratti da una lettera di un palermitano immigrato, che dal 1923 viveva a NYC, lettera che racconta l’incontro con un siciliano da anni cittadino americano): “bummi”, mendicanti, da bums; “trucchi”, autotreno, da truck; “contratti di smuffari”, traslochi, da to move; “gassolina”, benzina, da gasoline; “falò”, giovanotto, fidanzato, da fellow; “allivito”, metropolitana elevata, da elevated; “stritti”, strade, da streets; “ghelle”, ragazze, da girls; “lista”, contratto di affitto, da lease. Riguardo al cibo, solo una brevissima notazione che emerge da numerose fonti: gli italiani che abitavano nei tenements e non avevano soldi, spendevano cifre esorbitanti per comprare olio d’oliva o pecorino romano. Tradizione e volontà di mantenere il sapore del cibo “materno” sulle proprie tavole, oltre alla ritualità antropologica, incidevano sul mondo del lavoro: nel 1906 (indagine della Factory Investigation Commission) solo a NYC vi erano 1.500 panettieri italiani, altrettanti addetti alla preparazione dei dolci e gelati, moltissimi ambulanti (frutta e verdura, formaggi). Dalla fine dell’Ottocento si moltiplicano le industrie che producevano pasta: nel 1929 vi erano 353 stabilimenti con circa 5000 addetti.

Tra contraddizioni e opportunità offerte, il viaggio in nave, lungo dai 12 ai 17 giorni, a seconda del luogo da cui si partiva – una circoscritta eternità – decretava un passaggio definitivo, lungo, impegnativo, per alcuni esiziale – tanti infatti morivano – ma per moltissimi una nuova nascita.

Se le parole di George Perec: «mais ce n’était pas encore l’Amérique: seulement un prolongement dubateau, un débris de la vieille Europe où rien encore n’était acquis» affermano poeticamente che quel passaggio in nave non fosse ancora l’America, ma solo detriti della vecchia Europa, la realtà concreta forse ci racconta che chi metteva se stesso oltre il proprio mondo originario e la propria stessa immaginazione, cercando un altrove, senza che esso garantisse nulla, lasciava alle spalle ogni peso e ogni rimpianto, proiettava se stesso in un presente in cui la memoria era spenta, mentre si recideva il legame con il proprio territorio materiale, forse mai più rivisto.

Lì, a NYC questo li seguiva solo come un simulacro, nel tentativo di ricrearne il ritmo, il senso, l’assetto, senza troppa convinzione, in fondo il must era ed è, tranne rari casi di comunità autarchiche, l’Integrazione, in virtù della rapidità, delle occasioni, della forza della città che cambia chiunque vi risieda.

Ellis Island Foundation e il Museo, oggi, consentono a chiunque di rintracciare il filo del transito di quella sterminata moltitudine. In uno spazio senza muri e in un tempo senza bordi, tutti, proprio tutti sono “i Migranti”, tutti scelsero, per desiderio, progetto, istinto di sopravvivenza, inerzia, tragedia o coazione, quella dimora, dove alberi senza radici fondarono una foresta.

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

Note

[1] Il titolo del contributo è l’incipit di “To You”, una poesia brevissima, tratta dalla raccolta di liriche di Walt Whitman (1819-1892), Leaves of Grass. Questa, nella prima edizione stringata e lunga solo 95 pagine, fu pubblicata per la prima volta nel 1855 a Brooklyn, in un bookshop di due migranti scozzesi. Curiosamente le date di nascita e morte di Whitman, così come la data della prima pubblicazione di Leaves of Grass, hanno una stretta connessione con quanto qui raccontato. Whitman è stato ed è il poeta della democrazia, della tolleranza e soprattutto dell’incontro sensibile, empatico, tra persone, tra pari. Walt, che è il Genius Loci newyorchese del XIX secolo, incarna pienamente lo Spirito urbano, nessun’altro, forse, con la stessa meraviglia, con la stessa fascinazione, fu in grado di dire della tempesta e del tumulto di quegli anni a NYC.

To you.

Stranger, if you passing meet me and desire to speak to me, why should you not speak to me? And why should I not speak to you?

A te.

Straniero, se passando m’incontri e desideri parlarmi, perché non dovresti? E perché io non dovrei parlare a te?

Segue l’elenco di domande poste a ognuno dei migranti in arrivo a Ellis Island: What is your name? How old are you? Are you male or female? Are you married or single? What is your occupation? Are you able to read and write? What country are you from? What is your race? What is the name and address of a relative from your native country? What is your final destination in America? Who paid for your passage? How much money do you have with you? Have you been to America before? Are you meeting a relative here in America? Who? Have you been in a prison, alms house, or institution for care of the insane? Are you a polygamist? Are you an anarchist? Are you coming to America for a job? Where will you work? What is the condition of your health? Are you deformed or crippled? How tall are you? What color are your eyes/hair? Do you have any identifying marks? (scars, birthmarks, tattoos) Where were you born? (list country and city) Who was the first President of America? What are the colors of our flag? How many stripes are on our flag? How many stars? What is the 4th of July? What is the Constitution? What are the three branches in our government? Which President freed the slaves? Can you name the 13 original Colonies? Who signs bills into law? Who is the current President of the United States? What is America’s national an them called?

[2] Attraverso il sito della Ellis Foundation è possibile accedere ai records dei migranti, giunti a NYC. Possono, così, essere consultati, ricostruendo il proprio “Family Tree”, e soprattutto fornendo un grande spaccato delle migrazioni. Tra i documenti: le liste dei passeggeri, le informazioni sulle navi che li trasportarono, i porti da cui essi provenivano e la data di partenza e di arrivo.

[3] Anche a Boston vi era una stazione di accoglienza dei migranti. Nella fase precedente a Ellis Island, dal 1855 al 1890, il punto di accoglienza fu Castel Garden, oggi noto come Castel Clinton National Monument. È a Battery Park, sull’estrema punta di Manhattan. Fu il primo Immigration Center ufficiale in collaborazione con il NY State e la NY City. Attraverso il sito accessibile a chiunque è possibile la consultazione di un database che contiene informazioni sui migranti che dal 1820 al 1891 (anno in cui la stazione di Ellis Island divenne operativa) entrarono negli Stati Uniti.

[4] Da Ellis Island s’inquadra, principalmente, la West Side; in quell’epoca la quantità di “skyscrapers” era minore, dunque non essendoci alcuna cortina compatta, lo sguardo traguardava l’intera isola di Manhattan, visibilità permettendo. Il paesaggio urbano era già caratterizzato da una prima generazione di edifici “alti”: il Domestic Sewing Machine Building (1873, 7 elevazioni) dotato di una torretta a cupola; il Bennet Building (vicino a Fulton Street, 1873, 9 piani), il New York Tribune Building (11 elevazioni e torretta, 1875), il Western Union Building (a Broadway, 1875, 10 piani, con torretta), il New York Evening Post (10 piani, 1875), il Morse Building (1880, 10 elevazioni), il Potter Building (11 piani, 1883), il Washington Building (a Broadway, 13 piani, 1884), la Tower Building (a Broadway, primo edificio con scheletro in acciaio, 11 piani, 1889), il World building (sede del giornale di J. Pulitzer, del 1890, 10 piani e un’eminente torretta, dove il grande giornalista aveva il suo studio), la Madison Square Garden Tower (16 piani, 1891).

[5] Oltre, ovviamente, alle battaglie portate avanti dal Women’s suffrage movement, dal 1848 sino al 1917 quando il suffragio venne legalizzato nello Stato di NY, è interessante notare come fossero sostanzialmente differenti i modelli sia estetici che di comportamento femminile (sia in ambienti chiusi – uffici, teatri, grandi magazzini, “salotti”, abitazioni; sia per strada o negli spazi pubblici), veicolati anche dalla Riviste, come The Century, Harper’s Bazaar e Life. Su tali Magazine, tra gli altri, lavorò C. Dana Gibson che nel 1890 inventò (attraverso dei disegni) la Gibson Girl, inaugurando uno stile per le giovani donne, copiato da molte delle ragazze nel corso di un ventennio. Tra le modelle alcune attrici teatrali, come Evelyn Nesbit, coinvolta in uno scandalo newyorkese, che riguardò un famoso architetto – Stanford White, socio di un’importante firm e autore, tra l’altro dell’arco di Washington Square. White venne ucciso dal marito di Evelyn, geloso a causa della relazione che l’architetto ebbe con lei.

[6] Il lungo periodo, post guerre napoleoniche, fu contraddistinto da un forte declino dell’economia locale, dalla diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli, dall’utilizzo del porto di Cork da parte della Royal Navy e dal conseguente declino del commercio, dal crollo di numerosi istituti bancari, cioè da una serie di fattori il cui peso rimanda a un quadro globale dell’economia. Per ovvie ragioni l’industria irlandese era in concorrenza con quella britannica molto più sviluppata e gli effetti combinati di tale competizione furono catastrofici anche per quei settori, come il tessile, che in Irlanda erano abbastanza fiorenti. La disoccupazione salì vertiginosamente, anche se il bilancio demografico nelle città inizialmente non diminuì per l’arrivo dei braccianti che scappavano dalle campagne. Resistevano solo la produzione di burro e la concia, che vivevano anche del commercio con l’America. Un evento tragico fu la grande e lunga carestia di patate. L’Irlanda nel 1841 contava circa 8 mln di persone, 3 mln di esse si nutrivano di patate e latte. È assai semplice comprendere l’impatto di tale disastro che fu affrontato, ma con scarsi esiti: fu, infatti, istituito nel 1846 un Comitato, il Relif Cork (Cork era la contea in cui Annie era nata), che – con il sostegno del governo malgrado i principi del laissez-faire – distribuì in massa mais, aprì mense per sfamare i poveri e istituì programmi di occupazione, mal pagati. Alcuni anni furono orribili, come il 1847, noto come il Black ’47. Durante quel tragico inverno, numerosissimi poveri, vagabondi, senza tetto e mendicanti affamati, morirono per strada. Se nel 1849 la carestia iniziò a diminuire, si assistette alla diffusione di malattie infettive, come tifo, febbre gialla, dissenteria. Le condizioni abitative erano disastrose, gli ospedali traboccavano, i cimiteri altrettanto. Nel 1854 l’epidemia di colera imperversava, e un medico, il dr. J. Snow, a Londra mise in relazione l’acqua e la diffusione della malattia. Gli effetti della carestia si fecero sentire per generazioni e segnarono ancor più il rapporto pessimo con l’Inghilterra. Tra il 1845 e il ‘50 la popolazione irlandese diminuì di 2 mln di persone, 1 mln di essi emigrarono. Tale trend si mantenne costante anche durante la fase dal 1852 al 1883, nonostante fossero varati programmi a favore dell’artigianato locale e fossero demolite baraccopoli, sostituite da case (troppo poche) che avrebbero dovuto ospitare i senza tetto e che comunque avevano spesso canoni di affitto insostenibili.

[7] «O Father dear, I often hear you speak of Erin’s Isle

Her lofty scenes, her valleys green, her mountains rude and wild

They say it is a lovely land wherein a prince might dwell

Oh why did you abandon it? The reason, to me tell.

O son, I loved my native land with energy and pride

’Til a blight came o’er my crops, my sheep and cattle died

My rent and taxes were too high, I could not them redeem

And that’s the cruel reason that I left old Skibbereen.

well do I remember the bleak December day

The landlord and the sheriff came to drive us all away

They set my roof on fire with cursed English spleen

And that’s another reason that I left old Skibbereen.

Your mother too, God rest her soul, fell on the snowy ground

She fainted in her anguish, seeing the desolation round

She never rose, but passed away from life to mortal dream

And found a quiet grave, my boy, in dear old Skibbereen.

And you were only two years old and feeble was your frame

I could not leave you with my friends, you bore your father’s name

I wrapped you in my cothamore at the dead of night unseen

I heaved a sigh and bade good-bye to dear old Skibbereen.

O Father dear, the day may come when in answer to the call

Each Irishman, with feeling stern, will rally one and all

I’ll be the man to lead the van beneath the flag of green

When loud and high, we’ll raise the cry: Remember Skibbereen!»

[8] A Cobh, porto di County Cork, oggi, è possibile vedere una statua che raffigura Annie e i suoi fratelli.

[9] Il dato è relativo al censimento del 1900.

[10] Sin dalla fine del XV secolo l’esigua superficie di downtown, Manhattan, venne ampliata depositando materiali di risulta. Sfabbricidi e rifiuti diventarono base di terreno edificabile, moli, promenade.

[11] È interessante, anche se in sintesi, illustrare come la comunità afroamericana si sia insediata a Harlem, soprattutto post abolizione dello schiavismo. Philip A. Payton (1876-1914) proveniente dalla working class, fondò una Real Estate Company a NY, città che in quella fase accoglieva molti afro-americani che lasciavano il sud per via delle leggi Jim Crow e perché in quella “stagione” i neri, pur liberi, lavoravano come mezzadri a bassa retribuzione. Harlem stava vivendo una singolare trasformazione fisica e un cambiamento del tessuto sociale prima insediato. La domanda di abitazioni aumentava e Payton, che iniziò la sua attività “facendo gavetta” on the streets, ai limiti dell’indigenza, giunse a una progressiva gestione del mercato immobiliare. Con l’aiuto dei capitali impiegati, di alcuni afroamericani benestanti, egli investì nella Afro-American Reality Company, spingendo all’acquisto della abitazioni, vendute agli afro a prezzi calmierati, agendo con efficienza come competitor di imprese gestite dai bianchi con azioni mirate e molto efficaci, guidando un’operazione che portò, tra l’altro, a una gentrification di natura opposta a quella che abitualmente interessa i quartieri oggetto di nuova edificazione. Emergono alcune dinamiche: vitalità e mobilità sociale; formazione di quartieri etnici; possibilità di successo di alcuni individui svantaggiati, appartenenti a comunità deboli.

[12] Il quartier generale della Morgan&Co., uno dei templi dell’alta finanza newyorkese.

[13] James Truslow Adams, nel suo libro, The Epic of America, del 1931, lo definisce come: «that dream of a land in which life should be better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to ability or achievement. It is a difficult dream for the European upper classes to interpret adequately, and too many of us ourselves have grown weary and mistrustful of it. It is not a dream of motor cars and high wages merely, but a dream of social order in which each man and each woman shall be able to attain to the fullest stature of which they are innately capable, and be recognized by others for what they are, regardless of the fortuitous circumstances of birth or position» «Il sogno di una terra in cui la vita dovrebbe essere migliore e più ricca e più piena per chiunque, con possibilità per ciascuno, secondo le abilità e la capacità di realizzarsi. È un sogno che difficilmente la upper class europea è in grado di interpretare in modo adeguato e anche molti di noi si sono stancati e diffidano di esso. Non è un sogno che riguardi unicamente automobili e alti salari, ma è un sogno di ordine sociale in cui ogni uomo e ogni donna sia in grado di giungere alla massima altezza di cui sia intrinsecamente capace, per essere riconosciuto dagli altri per quello che è, a prescindere dalle circostanze fortuite di nascita o posizione». Vd. The American Dream. A Cultural History, Lawrence R. Samuel, Syracuse, NY, Syracuse University Press, 2012.

[14] Tra il 1765 e il 1783 i coloni delle 13 Colonie americane combatterono una guerra contro l’impero e l’autorità della Gran Bretagna. Furono così fondati gli United States of America. Atto cardine fu l’adozione, da parte del Continental Congress della Declaration of Independence, il 4 luglio 1776.

[15] La Carnegie Steel Company, industria metallurgica fondata da Andrew Carnegie per la lavorazione e produzione di materiali ferrosi, aveva sede a Pittsburgh in Pennsylvania; la U.S. Steel (United States Steel Corporation) creata da J.P. Morgan e Elbert H. Gary nel 1901 a seguito della fusione della Federal Steel Company e della Carnegie Steel Company.

[16] 1882, 1903, 1907, 1917, 1918, 1921, 1924, 1952, 1965, 1986, 1990.

[17] 36º presidente degli States; vicepresidente sotto John Fitzgerald Kennedy, LBJ assunse la carica dopo l’attentato, a Dallas, del 22 novembre 1963, dove JFK fu ucciso.

Flavia Schiavo, docente di Fondamenti di urbanistica e della Pianificazione territoriale presso l’Università di Palermo, ha pubblicato saggi, monografie e articoli su riviste nazionali e internazionali. Conduce attività didattica e di ricerca in Italia, Europa e America del Nord, dove è stata visiting presso la Columbia University. Tra le sue pubblicazioni, Parigi, Barcellona, Firenze: forma e racconto (Sellerio 2004); Tutti i nomi di Barcellona. Il linguaggio urbanistico (F. Angeli 2005).

________________________________________________________________