di Mauro Geraci

Un paio di domande mi spinge a intervenire in questa, quanto mai importante, battaglia per l’italiano promossa da Dialoghi Mediterranei. Qual è o quali sono i particolari registri d’inglese che oggi minano sempre più la lingua italiana, specie negli usi consuetudinari? E quali le movenze extralinguistiche, le disposizioni discorsuali, retoriche, simboliche e quindi le motivazioni relazionali, le provenienze corporative, politico-culturali che determinano ogni giorno di più l’indubbio, progressivo decadimento dell’italiano così ben documentato da Ugo Iannazzi, Luciano Giannelli e Salvatore Claudio Sgroi sul numero scorso?

È anzitutto opportuno ricordare – perché l’hanno dimostrato filosofie del linguaggio che da Ludwig Wittegenstein giungono a Michael Foucault fino ad John L. Austin, Paolo Valesio e all’etnopragmatica di Alessandro Duranti [1] – una lingua non è solo una lingua. Forse, in forma astratta o come semplice mezzo di comunicazione, essa neppure esiste, se non nelle grammatiche e nei dizionari. Ogni linguaggio, al contrario (lo notò anche Giovanni Verga nella teoria verista) [2], s’invera e non può inverarsi che negli «usi» o «giochi linguistici», direbbe Wittgenstein, cioè quando riesce a farsi davvero mediatore, trasportatore di narrazioni, idee, concezioni, status, valori, strategie, sentimenti per ciò stesso riconosciuti e riconoscibili.

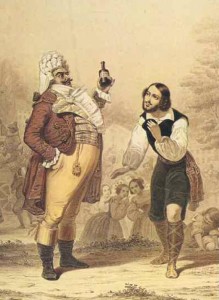

Al di là d’ogni mentalismo o cognitivismo psicolinguistico, il linguaggio, quando usato, rinvia sempre a narrazioni, cioè ad azioni che a tutti gli effetti interagiscono col reale socioculturale, modificandolo. Il linguaggio, direbbe l’antropologo Victor Turner (e questa volta l’inglese, ahimè, ci vuole) rinvia sempre a un social drama [3], a fatti extralinguistici che hanno poco a che vedere col livello fonetico-grammaticale: il dramma provocato dal senso di fame o di sonno così trasmesso dai primi vagiti sillabici di un bimbo; lo stupore o il dolore contenuto in un racconto; il patto col divino presupposto in ogni preghiera; il ceto, il ruolo o le bandiere politiche, economiche, ideologiche, scientifiche esibite attraverso particolari costrutti o parole difficili da capire (ricordo, in proposito, i raggiri non solo linguistici del dottor Dulcamara nell’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, come quelli dell’homo merdicus con cui il Pulcinella del Settecento napoletano si prendeva gioco del latinorum, tanto potente quanto vacuo e ingannatore di certi medici imbonitori non solo dell’antichità) [4].

Il celebre basso Luigi Lablanche nella parte di Dulcamara al Théatre Italien di Parigi nel 1839, incisione di D. Valentini

Così, nei suoi usi o abusi, il linguaggio veicola differenze, gerarchie, progettualità, poteri e lo fa attraverso ostentazioni retoriche e simboliche, termini esclusivi e corporativi, anglismi oggi spacciati come innocenti, inevitabili dettami di una “modernità” pensata come valanga irrefrenabile indipendente dalle nostre volontà. Tali abusi, tuttavia, non risultano né inevitabili né tantomeno innocenti. Ed è su questa mancata innocenza delle disseminazioni inglesi, sulla loro mancata gratuità o trasparenza (scrive Jean Baudrillard in uno dei più bei saggi di tutte le scienze sociali) [5] che, a mio avviso, bisognerà ancor più ragionare, in chiave antropologica.

Certo che la lingua inglese che invade con una crescita esponenziale i nostri ascolti e il nostro dire non è quella di William Shakespeare, John Milton, George G. Byron, Oscar Wilde o Edgar Allan Poe. Magari! La provenienza di quei termini virali così ben collazionati e studiati da Iannazzi [6], forse non è neppure angloamericana, in senso stretto. Si tratta, con ogni probabilità, di un lessico de-territorializzato, globale e virtuale, direbbero Ulf Hannerz e Arjun Appadurai [7], fatto di termini per così dire sottratti alla lingua madre, agli ambiti di significato per cui sono nati, deformati e immessi nella variante bastarda che s’impone soprattutto attraverso le reti radiotelevisive, pubblicitarie, telematiche. Variante linguistica comunemente, volutamente improntata al “tagliar corto”, al “parlamose chiaro” direbbero a Roma, insomma a produrre categorie di significato tanto sintetiche e immediate, quanto onnicomprensive, omologanti, facili, tranchant (chiedo venia!), che inseguono il miracolo di una conoscenza che si vuole veloce, immediata, pratica, funzionale, nemica delle “ciance” o di elucubrazioni che superino videate di due, tre girate di rotellina, e nello stesso tempo esaustiva. Insinuate, queste pillole d’inglese, corrispondono il sogno d’avere «la botte piena e la moglie ubriaca», anche se, nel foro interiore, molti sanno benissimo che ciò non è possibile. Con le espressioni stereotipate lungamente elencate da Iannazzi [8], tale spicciola, frettolosa, pretenziosa, subdola parlata inglese s’insinua in un italiano che, di contro, viene relegato nel passato remoto, pensato come vecchio, non adeguato ai dettami fulminei dell’oggi perché poco diffuso (e non è vero!), prolisso e nemico di chi punta sul web a diventare medico o virologo in poche schermate.

L’invasività dell’inglese cui si fa riferimento nel numero scorso di Dialoghi Mediterranei è, certo, composita e auspico che ad essa vengano dedicati ulteriori, approfonditi studi di carattere sociolinguistico; perché ci troviamo di fronte a origini molto diverse da quelle cinematografiche di cui è emblema il grande Sordi di Un americano a Roma, dov’era il buffo Nando Meniconi, ribattezzatosi Santi Bailor, a far propria la «pelle sociale» [9] del cow boy hollywoodiano. Più che al divismo cinematografico d’oltre oceano, qui l’inizio è da rintracciare nell’industria, pur essa americana, dell’informatica e nel processo attraverso cui, in pochissimo tempo, essa ha saputo imporre in ogni ufficio e tavolo di casa il pc, il “calcolatore personale” che, per essere facilmente usato da piccoli e anziani, zappatori e premi Nobel, ha dovuto uniformare, ridurre, livellare ogni diversa istanza comunicativa attraverso l’introduzione (spesso forzata) di sistemi e linguaggi operativi universali, facili da usare.

Attraverso interfacce domestiche che si presentano col volto ancora una volta innocente, trasparente, “amichevole”, le nostre case si sono popolate di “Mele” e “Finestre” che non sono più quelle colte o aperte sul mondo ma quelle che lo incorniciano su schermi perennemente accesi, pardon, 24h. Da qui l’inglese, già diffuso dal colonialismo e dalla burocrazia angloamericana in gran parte del pianeta, fornì su un piatto d’argento il materiale linguistico necessario a un’informatica che da industria s’apprestava a diventare, in ogni campo, agenzia digitale del commercio, del consumo, della finanza, della politica, dell’amministrazione pubblica e privata.

Dall’informatica all’informazione, il passo è breve. Perché l’informatica non è invero l’unica responsabile dello svilimento dell’italiano che ci sta a cuore. Il mondo dell’informazione – cartaceo, radiotelevisivo o digitale – ha finito infatti per far proprio e amplificare a dismisura l’inglese “amichevole” sorto nell’industria informatica che, nel frattempo, oltre che dall’America arriva dalla Cina. Inglese più o meno “amichevole” che dagli schermi domestici, con telefoni che una volta di più camuffano i loro poteri dietro onnivore e pervasive maschere di “semplicità” quali quelle delle smart app (scusatemi ma stavolta la parolina inglese rende meglio la tecnoipocrisia), ha raggiunto in tutta la Terra miliardi di tasche, mani, orecchie, cuori e cervelli, spesso con inquietanti, suicidari impulsi di morte. Oltre alla, quella sì innocentissima, Antonella Sicomoro che, a Palermo, lo scorso gennaio, s’è tolta la vita a dieci anni per inseguire un “gioco” su Tik Tok, penso a Mangime per macchine, la raccolta di poesie in cui il diciassettenne operaio Xu Lizhi, prima di togliersi la vita, ha descritto le disumane condizioni del lavoro “virtuale” e di “vita” presenti nelle odierne fabbriche cinesi [10].

Non meno inquietante è la buia burocrazia dell’istruzione e della ricerca armata di sigle spesso figlie di angloermetismi, come la ricaduta dell’inglese intellettuale, accademico, studentesco fatto di nauseabondi, convenzionali, insopportabili, fotocopiati standard, format, meeting, briefing, panel, call, paper, abstract, deadline, frame, step, road map, coffee break, lunch ecc. ecc. Si tratta, a mio avviso, di un rullo compressore che livella ogni diversità creatrice e che ha fatto propria l’esterofilia gratuita e sussiegosa che Iannazzi ha ben colto nel “colto” atteggiamento che il cantante Sting manifesta ancora nei confronti della lingua italiana, pur avendo stabilito, da oltre vent’anni, la propria residenza in un prestigioso casale cinquecentesco sulle colline del Chianti, in una tenuta di centinaia di ettari [11]. Come se la tanto decantata “internazionalizzazione” della cultura dovesse consistere non nell’apertura di reali, particolari, locali scambi dialogici, davvero multilinguistici e multiculturali di riflessione ma, ancora “semplicemente”, nella condivisione di uno slang e di uno snob universitario dettato dall’“alto”; come se la cosiddetta “internazionalizzazione” – neologismo italiano non certo dei più belli, felici e intellegibili – non potesse che essere svolta se non attraverso una forzata, standardizzata, sboccata angloamericanizzazione del discorso, del dibattito, dell’incontro.

Il cantastorie Franco Trincale tra gli operai dell’Alfa Romeo, Milano 1970 (ph. Silvestre Lo Consolo)

Anche perché, sappiamo bene, che non basta saper parlare perfettamente inglese per pensare, agire ed essere riconosciuto come un lord, e che quindi non basta neppure apprendere l’uso di certi termini e costrutti per “internazionalizzarsi” realmente. Al contrario tali esterofilie linguistiche rivelano, spesso, atteggiamenti ridicoli e tragicomici quanto quelli che il grande cantastorie siciliano Franco Trincale ebbe con garbo a ritrarre ne L’aria milanisa, ballata che ironizza sul parlare degli emigranti meridionali di ritorno dal Nord del Mondo, che ostentano improbabili milanesi, inglesi, tedeschi, quali segni della fortuna fatta e dell’ascesa sociale; quando ironizza sul padre che non riconosce più la figlia che, rientrando in Sicilia in pantaloni, lo chiama perfino «babbo», che in Sicilia vuol dire «stupido»:

[...] Cu li causi c’è me figghia

ca mi chiama: «Babbo, babbo!»

Babbu babbu addivintai,

non capisciu nenti cchiù [12].

Luca Serianni, in una bella intervista dedicata proprio agli anglicismi che minacciano l’italiano, ha di recente rilevato ciò a proposito di «un intervento di Beppe Severgnini, che è un grande ammiratore e sostenitore della cultura anglosassone. Commentando il fatto che da giorni si parla di “quantitative easing” per dire “immissione di liquidità”, Severgnini scrive: “E poiché non era abbastanza criptico, usiamo la sigla QE, fino a ieri una nave da crociera (Qeen Elisabeth, Cunard Lines). Chiedete sul tram, al mattino presto, cosa pensano del “chiu i” (si pronuncia così). Se vi schiaffeggiano avranno una riduzione di pena”. Sono segni di ironia, naturalmente, che mostrano però come l’anglicismo ostentato non favorisca in realtà l’internazionalizzazione, ma affermi, semmai, una sorta di provincialismo» [13].

La costruzione di un reale dibattito internazionale non sembra allora corrispondere all’esibizionismo gratuito di tale inglese entro ogni lingua, discorso, lettura, ascolto; e non si tratta di una questione semplicemente linguistica che attiene alla tutela di un italiano che qualcuno già comincia a pensare come “nostro patrimonio linguistico immateriale”. L’italiano non è nostro e, per fortuna, non è ancora un patrimonio da salvare. È una lingua viva, dinamica che s’arricchisce e si modifica, così come dev’essere, da più di un millennio: l’italiano sta nelle lunghissime radici di un passato euromediterraneo come nelle attuali diramazioni che, nota ancora Iannazzi, sono tutt’altro che limitate e toccano quasi cento milioni di parlanti nel mondo. Se pensato come “patrimonio linguistico” da difendere la battaglia, a mio avviso, è già persa in partenza, perché ciò presuppone che l’italiano riposi già al di là del mondo moderno o all’Aldilà, anche se così, per nostra grande fortuna e contrariamente al volere di molti, ancora affatto non è.

La salvaguardia dell’italiano va invece concepita come effetto o epifenomeno di patterns (direbbe Ruth Benedict) sentimentali oltreché politici, sociali, conoscitivi. La battaglia non va condotta a posteriori ma a priori, quindi riconoscendo, studiando, controllando scientemente, giorno per giorno e parola per parola, la pressione esercitata in ogni campo da registri linguistici maturati altrove, nel poco edificante riduzionismo informatico, informativo, burocratico, commerciale dell’etere, del digitale, del virtuale, delle mode, delle pubblicità, degli snobismi, degli anglismi preconfezionati e imposti da storytelling e social. Del resto, per tornare ai poeti e cantastorie siciliani a me tanto cari, già il grande Ignazio Buttitta questo l’aveva perfettamente intuito e denunciato in uno dei suoi capolavori, Lingua e dialettu, dove Lingua è sinonimo di Madre:

[...] Un populu,

diventa poviru e servu,

quannu ci arrobbanu a lingua

addutata di patri:

è persu pi sempri.

[...] Nuàtri l’avevamu a matri,

nni l’arrubbaru;

aveva i minni a funtani di latti

e ci vippiru tutti,

ora ci sputanu [14].

Dialoghi Mediterranei, n. 48, marzo 2021

Note

[1] Ludwig Wittegenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1980 (ed. or. 1953); Michael Foucault, L’ordine del discorso. I meccanismi sociali di controllo e di esclusione della parola, Einaudi, Torino 2004 (ed. or. 1971); John L. Austin, Come fare cose con le parole, Marietti, Genova 1987; Paolo Valesio, Ascoltare il silenzio. La retorica come teoria, il Mulino, Bologna 1986 (I ed. 1980); Alessandro Duranti, Antropologia del linguaggio, Meltemi, Roma 2000 (I ed. 1997); Alessandro Duranti, Etnopragmatica. La forza nel parlare, Carocci, Roma 2007.

[2] Si veda, in proposito, l’interessantissimo carteggio tra Giovanni Verga e Luigi Capuana, sistematizzato e analizzato in Gino Raya, Carteggio Verga-Capuana (Dicembre 1870 – Giugno 1921), Edizioni dell’Ateneo, Roma 1984.

[3] Victor Turner, Dal rito al teatro, il Mulino, Bologna 2014 (ed. or. 1982).

[4] A tale proposito v. lo studio di Luigi M. Lombardi Satriani e Domenico Scafoglio, Pulcinella. Il mito e la storia, Leonardo, Milano 1992.

[5] Jean Baudrillard, La trasparenza del male. Saggio sui fenomeni estremi, SugarCo, Milano 1991 (ed. or. 1990).

[6] Ugo Iannazzi, «La difesa dei nostri patrimoni linguistici sopraffatti dall’inglese», Dialoghi Mediterranei, 47, 2021.

[7] Ulf Hannerz, La diversità culturale, il Mulino, Bologna 2001 (ed. or. 1996); Arjun Appadurai, Modernità in polvere, Raffaello Cortina, Milano 2012 (ed. or. 1996).

[8] Ugo Iannazzi, op. cit.

[9] Terence S. Turner, The Social Skin, in I. Cherfas, R. Lew (eds.), Not Work Alone, Temple Smith, London, 1980: 112-140; «The Social Skin», HAU: Journal of Ethnographic Theory, 2, 2, 2012: 486-504.

[10] Xu Lizhi, Mangime per macchine, Editore Istituto Onorato Damen, Catanzaro 2014.

[11] Ugo Iannazzi, op. cit.

[12] Franco Trincale, L’aria milanisa / Lu virduraru, 45 giri, np 1492, Fonola, Milano s.d.

[13] Giulia Carrarini, «Gli anglicismi minacciano l’italiano? Quattro chiacchere con Luca Serianni», The Huffingtonpost, 26 aprile 2015, https://www.huffingtonpost.it/giulia-carrarini/anglicismi-minacciano-italiano-quattro-chiacchiere-luca-serianni_b_6726950.html

[14] Ignazio Buttitta, «Lingua e dialetto», in Io faccio il poeta, pref. di L. Sciascia, Feltrinelli, Milano 1972: 54-60. Traduzione: «[...] Un popolo, / diventa povero e servo, / quando gli rubano la lingua / avuta in dote dai padri: / è perduto per sempre. [...] Noi l’avevamo la madre, / c’è stata rubata; / aveva le mammelle a fontane di latte / e ci bevvero tutti, / ora ci sputano».

______________________________________________________________

Mauro Geraci, professore Associato di Antropologia culturale presso l’Università degli Studi di Messina, è autore del volume Le ragioni dei cantastorie. Poesia e realtà nella cultura popolare del Sud (1997), primo studio sistematico sulle prospettive poetiche e conoscitive dei poeti-cantastorie siciliani. Da molti anni è anche riconosciuto quale attento interprete e continuatore dei cantastorie siciliani e, come tale, protagonista di una fiorente attività spettacolare che lo ha visto lavorare a fianco di famosi poeti-cantastorie quali, soprattutto, Franco Trincale e Vito Santangelo. Da anni ha rivolto il suo interesse antropologico all’Albania, dove la letteratura gioca un ruolo centrale nella ridefinizione della memoria storica del paese. Da qui il suo studio Prometeo in Albania. Passaggi letterari e politici di un paese balcanico (2014) e la cura, assieme all’archivista Simonetta Ceglie, dell’autobiografia della prima grande scrittrice albanese, Musine Kokalari, La mia vita universitaria. Memorie di una scrittrice albanese nella Roma fascista. 1937-1941 (2016).

______________________________________________________________