«Quando mi si parla di identità o religione penso sempre di avere a che fare con …qualche sbirro che mi chiede i documenti».

Spero che questo testo possa essere uno strumento utile per chi si occupa di inserimento, integrazione, convivenza e socialità fra autoctoni e immigrati e in particolare figli di immigrati. Invito ad avere pazienza e tempo di leggerlo perché le questioni di identità, cultura, religiosità ed etnicità sono – per tutti – aspetti che occorre “prendere con le pinze”; da sempre facilmente manipolabili da parte dei dominanti approfittando della ingenuità o della banalizzazione correnti. La prospettiva di questo testo è necessariamente pluridisciplinare perché si tratta di elementi e aspetti che sono cruciali rispetto alla “funzione specchio delle migrazioni”, cioè rispetto all’assetto economico, sociale, culturale e politico degli stessi Paesi dominanti e di quelli di partenza. Ho cercato di evitare di farne un testo con le pesantezze dell’accademichese (non ci sono note e citazioni) sperando di interloquire anche con chi s’è occupato poco di migranti, religioni, culture e imposture varie in questi campi, così come di “funzione specchio” e di “fatti politici totali”.

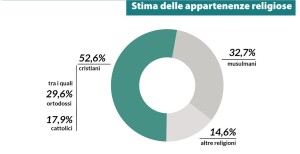

Da tanti anni, la Caritas nel suo Dossier Statistico annuale come altre istituzioni – fra le quali l’Ismu – hanno la pretesa di misurare la religiosità degli immigrati. Nel documento pubblicato il 27/3/2018 (“Immigrati e religioni in Italia”) questa Fondazione mostra una sfilza di dati statistici che secondo gli autori permettono di affermare quanti sarebbero i cristiani ortodossi, i musulmani, i cattolici e i praticanti di altre religioni. Ma questa pretesa di “misurare” la religiosità degli immigrati non è di fatto la negazione sia della libertà di appartenenza, sia delle variazioni di questa? Non è un fatto che riguarda tutti gli esseri umani e non solo gli immigrati?

L’emigrazione e l’immigrazione sono un processo di cambiamento dalla socialità nel Paese d’origine a quella nel Paese di arrivo, ossia un processo in cui le persone sperimentano una continua pluralità di interazioni con diversi soggetti sociali in diversi contesti. Se degli immigrati restano rinchiusi in reticoli o gruppi o “gabbie” di appartenenze specifiche di originari di una stessa zona, mantenendo apparentemente abitudini e costumi che fanno riferimento alla cultura e alla religione d’origine, è sempre innanzitutto perchè non hanno la possibilità della libertà di cambiare. Una possibilità che è negata proprio dagli ostacoli all’inserimento e all’effettiva integrazione nella società di arrivo. L’ostilità e il razzismo sono ovviamente i primi fattori che negano la libertà di cambiamento, cioè di emancipazione. Ostilità e razzismo non sono solo appannaggio di fascisti e destre varie ma anche degli “integralisti pseudo-laici o pseudo-universalisti” (che appunto praticano un laicismo ideologico-religioso).

A questo si aggiunge – vedi caso – l’etnicizzazione degli immigrati, cioè la spinta a ghettizzarsi, a chiudersi nelle “gabbie” prima citate che va di pari con la “nominazione” spesso autoritaria (è qui che sta anche la pretesa di classificarli in base alla presunta religione che professerebbero). Questo tipo di meccanismo classificatorio (parallelo alla schedatura da parte delle polizie e in generale alle categorizzazioni positive e negative socialmente condivise) ha segnato la storia di una parte degli immigrati di varie origini in diversi contesti, in diversi periodi storici, sovrapponendosi anche all’assimilazione al Paese d’immigrazione. Si pensi alla storia degli italiani e di altre nazionalità negli Stati Uniti e in parte anche altrove: in Germania agli italiani si applicava d’ufficio la trattenuta per la Chiesa cattolica sulla busta paga senza neanche chiedere se fossero o no cattolici e chi se ne accorgeva e voleva rifiutare tale trattenuta – rarissimi anche perché significava essere bollati come “comunisti” sospetti di chissà che – doveva andare a farsi fare una certificazione dal consolato.

L’etichettamento induce spesso ad auto-etichettarsi (ancor di più nell’infanzia e nell’adolescenza, ma anche per ciò che riguarda la stigmatizzazione dello straniero): “sei italiano?” ovviamente dici di sì anche se certo non ami tanti aspetti e le autorità di questo belpaese. Non va però dimenticato che c’è sempre stata e c’è sempre una parte degli immigrati che rifugge gli “intruppamenti” nelle “gabbie” degli originari di una stessa zona e riesce appunto a emanciparsi, approdando sia a una sorta di cosmopolitismo (come aspirazione a essere “cittadini del mondo”) sia all’adesione a cerchie sociali e culturali della società di arrivo.

Nell’attuale contesto neoliberista l’etnicizzazione degli immigrati è nei fatti la politica privilegiata perché corrisponde esattamente alla configurazione di una società divisa in segmenti eterogenei, discontinui e instabili che sono spinti a essere in competizione o anche in antagonismo. Si ottiene così una frammentazione che ovviamente favorisce i dominanti a tutti i livelli e in tutti i settori o segmenti, cioè l’impossibilità dell’agire collettivo. Una divisione che – com’è ben noto – riguarda anche gli autoctoni pur se compagni o colleghi di lavoro: la moltiplicazione dei contratti a fianco della precarietà e del lavoro nero è appunto tipica del liberismo odierno. Il caporalato etnico o il boss etnico-religioso sono soggetti che dal punto di vista della produttività e della riduzione dei costi del lavoro e dei rischi propri della politica economica imperante svolgono un ruolo prezioso. Perciò è peraltro assai discutibile esaltare la cosiddetta imprenditorialità degli immigrati senza distinguere il self-made-man o woman da chi è spinto a fare il subappaltatore, il caporale o il falso-indipendente (cosa che riguarda anche gli autoctoni). Il padroncino o caporale immigrato o “etnico-religioso” è ideale dal punto di vista del committente autoctono perché si assume i rischi e si fa carico di schiavizzare i suoi compatrioti e anche i suoi familiari che allo stesso tempo sono costretti a ringraziarlo perché hanno difficoltà a trovare lavoro regolare e stabile. Si ricordi anche che le cosiddette mafie etniche – fra le quali Cosa Nostra – nascono proprio per assoggettare gli immigrati a condizioni di lavoro e di vita inferiorizzate.

Fra i tanti esempi dell’utilità dell’etnicizzazione, si pensi agli indiani classificati come sikh: è grazie a loro che l’allevamento delle mucche e la produzione di latte hanno avuto uno sviluppo pare assai positivo facendo superare le serie difficoltà dovute alla meccanizzazione di questa attività. Lo stesso dicasi per altre nicchie nell’agricoltura, nell’edilizia, nella conceria ecc. Si veda fra altri casi recentemente svelati quello della Valle della gomma di Sebino-Val d’Iseo, un ricco feudo della Lega basato sulla schiavizzazione dei migranti “neri al nero”, così come la “mafia padana” organizzata, feroce scoperta a Milano.

Allora a chi e a che serve “misurare” la religiosità degli immigrati? Serve – come scrive la Fondazione Ismu – a «sfatare in particolare il pregiudizio secondo cui la maggior parte degli immigrati professa l’Islam»? A parte che una tale frase di fatto dice che chi professa questa religione non è un “buon immigrato” o persino che sia meglio evitarlo (o anche espellerlo?). E in base a cosa si afferma, per esempio, che quasi tutti i marocchini sono musulmani, così come gli albanesi, i bangladesi, i pakistani, gli egiziani, i tunisini e i senegalesi ecc.? Peraltro, non è forse ben noto che l’Islam di chi fra questi ci crede differisce per ognuno di loro?

Forse ai giovani e anche più attempati ricercatori farebbe bene studiare la storia delle pratiche religiose di alcuni gruppi di italiani nei diversi Paesi del mondo. Ricordiamo solo che anche quando si tratta del culto del santo o della santa patrono/a del paesello d’origine si ha sempre ricodificazione: è un grossolano errore antropologico parlare di riproduzione di villaggi o etnie. Il santo o la santa (e ce li hanno anche i musulmani) degli immigrati sono venerati e invocati in funzione dei problemi, vicissitudini, sfide e obiettivi nella società di immigrazione. In altre parole, anche se hanno lo stesso nome, non sono più il santo o la santa del paese d’origine. Ma questo fenomeno ha riguardato quasi sempre solo i “primo-migranti”, mentre i figli si sono quasi sempre assimilati, anche se ora ci sono persino terze e quarte generazioni che riscoprono le origini. Ma, queste riscoperte sono valorizzate soprattutto quando diventano anche “redditizie” (vedi i personaggi del cinema, ecc. oppure anche quelli del commercio di prodotti nazionali o di cucina che trova spazio di mercato, insomma è un po’ ethnic business).

Le imposture del multiculturalismo e della multietnicità

Per decenni anche in Italia – e spesso “in buona fede” – è stato di moda l’obbrobrio dell’auspicio di una società multirazziale come invito alla convivenza fra autoctoni e immigrati, senza rendersi conto che così si ripropone la distinzione degli umani in razze. Ricordiamo che la razzializzazione degli esseri umani, oltre che una teorizzazione ideologica senza fondamento, è nata innanzitutto per giustificare il dominio dei bianchi europei, cioè la colonizzazione che Colombo praticava anche con lo sterminio degli indigeni asserendo che erano animali senz’anima e per questo faceva benedire gli squartamenti dai preti al suo seguito. I lombrosiani andarono oltre la pseudo teoria del razzismo biologico (il “nato delinquente” e l’atavico criminale ossia non “evoluto da animale a umano”); «le razze inferiori da trattare col ferro e col fuoco» erano sia i meridionali che i colonizzati refrattari alla civilizzazione europea e anche tutte le «classi laboriose» diventate – dopo il 1848 – «classi pericolose» perché solidali con i “sovversivi” in antitesi alla costruzione dello Stato moderno e all’ordine e alla disciplina necessari per il progresso e il benessere (ovviamente soprattutto se non unicamente dei dominanti).

Ora è diventato più comune e più politicamente corretto parlare di multietnicità o di multiculturalismo. Ma cosa è stato questo pseudo “modello” (melting pot) nella storia della formazione degli Stati che si sono nutriti di immigrazione? Spingere o relegare gli immigrati a configurarsi come etnie vuol dire etnicizzare, ghettizzare, cioè mascherare la razzializzazione che serve alla gerarchizzazione economica, sociale, culturale e politica. Gli Stati Uniti sono diventati la prima potenza economica, militare e politica del mondo inghiottendo continuamente milioni di immigrati e mettendoli costantemente in competizione o in lizza nella conquista del gradino più alto della gerarchia economica e sociale. I wasp si autodefinirono “nativi”, sterminarono gli indiani e poi si accanirono contro gli irlandesi perché cattolici e non wasp (bianchi anglosassoni protestanti). Poi fu il turno dei polacchi, degli ebrei, degli italiani e degli altri: l’ultimo arrivato era ovviamente destinato a situarsi al più infimo rango della scala sociale permettendo al penultimo di avere infine qualcuno più in basso di lui, cioè da sfruttare e magari umiliare per rifarsi di quanto prima subito.

In altre parole, l’etnicizzazione è servita come la principale molla/meccanismo di gerarchizzazione sociale che è il cuore dello sviluppo capitalista e ciò perché l’immigrato/a aspira all’emancipazione che è spesso imitazione dell’ascesa economica e sociale; di fatto si aspira a diventare padroncini o addirittura self-made-men o women, ossia una sorta di combinazione dell’etica del migrante e dello spirito del capitalismo. Checché pretenda fare Trump, è impossibile che gli Usa rinuncino a nutrirsi continuamente di immigrazione, tanto più oggi che il liberismo la gestisce soprattutto col metodo usa-e-getta, limitando l’integrazione regolare solo a chi si mostra “bravo servo” o “buon selvaggio” o “scimmia ammaestrata” o gourkha da mandare a morire nei teatri di guerra o a fare lo sbirro contro neri e latinos. Fra altro si noti: dal 1990 al 2015 la popolazione degli Stati Uniti è aumentata di 70 milioni innanzitutto grazie all’immigrazione; é questa che ha garantito l’enorme crescita economica dal 1990 al 2008, come afferma anche la Società di studi per il Congresso, la Rand Corporation; ciò sarebbe stato impossibile senza questa immigrazione e anche i 13 milioni di “clandestini”, a forte turnover, cioè usa-e-getta che però pagano tasse e un costo della vita quasi doppio di quello dell’american citizen di pari condizione, ma non reggono a ritmi massacranti e a tutti i costi materiali e morali dell’immigrazione, ancor più se è irregolare.

L’impostura del multiculturalismo è peraltro evidente non appena si constata che è impossibile la parità di culture fra quella del Paese di immigrazione e quella degli immigrati. La cultura di questi è spesso solo cultura folklorica, popolare, o a volte solo frammenti di queste culture locali che non hanno alcuna chance di competere con la cultura dominante del Paese di immigrazione. L’immigrato è costretto a stare “schiscio”, a «camminare radendo i muri» (Sayad) a far sempre “buon viso a cattivo gioco”, cioè a mostrare di accettare di essere inferiore in tutto e di voler solo apprendere “come un bambino che non sa nulla” o come il “buon selvaggio” che è accettato solo se mostra di capire che tutto ciò che offre la società di immigrazione è buono, ha grande valore, è superiore a ogni altra cosa: questa è la sola Cultura che vale. Per “non avere problemi” l’immigrato apprende subito che deve quantomeno far finta di situarsi laddove gli è stato detto e di mostrare di esserne contento!

I paternalisti o i più buoni possono anche concedergli qualcosa, magari i clichés della cultura dominante del suo Paese d’origine. “Sei egiziano? Allora disegna una piramide” … In una scuola qualcuno ebbe il buongusto di disegnare all’ingresso una sorta di murales che mostrava bambini neri quasi nudi attorno a capanne: questo avrebbe dovuto essere il messaggio di “accoglienza multiculturale” anche ai ragazzini africani, che così, ovviamente, non potevano non sentirsi che stigmatizzati come “gente che viene dal mondo dei selvaggi”. È abitudine invalsa “nominare” gli allievi stranieri in base all’origine nazionale dei genitori: “allora tu che sei marocchino, raccontaci come sono le piante dei datteri…” – a un ragazzino che magari è nato in Italia e che in Marocco non si sa se c’è mai andato. Si procede così nel continuo etichettamento; di fatto, si vuole configurare una società “multietnica”, “multireligiosa”, “multiculturale” (tutti sinonimi anche se spesso usati inconsapevolmente), ossia una società in cui se non appartieni a questa o quella etnia, religione o “cultura” diventi quasi un “anomalo”. “Ma come? Non ti riconosci nella cultura del tuo Paese? Nella bandiera della tua “nazione?” “Nella religione del tuo popolo?”.

I paternalisti o i più buoni possono anche concedergli qualcosa, magari i clichés della cultura dominante del suo Paese d’origine. “Sei egiziano? Allora disegna una piramide” … In una scuola qualcuno ebbe il buongusto di disegnare all’ingresso una sorta di murales che mostrava bambini neri quasi nudi attorno a capanne: questo avrebbe dovuto essere il messaggio di “accoglienza multiculturale” anche ai ragazzini africani, che così, ovviamente, non potevano non sentirsi che stigmatizzati come “gente che viene dal mondo dei selvaggi”. È abitudine invalsa “nominare” gli allievi stranieri in base all’origine nazionale dei genitori: “allora tu che sei marocchino, raccontaci come sono le piante dei datteri…” – a un ragazzino che magari è nato in Italia e che in Marocco non si sa se c’è mai andato. Si procede così nel continuo etichettamento; di fatto, si vuole configurare una società “multietnica”, “multireligiosa”, “multiculturale” (tutti sinonimi anche se spesso usati inconsapevolmente), ossia una società in cui se non appartieni a questa o quella etnia, religione o “cultura” diventi quasi un “anomalo”. “Ma come? Non ti riconosci nella cultura del tuo Paese? Nella bandiera della tua “nazione?” “Nella religione del tuo popolo?”.

Lo scopo del discorso dominante e assai pervasivo nel cercare di costringere tutti a un’appartenenza classificata anche statisticamente (come fanno le survey anglosassoni) in etnie, non è solo quello di produrre una segmentazione utile alla logica economica e sociale neoliberista, cioè alla competizione e l’antagonismo per aumentare la produttività e riprodurre la gerarchizzazione sociale. È uno scopo squisitamente politico: in una società multietnica/multireligiosa le persone sono titolari di doveri e diritti innanzitutto se non esclusivamente rispetto alle regole dell’etnia o gruppo religioso del quale fanno parte e che è disciplinato e quindi controllato dal capo etnico-religioso. In altre parole, in questo regime multietnico/multireligioso non c’è più lo Stato di diritto democratico in base al quale gli individui dovrebbero essere titolari di diritti universali (uguali per tutti) e quindi di doveri (perché non si possono avere doveri se non si ha prima il diritto di esserne titolari). L’individuo non ha più la libertà di cambiare appartenenza o di rifiutare di averne una fra quelle offerte dal mercato multietnico/multireligioso. Questo spiega perché è proprio la componente più conservatrice e illiberale delle diverse religioni a sposare (a modo loro) la causa multietnica/multireligiosa, mirando a smantellare lo Stato di diritto democratico. L’ideale di queste autorità religiose conservatrici è un regime in cui la pubblica amministrazione è appunto governata da una cogestione di compromesso fra i capi delle diverse religioni, in cui ci sono soltanto scuole religiose e magari polizie (ben muscolose) di ogni etnia.

Certo, oggi quasi nessuno osa dirlo esplicitamente, ma progressivamente si tende a condizionare sempre più le scelte pubbliche affinché siano reverenti delle diverse religioni; perciò reclamano sempre più finanziamenti e riconoscimento del diritto di condizionare tali scelte. Questa tendenza è palesemente favorita dalla cosiddetta crisi dello Stato di diritto democratico, crisi provocata appunto dal liberismo sino all’eterogenesi della democrazia: i sistemi elettorali hanno totalmente espropriato l’effettivo diritto di voto, cioè di scegliere e controllare i propri rappresentanti, le scelte istituzionali e governative, non rispecchiano per nulla gli effettivi bisogni, problemi e malesseri della maggioranza della popolazione – basti pensare all’occultamento dei rischi che provocano più mortalità mentre il governo della sicurezza non provvede ad alcuna bonifica e prevenzione delle cause di tale mortalità.

Non è casuale che il discorso dominante sulla crisi politica e sulle possibili prospettive non menzioni mai ciò che invece preoccupa la maggioranza della popolazione, ossia la mancanza di effettiva tutela rispetto a chi dispone di potere finanziario-economico e istituzionale e lo usa per impoverire, sfruttare sempre di più sino a schiavizzare, mettere a rischio la vita stessa dei lavoratori e della popolazione. Non è casuale che sia ben raro trovare referenti politici, etnici o religiosi che favoriscano la dinamica collettiva per la lotta per l’emancipazione che non può che essere lotta per la libertà di appartenenza.

Ecco perché le migrazioni hanno una funzione specchio, cioè rivelatrice anche dei più cruciali aspetti della società di immigrazione e perché sono un fatto politico totale in quanto investono ogni elemento e tratto caratterizzante dei singoli e delle collettività e dell’organizzazione politica della società. La Chiesa cattolica – certamente quella parte più retriva – non sembra saper affrontare come dovrebbe il fatto che metà dei cosiddetti cattolici si dicono ostili alle migrazioni e votano Salvini e le destre o i candidati razzisti anche nei ranghi dell’ex-sinistra (cioè del PD). Non può affrontare questa sua crisi perché non può rinunciare al suo ecumenismo con cui mantiene fra i suoi fedeli destra e sinistra, integristi, fascisti, razzisti, sessisti, antiabortisti, antidivorzisti, anti-LGBT, puttanieri, poligami di fatto, e poi anche pro-immigrati e militanti di sinistra. Inoltre, i suoi interessi temporali non permettono rotture effettive col potere politico. Le ragioni che forse spingono la Chiesa cattolica ad essere dalla parte degli immigrati stanno nelle sue mire escatologiche ossia nel cercare di approfittare della crisi dello Stato (accentuata dal liberismo) per imporsi come l’unica istituzione in grado di gestire la società attraverso la disciplina dei fedeli che ubbidiscono ai capi religiosi e alle regole prescritte. E per ciò fa causa comune con le altre religioni rivendicando sempre il diritto all’educazione in base alla religione dei genitori e non con la scuola laica e repubblicana, cioè secondo i criteri universalisti.

Allora, anziché blaterare di multiculturalismo, multietnicità, multireligiosità, si pensi a come costruire ex-novo convivialità, socialità e agire collettivo per ciò che appunto serve all’emancipazione di tutti da ogni subalternità economica, sociale, culturale e religiosa.

Dialoghi Mediterranei, n.38, luglio 2019

Riferimenti bibliografici

Catani, antropologo-etnografo dell’emigrazione-immigrazione (con annotazioni su similitudini e differenze rispetto a Sayad:

https://www.academia.edu/38558751/Catani_antropologo-etnografo_dellemigrazione-immigrazione_con_annotazioni_su_similitudini_e_differenze_rispetto_a_Sayad

S. Palidda (a cura) Razzismo democratico. La persecuzione degli stranieri in Europa, Agenzia X, Milano 2000;

S. Palidda (a cura), Il discorso ambiguo sulle migrazioni, Mesogea, Messina 2010;

S. Palidda, Mobilità umane. Introduzione alla sociologia delle migrazioni, Raffaello Cortina, Milano 2008

S. Palidda (a cura), Resistenze ai disastri sanitari, ambientali ed economici nel Mediterraneo, Derive/approdi, Roma 2018;

A. Sayad, La doppia assenza, Raffaello Cortina, Milano 2002

___________________________________________________________________________

Salvatore Palidda, professore associato di Sociologia presso l’Università degli Studi di Genova, ha condotto ricerche su military and police forces affairs e sulle migrazioni per più di tredici anni presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e il Cnrs francese e poi in Italia dal 1993. E’ stato esperti presso l’Ocse, ricercatore per la Fondation pour les Études de Défense Nationale, per l’Institut des Hautes Études pour la Sécurité Intérieure, per il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, è autore di oltre 70 pubblicazioni in lingue straniere e oltre 80 in italiano. Tra le altre si segnalano: Polizia postmoderna (2000); Mobilità umane (2008); Sociologia e antisociologia (2016) e Resistenze ai disastri sanitari, ambientali ed economici nel Mediterraneo (2018).

______________________________________________________________