A partire dalla fine del 2010 e l’inizio del 2011, le cosiddette “Primavere arabe” hanno, per diverse ragioni, sconvolto l’intera area mediterranea, determinando drammatiche crisi belliche e un radicale mutamento delle politiche estere di molti Stati. Immaginiamo che questo processo post-rivolte arabe abbia influito su almeno tre macro-questioni nell’area mediterranea: la dialettica interna all’islamismo politico e religioso, le strategie per il controllo delle risorse energetiche e l’evoluzione delle dinamiche migratorie.

Il mondo musulmano si è arricchito di un confronto sempre più aspro fra il partito della Fratellanza Musulmana, al potere in molti Stati arabi dopo il 2011 e la crescita delle frange salafite. Lo smantellamento dello Stato libico e la conseguente guerra civile hanno attirato le mire di molte potenze straniere per il controllo delle ingenti risorse energetiche presenti nel Paese. Il traffico di esseri umani nel Mediterraneo, con l’apertura di nuove rotte e una più cinica gestione da parte delle organizzazioni criminali, ha trasformato la questione dei flussi migratori dalla riva Sud in uno dei fenomeni più decisivi per il futuro dell’Europa.

Tuttavia, se osserviamo la storia di questi anni dalla prospettiva italiana, la narrativa imposta dalla volubile agenda politica nostrana raccontava di “gelsomini”, dittatori in esilio o sconfitti, “migranti disperati” in fuga da guerre e povertà, e, infine, della minaccia terroristica alle porte di casa. Le guerre sorte all’indomani delle rivolte arabe rimanevano lontane, al di fuori del recinto di sicurezza europeo, così come poco rilevanti le conseguenze economiche e politiche.

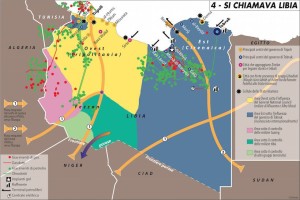

Fra i diversi scenari bellici post-primavere arabe, la Libia è invece divenuta una delle crisi internazionali più importanti. Il Paese nordafricano, nostro dirimpettaio e storico partner economico, è passato da un apparentemente solido regime autoritario a una vasta e complessa frammentazione. Una volta deposto e ucciso il “Colonnello”, il fronte anti-Gheddafi si è progressivamente diviso in due macro coalizioni militari e politiche: una riunita attorno alla figura carismatica del Generale Khalifa Belqasim Haftar, con sede a Tobruk, nella regione più ostile al vecchio Raìs, la Cirenaica; l’altra ha ottenuto il riconoscimento di gran parte delle potenze occidentali, Italia compresa, stabilendo un Governo di Accordo Nazionale (GNA) presieduto da Fayez al Serraj nella vecchia capitale Tripoli. Le due compagini sono attualmente in guerra per il controllo del Paese, sostenute a loro volta da importanti alleanze militari con vari Stati dell’area mediterranea.

A seguito delle più recenti vicende militari, si è provato a ricomporre un tavolo di negoziato lo scorso gennaio a Berlino. La situazione sul campo vede un Paese dilaniato dalle rivalità tra diverse fazioni, milizie, tribù e realtà amministrative. Se Gheddafi era riuscito a mantenere unito un territorio così vasto ed eterogeneo grazie al sostegno statale alla popolazione e a una forte propaganda, tutto si è sfaldato alla caduta del regime. Il nuovo scenario ha scatenato gli appetiti delle potenze straniere e del mondo arabo già coinvolte dalla crisi mediorientale in Siria, delineando i processi di cui si accennava sopra: la lotta per il controllo delle risorse energetiche, il confronto in seno al fondamentalismo politico e religioso musulmano, i progetti criminali delle organizzazioni di trafficanti di esseri umani.

A seguito delle più recenti vicende militari, si è provato a ricomporre un tavolo di negoziato lo scorso gennaio a Berlino. La situazione sul campo vede un Paese dilaniato dalle rivalità tra diverse fazioni, milizie, tribù e realtà amministrative. Se Gheddafi era riuscito a mantenere unito un territorio così vasto ed eterogeneo grazie al sostegno statale alla popolazione e a una forte propaganda, tutto si è sfaldato alla caduta del regime. Il nuovo scenario ha scatenato gli appetiti delle potenze straniere e del mondo arabo già coinvolte dalla crisi mediorientale in Siria, delineando i processi di cui si accennava sopra: la lotta per il controllo delle risorse energetiche, il confronto in seno al fondamentalismo politico e religioso musulmano, i progetti criminali delle organizzazioni di trafficanti di esseri umani.

Sullo sfondo rimane proprio questa ultima questione. I flussi migratori diventano il termometro dell’interesse dell’Europa in rapporto alla vicenda libica, in un misto di incertezza politica e incapacità di affrontare il problema, arrivando a scaricarlo sui paesi coinvolti dal conflitto.

Abbiamo chiesto a Michela Mercuri – docente universitaria, uno dei maggiori esperti di Libia e Nord Africa – di affrontare con noi queste considerazioni.

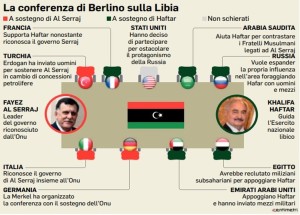

In questa chiacchierata sulla crisi libica partirei dagli esiti della Conferenza di Berlino (gennaio 2020). L’evoluzione della situazione sul campo, a cavallo fra 2019 e 2020, ha favorito la compagine riunita attorno al Governo del Presidente al Sarraj rispetto allo schieramento del Generale Haftar. La Turchia, con il suo intervento diretto, si è ormai imposta come attore di primissimo piano, anche dal punto di vista militare. La Conferenza non ha prodotto alcun risultato concreto in fatto di stabilizzazione della crisi. È stato comunque rilasciato un documento finale con delle indicazioni precise. Quale fra queste decisioni prese a Berlino pensa potrà produrre un’evoluzione concreta della situazione attuale o favorire un eventuale processo di pace? Come evolverà l’azione della Turchia a seguito di questo incontro?

«In riferimento alla Conferenza di Berlino, potremmo dire, con un po’ di amaro sarcasmo, che la “montagna ha partorito un topolino”. Nella città tedesca i leader degli Stati a vario titolo coinvolti nel complesso teatro libico – tra cui la Turchia, alleata di ferro di al-Sarraj; gli Emirati arabi uniti, l’Egitto e la Russia, finanziatori dell’avanzata di Khalifa Haftar verso Tripoli – avevano discusso del futuro della Libia, approvando una road map decisamente ambiziosa ma poco applicabile in un contesto di guerra. Il piano prevedeva, tra le altre cose, la creazione di un comitato formato da 5 membri dei rispettivi schieramenti che si sarebbero dovuti impegnare a far sì che la mai rispettata tregua potesse trasformarsi in un cessate il fuoco stabile, l’embargo sull’arrivo di nuove armi e un percorso politico-istituzionale, preludio per elezioni presidenziali e parlamentari e per una nuova Costituzione. Purtroppo le “belle parole” di Berlino si sono subito scontrate con la realtà sul campo: una guerra tra le due fazioni che è proseguita anche durante l’incontro e ha mostrato l’enorme scollamento esistente tra la percezione internazionale della Libia e la reale situazione sul campo. La tregua non hai mai retto, mentre per garantire il rispetto dell’embargo sulla fornitura di armi alle parti libiche è stata varata la missione navale europea Irini, dislocata nel versante orientale delle coste libiche che, però, presenta numerosi limiti. La maggior parte delle armi, infatti, non arriva via mare ma via terra, soprattutto dalla porosa frontiera con l’Egitto da cui transitano le armi emiratine dirette all’esercito di Haftar, o via aerea, basti pensare al recente arrivo di almeno otto caccia russi nella base di Jufra. L’assetto navale di Irini non ha nessun potere di fermare questo tipo di traffici. Se davvero si vorrà raggiungere questo obiettivo serviranno controlli satellitari, aerei, nuovi droni e non solo il blocco navale ma, soprattutto, sarà indispensabile la volontà internazionale nel farlo applicare, anche a costo di scontrarsi con potenze quali la Turchia, come è recentemente accaduto.

In sintesi nessuna delle decisioni prese a Berlino potrà incidere sulle sorti del Paese poiché il destino della Libia in questo momento non è in mano né all’Europa né alla comunità internazionale ma dipende, soprattutto, da Russia e Turchia. Entrambe queste potenze, assieme agli Emirati arabi uniti (oggi unico vero alleato di Haftar) hanno combattuto in Libia “boots on the ground”, sostenendo i rispettivi alleati sul terreno, e ora chiederanno il conto. La Turchia, grazie all’invio di armi e mercenari a supporto del Governo di accordo nazionale (Gna) di al-Sarraj ha rovesciato le sorti del conflitto, facendo battere in ritirata le forze di Haftar. Erdogan è in una posizione di vantaggio che potrebbe sfruttare per congelare le sue posizioni nel Paese. In ballo ci sono numerosi assets: basi militari, porti, affari miliardari per la ricostruzione e, più in generale, l’influenza geostrategica nel quadrante mediterraneo. Solo quando Turchia e Russia si siederanno al tavolo delle trattative sapremo il prezzo che al-Sarraj dovrà pagare per l’impegno di Ankara e quanto sarà salato il conto per l’Europa».

Sembra ormai chiaro che l’Unione Europea non è riuscita a ritagliarsi un ruolo in questa crisi, per quanto spesso chiamata in causa dal GNA. I singoli Stati Membri si stanno muovendo autonomamente, ognuno a difesa dei propri interessi o, tutt’al più, cercando di partecipare in qualche modo ai futuri tavoli di negoziato. In particolar modo, la Francia, che non aveva un ruolo da protagonista in Libia, è entrata direttamente nello scenario libico nel post 2011, causando la caduta di Gheddafi. Attualmente, mostra un delicato equilibrio fra l’appoggio ad Haftar e il riconoscimento del Governo al Sarraj. Evidente è invece l’interesse sia economico che militare per il confine meridionale con paesi come Ciad e Niger, chiaramente sotto la sua influenza. Un’inchiesta americana ha rivelato sospette operazioni militari francesi in Libia e la presunta violazione dell’embargo con il ritrovamento di alcuni armamenti francesi. Quali potrebbero essere le future mosse della Presidenza Macron e che tipo di posizione assumerà nella contesa politico-militare?

«I francesi sembrano voler rientrare in partita, soprattutto nell’area di Sirte, città da sempre considerata strategica sia per la sua collocazione geografica, sia per i giacimenti inesplorati che fanno gola a molte potenze straniere da tempo presenti nel teatro libico, Francia in testa. Proprio nel momento in cui un accordo russo-turco sembrava “nell’aria”, Parigi, per non rimanere esclusa dai giochi, ha intensificato notevolmente la propria attività su Sirte, con numerosi sorvoli effettuati con caccia Rafale sui cieli della città, rimescolando le carte. Per non indispettire gli Usa, per ora più vicini ad Ankara, il Presidente Macron ha telefonato a Trump denunciando il comportamento “inaccettabile” della Turchia, tentando di mettere i bastoni tra le ruote a Erdogan che credeva oramai chiusa la partita libica. Gli interessi francesi in Libia sono molto chiari e si chiamano “risorse energetiche”. Per questo l’Eliseo ha spinto per l’intervento internazionale in Libia nel 2011 e per questo ha sin qui sostenuto Khalifa Haftar. Basti pensare lo scorso gennaio, quando il generale aveva iniziato a occupare alcune strutture petrolifere, la Francia ha bocciato una dichiarazione di condanna di Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Italia contro il blocco delle installazioni. L’obiettivo di Macron, in continuità con quello dei suoi predecessori, è quello di partecipare alla spartizione delle risorse del Paese e, seppure in una posizione di “inferiorità” rispetto alla Turchia e alla Russia, cerca di perseguire il proprio interesse nazionale. Ne consegue che, al momento, il suo principale avversario sia Ankara che non solo ha siglato con al-Sarraj un accordo per una zona economica esclusiva – che dalle coste della Turchia si estende a quelle della Libia – per sfruttare le risorse di gas offshore in un’area che vede forti interessi Total (e di Eni) ma continua a avere mire espansionistiche verso l’est su cui la Francia ha da tempo “ipotecato” risorse militari. Negli ultimi giorni poi si è assistito a molte frizioni tra i due. Ankara e Parigi sono arrivate ai ferri corti per un confronto navale nel Mediterraneo a causa del mancato rispetto degli ordini di controllo richiesti da una nave della missione Irini, da parte di una imbarcazione che trasportava armi turche in Libia. Macron è andato su tutte le furie chiedendo una indagine in sede Nato. Dall’altra parte esponenti del governo turco hanno dichiarato che «con il sostegno che offre da anni agli attori illegittimi» come il generale Khalifa Haftar, «la Francia ha una parte importante di responsabilità nella caduta della Libia nel caos». Insomma, al momento tra i due i rapporti non sono idilliaci. Da questo punto di vista è difficile prevedere le future mosse di Macron. Molto dipenderà anche da quanto gli Stati Uniti, ora vicini alla Turchia nella questione libica, decideranno di esporsi a sostegno di questo “nuovo alleato” e da come evolverà la situazione su Sirte».

Fra gli altri protagonisti della crisi, diversi Stati arabi si trovano sui fronti opposti. Secondo quanto ribadito anche da lei, è in atto un confronto/scontro tutto interno al mondo sunnita, tra le fazioni fedeli alla Fratellanza Musulmana e quelle più vicine al regno saudita, in particolar modo la compagine dei madkhaliti. Che impatto potrebbe avere tale confronto su eventuali futuri processi di pace in Libia e come influenza i rapporti fra le diverse milizie musulmane presenti nell’area?

«Il salafismo madkhalita è rapidamente cresciuto in Libia negli ultimi anni, grazie ai petroldollari e alle organizzazioni caritatevoli saudite ed emiratine che li hanno sostenuti in chiave anti fratellanza musulmana, appoggiata da Turchia e Qatar. Nonostante la maggioranza sia schierata con l’Esercito nazionale libico (Lna) di Haftar, alcuni, specie negli ultimi tempi, si sono uniti ai gruppi vicini al Gna. Da questo punto di vista è facile notare come l’ideologia religiosa sia in qualche modo trasversale alle divisioni tribali, regionali ed etniche, permettendo all’organizzazione di espandersi sia nell’est che nell’ovest del Paese. Seppure le milizie madkhalite hanno combattuto in prevalenza con Haftar, lo hanno fatto non tanto per spirito di vicinanza al generale ma per amplificare lo scontro ideologico contro i Fratelli musulmani presenti soprattutto a Tripoli. Anche per questo le componenti madkhalite sono oramai una forza trasversale in termini territoriali e tribali, talmente radicate all’interno del Paese da costituire un attore che, al momento giusto, potrebbe rivendicare un ruolo importante nei futuri assetti libici. Detta in altri termini, l’uso strategico dei salafiti da parte di Haftar (grazie alla longa manus saudita) ha permesso loro di crescere e radicarsi nell’ex Jamahiriya divenendo attori cruciali del panorama interno libico con cui, purtroppo, dovremo fare i conti».

È evidente che l’Italia ha ormai perso importanti posizioni in Libia. Dal 2011 è del tutto mancata una chiara strategia programmatica nella sua politica estera, assumendo piuttosto una posizione di attesa mentre le varie alleanze andavano strutturandosi. Tuttavia, a un tratto è sembrato che il nostro Governo potesse avviare un dialogo molto stretto con alcune Municipalità della provincia meridionale del Fezzan, area importantissima sia in termini di risorse energetiche e minerarie, sia perché crocevia per il traffico di esseri umani dall’Africa Sub-Sahariana. A diversi anni di distanza, anche questa strategia sembra essere stata abbandonata dai successivi governi. Ritiene plausibile che l’Italia, vista la sua presenza importante nell’area grazie all’ENI e alla sede diplomatica di Tripoli, possa ripartire da quelle premesse per ritrovare un suo ruolo in Libia?

«L’Italia difficilmente riuscirà a recuperare il terreno perso, sia riaprendo un dialogo con le municipalità del Fezzan sia, molto più semplicemente, facendo perno sui suoi asset nel Paese che vedono nel radicamento territoriale dell’Eni e nell’operato instancabile di dialogo con gli attori locali da parte della nostra Ambasciata dei punti a nostro favore. Partiamo dalle tribù del Fezzan. Figlie di una difficile storia migratoria, in bilico tra promesse di riconoscimento e marginalizzazione, queste sono, oggi, attori nevralgici del sud libico. Una sorta di terra di mezzo in cui si strutturano le reti criminali e i gruppi terroristici impegnati nei vari traffici illeciti, tra cui quello di migranti. Se da un lato è innegabile la collusione di alcuni di questi gruppi con le bande criminali, dall’altro va evidenziato come esse siano, anche grazie allo loro storia migratoria, gli attori più radicati sul terreno e che meglio conoscono le complesse dinamiche di questa area. Per questo motivo qualche anno fa l’Italia cercò di favorire un dialogo tra le varie istanze locali capace di isolare le fazioni maggiormente estremiste, coinvolgendo alcuni di questi attori nelle trattative per una possibile pacificazione dell’area, innalzandole, dunque, al ruolo di interlocutori politici.

L’ultimo tentativo concreto è stato esperito nel febbraio del 2017 dall’allora ministro dell’interno italiano Marco Minniti che si era reso garante dell’intesa, firmata al Viminale, con i leader tribali del Fezzan, tra cui quelli dei Tebu, dei Suleiman e dei Tuareg. Prima ancora, la Comunità di Sant’Egidio, aveva supportato un incontro tra i rappresentanti delle tribù dei Suleiman e dei Tebu della città di Sebha che avevano sottoscritto una dichiarazione congiunta in cui si afferma la volontà di ristabilire la fiducia reciproca e di lavorare insieme per la convivenza pacifica. Purtroppo si è trattato di una strategia isolata che non ha avuto seguito a causa dei frequenti cambi di governo e dell’assenza di una chiara linea di politica estera italiana per la Libia e, più in generale, per l’intero Mediterraneo.

Stesso discorso può essere fatto per il nostro ruolo a Tripoli. Anche in questo caso è necessaria una breve digressione. Nel 2011 abbiamo preso parte a un intervento internazionale voluto soprattutto dalla Francia, pagando per far fuori Gheddafi, il nostro migliore alleato nel Mediterraneo. Nel tempo siamo riusciti a recuperare alcune postazioni nel Paese, grazie anche all’Eni che ha continuato a lavorare in Libia, mantenendo rapporti con gli attori locali. Dal 2016, abbiamo deciso di sostenere il Gna di al-Sarraj per tutelare i nostri interessi nell’ovest ma limitando troppo spesso la nostra “chiave di lettura” della crisi libica al tema migratorio e, dunque, senza quello sguardo strategico d’insieme che una seria politica estera richiederebbe. Quando, però, l’offensiva di Haftar per conquistare Tripoli sembrava volgere a suo favore abbiamo “strizzato l’occhio” al generale della Cirenaica, perdendo credibilità nell’ovest. Come se non bastasse, poi, abbiamo abbandonato di nuovo il dossier libico lasciando campo libero alla Turchia che ha rifornito le milizie di Tripoli e dintorni di armi e mercenari permettendo ad al- Sarraj di costringere Haftar a una parziale ritirata e ora è Erdogan a possedere le chiavi di Tripoli. Detta in altri termini: nonostante la presenza di Eni e della nostra Ambasciata (unico “punto di contatto occidentale” a Tripoli) e nonostante i buoni rapporti che manteniamo con gli alleati di Haftar e al-Sarraj, tra cui l’Egitto e la Russia da un lato e il Qatar dall’altro, non siamo in grado di recuperare un benché minimo ruolo in Libia. Ad aggravare la situazione nei prossimi giorni potrebbe essere anche la già menzionata “questione di Sirte”. Il presidente dell’Egitto, il generale al Sisi, ha tenuto un discorso all’esercito, da cui fa intendere che si sta preparando a sfondare il confine libico sul versante di Tobruk per difendere Sirte. Egitto e Turchia rischiano di scontrarsi davanti alla Sicilia. In tal caso sarebbe ancora più difficile per l’Italia restare neutrale poiché si ritroverebbe con una guerra alle porte di casa che potrebbe coinvolgere, Russia, Turchia ed Egitto, con cui ha un interesse strategico ad avere ottimi rapporti. In altre parole, non solo abbiamo perso la Libia ma rischiamo anche di perdere i nostri rapporti con alcuni degli alleati che sostengono le diverse fazioni e con cui abbiamo interessi economici vitali».

Le recenti inchieste sui respingimenti dei migranti in mare e le numerose denunce delle ONG internazionali hanno fatto emergere una situazione di diffusa illegalità che coinvolge l’UE con la sua Agenzia di controllo delle frontiere (FRONTEX). L’avvio della nuova missione IRINI, che sostituisce l’operazione SOPHIA, non dissipa i dubbi sulle modalità di intervento delle guardie costiere europee in caso di situazioni di soccorso di migranti in mare. Come giudica l’atteggiamento europeo rispetto a tale situazione e la mancata collaborazione di fatto fra gli Stati Membri?

«La politica migratoria è stata la prova lampante (e amara) della debolezza dell’Unione europea. Irini non ha il compito di salvare i migranti e nel caso dovesse essere rilevato che la presenza europea in mare possa attrarre flussi migratori è previsto un ritiro delle imbarcazioni. Tuttavia è evidente che se qualcuno viene trovato in mare, come previsto dalla legge internazionale, deve essere salvato. Secondo quanto fin qui deliberato, i migranti saranno sbarcati nei porti greci o, eventualmente, su base volontaria, in porti di altri Paesi. In altre parole, vale ancora il principio della volontarietà espresso durante il vertice di Malta, concetto piuttosto aleatorio che non garantisce la tenuta di questo meccanismo. Lo scorso settembre a La Valletta i ministri dell’interno di Francia, Germania, Italia e Malta avevano raggiunto un accordo sulla “redistribuzione” dei migranti provenienti dalla rotta Mediterraneo centrale. Tuttavia, si tratta di una cooperazione su base volontaria che avviene al di fuori del perimetro normativo comunitario e può creare un precedente di estrema gravità: la prassi dell’informalità e della deroga ai trattati che supera il principio della salvaguardia dell’impianto normativo e giuridico europeo. Quale impatto potrebbe avere sui negoziati in corso in sede Ue, come la riforma del regolamento di Dublino? C’è poi un altro tema. L’accordo riguarda solo le persone soccorse nel Mediterraneo centrale dalle Organizzazioni non governative, dai mezzi militari e dalle navi commerciali, ma non riguarda coloro che arrivano autonomamente o con barchini di fortuna. Secondo dati dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati dall’inizio dell’anno nel nostro Paese sono arrivate via mare 5.472 persone: il triplo rispetto a un anno fa e le partenze dalla Tunisia, in prevalenza arrivi “autonomi”, sono aumentate del 156%. Di questo in Europa non si è ancora parlato.

Infine uno sguardo verso le coste libiche. Pochi giorni fa le intelligence italiane hanno lanciato l’allarme di 20 mila migranti pronti a partire dalla Libia alla volta dell’Italia. È plausibile ipotizzare che questa nuova escalation delle partenze potrebbe essere una sorta di avvertimento da parte delle autorità di Tripoli per ottenere nuove “concessioni” da Roma, magari spinto dalla longa manus della Turchia, alleata del premier tripolino, per trattare con l’Italia su questioni di ben altra natura. Tra queste, ad esempio, la possibilità di sfruttare l’accordo per la già menzionata zona economica esclusiva. Anche qui dall’Europa nessuna risposta. In base a quanto detto fino ad ora non posso che giudicare in maniera negativa l’atteggiamento europeo sia nei confronti dell’Italia sia, più in generale, sul tema migratorio che per la sua complessità richiederebbe un approccio coeso e coordinato che fino a ora è totalmente mancato».

Rispetto alla collaborazione più volte richiesta dalla UE ai governi del Nord Africa, la sensazione è che non si voglia affrontare in maniera decisa la situazione, quanto piuttosto affidarla ai singoli Stati africani. Come è già successo con la gestione delle frontiere orientali europee e i rapporti con la Turchia. Cosa pensa, ad esempio, degli accordi fra l’Italia e il governo Tripolino sulla gestione dei migranti, i finanziamenti e il ruolo della Guardia Costiera Libica, come nel caso del coinvolgimento di figure ambigue come il trafficante Bija?

«Una delle conseguenze degli accordi siglati il 2 febbraio del 2017 – e rinnovati di recente – tra Fayez al-Sarraj e il governo italiano per una più stretta collaborazione con le autorità libiche (o in alcuni casi con alcuni trafficanti come nel caso del redivivo Bija) per il contenimento dei flussi migratori è stata quella di assurgere la Libia a vero e proprio partner, capace di garantire place of safety (punti di sbarco sicuri) per i migranti soccorsi in acque internazionali. Qui sta il grande errore. In primo luogo dovremmo chiederci: dove vanno i migranti che vengono ricondotti in Libia e in che condizioni? In secondo luogo la Libia può essere considerato un porto sicuro? Partiamo dalla prima domanda. Il prezzo che abbiamo pagato per ricevere meno migranti sulle nostre coste è stato quello di vedere migliaia di esseri umani riportati nel Paese dalla guardia costiera libica e rinchiusi di nuovo nei centri di detenzione, sovente gestiti dalle stesse milizie invischiate nei traffici. Secondo l’Unhcr, l’85 % di chi parte dalla Libia viene intercettato dalla guardia costiera e rinchiuso nelle carceri libiche. Molte di queste persone ritentano la traversata pagando di nuovo i trafficanti e alimentando all’infinito il loro business.

Il secondo punto riguarda una domanda la cui risposta pare scontata: la Libia non sarà mai un porto sicuro finché non sarà un Paese sicuro e al momento in Libia è ancora in corso una guerra che spesso ha visto nei centri di detenzione bersagli privilegiati. Pagare i Paesi della sponda sud per “tenersi i migranti” così come è stato fatto dall’Italia ma anche dalla Germania con la Turchia per frenare i flussi della rotta balcanica è una strategia che, oltre a ledere i diritti umani, espone i Paesi finanziatori a costanti ricatti così come è accaduto all’Italia con la Libia e alla Germania con la Turchia. Per questo il dossier migratorio dovrebbe essere immediatamente rimesso in cima all’agenda europea. Va precisato che, il 4 giugno, per la prima volta gli Stati “in prima linea”, Grecia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna, hanno presentato una proposta comune sulla riforma del regolamento di Dublino sull’asilo, fin qui arenatosi sulla spinosa questione della redistribuzione. Il piano prevede, tra le altre cose, la redistribuzione obbligatoria dei migranti che sbarcano a seguito di operazioni Sar (Search and rescue); l’adozione di un sistema comune per i rimpatri; linee guida per l’attività di ricerca e soccorso in mare da parte delle imbarcazioni e il rafforzamento delle politiche di collaborazione con i Paesi terzi, in particolare con quelli del Nord Africa e del Medio Oriente. Una proposta concreta che, se discussa, nonostante gli inevitabili compromessi e le difficoltà che potrebbe porre il blocco di Visegrad, potrebbe segnare un primo piccolo passo verso un miglioramento dell’approccio europeo».

Le chiedo, infine, quale è e quale potrebbe essere il ruolo futuro dell’ONU nella gestione della crisi libica. Che risvolti assume la vicenda delle dimissioni dell’inviato Ghassan Salamé e il sospetto di fallimento delle trattative ormai affidate a quella che appare come “un’arma spuntata”, cioè la Risoluzione 2510 post Berlino?

«Più che “un’arma spuntata” la definirei “un’arma scarica”. La risoluzione, tra l’altro approvata con l’astensione russa, invita le parti a impegnarsi per un cessate il fuoco duraturo e a rispettare i 55 punti discussi a Berlino, ma non prende una posizione di chiara condanna nei confronti di nessuno dei due attori in campo (al-Sarraj e Haftar) né sanziona il costante invio di armi da parte dei loro rispettivi alleati. Una risoluzione, dunque, senza “nomi e cognomi” e, di conseguenza, senza alcun valore che segna, almeno per ora, la sconfitta dell’Onu in Libia e, più in generale, dell’approccio multilaterale già da tempo agonizzante davanti al ritorno della “geopolitica delle Nazioni” e dei nuovi blocchi commerciali regionali. In questo contesto già di per sé al collasso, le dimissioni di Ghassan Salamé, che ha evidentemente gettato la spugna dopo il fallimento del vertice di Berlino, sono solo “la ciliegina sulla torta” di un percorso involutivo che le Nazioni Unite hanno dimostrato già in altri teatri, come, ad esempio, quello siriano in cui, come in Libia, c’è stata una sostanziale mancanza di azione di parte della comunità internazionale. I motivi sono semplici: quando l’interesse di singoli attori si scontra con quello della comunità internazionale è spesso il primo a vincere. Nel caso libico prima gli interessi francesi, poi quelli di Russia e Turchia (solo per fare alcuni nomi) hanno prevalso sullo spirito unitario e sulla volontà di negoziare ai tavoli multilaterali se non in un’ottica di facciata. Prova ne sia che i vari vertici internazionali sulla Libia da Parigi a Berlino, passando per la Conferenza di Palermo, si sono rivelati vuoti comitati politici che non hanno portato a nessun risultato concreto. È chiaro che la situazione sul terreno è estremamente complessa e che la sfida è ardua ma se manca la volontà politica e l’impegno nel coinvolgere con un lavoro di seria e concreta mediazione gli attori locali (tribù. municipalità etc.) nel dibattito, la partita è già persa in partenza. Per questo, al momento, non vedo un ruolo per l’Onu nella crisi libica».

«Più che “un’arma spuntata” la definirei “un’arma scarica”. La risoluzione, tra l’altro approvata con l’astensione russa, invita le parti a impegnarsi per un cessate il fuoco duraturo e a rispettare i 55 punti discussi a Berlino, ma non prende una posizione di chiara condanna nei confronti di nessuno dei due attori in campo (al-Sarraj e Haftar) né sanziona il costante invio di armi da parte dei loro rispettivi alleati. Una risoluzione, dunque, senza “nomi e cognomi” e, di conseguenza, senza alcun valore che segna, almeno per ora, la sconfitta dell’Onu in Libia e, più in generale, dell’approccio multilaterale già da tempo agonizzante davanti al ritorno della “geopolitica delle Nazioni” e dei nuovi blocchi commerciali regionali. In questo contesto già di per sé al collasso, le dimissioni di Ghassan Salamé, che ha evidentemente gettato la spugna dopo il fallimento del vertice di Berlino, sono solo “la ciliegina sulla torta” di un percorso involutivo che le Nazioni Unite hanno dimostrato già in altri teatri, come, ad esempio, quello siriano in cui, come in Libia, c’è stata una sostanziale mancanza di azione di parte della comunità internazionale. I motivi sono semplici: quando l’interesse di singoli attori si scontra con quello della comunità internazionale è spesso il primo a vincere. Nel caso libico prima gli interessi francesi, poi quelli di Russia e Turchia (solo per fare alcuni nomi) hanno prevalso sullo spirito unitario e sulla volontà di negoziare ai tavoli multilaterali se non in un’ottica di facciata. Prova ne sia che i vari vertici internazionali sulla Libia da Parigi a Berlino, passando per la Conferenza di Palermo, si sono rivelati vuoti comitati politici che non hanno portato a nessun risultato concreto. È chiaro che la situazione sul terreno è estremamente complessa e che la sfida è ardua ma se manca la volontà politica e l’impegno nel coinvolgere con un lavoro di seria e concreta mediazione gli attori locali (tribù. municipalità etc.) nel dibattito, la partita è già persa in partenza. Per questo, al momento, non vedo un ruolo per l’Onu nella crisi libica».

Ringraziamo la Professoressa Mercuri per le risposte ricche di indicazioni e le riflessioni. È evidente che Turchia e Russia saranno in futuro gli attori determinanti di questo nuovo “Grande Gioco”. Da loro passerà la capacità di attivare le varie cancellerie per ricomporre le fratture e trovare un accordo. Sullo sfondo, però, resta l’irrequietezza di tutti gli altri protagonisti, per nulla rassegnati a un ruolo da comprimari. La Francia dovrà ricomporre le frizioni con la Turchia. I governi arabi, alla ricerca di una strategia militare e politica che rafforzi il loro potere anche sul fronte interno, determineranno il peso delle alleanze e il ruolo delle tante milizie sul campo.

Rimane da capire il ruolo che l’Europa vorrà attribuirsi in seno a questa crisi, se sarà capace di ridurre le singole iniziative degli Stati Membri e dotarsi di una strategia estera comune convincente. Dovrà scegliere di assumere una posizione, chiara e di prospettiva, anche rispetto all’attuale processo di riforma legislativa del fenomeno migratorio.

I migranti, rimangono dove sono già, nella “Terra di Mezzo”, merce di scambio di un processo deciso da altri.

Dialoghi Mediterranei, n.44, luglio 2020

______________________________________________________________

Federico Costanza, si occupa di progettazione e management strategico culturale, con un’attenzione specifica all’area euro-mediterranea e alle società islamiche. Ha diretto per diversi anni la sede della Fondazione Orestiadi di Gibellina in Tunisia, promuovendo numerose iniziative e sostenendo le avanguardie artistiche tunisine attraverso il centro culturale di Dar Bach Hamba, nella Medina di Tunisi.

_______________________________________________________________