di Mario Basile

Chi era Corrao?

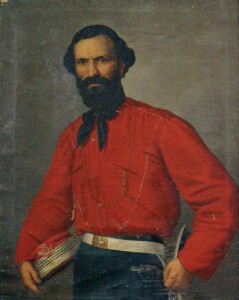

Giovanni Corrao di famiglia non era nato bene: era figlio di Giuseppe, un calafato, un artigiano e un marinaio semianalfabeta nonché stregone del “borgo” di Palermo (lo stesso sobborgo marinaro in cui nacque il Pitrè) [1]. Corrao si era rivelato soldato e stratega di razza nel corso della rivoluzione del 1848, era spavaldo e sanguinario e, nel contempo, dotato di simpatico buonsenso. Fu sempre un cane sciolto, diffidò delle teste pensanti e tra loro cozzanti che dirigevano la rivoluzione. Nutrì dimestichezza, fiducia ed amicizia unicamente nei confronti dell’aristocratico intellettuale Rosolino Pilo, ma i due anche nelle situazioni estreme che si trovarono ad affrontare si diedero sempre del ‘lei’: in Sicilia le differenze di classe erano differenze di classe. Era un estremista, aveva organizzato le squadre, le guerriglie dei popolani e dei mafiosi nel 1848 e nel 1860, ed era divenuto a Palermo il capo carismatico del cosiddetto Partito d’azione (o repubblicano o democratico o “esagerato”).

Il sommo Garibaldi si fidava di Corrao e nell’impresa di Aspromonte lo aveva nominato Generale di Brigata. Presuntuoso, sovversivo ed ingenuo, nemico del “nero governo piemontese”, Corrao dopo Aspromonte era diventato il capo tribù delle plebi di Palermo; persisteva nel capeggiare la rivolta contro la ‘piemontesizzazione’, contro i luogotenenti militari inviati da Vittorio Emanuele II a governare l’Isola, nell’incoraggiare la rivolta popolana alla coscrizione obbligatoria e nel mantenere armati i suoi 400 uomini col proposito ostentatamente pubblicizzato d’innescare una nuova rivoluzione democratica, repubblicana ed unitaria. Il partito repubblicano però entrò in crisi, si scisse, ed anche le logge massoniche democratiche di Palermo si spaccarono. I moderati con Crispi passarono dalla parte del nuovo corso; Corrao ed alcuni ultrademocratici, tra i quali l’ex suo luogotenente ad Aspromonte Giuseppe Badia, avevano invece dalla loro parte i cafoni, la bassa mafia, gli ex garibaldini che non erano riusciti ad inserirsi nel nuovo stato di cose o che ne erano stati cacciati dal governo torinese che preferiva uomini d’ordine magari ex borbonici ai più pericolosi “amanti di novità”, sovversivi, ammalati di garibaldinismo e persino accusati ora d’essere cospiratori filoborbonici. La risposta del governo fu la repressione e lo stato d’assedio del generale Govone. L’avvocato Francesco Perroni Paladini, responsabile a Palermo dell’ala moderata del Partito d’azione, ex garibaldino, ex repubblicano, scrisse su Il Precursore una lettera d’elogio al generale Govone e dopo, nel 1864, entrò come deputato del collegio di Cefalù alla morte del deputato barone Piraino.

Il generale Corrao sfidò lo Stato e promise un’insurrezione popolare repubblicana per il 29 agosto 1863, l’anniversario di Aspromonte. Era inevitabile che molti volessero la scomparsa di Corrao dalla scena politica. Il 29 aprile fu tratto in arresto con l’accusa di voler «proclamar la repubblica nel Siciliano e nel Napoletano per incarico avutone da Garibaldi, il che altresì dovea avvenire nell’alta Italia» [2]. Rilasciato pochi giorni dopo, scampò a una misteriosa aggressione omicida [3]. Per abbattere Corrao infatti fu necessario organizzare due attentati, da parte della Questura, secondo i fedelissimi di Corrao [4]: fu il 3 agosto, quasi alla vigilia dell’anniversario di Aspromonte, nel quale doveva scoppiare l’insurrezione, che il generale Giovanni Corrao venne ucciso in un agguato alle porte di Palermo mentre tornava da una sua tenuta di campagna. Il processo contro gli ignoti assassini venne archiviato in fretta e in seguito il fascicolo che conteneva gli atti istruttori scomparve dagli archivi del tribunale di Palermo. Il delitto è rimasto impunito, ma negli atti di indagine venne usato per la prima volta nella storia del Regno d’Italia il termine mafia. Era d’altra parte diffusa anche l’opinione che si fosse trattato di una delle prime stragi di Stato [5].

La traslazione del generale al Pantheon palermitano di San Domenico era stata decisa, come scrisse il giornale democratico di Palermo La Forbice, il 6 agosto a seguito di una «sottoscrizione iniziata da una commissione composta di distinti cittadini», i quali avevano chiesto che proprio a San Domenico venisse eretto un monumento al generale, «perché – vi si legge – le ceneri di questo insigne campione della democrazia riposino accanto a quelle del suo amico e compagno d’armi Rosolino Pilo. Lunedì, 10, alle 12 meridiane nel medesimo tempio avranno luogo le solenni esequie». L’accompagnamento funebre a San Domenico si svolse regolarmente. La Forbice dell’8 agosto ricorda con queste parole l’evento:

La traslazione del generale al Pantheon palermitano di San Domenico era stata decisa, come scrisse il giornale democratico di Palermo La Forbice, il 6 agosto a seguito di una «sottoscrizione iniziata da una commissione composta di distinti cittadini», i quali avevano chiesto che proprio a San Domenico venisse eretto un monumento al generale, «perché – vi si legge – le ceneri di questo insigne campione della democrazia riposino accanto a quelle del suo amico e compagno d’armi Rosolino Pilo. Lunedì, 10, alle 12 meridiane nel medesimo tempio avranno luogo le solenni esequie». L’accompagnamento funebre a San Domenico si svolse regolarmente. La Forbice dell’8 agosto ricorda con queste parole l’evento:

«I PP. Cappuccini aprivano il funebre corteggio; seguivano i frati Nicolini, i Paolotti, i Teresiani e quelli di S. Antonino. Seguiva una banda della Guardia Nazionale che intuonava lugubri melodie. Immediatamente dopo venìa portato un cuscino sul quale stavano posate le decorazioni che il defunto si aveva guadagnato sui campi di battaglia. La bara era addobbata con elegante semplicità. Ai quattro lati di essa scorgevansi quattro ghirlande adorne di magnifici nastri tricolori. Sulla cima della bara stava la spada incrociata col fodero: quella spada che aveva fatto le tante volte impallidire i nemici d’Italia, e che l’infame operato dell’assassino ha tolta prematuramente alla patria. Su di essa stava posato il kepy».

E qui i giornalisti iniziano a contraddirsi. Per l’articolista de Il Precursore, diretto dal Perrone Paladini, la spada di Corrao giaceva sì sulla bara, ma spezzata; e non saprei dire se il dettaglio implicasse un sottinteso senso di sollievo (per i fedelissimi di Corrao infatti era stato il Governo, la Questura di Palermo in accordo con ex confratelli massoni di Corrao, tra i quali proprio quelli de Il Precursore, ad organizzare l’assassinio di Corrao). «Sedici garibaldini in camicia rossa – continua La Forbice – portavano sulle loro spalle la bara che conteneva le spoglie mortali del loro intrepido compagno d’armi» (da altra fonte risulta che a reggere la bara in testa stavano Carlo Trasselli e Giuseppe Badia, i due luogotenenti di Corrao ad Aspromonte i quali erano già entrati in guerra tra loro). L’articolo prosegue col ricordare che al seguito del corteo sfilarono la Società Unitaria, la Società degli operai (fondata da Giuseppe Badia), quella del Quattro Aprile, la Garibaldina, alquanti militi della Guardia Nazionale (evidentemente la spaccatura all’interno di quest’ultima era già in atto) ed i superstiti del Battaglione di Corrao.

«La funebre pompa non poteva riuscire più calma, più dignitosa, più commovente. Le strade ed i balconi erano gremiti di gente. Ovunque incedeva il funebre corteggio le campane delle chiese suonavano a morto, e rispondevano a quel sentimento di dolore che leggevasi sui volti dei cittadini. Appena giunto il feretro nella chiesa di San Domenico l’affollatissimo corteggio si sciolse».

L’articolista tiene a sottolineare la calma, l’immediato disperdersi della folla, il dato insomma che il corteo funebre, al quale secondo Il Precursore parteciparono circa dodicimila persone, non si trasformò in rivolta popolare. Non so quale tra i due giornali mentisse sulla questione della spada (ad occhio e croce propenderei per Il Precursore), ma certo la circostanza stessa che una sottoscrizione di privati distinti cittadini avesse preteso i funerali di Stato per Corrao sottintende, già essa stessa, che lo Stato quei funerali di Stato non li voleva.

L’articolista tiene a sottolineare la calma, l’immediato disperdersi della folla, il dato insomma che il corteo funebre, al quale secondo Il Precursore parteciparono circa dodicimila persone, non si trasformò in rivolta popolare. Non so quale tra i due giornali mentisse sulla questione della spada (ad occhio e croce propenderei per Il Precursore), ma certo la circostanza stessa che una sottoscrizione di privati distinti cittadini avesse preteso i funerali di Stato per Corrao sottintende, già essa stessa, che lo Stato quei funerali di Stato non li voleva.

In realtà la situazione a Palermo in quel periodo era da insurrezione; siamo nel momento in cui il Governo torinese ha appena esteso alla Sicilia la legge Pica per la repressione del brigantaggio ed ha inviato in Sicilia diecimila uomini guidati dal generale Giuseppe Govone, un esperto di lotta al brigantaggio. Il Govone l’ordine, come è noto, lo impose con procedimenti di guerra, accerchiando centinaia di paesi, privandoli dell’acqua, torturando donne e bambini per strappare notizie sui banditi e sui renitenti alla leva, sulla manovalanza di Corrao. Il Precursore, invece, riferendo sulle ultime vicende del Corrao, tiene a tranquillizzare il pubblico, a precisare che Corrao si era ormai ritirato a vita privata. Il Giornale di Sicilia, portavoce della massoneria governativa torinese, si limitò a compiangere brevemente la “miseranda fine del distinto patriota”, che era un modo elegante di dire che Corrao aveva fatto una fine da miserabile.

In quegli stessi giorni il nuovo sindaco di Palermo, il marchesino Di Rudinì, si arrovellava per far accettare dalla cittadinanza la nuova legge che avocava dai comuni allo Stato le tasse sui generi alimentari. Malgrado le affermazioni rassicuranti del giornale crispino Il Precursore circa la vita ritirata e casalinga, condotta negli ultimi tempi come pensionato modello, «tutto dedito ai domestici affari», il Corrao, anche da morto, continuava a creare problemi all’ordine pubblico. Infatti, il 4 agosto, una commissione si era presentata al Di Rudinì con la richiesta di far sospendere lo spettacolo d’intrattenimento serale della banda musicale che il Municipio era solito offrire dal palchetto della musica al Foro Italico, ma il sindaco probabilmente stimava che quella del Corrao non fosse una gran perdita ed energicamente rifiutò la richiesta. Lo spettacolo iniziò come al solito ma ben presto venne bruscamente interrotto da una folla di oppositori vocianti “abbasso la musica”. I Regi Carabinieri e i Bersaglieri intervennero in massa, così i suonatori poterono tornare al loro lavoro.

E ancora un altro fastidio, pure questo di natura musicale, aveva dovuto affrontare in quello stesso giorno il giovane sindaco: la manifestazione dei facchini alla Fieravecchia, ribattezzata da pochi anni piazza della Rivoluzione. Anche in questo caso il Di Rudinì aveva negato il consenso per scongiurare il rischio che i facchini, vastasi (maleducati) com’erano per antonomasia, approfittassero dell’occasione per intonare il vietatissimo Inno di Garibaldi intorno alla statua fontana del Genio di Palermo. Dal canto suo Il Precursore non perse l’occasione di rammentare puntigliosamente al Di Rudinì di essere stato lui stesso appena tre anni addietro, nel 1860, un rivoluzionario e un estimatore delle vituperate note dell’Inno di Garibaldi. Ma che diamine aveva fatto da vivo il forzatamente baby pensionato Giovanni Corrao da continuare a generare da cadavere tanta gazzarra?

Ora egli se ne stava finalmente pacifico, tranquillo, immobile a riposare dentro la bara imponente, luccicante d’ottone e di vernice, tra le severe alte pareti della navata centrale del Pantheon-San Domenico, sostenute da solenni colonne tuscaniche. Dietro di lui era stata allestita un’imponente scenografia dall’architetto Giovan Battista Filippo Basile, ex rivoluzionario del ‘48, pitturata dal Lentini (probabilmente lo scenografo teatrale di professione e padre del più noto pittore Rocco Lentini). Dietro la bara si vedeva una piramide tronca, riferimento massonico, che a guisa di gigantesco fungo troneggiava nel fitto di una foresta. La foresta serviva ad esprimere che l’eroe destinatario della bara era stato spento nel fiore della vita. La piramide, a sua volta, si elevava su un grande basamento, il quale sul davanti sorreggeva un leone colto nel momento in cui ha finalmente spezzato le catene che gli impedivano i movimenti; ai lati, due statue simboleggiavano Roma e Venezia. La piramide posava sopra uno stereobate decorato con gli stemmi delle province italiane; l’apparato comprendeva anche le iscrizioni dettate da Antonio Morvillo, poeta, garibaldino ed industriale, amico del Corrao.

Lo scontro tra le logge massoniche

Ma ormai Corrao era completamente immerso nella irraggiungibile solitudine della morte, noncurante del va e vieni delle cinquantamila persone che si affollarono nella chiesa per l’estremo saluto; non gli importava nulla del suo effimero monumento di legno e cartone, eppure persino quella scenografia non era che l’avamposto di un’altra guerra che lui stesso, Corrao, con la sua morte aveva rinfocolato tra le massonerie: la destra al potere e la sinistra; i moderati e i democratici. Una guerra tra politici, intellettuali ed architetti, scatenata da un gruppetto di illustri defunti che se ne stavano muti a riposare come se niente fosse lì a San Domenico. Il primo a prendere posto nel pantheon, nell’agosto del 1860, era stato Rosolino Pilo, democratico e anticlericale, spiantato ma nobile di sangue ed educato dai preti: nessuno aveva trovato niente da ridire. Qualcuno forse ringraziò la divina provvidenza.

La gelosia e l’invidia tra i giovani architetti Giuseppe Damiani Almejda e Giovan Battista Filippo Basile iniziarono a radicarsi quando nel giugno del ‘63 arrivò da Malta la salma di Ruggero Settimo, capo indiscusso dell’aristocrazia siciliana, moderato, capo del governo provvisorio nel ‘48 e nominato dal Re Vittorio Emanuele II nel ‘60 Presidente del Senato del Regno. Il sindaco di Palermo Mariano Stabile, ex factotum di Ruggero Settimo nel ‘48, venne convinto da Francesco Paolo Perez, incaricato di pronunciare l’orazione funebre, e dall’assessore barone Porcasi a preferire, per la realizzazione della scenografia funebre, Giuseppe Damiani Almejda all’altro competitore l’architetto Basile, massone democratico di origine proletaria (era figlio di un giardiniere dell’Orto Botanico di Palermo e protetto dal Direttore Tineo). Il Damiani Almejda, un nobile discendente per parte di madre dagli Almejda, conti di Abrontes, nel suo diario I casi della mia vita, pubblicato a cura di Mario Damiani, narrò con dovizia di particolari la trentennale guerra che lo oppose alla loggia massonica che aveva decretato «guerra a Damiani fino alla sua totale distruzione», e al massone Basile che «faceva paura» e controllava 900 voti, ma dallo stesso diario traspare che il giovane Damiani di appoggi massonici ne aveva pure lui, nell’altra massoneria però, quella di Michele Amari e di Di Rudinì [6].

Giuseppe Damiani Almejda, come narra lui stesso nel diario, in quattro giorni realizzò il carro funebre, che doveva condurre la salma di Ruggero Settimo dalla chiesa al molo al tempio di San Domenico, e il sontuoso addobbo del pantheon, a San Domenico. Il carro funebre di Ruggero Settimo segnò il trionfo di Almejda, che rifiutò qualunque compenso. Il sindaco Mariano Stabile rimase talmente contento da manifestare «per lettera il contentamento suo e della Giunta» e da incaricarlo di fare il progetto del Teatro Massimo, e, soprattutto, per iscritto promise che sarebbe stato lui, Damiani Almejda a costruirlo.

Giuseppe Damiani Almejda, come narra lui stesso nel diario, in quattro giorni realizzò il carro funebre, che doveva condurre la salma di Ruggero Settimo dalla chiesa al molo al tempio di San Domenico, e il sontuoso addobbo del pantheon, a San Domenico. Il carro funebre di Ruggero Settimo segnò il trionfo di Almejda, che rifiutò qualunque compenso. Il sindaco Mariano Stabile rimase talmente contento da manifestare «per lettera il contentamento suo e della Giunta» e da incaricarlo di fare il progetto del Teatro Massimo, e, soprattutto, per iscritto promise che sarebbe stato lui, Damiani Almejda a costruirlo.

Ma, come si dice, l’uomo propone e Dio dispone. Il 10 luglio 1863 il sindaco di Palermo Mariano Stabile, un esperto di contabilità truffaldina, passò a miglior vita e la Giunta comunale si ritrovò ad affrontare due impegni urgenti: bisognava preparare il funerale di Mariano Stabile e nominare un nuovo sindaco. Il sindaco venne scelto subito, Antonio Starrabba marchese Di Rudinì, un ragazzo di 24 anni che godeva del sostegno di Michele Amari e che sarebbe sempre rimasto nemico di Crispi. La salma di Mariano Stabile venne per alcuni giorni esposta in Cattedrale e poi condotta per la tumulazione al solito pantheon di San Domenico. Alla massoneria democratica quel funerale andò di traverso, Il Precursore di Crispi lamentò la «gonfiezza iberica nella funebre pompa adatta a un vanitoso pretore, germe di vecchia prosapia», trovò retoriche le iscrizioni funebri curate da Gaetano Daita, ma soprattutto accusò l’assessore barone Porcasi di aver messo da parte gli architetti del Comune Castiglia, Moscuzza e Basile e di aver affidato la scenografia funebre al solito esterno, l’ingegnere della Provincia Giuseppe Damiani Almejda.

Ora a distanza di qualche settimana, grazie alla provvidenziale occasione offerta dal cadavere di Corrao, i democratici ritenevano di poter imporre al governo di destra un vero funerale massonico democratico di sinistra, ragione per cui si potrebbe affiancare anche questa alle varie motivazioni dell’assassinio che vennero ipotizzate all’epoca, che cioè Corrao sia stato ammazzato giusto per potere poi onorarlo con un degno funerale.

Ma ormai Corrao non seguiva più quel che accadeva fuori: chiacchiere di alta politica di una prossima guerra tra la Prussia e l’Austria, un imminente cambiamento di Prefetto a Palermo. Non gli importava più nulla delle gesta di Govone, della nuova regola in vigore a Palermo che consentiva di andare in giro a chiedere l’elemosina solo ai mendicanti patentati, muniti di catenella con l’apposito cartellino recante il numero del brevetto di povertà (norma riesumata dalla neonata Italia ma secolare in Sicilia), norma che non aveva però sortito l’effetto desiderato: far diminuire il numero degli accattoni. Sicché si sospettava che i mendicanti subaffittassero ad altri colleghi i cartellini, concedendosi un poco di riposo. O ancora l’episodio fresco dei cinque operai ammazzati come briganti dai bersaglieri nel napoletano a Pietrarsa, altri tre si erano salvati perché avevano avuto l’accortezza di lanciarsi nel fiume.

Il fatto, secondo La Forbice, era scaturito da una soperchieria di un certo Jacopo Bassa, ex impiegato borbonico, che trasformatosi in rivoluzionario nel 1860 aveva ricevuto dal governo italiano, in compenso di non so quali favori, l’opificio di Pietrarsa a Napoli. Il Barsa aveva aumentato da 10 ad 11 ore l’orario di lavoro degli spaccapietre e gli operai si erano ribellati e avevano osato licenziarsi. Disgraziatamente il Barsa s’era infuriato ed aveva chiamato in soccorso i bersaglieri, i quali prontamente avevano preso a sparare. Più fortunati, invece, a Palermo i quattro muratori che lavoravano alla demolizione della malandata ex parrocchia di San Giacomo La Marina, chiusa al culto quattro mesi prima (i marmi erano già stati asportati con privata vendita giudiziaria). Sfortunatamente un arco della costruzione, che prima di divenire chiesa medievale aveva avuto un passato di stabilimento arabo per la lavorazione della canna da zucchero, era crollato quasi addosso ai muratori, che però avevano fatto in tempo a salvarsi: solo un ragazzino dodicenne e inesperto era rimasto malconcio, ma per sua fortuna era caduto dal lato opposto a quello dal quale erano caduti i conci, e s’era salvato la pelle.

Riparato dalla sua bara, Corrao non badava più neppure alla grandine di accuse infamanti che il suo stesso essere stato ammazzato gli scaricava addosso: di aver ucciso il compagno d’armi Rosolino Pilo, di essersi impadronito della cassa della spedizione d’Aspromonte, di voler separare la Sicilia dall’Italia. Non gli importava più nulla nemmeno della lettera con la quale il sommo Garibaldi lo scagionava dalle accuse (lettera inviata a Carlo Trasselli, però, al luogotenente moderato). Corrao stava immobile, dentro la sua bara, era agosto: inevitabilmente il generale cominciò a puzzare. Il funerale, previsto per il 10 agosto, venne invece ritardato al 13. L’orazione funebre la pronunziò il castelvetranese Domenico Mastruzzi, un prete massone di formazione carbonica, che nel 1850 era stato condannato a ventiquattro anni ai ferri per aver confezionato con altri preti un proclama insurrezionale (nel quale non saprei dire se se la prendesse di più coi Borboni tiranni o con i suoi confratelli massoni ricconi, liberali moderati, che al tracollo del ‘48 si erano riappattati coi tiranni, «gli zelanti pacieri del ‘49, eloquenti predicatori della famosa amnistia») e che l’anno ‘64 si sarebbe dato da fare con fra Pantaleo per provocare uno scisma dalla Chiesa di Roma.

Riparato dalla sua bara, Corrao non badava più neppure alla grandine di accuse infamanti che il suo stesso essere stato ammazzato gli scaricava addosso: di aver ucciso il compagno d’armi Rosolino Pilo, di essersi impadronito della cassa della spedizione d’Aspromonte, di voler separare la Sicilia dall’Italia. Non gli importava più nulla nemmeno della lettera con la quale il sommo Garibaldi lo scagionava dalle accuse (lettera inviata a Carlo Trasselli, però, al luogotenente moderato). Corrao stava immobile, dentro la sua bara, era agosto: inevitabilmente il generale cominciò a puzzare. Il funerale, previsto per il 10 agosto, venne invece ritardato al 13. L’orazione funebre la pronunziò il castelvetranese Domenico Mastruzzi, un prete massone di formazione carbonica, che nel 1850 era stato condannato a ventiquattro anni ai ferri per aver confezionato con altri preti un proclama insurrezionale (nel quale non saprei dire se se la prendesse di più coi Borboni tiranni o con i suoi confratelli massoni ricconi, liberali moderati, che al tracollo del ‘48 si erano riappattati coi tiranni, «gli zelanti pacieri del ‘49, eloquenti predicatori della famosa amnistia») e che l’anno ‘64 si sarebbe dato da fare con fra Pantaleo per provocare uno scisma dalla Chiesa di Roma.

Naturalmente anche i capi bunache come Scordato e Miceli, da capi degli squadroni campestri rivoluzionari nel ‘48, al momento opportuno erano scattati con agilità d’anguille nel campo opposto, ed erano divenuti capitani d’armi borbonici. I futuri mafiosi avevano la scusante d’essere solo dei malacarne, a differenza degli aristocratici, dei ricchi banchieri, giudici e avvocati che fecero la medesima cosa. Ad ogni buon conto nel 1860 riuscirono tutti a farsi trovare al loro rivoluzionario posto di combattimento, a diventare collezionisti di medaglie commemorative e soprattutto di pubblici impieghi. Non so cosa abbia raccontato Mastruzzi nella sua predica, ma di certo la decisione di non seppellire, di non erigere nessun monumento funebre a Corrao a San Domenico doveva essere già stata presa dal prefetto e dal sindaco Di Rudinì.

In quel 13 agosto 1863 nella chiesa di San Domenico il generale Corrao, chiuso nella sua bara, aspettava invano la meritata sepoltura. Il sindaco, il marchesino Antonio Di Rudinì, aveva dovuto cedere al comitato di “distinti cittadini”, ai frati, all’infima plebe di Palermo che avevano portato praticamente a forza il cadavere a San Domenico, ma non poteva consentire che Corrao venisse sepolto in quella chiesa, ed aveva le sue buone ragioni, personali innanzi tutto, ma anche politiche. Dall’altra parte c’erano i partigiani di Corrao. Ho già accennato al sacerdote Mastruzzi, autore dell’orazione funebre, ma la messa funebre invece la celebrò l’anziano monsignor Calcara, ciantro della Cattedrale di Palermo e segretario dell’arcivescovo Naselli. Abbiamo poi i promotori del funerale, citati da Andrea Maurici [7]: i due ex luogotenenti Trasselli e Badia, che si contendevano la supremazia del partito di Corrao; e poi i nobili Muzio Montalto, principe di Spadafora, Pietro Ugo e Ruffo, marchese delle Favare (un vecchio amico del principe Romualdo Trigona di Sant’Elia col quale si era esercitato da giovane «nel tirar di fioretto e di sciabola», come ricorda Leonardo Sciascia ne I pugnalatori [8]) , un conservatore un po’ filoborbonico e successivamente autonomista e poi democratico; Pietro Vanni e Ruvolo, principe di San Vincenzo, la cui figura è stata ricostruita da P. Pezzino [9].

In quel 13 agosto 1863 nella chiesa di San Domenico il generale Corrao, chiuso nella sua bara, aspettava invano la meritata sepoltura. Il sindaco, il marchesino Antonio Di Rudinì, aveva dovuto cedere al comitato di “distinti cittadini”, ai frati, all’infima plebe di Palermo che avevano portato praticamente a forza il cadavere a San Domenico, ma non poteva consentire che Corrao venisse sepolto in quella chiesa, ed aveva le sue buone ragioni, personali innanzi tutto, ma anche politiche. Dall’altra parte c’erano i partigiani di Corrao. Ho già accennato al sacerdote Mastruzzi, autore dell’orazione funebre, ma la messa funebre invece la celebrò l’anziano monsignor Calcara, ciantro della Cattedrale di Palermo e segretario dell’arcivescovo Naselli. Abbiamo poi i promotori del funerale, citati da Andrea Maurici [7]: i due ex luogotenenti Trasselli e Badia, che si contendevano la supremazia del partito di Corrao; e poi i nobili Muzio Montalto, principe di Spadafora, Pietro Ugo e Ruffo, marchese delle Favare (un vecchio amico del principe Romualdo Trigona di Sant’Elia col quale si era esercitato da giovane «nel tirar di fioretto e di sciabola», come ricorda Leonardo Sciascia ne I pugnalatori [8]) , un conservatore un po’ filoborbonico e successivamente autonomista e poi democratico; Pietro Vanni e Ruvolo, principe di San Vincenzo, la cui figura è stata ricostruita da P. Pezzino [9].

Il principe di san Vincenzo aveva combattuto nella rivoluzione del ‘48, era stato maggiore nell’esercito garibaldino nel 1860 e poi autonomista: il 18 gennaio del 1863 la polizia aveva fatto irruzione nel palazzo del principe e aveva bloccata una riunione dell’Associazione italiana democratica di Palermo, fondata nel gennaio 1863 da 85 persone fra i quali Saverio Friscia ed Enrico Bay. Nel 1864 il principe continuava a complottare insieme al Badia, all’Oliveri e al nobile spiantato, perseguitato dagli Ufficiali giudiziari, Francesco Saverio Starrabba, principe di Giardinelli, cognato del Sant’Elia (ne aveva sposato la sorella ) e cugino del marchesino Antonio Starrabba Di Rudinì (erano entrambi nipoti del principe del Cassero, personaggio influente presso la corte borbonica): ambedue gli Starrabba erano, come scrive Orazio Cancila, per la polizia borbonica “novatori” o “uomini del disordine” [10]. Lo Starrabba di Giardinelli venne arrestato dalla polizia borbonica perché ritenuto membro del comitato dei nobili del 4 aprile 1860 nella fallita insurrezione della Gancia, partecipò poi alla spedizione ad Aspromonte con Garibaldi.

Ma anche monsignor Calcara, un sacerdote che aveva realizzato la Fidecommissaria Principe di Palagonia con il lascito del Principe di Palagonia, ultimo erede di una serie di famiglie aristocratiche siciliane estinte, irrobustendo il patrimonio dell’Ospedale Civico di Palermo, aveva le sue parentele rivoluzionarie, come ha ricostruito Paolo Pezzino. Era infatti fratello di Nicola, membro nel maggio 1860 del comitato rivoluzionario di Carini e chiamato il 16 maggio 1860 da Rosolino Pilo e da Giovanni Corrao al monastero di San Martino delle Scale a partecipare all’impresa garibaldina prima come tenente e poi come capitano del reggimento Corrao; ed era fratello anche di Andrea, cambiavalute in via Toledo, membro del primo comitato cospiratore di nobili, insieme al principe Di Giardinelli, ed implicato nella insurrezione della Gancia, come cassiere, fornitore di polvere da sparo a Riso, e in contatto con Pilo e Crispi. E poiché il Marchesino, come lo chiama Il Precursore, non voleva che Corrao rimanesse nel pantheon, dopo il funerale i Cappuccini si riportarono appresso il morto al loro convento.

Come mai questa affezione dei Cappuccini verso Corrao, il cui cadavere fu mummificato secondo la tradizione di quei frati?

Per rispondere alla domanda è necessario aprire una parentesi sui rapporti fra il generale Corrao e la mafia. Il nome di Corrao appare associato alla mafia già nel primo documento ufficiale del Regno d’Italia in cui viene adoperata la parola maffia come associazione di delinquenti, e cioè in un rapporto del 25 aprile 1865 inviato dal prefetto Gualtiero (un piemontese già fedelissimo di Carlo Alberto) al Ministro dell’Interno. Il rapporto è stato esaminato da Salvatore Romano che sottolinea il tentativo di Gualtiero di criminalizzare in un unico fascio sia i repubblicani di Corrao sia le altre opposizioni politiche:

«Il carattere particolare della mafia siciliana sarebbe stato, secondo il prefetto Gualtiero, da individuare nella speciale abitudine e necessità di legame tra malandrinaggio e partiti politici. Ma questa premessa, che in parte coglie un carattere essenziale di ciò che sarà la mafia nel periodo seguente al 1866, ha il difetto di servire di giustificazione ad una operazione di polizia, il cui obiettivo è sostanzialmente la liquidazione dei partiti di opposizione al governo, ed in particolar modo del partito garibaldino, che assai più di quello borbonico tiene in apprensione e preoccupazione le autorità governative. “Era noto al sottoscritto – scriveva il Gualtiero – che queste relazioni (fra mafia e partito garibaldino) erano tenute per lo innanzi dal noto generale Corrao”. Questi, secondo il Gualtiero, avrebbe fatto poi anche da opera di collegamento fra i gruppi più avanzati di garibaldini e i gruppi borbonici. Questi ultimi “scarsi in numero e deboli per influenza”, avrebbero potuto rafforzarsi se insieme ad essi si associassero gli autonomisti, cosa improbabile secondo il prefetto Gualtiero; ma avrebbero ricevuto un pericoloso sostegno di forza soltanto occasionalmente per la coda che si sono “annessa della malandrineria con l’anello di congiunzione apportatovi dal Corrao”. Perciò concludeva il Gualtiero, combattere la malandrineria “vuol dire disarmare oggi completamente il partito borbonico e renderlo impopolare senza avvilupparsi per ora in processi politici”, con il vantaggio indiretto di applicare “una misura preventiva che renda impossibile a qualunque partito estremo di valersi di quella forza, la quale è abituata destramente alla manovra di volteggiare da un partito all’altro, a seconda che possa consigliarla il suo interesse, che consiste nella speranza di profittare ampiamente di un politico rivolgimento […]. Considerata per tal modo la posizione, sono venuto nella persuasione della necessità di combattere questa guerra, in guisa che non appaia per il momento altro che una lotta radicale contro i malfattori impuniti”. L’intenzione evidente del prefetto Gualtiero era di operare in modo che i gruppi garibaldini di opposizione, tendenti alla rivolta, fossero assimilati agli occhi del pubblico e delle autorità ai reazionari borbonici, in modo da screditarne il passato patriottico, e d’altro canto ridurre la loro funzione ad una organizzazione di tipo piuttosto che politico malandrinesco: “il partito della mafia”, che andava combattuto come una associazione a delinquere comune» [11].

Il partito della mafia era per intenderci il partito del Badia, del luogotenente ultrademocratico e seguace di Corrao; siamo ormai nell’aprile del 1865, la scissione tra le due fazioni del Partito d’azione è ormai un fatto compiuto, si combatte per stabilire chi dovrà impossessarsi dei latifondi e dei beni delle corporazioni religiose soppresse. La rivolta di Palermo del 1866 è alle porte, ed è precisamente all’indomani della rivolta che sentiremo parlare della “bolla di composizione” come della madre della mafia [12].

Torniamo alla domanda prima della parentesi: perché Corrao viene ospitato volentieri dai padri Cappuccini di Palermo? Decisi di iniziare la mia ricerca nella biblioteca del loro convento. Fu in una calda mattina d’agosto che diedi l’avvio alla mia ricerca. A un certo punto trovai una tabella appesa ad una parete intitolata “Tavola cronologica dei Capitoli Provinciali dei confrati minori cappuccini di Palermo”, dalla quale appresi che, nel Capitolo del 2 ottobre 1860, era stato eletto Padre Provinciale di Palermo Padre Antonio da Partinico, e che lo stesso era rimasto in carica fino al successivo Capitolo, svoltosi il 18 settembre 1863. A decidere la mummificazione di Corrao non poteva essere stato che lui. Qualche altra notizia la ricavai dal Necrologio dei frati minori cappuccini di Palermo, stampato a Palermo nel 1968 da Padre Gandolfo da Polizzi Generosa: Padre Antonino da Partinico aveva trascorso alcuni anni a Malta, rifugio di tanti liberali del ‘48, perché perseguitato dal governo borbonico; era stato anche decorato con medaglia d’argento per l’assistenza prestata ai colerosi nel 1885. Dopo i giovanili burrascosi trascorsi garibaldini, era divenuto un religioso dedito unicamente alla preghiera e all’assistenza ai bisognosi. Ed era anche divenuto Soprintendente del cimitero comunale dei cappuccini. Morì ad 83 anni, dopo essere stato frate cappuccino per 65 anni, e portò con sé nella tomba il segreto del cadavere di Corrao.

In seguito consultando Giuseppe Berti, I democratici e l’iniziativa meridionale nel Risorgimento, appresi che Padre Antonio da Partinico da giovane era stato un fervente carbonaro, e che di formazione carbonica e neo carbonica erano stati «i più attivi propagandisti quarantotteschi del basso clero, preti e, soprattutto, frati siciliani di cui si potrebbe fare un assai largo elenco» [13]. A quei tempi, e anche prima, ai tempi della rivoluzione del 1820 e negli anni seguenti, v’era stata in Sicilia una vera lotta di classe, si era arrivati ai ferri corti anche tra il clero alto ed aristocratico e quello foltissimo e basso.

Tra gli altri cappuccini dell’epoca con un passato rivoluzionario c’era Rosario da Partanna il quale aveva in comune con Corrao un secondo retroterra: l’amicizia con i mafiosi. Infatti costui, al secolo Antonino Russo, dopo aver esercitato la professione di spia borbonica nel paesino di Roccamena, era poi divenuto liberale al tempo della rivoluzione nel ’48 per poi tornare all’antica professione di spia borbonica. Nel 1860 aveva saggiamente optato per la rivoluzione ed era riuscito ad inserirsi così bene nel nuovo ordine da ottenere la tanto agognata carica di Rettore del Convento dei Liguorini dell’Uditore, trasformandolo in un ricovero di malfattori. Egli fonda nella nuova sede un’associazione mafiosa intitolata “Società dei terziari di S. Francesco d’Assisi”. Ciò che è importante sottolineare è che sia padre Antonino da Partinico, il cappuccino responsabile della mummificazione del Corrao, sia il sacerdote spione Antonino Russo, connivente con i mafiosi dell’Uditore, erano ambedue legati da una sorta di rete al generale Corrao.

Ma i cappuccini non avrebbero potuto da soli decidere di ospitare il cadavere di Corrao senza un’autorizzazione civile poiché, a quei tempi, il cimitero era di competenza municipale. Frugai nel registro del cimitero per gli anni 1858-1871 e vi trovai la notizia che cercavo, al n° 44 del 13 agosto 1863: “Corrao Sig. D. Giovanni con carta dell’Assessore Anca”.

Ora ero curioso di sapere chi fosse questo assessore Anca che aveva autorizzato i cappuccini a portarsi al convento la salma di Corrao lasciando loro tacitamente la possibilità di mummificarlo. Di Anca in quel 13 agosto 1863, nel Municipio di Palermo ve n’erano due: Francesco e Gaspare. Di Gaspare non so nulla. Di Francesco invece appresi, dalla memoria necrologio redatta da Giovanni Di Stefano Su Francesco Anca, barone di Mangalavite [14], era stato anche un rivoluzionario nel 1848; dopo la rivoluzione era stato in esilio a Malta e in seguito a Parigi, era poi tornato a Palermo e dopo il plebiscito eletto alla Camera.

Scorrendo poi il carteggio del marchese di Roccaforte, Lorenzo Cottù Marziani, pubblicato da Nicola Giordano, in Documenti per servire alla storia di Sicilia pubblicati per cura della Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo 1973, mi resi conto degli antichi legami che avevano unito Francesco Anca a Mariano Stabile, a Michele Amari a quel tempo democratico repubblicano, allo stesso Marchese di Roccaforte, ed anche a Giovanni Corrao e a Giuseppe Badia; erano tutti uomini legati dall’esperienza della rivoluzione del 1848 e dall’essere stati esclusi dalla successiva amnistia. Non solo, ma anche Anca, come p. Rosario da Partanna, oltre che un passato rivoluzionario, aveva in comune con Corrao delle amicizie in ambienti mafiosi.

Il cadavere mummificato di Corrao a un certo punto scompare per riapparire, casualmente, nella prima metà del Novecento. Cosa è successo? Certezze non se ne possono avere; ma è ragionevole supporre che l’operazione sia stata compiuta nel 1866, dopo la rivolta del Sette e mezzo di Palermo, quando i Cappuccini (al pari delle altre monache e monaci in Sicilia) vennero costretti a lasciare catacombe, chiese e conventi, in applicazione delle leggi eversive dell’asse ecclesiastico, accelerate, nella realizzazione pratica, dalle punte delle baionette del generale Cadorna.

Nel 1848 era morto un giovane colonnello, Giovanni Ascanio Enea, tra i protagonisti della rivoluzione del 12 gennaio di quell’anno. L’anno successivo avviene una perquisizione del convento e “i satelliti del Borbone” rinvengono la mummia del colonnello mazziniano che aveva fatto parte di un club di apostolato diretto da Rosolino Pilo. Era in divisa: i satelliti gli staccano la testa e il teschio viene portato in trionfo, infilato alla punta d’un’asta. I frati successivamente avevano ricomposto la mummia ed occultato il foro superiore nel teschio con una parrucca. È possibile che, memore di questo precedente, nel 1866, p. Antonio da Partinico, alias Arrigo Antonino, tema che una sorte simile possa subire anche la mummia di Corrao e prende le sue precauzioni: la fa murare in un angolo della terrazza del convento.

I cappuccini il convento lo riebbero ufficialmente nel 1897; il tempo aveva spento le vecchie passioni e il generale Corrao rimase nascosto, dimenticato per una settantina d’anni, in piedi nella sua bara, fino al casuale ritrovamento, nel corso di lavori di restauro della terrazza del convento. Venne riconosciuto grazie al cartellino che portava addosso e poté così fare ritorno nelle catacombe da dove nuovamente uscì per un ultimo giro tra le vie di Palermo, in occasione delle celebrazioni del primo centenario dell’Unità d’Italia il 21 maggio del 1960, alle ore 16, disteso nella sua bara su un affusto di cannone trainato da un AR/51. Quel pomeriggio, a piazza Indipendenza, si ritrovò attorniato, circondato, seguito da generali in pensione, bande, fanfare dei Bersaglieri, dei Vigili del Fuoco, bandiere, autorità militari e civili, maestre e scolaresche coi grembiuli neri e blu con i gagliardetti tricolori, per ritornare infine in piazza San Domenico (per la seconda volta, dopo novantasette anni) ed essere tumulato nel chiostro del convento di San Domenico, dal lato laico però, quello dei locali della Società di Storia Patria, poiché alla Democrazia Cristiana e al cardinale di Palermo, Ernesto Ruffini, l’idea di celebrare un funerale religioso e collocare dentro la chiesa, ove già giaceva il compagno Rosolino Pilo, anche quell’anticlericale e massone di Giovanni Corrao, proprio non tornava a genio. Discriminazione classista: l’aristocratico, in bolletta, Pilo era stato anticlericale e massone almeno quanto il popolano Corrao, il cardinale era anziano e probabilmente i suoi collaboratori non gli avevano detto che Corrao aveva già avuto un sontuoso funerale cattolico quasi cent’anni prima e che da allora non aveva fatto che girare per chiese e conventi, sempre trasportato da altri, ovviamente, e quando il corteo giunse dinanzi al palazzo arcivescovile fece chiudere porte e finestre. Furono i comunisti, i fascisti e i vertici militari, sia pure per motivazioni opposte tra loro, a volere onorare Giovanni Corrao.

Dialoghi Mediterranei, n. 65, gennaio 2024

Note

[1] Su Corrao, cfr. S. Bongiorno, Il Generale dei picciotti, Palermo 2019.

[2] G. Raffaele, Rivelazioni storiche della rivoluzione dal 1848 al 1860, Palermo 1883: 391.

[3] G. Scichilone, Documenti sulle condizioni della Sicilia dal 1860 al 1870, Roma 1952: 151.

[4] Sull’argomento esistono unicamente fonti memorialistiche citate nel Dizionario biografico degli Italiani, alla voce “Corrao Giovanni”.

[5] Scrive L. Agnello: «Autorevoli fonti memorialistiche – innanzitutto la testimonianza di E. Pantano, corredata da un’ampia e impressionante documentazione, cui hanno attinto le ricostruzioni storiografiche più accurate – inducono a ricercare la matrice del delitto nella collusione locale tra la polizia, i settori crispini del partito d’azione e la nascente alta mafia governativa» (https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Corrao#L’assassinio_(1863)).

[6] G. Damiani Almejda, I Casi della Mia Vita, manoscritto redatto nel 1905, pubblicato a cura di Mario Damiani dalla Provincia Regionale di Palermo nel 2001.

[7] A. Maurici, Il regime dispotico del governo d’Italia in Sicilia dopo Aspromonte, Palermo 1915: 274-275

[8] L. Sciascia, I pugnalatori, Milano 2003: 42.

[9] P. Pezzino , La congiura dei Pugnalatori. Un caso politico giudiziario alle origini della mafia, Venezia 1992 e 2001: 245 e 249, n. 4.

[10] O. Cancila, Palermo, Bari-Roma 1999: 80.

[11] S. Romano, Storia della mafia, Verona 1966: 143-45. Il dibattito storiografico che rivaluta Corrao come patriota viene accennato on line in Wikipedia, voce Corrao Giovanni.

[12] Cfr. F. M. Stabile, Chiesa madre, ma cattiva maestra? Sulla “bolla” di Andrea Camilleri, Trapani 2020.

[13] G. Berti, I democratici e l’iniziativa meridionale nel risorgimento, Milano 1962: 226.

[14] G. Di Stefano, Su Francesco Anca, barone di Mangalavite, in Il Naturalista siciliano, a. VII, Palermo 1887: 94-102.

______________________________________________________________

Mario Basile, dopo la laurea in Lettere classiche all’Università di Palermo, ha frequentato la Scuola di specializzazione in Archeologia classica all’Università di Catania. Diplomato in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Palermo, ha prestato servizio per decenni presso la Sovrintendenza archivistica per la Sicilia. Ha pubblicato articoli scientifici su varie riviste riguardanti soprattutto la storia antica mediterranea.

______________________________________________________________