di Antonio Pane

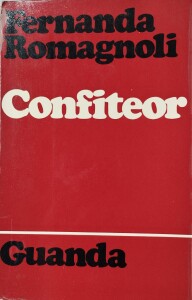

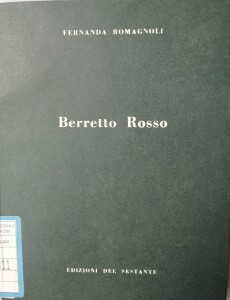

Fernanda Romagnoli raggiunse, lungo gli anni Settanta – con la produzione poetica accolta da editori come Guanda e Garzanti e da riviste come «L’Approdo Letterario», «forum italicum», «Paragone», «Nuovi Argomenti» –, una qualche notorietà, che una minacciosa malattia e, il 9 giugno 1986, la morte, fecero presto sbiadire. A distanza di un ventennio, Donatella Bisutti provò a rilanciarne l’opera, dapprima con una sezione monografica della rivista «Poesia»[1], e quindi con il numero 73 della collana «Poesia» di Scheiwiller [2] (allora diretta da un certo Giovanni Raboni) che riproduceva per intero il corpus dell’ultimo libro, Il tredicesimo invitato [3] (a sua volta già antologico perché, insieme alla raccolta eponima, presentava tre testi del secondo, Berretto rosso [4] e venti del terzo, Confiteor)[5], aggiungendovi le sezioni Inediti 1965-1986 e Altre poesie (formata da dieci ulteriori testi di Berretto rosso e ventiquattro di Confiteor, sui quali la curatrice riportava «alcune correzioni fatte successivamente a mano dalla Romagnoli sull’edizione in suo possesso») [6].

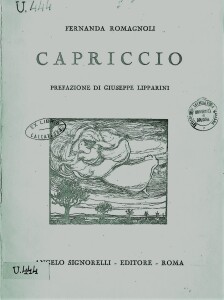

Dopo un altro ventennio quel voto è rinnovato, nell’ambito della collana «Interno Novecento» di Interno Poesia, da Paolo Lagazzi e Caterina Raganella (figlia dell’autrice), che offrono un nuovo florilegio intitolato La folle tentazione dell’eterno, firmandone rispettivamente la fervida introduzione (In sangue e in fuoco: le vertigini dell’anima) e I brevi cenni sulla vita di Fernanda Romagnoli, e avvalendosi d’una esemplare Nota filologica di Laura Toppan e Ambra Zorat. Oltre a migliorare il tracciato un po’ desultorio del suo antecedente, con una disposizione dei testi secondo l’ordine cronologico di pubblicazione, l’odierna antologia presenta un’offerta ancor più generosa [7], che contempla anche, per la prima volta, quattro liriche di Capriccio, il libro d’esordio [8].

Al momento di pubblicarlo, l’autrice veleggia nel suo ventisettesimo anno. Giuseppe Lipparini la vuole «una giovane donna che è vissuta fuori del mezzo letterario». Le rare notizie biografiche ad oggi disponibili dicono che la «giovane donna» viveva allora a Roma (dov’era nata il 5 novembre 1916) con il padre Ferruccio, ferroviere, la madre Eugenia Maresca, casalinga e i fratelli Fausto e Marisa; che nel 1934 si era diplomata in pianoforte all’Accademia di Santa Cecilia, ma rinunciando sia alla carriera da concertista che a quella di insegnante di musica; che aveva quindi, fra letture fameliche quanto disordinate ed esperimenti di scrittura, ripreso gli studi, conseguendo nel 1936, da privatista (e con un nove in italiano scritto), l’abilitazione magistrale al «Caetani» e frequentando poi per tre anni la facoltà di Magistero; che dal 1941 era impiegata all’Istituto di Fisica del CNR; che la sua corrispondenza con Giuseppe Lipparini (cui si deve la selezione delle poesie inserite nel libro) era iniziata intorno al 1942 [9].

Guardando a questi indizi, si può pensare che la pratica della poesia sia stata per Fernanda Romagnoli il balsamo di una giovinezza inquieta e irrisolta, e la pubblicazione di Capriccio il primo passo di un possibile riscatto. Un passo non certo improvvisato, predisposto anzi con cura: lo dicono i nomi ben conosciuti dell’editore che vi consente, del critico che lo battezza e dello stesso artista che ne illustra la copertina (quell’Antonio Achilli che ha affrescato nel 1935 il salone centrale del Centro Nazionale delle Ricerche e nel 1942 il sacrario delle scuole centrali dei Vigili del Fuoco a Capannelle); e lo dice il malcelato orgoglio con cui, a distanza di anni, l’autrice commemora la passione che vi era infusa («i giovani laureati trovavano fra le loro pubblicazioni di Fisica terrestre e di sismologia strani foglietti con abbozzi di poesie») e gli sforzi per farlo conoscere («Ne ebbi qualche lettera di apprezzamento ed incoraggiamento, che però non so se più dovuta alle mie qualità o al prestigio di chi s’era fatto garante per me: lettere da Valgimigli, Trompeo, Valeri, Consalvatico e non so più chi») [10].

In effetti, quel che più sorprende del libro è il suo piglio spavaldo, la spensierata irruenza della prima persona che vi prende campo (a partire dalla poesia eponima e inaugurale, dove il perentorio incipit «Voglio una veste d’aria» rimbalza, a dichiarare le fattezze della «mutevole fanciulla | aerea» dai capelli annodati in un «nastro di luna», sull’esclamativo «ch’io son di pelle bianca e chioma bruna!»), il suo canto persuaso, a piena gola, quasi provocatorio nei tratti in cui «la nudità del personaggio lampeggia vivace» [11], ossia nell’esibizione del «mio corpo spoglio» (Capriccio), nella «voglia | di uscire dalla mia veste», di «cantare | nuda tra foglia e foglia» (Meriggio), nelle ardite inquadrature che aprono Novilunio marino («A notte andiamo lungo il mare. Il vento | mi dischiude la veste: sui ginocchi | salir gonfia la sento, | e tendersi sui fianchi, | quasi ch’ella la vela | fosse, che fa più agile il mio andare») e nelle professioni di indipendenza intellettuale (la «sete d’altre religioni» di Campane e fontane e la «fame nuova» opposta, in Presagio, alla «pace», alla «casa giuliva», al «compagno, che sopra la mia spalla | spiando il bimbo addormentato, tace»).

Un canto en plein air (anche nel milieu cittadino di Campane e fontane e A Diana in Valle Giulia), immerso nei prodigi della natura e nel procedere delle stagioni (ne parlano titoli come Inverno vagabondo, Novilunio marino, Nascita della primavera, Notturno, La rondine, Meriggio, L’oliva, L’uliveto, Lago d’Albano, Commiato dell’estate, Fioriture d’ottobre); commesso all’erranza che sogna «sulle libere vie stagioni eterne» (Inverno vagabondo), alla «viandante, ma gioconda», alla «camminatrice | di strade antiche, fuori dalle mura» (Fioritura d’ottobre), al volo che «tentò la via del libero infinito» (La rondine), alla «chiarità non respirata ancora» (Alba); spesso rivolto a imprecisati “tu” che condividano il ricordo di un «nuoto notturno» (Capriccio), una passeggiata sulla spiaggia (Novilunio marino), un sentiero fluviale (Invito), l’amore «ch’egli non sa, che bacio mai non spera» (Nascita della primavera), «il mio viso rosato | nell’acqua della riva» (lago d’Albano): assertivo e pugnace anche dove si piega a considerare l’«attesa patita | lunga della mia vita» (L’alba), l’illusorio «sogno mio più bello» (Meriggio), la pena della «nuda vita verginale» (Sogno di Natale), «l’ansia d’avvenire» (Presagio), il «mio tempo che passa, ahi, che già passa!» (A Diana in Valle Giulia).

Un canto en plein air (anche nel milieu cittadino di Campane e fontane e A Diana in Valle Giulia), immerso nei prodigi della natura e nel procedere delle stagioni (ne parlano titoli come Inverno vagabondo, Novilunio marino, Nascita della primavera, Notturno, La rondine, Meriggio, L’oliva, L’uliveto, Lago d’Albano, Commiato dell’estate, Fioriture d’ottobre); commesso all’erranza che sogna «sulle libere vie stagioni eterne» (Inverno vagabondo), alla «viandante, ma gioconda», alla «camminatrice | di strade antiche, fuori dalle mura» (Fioritura d’ottobre), al volo che «tentò la via del libero infinito» (La rondine), alla «chiarità non respirata ancora» (Alba); spesso rivolto a imprecisati “tu” che condividano il ricordo di un «nuoto notturno» (Capriccio), una passeggiata sulla spiaggia (Novilunio marino), un sentiero fluviale (Invito), l’amore «ch’egli non sa, che bacio mai non spera» (Nascita della primavera), «il mio viso rosato | nell’acqua della riva» (lago d’Albano): assertivo e pugnace anche dove si piega a considerare l’«attesa patita | lunga della mia vita» (L’alba), l’illusorio «sogno mio più bello» (Meriggio), la pena della «nuda vita verginale» (Sogno di Natale), «l’ansia d’avvenire» (Presagio), il «mio tempo che passa, ahi, che già passa!» (A Diana in Valle Giulia).

Questo graffio ‘autoriale’ si può anche intravedere nel terreno stilistico che alimenta le 21 poesie della raccolta, dove è facile riconoscere una radice tardo-ottocento che negli anni Quaranta appare decisamente fuori stagione. C’è forse una sfida nell’anacronismo delle generose tessiture (lavorate, diresti, con la diligenza che si può mettere nei componimenti scolastici, segnate da attacchi brillanti, ampi sviluppi e chiuse che cercano l’effetto), della versificazione che alterna endecasillabi e settenari (o, più raramente, quinari) facendo ampio ricorso alla rima, delle costruzioni latineggianti e antiquarie (per tutte, l’«ei par visibilmente si riempia | della luce febèa» di Lago d’Albano), dei preziosismi lessicali [12] che sembrano accampare un grado di nobiltà, l’appartenenza a una schiera di eletti (penso a quel «freschile» [13], sconosciuto persino al Grande Dizionario della Lingua Italiana, al Vocabolario degli Accademici della Crusca e al Tesoro della Lingua Italiana delle Origini, ma sorprendentemente ben noto a Filippo Maria Pontani, che lo adopera più volte nelle sue traduzioni dell’Antologia Palatina) [14].

Per quanto attardata e provinciale, la rinuncia alle ‘mode’ del frammentismo e del verso libero si fa sintomo di una vocazione forte, non transitoria, non vincolata all’immediato presente, rivelando insieme una volontà di racconto, una tutta estroversa temperie autobiografica affine al clima del canzoniere di Saba [15], e (nelle perfette cadenze dei metri, nel gioco ammaliato delle allitterazioni e nell’oreficeria della parola) un’ambizione formale già in gara con i maestri (D’Annunzio, Pascoli, Carducci) che sembrano ispirarla. Ne abbiamo intanto da un lato le parabole narrative, quasi da novella in versi, di Novilunio marino, Nascita della primavera, Fantasia, A Diana in Valle Giulia, e dall’altro il vigore espressivo dei «fanciulli sulle soglie, | assolati nel viso come frutti» (L’alba), del «color di gennaio nevicato | fuori le mura» (Inverno vagabondo), delle «case con gli occhi spalancati» (Invito), del «pascolo turchino del profondo» (Lago d’Albano), la sensitiva sinestesia di Meriggio («Il fremito sonoro | passa di chioma in chioma, e le scolora»), o – nel distico «Finché non si cancelli a | poco a poco, da sè, soavemente» (A Diana in Valle Giulia) – la finezza prosodica di quell’«a» accorpato al primo verso per preservare la misura endecasillaba del secondo.

Quali che siano, le promesse del vibrante esordio sembrano presto bruciate dai disastri della guerra. La famiglia di Fernanda Romagnoli cerca rifugio al Nord.

«Nel 44, per complessi e dolorosi motivi ci trovammo nella necessità di accettare ospitalità presso Milano da un amico che offriva lavoro: denutriti come lupi dopo un brutto inverno, ci trovammo mescolati con le truppe tedesche che, inopinatamente, si ritiravano da Roma: lei può immaginare che viaggio fosse quello per noi. Basta. Sui due anni trascorsi a Erba potrei fare un romanzo straordinario, tragicomico, se sapessi» [16].

Il non breve soggiorno è ulteriormente testimoniato da un prezioso fascicolo di versi dattiloscritti in vendita su picclick.it alla cifra di 999 euro, di cui l’offerente fornisce, nell’ordine, la riproduzione del frontespizio (che, dopo il nome «Romagnoli Fernanda», presenta, di seguito, il titolo Poesie alla rinfusa (raccolte dalla primavera 1944 all’estate 1945), l’«Elenco in ordine approssimativamente cronologico, a incominciare dalla più recente» che contempla 29 poesie [17] – ma il venditore avverte che l’ultima di esse, Il cardo [18], «è assente e al suo posto vi è una poesia dal titolo “Messer Rodolfo” […] firmata a penna Fernanda Romagnoli e datata a macchina: Erba, 26 giugno 1945» –, una seconda firma «Fernanda Romagnoli» e la dicitura «Erba; Villa Virginia – Via Como 30), nonché di otto testi: la poesia, in realtà anepigrafa, il cui primo verso recita «Messer Rodolfo, non vorrete fare», Calincantus; Primavere. 2. Sui laghi tirreni; San Silvestro di guerra; Prima pioggia; Via antica; Monte di Cori; Nostalgia toscana. L’ampio specimen consente un primo sguardo a una stagione creativa altrimenti ignota, a partire dallo scherzo rivolto a un misterioso «Messer Rodolfo», che riporta al romanzo «tragicomico» di cui sopra.

Il non breve soggiorno è ulteriormente testimoniato da un prezioso fascicolo di versi dattiloscritti in vendita su picclick.it alla cifra di 999 euro, di cui l’offerente fornisce, nell’ordine, la riproduzione del frontespizio (che, dopo il nome «Romagnoli Fernanda», presenta, di seguito, il titolo Poesie alla rinfusa (raccolte dalla primavera 1944 all’estate 1945), l’«Elenco in ordine approssimativamente cronologico, a incominciare dalla più recente» che contempla 29 poesie [17] – ma il venditore avverte che l’ultima di esse, Il cardo [18], «è assente e al suo posto vi è una poesia dal titolo “Messer Rodolfo” […] firmata a penna Fernanda Romagnoli e datata a macchina: Erba, 26 giugno 1945» –, una seconda firma «Fernanda Romagnoli» e la dicitura «Erba; Villa Virginia – Via Como 30), nonché di otto testi: la poesia, in realtà anepigrafa, il cui primo verso recita «Messer Rodolfo, non vorrete fare», Calincantus; Primavere. 2. Sui laghi tirreni; San Silvestro di guerra; Prima pioggia; Via antica; Monte di Cori; Nostalgia toscana. L’ampio specimen consente un primo sguardo a una stagione creativa altrimenti ignota, a partire dallo scherzo rivolto a un misterioso «Messer Rodolfo», che riporta al romanzo «tragicomico» di cui sopra.

Come dice la data appesa alla pace appena raggiunta, la goliardica voltura delle sei capricciose quartine (le prime tre e la sesta a rime incrociate, la quarta e la quinta a rime alterne) ne festeggia la parte lieta: al destinatario della poetica missiva si rimprovera di voler fare «di noi tutti quaggiù vive candele», ossia di ‘farci bruciare nel desiderio della vostra presenza’, e se ne richiama il prossimo viaggio («Ahi, non pensate alle novelle vele | ch’or dispiegate per novello mare? || Nel mar d’Albione va la vostra barca | ed intorno vi guazzano canotti, | qual più veloce, qual coi remi rotti: | la picciol flotta il grande mare varca»), per dare poi notizia dei sedentari «sotto il portico chiuso da cortine» (verosimilmente quello di Villa Virginia). Il primo piano di un grammofono linguistico («girando va il “linguaphone”») e delle «nuovissime puntine, | carte, matite, dizionari, occhiali» prepara la comica inquadratura del gruppo di apprendisti («Visi pallidi in cerchio, tutti assorti | a seguire la voce, che a spirali | esce dal disco, pérdesi fra gli orti») alle prese con lo strano idioma allegramente descritto e affondato nelle due ultime quartine («“To love, amare”. Questo si capisce»; «“To slip, dormire”. Questa è una bugia!»; «Mangian pur le parole… in quel paese»).

Il tempo delle armi – che in Capriccio traluceva nel patetismo un po’ convenzionale di Alba («Tutto un anno fu sola, con la terra | poca e il bue restìo, poi che la guerra | prese l’uomo al suo campo») e in Berretto rosso sarà riassunto nei «partigiani, per definizione | eroi» di Eredità – è invece vividamente restituito in San Silvestro di guerra, lunga poesia che registra, su cadenze da canzone leopardiana e con echi da autori amati [19], la conclusione del «terribile anno di leggenda», quasi certamente il 1944. L’autrice vi si rappresenta in un ricovero di fortuna, con il vento che «gonfia dalle fessure la mia tenda». La sua angoscia è scandita da una filza di interrogative ed esclamative che investono i «grandi squarci viola | sulle punte dei monti», il vento che «scuote, penetra il cuore», il «lume forse acceso, ma celato» delle case, il «sangue mescolato in mezzo ai boschi», il «pianto delle razze | flagellate e disperse», il «dolore vermiglio del sorriso | di chi più non risponde», l’imperscrutabile divinità («Ancora, ancora ci tormenti | con un anno, Signore?»; «Non s’ode più la voce tua, Signore?»), chiudendosi sui morti, «vivi nel nostro amore | più assai di chi la vita si trasporta | chi sa dove lontano, chi sa dove», e paragonati, nella loro immutabilità, al Carro che «regna le costellazioni».

Delle tre poesie battute con gli stessi caratteri tondi di quelle appena ricordate (e presumibilmente riconducibili al medesimo periodo), Calicantus e Prima pioggia si possono accomunare per la tristezza ‘olfattiva’ delle chiuse, rispettivamente accordate al «profumo che scende sul mio pianto» e ai «profumi amari | della pioggia notturna» che «mi bagnano negli occhi tutti i sogni». Della prima, tutta incentrata sul vaporoso «odor del calicantus», si ammirano, nella strofa mediana, la delicata sinestesia che raccoglie l’«odor quasi sonoro | ma flebile, ma lento | come d’aria che sfiori uno strumento», e la quasi proustiana simmetria che la conclude: «E pare | quello passato, che mi dolga in cuore | e questo che ora godo | dolce solo di quello ormai svanito». La seconda è distesa fra la tropicale rêverie del risveglio («Supina vedo il fiocco | della risacca, e i mari | che non sanno l’autunno caldi e azzurri, | vedo nell’alba l’isola rosata | che muove la sua palma, | e uccelli a bianche frotte») e il grido del prigioniero: «Son chiusa nella vita | simile a un corpo vivo dentro un’urna». L’ultima del gruppo, Primavere. 2. Sui laghi tirreni, si riannoda a due poesie di Capriccio: Lago d’Albano e L’oliveto (per l’oliveto «disperso e numeroso come un gregge | notturno che scende alle acque»). Qui la visione di epoche remote («E nel silenzio s’affonda | cadenza d’innumeri remi, | senti nell’ombra passare | le navi, la gloria di Nemi!») incrocia, con indovinata antitesi, l’attualità dell’uomo che «guarda con occhi felici | sulla pergola come si slancia | la vite di sangue frizzante» e del fanciullo che si tuffa nudo, «un guizzo delle reni, | e galleggia felice in mezzo all’onda | nel mattino verde e sonoro», per sfociare in un trionfo di luce: «E il monte Cave è un Dio | nato nell’alba, con la fronte d’oro».

Delle tre poesie battute con gli stessi caratteri tondi di quelle appena ricordate (e presumibilmente riconducibili al medesimo periodo), Calicantus e Prima pioggia si possono accomunare per la tristezza ‘olfattiva’ delle chiuse, rispettivamente accordate al «profumo che scende sul mio pianto» e ai «profumi amari | della pioggia notturna» che «mi bagnano negli occhi tutti i sogni». Della prima, tutta incentrata sul vaporoso «odor del calicantus», si ammirano, nella strofa mediana, la delicata sinestesia che raccoglie l’«odor quasi sonoro | ma flebile, ma lento | come d’aria che sfiori uno strumento», e la quasi proustiana simmetria che la conclude: «E pare | quello passato, che mi dolga in cuore | e questo che ora godo | dolce solo di quello ormai svanito». La seconda è distesa fra la tropicale rêverie del risveglio («Supina vedo il fiocco | della risacca, e i mari | che non sanno l’autunno caldi e azzurri, | vedo nell’alba l’isola rosata | che muove la sua palma, | e uccelli a bianche frotte») e il grido del prigioniero: «Son chiusa nella vita | simile a un corpo vivo dentro un’urna». L’ultima del gruppo, Primavere. 2. Sui laghi tirreni, si riannoda a due poesie di Capriccio: Lago d’Albano e L’oliveto (per l’oliveto «disperso e numeroso come un gregge | notturno che scende alle acque»). Qui la visione di epoche remote («E nel silenzio s’affonda | cadenza d’innumeri remi, | senti nell’ombra passare | le navi, la gloria di Nemi!») incrocia, con indovinata antitesi, l’attualità dell’uomo che «guarda con occhi felici | sulla pergola come si slancia | la vite di sangue frizzante» e del fanciullo che si tuffa nudo, «un guizzo delle reni, | e galleggia felice in mezzo all’onda | nel mattino verde e sonoro», per sfociare in un trionfo di luce: «E il monte Cave è un Dio | nato nell’alba, con la fronte d’oro».

Questo paesaggio familiare, e comunque non-lombardo, contrassegna anche le tre poesie battute in caratteri corsivi. In Monte di Cori riappaiono gli alberi prediletti («come silenziosi | fan saluto gli olivi | al soffio del levante che conduce | il colore sui clivi!») e il personaggio della «viandante, ma gioconda» di Fioritura d’ottobre, portata ora a bandire enfaticamente la «gioia della via | montana, cui parete è il nudo cielo», a ritagliare nel suo cammino, con consentaneo abbrivio, vivaci bozzetti presidiati da figurine d’arcadia: «Salisce pel sentiero | l’asina bianca sui leggeri zoccoli | e la cavalca il bel fanciullo altero, | che appena con l’occhio ci tocca; […] Salisce a mezza costa | or la donna di Cori, e dà il suo grido. | Reca in capo la cesta: | ancora il gelo | della rugiada vela i fichi, neri | come le pieghe della molle veste. | Si ferma al cenno: splende | la cesta bionda come il pieno giorno, | lenta ella sceglie, e intorno | ronzano vespe d’oro»: un contesto riletto nel suggestivo piano-sequenza che chiude Via antica («Si muove in lontananza | non so che massa tepida e profonda: | nuvole forse scendono sul prato? | Giunge un lento belato. | Senza gridi è il pastore | ed il fiume del gregge sulle pietre | viene senza rumore, | e sulle groppe | il sole trema come sopra un’onda»).

La poesia, che riconduce per sua parte alla «camminatrice | di strade antiche, fuori dalle mura» di Fioritura d’ottobre (ora, credibilmente, per la «via antica, lunga a non finire», sull’Appia), è particolarmente ispirata, mossa da una solennità senza peso che asseconda le fantasie d’evasione («Sa l’anima fluire | con tanta pace, quando s’allontana?»), declinandosi in versi di sicura efficacia (come «Fra pietre bianche l’erba ha color viola», «Meravigliosamente sono sola»), o sollevandosi all’immagine ardita: «aerei si fanno i monti, | d’Albano, una nube che vola!». Ugualmente ispirata Nostalgia toscana, non tanto nella figurazione del paesaggio (il confronto fra i cipressi toscani e quelli che costeggiano «questa strada romana» appare decisamente naïf; e l’associazioni dei primi alle «braccia della terra giovinetta», tradisce, se non si tratta di un consapevole omaggio, un debito con i «giganti giovinetti» del Carducci di Davanti San Guido), quanto nella fresca evocazione dell’«amicizia lontana» di una leggendaria infanzia: «Graffiavano i rametti irsuti e folti | ed era la salita | un difficile giuoco, al tremolìo | che l’albero faceva nella cima. | Dondolava al mio peso di bambina | il vertice sottile, | come pennone sopra la marina, | e svelava lontano il luccichìo | dell’Arno in primavera».

Per quanto incompleti, i nostri reperti parlano di una fede che, sebbene appaia per il momento ancora adagiata sui modelli di Capriccio, avrà modo di ritemprarsi nel mannello di poesie pubblicate nei primi anni del dopoguerra.

«Tornammo a Roma nel ’46. Ed ecco arrivare alla ribalta Tecchi [20]. Andavo alle sue lezioni con due mie amiche, sorelle fra loro, laureande in letteratura tedesca. Tecchi subito s’interessò a me, mi chiamava «la mia piccola poetessa». Ma intanto tornava dalla prigionia in India il fratello, a me sconosciuto, delle mie amiche: e, vedi caso, era Vittorio. Il quale, in un batter d’occhio, si innamorò e tanto mi volle che mi appiccò il suo fuoco: meno di due anni dopo egli era laureato (era partito per la guerra da universitario) e ci eravamo sposati (nel ’48). Tecchi mi contendeva invano ai miei nuovi interessi, cercando di spingermi nel mondo letterario (Bellonci, ad esempio) che d’altronde a me non piaceva; però sempre curò i miei interessi come poteva e come la mia ritrosia gli permetteva: sulla Fiera Letteraria (fin che ci fu Angioletti), su Mercurio (mi aveva fatto conoscere la De Cespedes: che, dopo la prima volta, io non visitai più). Tutto ciò intorno agli anni 50: epoca in cui vinsi, del tutto innocentemente – nel senso che a mandare le mie poesie fu mio marito – due premi letterari, di cui non credo sia il caso di parlare nelle «notiziole». Erano L’Estate Pesarese e «Ausonia». I direttori delle rispettive riviste, Gorini per la rivista di Govoni e Fiorentino di «Ausonia» (di Siena), da allora mi tengono spalancate le porte delle loro riviste (cui inviai, rarissimamente, qualche cosetta)» [21].

Le poesie che documentano questo timido tentativo di accedere al «mondo letterario» sono, al momento, otto: alle due incluse nello stesso numero di «Mercurio» e alle quattro ospitate in tre diversi numeri della «Fiera letteraria» (rubricate nella ricca Bibliografia, a cura di Laura Toppan e Ambra Zorat, che correda La folle tentazione dell’eterno) si vanno infatti ad aggiungere, frutto di fortunate ricerche, le poesie ‘laureate’, apparse sulle riviste rispettivamente dirette da Luigi Fiorentino e da Mario Gorini, vale a dire le due di «Ausonia» (una delle quali, Seme divino, proveniente però dalla «Fiera letteraria»), in quanto finaliste al premio «Ausonia» 1949 [22], e quella di «Il Sentiero dell’Arte», quale vincitrice del premio «Estate Pesarese» 1950.

Seguendo l’ordine cronologico di pubblicazione, se ne incontra per prima la sorprendente coppia di «Mercurio»[23]; sorprendente perché conferisce all’autrice una fisionomia che si è tentati di associare alla notizia che la vuole ringiovanita di un settennio [24]. A soli due anni dalle Poesie alla rinfusa (che seguivano, come si è veduto, le piste di Capriccio), abbiamo dinanzi assorte meditazioni affidate a testi brevi, concisi, asciutti, dai ritmi nervosi e spezzati: caratteri che sembrano smentire il regime espansivo, il sapore d’antan, il troppo cantabile di quelle prove. Ne danno ragione la fulminante immagine dei primi quattro degli otto versi di Il vento («Il vento con un soffio più forte | ha spento tutti gli occhi delle case. | Gettate così come dadi, | restano sul tappeto della notte»), arditamente accostata ai «numeri della sorte», e, in D’improvviso ho paura, la riflessione proto-femminista della donna avvolta «nel suo freddo letto di giglio, | che un sogno sgomentevole ha destato | e d’improvviso ha paura | del peso sconosciuto del suo cuore»: il suo sentirsi «racchiusa nel sonno d’Adamo».

Segni di ‘svolta’ si rilevano anche nei testi immediatamente successivi, Seme divino e È femmina la terra [25], che toccano la stessa figura biologica: nell’affermazione «Ma sono il tuo seme, Signore», che allevia la fragilità del «piccolo cuore» e della «breve fronte»; e nel sentimento di possedere «i semi di tutte le stagioni». Del primo si fanno inoltre notare il regime anaforico, arricchito dalla simmetria fra «sorte» e «morte», e le sequenze che danno al paesaggio, direbbe Ripellino, una tangibile concretezza («Su questi fiumi che portano l’alba | lontano, dietro colli oscuri, | e non hanno una morte; | su queste nubi che vanno | avanti al sole con rulli di tamburi | e non hanno una sorte; | su questo respiro arcano | che gonfia tutto il petto all’orizzonte, | io col mio piccolo cuore | io con la mia breve fronte | io, io, l’albero umano | che soffre ogni sorte e ogni morte»); del secondo il clima ‘sentimentale’, che si può mettere in rapporto con la nuova stagione amorosa di Fernanda Romagnoli («Ho sentito battere il tuo cuore»; «Ora conosco in che attimi d’amore | è femmina la terra»).

A distanza di un anno, Frutto colmo [26] presenta, nella prima delle due speculari strofe di sei versi di nuovo scandite in anafora, una più temperata ripresa della «veste d’aria» e della «mutevole fanciulla | aerea» di Capriccio («A volte non ho sangue che di cielo, | ed una leggerezza mi disserra | dalla mia specie. Allora con un fiato | d’alba mi faccio una gran vela, e parto. | Sotto i piedi mi volano foreste, | le nuvole mi approdano negli occhi»), riproponendo nell’altra, ma in forma più allusiva ed ellittica, il panismo che punteggiava la raccolta d’esordio: «A volte sento l’erbe d’ogni solco | legarmisi ai ginocchi, | e la voce degli uomini m’investe | fino alle mie radici più segrete. | Ed il mio cuore è un frutto così colmo | che mi reclina tutta verso terra».

Dal libro d’esordio Primo bacio [27] recupera invece l’allure narrativa. La ‘storia’ abbraccia, ancora agendo sulla ripetizione («Poi che, avanzando dentro un nostro giuoco»; «Poi che la roccia e il mare si battevano | come in amore»), un altro episodio d’infanzia. Ma la romantica scenografia dove il «giuoco» e l’«amore» s’inabissano insieme nel mare dell’«Iddio» che «scese violento come un flutto | immane, ci travolse ammutoliti» e nell’onda di un cieco erotismo («Tu ragazzo all’improvviso | ti chinasti al mio viso, ciecamente | cercavi il nuovo Iddio sulla mia bocca») appare forzata e regressiva. Un arretramento che in Castel Fusano [28], sulle orme dell’«ora, dolce d’ogni vaticinio» di L’alba, passa dalla verseggiatura risolta in una monotona sequela di endecasillabi, al fraseggio diluito, all’eccesso di enfasi (flagrante nell’invocazione «Non venga l’agognata alba, la dolce | alba non venga» e nel conclusivo «addio, addio»), per trovare parziale compenso nella poesia d’amore che, celebrando la nuova vita matrimoniale e rilevandone i limiti, conclude questo breve ciclo. A scordarne il titolo da rotocalco, la moderna bellezza di Dolci notti [29] si appoggia da un verso al rimpianto delle «notti di fanciulla | delirate sui fogli al poco lume, | le braccia intorno ai gelidi ginocchi», dei «cortei di parole senza voce», che configurano il nodo vitale della poesia di Fernanda Romagnoli (la rivendicazione di un privilegio non negoziabile), e dall’altro al dettato perentorio, essenziale che si esalta nelle note squisitamente femminili del «Ti derivano gli occhi | a legger le mie labbra, le mie guance, | il nido dell’orecchio tra i capelli» e del conclusivo «mi crocefiggi, | nel battito sfrenato del tuo cuore | odo i canti di tutte le stagioni», che riecheggia l’andante di È femmina la terra («Ho sentito battere il tuo cuore | e m’è sembrato tenere nelle mani | i semi di tutte le stagioni»). Vi farà seguito il quindicennio di pubblico silenzio così giustificato dall’autrice:

«Intanto erano iniziate le nostre peregrinazioni… militari per tutta l’Italia [30], era nata Caterina (nel 51); fummo: aFirenze, a Lucca, di nuovo a Roma, a Pinerolo, a Roma, (dove fuggevolmente rividi Tecchi: ma era accaduta la malattia di Caterina e il mio conseguente “veto” alla poesia, per grazia ricevuta.) Dal 60 al 64 a Caserta, dove la mia malattia [31], iniziata subdolamente anni prima, si aggravò moltissimo; poi a Merano nel 65; (io fino a maggio a Roma, fra una clinica e l’altra) e nella primavera del 65 Salveti che aveva ricevuto una ventina di mie poesie da Vittorio (poveretto, lui lo faceva sempre per distrarmi, a suo modo di vedere, dalla malattia; non ha mai concepito che la sola cosa che può veramente aiutare è far poesia, e basta), mi scrisse una lettera di calorosa approvazione, rammaricatissimo di non avermi conosciuto in tempo per includermi, vicino alla Guidacci [32], nella sua Antologia di Poesia Femminile [33] […]: comunque mi offriva la pubblicazione nella sua collana di poesia (quella magra edizione che lei ha); e il volumetto uscì ad aprile del 65, col titolo “Berretto rosso” per le edizioni del Sestante di Padova, nella collana “Svolgimento” » [34] .

Anche se i ventisette testi riuniti in Berretto rosso (finito di stampare il 25 marzo 1965) non sono singolarmente datati, non si può non pensarli come rose del deserto attraversato: sedimenti di un viaggio solitario che porta a una ‘mutazione genetica’ avvertibile sin dalla poesia proemiale, Piana di Caserta, che ne segna virtualmente il termine. Qui il paesaggio – un giorno vivaio di prodigi, acquerello di sogni e premonizioni – si aderge con una quasi espressionistica ferocia. L’«empietà di sole» che lo sigilla (provocando la nostalgia delle «grandi viole | dei ghiacci» e del «vento delle stelle») è accortamente preparata da crude referenze antropomorfe o zoologiche: i «colli dall’ispida tonsura»; il «fallo di torre feudataria | mummificato ritto nell’azzurro»; i «declivi come groppe di cammelli | che si piagano al sole»; l’«artiglio della radica d’ulivo»; i paesi che mostrano «canina diffidenza» l’«acquitrinio, questa sudata fronte | che l’autostrada spacca fino all’osso»; il «dorso accaldato dove scoppia | pustole il ficodindia fra le pietre»; il cielo «che germina e decade | come un tragico attore, in vasti sorsi | di sangue mitemente accusatore».

Anche se i ventisette testi riuniti in Berretto rosso (finito di stampare il 25 marzo 1965) non sono singolarmente datati, non si può non pensarli come rose del deserto attraversato: sedimenti di un viaggio solitario che porta a una ‘mutazione genetica’ avvertibile sin dalla poesia proemiale, Piana di Caserta, che ne segna virtualmente il termine. Qui il paesaggio – un giorno vivaio di prodigi, acquerello di sogni e premonizioni – si aderge con una quasi espressionistica ferocia. L’«empietà di sole» che lo sigilla (provocando la nostalgia delle «grandi viole | dei ghiacci» e del «vento delle stelle») è accortamente preparata da crude referenze antropomorfe o zoologiche: i «colli dall’ispida tonsura»; il «fallo di torre feudataria | mummificato ritto nell’azzurro»; i «declivi come groppe di cammelli | che si piagano al sole»; l’«artiglio della radica d’ulivo»; i paesi che mostrano «canina diffidenza» l’«acquitrinio, questa sudata fronte | che l’autostrada spacca fino all’osso»; il «dorso accaldato dove scoppia | pustole il ficodindia fra le pietre»; il cielo «che germina e decade | come un tragico attore, in vasti sorsi | di sangue mitemente accusatore».

La metamorfosi del paesaggio ha il suo corrispettivo nella trasformazione del territorio interiore prospettata, sin dal titolo, nella seconda poesia, Eredità. Alla trepida attesa di un tempo tutto da scrivere (quella che si delineava, ad esempio, in Presagio, o nel «viso di bambino» di Notte di Natale, o, ancora, in D’improvviso ho paura, nell’auscultazione dell’«immensa notte») succede il consuntivo di un tempo inesorabilmente trascorso («in un baleno raddoppiai vent’anni»), la rapida autobiografia concepita come lascito «di speranza» per la figlia (legato che si protrarrà nel «creatura mia, ripensa con letizia | che vissi e che t’ho amato» di Memento). Ma nella retrospezione della donna ormai compiuta, che deplora i danni del declino («Ucciderei lo specchio | che mi svergogna, e spallidir mi vede»), c’è anche un moto di resistenza, persiste un residuo di quelle veglie giovanili: «Per questo il cuore mio, gonfio di pietre, | suona conchiglie | e il sudore dell’anima concima | praterie di camelie». Il dissidio che in Dolci notti affiorava come oscuro presentimento, è ora vissuto, alla luce di una sofferta esperienza, in tutto il suo dramma, con la cognizione diramata nelle poesie forse più potenti del libro: Massaia e Io. Nella prima risuona, con echi autobiografici, la nota del tempo irrevocabilmente perduto, impersonato dall’Ospite che attende la «massaia poco accorta», presa «nella rete del fare e del non fatto» (in Quando ti vedo prenderà invece le umbratili parvenze del «ragazzo che non ebbi», del «ragazzo ignoto | che avrei voluto amare», larve che smuovono il ribrezzo per «le mie vene dense di grida, | funi che ammainarono stagioni | ventose come vele» e il rammarico «del mio canto sepolto nella voce | del mio corpo di madre»). Nell’altra, il «dicono che son io» della «donna dal viso indifeso», «un poco sfiorita», esprime insieme la ribellione verso l’ingiuria del Tempo e l’antifrastico rifiuto dell’identità ricevuta (vi si aggiungerà il radicale disconoscimento di L’occhio: «il mio occhio sconfessa la mia fronte, | procedendo nel mondo con lo sguardo | delle mie fotografie di bambina»).

Disagio e rivolta marcano anche le poesie che rilanciano la smania di evasione disseminata nelle prove esordiali. Ne avremo «la prigione dello spirito mio, | il murarsi dell’anima» (Orgoglio); l’«Una in disparte china alla ringhiera | la notte sulle spalle» e la «me sola | che non avevo ballato» (Lungamente); l’irrequietudine di Rosaio («Esco nel lampo del balcone, | di sonno intrisi ancora | sulla nuca i capelli e la mia veste | m’è fastidiosa»); la donna «sola, | con l’anima accecata e senza voce» (Tu dici); «l’inappagata sete beduina» di quella che, contro il sonno dei suoi cari («Perché, miei diletti, dormite?»), esce «all’ora del gatto che rincasa, | dei soffianti risvegli nelle stalle, | dei sentieri di perla», e piange «sulla riga ascendente dell’allodola», stupita «d’aver avuto un tempo quindici anni» (Arianna); e, ancora, sempre in dissenso al «sonno di famiglia», la romanzesca peripezia di Fuga: il «calzare innanzi all’alba | sopra un gradino i sandali!», l’«enfatico passo», il «secco singhiozzo alle spalle»; l’incontro con l’«uomo oscuro, mani in tasca, | l’occhio dubbioso»; la corsa a precipizio «fino che il gelo della guazza | punse i ginocchi, e il vento | suscitò intorno roteanti prati»; l’irrompere di «Quell’uccello improvviso dal trifoglio, | che mi sbiancò ogni vena!»; e le liberatorie lacrime («Totalmente superflua | – magra, sparuta, insipida d’infanzia – | superfluamente piansi, in tanta gloria»).

L’accorta sceneggiatura e il climax di quest’ultima poesia comprovano una vena narrativa che produce veri e propri bozzetti da cinema neorealistico. Penso al traffico di Berretto rosso, il su e giù fra l’attesa del gioco («T’aspettano le amiche, | con assolate voci fanno fretta | giù dal cortile, e tu fulminea accenni | dai vetri, a spalle nude, giovinetta») e il suo trionfo (con le fanciulle «stremate sul tappeto | o sul letto bocconi, a braccia alzate»). Penso a Sorriso, all’incontro con la bambina povera «Seduta alla porta della casa | col tetto di bandone | che s’aggrappa a un fantasma di pianta, | […] stringendosi i ginocchi | fra le braccia», tutta giocata sull’elementare contrasto fra miseria e agiatezza («Ricciuta, olivigna di razza, | una sciarpetta alla gola. | Io porto un alto collo di pelliccia | pungo coi tacchi il fango») e chiusa da un’autentica pointe: «Oh indicibile spada di mitezza | nel grumo del mio amore | fatto di sole parole!». Penso a Cane da pagliaio che all’ambientazione albale cara all’autrice aggiunge il colore del «carretto di verdure», della «puledra dietro lo steccato», della «bambina minuta di tre anni | col pulcino arrochito fra le dita», per chiudere, dopo un memorabile intermezzo lirico, su una nota chapliniana: «Ma come un razzo uscito dal pagliaio | il cagnetto coi ricci sopra l’occhio | tossì contro un moscone, | s’avvoltolò di polvere, felice, | annusò l’ora | poi con divino slancio | bagnò il primo cespuglio dell’aurora». Penso a Autobus rosso, storia di un lontano addio, filmicamente scandita dalle inquadrature della figura femminile («Ai piedi dell’acacia era nel vento | una tenue fanciulla, quella sera»; «ritta, svuotata, | figurina di cera restò al vento») che incastonano il ralenti del veicolo «enorme palpitante | che inghiottiva la voce del ragazzo» e «s’avviò in discesa, sordamente». Penso alla fulminea parabola di Commiato, giostrata su primissimi piani («Dolore | velò il tuo sguardo etrusco. | La tua mano tremava, alla maniglia | ciecamente protesa. | Rigida con la schiena alla parete | simulavo la sfida | […] poi l’improvviso lampo sulla porta») e platealmente risolta dal «Non ritornare!» che innesca il convulso «Mi portai col mio corpo alla finestra».

La stessa spinta sembra muovere i testi che prendono la forma del ritratto, una modalità inedita, destinata a notevoli sviluppi e per adesso consegnata all’impietosa esattezza dei dettagli di Pilota morto («Pettinato, forzato nei vestiti | – lo sterno s’opponeva, ma non valse – | t’hanno disteso parallelo, dritto, | medagliere alla giubba, | ai piedi solo calze») e di Io (la Fernanda «che passa nello specchio | in una scolorita veste rossa, | senza fruscio, di fretta, | rialzando sul capo i capelli | con mano distratta») e alle cure filiali di Sonno, uno dei vertici della raccolta: «Mia madre dorme, | sul cuscino il profilo di medaglia, | scaldandosi un tremulo ghiro | di respiro in fondo alla gola. | Dorme con due collane | di rughe allacciate alla nuca, | il sopracciglio | in pieghe di pacata meraviglia. | I capelli riposano leggeri | nell’ombra che al suo corpo fa da culla. | Ma la mano s’è arresa, | crocefissa alla vita» (vi si aggiungerà il ‘ritratto a due’ di Tu dici, poesia d’amore e rancore sul matrimonio che si spegne).

Altrettanto nuova e altrettanto fertile la serie che si protende sul numinoso, sempre facendo leva su una fragilità creaturale da mettere forse in rapporto con il calvario della malattia. In Quando, con l’iterazione dell’invito «Dammi la tua mano da stringere», a difesa dall’Essere che «m’assedia | da un’aurora qualunque, | al mio povero corpo imponendo | il suo innesto divino | la folle tentazione dell’eterno». In Preghiera, con i sette litanici «con», variazioni sul «corpo mio», fatto «portatore di pena», «muratore senza tetto», «domatore di demòni», «letto di vene», «miniera accecata | che invoca barlumi», «informe mugolio di fiamma | che tenta canzoni». In Olocausto, con l’inconsistenza, di fronte al «fuoco» celeste, dell’«Atomo di carbone | subito consumato», della «cenere mia». In Se al risveglio, con la strofa iniziale («Se al risveglio nel corpo labirinto | mi lima un dente occulto, | se allo specchio m’assale il mio volto | con fiori sulle palpebre violetti | con ceneri di baci sulle labbra»), preludio a una allucinazione cosmica («la mia fronte diviene continente, | il timpano un Frejus») riversata sul «vermiglio singhiozzo che sboccia | su dal mio cuore verso la Tua assenza!».

Come fanno vedere i nostri esempi, il nuovo spettro tematico ha il suo corrispettivo nel clima stilistico della raccolta, annunciato forse dall’esergo («Love is anterior life | posterior death…») che, recuperando i primi due versi di una breve lirica di Emily Dickinson, sembra suggerire nuovi orizzonti. La prosodia si fa intanto più irregolare: il corso vietamente melodico, la petrarchesca rotondità degli endecasillabi e dei settenari, tende a spezzarsi in un ductus accidentato, particolarmente avvertibile in testi come L’occhio, Memento, Arianna, Io, Sorriso, e nelle movenze da spiritual di Preghiera. Allo stesso tempo, la rigogliosa efflorescenza del fraseggio si contrae in un dire più asciutto e conciso, la dispiegata similitudine lascia il passo alla rapida analogia, l’aggettivazione diviene più frugale.

Il libro certifica dunque una maturazione, una consapevolezza che non si fa scoraggiare dall’incidente di percorso costituito dal mancato patrocinio di Bonaventura Tecchi («mi aveva promesso una sua prefazione: ma il benedetto uomo era meticoloso e lento, mentre mio marito, reso ancora più frenetico dal dover affrontare il Comando a Merano e la mia malattia a Roma, volle precipitare tutto: sì che il libretto uscì nudo e crudo») [35], né dal modesto riscontro («Unica recensione giuntami a conoscenza: quella di Bortolo Pento, abbastanza positiva, su, mi pare, “La Gazzetta”») [36], né dai gravi problemi di salute («giunsi proprio sul cratere della morte: e tuttora vi giro intorno, ostinata tuttavia a non cadervi, con l’aiuto di Dio e, per sua delega, del professor Girolami di Roma») [37], né da ulteriori inciampi («Tecchi mi ripescò nel 66 […] e finalmente mi convinse ad affidargli tutto l’ultimo materiale (che non era molto) per elaborarlo in un volume da presentare a un editore di suo gradimento […] nel frattempo Tecchi morì, portandosi con sé: l’abbozzo del volume, l’Antologia che io gli avevo prestata e ogni voglia di farmi avanti») [38], avendo alla fine il suo premio:

«capitatomi di nuovo fra le mani un libro di Lisi (che avevo molto amato alla prima lettura, anni prima), e chissà perché trovandovi una speranza di aiuto in quel particolare momento di smarrimento dello spirito, senza averlo mai conosciuto gli scrissi: nell’autunno del 1968. Subito mi rispose, e divenne per me quell’impagabile consigliere che tuttora è, ed affettuoso amico: sempre incoraggiandomi e, soprattutto, compiendo il miracolo di intrecciare alla nostra amicizia un terzo e per me prezioso e decisivo ramo: la conoscenza personale – mai prevista nemmeno nel desiderio – col mio poeta più amato» [39].

L’estemporanea quanto fortunata supplica è un passaggio cruciale. La poesia di Fernanda Romagnoli vi trova la sua strada. Nicola Lisi e Carlo Betocchi, il «poeta più amato», la traghettano nei quartieri alti della letteratura italiana. I testi della raccolta in lavorazione (che prenderà il titolo di Confiteor) saranno anticipati su «L’Approdo» (radiofonico e letterario) e su «forum italicum», quelli di Il tredicesimo invitato (poi accolto nella collana di poesia diretta da Vittorio Sereni) su «Paragone» e «Nuovi Argomenti». Ai fitti scambi epistolari con la coppia toscana si aggiungeranno i contatti con Attilio Bertolucci, Vittorio Sereni, Luigi Baldacci, Giorgio Caproni, Oreste Macrì, Diego Valeri, Andrea Zanzotto [40]. Ma il varo del nuovo libro (esito di un serrato confronto con Betocchi, che lo vorrebbe «a punta di diamante») [41] è tutt’altro che agevole. Dopo un biennio di rifiuti (tra gli editori vanamente interrogati figurano, in ordine di tempo, Neri Pozza, Mursia, Mondadori, Garzanti, Rusconi, Scheiwiller) [42], grazie a un suggerimento di Vittorio Raganella e con il conforto di un giudizio favorevole di Bertolucci [43], Confiteor viene approvato da Guanda e finito di stampare nell’aprile del 1973. Della sua immediata circolazione ai migliori livelli testimoniano le dediche apposte sulle copie rispettivamente conservate presso l’Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti («Roma, luglio 1973 Ad Oreste Macrì, con profonda ammirazione, condividendo con lui l’amore per la poesia»), la Biblioteca Marconi di Roma («Roma, 11 luglio 1973 A Giorgio Caproni con la fervida ammirazione di sempre, con la speranza di una amicizia futura») [44], la Biblioteca Nazionale di Roma («Pasqua 1973 Ad Enrico Falqui, con profonda stima, una sua fedelissima dal tempo dei “Quaderni”»).

Il volumetto non è certo indegno di questa categoria di lettori. Le sue sessanta poesie, ripartite in sei sezioni, formano un organismo unitario e coeso, presentano una voce matura, ben strutturata, fiduciosa nei suoi mezzi. Così fiduciosa da incollarsi in gran parte alla prima persona che sin dall’esordio mette a nudo una vita, con il temerario face-to-face fra il «ritratto di quand’ero ragazza» e il «volto umano | che m’affronta ogni sera dallo specchio, | ogni sera più nudo, prosciugato | sulle crepe dell’anima» (Ritratto), per poi offrirne tratti cruciali, a cominciare dall’infanzia di Stigmata, la bruciante iniziazione alla bellezza «che pativo, non mia, che mia stringevo | in quel primo singhiozzo di creatura | che s’arrende all’immenso») e terminando con il desolato appello di Niente: «Morte, se vieni per condurmi via, | lascia che ombra su ombra | io ripercorra la gente. | In quest’incrocio di rotte | casuali, ci siamo incontrati | – fra vivi – così inutilmente. | Per migliaia di giorni, | ogni giorno: | all’andata e al ritorno. | Per migliaia di notti, | ogni notte: | coi ginocchi, coi fiati. | Non ci siamo scambiati | niente».

In questo quadro autobiografico irrompe per la prima volta l’afflittivo dominio della malattia (il «povero corpo, e sempre | sei campo di battaglia» di Al mio corpo, il dolore «Lancinante, presente alla coscienza, | all’unisono col risveglio, | in anticipo sulle ciglia» di Pugnale, il «letto d’ammalata» di Telefono, il «respiro, miei cari, converso, | passeggio, ho la solita faccia» di Avida benda), e vi trovano luogo, in Tra fuoco e cenere, una variazione del tema testamentario di Memento («Quando sarò memoria, in quale età | degli occhi tuoi salirò a galla»), in Dolore a due una variante (all’insegna del catulliano «Sì, noi ci detestiamo con amore») della crisi matrimoniale già delineata in Tu dici (viceversa, Tu sapessi ripropone, nel «Tu, che senza sospetto mi sei amico», il motivo dell’amore proibito che incendiava Quando ti vedo), in Confiteor e Eva un ulteriore scavo nella dubbiosa identità femminile disegnata da Io (Perle e Tiepido tè ne restituiranno, con grani di ironia, il risvolto ‘mondano’). Vi si accostano il sospiro di Confiteor («A esistere, in balia | resto d’un nulla, un soffio, che non osa | neppure in sé chiamarsi “poesia”») e, in Eva, il riflusso delle impetuose aurore giovanili: «all’improvviso, | ecco, rinasci intatta una mattina | d’alberi e odori sopravvento, e fiori | sino al fiore del seno. Ah, la tua fuga | libera, a perdifiato, sotto i piedi | levando uccelli. La tua gioia, il sangue | senza briglie, innocente».

Dallo stesso impulso derivano, adottando un pedale più cupo, le numerose poesie che orchestrano, ognuna a suo modo, una resa dei conti, il bilancio di un’intera vita (amaramente riassunto nel finale di Niente): Palco vuoto, con gli emblematici «avevo in mente una diversa parte» e «me ne stavo in disparte»; Bevitore, che invita a «leggere in fondo al vino | in guadagno ed in perdita», e fa dell’anima «quest’unica moneta | – creduta d’oro! – Divenuta oscura | dalla tasca al sudore della mano. | Consunta nello stampo, butterata nel volto»; Vietato, per il cartello che fa dire «ho finito di correre»; Tirate le somme, modulata su una spenta saviezza («non oso | muover lamenti»; «davanti alla porta chi passa | può credermi in serena compagnia»); Guerra civile, dove le proverbiali cicala e formica danno corpo all’irrisolto dissidio («Scegliere la mia parte supponeva | cuore men vile, più netta inclinazione: | ma s’è sfogliato aprile, | bruciato agosto, e sta scorrendo via | tutto l’azzurro e ne resta il pallore»); Città scoperta, in cui la casa tarlata di Le voci si fa persona, «incrocio | di vie tutte scoperte»; In affitto, metafora di un destino vicario («Possibile? Presi in affitto l’esistenza. | Dovevo possederla – ma l’acquisto | esigeva pazienza, non furore»); Non risponde, figurazione della vana rincorsa di una vita («Folle incalzai le spalle del mattino»; «Corsi con affanno | sulla scia del meriggio»; «Ormai debbo la sera supplicare | di trattenersi ancora»). È il mood che colora anche le riflessioni sulla morte distribuite fra la donna «Verso incerte | balùgini dischiusa (Sola), il cacciatore di Tomba etrusca («lui grande lui forte | lui bello, che visse e s’estinse»), il quindicenne ormai «al riparo dagli inganni (Requiem), contagiando le pur fauste occasioni di Fortuna (dove le felicitazioni per «l’alta conquista, l’ora tua vermiglia» sfociano nel silenzio di chi non ha avuto «nessuna dolcezza») e di Neonata (che vede la nuova creatura «gettata all’assalto della riva»).

Confiteor ci appare così come un libro da ultima spiaggia, scritto col sangue, guardando al tempo che scade, all’esaurirsi della speranza (simboleggiato, in Congedo, dall’«invecchiata Ofelia» e dalla «sfogliata camelia»). Un libro cosparso di immagini cruente, spie, diresti, di un micidiale duello: «la riva era una spada» (Stigmata); «pugnali di papaveri» (Quanto); «il mio azzurro cassetto di coltelli» (Fortuna); «mia piaga, mio tormento, mio pugnale (Pugnale); «questo coltello a scatto, | affilato in cantine d’insonnia» (Tu sapessi); «quest’amore come spada in fiore» (Eresia); «alla celeste aorta | puntiamo il nostro bisturi minuscolo» (Ciechi nati). Un duello che si propaga dal «campo di battaglia» di Al mio corpo, al «feroce canto» di Incendio, al «graffio al cuore» di Stinto affresco, alle «notti di congiura e d’odio», di Sobillazione, alla «ferita della tua pupilla» di Neonata, alla rivolta biologica di Sola («Bastò che nel tuo plasma | s’ammutinasse un atomo»), alle foglie «fucilate dal sole a piè d’un muro» (Esecuzione), alla protesta di Congedo («Io, che ne faccio ormai | di divise e medaglie? | Per gradi ho cicatrici»), fino alla smarrita resa di La rete: «Poi t’avvedi, sgomento, che la resa | non è che un corollario della lotta | (dei tanti, uno probabile). | Che gettando via l’arma, la tua destra | non cade, non si fa di colpo notte. | Con il massimo sconto, il disonore! | Vivi ancora, respiri: si confonde | con l’azzurro la polvere, l’avanzo | della battaglia. E nitida intravedi | la trama senza fine – maglia a maglia – | la finissima rete che si estende | senza peso e rumore. Ragno, il tempo. | Gli uomini prede – il vinto e il vincitore». Un cimento che prende anche spoglie animali, come nell’«assedio | d’occhi ferini in circoli | sempre più stretti» [45] (Sobillazione) e nella degradazione indotta, in Per la boscaglia, dal Dio cacciatore («io sono il cane all’erta dei tuoi segni»), assumendo talvolta una forma giudiziale: quella dell’amore colpevole, «incatenato, lacero, alla gogna | degli aguzzini» (Reo di morte), e dell’«eretico saio», «in cui ardo con tutto il corpo mio, | sulla via del patibolo» (Eresia).

La situazione di rischio estremo, di sfida mortale è sempre vissuta a viso aperto e a voce piena, senza ripiegamenti morbosi, senza cadute nella ruminazione interiore. Ma questa cifra di Fernanda Romagnoli, intreccio di pulsioni dialogiche e scatti narrativi, trova ora una misura più sobria, tende all’arabesco, al segno astratto che corrisponde al timbro kafkiano del Dio reticente, «zitto come l’uccello avanti l’alba», di Preghiera», delle inesplicabili colpe e dei misteriosi interdetti accusati dall’universo concentrazionario di Coscritti («al nuovissimo viaggio ci si avvia | come coscritti: spallidendo ai vetri, | a chi resta ancorandoci con gli occhi. | Finché dietro ci piombano le porte»), dalla protagonista di Vietato (ferma «all’esterno d’una porta, | spezzata osso per osso – qui, in ascolto, | senza osar di toccare la maniglia»), dalla donna «seduta sul primo gradino» del «palazzo di scale» (Scala di Giacobbe) [46].

È una nota che continua a risuonare nella parte non antologica dell’ultimo libro, Il tredicesimo invitato (che appare nel 1980 da Garzanti, con un risvolto di copertina firmato da Vittorio Sereni, e che nell’anno successivo ottiene il prestigioso premio «Gatti») [47], soprattutto in alcune delle 23 poesie che ne formano la prima sezione, Forma umana. La presenza di Kafka aleggia In Capro espiatorio, dove l’iniziale «Uggiola alla fessura, cagna-luce. | Qualcuno il mio sonno ha legato | quattro zampe in un mazzo», inarcato sul «Capro espiatorio | già caduto, sul fianco, otre di sangue | già mezzo vuoto», potrebbe deferire al finale del Processo (il coltello immerso nel cuore della vittima seguito dal derelitto «Come un cane!»): scenario ancora implicato nel «passo greve della scolta» di Scelta, che ne ricorda la flemma degli aguzzini. La poesia eponima ripresenta invece la derelizione dell’escluso, «rimasto chiuso fuori», poi ribadita in Tu, uno dei capolavori della raccolta («Tu, che chiamiamo anima. | Colore negro, odore ebreo. Tu profuga, | tu reietta, intoccabile»), e in Lui: «Con Lui non abbiamo contatti»; «Gli eletti che hanno accesso all’anticamera | e gli porgono istanze alla fessura | hanno il sorriso storto dei graziati, | le pupille corrose dal riverbero». Parallelamente, in altre poesie circola l’aria rarefatta dei passi confinari e dei luoghi ‘non giurisdizionali’ di Caproni. Vi si incontrano «il sentiero che a niente | sembrava condurre», di cui «la carta | non dava il minimo indizio» (Per vedere), la «forma umana, che la cruna | impedì del sentiero in salita» e «ah, già svanita» (Forma umana), la vacillante figura di Libertà («Lo spazio si sfilava dai miei piedi, | mal cucito sudario. | Non v’era qui altro metro che l’eterno, | Non v’era riva fuor che lo splendore»), la «comitiva» che lungo l’ascesa si fa «sempre più rada» («Dove s’erano sparsi, dove s’erano | spersi tutti i compagni che il rifugio | staccò nero da sé alla salita?»), il non luogo «dove – abbandonata | la via terrestre, simile | a rotaia in disuso – s’incammina lo spirito esitante, | confuso ancora al grido, ancora all’orlo | della sua cieca vibrazione umana» (Poi).

Queste severe geometrie – prolungate in testi come Falsa identità (dove nella fantomatica «donna straniera | la faccia tra i capelli in giù sporta | che sùbito si ritira» e nel conclusivo «non ero io», si riaffaccia la sembianza negata di Io), Privilegio (con le sue «carcerate nel cortile | in fila, ognuna il fiato | sulla nuca dell’altra, e perseguite | dalle verghe dell’ora»), Processo (che mette sotto accusa lo «spirito che m’abiti», «scapestrato cadetto») – hanno un contrappeso nell’affabilità adibita in altre poesie. Mi riferisco all’attacco narrativo di Sulle quattro («Stamane sulle quattro, vagolando | col mio scettro d’insonnia per la casa, | senza accendere luci»), o a quello, sentenzioso e prosastico, di È molto («È molto ciò che regala una giornata | di primavera – ma non sappiamo spenderlo»), alla cecoviana mestizia di Coniugale («E affacciati guardando fluttuare | questa frangia di sera sui palazzi, | che di sprazzi vermigli ci colora – | polene di balcone | fianco a fianco per vizio coniugale»), al «guizzo | del batticuore, contro il cuscino il riso | di me bambina» di Vento d’infanzia, al nostalgico «giorno d’ottobre» di Nel dubbio, ai «prematuri lucignoli di gemme» di Idi di marzo, a Rossa gallina (per il rapido schizzo «dell’occhietto puntuto, | dello sconcio berretto», e del «mezzo metro di vento | che spenni nel fracasso d’uno slancio»).

Ne troviamo conferma nella seconda sezione, Ad ogni altezza, che, se si eccettua l’acceso metaforismo di Mandorli («All’ultima stazione | venne uccisa la notte in un agguato»), mostra un sensibile allentarsi della corda espressiva, maniere vicine agli estri epistolari di Fernanda Romagnoli (Ambra Zorat vi ha rilevato la «briosa vivacità» nel restituire evenienze quotidiane, la «propensione al racconto leggero e piacevole», le «capacità descrittive») [48], un talento che assiste in primo luogo il fascio di godibili ritratti: Bertolucci folgorato nel «viso tutto concesso all’allegria, | che in un’ombra comincia a intimorirsi | del suo solstizio», trasfigurato in «feudatario mite, | zigomi accesi da nubi in transumanza, | tremende sopracciglia su pupille | ove un riverbero impiglia | lacrime e intatta ilarità d’infanzia» (Ritratto); Betocchi che «mi trasse dentro garrendo come un passero | – lucida aguzza voce di stagnola – | vivacemente sghembo | per artrosi d’età» (Re Lear); il nipote «Fanciullo dai duri capelli, | i tuoi occhi di sola pupilla | colmi di slancio verticale!» (Raffaele); l’immaginario Cristoforo Colombo vivacemente restituito in Maestro («Dillo: anche tu alteravi | nottetempo la bussola, leggevi | controverso il grecale. Anche tu | – in tenebrore e sale – t’acquattavi | sul cassero a corrompere la rotta»); il fico personificato in «vegetale discobolo avvitato | sul punto dello scatto», in «figlio del popolo», «pagliaccio» dalle «braccia di ragno intirizzito» (Cortile con albero). Una serie che si prolunga nelle affettuose, e tutte femminili, prosopopee di Oggetti («I piccoli oggetti, i piccoli | amici-schiavi, che tirano | troppo a lungo la vita»; gli «ipocriti inermi» che «Bisbigliano | aiuto, pietà») e di Lattiera di smalto, che dell’umile stoviglia fa una «mummia ancora viva», con «il tuo ventre | che fu sorso di neve – in sfacelo. | Il tuo dorso di cielo, irrigato | d’impietrite saette», intrecciandola al commosso ricordo della madre che «versava, inclinata | su ogni tazza, scrutava un sospetto | di caglio, contava ogni stilla | del nutrimento – che fosse | il dovuto a ogni figlio» (vi si unirà, in Rito, la madre che «celebrava la mattina | con un caffè solitario», e «stava sola di là, come Dio | sta sulla terra e sul mare»). Condensatori di remoti ricordi saranno anche il «guanto» e le «cinque cartoline | da cinque porti» ritrovati in un cassetto» (Marinaio), «la tua lettera, | aperta a strappi nel vento delle scale» (Triste segugio) e il «sentiero | fra le magnolie», la «nicchia nell’edera», il «nido di verbena», intravisti e subito perduti di Giardino Inglese.

Del prevalere di modi riposati e colloquiali parlano anche le poesie che ruotano sul presente: Mattutino, con il suo desiderio di rinascita («Mi sento | come uno specchio nuovo») assegnato in chiusa a «l’intrepida invettiva | dell’operaio che lesto | mi passa accanto» (registrata, diresti, con il microfono di Sandro Penna); Non leggerò i giornali, tutta virata sul positivo («oggi non spierò nella vetrina | le mie occhiaie appassite. | Non leggerò i giornali del mattino. | Non mi metterò in croce!»; «Ordinerò un caffè, sceglierò | cartoline per amici lontani»); Lei, gravida, al contrario, di crudeltà sentimentale («Se tu l’ami, lei non ha colpa. | Ma io – la vorrei morta»); Televisione, sporta sui «fanciulli | inazzurrati in viso dalla fievole | lunazione del video»; Spiaggia libera, il cui scenario («Spiaggia libera. | Liberi odori. Un nitido silenzio, | qui, come un’alta povertà. Qui fiori | di carte sparse, i flutti | neri, le palafitte della luna») anticipa quello che In morte di presenzia all’eccidio di Pasolini (qui la luna interviene «con silenzioso gesto | insieme ai cardi ai cocci alle lamiere | che l’umidore fa chiare | sulle baracche ancora arrese al sonno: | quando l’ora è precoce per l’uomo, | ma tarda per gli altari di immondizie»): una tendenza che si trasmette ai versi testamentari di Carnevale («Il mio poco darei | per un unico verso che resti | testimonio di me, | un attimo posato sulla terra | – lieve – come un coriandolo | di questi»).

È la linea che predomina nei testi riemersi dopo la morte di Fernanda Romagnoli, adunati rispettivamente nella plaquette Mar rosso [49] e nella sezione Inediti 1965-1986 [50] di Il tredicesimo invitato e altre poesie: un corpus che, considerando i ‘doppioni’, ossia i testi di Il tredicesimo invitato e altre poesie già compresi in Mar Rosso, annovera 41 poesie le cui datazioni restano, in massima parte, congetturali. In Mar Rosso, questa lettura è primariamente incoraggiata dai dialoghi con gli amici poeti: Vento a Venezia, che conserva deliziosi frammenti di una conversazione con Diego Valeri («il dolce vecchio»); Cristallo di rocca, in cui l’acuminata effige di Carlo Betocchi («Tu sei | come il cristallo di rocca: | così solitario in purezza, | così pronto a ferire | se si spezza») si specchia nello «Sguardo come piuma, | per non scalfirmi con il tuo cristallo» di Prima visita [51]; Elemosina, con la sua muta conversazione rivolta a una lettera benedetta («so il foglio a memoria e tutta rido | mentre la via mi soffia dove vuole. | In me come in un nido | le sue parole usignuole»). Lo stesso può dirsi dei coniugali colloqui di Ottavo comandamento («Siamo due gran bugiardi, noi, mio caro. | L’ottavo comandamento ci condanna»), o dei versi che annotano modiche evenienze quotidiane: Bruco, con il suo disincantato funerale («gli accendo sulla catasta l’incenso | della mia sigaretta. | Morte pulita – ed in fretta»); Giornale all’alba, che accoglie materna la silenziosa richiesta «del giornale morente | aggrappato col tremito all’orlo | del marciapiede»; Strada, dove l’idillio estivo defluisce sulla solinga statua di un vecchio («Siede, | guarda intorno la scena: mitemente | nel suo castello d’ossa si consola | di farne ancora parte. | Ma l’anima è in disparte»); Periferia, inoltrata ancora su un paesaggio pasoliniano («Case cresciute in fretta, alla cui nuca | risplende la morte dei prati. | Bottegucce dall’aria caduca, | dagli odori confusi; orti stremati»).

È la linea che predomina nei testi riemersi dopo la morte di Fernanda Romagnoli, adunati rispettivamente nella plaquette Mar rosso [49] e nella sezione Inediti 1965-1986 [50] di Il tredicesimo invitato e altre poesie: un corpus che, considerando i ‘doppioni’, ossia i testi di Il tredicesimo invitato e altre poesie già compresi in Mar Rosso, annovera 41 poesie le cui datazioni restano, in massima parte, congetturali. In Mar Rosso, questa lettura è primariamente incoraggiata dai dialoghi con gli amici poeti: Vento a Venezia, che conserva deliziosi frammenti di una conversazione con Diego Valeri («il dolce vecchio»); Cristallo di rocca, in cui l’acuminata effige di Carlo Betocchi («Tu sei | come il cristallo di rocca: | così solitario in purezza, | così pronto a ferire | se si spezza») si specchia nello «Sguardo come piuma, | per non scalfirmi con il tuo cristallo» di Prima visita [51]; Elemosina, con la sua muta conversazione rivolta a una lettera benedetta («so il foglio a memoria e tutta rido | mentre la via mi soffia dove vuole. | In me come in un nido | le sue parole usignuole»). Lo stesso può dirsi dei coniugali colloqui di Ottavo comandamento («Siamo due gran bugiardi, noi, mio caro. | L’ottavo comandamento ci condanna»), o dei versi che annotano modiche evenienze quotidiane: Bruco, con il suo disincantato funerale («gli accendo sulla catasta l’incenso | della mia sigaretta. | Morte pulita – ed in fretta»); Giornale all’alba, che accoglie materna la silenziosa richiesta «del giornale morente | aggrappato col tremito all’orlo | del marciapiede»; Strada, dove l’idillio estivo defluisce sulla solinga statua di un vecchio («Siede, | guarda intorno la scena: mitemente | nel suo castello d’ossa si consola | di farne ancora parte. | Ma l’anima è in disparte»); Periferia, inoltrata ancora su un paesaggio pasoliniano («Case cresciute in fretta, alla cui nuca | risplende la morte dei prati. | Bottegucce dall’aria caduca, | dagli odori confusi; orti stremati»).

In altre poesie si riaffermano invece panorami straniati, carichi di tensione, sul ciglio dell’eterno: la «piccola baia senza nome», dove «tutto era al colmo, e non mancava | un atomo all’appello» (L’appello); l’atlante «cancellato alle sue spalle», la «vermiglia intermittenza d’una misura senza fine» che gravano sul poeta «espatriato», «erede dei ghetti dati al fuoco» (Mar Rosso); le montagne incendiate dalle «grandi colombe divine», esposte al «diluvio azzurrissimo di Dio» (Dolomiti); le «vampe d’un miraggio, | voci di profezie che si disfanno | come l’eco all’aperto d’un teatro | abbandonato, ove sipario cade || l’altezza innumerabile dei cieli» (Teatro all’aperto); «l’oblò celeste», «l’eternità che si sfilava | dallo spirito mio | come una povera veste», «la nebulosa che s’era finta Iddio» (Sognando).

Questa altalena di soste figurative e di fughe in un caliginoso altrove caratterizza anche gli ‘inediti’ di Il tredicesimo invitato e altre poesie, in cui si ritagliano uno spazio intermedio i versi che fermano i ferventi conversari con Carlo Betocchi: la già citata Prima visita (chiusa dal mirabile «egli, mite, attendeva che il mio cuore | riprendesse respiro per raggiungerlo»); Borgo Pinti (dove l’anima «sedotta, subornata, fatta schiava, | lassù restava – all’uscio d’un Poeta»); Per il poeta malato, che fulmina gli occhi che «ridono buongiorno, | anche al peccato, anche alla malattia», «la vestaglia al petto | raccolta, la serafica mano | in riposo», deferendo a un suo verso (quando ricorda «l’inesausto slancio | della radice, la sua storia d’anelli | su per il legno, verso la cima, dove | “bisbigliano gli uccelli” | e fanno giorno le costellazioni | dell’anima») [52]. Vi si avvicinano le familiares, vale a dire le poesie che divinano, con trepidazione sabiana, il destino della figlia (Per lei, Figlia, Imparando da lei), il memorabile diagramma del marito tracciato da Ad occhi chiusi («stai come un diario | di bordo pieno d’isole e di venti, | come un albero offerto al plenilunio»), l’idillio negato di Terzetto di Natale («noi tre, famiglia, segreto sodalizio | di teatranti»; «intrepido terzetto in cui ciascuno | procede al buio con la propria musica»), 80° compleanno, dove il padre festeggiato continua a guardarci «come un falco aggrifato». E vi si possono ancora affiancare, per l’impronta sabiana, Secchiello («Il bimbo inginocchiato sulla sabbia rovente | leggeva il mare nel secchiello colmo») e Giovane campione, che mette in campo la passione per il calcio («Ora il fischio finale li raduna | che già il sole di fianco | vela il prato e la folla: la mitraglia | d’applausi li accomuna») e per uno dei suoi eroi, il Gianni Rivera filmato «A testa china, assorto, | la dolce nuca ersuta di sudore, | l’ecchimosi, lo strappo sulla maglia».

Questa altalena di soste figurative e di fughe in un caliginoso altrove caratterizza anche gli ‘inediti’ di Il tredicesimo invitato e altre poesie, in cui si ritagliano uno spazio intermedio i versi che fermano i ferventi conversari con Carlo Betocchi: la già citata Prima visita (chiusa dal mirabile «egli, mite, attendeva che il mio cuore | riprendesse respiro per raggiungerlo»); Borgo Pinti (dove l’anima «sedotta, subornata, fatta schiava, | lassù restava – all’uscio d’un Poeta»); Per il poeta malato, che fulmina gli occhi che «ridono buongiorno, | anche al peccato, anche alla malattia», «la vestaglia al petto | raccolta, la serafica mano | in riposo», deferendo a un suo verso (quando ricorda «l’inesausto slancio | della radice, la sua storia d’anelli | su per il legno, verso la cima, dove | “bisbigliano gli uccelli” | e fanno giorno le costellazioni | dell’anima») [52]. Vi si avvicinano le familiares, vale a dire le poesie che divinano, con trepidazione sabiana, il destino della figlia (Per lei, Figlia, Imparando da lei), il memorabile diagramma del marito tracciato da Ad occhi chiusi («stai come un diario | di bordo pieno d’isole e di venti, | come un albero offerto al plenilunio»), l’idillio negato di Terzetto di Natale («noi tre, famiglia, segreto sodalizio | di teatranti»; «intrepido terzetto in cui ciascuno | procede al buio con la propria musica»), 80° compleanno, dove il padre festeggiato continua a guardarci «come un falco aggrifato». E vi si possono ancora affiancare, per l’impronta sabiana, Secchiello («Il bimbo inginocchiato sulla sabbia rovente | leggeva il mare nel secchiello colmo») e Giovane campione, che mette in campo la passione per il calcio («Ora il fischio finale li raduna | che già il sole di fianco | vela il prato e la folla: la mitraglia | d’applausi li accomuna») e per uno dei suoi eroi, il Gianni Rivera filmato «A testa china, assorto, | la dolce nuca ersuta di sudore, | l’ecchimosi, lo strappo sulla maglia».

L’attitudine al disegno dal vero ha maggiore evidenza in poesie come Giardiniere («Il giardiniere è in lotta | con la siepe di spine che s’oppone | nel vento. La cesoia | scattata a vuoto. La camicia gonfia»), Primula gialla («Sbocciata appena: e tra le foglie il sole | nel suo tremulo cuore gridò “Sole!”», Il cardo (con «l’alba abbandonata | come un lampada dimenticata accesa | che alla nebbia dei vetri si cancella»), Insonnia di giugno (per la rondine «che si spicca dal cielo cinerino»), la trasognata Convento di San Francesco, eco di una visita alle ‘Celle di San Francesco’ presso Cortona,[53] Radice (china sul «bel geranio | rosso carminio, | vanto della terrazza, del passante invidia, | che gli occhi mi squillavano a vederlo»), mentre numerose altre misurano la lontananza del divino, i segreti del cuore, il senso di estraneità, la vicinanza della morte. È il caso di Flash (che interroga «la parte di me che s’innesta | all’antica radice del male, | dondolando il suo capo di fiore velenoso»), di Il tordo (che vede il «tordo stecchito», «mummia minuscola nel saio | domenicano, tutta vetro e spine», «caduto giù nella sua morte vile, | senza l’urto rovente, senza l’eco | del cielo sulla stella del fucile»), di Medioevo (dove il corpo è «guardiacaccia» e «bracconiere» dell’animo, «il poveraccio, contento | alla lenza di fargli compagnia»), di In agguato (con la cifra paolina della verità «nel mistero intraveduta: | immagine riflessa, non sostanza»), di L’inquilina (autodenuncia dell’«inquilina irregolare | mezza matta, che vive su in soffitta, | discorrendo col passero e col tarlo»), di Declino (volto alla parola-lucertola, «che ha perduto il suo verde | a furia d’esplorare la pietraia»), di Ad ignoto (per il suo stralunato grido che si allinea alle frequenze di Niente: «Con tutto il nulla t’amo | che intercorse tra noi – tutto l’immenso | che poteva intercorrere! Ma c’era | un universo in mezzo»), di Notizia, dove un arido trafiletto di ‘nera’ libera la fantasia di una sepoltura felice: «Né letto: un lieve tonfo lungo il fosso. | Né feretro: le scarpe tra le foglie, | e al vuoto orecchio il merlo | che incanta l’alba» (in Morte per api, un’altra «notizia di cronaca» farà sorgere «la ferocia | dei distillatori di miele»).

Alla fine del nostro percorso, l’avventura poetica e umana di Fernanda Romagnoli si può forse riassumere nella «nera bilancia | in eterno delusa nell’abbraccio» del giovanile Invito, l’astrologica luna nera in bilancia, la zona d’ombra che oscura il rapporto con l’altro, la colpa originaria confessata in una lettera a Nicola Lisi (12 settembre 1972):

«È vero. Io non l’amo il mio tempo. Non mi piace […] impone l’inumana teoria della socialità ad ogni costo e in ogni campo: come se l’essere umano fosse una formica; e Gesù stesso non si fosse ritirato nel deserto per essere solo col Padre Suo in Preghiera; e, in fin dei conti, l’uomo non nascesse e morisse solo, e solo non si presentasse all’eternità! Ma, per chiunque non la pensi così, “pollice verso”» [54].

I suoi versi descrivono la sorte di un ‘senza patria’; danno fiato, per usare le parole di Simona Mancini, alla «parte di noi che non sa stare al mondo» [55], lo stigma della creatura «mai contemporanea a se stessa e al proprio tempo storico» [56]; officiano una inconsolata nostalgia di terre incognite, dispensando questo fato, condiviso con tanti poeti del nostro tempo, a un plesso di contrasti (l’orgogliosa rivendicazione di un dono inaudito e la protesta di umiltà; l’anelito spirituale e l’urgenza del corporeo; le pretese del sublime e i vincoli del quotidiano): aporie recitate, per così dire, ad alta voce, con l’impeto di un aedo, con un’animazione drammatica che assume i toni dell’istruttoria, del combattimento, del martirologio, che porta in scena un concorso di voci discordi e doloranti appelli, un concertato di anafore che proclamano il diritto di parola e di ossimori che ne denudano l’errore vitale, e con una ‘volontà di musica’ che ha pochi paragoni nel nostro Novecento.

I suoi versi descrivono la sorte di un ‘senza patria’; danno fiato, per usare le parole di Simona Mancini, alla «parte di noi che non sa stare al mondo» [55], lo stigma della creatura «mai contemporanea a se stessa e al proprio tempo storico» [56]; officiano una inconsolata nostalgia di terre incognite, dispensando questo fato, condiviso con tanti poeti del nostro tempo, a un plesso di contrasti (l’orgogliosa rivendicazione di un dono inaudito e la protesta di umiltà; l’anelito spirituale e l’urgenza del corporeo; le pretese del sublime e i vincoli del quotidiano): aporie recitate, per così dire, ad alta voce, con l’impeto di un aedo, con un’animazione drammatica che assume i toni dell’istruttoria, del combattimento, del martirologio, che porta in scena un concorso di voci discordi e doloranti appelli, un concertato di anafore che proclamano il diritto di parola e di ossimori che ne denudano l’errore vitale, e con una ‘volontà di musica’ che ha pochi paragoni nel nostro Novecento.

In una lettera a Carlo Betocchi (12 luglio 1970), Fernanda Romagnoli scrive che «la poesia non può prescindere da un suo ritmo musicale; non può ridursi a un convoglio di idee, anche altissime» [57]. Sulla scorta di questa convinzione, curiosamente contigua al credo di Antonio Pizzuto («L’arte non è un veicolo, un mezzo di trasporto») [58], e senza prevedere un massiccio ricorso alla terminologia specifica (limitata all’«incenso d’ottoni e di chitarre» di Lungamente, ai «clarini | di fuoco» di Rosaio, allo «squillo | disperso dalla tromba» di Quando ti vedo, ai «clarini delle cime, | con i profondi salmi dei seracchi» di Dolomiti, al «piffero d’un vento» di Esecuzione), Fernanda Romagnoli costruisce i suoi testi come spartiti: al passo dell’orecchio pressoché infallibile che governa le fittissime trame di corrispondenze foniche (rime, assonanze, allitterazioni), il peso delle ribattiture e delle catene verbali imperniate sul medesimo campo semantico. L’insonne ricerca di solide armonie ripaga un’esistenza ansiosa ed instabile, è la sola risposta al «mondo che mi caccia» [59].

Dialoghi Mediterranei, n. 60, marzo 2023

Note

[1] Fernanda Romagnoli. L’anima in disparte, a cura di Donatella Bisutti, «Poesia», a. XII, n. 126, marzo 1999: 14-23 (con Due lettere alla sorella Marisa, una scelta di pareri critici firmati da Vittorio Sereni, Attilio Bertolucci, Dario Bellezza, Marco Forti, Diego Valeri, Pietro Cimatti, e un ventaglio di inediti).

[2] Fernanda Romagnoli, Il tredicesimo invitato e altre poesie, a cura di Donatella Bisutti, Milano, Scheiwiller 2003.

[3] Fernanda Romagnoli, Il tredicesimo invitato, presentazione (nei risvolti di copertina) di Vittorio Sereni, Milano, Garzanti («Poesia»), 1980.

[4] Fernanda Romagnoli, Berretto rosso, Padova, Sestante («Svolgimento»), 1965.

[5] Fernanda Romagnoli, Confiteor, Parma, Guanda, 1973.

[6] Vd. Il tredicesimo invitato e altre poesie, cit.: 192.

[7] Particolarmente per le 23 poesie da Berretto rosso e per le 49 da Confiteor, riprese dai rispettivi volumi, senza tener conto delle correzioni d’autore adottate nell’antologia di Donatella Bisutti.

[8] Fernanda Romagnoli, Capriccio, prefazione di Giuseppe Lipparini, Roma, Signorelli, 1943.

[9] Vd. L’Autoritratto profilato in una lettera a Carlo Betocchi (20 luglio 1970), «Nuova corrente», a. LXV, n. 161, gennaio-giugno 2018 («Ogni gloria e misura sconvolgendo». Studi sulla poesia di Fernanda Romagnoli, a cura di Giorgia Bongiorno, Laura Toppan e Ambra Zorat): 12: «da circa un anno, andavo inviando mie poesie a Lipparini, a Bologna: ed egli ne scelse un gruppo e le fece stampare da Signorelli». Questi frangenti sono forse ricordati nei versi di Cabala (Confiteor): «di me affidavo la speranza, l’estro, | – giovane – ad altri».

[10] Ibidem. A questa ricerca di contatti e appoggi sono forse da ricondurre le Tre lettere di complimento di Fernanda Romagnoli a Ugo Ojetti (scritte da Roma fra il 15 luglio 1943 e il 21 gennaio 1944), registrate al n. 3306 dell’Archivio digitale della Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

[11] Vd. Paolo Valesio, La dignità letteraria di Fernanda Romagnoli, «Nuova corrente», cit.: 36.

[12] Ad es.: «ardenza»; «ruinosi»; «alighe»; «tepente»; «febèa»; «viride».

[13] In Nascita della primavera («un alitare | molle e freschile») e Invito («Noi guarderemo scorrer via freschile, | fra le acacie stormenti nella sera | la via dell’acqua dalle curve snelle»). La voce riaffiorerà in Berretto rosso, cit.: 30 (Quando ti vedo): «fronte freschile cuore mattutino».

[14] Ad esempio, in Antologia Palatina I, a cura di Filippo Maria Pontani, Torino, Einaudi («I millenni»), 1978: 241 («primavera freschile»), 459 («rose freschili»).

[15] Per Paolo Valesio (op. cit.: 32) il ‘tono’ di Fernanda Romagnoli rimanda a narratrici come Katherine Mansfield e Gianna Manzini.

[16] Vd. Autoritratto, «Nuova corrente», cit.: 12.

[17] 1. Conoscere; 2. Lago di Pusiano; 3. Calicantus; 4. Smarrimento; 5. Primavere: Sul Tiberiade; 6. Primavere: sui laghi tirreni; 7. Primavere: sui laghi lombardi; 8. Prima neve; 9. Guardare; 10. L’uomo; 11. San Silvestro di guerra; 12. Crevenna; 13. Gli animali; 14. Michelangelo; 15. La Sibilla; 16. Ad una giovinetta; 17. I rondinini; 18. Prima pioggia; 19. L’acquedotto; 20. Via antica; 21. I sogni; 22. La nave (I); 23. La nave (2); 24. Monte di Cori; 25. Le pesche; 26. Scherzo; 27. Nostalgia toscana; 28. Adolescenza; 29. Il cardo.

[18] Segnalo che una poesia con lo stesso titolo è apparsa nel citato numero di «Poesia», a p. 22, e quindi in Il tredicesimo invitato e altre poesie, cit.: 119 (nella sezione Inediti 1965-1986).