di Giacomo Bonagiuso

«Si può conoscere nel modo più sicuro il vero volto di un’epoca, considerando i rapporti esistenti tra religione e realtà. In certi tempi gli uomini credono in una realtà indipendente […]. In altre epoche, invece, al posto di una realtà vi è una rappresentazione di essa […]» (Martin Buber, L’eclissi di Dio).

«Non voglio comunicare…Voglio afferrare l’anima delle persone, gettarla nel vuoto e sentirla volare» (Michele Perriera).

Voler qui riassumere la vita e la produzione di un poeta sarebbe, più che un sogno, un miraggio, una pia intenzione che rimarrebbe sulla pagina nient’altro che disattenzione, lettera morta, vuoto. In più, se questo poeta fosse del tutto assente nell’orizzonte della critica italiana, e siciliana – entrambe colpevolmente sempre attente al successo editoriale e assai succubi di un’accademia spesso gretta e, talvolta, anche miope – ogni riga assumerebbe l’amaro sapore della sconfitta.

Quando un poeta muore, muore con esso una parola – lo scrissi in occasione della scomparsa di una star della poesia contemporanea, Alda Merini, che tuttavia ha patito, in un’Italia attenta solo al profitto e al mercato, finanche la fame ma, soprattutto, la solitudine più efferata, più ingiusta. Colpa dei giovani, si dice! Che non leggono più poesia, né conoscono i poeti! Colpa della scuola che convince questi giovani dell’assunto “poesia = pagina di una antologia scritta in colonna”… Colpa del mondo sempre più attento alla pancia che al ventre! Che non matura più fame profonda di bellezza e sete incoercibile di emozione, ma surroga tali “bassi istinti” con i più “elevati” decreti della moda, del mercato, o con l’ultimo grido dei tempi, la televisione. Colpa di tutti, e quindi – come nel più classico dei casi – colpa di nessuno, davvero, in particolare. Perché quando la responsabilità per la perdita di ogni meraviglia dallo sguardo con cui attraversiamo il mondo, e da esso veniamo più o meno trafitti, perde ogni identità, stemperandosi nel “si” con cui “ci si” accomuna, appunto, tutti in un unico calderone, ciò significa che del mondo e del suo senso importa davvero poco ad ogni singolo “nome e cognome”, ad ogni indivisibile persona la cui temporalità si incontra e scontra con il transeunte della vita e con l’imperituro della morte.

Certo è che la poesia, il più antico specchio ustorio del mondo, viene ad oggi sfrattata da ogni luogo, tumefatta dall’insulto più osceno “che ciascuno è poeta”, relegata allo statuto di festival o premio – una sorta di corsa da cavallo con in palio coppe e targhe messe in vetrina dalle più svariate pro-loco –, evacuata dal corpus della letteratura “spendibile”, tramite una perfida metànoia nell’empireo del “più in là”, “sopra”, e persino “oltre” (come se il poeta non avesse affatto corpo e la sua parola non avesse calibro, spessore); infine ridotta, per eccessi sovrapponibili, per un verso a liberismo sine regula, per altro verso ad esercizio puramente ed esclusivamente retorico della versificazione, infine anche a mestiere da esibire in dubbie carte da visita.

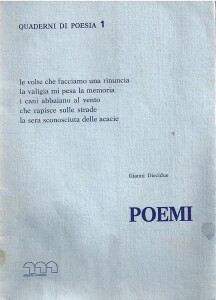

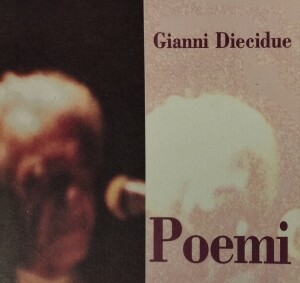

La verità, al solito, non sta affatto nel mezzo, ché nel mezzo di due bestemmie al massimo si trova una mediana sacrilega, non una verità. A forza di cercarla nel compromesso tra le altrui deficienze, questa verità, che poi non è altro che la verisimiglianza aristotelica, privata della sua modestia, è finita al centro dell’attenzione in tutti gli accordi illegittimi, in tutti i compromessi compromettenti, in ogni tradimento di Giuda. Rivolgere l’attenzione al poeta, quindi, e non alla Poesia, potrebbe suonare come un palliativo, ma – a mio avviso – come l’unica mossa di una partita a scacchi editoriale segnata a monte dalla distanza tra corpo e parola. Questo vale ancora di più nel caso di Gianni Diecidue. Dallo studio ad egli dedicato, anzi, alla sua poesia dedicato, estrapolo queste righe destinate ad introdurre, se mai fosse possibile farlo di nuovo, una proposta di rilettura dei Poemi che l’editore Mazzotta ha ripubblicato ancora sotto forma di quaderno.

Piacerebbe immaginare al sottoscritto una storia del mondo, universale davvero, se non per il solo fatto di essere scritta “dalla parte opposta”: un piatto della bilancia di Giobbe su cui nessuno ha mai messo pegno, insomma. Una storia di teodicea, che ristabilisce la giustizia e la malfamata verità, costringendo l’umano trionfante a leggere a parte hominis quel che è stato scritto a parte dei, dalla prospettiva della sconfitta tutto ciò che è stato scritto sulle pagine della vittoria. Ma una simile storia la scriverà forse Dio, come presa d’atto che il mondo si è distrutto ben prima di consentire che il Messia sperato si faccia Messia redento, che l’ottundimento si faccia attesa, e che ogni cosa sia senza specchio, rivista dall’alto come densa di un significato reale.

Ma, qui, siamo molto oltre. Oltre Diecidue, se mi è consentito dirlo, non tanto perché Egli è stato detto, altrove, e spesso, il poeta anarchico e ateo, comunista e bombarolo, impegnato e proletario; ma oltre Diecidue, poiché egli è stato, lucidissimamente, un anticipatore del dramma che la cifra più alta del credere, la teologia, ha incontrato nel Novecento, rispecchiando il “si crede” con il “si vede”, la storia con la leggenda, le giare di Qumran con le ipotesi, il greco con l’aramaico perduto, la ricerca con la satolla sazietà disimpegnata data dall’abitudine di una cristianità stabilita – per dirla con Kierkegaard – che ha obnubilato il corpo, l’incarnazione, la carne stessa e, quindi, il resurrexit in effige d’uomini, nonché la storia del Cristo.

Ecco, perché, improvvisamente e lucidamente, Dio, il Padre svincolato a tutte le sottigliezze lessicali e dogmatiche, nel suo volto di assente, è rievocato, in eclissi, proprio dal poeta apparentemente meno mistico di tutti: Diecidue, quello rosso, quello anarchico, quello sregolato, e quello così laico da sembrare ateo. Eppure, oggi chiunque rileggesse la nuova spinta della teologia, oltre a riscoprire la meno “bacchettona” delle scienze (sic!), rintraccerebbe quella luce incarnata, spregiudicata, che poco si occupa di dogmi e postulati, ma – piuttosto – erige la fede come ciò che la scienza non riesce ad erodere. Quel “sì” pronunciato a Dio, quell’assenso filiale che conferma le proprie radici nello spazio siderale del “non so”, quando ogni traccia di Dio nella storia è ricondotta all’interpretazione umana, fa ancora di quel “sì” che ha superato ogni “no” al pari dogmatico, una affermazione critica, sottoposta all’erosione del senso e all’onere della ricerca. Dio ne esce senza volto, muto, assente, eclissato ma, in fine, affidabile, spaziotempo vuoto degno di attendibilità. La fede è, in una simile ottica, ciò che resta in piedi ancora, nel cuore dell’uomo, quando la teologia abbia riportato ad ermeneutica antropologica ogni presunta risposta di Dio; ciò che resta dopo che la teologia abbia fatto crollare – per suo emerito compito – ogni prova storica della fede, ogni miracolo, ogni dimostrazione. La fede è, quindi, ciò che resta nell’uomo quando egli abbia smesso di far finta di non vedere il mondo e, in esso, il corpo, ed anzi abbia affrontato il dramma della morte. La fede è ciò che va profondamente incompresa.

Dio, di contro, incarna, appunto, l’effige dell’eclissi, l’assenza che permane quando la ragione abbia svelato progressivamente ogni dettaglio della luce e della tenebra. Per questo, Dio e ragione non sono termini in contrapposizione. La crescita auspicabile della seconda non elide l’eclissi del primo, che, anzi, ancor di più sorge, nel suo “non”, nella sua dimensione d’assenza, quanto più ogni consolatorio errore che ci ha provvisoriamente “spiegato”, “certificato”, “dimostrato” la nostra fede, è crollato. In questo varco tra divino e assenza, tra corpo segnato e fiducia, traluce – a nostro coraggioso e solitario avviso, ce ne rendiamo conto di essere isolati in un mini-galassia di fan del bombarolo, del rivoluzionario, dell’anarchico – una cifra impensata del lontanissimo Diecidue. Poeta dell’umano nel suo rapporto inscindibile con il divino assente, dato quindi nella sua inesplicabile declinazione privativa (che si relazione nel “non” dell’assenza, e affatto nel “no” della negazione!). E così anche il corpo del poeta, che è il corpo che ha prodotto la sua poesia, era – singolarmente – contorto, cipposo, nodoso, aggrovigliato, come una lastra che si deforma nell’accogliere l’assurdità della non-presenza di cui nessuna vita riesce a fare a meno.

Gianni Diecidue molto probabilmente non credeva, non in un Dio personale, elaborato in secoli di giudeo-cristianesimo, sebbene il suo Dio (il Dio che risiede nella sua poesia più alta) dorma, si svegli, manchi, ami e risuoni di paternità. Certo, in superficie, è troppo acerba la sua polemica con il clericalismo, ma lo è almeno quanto è troppo poco esplorata, almeno razionalmente, la differenza macroscopica tra Chiesa e Dio. Per Diecidue, come per gran parte dell’ateismo anticlericale italiano, essi – Dio e Chiesa – finiscono spesso, negli scritti critici, storici, politici, per essere un tutt’uno.

Ma non in poesia, laddove Diecidue riesce a liberare Dio degli attributi tomisti, di quelli clericali, di località e temporalità, e miracolosamente – verrebbe da dire – farne “l’assente” dentro la lacerazione più pregnante del suo dettato. È un Dio che parla al corpo, che ha preso sul serio l’avvento, che ha piaghe e ferite, un Dio che è motore del senso e della gioia, arcano eppure giovane. Un Dio che diviene (nella sua traccia d’assenza) un Leitmotiv a monte del verso e della identità stilistica. Questo ci è sembrato l’incipit migliore al saggio che scrivemmo allora, e che di seguito riproponiamo quasi in modo identico, e l’epigrafe più scapestrata che possa ricordare, a primavera del suo centenario della nascita, il poeta che cantò la discrasia mistica d’amore e corpo, come pochi.

L’eclissi di Dio nei Poemi di Diecidue: una introduzione

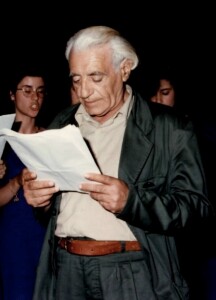

Conobbi Gianni Diecidue, ‘u Professuri, quando scrissi il mio primo libro di poesie e monologhi Nòstoi, gli eterni ritorni; conobbi un uomo schivo, solitario, che nulla aveva del viveur o del dotto di provincia; conobbi in lui l’audacia e la paura, la prudenza e la follia. Mi si intenda: follia creativa, matrice di immagini e di costrutti; follia irregolare, che ha una pointe esasperata nel narcisismo e un baratro profondissimo nell’umiltà.

Quasi svilito dalla triste aria stantia del luogo, chiuso in un contemptus mundi radicale e severo, ‘u Professori – occhiali scuri anche di giorno – andava anche allora a spasso (era il 1993!) per il Sistema delle Piazze del centro storico di Castelvetrano con l’aria indifferente di chi non vuole circondarsi di aureole o titoli: di chi aspetta, forse, che siano gli altri ad accorgersi che esisti. Gianni Diecidue l’irregolare, il pazzo o l’eccentrico: si decida pure l’epiteto, anche se non è affatto necessario sceglierne alcuno. Gianni Diecidue il poeta; preferivo allora, preferisco tutt’ora. Ma il personaggio – perché nell’aria spesso angusta di Castelvetrano, della follia (o quantomeno della stranezza) ti vestono con disinvolta facilità – mi sfuggiva dalle mani. Avrei voluto contornarne i tratti a modo mio, da studentello di filosofia qual ero allora; avrei voluto che qualche convergenza fosse stata logica, o magari che ci fosse stata una coerenza a monte in grado di circondare – e magari in un sol nodo stringere – l’uomo e il poeta.

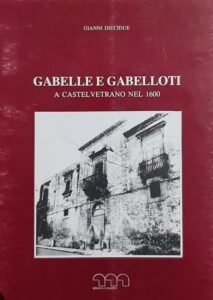

Conoscevo Diecidue, lo storico, quello di Gabelle e gabelloti per intenderci, quello che scriveva una storia dal basso, a partire dal popolo, e non una storia in costume, talvolta un po’ grottesca, scritta dagli eredi ideali dei prìncipi, e forse solo per i prìncipi. Conoscevo la mitologia locale che sprecava epiteti e aggettivi, ma non riuscivo a calarmi dentro la sua poesia. In fondo questo piccolo lavoro – che non pretende di essere affatto critico e men che mai esaustivo d’alcunché – è un frutto d’amore: l’amore per i versi di un poeta difficile, colto e raffinato; l’amore per quella poesia febbrile, incandescente eppure mai fuori misura, per quello stile unico ed individualissimo, che ne fece – col tempo – ai miei occhi, una sorta di proiezione dell’antiscuola, dell’altra poesia, dell’altroteatro, dell’anticattedra, della libertà e della ricerca.

Conoscevo Diecidue, lo storico, quello di Gabelle e gabelloti per intenderci, quello che scriveva una storia dal basso, a partire dal popolo, e non una storia in costume, talvolta un po’ grottesca, scritta dagli eredi ideali dei prìncipi, e forse solo per i prìncipi. Conoscevo la mitologia locale che sprecava epiteti e aggettivi, ma non riuscivo a calarmi dentro la sua poesia. In fondo questo piccolo lavoro – che non pretende di essere affatto critico e men che mai esaustivo d’alcunché – è un frutto d’amore: l’amore per i versi di un poeta difficile, colto e raffinato; l’amore per quella poesia febbrile, incandescente eppure mai fuori misura, per quello stile unico ed individualissimo, che ne fece – col tempo – ai miei occhi, una sorta di proiezione dell’antiscuola, dell’altra poesia, dell’altroteatro, dell’anticattedra, della libertà e della ricerca.

Amore tardivo, il mio per Diecidue: abbondantemente preceduto da un amaro e sarcastico sberleffo e, in ultimo, da un lacerante scontro. Avevo gli occhi di Montale, allora; occhi di Ungaretti e Quasimodo. Occhi universitari sporcati dall’ermetismo e dai cattivi maestri che giudicavano uno scrittore dalla cattedra che ricopriva… Ma per fortuna i miei occhi erano ancora meravigliati come solo quelli di un paesano sanno essere, e volevo guardare oltre, dal margine di una provincia inquieta che iniziava a non poterne più di non esprimere canto come Camilla Cederna continuava a scrivere. Diecidue era davvero al di là della linea stilistica che l’antologia scolare descriveva. Sommava e disperdeva, in una unità stilistica che ti faceva dire “questo è Diecidue”, arie francesi, decadentismo vero e quindi assolutamente poco dannunziano, arie rilkiane e odori di sperimentazione linguistica.

Sarà qui facile per il detrattore di periferia gridare allo scandalo, al delitto di lesa maestà, all’ignoranza di chi scrive. Dirò quindi da principio che – proprio grazie alla sua ignoranza, alla santa ignoranza – chi scrive sta cercando oggi, alla luce dell’opera di Diecidue, di tracciarne un ritratto emozionale e affatto discontinuo che saprà di pointillisme, ma che si baserà esclusivamente sulla ricerca stilistica condotta sulla sua poesia. Un ritratto in cui forse neanche lo Zanni, sarebbe riuscito a ritrovarsi in pieno; ma in ogni caso il tentativo in se stesso merita pazienza se è vero, come forse è vero, che di stare fianco a fianco con i grandi ci si rende conto sempre tardi.

Il mio, quindi, con l’ossequio per tutti gli illustri studiosi che di Diecidue si sono occupati (pochi, ma che mi guarderò bene dal citare in alcun modo, poiché colpevoli di eccessiva politicizzazione della poesia o di antigruppizzazione di un poeta che dall’Antigruppo, in fine, andò via a gambe levate in nome di libertà ed utopia) vuole solo essere un modesto ma significativo contributo preliminare (o postliminare?) alla lettura di testi poetici di un autore sui generis ed irrimediabilmente altro.

Ma parlavamo del primo incontro. Nel ricordo del primo amore, la pantomima legata allo sguardo iniziale è tutto. Negli amori grandi, quelli che il tempo sgretola più difficilmente, serve più tempo: e anzi, il primo sguardo è spesso devastante. Ho odiato la poesia di Diecidue. Ecco il mio primo sguardo! Per un lettore esigente non c’è verso che tenga. Non ci si rassegna mai facilmente al non-compreso o alla sfuggevole malìa di parole che non legano a sé profondamente un qualsivoglia significato. Così la rassegnazione vince; vince e mi vinse tanto che decisi: «è un bluff!». Sbagliavo, ma non lo sapevo. Avevo letto male e per di più con la fretta di chi ha negli occhi il cantilenare delle saffiche o il cantabile mortifero degli ottenari. Con la fretta di chi tiene ancora sotto il banco Montale, Ungaretti, Quasimodo… a mo’ di esorcismo contro la paura della scrittura che – sola, invece – riesce a farti a coriandoli la mente… leggevo come chi Rosselli, Pavese, Campana, Caproni non ha ancora digerito, e forse neanche letto.

Così, quindi, senza molta fame, leggevo Diecidue. Ma con la fretta sbrigativa che mi faceva leggere sin da subito le Poesie Illogiche, ultime per cronologia, ultime per comprensione. ‘U Professuri, per quel me d’allora, cantava aria, vento, polvere minuta e scaglie marcescenti di memorie. ‘U Professuri, per quel me restio, legava verbi in declinati a sintagmi inespressivi; lasciava correre la penna furtando immagini inconsuete; ‘U Professuri, per quel che avevo in mente allora, era l’oscura traccia di se stesso, era un equivoco vivente, era la follia recitata, era un autore senza personaggi, era un girovago di consensi esponenziali (vista la terrifica scelta dell’editore Mazzotta di pubblicar le Illogiche con una pletora di autorevoli giudizi critici che ne appesantivano e, quasi, infastidivano la lettura sino a rendere marmoreo e immobile ciò che, invece, al cuore arrivava fluido come magma).

Così, quindi, senza molta fame, leggevo Diecidue. Ma con la fretta sbrigativa che mi faceva leggere sin da subito le Poesie Illogiche, ultime per cronologia, ultime per comprensione. ‘U Professuri, per quel me d’allora, cantava aria, vento, polvere minuta e scaglie marcescenti di memorie. ‘U Professuri, per quel me restio, legava verbi in declinati a sintagmi inespressivi; lasciava correre la penna furtando immagini inconsuete; ‘U Professuri, per quel che avevo in mente allora, era l’oscura traccia di se stesso, era un equivoco vivente, era la follia recitata, era un autore senza personaggi, era un girovago di consensi esponenziali (vista la terrifica scelta dell’editore Mazzotta di pubblicar le Illogiche con una pletora di autorevoli giudizi critici che ne appesantivano e, quasi, infastidivano la lettura sino a rendere marmoreo e immobile ciò che, invece, al cuore arrivava fluido come magma).

Chissà come avvenne: mesi dopo l’uscita del mio libro Nòstoi iniziai, una poesia dopo l’altra, a rimettere in questione l’intero modus facendi dello scrittore. Avevo appena pagato dazio all’editoria minore palermitana e già avrei voluto dare alle fiamme quell’opera immonda che solo la giovane età e i cattivi consigli avevano potuto farmi editare. Così accadde… da quando presi ad avere davanti un sentimento, un’immagine anche severa e non riuscire più a scriverla solito more.

Idem semper est in saecula, ripetevo a me stesso, convinto di sbandare di poco dai miei Montale, Ungaretti e Quasimodo. La stizza fu violenta: fu allora che lessi – dopo averlo già letto – Diecidue. Partii d’accapo: Poemi, Antinomie, Correspondance, Poesie illogiche, Poemi… Ripresi cento volte, forse anche di più e non seguitai oltre. Ora Diecidue era un poeta diverso: l’autore aveva un personaggio, il girovago otteneva risa, la traccia si era fatta solco, l’equivoco invitava a nozze la follia. Quel poeta di nome Diecidue, l’illogico, scriveva di logiche esistentive, di rumori fuori scena, di Amleto e Bruno, di follie incarnate, di eroici furori, di amori di carne, di sogni svecchiati… ma il modus – modulo o clinamen –ovvero gli strumenti del mestiere – del ciabattino come dell’avvocato – erano periti nel magma del verso: immagini rapide, sfumate ai bordi, scontornate e lì, nei pressi, cortecce al vivo, senza retoriche o moralismi: ossa e vita.

Amai da allora quel poeta di nome Diecidue. Smisi persino di scrivere poesie. Ritenni infamante misurarmi con lui. Non solo perché io in realtà fossi ben poca cosa – cosa ovvia e assai banale – ma perché non ci fu più un senso plausibile che mi inducesse a costruire mondi già formati e deformati. La poesia di sentimento, d’amore (come con parole assai meschine siamo costretti a definire ciò che parla di noi e della nostra vita) era per me esaurita. Lo è tutt’ora, esaurita dico; per via di certa incontenibile urgenza che si placa, allora ed oggi, nei versi di quel professore anarchico e smodato che portava i jeans o, peggio, il montone spelacchiato.

L’estratto di queste pagine lega insieme, quindi, in un unico omaggio, queste mie povere impressioni, quasi rubate all’attimo della poesia, con l’opera prima e l’opera ultima di Gianni Diecidue; l’opera prima, ovvero i Poemi e l’opus postumum, ovvero ancora i Poemi corredati, in appendice, dai Canti d’amore e morte per Isabella, terribile scontro con la attualità della morte e ultimo appiglio poetico di un uomo che – sul crinale della morte di Isabella e su quello aspro della malattia sua propria – mutò l’anarchismo in speranza e l’utopia in credenza.

I Poemi: nòstos inattuale dalla morte alla vita

I Poemi: nòstos inattuale dalla morte alla vita

Leggere i Poemi di Diecidue [1] è come iniziare un nòstos inattuale solo tangenzialmente coincidente con una probabile logica poetica di tipo rettilineo. È uno spazio curvo quello descritto dalla parola di Diecidue, uno spazio curvo che puntella un tempo ondulatorio, fatto principalmente di risacche, di sussulti, di zigzag. I tre canti di cui si compone l’opera sono di certo divergenti, ma solo come possono esserlo i petali di una corolla mai recisa dallo stelo; divergenti come le dita delle mani, pluralità inscritta nell’unità dell’arto. Voglio dire che l’unità poematica dell’opera aderisce – vorrei quasi dire appartiene – alla vita stessa. Quella dei Poemi, infatti, non è una poesia intellettuale (laddove per intellettuale voglia per forza leggersi il tentativo canonico di interpretare il mondo alla luce del sole logico di matrice razionalistica); piuttosto è una poesia di stracci, di frammenti, di lacerti sovrapposti.

L’unicum, a mio modo di vedere, è dato dall’eclissi di ogni divino, dal rapido sparire-fluttuare del Dio-presenza della fede e dal suo trascolorare in immagini di carne. Il dio dei Poemi, prima simile al divino neutro – il «tò theion» aristotelico –, poi ridesto dal pensiero, dorme, ride, come un uomo nel pieno della vita. La genesi si è capovolta: è Dio simul homini. Antropomorfismo? Può darsi; nessun delitto di lesa maestà, d’altra parte, si consuma nel tingere il volto senza tratti dell’Altissimo di modo che, alla fine, ghigno o sorriso, compaiano sulla sua nube, facendoci sentire – chissà – forse soltanto meno soli.

I Poemi segnano dunque – nella loro postuma ma questa volta assai significativa unità editoriale con i Canti d’amore e morte per Isabella (e questa volta l’editore Mazzotta ci ha azzeccato in pieno!) – il punto in-complexum tracciato al termine (se mai c’è termine) di una coincidentia oppositorum che ha il suo momento nella fluttuazione perenne sulla vita a partire dalla morte.

Dall’amore (assurdo perché inattuale, ovvero de ja vu, o, meglio, già vissuto) che si colora a luglio dello stesso azzurro del mare; alle voci ed ombre, aggrovigliate in nove stanze antimetriche, di un viaggio che non si può promettere, proprio perché la pro-messa è dono di sé ancora e sempre da fare, mentre il poema si snoda come dono di sé già frequentato, viaggiato… sino al capolinea; ovvero al Poema della vita gioiosa e dell’arcana morte, perentorio Also Sprach che Diecidue consacra a se stesso (a all’umano) – insieme Zoroastro e Giobbe – nel suo dia-logare instancabile con Dio e nel suo non arrendersi di fronte all’ignoramus proprio del filosofo, osando invece ancora chiedere col cuore di fanciullo del poeta.

E infine, sulla meta… Giobbe straccia le sue vesti, lo Zanni girovago di risa, ritorna su se stesso, si flette, quasi si spezza: la blasfemia della negazione si aggrinzisce sotto il giogo della storia. Dalla morte alla vita, perché proprio la morte, con la sua tangibile realtà, non è un tranquillizzante nulla, ma anzi un terribile e inesorabile qualcosa. La morte reale, non la morte-concetto, irrompe ferale nella vita del poeta.

Sulla vita, a partire dalla morte, ultimo asilo per Isabella – moglie e amante e donna – destinataria dell’ultimo poema che lacera le fondamenta dello spirito per farsi pianto virile e armonia senza più consolazione. Qui Zoroastro non ascende sull’altura più vicina al cielo; qui non c’è più un “Dio è morto” che consola il pensiero arrogante mentre mostra a tutti – chiara, lampante evidente (?!) – la verità della scienza e della ragion-pura. Qui è morto l’uomo, davvero. La donna non è più Madeleine, non è più metaforica, ma ha nome: Isabella, ed è «la signora che se n’è andata», come recitava quasi ossessivamente Diecidue a chi porgeva le proprie condoglianze. Lo Zanni allora è Giobbe, che si cosparge il capo di cenere mentre resta solo ed assordante il silenzio di Dio, il tacere della sua logica/illogica/quel-che-è, delle sue risa e del suo urlo dallo stame del Golgotha. Muore l’uomo nell’oggi, come è morto Dio… circoncisi entrambi in una medesima maledizione, o in un unico olocausto, mentre resta come dono tangibile nell’umano soltanto la benedizione fluente della parola – ultimo tòpos da costruire per evadere il silenzio del nulla di Dio – e il suo farsi ancora una volta suono, armonia, significante, poema.

Sulla vita, a partire dalla morte, ultimo asilo per Isabella – moglie e amante e donna – destinataria dell’ultimo poema che lacera le fondamenta dello spirito per farsi pianto virile e armonia senza più consolazione. Qui Zoroastro non ascende sull’altura più vicina al cielo; qui non c’è più un “Dio è morto” che consola il pensiero arrogante mentre mostra a tutti – chiara, lampante evidente (?!) – la verità della scienza e della ragion-pura. Qui è morto l’uomo, davvero. La donna non è più Madeleine, non è più metaforica, ma ha nome: Isabella, ed è «la signora che se n’è andata», come recitava quasi ossessivamente Diecidue a chi porgeva le proprie condoglianze. Lo Zanni allora è Giobbe, che si cosparge il capo di cenere mentre resta solo ed assordante il silenzio di Dio, il tacere della sua logica/illogica/quel-che-è, delle sue risa e del suo urlo dallo stame del Golgotha. Muore l’uomo nell’oggi, come è morto Dio… circoncisi entrambi in una medesima maledizione, o in un unico olocausto, mentre resta come dono tangibile nell’umano soltanto la benedizione fluente della parola – ultimo tòpos da costruire per evadere il silenzio del nulla di Dio – e il suo farsi ancora una volta suono, armonia, significante, poema.

L’eclissi di Dio – et ergo il suo ritrarsi dal cosmo e dal trono dei cieli per ri-sorgere dentro l’anima dell’uomo inaridito dalla violenza della storia come riscatto e speranza, come dimensione puramente ottativa – sembra essere l’assioma duale su cui stendere la corda a misura delle fondamenta del mondo. E la misura è qui il poema, il metro per antonomasia, mentre la corda è il verso che vuol sondare l’inesprimibile, eppure così esperibile, mistero dell’esistenza, rinunciando all’arroganza del logistico ormai sconfitto dalla piena espressione della dimensione del tempo.

Poema assurdo dell’amore inattuale

Il primo atto, ins Leben, sulla vita, per dirla con il teologo ebreo-tedesco Franz Rosenzweig, è un girotondo di immagini che fanno trasparire, una sull’altra, il crescere dei sensi nell’ora dell’amore. Questo è un poema, certo assurdo, perché fatto di età diacroniche e divergenti:

Tracce d’un poema assurdo

capelli bianchi estraniato

sono il dubbio del non senso

di contro giovinezza del corpo

il tuo respiro trapunto

di suoni astratti nel silenzio.

Da un lato i capelli bianchi, dall’altro la giovinezza del corpo, dunque; e l’amore si fa ricordo nell’immediato coniugarsi del verbo al passato

Ci venisti perché dimentichi

girotondo di navi spaziali.

mentre la stessa logica dei rapporti interpersonali si sfalda, si fa retrò, nei meccanismi d’una scienza impura sbriciolata nel macino di un’epoca decadente in bilico tra ansia e fine.

Il tempo si fa allora veloce, ladro: e non resta che sfuggire alle sue maglie, cogliendo l’infinito attimo che si dilegua e godendone senza paura alcuna:

Nelle occasioni raccolsi miele

dei baci le bacche del seno

un desiderio disteso sul corpo

di pesca vellutina.

Rubare le occasioni dalle mani di un tempo ladro, ovvero seguitarne costantemente le mosse, fiutarne gli indizi e sconfiggerlo, infine, nel suo stesso ludus; coglierne miele da sterpi e rovi e farsi temporalità esistenziale veloce nella fuga dal rimorso, questa sembra essere la direttrice di senso privilegiato all’interno della Weltanschauung di Diecidue.

Ma nel fiat del presente, all’ombra del camino spento dove abbiamo già arso tutta l’enfasi del carpe diem, ci resta tra le mani soltanto la fantasia, l’immaginazione produttiva, il sogno dell’eu-ou-topia (luogo bello perché non c’è, o luogo che non c’è perché fin troppo bello?) che non ha storia né sede propria. La felicità già colta che non ritorna viene allora immaginata anche se ormai l’amore s’è fatto dovere, odor stantio di un tempo bruciato e vissuto:

Se devo chiamarti ancora amore

sei felicità immaginata

questa camera disanimata

il rosario della bocca

le bacche del seno orgasmo

dipanano sussulti di gioia

e timore del giorno che si fa chiaro

pensieri che turbinano nelle strade.

Nella dimenticanza, nelle occasioni, all’alea che si presenta o fugge, risiede invece l’icona dell’irregolare muoversi dell’amore. Esso può solo essere inattuale, non solo in quanto è già stato, ma anche in quanto ha soltanto da venire. Nell’attimo non c’è altro che l’attimo, e bisogna viverlo e scriverlo prima che esso muti nel ricordo, nel dovere, o nella logica che genera il rimpianto:

Devo finire il poema assurdo

prima che l’alba s’accosti alla serranda.

L’amore è, quindi, per sua natura inattuale, fugace. Anzi, proprio questo andar via, queste occasioni, questa pace in corrosione, sono i contesti propri del suo esistere. L’uomo è gettato a vivere comunque nel mondo (Heidegger), dall’entusiasmo (Hölderlin) sino alla nausea (Sartre), condannato al ricordo del dopo… quando ha smesso, anche solo da un attimo, di vivere quel momento. Questo sembra volerci dire il Diecidue del Poema assurdo.

E infatti, nella chiusa, senza altro commento, il poeta così si accommiata dall’amore e dall’amplesso che lo descrive senza enfasi come linguaggio ricamato dal corpo felice:

Ti pregai di prepararmi al distacco

che della noia non m’accorgessi

nel temporale di settembre

nel tremito d’ottobre.

L’occasione muta dunque il suo fato, s’avvicina il tempo ladro del distacco, subentra la nausea o la noia (schopenhaueriana?) mentre si prepara, inflessibile, l’avvicendarsi delle stagioni che nulla sanno dell’hic et nunc del poeta.

Groviglio d’ombre e voci a questo viaggio che non si promette

Poema di Eros e Chronos, questo Groviglio d’ombre e voci! Thanatos e il suo alter ego, a-thanatos (con buona pace di Quasimodo!) sono per un istante mimetizzati al margine della scena: mimetizzati, non certo assenti e men che mai esclusi, poiché dietro il trono del tempo s’insedia, col suo perenne scorrere, anche la via che conduce ogni vivente verso l’inesorabilità dell’abisso. Eros, finché può, traghetta ins Leben (sulla vita) tutte le sue armonie/disarmonie, tutte le sue asperità/dolcezze, tutti i suoi contrari/opposti e antipodi. Semplicemente vive.

Non c’è luogo proprio, infatti, in questo secondo poema, che non sia scandagliato dalla clessidra del tempo. Per tutte le nove lasse, il ritmo è quello dei giorni e del loro trascolorare:

Canto i giorni che restano al viaggio.

O, ancora, quello dell’attesa di un domani incerto:

Penso di lasciarmi andare

che non verrò domani

di sicuro non è il giorno.

E, oltre, quello scandito dal repetita dei giorni tutti uguali:

Giornate immobili di caldo e noia

come ieri l’altrieri.

E, di nuovo, quello dell’impossibilità di diversificare le giornate, una per una:

Non riesco più a contare i giorni.

Ed, infine, quello della dura legge del tempo lineare degli uomini e della storia:

Strappo dal calendario quelli

che restano tranne la vigilia

gesto inutile che domani

dopodomani devono venire

il tempo non va a salti

ha questo d’impareggiabile il tempo

passa e non torna se scendo alle rocce

fu ieri non è oggi se scendo alle rocce.

Vero: il tempo non va a salti, se non nel riflesso dell’anima, quando sussulta nella forma del ricordo. Ma ha questo di impareggiabile il tempo della vita: non salta, scorre. Il tempo scorre per gradi o precipita inatteso a valanga; ma scorre sempre e comunque, innanzitutto. Anzi, il tempo stesso forse è solo una metafora che serve agli attori per diluire nell’azione il flusso del pensiero. Ché in principio, anche per Diecidue, è posto il verbum, il logos giovanneo, o ancora Die Tat (l’Azione goethiana), il fatto.

Verum et factum convertuntur? Sì, ma in fieri. Tutto agisce ed è oggetto d’azione. Tutto semplicemente vive. E questo viaggio, sembra dirci Diecidue, questo viaggio, che è la vita stessa, può solo aggrovigliarsi su se stesso mentre si sta disperatamente cercando di vivere: non dopo, non prima. Questo viaggio, quindi, non si pro-mette, non si può pro-durre. Soltanto quando Chronos è stanco, allora vige per l’istante l’utopia dell’amore, anch’esso, come prima, inattuale, bruciato nell’attimo stesso della passione e mai promesso, cercato o sperato. Amore, soltanto! Ovvero quell’Eros, figlio meticcio di Pòros e di Penìa, bisognoso di tutto e senza scarpe ai piedi, ma ricco d’immenso vuoto, per accogliere l’altro da sé e, nel contempo, donare sé all’altro. Ovvero, ed infine, per farsi presente (nel doppio senso di dono e di coordinata attuale del tempo).

Verum et factum convertuntur? Sì, ma in fieri. Tutto agisce ed è oggetto d’azione. Tutto semplicemente vive. E questo viaggio, sembra dirci Diecidue, questo viaggio, che è la vita stessa, può solo aggrovigliarsi su se stesso mentre si sta disperatamente cercando di vivere: non dopo, non prima. Questo viaggio, quindi, non si pro-mette, non si può pro-durre. Soltanto quando Chronos è stanco, allora vige per l’istante l’utopia dell’amore, anch’esso, come prima, inattuale, bruciato nell’attimo stesso della passione e mai promesso, cercato o sperato. Amore, soltanto! Ovvero quell’Eros, figlio meticcio di Pòros e di Penìa, bisognoso di tutto e senza scarpe ai piedi, ma ricco d’immenso vuoto, per accogliere l’altro da sé e, nel contempo, donare sé all’altro. Ovvero, ed infine, per farsi presente (nel doppio senso di dono e di coordinata attuale del tempo).

Ecco, l’amore può solo donarsi (morale forse indebita che però emerge a forza dalle strofe) nell’oggi, o nell’istante rubato al battere di ciglia del tempo. Tuttavia, il poeta non è mai immune dal tarlo del dubbio e della contraddizione irrisolvibile et ergo paradossale che esplode tra amore e disamore; ché mai al fondo di noi e del nostro mondo la bilancia di Athena misura appieno il giusto e il fallace; mentre, sempre, il destino giace sulle ginocchia di Zeus o nel rocco impietoso della Moira:

Forse ho imbastito amori inquieti

le donne amate

che mi hanno amato

non mi hanno amato.

È quindi l’ossimoro la figura caratteristica degna di vestire in poetica i panni del paradosso; ché mai la coincidentia oppositorum è degna fonte di certezza tranquilla per la vita d’ognuno. All’uomo resta solo il carpe diem, il prendere senza conservare, quel rubare nascostamente un’emozione o un fremito di carne che val più di un sogno smisurato, mentre val bene un attimo furtato ad Atropo, Cloto e Lachesi:

La mano liscia la polpa succosa

del pube bocca con bocca

il gallo ho cantato che la luna s’era sbiancata

cogliere ansie sulle acacie

del tuo petto la gioia

gli occhi smisurati

il pene ho eretto

farò al mare questa domanda

non muterei per il mare il cielo

per tutto il vento dell’est

una veglia d’amore forsennato.

Poema della vita gioiosa e dell’arcana morte

La storia di Dio – quasi che l’eternità fosse una dimensione lacera del tempo e di Dio si potesse avere storia – è un’iperbole letteraria poco frequentata: forse soltanto Heckart, Silesius, Rilke, Kierkegaard, Rosenzweig, Lévinas e pochi altri pensatori del filone mistico o di quella filosofia ebraica del Novecento, si sono occupati della suggestione derivante dal tema.

Il principio Dio fece, e secondo il racconto della creazione del Genesi, fece (barah) in modo peculiare, ovvero attraverso la potenza operante della parola (dabar); ma fece anche secondo l’ordine del tempo, dividendo il suo lavoro nei famosi sei giorni, quasi che Dio fosse passibile di stanchezza o addirittura, secondo il Talmud e la Quabbalah, di ripensamento, facendo una serie di mondi e distruggendoli perché non confacenti alle intenzioni del creatore.

Possibile rivoltare l’iperbole: e in modo poi neanche tanto rivoluzionario. Piuttosto che abbassare Dio alla dimensione del kronos – ovvero a quella del labor e del patior – finendo per rendere assurdo l’universo e le sue leggi, si innalza l’uomo, facendolo partecipe del patior divino, attraverso le dimensioni fondanti del labor e dello shabbat, e quindi proprio attraverso la dimensione del tempo, che unisce e – al contempo – separa uomo e Dio. Unisce, in quanto Dio e uomo lavorano insieme per l’unico progetto della creazione (almeno dovrebbero!) perennemente rinnovandola; separa, in quanto il modus facendi dell’uomo e quello di Dio sono opposti ed inconciliabili. L’uomo produce, forgia, costruisce, Dio fa! E fa nel modo più immediato: attraverso la parola.

Da questa illuminazione di base nasce l’articolato costrutto del Poema della vita gioiosa e dell’arcana morte, dialogo serrato tra Dio, uomo e il poeta-Diecidue che li osserva entrambi nella loro unicità dialettica:

Il primo giorno Dio creò anima

acque di cielo e gli eucalipti

vennero dopo con silenzio dei pesci

luce di meriggio.

L’uomo, dal canto suo, accoglie il dono della vita e lo fa germinare prolifico attraverso il comandamento – ancor più pienamente umano in quanto attribuito a Dio – dell’amore:

Canzone e ballo fu amore mani

per tenerci filigrana d’anima

la bocca sesso rito seminale.

«Poi Dio dormì sonno fanciullo», quasi come un uomo; certamente simul dei; voglio dire in modo similare alla sua immagine letteraria. E la storia di Dio procede attraverso la gioiosa vita dell’uomo che la rispecchia e la può cantare nello shabbàt di pasqua terrena. E anche quando il dialogo tra Dio e uomo si attua nel silenzio dell’uno e nella fronte bassa dell’altro, il rapporto permane. Pure nell’estrema “prova” della fede che chiede il sacrificio – e nello scandalo assoluto della libertà di credere un siffatto divino – uomo e Dio sono sullo stesso monte: l’uno a credere ed alzare follemente il cuneo sul capro espiatorio o sul figlio, l’altro a fermare con mano presente la mano “provata”, la cui fiducia (emunah) è ormai patto (berit), alleanza:

Risalì sul monte dei capri Dio

si sbianca l’alba passa d’uomo solo

sulla piazza lastricata sembrano

tristezza dell’addio.

L’eclissi di Dio, quello sparire dal rantolo della storia per farsi sacro, è il seme germinale del ricordo, e con esso della stessa matrice della memoria: è l’ultimo giorno di Dio e il pianto amato. Ma ora, nel nuovo rapporto tra forze incommensurabili, l’anima creata è il solo orecchio che può ascoltare nel creato la parola e il silenzio di Dio:

Ti diede Dio per nome anima

l’eco s’impiglia in canneti e vigne

l’uomo ascolta nel dubbio della sera

nella preghiera mattutina degli ulivi

saraceni gli oracoli dove non cresce

il mio credo un viaggio senza fine

carezzare un’illusione sgomento

se la passione risecca come canicola

è l’ultimo giorno di Dio e il pianto amato.

Ad emergere in questo dialogo è quindi il dubbio, non l’ateismo; il dubbio, cioè al nocciolo, l’essenza di ogni fede, poiché davvero, come ebbi modo di scrivere altrove, «la fede è fede e va profondamente incompresa»; chi crede si scandalizza, trema, ha paura, e vive un viaggio senza fine. Non dà certezza la fede, ma solo rovelli e dubbi laceranti. Ci si può appoggiare solo all’ascolto della parola rivelata, anch’essa però sopravvissuta alla violenza della storia, agli uomini, ai trascrittori, agli interpreti. Essa quindi non giunge mai all’uomo se non in una sorta di oscurità. Certo, attraverso il ri-velare, l’estremo mettere e dismettere veli sul viso del vero, giunge all’uomo una chiara incomprensibilità, un assurdo d’amore. Con esso, con l’amore, si può meglio credere follemente l’abisso e vederne al fondo l’absconditas divina:

Verrà oscuro Dio con spada e fuoco

paura, angoscia della terra il sogno

di monti ammassati non il tuo viso

la luce degli occhi che mi guarda

ma rovine petrose calma di tenebra

sopra alberi fatti malinconia.

Ma non solo nell’apocalisse – rivelazione piena che Dio fa della sua eclissi all’uomo – il divino entra nella storia; anzi, l’apocalisse è propriamente la non più storia, la storia riletta a partire dalla sua fine, il tempo dopo il tempo, per così dire.

Ma v’è anche il Dio vivente, il dio di carne, figlio dell’uomo, dalle mani callose e dalle rughe profonde di falegname galileo; il Dio-profeta che si veste della carne e delle ossa dell’uomo e “prova” su di sé la violenza della storia e della legge. Questo dio-minore-enorme vicinissimo che verrà toccato a vivo nella sua propria carne e nelle sue proprie ossa, come e più di Giobbe; che trascinerà un cadavere teologico ai piedi del tempio di Gerusalemme, con assai più forza di Zoroastro; che finirà il suo giorno sulla croce dei ripudiati («maledetto è l’appeso», tuonano le Scritture Sacre!) e dei traditori; questo Dio nell’uomo è il trait-d’union tra la physis e l’eternità. Questo Dio è l’interlocutore assurdo di Diecidue.

Ma per Diecidue la carne di cui questo Dio si veste è umana sin nei precordi; da essa si genera dolore e piacere, amore e odio, vita nuova e arcana morte:

Toccò Dio la carne e il piacere

gronda da tutte le galassie […]

il corpo chiude alla finestra la luce

mestizia ombra m’avanza.

Dio cammina sul selciato di pena

non alba scia di barca muovere di vele.

Sapeva di morire Dio un giorno

qualunque […] vedere

Dio andare muto non lo consola

memoria di sé curvarsi di papaveri

uno sciame di stelle è triste.

Dio e uomo, così, sono cum-plicati in un solo destino. Destino voluto dall’uomo-dio-galileo e non imposto dalla Moira; è per l’uomo un vanto, dunque, morire come questo Dio! «Chi è più giovane ama la morte giovane», dice Diecidue, come Platone, Plotino, i mistici e talune schegge della Gnosi, o quel protoromantico «muor giovane colui che al cielo è caro», anche se la sua morte resta una terribile follia, un non-senso che come tale può essere solo creduto.

La morte è articolo di fede, sembra dirci Diecidue; per il resto, ovvero per l’uomo lontano dal suo rapporto con Dio, essa è un absurdum, uno scandalon, una tragica ed ennesima violenza (ben peggiore del nascere!) che la storia opera sui viventi! Ci resta solo Dio, per dividere la morte, e staccarla dalla vita.

Vero: la vita è riso e pianto: ma

se ridi piangi Dio può capire.

Ma la morte, la morte che non si spiega, è e resta follia, destino a cui neanche Dio può porre consolazione, ma – nella kenosi – condivisione. Anche per Diecidue dunque è follia questa fine.

Diecidue ci insegna che della morte non si ha da parlare; e qui dunque non se ne parla, né di quella del Poeta, né di quella di Isabella, cui sono dedicati i canti finali della riedizione dei Poemi. La morte non si spiega, e non proveremo certo noi a dipanarne l’intricata matassa. La morte non ha metafore e artifici… è semplicemente. Nient’altro, tragicamente. L’opposto atroce del nulla. Quel che resta come dominio della parola non può certo esprimerlo la prosa, o almeno non questa nostra prosa. E alla poesia ci ha già pensato quel poeta di nome Diecidue.

Dialoghi Mediterranei, n. 60, marzo 2023

Nota

[1] La prima edizione dei Poemi risale al 1985 per i tipi dell’editore Mazzotta a Castelvetrano. Si tratta di un quaderno spillato realizzato con forme minimaliste e copertina cerulea. Presenta una piccola introduzione di Nicola Di Maio. A seguito della morte della signora Isabella, moglie di Diecidue, il poeta volle rieditare i Poemi, tra le sue prime opere con struttura di poema, insieme ai Canti d’amore e morte per Isabella, un poemetto in cinque stanze, ultimato a Marinella di Selinunte il 13 giugno del 1998. Ne venne fuori, nell’aprile del 1999, sempre per i tipi dell’editore Mazzotta, un altro quaderno, un po’ più ampio del primo, che presentava in silloge i Poemi, i Canti, un saggio introduttivo a firma del sottoscritto (che qui è ripreso quasi per intero, pur con qualche modifica, e in appendice la stessa introduzione di Di Maio alla prima edizione). Se, alla luce della scomparsa di Isabella, questo testo preziosissimo fu lumen assoluto per il mio tentativo di ricostruzione (e ciò sia per la volontà del Poeta di editare i Canti di Amore e Morte per Isabella, proprio insieme ai Poemi, sia per l’anima stessa dei testi), oggi, alla luce nera della scomparsa di Diecidue, proprio questa edizione rappresenta un vero e proprio testamento poetico. Essa è lo specchio in cui il Poeta volle transitare le sue emozioni più profonde e sul quale volle riflettere “l’inesplorato dei continenti” (come lo chiama Shakespeare) che resta e resterà sempre l’altra metà del cielo, quella ignota, la più assurdamente affascinante per la scrittura.

_____________________________________________________________

Giacomo Bonagiuso, laureato a Palermo in Filosofia, poi in Lettere, ha conseguito il Dottorato Internazionale di Ricerca in «Etica e Antropologia» presso l’Università degli Studi di Lecce, con un periodo di studi a Friburgo, sotto la guida di Bernard Casper, allievo di Martin Heidegger. Si è specializzato presso la Scuola di Alta Formazione di Aqui Terme in Letture Filosofiche della Bibbia. Studioso del pensiero ebraico, si è recentemente occupato anche del rapporto tra la filosofia e le arti, in specie il teatro e il cinema. Ha insegnato Etica Pubblica nell’Università di Palermo e diretto il Teatro Selinus di Castelvetrano Selinunte e la sua Scuola per giovani interpreti. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: Nòstoi, gli eterni ritorni (1993); Il Mago della Pioggia (1998); Non credo più (1997); Sum. Cogito. Ergo? Frammenti di finesecolo (2000); Forme cave del non. La fabbrica del teatro e il paradosso del cinema (2009); La soglia e l’esilio. Asimmetrie di tempo e spazio nel Nuovo Pensiero ebraico (2009).

______________________________________________________________