Seneghe, un momento della 13a edizione della Scuola di Sviluppo Locale Sebastiano Brusco, 9 luglio 2022 .

il centro in periferia

di Giovanni Teneggi [*]

La necessità di aree interne fragili e terze

Tempi e Spazi rarefatti aiutano a vedere e provocano visioni e parole ancora incolte. Delle giornate di Seneghe ricordo l’interesse per l’incolto e la buona diffidenza, invece, verso ogni tentativo di pre-catalogazione tecnica o politica del racconto. Narrazioni illogiche. Prima di leggerle dobbiamo ascoltarne il suono, guardarne le forme, scorgerne i saperi: è il terzo paesaggio di Gilles Clement e il suo manifesto ci accompagna [1]. Abbiamo bisogno di uno spazio altro e terzo di rappresentazione dell’apparente, per comprenderci e scoprirne le possibilità, procedere poi ad agirle in cambiamento. Controintuitività. Nulla d’altro o poco meno di metaversi. Ogni età a suo modo. Le aree rarefatte e a minore accessibilità stanno guadagnando il valore di altro metaverso e forse addirittura la sua funzione. Alle volte, certamente, anche la stessa sua finzione.

È sempre più chiaro a molti che, per vedere meglio, occorre allargare, fare spazio, prendere tempo, togliere, prendere distanza, cambiare la scena per consentirsi di cambiare ruolo. V’è chi, per questo, fa di queste aree uno spazio/tempo di fuga e “ricollocazione” individuale. Altri di riconciliazione. Altri ancora – appunto – ne fanno relazione di ritrovamento e scoperta comune, in luogo dell’assenza.

Primo inciso. Per argomentare la funzione rigenerante delle aree rurali e montane avrei proposto qui volentieri l’elenco delle loro virtù retoriche: spiritualità, senso, respiro, silenzio, salute, alle giuste ombre o altezze anche il fresco. Il lettore distratto avrebbe trovato conferma alle sue facili e rincuoranti certezze; con lui ugualmente quello esperto, ma solo avendo letto erroneamente, per un lapsus di realismo, “virtù eroiche” invece che retoriche e, certo, non traendone consolazione; quello puntiglioso, invece, avrebbe avuto ragione di un pregiudizio sul resto del testo potendone cogliere la militanza. Non vi procedo.

Non posso però mancare a un cenno sul valore delle aree interne purché fragili. Un chiaro paradosso emerso da una conversazione recente con il maestro e amico Gino Mazzoli [2] e qui riferibile. Non ci occupiamo delle “pietre scartate” per la loro redenzione ma per la nostra. Un’esegesi nota della Parola che non avrei capacità di approfondire ma della quale possiamo intuire da qui, anche in superficie, un valore laico e civile non così frequentato. Non ci occupiamo delle aree scartate per renderle forti ma per costruire una città più forte. Impariamo dalla e nella fragilità come reggere ovunque questa ineluttabile condizione (l’incarnazione) e tradurla in possibilità. Italo Calvino già indicava in Ottavia la città più credibile [3], perché costruita sui fili di una ragnatela e, per questo, necessariamente abitante la sua fragilità. Non è un caso, quindi, che siano state le aree d’appennino le maestre storiche di urbanità per le città del nostro Paese [4]. Non è un caso che le stesse aree abbiano ripreso a interrogarsi, prima delle città, sulla mancanza di comunità e, per contro, sulla sua necessità, fornendone prime nuove pratiche oggi diffuse.

“Dialoghi Mediterranei”: potremmo effettivamente denominare così questo fenomeno, se è vero –come appunta sempre Fabio Renzi – che il Mediterraneo, guardato come si deve, è un “continente montano” e se la sua dimensione, prima che politica, sociale ed economica, è narrativa e specificatamente di viaggio. «La comunità – ha detto Giovanni Lindo Ferretti, che di questo continente abita il confine – è ciò che c’è fra la mancanza e la speranza» [5]. Non solo uno spazio e un tempo, anche un passo, un canale, uno stretto, una soglia, un confine e il suo attraversamento. La comunità, quindi, – direbbe e dice bene Daniel Pennac nella sua lezione di ignoranza [6] – non è da permanenti ma da passeurs: vuole movimento, contaminazione e contrabbando.

Nel ‘700, di fronte a condizioni del mondo come quelle che l’attualità ci propone, rotolavano teste. Sappiamo da tempo – e monachesimi contemporanei lo insegnano ancora – che, per cambiare la storia, le teste possiamo salvarle, invece che tagliarle, costruendo nuovamente luoghi per le anime che spesso indegnamente portano. Una città. Che sia quartiere, paese, rione o borgo poco importa. Ci interessa che sia urbe, vista da fuori e vissuta da dentro. Ci interessa che riveli biografie e ne faccia storie. Da quando la rappresentazione del mondo è numerica e globale, le politiche si occupano esclusivamente di demografia (spesso anche di democrazia) come statistica dei corpi. Contiamo quelli senza considerare che siano ancora o meno vite e biografie. Fra metacity, megacity, megatrend (la mente va alle analisi di Alberto Magnaghi [7]) manca un’urbe che sappia raccontarsi, spazio comune di costruzione biografica, luogo – appunto – perché destinazione o custode di un senso. “Antropocene comunitario” ha detto Massimo Bernardi [8] di fronte all’esperienza – ricostruttiva di questo – delle cooperative di comunità. Cerco e riferisco, quindi, definizioni di urbanità biografica.

La prima ci riporta ancora a Italo Calvino ed è già nota ai più: «la città non è le sue sette o settantasette meraviglie (ndr. somma di prestazioni individuali on demand) ma la risposta che dà a una tua domanda» [9] (ndr. ecosistema istituzionale). Un flusso di «sogni, desideri e paure». La seconda viene da Luzzara e dallo sguardo sorpreso e sorprendente del suo abitante più famoso – Cesare Zavattini – nell’osservare meglio, con il grandangolo di Paul Strand, la vita dei suoi concittadini. Si impressiona della «qualsiasità dell’eccezionalità»[10] del suo paese e ne traiamo l’idea che urbanità, ovunque e oltre l’infrastruttura materiale, è il vivere tutto lo spazio e il tempo comune come unico e straordinario. La terza è memoria di una conversazione pugliese in compagnia di amici dei Monti Dauni, a Troia: urbanità è convivialità. Quel giorno ci bastò quel termine sognato, pensato e pronunciato insieme per rispondere alle nostre domande [11]. La quarta la deduco da un discorso sulle condizioni del vivere nella contemporaneità del filosofo Luciano Floridi: urbanità non è coordinamento (regolazione passiva) e non può bastare che sia collaborazione (condividere parti per un obiettivo esterno), deve essere cooperazione (condividere tutto)[12]. La quinta, invece, non può che andare a Ulassai per l’ascolto di Maria Lai quando ricorda che l’urbanità è gioco: «l’uomo e la donna hanno perso il paradiso terrestre perché non ci sono stati bambini, non ci hanno giocato abbastanza» [13]. Nella rarefazione delle aree interne è possibile (occorre un’intenzione esplicita) ricostruire urbanità a partire da qui: senso, quotidianità, convivialità, cooperazione e apprendimento.

Comunità e imprese locali estinte

Comunità e imprese locali estinte

Tutte le volte che diciamo comunità non possiamo riferirci ad altro che alla sua assenza e, immediatamente, alla sua urgenza. Non possiamo considerare locali nemmeno le imprese e i processi di trasformazione semplicemente presenti al territorio, anche se sono del posto e ne portano il nome. “Quale territorio?”, dovrebbe chiedersi infatti smarrito, andando per aree rurali e montane, un territorialista militante. “Territorio a chi?”, gli risponderebbe un individualista nomade globale amazoniano incontrato per caso. Buona parte della toponimìa territoriale degli ultimi decenni – non dirò tutta per non incorrere in cento casi controtendenti che testimoni diretti potrebbero oppormi, credendosi regola invece che eccezione – ha denominato il locale per fini esterni ed estrattivi di valore invece che interni e di luogo. Igp, Doc, Dop, Kmzero e fino ai più in-sensati nomignoli da confezione attribuiti a un monte, una valle o un fosso.

È urgente qui una precisazione che ponga in conversazione e non subito in contraddittorio con chi potrebbe annotare che i paesi e la loro riconoscibilità, proprio per l’estinzione delle comunità, sono stati tenuti in vita, almeno nella loro riconoscibilità geografica, da innumerevoli prodotti locali, con le loro etichette e i loro nuovi nomi. Non raramente, infatti, la creatività toponomastica è stata cólta e occasione isolata e preziosa di recupero storico. Un resistere più interessante – se di questo vogliamo parlare – del mainstream da fuoco d’artificio e festa della birra di queste stesse aree. La provocazione che pongo su questo punto è ben lontana da una polemica al tipico, se non per la piccola parte di prodotti locali così detti che, meritandola, non la leggeranno e non la temeranno neppure. Ciò che manca, infatti, a molte di queste esperienze non è conoscenza, cultura e buone intenzioni sul locale ma consapevolezza piena di quanto spazio dietro e attorno a loro devono partecipare e rigenerare per concretizzare il loro intento. Contenuto del prodotto invece che confezione, produttivo di territorio invece che suo ultimo estrattore: potersi dire luogo abitato e abitabile invece che semplicemente di quel bel posto con il suo nome. Dobbiamo considerare “locali” i processi trasformativi – e le imprese – che

- producono territorio (beni, patrimonializzazione territoriale);

- producono e manu-tengono comunità (biografie, capitalizzazione territoriale);

- producono prossimità con-temporanee di luogo (flussi, contaminazione territoriale).

Rotture e crateri generazionali

Il cratere fra le falde generazionali è presente e profondo. Sono smarriti i meccanismi istintivi di consegna e continuità storica che muovevano i comportamenti delle aree interne. Si viveva tutta la vita per consegnare il proprio patrimonio a un figlio oppure per “sistemarlo”. Oggi le aree interne sono orfane senza più figli propri. Livida la loro assenza nelle rappresentanze ancora loro presenti, urgente la necessità di altre inedite rappresentazioni. Occorre una generazione intenzionale, per una continuità sovra-generazionale, nella creatività trasformativa. Provocazioni spiazzanti il possidente interno che resiste nell’attesa – per chi ancora attende un ritorno o una rendita – o nel lutto – per chi attende nella morte. L’esperienza, non esclusiva ma emblematica, delle cooperative di comunità può essere di esempio e forse già, con un po’ di audacia, modello di intenzionale (dis)continuità.

Nuovo inciso. Alla recente Assemblea di UNCEM [14] ci siamo confortati – fra presenti – della comunità globale che rappresentavamo in quel giorno, ritrovandoci non soli, come spesso accade, invece, sui rispettivi territori. Ne abbiamo bisogno. I patrimoni che occorrono allo sviluppo locale sono “di dentro” ma le domande che lo innescano sono perlopiù “di fuori”. Non si tengono più insieme le rappresentanze richieste da dentro (che guardano ai vuoti per farne rivendicazione e comitati) con le rappresentazioni attese da fuori (che negli stessi vuoti vedono opportunità e intraprendenze). Le aree interne diventano così teatro di narrazioni faticose, individuali, inaudibili da “stracciarsi le vesti” le une (di dentro) per le altre (da fuori). Occorre una comunità globale esterna, pazientemente “rivoluzionaria”, di riconoscimento e gratitudine, consapevoli i suoi abitanti di un’azione comune che nel cambiamento territoriale ha solo uno strumento succedaneo e guarda, invece, alla costruzione della Terra (Oppure alla sua rivelazione, sempre attesa, con impazienza). Prima che tavoli di concertazione e municipalismi di controllo e governo, abbiamo bisogno che le intraprendenze comuni e trasformative siano ascoltate e consentite per la realizzazione dei desideri che portano. Il passare dalle mappe di bisogni, ai quali rispondere, a quelle di desideri, dei quali consentire o abilitare la realizzazione, è effettivamente “rivoluzionario” e – come si dice – cambiamento paradigmatico. Non è mai abbastanza ricordato l’art.2 Cost. It. che pone allo stesso livello del “lavoro” di cui all’Art.1 Cost. It., fra le fondamenta dello Stato, lo svolgimento della personalità di uomini e donne. L’uso del termine “svolgere” a questo riguardo mi ha dapprima incuriosito poi ne sono stato impressionato per la sua profondità. Ho però iniziato a comprenderlo solo incrociando giovani delle aree interne (nativi, ritornanti o trasferitisi lì) nella loro impossibilità di accedere ai beni del territorio per loro progetti realizzativi.

Le prime, più efficaci e più longeve, cooperative di comunità non hanno reagito allo stato di impoverimento e vulnerabilità dei rispettivi territori con istanze, assemblee collettive e processi deliberativi pubblici ma con un agire induttivo, minoritario, specifico e multifunzionale. A Monticchiello, in provincia di Siena, nel 1967, alcuni si sono convocati in piazza e si sono costituiti in teatro [15]. A Succiso, in provincia di Reggio Emilia, nel 1991, alcuni abitanti hanno riaperto il bar, senza sindaco e senza firme, se non quelle richieste dal notaio, per costituire la cooperativa, e dal bancario, per le fideiussioni a garanzia dei primi investimenti [16]. A Cerreto Alpi, nel 2003, alcuni giovani sovversivi si sono ribellati al destino già scritto che li voleva in fuga e hanno reimparato a lavorare i boschi per trasformazioni inedite [17]. (Inciso imprevedibile: oggi rischiano nuovamente la fuga, tormentati da antiche faide). A Dossena, nel 2016, alcuni ragazzi poco più che ventenni volevano abitare felici nel loro paese e, per farlo, si sono messi alla ricerca della sua infelicità. L’hanno trovata sepolta nella miniera. L’hanno riaperta ed esplorata di frodo: c’erano tutto il dolore e la morte di cui la storia del paese era stata capace nelle sue necessità. Ne hanno celebrato il lutto e il funerale poi hanno invitato tutti alla festa. Nella miniera fanno concerti, convegni e teatro, visite didattiche e di racconto. Ci stagionano il loro formaggio e lo vendono insieme al loro gin [18]. Così anche al Rione Sanità – area interna urbana della Napoli che non conosciamo – la cooperativa La Paranza e le loro (ora loro) catacombe. Ci accompagnano quasi 200 mila visitatori all’anno [19].

Le prime, più efficaci e più longeve, cooperative di comunità non hanno reagito allo stato di impoverimento e vulnerabilità dei rispettivi territori con istanze, assemblee collettive e processi deliberativi pubblici ma con un agire induttivo, minoritario, specifico e multifunzionale. A Monticchiello, in provincia di Siena, nel 1967, alcuni si sono convocati in piazza e si sono costituiti in teatro [15]. A Succiso, in provincia di Reggio Emilia, nel 1991, alcuni abitanti hanno riaperto il bar, senza sindaco e senza firme, se non quelle richieste dal notaio, per costituire la cooperativa, e dal bancario, per le fideiussioni a garanzia dei primi investimenti [16]. A Cerreto Alpi, nel 2003, alcuni giovani sovversivi si sono ribellati al destino già scritto che li voleva in fuga e hanno reimparato a lavorare i boschi per trasformazioni inedite [17]. (Inciso imprevedibile: oggi rischiano nuovamente la fuga, tormentati da antiche faide). A Dossena, nel 2016, alcuni ragazzi poco più che ventenni volevano abitare felici nel loro paese e, per farlo, si sono messi alla ricerca della sua infelicità. L’hanno trovata sepolta nella miniera. L’hanno riaperta ed esplorata di frodo: c’erano tutto il dolore e la morte di cui la storia del paese era stata capace nelle sue necessità. Ne hanno celebrato il lutto e il funerale poi hanno invitato tutti alla festa. Nella miniera fanno concerti, convegni e teatro, visite didattiche e di racconto. Ci stagionano il loro formaggio e lo vendono insieme al loro gin [18]. Così anche al Rione Sanità – area interna urbana della Napoli che non conosciamo – la cooperativa La Paranza e le loro (ora loro) catacombe. Ci accompagnano quasi 200 mila visitatori all’anno [19].

Nessuna “intrapresa” comune di area interna guarda – o può guardare – indietro. Richiamare le comunità efficaci di un tempo perché conservative e di memoria è banale revisionismo della loro storia. Le comunità rurali e montane più efficaci nel consentire benessere ai loro abitanti oppure nell’alleviarne le fatiche – in Italia e nel mondo – sono state sempre e da sempre le più contemporanee, innovative e trasformative. Occorrono nuove antologie dell’intraprendenza – centrale (non periferica) e vicina (non distante) – di questi territori. Basta richiamare le fonti di diritto comune che regolavano modernamente l’uso dei beni fondamentali (a partire da acqua e legnatico) perché la gente non le litigasse e ne avesse per la sussistenza. Ugualmente per l’uso dei mezzi e delle pratiche di trasformazione dei beni primari in valore (come forni, metati, latterie turnarie e caseifici cooperativi, attività di macellazione delle carni o di lavorazione del grano, cantine sociali). È del 1894, in Inghilterra, il primo negozio comunitario multifunzionale [20] (ma qualcuno potrebbe già eccepire che il monachesimo aveva intuito e infrastrutturato molto prima comunanze produttive e commerciali di servizio).

Abbiamo con noi – proseguendo – le immagini inaugurali delle centrali idroelettriche del nostro arco alpino (io porto sempre con me quella del Fontanone del 1913 in Carnia [21]), dove abbiamo imparato anche la mutualità del credito. Potremmo procedere, quasi di anno in anno, citando pratiche di migliore comune vita, fra terre rurali e di montagna, inaudite e dirompenti il quadro presente alla loro epoca. Nel 2010 in Canada – nello Stato dell’Alberta meno accessibile – gli abitanti si mettono insieme per mantenersi la loro ferrovia e farne nuova ingegnosità di mercato e servizio [22]. Nel 2020 a Sciacca si intuisce che per fare meglio il turismo bisogna fare meglio comunità e nasce un’esperienza della quale parlano i destination manager, non solo i territorialisti [23]. Da me solo immagini e racconti di viaggio. V’è chi – come, ad esempio, Augusto Ciuffetti per gli Appennini [24] o Elena Granata per gli spazi urbani globali [25]– ne ha fatto una ricostruzione ben informata ed esemplare.

Una domanda globale di luogo

Potrebbe sembrare generalista o addirittura banale citare qui, su questi temi, Don’t Look Up, film di Adam McKan, produzione Netflix, 2021. Mi propongo che non lo sia. Di fronte alla cometa che colpisce la Terra e il rischio di distruzione totale, la sua sceneggiatura ci propone un finale imprevedibile: dare senso comune e conviviale alla vita. Un’ultima cena di convivialità, di prossimità fra persone, in un luogo comune. Ci propone Seneghe, Ortueri e tutti gli altri. Luoghi e prossimità di senso comune fra persone che si scelgono. Prossimità desiderabili di mutualità [26]. La cooperativa di comunità è questo (non altro!): uno strumento di costruzione intenzionale di prossimità desiderata e relazione economica fra persone, in un luogo rispondente a una domanda (e quindi a un’opportunità attrattiva) globale. Jura Soyfer, giovane ucraino ebreo, morto in campo di concentramento a Dachau a soli 27 anni, scrisse il testo teatrale dal quale il film citato è tratto [27]. Nel suo racconto è l’umanità stessa la sua cometa, sia nella fatale determinazione autodistruttiva che nella sua redenzione. La domanda di luogo riguarda il destino comune delle persone – una ad una – ed è necessariamente cosmica e universale. Le ragioni di pianificazione urbana dominanti sono così sovvertite. Da esigenza alta e regolativa a esigenza interna e realizzativa. Da spazio di numerazione dell’individualità a spazio per il suo riconoscimento. Proprio per questo, paradossalmente, la domanda di luogo non può essere “locale” e, quando lo è, pur rassicurando le categorie che dominano la scena, produce istanze meramente conservative e non raramente conflittuali.

Potrebbe sembrare generalista o addirittura banale citare qui, su questi temi, Don’t Look Up, film di Adam McKan, produzione Netflix, 2021. Mi propongo che non lo sia. Di fronte alla cometa che colpisce la Terra e il rischio di distruzione totale, la sua sceneggiatura ci propone un finale imprevedibile: dare senso comune e conviviale alla vita. Un’ultima cena di convivialità, di prossimità fra persone, in un luogo comune. Ci propone Seneghe, Ortueri e tutti gli altri. Luoghi e prossimità di senso comune fra persone che si scelgono. Prossimità desiderabili di mutualità [26]. La cooperativa di comunità è questo (non altro!): uno strumento di costruzione intenzionale di prossimità desiderata e relazione economica fra persone, in un luogo rispondente a una domanda (e quindi a un’opportunità attrattiva) globale. Jura Soyfer, giovane ucraino ebreo, morto in campo di concentramento a Dachau a soli 27 anni, scrisse il testo teatrale dal quale il film citato è tratto [27]. Nel suo racconto è l’umanità stessa la sua cometa, sia nella fatale determinazione autodistruttiva che nella sua redenzione. La domanda di luogo riguarda il destino comune delle persone – una ad una – ed è necessariamente cosmica e universale. Le ragioni di pianificazione urbana dominanti sono così sovvertite. Da esigenza alta e regolativa a esigenza interna e realizzativa. Da spazio di numerazione dell’individualità a spazio per il suo riconoscimento. Proprio per questo, paradossalmente, la domanda di luogo non può essere “locale” e, quando lo è, pur rassicurando le categorie che dominano la scena, produce istanze meramente conservative e non raramente conflittuali.

Stiamo assistendo – incredibilmente increduli – a una estesa domanda di comunità e cooperazione. Non corrispondono sempre rispettivamente, come potremmo attendere, a domanda di luogo e cooperativa. I flussi di bisogno e le nuove forme di vita comune che generano a questo riguardo sono troppo veloci e disomogenei per trovare risposta nelle istituzioni abituali e di pari categoria. Un miss-match che riguarda gran parte delle forme istituzionali novecentesche, se non già tutte, di fronte alla domanda di aggregazione, rappresentanza e partecipazione. È per questo che la cooperazione di comunità – sempre diversa, di tempo in tempo e di luogo in luogo – fatica ancora a essere compresa e collocata fra gli strumenti ordinamentali e concettuali a disposizione e tende, invece, a sfidarli.

Terzo inciso. Il film vincitore dell’Oscar 2022 [28], fa della cooperazione – in questo caso esattamente cooperativa – il dispositivo di emancipazione di una famiglia di persone sordomute. Otto anni prima, nell’originale – cinematograficamente consigliabile – di cui è il remake [29]. il dispositivo era politico trattandosi dell’elezione a sindaco del padre della famiglia. Per essere contemporanei si propongono soluzioni comunitarie e cooperative alla solitudine e all’esclusione, annunciate come finali distopici (ma controvertibili) della contemporaneità sociale e finanziaria. Con lo stesso interesse andrebbe letto il romanzo “La Balena alla fine del mondo”, che unisce a queste cause di smarrimento e perdita del controllo (Luciano Floridi docet [30]), la conflittualità pandemica e il mito della predittività algoritmica [31].

Di questo passaggio, visto e letto tutto, teniamo quindi la necessità di giri larghi e lunghi per il ritorno (Look Up!) oltre alla necessità di mettere in discussione gli sguardi del locale per contaminarli e provocarli di universalità, mondo e Terra. Potremmo dire anche eternità se la categoria non fosse troppo audace in questo contesto. A dire il vero, però, la categoria della spiritualità andrebbe introdotta nei modelli di business che riguardano i nostri contesti, perché abbiamo già visto quanto sia la domanda di senso e destino a condurre il gioco. Come non dire spirituale, infatti, pur senza riferimenti a culti e religioni e nel più rigoroso agnosticismo, modelli di sostenibilità che guardano a cicli lunghissimi, sovragenerazionali e che attendono remunerazioni in felicità?

Di questo passaggio, visto e letto tutto, teniamo quindi la necessità di giri larghi e lunghi per il ritorno (Look Up!) oltre alla necessità di mettere in discussione gli sguardi del locale per contaminarli e provocarli di universalità, mondo e Terra. Potremmo dire anche eternità se la categoria non fosse troppo audace in questo contesto. A dire il vero, però, la categoria della spiritualità andrebbe introdotta nei modelli di business che riguardano i nostri contesti, perché abbiamo già visto quanto sia la domanda di senso e destino a condurre il gioco. Come non dire spirituale, infatti, pur senza riferimenti a culti e religioni e nel più rigoroso agnosticismo, modelli di sostenibilità che guardano a cicli lunghissimi, sovragenerazionali e che attendono remunerazioni in felicità?

Precipitando a terra questa parte ci basterà, per il momento, introdurre alla necessità che processi generativi di sviluppo locale prevedano contaminazioni culturali, risorse e capitale umano anche esogeni con domande e collegamenti a flussi globali.

Quarto inciso. È presente, quindi, alla nostra “mobilitazione” o alla nostra militanza (sono d’accordo con Carlin Petrini che occorra militanza individuale per una mobilitazione globale [32]) il rischio di uno scivolamento in categorie, in un lessico e in una visione implicitamente conservative. Sono due i campi di questa facile tentazione: il primo è quello culturale e gli istinti/trappola si chiamano identità, appartenenza e tradizione; il secondo è politico e i suoi istinti/trappola si chiamano invece assemblea, coordinamento, concertazione. Tutti vengono agiti e proposti con “buoni propositi” perché preludono agli esiti di promozione, riconoscibilità, protezione e governance della dimensione comunitaria. Ricordiamo peraltro i primi come caratteri di resistenza e tenuta delle comunità naturali e abbiamo presente i secondi come strumenti, anche politici, di contenimento del loro disfacimento. Agiti così come si trovano e si presentano sui territori deludono però frequentemente queste attese diventando, addirittura, parte del problema invece che della sua soluzione. Nella difficoltà dell’obiettivo finale della rigenerazione e dello sviluppo, questi caratteri o strumenti diventano rifugio e alibi dei loro promotori per non procedervi. Comunità museo (che muoiono nella memoria) o comunità partecipative (che muoiono di perfezione procedurale). Potremmo parlare di collasso o implosione del processo. Sono parole di buona fede – oppure dette in buona fede – e sulle quali si insiste – o si sosta – spesso per buona volontà e spirito di bene ma vanno maneggiate con cura perché, sebbene volte ad avanzamenti, inducono più facilmente al contenimento dei desideri e dei processi trasformativi oppure al loro controllo politico.

Abbiamo urgenza di spazi di sviluppo incrementale e rappresentazione di esperienze di mutualità comunitaria rigorose. Rigorose riguardo al loro scopo produttivo e manutentivo di territorio e comunità, anche se laiche alla stregua dell’irriconoscibilità (o dell’irregolarità) riguardo alla loro forma e al loro statuto.

Inciso di racconto. Lollovers [33] – che a Seneghe, nel corso della citata Scuola, si è raccontato – non è (ancora) rappresentabile come cooperativa di comunità, in termini formali, ma è certamente cooperazione comunitaria in termini sostanziali e così gli esiti evidentemente interessanti e di vantaggio sia individuale che collettivo che sta progressivamente producendo. Così potremmo dire anche di MontagnaVerde in Lunigiana [34].

Insieme a iniziative compensative e riparative della dimensione politica, sul piano immediatamente istituzionale e dall’alto, abbiamo urgenza di imprese che la producano (dal di dentro) con economie comunitarie sussidiarie e diffuse. Abbiamo detto e visto come la cooperativa di comunità sia, in territori di particolare dilavamento istituzionale, strumento di ripristino di uno spazio politico di cittadinanza, ma non ne può essere il perimetro esclusivo. La cooperativa di comunità municipale, sostitutiva dei meccanismi di rappresentanza politica o dell’azienda speciale è una forma involutiva del fenomeno a cui abbiamo assistito fino a qui.

L’innesco è culturale e individuale. La comunità è una scaltrezza

L’innesco è culturale e individuale. La comunità è una scaltrezza

L’innesco è culturale e mette in discussione le attese biografiche e sociali prima che quelle economico e politiche. A Seneghe, prima di tutto, c’è “Cabudanne de sos poetas” (Festival annuale della poesia) [35]. Dopo ci sarà un progetto di intraprendenza comunitaria dal quale nascerà Mussura, cooperativa di comunità [36]. La parola ci precedeva, ci è stata dentro ed ancora davanti a noi ad attenderci. La rimozione della parola, spiega Massimo Recalcati, è rimozione della relazione e, quindi, della comunità, perché rifiuto del limite individuale, fino alla violenza omicida, che dobbiamo riconoscere per accedere alla dimensione creativa [37]. La parola è il primo bene da rimettere in comune, la conversazione la prima infrastruttura necessaria a ogni ipotesi di rigenerazione e sviluppo locale. La rappresentazione – dicevamo sopra e qui ne troviamo la ragione più intima – viene prima della rappresentanza. Delle aree rurali e di montagna non abbiamo nulla da proseguire così com’era e non ne abbiamo nostalgia perché “non si stava meglio quando si stava peggio” (direbbe ancora Massimo Catalano). Nessun territorio-rifugio o di confino può essere luogo di contemporaneità. Dobbiamo però essere memoriale della tacita e severa intelligenza comunitaria dei territori. Non la diciamo scaltrezza, come vorremmo, per non essere male interpretati e non apparirne detrattori. I rurali, tanto più se montanari, sapevano (e agivano di conseguenza) che:

- la solitudine ammazza (più della peste e prima della guerra);

- i beni individuali devono essere trasformati in comune per trarne il giusto valore;

- è necessario salvarsi reciprocamente la vita e attivarsi, quindi, in supporto delle altrui disgrazie;

- gran parte delle provviste necessarie al vivere in un luogo (materiali e immateriali, anche culturali) sono fuori dal suo territorio (oggi nella globalità e nei flussi) e occorrono reti istituzionali (formali e informali) di attesa e accoglienza di ciò viene o torna dall’esterno;

- occorre contarsi e occorrono spazi/tempi comuni di altra utilità (come erano i mercati e le celebrazioni solenni) nei quali poterlo farlo, raccogliendo, l’uno dall’altro, dichiarazioni visibili e pubbliche di abitanza.

La necessità di un modello imprenditoriale, organizzativo e produttivo rigoroso

Occorre competenza. Tutto questo – ci convincesse anche completamente fino a qui – troppo spesso è consegnato a pistolotti morali o azioni approssimative e despecializzate. Produrre comunità non esige meno competenza che il produrre case o strade, che il coltivare o l’allevare, che il medicare ferite e curare i corpi. Le economie comunitarie delle quali anche le cooperative di comunità sono parte e strumento esigono severità di modello e metodi, hanno chiavi e snodi codificabili. Possiamo qui sintetizzare al proposito dell’impresa comunitaria che:

- è progressivamente partecipativa e contrattuale, con processi di incrementale coinvolgimento delle parti interessate;

- il suo statuto, il suo modello organizzativo e i suoi processi produttivi cercano e realizzano esplicite implicazioni con parti comunitarie e per la loro concreta e specifica partecipazione;

- non è speculativa, non per ragioni etiche ma di sostenibilità;

- per la sua realizzazione occorrono fra l’altro (in ordine di apparizione):

- una minoranza tenace e determinata, partecipata da aspirazioni individuali di vita e lavoro nella comunità;

- lo scopo esplicito di favorire ed estendere la buona abitabilità del suo territorio elettivo;

- uno o più oggetti materiali di lavoro, un fare concreto e sempre visibile;

- evidenti esternalità coerenti allo scopo;

- alleanze e complicità con parti interessate e mondi/flussi esterni.

- è sempre multifunzionale, anche quando monoprodotto/servizio, perchè la sua generatività, oltrechè economica è

- culturale (alimenta e consente capacitazione biografica e autobiografica)

- sociale (alimenta e consente capacitazione sociale e comunanze)

- ambientale (costruisce spazi comuni belli, utili e accessibili)

- geografica (elabora comuni rappresentazioni e relazioni con altri territori)

- sviluppa una consapevole azione pedagogica nella costruzione comunitaria come capacità diffusa di “abitare insieme economicamente un territorio di adozione”.

Dei giovani e di chi desidera

Non si può parlare di economie comunitarie senza un lavoro effettivamente intergenerazionale che esige l’iniziazione dei giovani ai processi decisionali e a partecipare la governance (classe dirigente) del territorio. Il termine “iniziazione” sembra distinguere fra chi “deve iniziare” (coloro che possiedono) e chi “è iniziato” (coloro che desiderano). È così: sebbene siano auspicabili azioni rivoluzionarie di occupazione dei vuoti da parte di chi desidera, occorre procedere a una consegna che consenta loro di realizzarsi più velocemente e con minori costi materiali e umani. Non c’è più tempo.

Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023

[*] Sono molto grato a Dialoghi Mediterranei per questo spazio. Arriva dopo l’incontro con Pietro Clemente a Seneghe e la conversazione, naturalmente sviluppata, fra noi e tutti coloro che si trovavano lì, per la Scuola di Sviluppo Locale “Sebastiano Brusco”.

Note

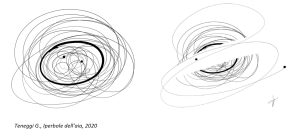

[1] Clement G., Il manifesto del terzo paesaggio, Quodlibet, 2005; Teneggi G., Cooperative: il terzo paesaggio necessario, in www.rivistaimpresasociale.it , 2021.

[2] Gino Mazzoli, esperto di welfare e processi partecipativi, docente presso l’Università Cattolica Facoltà di Psicologia.

[3] Calvino I., Le città invisibili, Einaudi, Torino, 1972

[4] Devo questa intuizione alla ricerca e alla lettura storica delle aree interne di Fabio Renzi, Segretario generale della Fondazione Symbola

[5] La citazione è tratta da un articolo racconto di Gianluca Testa pubblicato in Montagne360, dicembre 2022

[6] Pennac D., Una lezione di ignoranza, Astoria edizioni, Milano, 2015

[7] Magnaghi A., Il Principio territoriale, Bollati Boringhieri, Torino, 2021

[8] Massimo Bernardi è Conservatore per la paleontologia e responsabile dell’area ricerca e collezioni al MUSE di Trento.

[9] Calvino I., cit.

[10] Zavattini C., Un Paese, Einaudi, Torino, 1955, 2021

[11] Mi riferisco a una conversazione con Gianfilippo Mignogna, sindaco di Biccari, Mario de Angelis, presidente di EcoForrest e Domenico Cicolella, loro amico e consulente per la comunicazione.

[12] Argomento tratto della conferenza di Luciano Floridi “Le nostre vite e i nostri viaggi tra reale e virtuale: benvenuti nel mondo onlife” presso Trentino School of Management, 16 maggio 2022, https://youtu.be/FK2UDSdZaYM

[13] Lai M., estratto da “Legarsi all’infinito” di Haus der Kunst per la 57.a Biennale di Venezia, https://youtu.be/In_Zh8b_2Gk

[14] Assemblea UNCEM, 13 dicembre 2022, Teatro delle Capranichette, Roma.

[15] Cooperativa Teatro Povero di Monticchiello, www.teatropovero.it

[16] Cooperativa Valle dei Cavalieri, www.valledeicavalieri.it

[17] Cooperativa I Briganti del Cerreto, www.ibrigantidicerreto.com

[18] Cooperativa I Rais, www.iraisdossena.it

[19] Cooperativa Sociale La Paranza, www.catacombedinapoli.it

[20] https://www.halstock-village.co.uk/

[21] https://www.secab.it/centrali/centrale-del-fontanone/

[22] https://battleriverrailway.ca/

[23] Cooperativa Identità e Bellezza, https://www.sciacca5sensi.it/

[24] Ciuffetti A., Appennino, Carocci, Roma, 2019

[25] Granata E., Placemaker, Einaudi, Torino, 2021

[26] La definizione è di Paolo Venturi. Raccolta nel corso dei lavori del Convegno nazionale 2022 delle Fondazioni di Comunità, organizzata da ASSIFERO a Siracusa.

[27] Jura Soyfer, La fine del mondo, https://www.youtube.com/watch?v=T-VjsDimLwQ

[28] “CODA, i segni del cuore” di Sian Heder, 2021

[29] “La famiglia Belier” di Eric Lartigau, 2014

[30] Luciano Floridi, cit.

[31] Ironmonger J., La balena alla fine del mondo, Bollati Boringhieri, Torino, 2021

[32] Ascolto diretto in conferenza pubblica presso CIRFOODDISTRICT, Reggio Emilia, 12 dicembre 2022.

[33] https://lollovers.it/

[34] https://montagnaverde.it/

[35] https://www.settembredeipoeti.it/

[36] Si legga in proposito Illotto E., La cooperazione comunitaria di Seneghe: tra Mussura e Perda Sonadora, in https://www.agenziacult.it/letture-lente/coltivare-comunita/la-cooperazione-comunitaria-di-seneghe-tra-mussura-e-perda-sonadora/

[37] Recalcati M., Il gesto di Caino, Einaudi, Torino, 2020.

________________________________________________________

Giovanni Teneggi, vive con la sua famiglia nell’Appennino Tosco-Emiliano dove è nato. La sua esperienza umana e professionale si è sviluppata fra montagne, welfare ed economie cooperative con incarichi manageriali pubblici e privati e di ricerca. Dal 1998 collabora con Confcooperative per la direzione della sede di Reggio Emilia e, attualmente, per lo sviluppo nazionale delle imprese comunitarie. Ha pubblicato articoli e saggi brevi in numerose pubblicazioni collettive e riviste divulgative e scientifiche.

______________________________________________________________