di Leo Di Simone

Nonostante più d’una punta di disappunto non mi ha sorpreso poi tanto la manovra più che scontata e per molti versi annunciata del sultano turco di trasformare, per la seconda volta nella storia, la basilica cristiana di Santa Sofia in moschea, quasi ce ne fossero pochi a Istanbul luoghi di culto islamici. Ma la storia, si sa, è fatta di atti di forza, di azioni simboliche tese a sottolineare supremazia e potenza e chi è senza peccato scagli la prima pietra. Personalmente sono più che convinto della lezione gesuana che Dio è spirito e non è rinchiudibile in un luogo, per cui l’atto dell’adorazione è scevro da legami topografici e deve celebrarsi «in spirito e verità». Ma questa è già una posizione spirituale abbastanza avanzata rispetto alle normali forme dell’esperienza religiosa, tanto da costare al Nazareno le accanite accuse che lo condussero alla croce. Per tale motivo la religione, a tutt’oggi, ha rimosso quella inusuale lezione e ha proseguito per la sua strada di consistenza materica e di cosificazione dei suoi atti di culto. Le religioni istituzionali, poi, non sembra abbiano contribuito più di tanto alla liberazione dell’homo religiosus che appare molto più simile al Prometeo incatenato e dilaniato di quanto non sia possibile pensare.

Sì, mi è dispiaciuto per questo atto di forza e di superbia religiosa che non contribuisce sicuramente alla distensione dei rapporti tra le due religioni che lì, a Istanbul, hanno convissuto più o meno pacificamente ed egalitariamente, fra alterne vicende conflittuali che solo la storia può illustrarci. Mi ha sempre incuriosito questa relazione tra universi religiosi, una relazione non facilmente sceverabile, per cui ormai parecchi anni or sono decisi di constatarla più da vicino e di affrontare un viaggio che mi si è poi rivelato come un pellegrinaggio spirituale, una rivelazione inaspettata che ha confermato la comprensione delle peculiarità della mia fede cristiana rispetto al discorso genericamente religioso.

Trascrivo, ora, note dal mio diario di viaggio che riguardano la giornata trascorsa in Santa Sofia, dall’apertura alla chiusura della Basilica, senza neanche la pausa pranzo. Credo nell’alta risoluzione simbolica dell’edificio di Santa Sofia, anzitutto luogo di rivelazione del “religioso” come fenomeno umano, come tentativo umano di descrivere Dio senza però quella consapevolezza di cui parla san Gregorio Magno che nel suo Commento morale a Giobbe diceva: «incapaci di esprimerci con un linguaggio adeguato, parliamo di Dio secondo la nostra umana debolezza, balbettando in qualche modo, come bambini».

Tutto cominciò con un rocambolesco spostamento in taxi. I tassisti a Istanbul ti lasciano dove capita. Forti della convinzione di avere il viaggiatore in loro balia lo scaricano dove gli fa più comodo, anche a considerevole distanza dal luogo convenuto in partenza. Sorridendo in turco, alla fine della corsa, sanno solo computarti con le dita di ambedue le mani il numero di lire turche che hanno deciso di farti pagare, mentre si preparano a contrattare, perché a Istanbul tutto ciò che si acquista è contrattabile, anzi, pare sia scortese pagare immediatamente il prezzo stabilito, quasi si volesse liquidare alla svelta la controparte non volendole concedere il gusto della socializzazione che la contrattazione comporta. I tassisti, come i bottegai dei bazar, ti dichiarano il prezzo, checché ne dica il tassametro che a quanto pare è solo un elemento decorativo che connota un’autovettura gialla trasformandola in taxi. Costò, tira e molla, dieci lire turche il viaggio veloce, acrobatico, tra un traffico atroce e selvaggio, con un caldo da hammam, per il dedalo di sensi unici aggrovigliati a labirinto, dall’albergo ad Aya Sofya; così si pronunzia in turco il nome di quel monumento tra i più famosi al mondo che i bizantini chiamavano anche Megàle Ecclesìa.

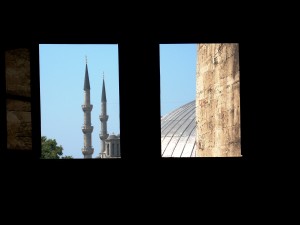

L’avevo intravista la sera prima, la basilica di Santa Sofia, tra i bagliori del dorato tramonto, dalla specola dei bastioni antistanti la moschea di Solimano, al termine della prima lunga passeggiata lungo la cinta dell’antica Costantinopoli, o Bisanzio. Quanti nomi ha questa città! Tutti veri, tutti concreti, ciascuno declinante storia, cultura, tradizioni, forme, colori, splendori di un passato coagulatosi in Istanbul, metropoli a cavallo tra due continenti, i cui quindici milioni di abitanti con passaporto asiatico ne anelano altro europeo. Staremo a vedere se la recente mossa del sultano trasformerà questo desiderio in miraggio. Mi lasciai subito prendere dalla malìa del Bosforo, col suo diadema che è il Corno d’oro, che al tramonto di quell’afoso 20 luglio del 2007 svaporava una leggera nebbia iridata davanti agli obiettivi famelici delle macchine fotografiche dei turisti, concedendosi con la noncuranza di una consumata star per la quale mettersi in posa rappresenta un vezzo naturale.

Non fu facile, però, identificare da quello splendido osservatorio il monumento che più degli altri desideravo ammirare al più presto e che costituiva, senz’altro, il principale obiettivo della mia vista a Istanbul. Non fu facile perché tutte le moschee turche sono clonazione di Santa Sofia, ripetizione pedissequa della geniale, rivoluzionaria, morfologia architettonica dell’antica cattedrale costantinopolitana. Le sette colline di cui si fregia quella che fu chiamata la nuova Roma sono come specchi che riflettono la sagoma imponente ed elegante del monumento dedicato alla Divina Sapienza. Il gioco speculare è tale da dar luogo a un caleidoscopio urbano dove la forma del grande cubo sormontato dalla cupola ribassata ne informa tutto il tessuto, lo costella, trapuntandolo come un prezioso mantello, orlando, senza soluzione di continuità, persino le complesse trame storiche di questa città di frontiera geografica, culturale, religiosa, e costituendosi orpello simbolico di due religioni non facilmente omologabili di cui la più recente ha mutuato dalla più antica il sigillo di identità con la forma stessa dell’edificio cultuale.

Probabilmente il nesso elementare che può tenere legati cristianesimo e islam, il comune teologumeno metafisico che possono condividere, è rappresentato dal desiderio antropologico di cielo cha la forma architettonica di Santa Sofia concretizza nell’atto simbolico, ancestralmente antropologico, di ribassarlo il cielo, di avvicinarlo alla percezione non solo visiva ma tattile, di costruirlo secondo la misura della finitudine che tenta di superarsi saltando nell’acrobazia funambolica dell’impossibilità statica, dell’ardimento edificatorio al limite del crollo, nella sfida alla terra e alla sua tirannica legge di gravità, all’insopportabile dittatura del kronos, nel tentativo dell’edificazione perenne, in direzione d’eterno. Distacco dalla terra, desiderio di volo, ali di Icaro, elevazione pindarica, sogno dedalico, torre di Babele, architettura del cielo, proiezione della morfologia simbolica del cosmo, Gerusalemme celeste, non sono che sfaccettature che connotano l’homo religiosus che a un tempo è simbolicus, faber oltre che sapiens pur sapendo essere, e non per aut aut ma per et et, insipiens.

L’insipienza geniale provocata dalla tentazione demiurgica che persuade l’uomo dell’immortalazione di sé attraverso le opere impossibili di innegabile, fascinosa, ambivalenza estetica, o, se si vuole, l’attitudine innata alla rappresentazione metafisica tramite l’arte. Le due dimensioni, apparentemente contraddittorie, vivono al margine di un filo di equilibrio sottile. Nel VII libro della Repubblica, Platone, raccontando il mito della caverna, spiega che il mondo sensibile è immagine effimera e imperfetta del mondo delle idee e che il trait d’union dei due mondi è la mimesis, l’imitazione artistica. Da qui la sua condanna dell’arte figurativa, imitativa, che produce copie di copie, immagini di immagini e un livello conoscitivo molto basso. E c’è stato chi ha confuso il «regno dei cieli» del vangelo con l’iperuranio platonico, o chi ha voluto confonderli ad arte dando vita a una serie di equivoci che ancora oggi non rendono giustizia al cristianesimo collocandolo nell’alveo ristretto e asfittico del “religioso” se non del “fantasioso”.

Tornando a Santa Sofia, accadde che l’islam turco, all’atto della conquista di Costantinopoli, trovò in quella riuscita forma, sublimazione geometrica del cubo meccano, la Ka’ba; era analogato lapideo della pietra nera con tutte le sue leggendarie significazioni, la forma del suo generico religioso e vi si accomodò giudicando il luogo adatto alla sua specifica fantasia metafisica non disgiunta dalla sfrenata ambizione politica.

Il 29 maggio 1453 il nome di Allah fu cantato dall’ambone di Aya Sofya funzionalmente dedicato all’annunzio della buona notizia cristiana, strutturato per ciò a monumento della Risurrezione del Signore secondo la simbolica della liturgia della Chiesa. Con quel semplice atto la grande chiesa divenne moschea. Di fatto ne veniva sovvertita la funzione, veniva snaturato lo stesso rapporto dialettico tra funzione e struttura e l’islam dovette indossare una veste non sua che dovette poi adattare al proprio corpo per non avvertire dis-agio. Quando Giustiniano l’aveva inaugurata l’avventura islamica non era ancora cominciata né era immaginabile si presentasse in quella forma religiosa che sintetizzava già conosciute e combattute eresie cristiane.

Avevo riflettuto, insieme ai miei compagni di viaggio, sulla fisionomia transculturale di Santa Sofia prima di visitarla. Una fisionomia assunta col tempo, con le stratificazioni confessionali e per l’aggiunta poi dei quattro minareti d’intorno e la rimodulazione degli spazi per la preghiera islamica per riconquistare l’agio rituale. Un monumento complesso come la storia bizantina con le sue millenarie dispute politiche e teologiche, tanto che nella percezione europea “bizantino” sarà sinonimo di cavilloso, pedante, subdolo, servile, perfido, doppio, intricato, ipocrita. La sua complessità è però da inscrivere nel contesto più ampio della transculturalità della stessa Turchia, leggibile nella continuità del filo che lega Troia e Costantinopoli, o Asso e Trebisonda giusto per ricordare il legame tra il nostro Bessarione con Aristotele. Per dipanare tale matassa ci eravamo portati appresso una piccola biblioteca che potesse guidarci lungo il viaggio, tra filosofia e arte della Grecia antica, mondo romano, imperialità bizantina, cultura islamica, paesaggi anatolici e cultura ottomana; ciascuno aveva scelto un segmento culturale da sviluppare per condividerlo poi con gli altri. A me toccò, non a caso, di considerare l’arte bizantina, e Costantinopoli era proprio il luogo giusto per verificare i risultati degli studi giovanili.

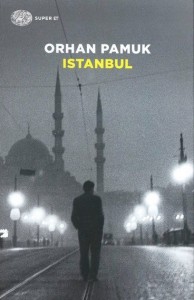

Avevo anche letto, prima di partire, Istanbul di Orhan Pamuk. Mi addentrai nella sua narrazione «in bianco e nero» sperando di scorgere una qualche melanconica considerazione sul monumento simbolo della città. Mi accorsi che gli itinerari bizantini non fanno parte della sua geografia spirituale, anzi, confessa candidamente che come la maggior parte dei turchi si occupa poco dei bizantini. «Durante l’infanzia – dice – quando sentivo dire bizantino mi venivano in mente le barbe sinistre dei preti greco ortodossi, gli archi sparsi per la città, le vecchie chiese di mattone rosso e quella di santa Sofia. Tutto questo era così antico che non c’era bisogno di saperlo». Forse è proprio vero che Istanbul è invenzione degli stranieri che in fondo cercano una città che non c’è più. Non c’è più neanche Santa Sofia oltre la sua consistenza di manufatto malinconico in cerca di identità; non più chiesa, non più moschea, ridotta alla quiescenza museale, chiusa il lunedì! Non c’è la Santa Sofia che pensiamo o quella che cristiani e musulmani vorrebbero che fosse; ce n’è una, invece, che vuole essere scoperta e che nasconde segreti preziosi. Così pensavo quella mattina afosa di fine luglio nella speranza di strapparle quei segreti.

Il tassista, intanto, ci aveva salutato in turco facendo un cenno con la mano per farci capire che la nostra meta era un po’ più in là. In verità eravamo davanti all’ingresso del Topkapi, lo sfarzoso palazzo del Sultano; per giungere ad Aya Sofya fummo costretti ad attraversare, per circa mezzo chilometro, un pittoresco bazar all’aperto, imboniti dai gestori delle bancarelle che c’invitavano ad ammirare le mercanzie e portandoci campioni dei loro pittoreschi reperti commerciali fin sotto il naso. Procedendo tra bancarelle e negozi cominciava a delinearsi più chiaramente l’architettura dell’antica cattedrale, vista da sud, nel lato meno nobile e meno integro, meno riconoscibile rispetto alla facciata che tutti abbiamo ben custodita nell’immaginario culturale collettivo. Avemmo chiara la percezione del tempo che si era accanito sui muri che qua e là mostravano, dalle lacune dell’intonaco, i mattoni rossi delle pareti esterne e dei grossi pilastri di contenimento, le chiazze di muffa, le scialbature delle ricoloriture degli intonaci rosso arancio contrastanti col grigio della malta. Come una vecchia signora mostrava tutti i suoi anni in maniera impietosa.

Il tassista, intanto, ci aveva salutato in turco facendo un cenno con la mano per farci capire che la nostra meta era un po’ più in là. In verità eravamo davanti all’ingresso del Topkapi, lo sfarzoso palazzo del Sultano; per giungere ad Aya Sofya fummo costretti ad attraversare, per circa mezzo chilometro, un pittoresco bazar all’aperto, imboniti dai gestori delle bancarelle che c’invitavano ad ammirare le mercanzie e portandoci campioni dei loro pittoreschi reperti commerciali fin sotto il naso. Procedendo tra bancarelle e negozi cominciava a delinearsi più chiaramente l’architettura dell’antica cattedrale, vista da sud, nel lato meno nobile e meno integro, meno riconoscibile rispetto alla facciata che tutti abbiamo ben custodita nell’immaginario culturale collettivo. Avemmo chiara la percezione del tempo che si era accanito sui muri che qua e là mostravano, dalle lacune dell’intonaco, i mattoni rossi delle pareti esterne e dei grossi pilastri di contenimento, le chiazze di muffa, le scialbature delle ricoloriture degli intonaci rosso arancio contrastanti col grigio della malta. Come una vecchia signora mostrava tutti i suoi anni in maniera impietosa.

Procedendo lungo il lato sud verso la piazza antistante la basilica ci affiancavamo a gruppi sempre più folti di persone che si dirigevano verso l’ingresso; una fauna umana impressionante, variopinta, dalle forti connotazioni etniche. Oltre gli onnipresenti giapponesi era forte la consistenza di variegate etnie musulmane tra cui risaltavano le donne velate; ci fecero più impressione, anche per via del caldo, quelle completamente velate di nero. Erano praticamente solo occhi, tutte occhi, occhi bistrati che spiccavano sul fondo nero del paludamento che contrastava fortemente con l’abito candido dei barbuti mariti. A guardarle provocavano un senso d’arsura.

Ci fermammo al bar-bazar all’angolo della piazza a bere il cay, il mielato tè turco dato che il caffé è imbevibile. Sotto la pensilina del bar ci preparammo all’ingresso nell’edificio. In pratica lo pregustammo, quasi preparando un rito d’introito solenne, mettendo in comune le considerazioni sull’arte bizantina, sulla peculiarità architettonica degli edifici chiesastici che a Istanbul, anche se trasformati in moschee o musei, non scarseggiano. La conclusione fu che Santa Sofia è atipica rispetto al canone bizantino classico, quello della croce greca inscritta nel quadrato, e ne rappresenta una variante quantomeno svisata, sui generis.

Rappresenta la sovversione del modulo della Basilike stoa, sala assembleare nel mondo greco antico, di socialità in quello romano, divenuta poi “edificio del re” e che per tre secoli aveva assolto le esigenze del culto cristiano. L’inserimento della cupola, elemento prevalente e prepotente ne sovverte la spazialità creando un ambiente centrocircolare, con il punto focale non più nell’abside ma nell’alta cupola centrale. La sovversione, nel nostro caso, non si limita alla dimensione architettonica che, dal suo canto, è fortemente simbolica, né a quella volumetrica che è abnorme; c’è anche la sovversione della romanità per via dell’inculturazione di questo elemento orientale della cupola rintracciabile nella coeva architettura siriaca e armena; armeno era Anthemio di Tralles, uno dei due architetti incaricati da Giustiniano a edificare il miraculum, ciò che è bello all’occhio, sulle rovine della basilica costantiniana. Qualcuno afferma che Anthemio sia stato anche a Roma a studiare il Pantheon, perché in Armenia non esistevano, al momento, cupole in muratura ma solo a struttura lignea. I romani, in ogni caso, non inventarono la cupola ma solo l’opus caementicium, ossia il calcestruzzo. La genialità degli architetti di Giustiniano consistette nel risolvere il problema del posizionamento della cupola non più su piante circolari o poligonali ma quadrate. Nasce la cosiddetta struttura a baldacchino che diviene l’elemento sintomatico delle costruzioni bizantine, nell’intento di simboleggiare con l’equilibrismo lapideo il progressivo orientalizzarsi dell’impero sulla scorta dell’allegorismo teologico dello Pseudo Dionigi che considera l’edificio chiesa nel suo insieme come un universo in miniatura: il cubo a dire la finitezza della terra, la cupola l’infinità del cielo. San Massimo il Confessore, dopo di lui, svilupperà poeticamente il tema in un inno che descrive nelle sue parti simboliche la cattedrale di Santa Sofia di Edessa.

A tali illustri accompagnatori associammo anche Tursun Bey, scrittore e burocrate ottomano che ci ha lasciato una cronaca dedicata a Mehmed II. È stato preziosa guida di viaggio col suo libro La conquista di Costantinopoli, cronaca dell’evento epocale vista con occhi islamici. Quando Tursun Bey dice “infedeli” o “miscredenti” o “demoni” sta parlando dei bizantini, dei cristiani. Scrive la cronaca enfatica dei trionfi di Mehmed II detto Fatih, “il conquistatore”, gettando le fondamenta di una letteratura specificamente “ottomana”. Dopo la descrizione della cruenta battaglia che vide sconfitti gli “infedeli” bizantini, si premura di narrare come lui stesso accompagnò il Sultano a visitare Aya Sofya, «che è modello del paradiso: o Sufi, se cerchi il Paradiso, Aya Sofya del Paradiso è sommo cielo». La narrazione è piena di ammirato stupore per lo splendore dell’edificio conquistato e requisito dall’islam. L’attenzione di Tursun Bey è rivolta in maniera particolare alla cupola «che rivendica eguaglianza con le nove volte celesti» e alle pareti rivestite «con minute tessere vitree multicolori, simili a particelle atomiche di cristallo dorato, tali che neanche la ragione più accorta arriva a comprenderne la fattura». Ciò che lo sbalordisce è però «l’effige di un uomo che suscita sgomento e che un artista ha raffigurato con tessere di vetro dorato e colorato al centro della cupola centrale». Non dice, e non sappiamo se lo sapesse o tacesse per orgoglio islamico, che si trattava del Pantokrator, ossia di quel Gesù che il Corano chiama «l’alito di Dio asceso fino al quarto cielo».

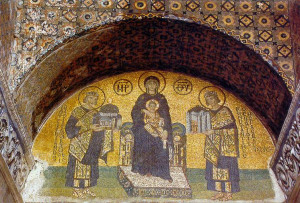

Intanto ci si muoveva lentamente verso l’ingresso della Grande Chiesa. Bisognava continuamente compattare il gruppo; ciascuno di noi, specie se appassionato fotografo, era attratto dalla miriade di reperti di risulta sparsi sul terreno dello spiazzo antistante la basilica. Colonne, capitelli bizantini lavorati a bulino, lastre con iscrizioni in greco e simboli cristiani, un lungo pezzo di trabeazione con una bella processione di agnelli, un bellissimo ambone, montato all’aperto, sul quale salimmo per una foto ricordo. Amammo pensare si trattasse di quello dal quale aveva parlato il Crisostomo incantando i fedeli col suo aureo eloquio. Ci decidemmo, infine, a entrare, attraversando il vestibolo e il pronao gremiti di gente. Sulla lunetta della chalkè troneggiava accogliente la Vergine Basilissa, col Cristo bambino in grembo, come un encolpio, affiancata da Giustiniano che le offre il modellino della basilica e da Costantino che le porge quello della città. Uno dei pochi mosaici salvatosi dalla furia iconoclasta degli Isaurici prima e dei Turchi poi. Dalla porta già si intravedevano i bagliori di luce lattiginosa dell’interno e lo spazio enorme che si apriva a ventaglio verso un’altezza di cui non si vedeva il vertice.

Una volta entrati, però, si viene presi da una sorta di malessere stendhaliano, un disorientamento indescrivibile per via della commistione di bellezza e disordine. Lo sguardo è istintivamente attratto dalla visione complessiva della cupola, con i suoi trentuno metri di diametro, poggiata su potenti pilastri, mentre in corrispondenza dei lati è sorretta da vasti archi ciechi. Lungo i lati le arcate a due piani e le colonne, disposte a semicerchio, conducono alla conca absidale. Sul versante sud, fin quasi al centro dell’immensa aula, si ergeva nella sua trama scheletrica una stridente e invasiva impalcatura da cantiere che impediva la visione immediata di gran parte della chiesa; così pensammo che finalmente i turchi avessero compreso l’urgenza di restaurare il monumento che può giustificare la loro vocazione europea. Nonostante ciò si percepiva una visione rugginosa risultante dalla composizione dei marmi che rivestono le pareti, una vera arditezza di accostamenti cromatici. Sui pilastri e sui muri, tra cornici scanalate di marmo bianco del Proconneso, spiccavano i colori dei porfidi egiziani, dei marmi rosati di Sunnada, verdi dell’Eubea, la breccia arenaria della Tessaglia con cui sono scolpite le colonne che si aggiunsero a quelle prese dai templi pagani di Efeso e di Baalbeck. Mancano gli onici incastonati tra ori e argenti e l’imponente decoro musivo, sia quello precedente l’iconoclastia sia quello successivo coperto, poi, d’intonaco dagli Ottomani. Queste pareti continuano a stupire, per via delle arterie marmoree che si intrecciano in maniera informe. I motivi vegetali dei capitelli ricordano la Persia dei Sassanidi, ma nel complesso l’edificio è ora solo l’ombra di se stesso e incute un certo senso di angoscia. I visitatori si aggirano alla rinfusa, senza una meta precisa, col naso all’insù; sembravano gli esploratori della misteriosa soffitta di una vecchia casa nobiliare che custodisce brandelli di una gloria passata. Santa Sofia trasformata in museo è quello strano museo che esibisce se stesso come unico prezioso reperto. Così pensai quella soffocante mattinata di luglio.

Il Pantokrator al centro della cupola che turbò Tursun Bey non c’è più. Al suo posto, a cinquantasei metri d’altezza, illuminata da quaranta finestre, un’astratta decorazione calligrafica rutilante di colori e composizioni geometriche tra le quali sono disposte, in bella scrittura dalle forme estremamente stilizzate, parole del Corano vergate nell’inconfondibile calligrafia sulus del XVI secolo. È la famosa decorazione “a rabesco”, disposta a rami, che il linguaggio comune chiama arabesco. È quasi tutto ciò, salve le dovute eccezioni, che l’islam concede in materia iconografica, almeno nei luoghi di culto. Pamuk, nell’altro bel romanzo Il mio nome è rosso, racconta le rocambolesche e tragiche vicende dei miniaturisti della corte del Sultano chiamati a decorare con figure di uomini e animali i codici che potevano circolare solo tra le mura della Sublime Porta. Scuole iconografiche clandestine lavoravano esclusivamente per il diletto dei potenti che, proprio in virtù della proibizione religiosa, non rinunciavano all’ebbrezza estetica delle belle immagini. I sultani, non ostante la scelta confessionale dell’aniconismo, non rinunciavano neanche alla vanità di farsi fare il ritratto. Al museo del Topkapi Saray si può ammirare il ritratto di Mehmed II “il conquistatore”, colui che fece di Santa Sofia una moschea demolendo altare, ambone e qualsiasi altro segno di culto cristiano e sostituendoli con mihrab e minbar, luoghi rituali della direzione e della persuasione. Il sultano con aspirazioni di califfo e di imperatore è raffigurato nell’atto di odorare una rosa mentre il ritratto documenta l’influsso della pittura italiana, nel caso specifico di Gentile Bellini.

Per noi occidentali d’ascendenza culturale cristiana è difficile da capire la questione delle immagini e della loro proibizione. Le vicende religiose bizantine hanno consegnato alla storia l’intricatissima vicenda della lotta iconoclasta che ha fatto versare fiumi d’inchiostro per renderla nella sua interezza; una vicenda tra alti e bassi, lotte e riconciliazioni, fazioni e controfazioni, sinodi e concili celebrati ad hoc per distinguere, bizantinamente, tra adorazione e venerazione, tra tipo e prototipo ma, in sintesi, testimonianza preziosa degli effetti nefasti di ogni integralismo religioso, delle patologiche fobie sacrali che sono il patrimonio più triste dell’umanità. Non di rado si prende a pretesto l’intransigenza religiosa col suo falso zelo per il semplice scopo dell’esercizio del potere. A Costantinopoli si è verificato a partire dagli imperatori isaurici, almeno, fino a Recep Tayyip Erdoğan.

L’imperatore Leone III, capostipite della dinastia isaurica, di sicuro si preoccupò poco del conflitto teologico provocato dalla questione iconoclasta; l’ordine impartito della distruzione delle icone e la persecuzione degli iconoduli era funzionale all’incameramento dei beni dei monasteri dove erano prodotte le icone venerate dal popolo. Per non dire dell’ipocrisia che indusse gli ortodossi difensori della fede islamica a cancellare i volti dei cherubini mosaicati sui pennacchi della grande cupola per poi farsi fare il ritratto da appendere alle pareti dell’harem. I poveri cherubini sono ormai macchie di colore sulle pareti, un alone indistinto di piume variopinte. La vandalica distruzione dei Buddha di Bamiyan, per andare alla nostra epoca, è il frutto più maturo della radice politica dell’iconoclastia islamica, così come la scandalizzata reazione per le vignette satiriche in cui l’immagine è deprecata in quanto trasmettitrice di un messaggio. Le immagini hanno la cattiva abitudine di “aprirci” gli occhi!

L’aniconismo risultante dall’iconofobia è, nella sua essenza, una patologia dell’uomo religioso; è tendenza farisaica che si erge a difesa di Dio, tutrice della sua conchiusa e inaccessibile trascendenza che Dio non potrebbe difendere senza l’aiuto di zelanti paladini. Filosoficamente è un insolubile problema metafisico che snobba le esigenze dell’estetica affogandole nelle sue aporie; è la cieca considerazione ontologica che si propone come “puro vedere” consistente nel vedere nulla; tema caro ai mistici e pertinente con le forme allogene della loro sensibilità ma assolutamente non alla portata di una comune percezione religiosa. Contraddittoria costruzione teologica che ritenendosi autonoma rinunzia a qualsiasi aspirazione rivelativa nel timore di vedere una verità diversa da quella autoimmaginata. Il risvolto etico è la mortificante menomazione delle facoltà percettive dell’uomo, una re-visione arbitraria della sua stessa struttura antropica. È la considerazione del vedere in sé, della bellezza privata dell’osmotica relazione con bontà e verità, per la risultanza di una estetica della forma che nulla sa dire del vero e nulla propone di buono.

La verità si propone, invece, come immaginazione eteronoma tanto da spingersi, apicalmente nella rivelazione cristiana, a farsi immagine per l’uomo “ad immagine”. L’ontologia cristiana è iconica così come la sua antropologia e la sua vera teologia che è sintesi della sua estetica e della sua forma cultuale. Le icone, nate dal culto e per il culto, non sono che strumenti provocanti nostalgia salvifica; secondo la formula del Niceno II l’atto di venerazione, proskýnesis, è funzionale all’adorazione, latreia, dovuta solo a Dio. L’arte bizantina ha puntato all’innalzamento dell’anima verso Dio, in continuità con la tradizione greca che vide nell’uomo la più alta espressione sia del visibile che dell’invisibile. Così il corpo umano viene idealizzato, stilizzato, spiritualizzato nel canone della rappresentazione artistica, per significare la tensione verso la perfezione assoluta; le immagini dei santi che coprono le pareti delle chiese non sono che modelli esemplari del compimento del processo di “divinizzazione”, tema teologico molto caro alla teologia bizantina a partire dai Padri cappadoci.

La patologia iconoclasta è inammissibile pur soltanto alla luce della mera attitudine antropologica di tradurre aspirazioni spirituali per immagini, o in maniera globalmente artistica. La visione dell’immagine della cosa è nostalgia della cosa, fino al limite della nostalgia dell’essere; visione come esperienza gioiosa e dolorosa insieme di un telos percepito come vera casa, luogo di inveramento esistenziale, velato e rivelato nel segno immaginifico che è luogo di simbolico ricongiungimento delle apparenti contraddizioni e perciò utopica situazione di riconoscimento e di incontro. Il diritto di Dio è di non contraddire la struttura ontologica plasmata da lui stesso, col fango della contingenza, a sua immagine e somiglianza per via dell’infusione del suo soffio.

Santa Sofia stessa è, in quanto monumento alla Divina Sapienza, sintesi della contingenza e della trascendenza edificata, in immediatezza simbolica, in immagine architettonica. Attraversando i suoi anditi, i suoi corridoi scoscesi verso le logge superiori, sporgendosi dai matronei incorniciati dalle fragili colonne sull’immensa aula, contemplando, dal basso e dall’alto l’altra Basilissa dell’abside che porta sulle ginocchia il Verbo “circoscritto” immagine dell’incircoscrivibile, si ha netta la visione del nostro essere di terra e di cielo, del deterioramento contingente restaurato dalla bellezza resasi visibile. Un edificio paragonabile alla mitica Fenice, capace di risorgere dalla sue ceneri. Demolito e ricostruito nel corso dei secoli, attaccato dagli uomini, dalle intemperie e dai sismi mostra di sé la sua estrema vulnerabilità. Contemporaneamente conserva il fascino dell’allusione trascendente, della sfida alla terra per la conquista del cielo; casa dell’homo simbolicus che oltre al simbolizzare nulla sa dire del mistero che lo inabita e lo trascende.

Come afferma il filosofo Fabrice Hadjadj, convertitosi alla fede cristiana dopo un’intensa ricerca esistenziale, si arriva finalmente alla scoperta che tutto è segno, tutto rivela che l’uomo ha bisogno di Dio, che la terra, in ogni sua virgola, conduce al cielo e che non ci sono altre vie. È la «mistica della carne», propagandata da Hadjadj, ma è, a un tempo, la contraddizione salvifica dell’incarnazione cristiana per cui «la gloria di Dio è l’uomo vivente» stando all’illuminante affermazione di Ireneo di Lione.

Quasi al termine di quella calda giornata di luglio compresi di trovarmi all’interno di uno spazio magnetico dal quale risultò difficile allontanarmi, nonostante tutto ciò che mi circondava sembrasse irreale, non immediatamente utile, non completamente bello ma estremamente misterico. Osservavo gli altri turisti, appoggiati ai pilastri, seduti sui gradini, affacciati alle logge, guardarsi intorno con aria stranita, quasi si fosse abitatori d’un sogno ove è mutata la logica spazio-temporale; altri, con l’occhio incollato all’obiettivo, a focalizzare un particolare musivo, a inquadrare una teoria spaziale, a ricercare la luce che all’interno del luogo si diffonde con sapiente parsimonia e senza costituire un ingrediente fortuito. A loro non fu richiesto di trascrivere le sensazioni, le riflessioni che quell’esperienza aveva provocato, né quale senso avesse avuto per loro quella visita. Probabilmente per molti di loro restò inevasa la risposta al perché dello stranimento, della meraviglia o dello sgomento all’interno di quell’universo architettonico. Troppo spesso le visite turistiche sono vissute dalla nostra cultura alla stregua dei beni di consumo e raramente come occasioni per porsi delle domande.

Santa Sofia è uno di quei luoghi, di quelle oasi, di quelle mete capaci di contrassegnare un viaggio nella dimensione dello spirito. Non primariamente monumento, reperto museale, area di sedime di stratificazioni cultiche ma luogo dello spirito. Da parte mia ho tentato, senza pretesa di esaustività, di trasmettere alcune impressioni e riflessioni nate tra quello spazio architettonico solo per testimoniare la possibilità di un viaggio come esperienza dello spirito. Se architettura è, per convenzionale e logora definizione, arte della delimitazione, qui ci si accorge che essa non è solo funzionale al delimitare per l’abitare ma è propedeutica alla prospettiva del bello come epifania dello spirito, apertura al luogo dello spazio interiore. In tale configurazione si presenta come la tappa di un lungo viaggio iniziato dalle caverne paleolitiche quando l’uomo avvertì la necessità di ornare il suo spazio abitativo con la gratuità simbolica di disegni e incisioni. Credo abbia un fondamento l’interrogarsi sul senso di tali fenomeni. La storia dell’estetica è lì a dimostrarlo. Ma questo è un altro discorso e, se si vuole, un discorso che deve continuare per dare senso spirituale allo stranimento e sensibilizzare la cultura contemporanea ai valori più alti dello spirito; per porre rimedio, per dirla con Gadamer, a quella «indigenza simbolica» che corrisponde alla crescente irriconoscibilità e impersonalità del mondo in cui viviamo.

Ed è proprio per questo che sarebbe stato più opportuno lasciare a Santa Sofia lo statuto di «soglia dello spirito», a partire dalla quale ogni homo religiosus potesse trovare non l’approdo ma il punto di partenza per una esistenziale ricerca nello spirito e nella verità. Con l’averne convertito lo statuto in moschea non credo si sia reso un buon servizio all’islam stesso, anzitutto: ne risulta una moschea part time, con tendaggi che devono velare e svelare immagini che sono patrimonio dell’umanità e che contraddicono l’aniconismo di quel culto. E non è che il culto reso a Dio sia più spirituale e più puro e più vero se celebrato in quel luogo. Potrà essere più vero e puro quando la Turchia saprà aprirsi a quella laicità che era nella prospettiva immediata del suo padre fondatore Mustafa Kemal Atatürk; e a quei valori di rispetto della libertà e della dignità umani che soli possono qualificare come civile una nazione. Tentare di celare le nefandezze di ogni assolutismo dietro i paraventi fastosi della religione è azione che la storia ha contemplato e stigmatizzato per troppe volte, fino al presente purtroppo. Probabilmente con la nostra quiescente complicità. La mossa assolutista del sultano Erdoğan appare così più un sintomo di fanatismo religioso in cerca di consenso politico che una strategia di avvicinamento all’Europa nata dalla tomba di Antigone come anelito alla libertà contro ogni tirannia, ma anche dalle vicende architettoniche di Santa Sofia e dai suoi mistici mosaici come anelito spirituale alla bellezza increata. E tuttavia il cristiano sa che nonostante ciò la sua fede non dipende né dai luoghi, né dai mosaici, né dalle usanze culturali né dalla religione. Il culto da rendere a Dio inizia dall’amore per l’uomo, perché il corpo dell’uomo è il vero tempio in cui vuole dimorare lo Spirito.

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020

Riferimenti bibliografici

Maria Bettetini, Contro le immagini. Le radici dell’iconoclastia, Editori Laterza, Roma-Bari 2006.

Franco Cardini, Europa e islam. Storia di un malinteso, Editori Laterza, Roma-Bari 2001.

André Grabar, Le vie della creazione nell’iconografia cristiana, Jaca Book, Milano 1983.

Gerhard Herm, I bizantini, Garzanti, Milano 1985.

John Julius Norwich, Bisanzio. Splendore e decadenza di un impero, Mondadori, Milano 2000.

Orhan Pamuk, Il mio nome è rosso, Einaudi, Torino 2001.

Orhan Pamuk, Istanbul, Einaudi, Torino 2006.

Tursun Bey, La conquista di Costantinopoli, trad. di L. Berardi, Mondadori (coll. Islamica), Milano 2007.

_____________________________________________________________

Leo Di Simone, teologo, scrittore, esperto di musica liturgica e di arte sacra, ha insegnato Antropologia culturale e Liturgia presso la Facoltà Teologica di Sicilia (Palermo), l’Istituto di Scienze Religiose di Mazara del Vallo e l’Istituto Teologico di Scutari (Albania). È presbitero della Diocesi di Mazara del Vallo. Tra le sue pubblicazioni, si segnalano i seguenti volumi, editi da Feeria (Panzano in Chianti): Liturgia secondo Gesù. Originalità e specificità del culto cristiano. Per il ritorno a una liturgia più evangelica (2003); Vexilla Regis. La croce dipinta di Mazara del Vallo. Icona pasquale della liturgia (2004); Beato Angelico. L’estetica del Verbo incarnato (2004); Le rotte dei Misteri. La cultura mediterranea da Dioniso al Crocifisso (2008); Liturgia medievale per la Chiesa postmoderna? La questione del “rito antico” nel racconto del “rito romano” (2013). Ha curato, per i tipi de Il Colombre, il volume Trasfigurazione. La Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo. Culto Arte e Storia (2006). L’ultimo suo volume è un saggio biografico su Thomas Merton: Il romanzo di Thomas Merton. Un umanista cristiano nell’era postcristiana, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani (2018).

______________________________________________________________