«Si può fare la storia di un sogno? Pasolini ci direbbe di no. Nel suo lessico, le parole “sogno” e “storia” non stanno troppo bene insieme. Il sogno si fa, si vede, si vive con la forza delle emozioni e delle sensazioni che scivolano anche fisicamente nel corpo donando paure, tremori, desideri. Il sogno sembra svolgersi al di fuori del tempo, della “realtà”, della vita, della Storia: ma solo nella sua apparenza fenomenica, perché poi ce l’ha un suo tempo interno e necessario, e una sua profonda realtà. Come dicevano gli Antichi, il sogno può comunicarci la scienza del vero con immediata e sconvolgente evidenza: molto meglio di quell’incerta scienza del certo che si usa chiamare filologia».

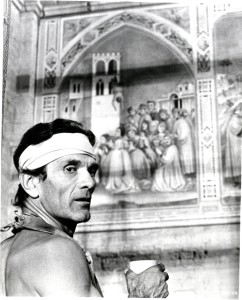

Si apre così Il Decameron di Pasolini, storia di un sogno di Carlo Vecce (Carocci, 2022). Nell’anno del Centenario della nascita di Pasolini (1922-1975), nei giorni in cui si è ancora alle prese con il Covid-19, Carlo Vecce, ci racconta il sogno di Pasolini, con il pennello del pittore-regista, quello dell’apprendista di Giotto che nel film è intento ad affrescare Santa Chiara a Napoli. Il sogno che fu già di Boccaccio è quello di una, narrazione che si staglia direttamente nella Storia, quella con la S maiuscola.

«Il Decameron di Pasolini è un sogno – scrive Vecce. «Un sogno, per certi aspetti, contro la Storia, e al di fuori della Storia (che è sempre, secondo Elsa Morante, “uno scandalo che dura da diecimila anni”). Il suo autore l’ha pensato proprio in questo modo, vivendo come in un sogno perfino le fasi più concrete e convulse della sua realizzazione. Così facendo, si è trovato nella condizione migliore per entrare totalmente nel cerchio magico della narrazione. Fuori del cerchio c’è la Storia, c’è la morte: il destino crudele che attenderebbe inesorabile Sheherazade alla fine di ogni notte se non ci fosse ogni volta ad allontanarlo l’incanto di una nuova storia che germina dalla precedente e non finisce mai; la tragedia collettiva della peste che sconvolge la società umana al tempo di Boccaccio, e alla quale dieci giovani oppongono nelle storie che si raccontano tutta la forza della loro voglia di vivere; l’ultimo e più recente olocausto del nostro tempo, un abisso peggiore di quello aperto dai nazisti, un olocausto che per Pasolini è il genocidio (morale, culturale, linguistico, e talvolta anche reale) dei popoli, dell’Italia e del mondo, l’omologazione e l’annichilimento della diversità umana, compiuti dal consumismo e dal neocapitalismo».

Perché dedicare a questo libro di Vecce qualche riga qui, in Dialoghi Mediterranei? Il libro ci ricorda la forza del sogno di Pasolini pittore del Decameron, un sogno di uno scrittore impegnato, un archeologo della memoria, di un innamorato, di Napoli e dell’Italia, di un “sogno che guarda a Sud e a Oriente, al Mediterraneo, al grande mare salato”.

Il film di Pasolini che venne presentato il 29 giugno del 1971 al XXI Festival del cinema di Berlino ha sullo sfondo la peste, quella del 1348 da cui prende avvio la vicenda dei dieci giovani fiorentini che momentaneamente, per dieci giorni, lasciano alle spalle il caos morale e sociale provocato dal contagio a Firenze, per ripensare la città, ricostruirla su nuovi valori laici e urbani, e ritornarci, benché imperversi ancora la pandemia. Un messaggio di speranza quello di Boccaccio, dunque, che confida nella ricostruzione della città alle prese con le macerie della peste, un sogno ma concreto che è il sogno che ci regala l’arte.

Vecce racconta il sogno di Pasolini per immagini, con il pennello dell’apprendista di Giotto che affresca le pareti di Santa Chiara a Napoli, città già cara a Boccaccio, Napoli dove il Certaldese passò quasi dieci anni, e che Pasolini aveva davvero “scoperto” quando nell’estate del 1959 con una fiat 1100 aveva percoso le coste della penisola da Nord a Sud, raccontando le cose viste e vissute in un diario di bordo, per la rivista “Successo” che avrebbe preso il titolo La lunga strada di sabbia.

Vecce racconta il sogno di Pasolini per immagini, con il pennello dell’apprendista di Giotto che affresca le pareti di Santa Chiara a Napoli, città già cara a Boccaccio, Napoli dove il Certaldese passò quasi dieci anni, e che Pasolini aveva davvero “scoperto” quando nell’estate del 1959 con una fiat 1100 aveva percoso le coste della penisola da Nord a Sud, raccontando le cose viste e vissute in un diario di bordo, per la rivista “Successo” che avrebbe preso il titolo La lunga strada di sabbia.

Lo sguardo del pittore è quello del regista Pasolini, ma perché Napoli? Perché come per Boccaccio che nel Decameron confida al lettore nella introduzione della giornata IV di aver scelto Peronella, o Gemma o Bartolomea (II 10) e fatto scendere le muse dal Parnaso, anche Pasolini sceglie uomini e donne di Napoli, dei suoi vicoli in cui si snodano le loro vicende, vicino a un mare che portava ricchezza per pochi, mentre altri da quel mare traevano profitto come quel Landolfo Rufolo che parte dalla costiera amalfitana e per diventare più ricco decide di farsi corsaro (II 4).

Perché Napoli? Perché come scrisse Dante Ferretti: «il Decameron di Pasolini è un film mediterraneo, calato nell’universo napoletano», e lo conferma una lettera a Rossellini ove emerge il progetto di un Decameron tutto napoletano, lungo quasi tre ore: «oltre Napoli, prevedeva la “Cicilia”, la “Barberia”, il mare; e quindi i castelli normanni dell’Italia meridionale, i castelli feudali della Loira, il deserto con le casbah, i “legni”: le navi che solcavano il Mediterraneo, dall’Egitto alla Spagna». Ben otto novelle dedicate alla Sicilia, due alla Tunisia ma non manca l’Egitto e con Alatiel il protagonista è tutto il Mediterraneo, e perfino il Cattai, la Cina.

Perché Napoli? Perché come scrisse Dante Ferretti: «il Decameron di Pasolini è un film mediterraneo, calato nell’universo napoletano», e lo conferma una lettera a Rossellini ove emerge il progetto di un Decameron tutto napoletano, lungo quasi tre ore: «oltre Napoli, prevedeva la “Cicilia”, la “Barberia”, il mare; e quindi i castelli normanni dell’Italia meridionale, i castelli feudali della Loira, il deserto con le casbah, i “legni”: le navi che solcavano il Mediterraneo, dall’Egitto alla Spagna». Ben otto novelle dedicate alla Sicilia, due alla Tunisia ma non manca l’Egitto e con Alatiel il protagonista è tutto il Mediterraneo, e perfino il Cattai, la Cina.

Perché Napoli? Per salvarla raccontandola, rendendola l’assoluta protagonista del film attraverso pennellate sempre realistiche, mai sentimentali, e fedele per questo alla poetica del Boccaccio, sempre a tratti spietatamente realistico. Il pittore regista e archeologo, scava nel presente per salvare una memoria che è il segreto per gettare le basi per il futuro. Napoli popolare, e la sua architettura spesso lasciata all’incuria dell’uomo, quella “ferita a morte” per usare le parole di un altro sguardo innamorato su Napoli, quello di Raffaelle La Capria venuto a mancare pochi giorni fa (1922-2022): la speculazione edilizia, i vicoli, il suono di una città che non dorme e che di notte deve trovare il modo per sopravvivere, come la lunga notte di Andreuccio, e di quanti napoletani, «esclusi dal potere» e dalla Storia.

Una Napoli popolare, microcosmo di un’Italia popolare che cercava a Caserta Vecchia, nel napoletano, a Napoli, nei suoi vicoli, ambienti, strade, luoghi dagli edifici sottoposti all’incuria: cosi – scrive Vecce – rievocando quei luoghi, già cari a Boccaccio e poi a Pasolini, gli restituisce la vita con un suo sogno, che è il sogno di chi è innamorato di Napoli.

Per Vecce il Decameron di Pasolini, mentre la peste imperversa, sarà un gesto di pietas per un mondo scomparso, o che sta per scomparire per sempre. Pietas verso un’Italia che non c’è più: da qui il bisogno di rappresentarla, dipingerla; e difatti, quando si trova davanti all’affresco, non finito e ancora in corso, alla fine del film, Pasolini pittore dice «Perché realizzare un’opera quando è così bello sognarla soltanto?». Si rivolge all’opera e non a noi, per continuare a sognarla, per continuare a dipingerla….

Per Vecce il Decameron di Pasolini, mentre la peste imperversa, sarà un gesto di pietas per un mondo scomparso, o che sta per scomparire per sempre. Pietas verso un’Italia che non c’è più: da qui il bisogno di rappresentarla, dipingerla; e difatti, quando si trova davanti all’affresco, non finito e ancora in corso, alla fine del film, Pasolini pittore dice «Perché realizzare un’opera quando è così bello sognarla soltanto?». Si rivolge all’opera e non a noi, per continuare a sognarla, per continuare a dipingerla….

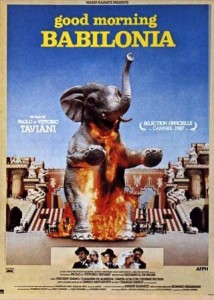

È una denuncia contro il potere, e l’inno al potere dell’arte che ricorda un altro grande film che di traversate parla ma quelle oceaniche: Good morning Babilonia dei Fratelli Taviani che raccontano l’amore per il cinema attraverso il sogno americano. Due giovani fratelli di San Miniato a Monte, figli di artigiani e restauratori di chiese, partono per l’America per far fortuna e lasciano l’anziano padre contrariato della loro scelta.

In America dopo lavori umilianti e sottopagati, entrano nel mondo del cinema lavorando per il regista David Griffith per il padiglione italiano dell’Esposizione Universale di San Francisco, perché restarrare chiese e fare cinema ha lo stesso scopo di salvare quel che altrimenti andrebbe perduto. I due Fratelli si allontano e si dividono per varie vicende personali, ma con l’avvento della Prima Guerra mondiale, la cinepresa li riavvicina e li riprende sul campo di battaglia. Quel film ne conserverà la memoria, familiare e universale, per i posteri.

Vecce ci racconta come la cinepresa di Pasolini il cui sguardo coincide con quello del pittore, riprenda per salvarla, l’Italia operosa, quella lasciata ai margini dal potere, di donne dei vicoli, le nuove muse, e di luoghi lasciati all’incuria e che lui visitava con scrupolo da archeologo prima di farne gli spazi dei suoi film:

«le periferie romane, fra le borgate e i cantieri degli anonimi palazzoni in costruzione, i borghi e le campagne dell’Italia rurale, dell’Appennino e del Sud, i Sassi di Matera, e poi il Terzo Mondo, l’Africa, il Medio Oriente, l’India». Pasolini attraversa come la Alatiel di Boccaccio il Mediterraneo, «trascinando la troupe e le macchine e gli attori e le folle di comparse sul mare e sotto il sole. Un panorama entusiasmante per il regista, ma terrificante per il produttore, che dal lato finanziario non se la sta passando troppo bene dopo le spese enormi sostenute per la Medea. E, infine, c’è sempre Napoli: «la Napoli popolare continua ad essere il tessuto connettivo del film. Pasolini ha sì corretto la «prima idea ispiratrice», ma le è anche rimasto fedele, confermando ai racconti napoletani («il gruppo più grosso») una centralità indiscussa. Nella sua visione, la disastrata ex capitale del Mezzogiorno, in piena decadenza sociale e civile, torna a essere una capitale interregionale, internazionale, mediterranea».

Vecce ci fa entrare nell’officina di Pasolini il quale pare fosse profondamente rammaricato che la sua rappresentazione di Napoli non avesse quella totalità da lui ambita. Sarebbe felice di sapere che sia riuscito a dare l’essenza della città, più come un pittore impressionista o addirittura come un Seurat attraverso dettagli significativi che danno vita a tableaux vivants del Trecento, nati da un percorso suo, percorso doloroso alla ricerca di quanto l’Italia neocapitalistica ha distrutto, con inaudito cinismo, l’Italia.

Vecce ci fa entrare nell’officina di Pasolini il quale pare fosse profondamente rammaricato che la sua rappresentazione di Napoli non avesse quella totalità da lui ambita. Sarebbe felice di sapere che sia riuscito a dare l’essenza della città, più come un pittore impressionista o addirittura come un Seurat attraverso dettagli significativi che danno vita a tableaux vivants del Trecento, nati da un percorso suo, percorso doloroso alla ricerca di quanto l’Italia neocapitalistica ha distrutto, con inaudito cinismo, l’Italia.

Il mare è il grande assente nel film, lo vediamo di sfuggita da inquadrature riprese dall’alto a Ravello «che evocano il sublime paesaggio marino della Caduta di Icaro», scrive nei suoi appunti per la sceneggiatura Pasolini, dall’alto quasi come se volesse dire che è distante, ma la sua presenza incombe. È la prospettiva mediterranea a cui si riferiva Ferretti.

Ma che cos’è una prospettiva mediterranea? È guardare il mondo con l’occhio del regista e del pittore Pasolini, dal punto di vista di chi i piedi li ha bagnati in quelle acque, dal punto di vista di quelli lasciati alla deriva, dal punto di vista di chi guarda Napoli dal mare.

Significa dare il senso del Mediterraneo come spazio che ha l’abilità, se ci si mette nella posizione dell’ascolto, di raccontare le storie, e la Storia, come fece Boccaccio che al mare dedica ben dieci novelle, come fa Pasolini che ai suoi affreschi incompiuti guarda mentre le affida la sua poetica: «Perché realizzare un’opera quando è così bello sognarla soltanto?». Perché Pasolini, come Raffaele La Capria confessa in un’intervista del 2020, non aveva una visione del mondo morale, ma una visione del mondo estetica.

Un film dal moto ondoso il Decameron di Pasolini, dove le storie ci portano nei luoghi con le storie: tutti raccontano e realizzano quest’opera in progress e che il pittore pertanto non riesce a finire. Il non finito di Pasolini invita a riflettere, con la peste che incombe ancora nelle nostre città, sul potere dell’arte: la peste è sempre là fuori, come ci ricorda Vecce nel finale del libro, ma l’artista continua a sognare la realizzazione artistica del mondo che sta rappresentando, e sognandola incoraggia a continuare a credere che l’arte faccia sognare, ma sempre tenendo i piedi nella Storia, per raccontare le storie di chi una voce non ce l’ha, usando la telecamera per non dimenticare luoghi di un’Italia che Pasolini vede al tramonto. La pensano allo stesso modo i Taviani quando al regista Griffith, geloso delle abilità e della fantasia creatrice dei due artigiani italiani, Nicola e Andrea, in uno dei momenti più solenni della celebrazione dell’arte del cinema, Nicola dice: «Io sono il figlio del figlio del figlio di Michelangelo: tu di chi sei figlio»?

Alla telecamera Pasolini, come i Taviani, affida l’atto d’amore dell’arte impegnata nel recupero della memoria, e attraverso il racconto dei dimenticati dalla storia, “salvare”, con l’arte e attraverso l’arte, con il pennello di uno dei pittori più fedeli all’imitazione della realtà come Boccaccio lo presenta in Decameron VI 5, Napoli e l’Italia, il nostro passato, il passato delle funi sommerse di un mare nostro, aperto e inclusivo, ma ancora in corso d’opera. Al mare come spazio artistico bisogna guardare come Pasolini al suo affresco perché l’arte faccia da testimone, racconti e trasformi mentre chi dipinge e chi scrive sogna e si attiva per un mondo migliore.

Dialoghi Mediterranei, n. 57, settembre 2022

_____________________________________________________________

Roberta Morosini, professore Ordinario presso la Wake Forest University (USA, ha scritto numerosi saggi su donne in viaggio nel Mediterraneo medievale, su Dante (Dante, il Profeta e il Libro, L’Erma di Breschneider, 2018), e sulla rappresentazione artistica del mare nel Trecento. È finalista di MARetica con il suo ultimo libro Il mare salato. Il Mediterraneo di Dante, Petrarca e Boccaccio (Viella, 2020). La sua monografia I cieli naviganti. Domenico Rea, Boccaccio e Napoli è stata edita nel 2021 dalla Libreria Dante&Descartes di Raimondo di Maio, amico e custode fedele di Rea e dei suoi racconti.

______________________________________________________________