di Elena Biagi

Il percorso di costituzione di un’identità si articola attraverso dinamiche complesse, nelle quali la formulazione stessa dei concetti di ‘soggetto’ e di ‘soggettività’ si rivela suscettibile di interpretazioni e letture. Attraverso alcuni riferimenti al testo fondante della cultura araboislamica, il Corano, ci proponiamo di riflettere sul legame che la lingua intrattiene con il Libro sacro, unitamente alle modalità con cui parola e scrittura si intrecciano a costituire un discorso sull’identità.

L’attenzione alla dimensione linguistica e testuale di questo discorso poggia su una duplice consapevolezza. Da una parte, la civiltà araboislamica ha il suo chiaro fondamento nel testo coranico: trasmesso, assimilato e interpretato, il Testo si rivela quale prodotto e insieme ‘generatore’ di cultura, rappresentando un riferimento essenziale per chi voglia tentare di leggere quell’insieme di costruzioni di pensiero, di atteggiamenti e di conoscenze che caratterizzano la cultura in questione (Messick, 1996). Pur attraverso lo spazio dinamico della storia con i suoi cambiamenti e la pluralità di contesti geografici e di appartenenze rintracciabili sotto il nome di ‘Islam’, nelle società araboislamiche la trasmissione di ideali e di condotte da una generazione all’altra segue il filo rosso di un’adesione per lo più coerente ed omogenea al testo sacro. Allo stesso tempo, il tramite di questa interazione tra Testo e cultura, scrittura e realtà, messaggio rivelato e messaggio praticato, è rappresentato dalla lingua, e cioè un codice di segni proprio e peculiare ad un gruppo, per quanto esteso comunque definito, di persone. Lingua dunque che, sebbene sacralizzata ad essere la lingua per eccellenza, poiché assurta al rango di ‘lingua divina’, mantiene inevitabilmente la sua qualità umana di mezzo di comunicazione, e quindi di linguaggio condizionato, plasmato dalla storia e dalle trasformazioni della comunità parlante.

Riproduzione calligrafica della parola ‘igra’ -Paper Textures Pack II (by Hibbary link by Sedat Aktan pinterest.com)

Respiro divino tra labbra umane

Le speculazioni sviluppatesi intorno al Testo nella tradizione araboislamica hanno contribuito a sacralizzare il suo aspetto formale legato alla dimensione linguistica ed all’arabofonicità. La dottrina teologica di una Umm al Kitāb, (‘Madre o matrice del Libro’), ossia di un “archetipo celeste” del Corano, ha favorito lo sviluppo di un’ideologia della lingua araba (nella fattispecie l’arabo classico) quale lingua perfetta ed inimitabile. Similmente, le disquisizioni intorno alla natura del Testo, che hanno visto prevalere il credo ortodosso in un Corano ‘increato’, hanno contribuito all’identificazione dell’arabo con la Parola divina, di per sé attributo eterno di Dio (Abu Zayd, 2003). Si è dunque seguito un cammino paradossalmente opposto a quello che il Corano stesso sembra indicare, laddove la scelta dell’arabo come lingua del messaggio rivelato appare motivata non da una presunta superiorità insita alla lingua, quanto dalla sua funzionalità rispetto alla trasmissione del messaggio ad un profeta ed al suo popolo (14: 4): «Non mandammo mai un messaggero se non nella lingua del suo popolo, affinché si spiegasse loro». Come suggerisce il versetto menzionato, la lingua (lisān), assurta a lingua sacra, non è in realtà che “la lingua di un popolo”, fortemente intrisa del suo legame con la storia e la cultura che ad esso appartengono; la lingua, divenuta simbolo della miracolosità del Testo e della sua inimitabilità (i‘jāz), non è in realtà che uno strumento utilizzato per mediare la comunicazione tra il divino e l’umano, e di quest’ultimo porta il segno in termini di limite e di storicità; la lingua, infine, assolutizzata dalla pratica recitatoria nella dimensione estetica del significante, al punto che la preghiera di un musulmano, anche non arabofono, deve obbligatoriamente essere condotta in arabo, è in verità una lingua finalizzata allo ‘spiegare’, nel versetto arabo ‘li-yubayyina’ e cioè “a rendere chiaro” un discorso.

Tuttavia, supportate dalla prepotenza dell’estetica sonora nella recitazione del Testo, la necessità di un’immobilizzazione della lingua, ai fini di una fedele e coerente trasmissione del messaggio veicolato, e l’esigenza, di carattere storico, sociale e politico, di rivendicare una ‘superiorità’, sembrano aver fatto di una lingua scelta, per specifiche funzioni e condizioni, una lingua eletta, a cui attribuire carattere di purezza e perfezione. La pretesa di una sacrale fissità linguistica, invocata a più voci dai fedeli al dogma di un Corano eterno, si accompagna alla rappresentazione del Testo come un tutto pieno, in cui nulla, nemmeno il «bianco della spaziatura» (Facioni, 2005: 107), lasci spazio all’inafferrabile.

Nella consapevolezza che la lingua araba non è solo la lingua coranica, poiché, pur rappresentando lo strumento di ricezione e trasmissione del Libro, non si esaurisce in esso, il presente contributo intende proporre alcune riflessioni sul come lingua e testo abbiano esercitato un’influenza nel determinare comportamenti e modalità di pensiero. Custode e garante di una forma linguistica, il Corano viene dunque esplorato quale testo forgiante un’attitudine al linguaggio ed un approccio a quella soggettività che, attraverso il linguaggio, cerca la sua articolazione (Adonis, 2005: 20-36).

Riproduzione calligrafica di ‘al-samī‘’, Colui che tutto ascolta, uno dei 99 bei nomi divini (www.sufi_.it_)

Parola dell’ordine o parola d’ordine?

L’incipit della sūra 96, la cosiddetta “Sūra del grumo di sangue”, rappresenta notoriamente l’esordio della rivelazione coranica. Similmente, esso racchiude alcuni termini rappresentativi delle caratteristiche del messaggio rivelato e, più in generale, alcuni aspetti che ci sembrano poter qualificare le dinamiche tra soggetto, lingua e rappresentazione del sé. Il nodo cruciale, da cui prende avvio la nostra riflessione, si riassume nell’imperativo iniziale iqra’ (iqra’ bi’smi rabbika, variamente tradotto come «leggi» o «proclama nel nome del tuo Signore»). La radice q-r-’, a cui appartiene il termine stesso al-Qur’ān, ricorre più volte nel testo sacro dell’Islam, con i vari significati inclusi nel campo semantico delle tre radicali: “leggere”, “proclamare” e “recitare”.

L’imperativo iqra’ ben esplicita le modalità del waḥy muhammadiano, e cioè dell’ispirazione profetica e della sua comunicazione, spingendoci a due osservazioni di natura non solo linguistica. La prima riguarda l’utilizzo del verbo isolato, e cioè slegato da un complemento oggetto, che chiarisca il ‘che cosa’ debba essere letto o recitato. L’assenza di esplicitazione di un oggetto della recitazione isola, assolutizzandola, l’azione del ‘recitare’, e carica il verbo di pregnanza simbolica: «qirā’a, la recitazione, rappresenta così l’azione umana che crea lo spazio esistenziale, la sfera intermedia dell’esistenza, in cui Dio e uomo si incontrano» (Abū Zayd, 2002: 212-3). L’invito al recitare fa perno, inoltre, sulla dimensione coinvolta parallelamente a quella della voce recitante, e cioè il samā‘ o “ascolto”.

Se Dio è “Colui che tutto ascolta” (al-samī‘, uno dei 99 bei nomi divini), ci interroghiamo qui sulla qualità dell’uomo nel suo essere ‘ascoltante’ e sulla pregnanza che l’azione legata al samā‘ acquista non solo nel vocabolario coranico, ma nel comportamento del musulmano più in generale. Il profeta Muḥammad è chiamato ad udire, prima ancora che a ‘leggere’ e a proclamare, e altrove nel Corano viene invitato a «non muovere la lingua» ad affrettare la rivelazione, poiché la sua recitazione deve seguire la recitazione divina (75: 16-18). Parimenti, il verbo dalla radice s-m-‘ viene menzionato alla X forma, che è la forma di un’azione compiuta con sforzo e intenzionalità, ad indicare la necessità di un ascolto attento del Corano recitato, come strumento per guadagnarsi la misericordia divina (7: 204). La dimensione auricolare viene dunque valorizzata come spazio fondamentale della vita del credente, in ciò consolidando nuovamente una pratica individuale e collettiva di recitazione e di ascolto del messaggio rivelato. Sembra dunque essere privilegiata una modalità di contatto con il testo attraverso la fisicità – del suono – rispetto all’astrazione – del pensiero. Testo salmodiato, prima ancora che pensato? Voce che invade e pervade nell’incanto del senso auditivo, prima ancora che voce parlante e comunicante? Lingua ricevuta prima ancora che recepita, immediatezza del fonema rispetto alla mediazione del semantema?

La seconda riflessione, che si ricongiunge alla prima e la articola, riguarda il modo del verbo iqra’, e cioè l’imperativo, in arabo amr. Il modo, senza tempo, dell’ordine attraversa tutto il testo coranico, percorrendolo come un’eco dell’originario imperativo kun, “sia!” in cui si identifica il Verbo divino creatore. L’uomo-creatura è dunque il ricettore di un messaggio ed è chiamato a parlare «nel nome di» Dio (96: 1), quest’ultimo l’unico autentico ‘Soggetto’ che nel Corano si esprime in più di una persona. Sia essa la persona singolare dell’anā, (‘Io’), o quella plurale del naḥnu, (‘Noi’), o ancora quella del huwa (‘Egli’), la Persona divina occupa la funzione del mutakallim, participio attivo indicante il pronome-soggetto dell’interlocutore ‘parlante’; l’uomo, nella figura del profeta, del credente o della creatura in generale, viene a sua volta nominato linguisticamente nella persona del muḫāṭab, participio passivo che in arabo indica “l’interpellato”, e cioè la seconda persona del “tu”, anta, o del “voi”, antum. L’uomo appare dunque parlante in quanto, prima ancora, parlato da un Dio che rappresenta l’unico Anā che possa dirsi quale ‘Io’. Anā e anta: nel mezzo una parola che si muove dal primo al secondo nella forma frequente di un ordine, rispettivamente esplicitato e seguito, detto e ascoltato. All’ordine del kun, perpetuato nei numerosi imperativi divini, la risposta dell’uomo si colloca nei termini dell’obbedienza o della disobbedienza: in ogni caso, l’agire (ed il parlare?) umano si qualifica come un’adesione, o meno, ad un qualcosa di udito, ascoltato, espresso dall’Altro divino.

Accanto all’ordine troviamo frequentemente la formulazione della domanda retorica, paradigma linguistico di una modalità di comunicazione in cui la risposta dell’uomo-anta interrogato non può che collocarsi nello spazio di un assenso all’Io-Allah che interroga. Ciò si evidenzia, ad esempio, nel famoso ‘versetto di alastu’, considerato a buon diritto dal misticismo islamico il simbolo di un’appartenenza dell’uomo a Dio già anteriormente alla sua esistenza come creatura. Tale versetto assume uno spessore simbolico di rilievo se considerato sia dal punto di vista linguistico che del contenuto. Nella “Sūra del Limbo”, leggiamo (7: 172):

«E quando il tuo Signore trasse dai lombi dei figli d’Adamo tutti i lor discendenti e li fece testimoniare riguardo a se stessi: “Non sono Io”, chiese, “il vostro Signore?” Ed essi risposero: “Certamente sì, l’attestiamo!” E questo facemmo perché non aveste poi a dire, il Giorno della Resurrezione: “Noi tutto questo non lo sapevamo!”»

«Non sono Io il vostro Signore?» A-lastu bi-rabbikum? Sigillo di un retorico domandare che ricorre frequente nel Corano (in particolare attraverso l’utilizzo di a-laysa, “non è forse…?”), l’interrogativo non lascia spazio che ad un balā, “Sì, certo!”. Da un punto di vista linguistico, la particella araba balā acquista una pregnanza simile all’opposta particella negativa kallā, altrove usata nel Corano: essa identifica infatti l’affermazione, l’asserzione consolidata dalla certezza, il sì inequivocabile che non lascia spazio all’insinuazione del dubbio. Dunque, là dove l’uomo è chiamato a testimoniare l’essere (“li fece testimoniare riguardo a se stessi”), il suo dire prende la forma di un’affermazione già nota o prevista. La domanda dell’essere umano non può allora che essere una risposta conosciuta? Lo sguardo non può che rivolgersi all’indietro, nel percorso già tracciato di un ritorno, nella ripetizione dell’adesione originaria a Dio?

«Leggi nel nome del tuo Signore / che ha creato / Ha creato l’uomo da un grumo di sangue» (96: 1-2). Si rinnova il legame tra il Verbo e la creazione (ḫalq): l’uomo creato è inserito in uno spazio di cui è la parola divina, proferita ed insegnata, a determinare il perimetro e le dimensioni: uno spazio di sospensione, come suggestivamente rivela l’etimologia di ‘alaq. Il termine, che significa appunto “grumo di sangue”, appartiene alla radice del “sospendersi”, “attaccarsi a”, come a configurare visivamente l’immagine dell’essere umano appeso, volto all’attesa di una Voce che lo guidi, lo indirizzi, gli parli insegnandogli ciò che esso non conosce.

La Voce ed il sussurro: Iblīs e l’imperativo disobbedito

La Voce ed il sussurro: Iblīs e l’imperativo disobbedito

L’essere umano si configura dunque quale connaturatamente bisognoso della voce dell’Altro divino ed è qualificato secondo la sua disponibilità ad aderire a tal voce. Ciò appare simbolicamente riproposto nell’usanza tradizionale islamica di sussurrare all’orecchio del neonato l’invito alla preghiera, quasi segnando l’ingresso nell’esistenza come un’entrata nella dimensione dell’ascolto (della voce divina). Alla dimensione auricolare si riconduce, d’altronde, il termine stesso aḏān con cui si significa l’appello, o la ‘chiamata alla’ preghiera canonica. Il termine, infatti, appartiene alla radice ’-ḏ-n, che alla II e alla IV forma indica rispettivamente il “chiamare alla preghiera” (lett. “fare ascoltare”) e l’annunciare o “far conoscere” qualcosa; dalla stessa radice deriva uḏun, “orecchio”, ma anche iḏn, “permesso”, “autorizzazione a” (frequentemente menzionato nell’espressione bi-iḏn Allāh, “Dio permettendo”). Non ci appare casuale il fatto che sussista un legame linguistico tra i concetti di ascolto – conoscenza – permesso, qualificanti il ‘movimento’ dell’uomo nei termini di una risposta a un richiamo udito, che ammonisce, insegna, invita e autorizza.

Nel cerchio della Parola prende forma lo spazio in cui si muove la creatura a partire dalla sua genesi, quale viene descritta nel racconto coranico: racconto che, in accordo con lo stile frammentato dell’arte narrativa propria al testo sacro dell’Islam, si insegue a più riprese lungo svariate sure. La Parola, che echeggia quale sfondo ininterrotto dal versetto di alastu a quelli sulla creazione, è ancora la Parola divina, la voce dell’ordine che definisce il luogo della parola umana: la creatura parla dentro il sì alla domanda di Dio, dentro il territorio conosciuto della propria appartenenza originaria. Ed è da un imperativo divino disobbedito che prende avvio il nascere della parola soggettivata: nel no di Iblīs alla Voce ordinante si solleva il grido di un’individualità che prende forma e, nel rifiuto di un comando ‘strutturante’, viene alla luce un tentativo di ‘parlare’ fuori. Fuori da un percorso tracciato, da una risposta prevista, dalla comunione del tutti, nasce la soggettività, l’io-anā nelle vesti dell’uomo.

Un puntuale riferimento ai versetti coranici può essere di aiuto nell’orientare la nostra riflessione su due osservazioni nodali: la relazione tra lingua araba e linguaggio coranico e le modalità con cui il testo sacro articola il discorso sulla soggettività (15: 29-33)

«“E quando l’avrò modellato e gli avrò soffiato dentro del Mio Spirito, prostratevi avanti a lui, adoranti”./ E si prostrarono gli angeli, tutti quanti, insieme / eccetto Iblīs che agli adoranti si rifiutò d’unirsi. / Gli chiese Iddio: “Iblīs, che hai tu che non ti prostri con gli adoranti in adorazione?” Rispose: “Non sarà mai che io adori un uomo, che Tu hai creato d’argilla secca, presa da fango nero impastato”».

I versetti citati appartengono ai rapidi e sparsi riferimenti alla creazione del primo uomo Adamo, modellato da Dio con fango ed argilla. Nel racconto coranico della genesi, Iddio ordina agli angeli di prostrarsi davanti all’essere umano da Lui appena creato: imperativo obbedito dagli angeli tutti, ad eccezione dell’angelo Iblīs. Esula dalla nostra riflessione la pregnanza simbolica attribuita alla figura di Iblīs dalla letteratura esegetica, ripresa in modi diversi dalla speculazione teologica e dal sufismo o misticismo islamico: la prima facendo dell’Angelo ribelle la rappresentazione del male e dell’atto disobbediente, ed il secondo osando il pensiero azzardato che identificava Iblīs con la figura del più autentico e coerente assertore del tawhīd o «assoluta unicità divina» (Saccone, 2008). Riteniamo sia invece importante soffermarci sul come della narrazione coranica, in termini sia linguistici che di contenuto.

L’uomo, creato e infuso del respiro divino, viene dichiarato superiore agli angeli. Nella seconda sūra, si esplicita la ragione di tale superiorità, laddove Dio afferma di aver donato all’uomo la facoltà di nominare: i nomi delle cose, posseduti dalla conoscenza divina, vengono dunque ‘insegnati’ alla creatura che, sola tra tutti gli esseri, è resa partecipe di un sapere e della capacità di farne parola. E poiché nella cultura semitica nominare l’oggetto significa farlo esistere, in una velata coerenza con la teoria nomenclaturistica della lingua (Keele, 2004), l’uomo coranico viene reso partecipe di una conoscenza, ma anche, e soprattutto, di una creazione. La fede nell’assoluta onnipotenza di un Dio creatore condurrà le speculazioni teologiche islamiche all’affermazione di una totale arbitrarietà dell’atto divino creativo, che rinnova l’esistenza delle cose nel susseguirsi di ogni singolo istante del loro essere. Nel fare ciò, ci sembra che suddette speculazioni abbiano obliato l’importante testimonianza coranica di una creatività insita nell’essere umano e sua qualità peculiare. La creatività di un nome che, pur se posseduto dall’eterna sapienza divina che tutto conosce, viene ‘donato’ alle cose per mezzo della parola umana. Attraverso l’ordine di prostrazione impartito agli angeli, Dio battezza dunque la superiorità della Sua creatura.

Nel circuito silenzioso della prima creazione, svuotato di ogni descrizione fisica o spazio-temporale di cui altrove abbonda la narrativa coranica, osserviamo (o meglio, ascoltiamo) il manifestarsi di un primo movimento nella forma di parola: quella diretta da Dio agli angeli, prima, e quella ‘scambiata’ tra Dio ed Iblīs, poi. L’emissione di una parola, proferita e risposta, coincide con la creazione di una prima dimensione spaziale e temporale: la parola divide, la parola separa e istituisce il confine, tra un dentro e un fuori, un io ed un tutti, un prima ed un dopo. Prima della parola di Iblīs: la silenziosità quieta di un’idealizzata e agognata adesione originaria; dopo la parola di Iblīs: il rumore inquieto di una voce isolata che si identifica, e viene identificata, come ‘fuori da’. L’angelo è infatti cacciato fuori: «Esci da qui, che tu sei reietto» (15: 34) e altrove «E disse Iddio: “Fuori di qui, esci da qui spregiato e reietto”» (7:18). Vedremo di seguito come nell’ottica coranica, il fuori venga ad acquisire una dimensione etica determinante alla formulazione del concetto di ‘soggettività’.

L’identità in arabo: la divisione del soggetto e la nascita del dubbio.

L’identità in arabo: la divisione del soggetto e la nascita del dubbio.

I versetti della genesi e del rifiuto di Iblīs permettono di evidenziare la peculiarità di connotazioni che la lingua araba assume nel passaggio dal significato etimologico delle parole al significato assunto nella Weltanschauung coranica. Laddove la parola, nel suo senso radicale primario e/o preislamico, possedeva un significato ‘originale’, identificabile nel campo semantico rappresentato dalla radice, con la rivelazione coranica, e la progressiva acquisizione collettiva del Testo quale strumento di comportamento e di sapere, la stessa parola viene a connotarsi di sensi e di sfumature ‘aggiunte’ che meglio la definiscono (Toshihiko, 1980). Una breve riflessione linguistica sui termini con cui l’arabo significa i concetti legati all’identità ed alla soggettività individuale ci permetterà di evidenziare le forme ed i caratteri di questo ‘passaggio’.

Il primo termine è quello per “identità”, in arabo huwiyya (Zahran, 1987: 231). Parola che partecipa delle stesse radicali del pronome huwa, o “egli, esso”: l’altro è dunque, lessicalmente, riconosciuto come parte costituente dell’io, e l’alterità come elemento appartenente al concetto stesso di ‘identità’. In ciò, l’arabo si discosta dall’etimologia greca dell’identità come ‘identicità’. Se infatti l’aggettivo idíos richiama al “proprio, particolare, privato”, suggerendo l’idea di un’identità come particolarità, o omogeneità separata da un diverso dal sé, la dicotomia io-lui contenuta nell’arabo huwiyya dice già di una disomogeneità che è movimento, come se il costituirsi di un’identità implicasse, anche linguisticamente, la necessaria relazione con l’altro: l’altro da sé, incontrato o rappresentato, e l’altro di sé, o il soggetto nelle sue divisioni. Ad entrambi la lingua araba attribuisce il valore insostituibile di essere parti integranti e irrinunciabili, sdoganando l’idea importante di un’identità del soggetto come identità complessa, in sé diversificata e mai identica. Il ‘diverso’ cambia verso, con un movimento centripeto che lo indirizza dentro l’io; il fuori non è allontanato ma avvicinato, se non addirittura integrato, al dentro. La dicotomia, rivendicata quale elemento intrinseco al concetto di identità, appare ancor più evidente se consideriamo come la lingua araba traduca la famosa coppia freudiana del Das Ich und das Es, o Le Moi et le Soi, o The Ego and the Id, o ancora l’Io e l’Es: al-anā wa’l-huwa. L’Id, il Soi, l’Es, divengono in arabo huwa, e cioè l’altro, l’esso, in quel pronome di terza persona, che si identifica come qualcosa di separato dall’io della prima persona anā (al-Hefni, n.d.), ma pur sempre di quell’io parte inscindibile.

La divisione del soggetto coincide con la nascita del dubbio, il posarsi dello sguardo sul sé, il levarsi di interrogativi. In questo senso, l’angelo Iblīs ci sembra poter rappresentare al meglio la nascita metaforica di un’identità, e la sua parola, atto coraggioso di un ‘individuo parlante’, diviene figura di un primo movimento, primo luogo di un’identificazione. L’uomo, qui creatura ancora inerte ed in-fante, compare in sottofondo non come l’attore di questo originario dialogo dell’esistenza bensì come l’oggetto, l’argomento intorno al quale il dialogo si struttura. Soffermandoci sulla seconda parte del racconto coranico, è interessante notare come la prima ‘presa di parola’ da parte di un interlocutore altro da Dio, nella fattispecie Iblīs, si manifesti come enunciato ribelle, parola di rifiuto e allo stesso tempo di separazione. Dopo la voce divina, l’altra voce che si solleva è quella di un’autoaffermazione, di una trasgressiva dichiarazione del Sé. L’angelo si sottrae alle previsioni, declina l’atto richiesto da Dio per assumersi la responsabilità di un’azione, motivata e spiegata da lui stesso attraverso un ragionamento razionale e coerente. Un essere creato dal fuoco, quale Iblīs, non può prostrarsi davanti ad un essere ‘inferiore’, quale l’uomo, poiché creato dal fango: «Il sillogismo di Iblīs comporta una forte attenzione a sé, è un’autoriflessione che conduce all’autoconsapevolezza» e che origina dall’uso indipendente della «ragione applicata a se stessi» (Zilio-Grandi, 2002: 7). Le osservazioni condotte da Ida Zilio-Grandi in merito all’azione di Iblīs come esordio del male ci riconducono ad una riflessione che esula qui dall’ambito più propriamente etico: al di là del bene e del male, il primo essere che interloquisce con Dio in forma espressa di parola (“Dio chiese … Egli rispose”) agisce con un movimento autonomo di «forte attenzione a sé», introducendo la voce dell’individualità. Metafora dunque di un io che rivendica il suo essere altro da: da un percorso ordinato, da un comportamento imposto.

Anche qui, come nei versetti di alastu, la voce divina partiva da uno spazio indistinto: il luogo di assenso, lo spazio ideale di un’appartenenza originaria ad un Uno ed Unico indiviso, rappresentato simbolicamente dalla risposta dei «lombi dei figli di Adamo» alla domanda di Dio e, similmente in questi versi, dalla prostrazione unanime degli angeli su ordine divino. L’Anâ di Allah suscita una risposta dell’anta-interlocutore nell’unica forma di un’adesione collettiva. «Eccetto Iblīs» (15:31): la creazione dell’uomo, il suo prendere forma di materia fatta di fango e argilla, coincide con l’emergere di una ‘soggettività’, di un io parlante. L’io del pensiero, della riflessione; l’io che divide, e si divide: il primo manifestarsi di un’alterità avviene dunque qui, e, in questo senso, la figura coranica di Iblīs si inserisce appieno nelle connotazioni dei campi semantici che in arabo legano i concetti di identità, individuo e soggettività.

Se infatti la huwiyya rivendica linguisticamente l’intima alterità del soggetto, i significanti arabi per “individuo” creano una suggestione etimologica altrettanto forte. Coesistono termini differenti che nella lingua araba portano il significato di “individualità”. Uno di essi è nafar, “individuo” o “singolo”. Il sostantivo appartiene alla radice n-f-r dalla quale originano verbi in varie forme, contenenti i significati di “fuggire, avere un’avversione”, “evitare, schivare”, ma anche “intimorire” e “alienare, estraniare”. Un ribadito rimando, dunque, a ciò che dell’individuo si manifesta o si dice in termini di ‘non-identico’: la fuga da-a, l’avversione per, l’alienazione da, sembrano implicare nuovamente l’idea di un’alterità che esiste nell’individuo stesso, che prende la forma di un estraniamento da se stessi o quella di un dissidio interiore. Ciò che le etimologie latina e prima ancora greca dicono rispetto all’indivisibilità dell’individuo si dissolve nell’arabo per dar vita ad un significato quasi opposto.

È pur vero che il termine che più fedelmente rispecchia il senso di ‘individualità’, e come tale è usato nella terminologia psicanalitica in arabo, è un altro, e cioè fard. Il termine (da cui mufrad, per la categoria grammaticale del “singolare”) propone quell’idea di unicità e singolarità, appunto, che caratterizza il singolo, come qualcosa di ‘omogeneamente’ diverso da, differente dall’altro. In fard, l’alterità viene nuovamente spinta con un moto centrifugo all’esterno dell’identità: l’io e l’altro tornano, tra le braccia della fardiyya o “individualità”, ad essere concepite come due entità compatte e separate, in ciò apparentemente lontani dalla dicotomia dinamica espressa in huwiyya e più vicini alla solida coesione dell’individuum latino. Il campo semantico espresso dalla radice f-r-d svela, però, più di una connotazione, capace di ricreare movimento e sfumature anche nella fardiyya in apparenza indivisa. Ci riferiamo, in particolare, a due significati del verbo farada, il primo dei quali è utilizzato nel dialetto egiziano col senso di “estendere, diffondere”. Ciò che appartiene all’individuo nella sua singolarità, unicità ed incomparabilità può dunque anche essere “esteso”, diffuso, e cioè ampliato, coinvolgendo l’universalità di un tutti o di un tutto: nuovamente, nello spazio mobile, misterioso e sconfinato dell’etimologia, l’io si estende verso l’altro, ed entrambi si spostano, si compenetrano. Il secondo significato ci appare particolarmente interessante, poiché riconduce il concetto di individualità ai versetti coranici sopra citati. Nelle varie forme, i verbi derivati da f-r-d portano con sé il senso di “segregare, separare, isolare, allontanare”: con la fardiyya riaffiorano quindi alla mente le parole appena citate «E disse Iddio: “Fuori di qui, esci da qui spregiato e reietto”» (7:18). L’individualità, o meglio la sua affermazione, sembra portare il marchio, linguistico e testuale insieme, della solitudine, dell’alienazione dal ‘tutti’, come se il destino dell’io del soggetto fosse segnato dalla fatica di distinguersi dal ‘noi’ invadente e monopolizzante di una collettività che struttura e fa legge, di un gruppo che si propone e impone come unico luogo possibile di identificazione.

Ad un’analoga considerazione ci accompagna l’ultimo termine del nostro excursus linguistico, e cioè la parola araba per la “soggettività”: dhātiyya. Anche qui un breve confronto con l’etimo latino ci permette di comprendere la portata semantica dell’uno e dell’altro significante. Il soggetto latino è, nella sua derivazione, il sottomesso, il sottoposto: se, spontaneamente, il concetto di ‘soggettività’ richiama alla mente qualcosa di strettamente legato all’unilateralità della persona, intesa come agente singolo, protagonista e appunto soggetto della sua esistenza, l’etimologia latina sposta ora la riflessione su quella dimensione che la huwiyya rivendicava come fondamentale, e cioè l’alterità. ‘Sottomesso’, ‘sottoposto’, in quanto participi passivi, implicano, di necessità linguistica, la compresenza di due azioni e di due agenti: colui che sottopone e colui che è sottoposto. Il soggetto latino richiama dunque d’obbligo alla presenza dell’altro, imprescindibile nella costituzione di un’identità soggettiva: la domanda ‘chi sono io?’ procede insieme alla domanda ‘chi è l’altro?’. In quest’ottica, la presa di consapevolezza della propria soggettività sembra non poter prescindere da un’interrogazione, altrettanto consapevole, sulle modalità del proprio relazionarsi con l’altro. Interrogazione che tocca il cuore del soggetto in quanto tale, e cioè essere fondante e partecipe del legame sociale (Biagi, 2009: 58-62).

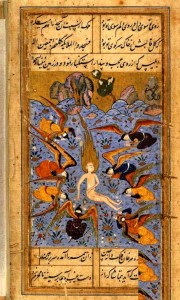

Miniatura persiana (c. 1560), raffigurante la prostrazione degli angeli davanti ad Adamo (Corano, 15: 29-33)

La dhātiyya o “soggettività” araba rimanda alla stessa radice di dhā, elemento componente il pronome dimostrativo “questo”, e di dhū. Vocabolo del tutto peculiare all’arabo, dhū è usato in una locuzione difficile a tradursi in altre lingue, di cui possiamo azzardare una resa quale “il possessore di”: il termine è sempre seguito da un sostantivo che specifichi la qualità o la cosa posseduta, come strettamente caratterizzante il suo possessore. Elemento di distinzione, dunque, nota di peculiarità di un individuo, o una sorta di ‘soprannome’, e cioè una definizione qualificante quasi sostitutiva del nome. Alla stessa radice appartiene anche la dhāt o “l’essenza”. Come vediamo, i significati contenuti nella dhātiyya spostano nuovamente l’attenzione dal fuori al dentro, da un’idea di relazionalità a quella di singolarità.

Tra l’io e l’a/Altro: il ‘soggetto arabo’ si muove allora, linguisticamente ma non solo, tra uno spazio di relazione con l’altro, di cui la storia stessa della cultura araboislamica è testimone, e l’inevitabile isolamento ed estraniazione che paiono spesso accompagnare la reale ricerca di una propria identità. Non più l’uno che entra in relazione con l’altro, ma l’uno che sconta il suo essere ‘uno’ in opposizione col tutti. In questo senso possiamo nuovamente azzardare un’interpretazione di Iblīs come metafora del soggetto, colui che, riconoscendosi “possessore” (dhū) di un’essenza, rivendica il suo diritto a dirsi, entrando però – inevitabilmente? – in dissidio con l’altro: l’Altro divino, da cui è rigettato e allontanato, e l’altro della collettività, da cui è separato e alienato. Il richiamo alla narrazione coranica di Iblīs, così come all’idea di “disperazione” implicita nella radice del suo stesso nome (Yusuf Ali, 1990: 25), è quasi naturale, se ci fermiamo ad osservare le costanti che accompagnano e seguono il manifestarsi di una ‘soggettività’ nelle culture araboislamiche: laddove la relazione con l’altro/Altro è per lo più vissuta nei termini di un’adesione collettiva ad un gruppo (la Umma o “comunità”, solidificata dal credo e dai comportamenti tramandati), il dirsi con modalità o parole autonome prende la forma di un evento difficile, un percorso faticoso, qualora consapevolmente desiderato e cercato, la cui conseguenza temuta, e troppo spesso reale, è il rifiuto da parte dell’altro. È l’esilio, per chi osa scrivere ‘contro’ o, semplicemente, esprimersi liberamente; è l’estraniamento, per chi cerca oltre le risposte inglobate nelle abitudini condivise dal gruppo, dalla comunità di fede, dalla società. Dunque, da una parte una īmān o “fede” (in un Dio, in un Tutti) che è garanzia di aman o “sicurezza”, e dall’altra un dubbio, un azzardo di risposta diversa, il cui esito è segnato dalla solitudine se non addirittura dalla disperazione?

La fatica del dirsi ‘al di fuori da’, o semplicemente la disabitudine a farlo, spiegano anche gli ‘smarrimenti d’identità’ che accompagnano così di frequente gli spostamenti, quali avvengono ad esempio con l’emigrazione. Privata dei riferimenti del gruppo conosciuto, l’identità, esule vagante nella «terra di nessuno» (Cattaneo, 2009: 120), cerca un approdo, talora nella negazione del sé, ma più spesso ancorandosi ai segni simbolici più evidenti della propria cultura d’origine, nel tentativo di ricreare, in altro luogo, forme uguali, identiche figure della propria appartenenza.

“In quale lingua sono nato?” chiedono spesso i bambini ‘migranti’, i figli dello spostamento dalla terra d’origine, gli eredi di una ricerca identitaria ancora sospesa. In quella domanda si rivela il ruolo dominante che la lingua esercita nel processo di identificazione del sé. Processo, quest’ultimo, che, attraverso le riflessioni qui proposte, vogliamo pensare nei termini di una huwiyya: l’atto creativo di un io che si costruisce nella dinamica di relazione con l’alterità, poiché, come nuovamente suggerisce l’arabo, l’esistenza (wuğūd) non è che l’essere trovati (wuğida) dall’altro.

Dialoghi Mediterranei, n. 36, marzo 2019

Riferimenti bibliografici

Abu Zayd, Nasr (2003), “The Dilemma of the Literary Approach to the Qur’an” in Literature and the Sacred, Alif, Journal of Comparative Poetics, No. 23, Il Cairo: The American University in Cairo Press: 8-47.

—- (2002), Islam e storia. Critica del discorso religioso, trad. di G. Brivio e G. Fiorentini, Torino: Bollati Boringhieri.

Adonis (2005), Al-muḥīṭ al-aswad, Beirut: Dār al-Sāqī.

Amir-Moezzi, M.A. (2007), Dizionario del Corano (a cura di), Milano: Mondadori.

Anghelescu, Nadia (1993), Linguaggio e cultura nella civiltà araba, a cura di M. Vallaro, Torino: Silvio Zamorani ed.

Biagi, Enrico (2009), “Soggetto Mannaro” in Pedagogika.it, Rivista di educazione, formazione e cultura, anno XIII n. 4, Milano: Stripes Ed.: 58-62.

Cattaneo, Maria Luisa (2009), “Gli effetti traumatici della migrazione sui genitori e sui figli” in Terapia transculturale per le famiglie migranti, M.L. Cattaneo e S. dal Verme (a cura di), Milano: FrancoAngeli: 86-130.

Facioni, Silvano (2005), La cattura dell’origine. Verità e narrazione nella tradizione ebraica, Milano: Jaca Book.

Goody, Jack (2002), Il potere della tradizione scritta, trad. di D. Panzieri, Torino: Bollati Boringhieri.

Haeri, Niloofar (2003), Sacred Language, Ordinary People. Dilemmas of Culture and Politics in Egypt, New York: Palgrave Macmillan.

al Hefni, Abdel Monem (n.d.), Lexicon of Psycho-analysis/Al-mu‘ğam al-mawsū‘ī li’l-taḥlīl al-nafsī, Arabic-English-French-German, Il Cairo: Maktabat Madbūlī.

Ibn Manẓūr, Muḥammad b. Mukarram (1988), Lisān al-‘Arab, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṯ al-‘Arabī.

Keele, Rondo (2004), “Valentinus et Nomina: Saussure, Plato, and Signification” in Archeology of Literature: Tracing the Old in the New, Alif, Journal of Comparative Poetics, No. 24, Il Cairo: The American University in Cairo Press:. 68-92.

Messick, Brinkley (1996), The Calligraphic State. Textual Domination and History in a Muslim Society, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Owens, Jonathan (2013), The Oxford Handbook of Arabic Linguistics, New York: Oxford University Press.

Saccone, Carlo (2008), “Satana maestro di santità? La ‘prova’ di Iblis nel Corano e nella tradizione islamica” in G. Pasqualotto (ed.), Per una filosofia dell’intercultura, Milano: Mimesis: 73-110.

Toshihiko, Izutsu (1980), God and Man in the Koran, New York: Books for Libraries, a Division of Arno Press.

Ventura, Alberto (2010), Il Corano (a cura di), Traduzione di Ida Zilio-Grandi, Milano: Mondadori.

Versteegh, Kees (1997), Landmarks in Linguistic Thought III. The Arabic Linguistic Tradition, London and New York: Routledge.

Yusuf Ali, ‘Abdallah (1990), The Holy Qur’ān, Text, translation and commentary, Il Cairo: al-Zahrā’.

Zahran, Hamed A.S. (1987), Dictionary of Psychology: English-Arabic / Qāmūs ‘ilm al-nafs: Injlīzī- ‘Arabī, Il Cairo: ‘Ālam al-kutub.

Zilio-Grandi, Ida (2002), Il Corano e il male, Torino: Einaudi.

__________________________________________________________________________

Elena Biagi, laureata in Lingue e Letterature Orientali presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, ha vissuto dieci anni in Egitto, dove ha conseguito il Master in Arabic Studies presso l’American University in Cairo. É docente di Lingua Araba per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e per il Corso di Laurea Magistrale in Studi dell’Africa e dell’Asia presso l’Università degli Studi di Pavia. Relatrice in conferenze e seminari in ambiti quali la Biblioteca Ambrosiana di Milano, the (ATSA) Turkish-Senegalese Association for Atlantic Cultural Dialogue e The Arts and Humanities Research Council (United Kingdom), conduce attività di ricerca sulla tradizione spirituale del sufismo. Tra le sue pubblicazioni: “Plunging into the wave’s ebb: Sufi words, biographies of humanity”, in Altre Modernità, Rivista di studi letterari e culturali, Università degli Studi di Milano, n. 16, novembre 2016; A Collection of Sufi Rules of Conduct. Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Sulamī, Cambridge: The Islamic Texts Society, 2010.

___________________________________________________________________________