Ernesto de Martino (1908-1965) fu sicuramente uno dei più importanti intellettuali italiani del Novecento. La formazione del pensiero dello studioso fu caratterizzata da un’iniziale e prolungata riflessione teorica che condusse, tra le altre cose, alla pubblicazione di Naturalismo e storicismo nell’etnologia (1941) e de Il mondo magico (1948). In particolare, quest’ultimo volume si dipana attorno a un concetto centrale, qual è quello della “crisi della presenza”, che influenzerà chiaramente anche gli scritti della fase successiva, durante la quale de Martino condurrà una serie di campagne di ricerca etnografica nelle cosiddette «Indie di quaggiù», vale a dire le regioni del Meridione italiano.

Ma procediamo con ordine. Come accennato, nel 1948 de Martino pubblica Il mondo magico, a parere di chi scrive l’opera più ragionata e suggestiva dello studioso di origini napoletane. Il nucleo fondante della riflessione demartiniana è rappresentato dal concetto di “crisi della presenza”, vale a dire quel rischio di dissoluzione dell’equilibrio esistenziale a cui si è legati e che, culturalmente, può trovare un orizzonte di risoluzione in un insieme di tecniche volte a riscattare l’uomo dalla crisi, per riaffermare il proprio “esserci nel mondo”. L’equilibrio esistenziale può essere messo a rischio, naturalmente, dalla perdita di un proprio familiare ma anche, secondo la disamina di de Martino, dalla “perdita di vista” di alcuni punti di riferimento in grado di tranquillizzare, di restituire la «domesticità del mondo». In tal senso, l’esempio più eloquente proposto dallo studioso fu quello del “campanile di Marcellinara”, che approfondì nel suo capolavoro postumo, La fine del mondo: qui è descritto lo stato di «angoscia territoriale» che colpì un anziano pastore calabrese quando, guardando dal finestrino dell’automobile mentre si allontanava per la prima volta nella sua vita dalla propria cittadina, non vide più il rassicurante e familiare campanile di Marcellinara, «suo estremamente circoscritto spazio domestico» (de Martino 2002: 481) [1].

Nel corso degli anni cinquanta, nell’intimo convincimento che si potesse effettuare ricerca etnografica anche nelle aree rurali della nostra penisola senza doversi necessariamente recare in qualche lontano luogo esotico, de Martino soggiornò, in più ‘puntate’, in Lucania e nel basso Salento, le «Indie di quaggiù». Ed è in virtù di tali esperienze di ricerca sul campo che lo studioso pubblicò i tre volumi riassunti dalla storiografia etnoantropologica sotto l’etichetta di “trilogia meridionalistica” che, nelle intenzioni dell’autore, avrebbe dovuto contribuire all’elaborazione di una ragionata «storia religiosa del Sud». Si trattava di Morte e pianto rituale nel mondo antico (1958), cui sarà dedicata l’attenzione di questo breve contributo [2], di Sud e magia (1959) e del suo libro più celebre, La terra del rimorso (1961), opera dedicata allo studio del fenomeno del tarantismo. In particolare, per il futuro lavoro dedicato alle lamentazioni funebri, de Martino tornò più volte in Lucania, nel periodo compreso tra il 1952 e il 1956 [3].

Nel 1952 effettuò la sua prima spedizione, con al seguito un’équipe multidisciplinare composta dall’etnomusicologo Diego Carpitella, al quale si devono le registrazioni audio, dal fotografo Franco Pinna, i cui scatti documentarono personaggi e luoghi della campagna etnografica e da Vittoria de Palma, assistente sociale e sua compagna di vita, il cui ruolo risultò determinante nel delicatissimo compito di superare la diffidenza delle donne avvicinate nel corso della ricerca [4].

La spedizione del 1952 fu effettuata a Tricarico allo scopo di compiere una rilevazione dei canti dei braccianti agricoli lucani: all’epoca, infatti, l’oggetto di studio della ricerca demartiniana risultava essere ancora in fieri e, quasi casualmente, allo studioso capitò di imbattersi nel fenomeno culturale delle lamentazioni funebri, come parte di una più ampia struttura rituale concernente le manifestazioni del cordoglio. Durante questa prima campagna etnografica, de Martino si trovò di fronte a forme eterogenee dell’oralità contadina, comprendenti canti di lavoro e d’amore (dei braccianti agricoli), le già citate lamentazioni funebri, oltre a numerosissime testimonianze relative alla magia popolare e alla farmacopea tradizionale che saranno poi riutilizzate nella stesura di Sud e magia, pubblicato nel 1959. Tuttavia, ciò che sin da subito lo colpì maggiormente, fu il tema culturale delle lamentazioni funebri, attorno al quale decise di concentrare la propria attenzione nel corso dei due anni successivi, quando ebbe modo di recarsi, tra gli altri, a Grottole, Pisticci, Ferrandina, Colobraro, Rotondella, Stigliano, Valsinni…

In questa circostanza l’etnologo iniziò a prefigurare l’esistenza di un rapporto tra mito e rito, collegati alle crisi del cordoglio per la perdita di un proprio caro. Da un lato, infatti, il mito sulla morte, con la relativa angoscia per il “rischio” della dissoluzione assoluta o per il «ritorno irrelativo del morto» sotto forma di rappresentazione ossessiva o di dolorosa immagine allucinatoria (ma anche, nel folklore europeo, del riemergere dall’oltretomba delle anime dei defunti) e il timore che tutto ciò possa determinare uno scompenso di quella «domesticità» in grado di rassicurare. Dall’altro lato, i rituali del cordoglio, culturalmente definiti, complessi e sedimentati, mediante i quali tale rischio viene fronteggiato, con l’obiettivo di restituire un orizzonte risolutivo.

L’oggetto di studio prenderà corpo e forma grazie all’ultimo periodo di permanenza in Lucania, tra il 31 luglio e il 27 agosto 1956, organizzato a seguito di un progetto di ricerca finanziato dal Centro Nazionale di Studi di Musica Popolare dell’Accademia di Santa Cecilia, che in quel periodò promosse una campagna di raccolta di canti popolari in tutte le regioni d’Italia, affidando l’area lucana proprio a de Martino e Carpitella [5]. L’esito definitivo fu rappresentato dalla pubblicazione, nel 1958, della monografia Morte e pianto rituale nel mondo antico. Dal lamento pagano al pianto di Maria [6], che entrò a far parte della celebre “Collezione di studi religiosi, etnologici e psicologici”, meglio nota come Collana Viola, nata in seno alla casa editrice Einaudi e soltanto da pochi mesi confluita tra le edizioni della Bollati Boringhieri [7].

Man mano che Morte e pianto rituale prendeva corpo, de Martino andava progressivamente costruendo una più complessa teoria del rito connessa al cordoglio in quanto pratica simbolica. Del resto, notava lo studioso, le lamentazioni non erano altro che una porzione di un più ampio complesso rituale funebre ricomprendente, tra le altre cose, la veglia, il corteo e il banchetto. Quella sul lamento funebre rituale rappresentò la ricerca etnografica più duratura (e anche più corposa) compiuta da de Martino, nel corso della quale fu raccolta una mole considerevole di dati. Gli esiti lo condussero alla pubblicazione di un libro di grande fascino, anche se in alcune parti ostico, comprendente al proprio interno una meditata analisi delle risultanze etnografiche oltre a una ricostruzione storiografica puntuale e completa.

Paradossalmente, nonostante il tema del pianto funebre non fosse una novità assoluta nell’ambito della ricerca demoetnoantropologica italiana, essendosene già occupati, seppur in modo contestualmente limitato (in rapporto alla lezione demartiniana), sia Saverio La Sorsa, negli anni trenta, che Alberto M. Cirese, nei primissimi anni cinquanta, il volume non ebbe un immediato riscontro da parte della critica accademica. O, meglio, quando Morte e pianto rituale vide la luce, la critica disciplinare non fu in grado di percepire né la portata della ricerca etnografica ivi contenuta né la solidità e la profondità dell’apparato teorico e storiografico in esso presente. Al contrario di quanto accadde nell’ambito della critica letteraria, dove l’opera venne immediatamente compresa e valorizzata, tanto da indurre la giuria del prestigiosissimo Premio Viareggio, istituito sin dal 1929, a conferirgli il relativo riconoscimento per la sezione saggistica. All’epoca, si trattava probabilmente del più importante premio letterario organizzato sull’intero territorio nazionale, spesso capace di cogliere l’importanza e il valore di autori e opere in anticipo rispetto ad altri. Solo per citare un caso, in quello stesso anno 1958 in cui de Martino risultò vincitore, per la sezione poesia fu premiato Salvatore Quasimodo, con la raccolta La terra impareggiabile: solo un anno dopo, il poeta modicano avrebbe ricevuto dall’Accademia di Stoccolma il Premio Nobel per la Letteratura [8].

Morte e pianto rituale fu un testo completo, la cui complessità è senza dubbio l’esito della capacità del suo autore di fondere in un’unica anima le varie tradizioni di studio e di ricerca che ne influenzarono il pensiero. Dal pensiero marxista alla psicanalisi freudiana, dalla filosofia esistenzialista allo storicismo crociano, fino alla critica storica e letteraria, lo scorrere delle pagine del libro consente di cogliere in tutta la sua essenza la capacità dell’autore di destreggiarsi e saper amalgamare le relative influenze, dopo un travagliato percorso di riflessione, lungo un decennio: dalla pubblicazione de Il mondo magico sino a quella del volume sui rituali del cordoglio.

D’altronde, l’influenza determinata dal concetto-chiave attorno al quale si dipana Il mondo magico costituirà una costante sempre presente all’interno dei libri della cosiddetta “trilogia meridionalistica”. Il concetto di “crisi della presenza”, applicato da de Martino a quel mondo dominato dall’irrazionalità della magia che, tuttavia, l’etnologo non aveva, fino alla pubblicazione de Il mondo magico, osservato nelle sue espressioni vive e vitali del Meridione italiano. Con le campagne etnografiche in Lucania (così come con la successiva, nel Salento, propedeutica alla pubblicazione de La terra del rimorso), invece, egli ebbe modo di ottenere conferma di come operasse concretamente l’orizzonte simbolico di risoluzione della crisi, determinata da particolari circostanze. In particolare, nel caso di Morte e pianto rituale, il lamento funebre garantisce alla piccola comunità coinvolta nell’evento luttuoso, il superamento di quello stato che, con grande efficacia didascalica, Ernesto de Martino definì di «ebetudine stuporosa» (condizione che tende ad alternarsi a momenti di «scarica convulsiva»), consentendo una reintegrazione culturale – l’«addomesticamento», il «superamento» – di quella situazione di crisi della presenza determinata dalla condizione di crisi del cordoglio.

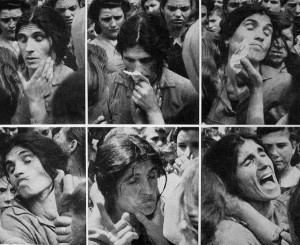

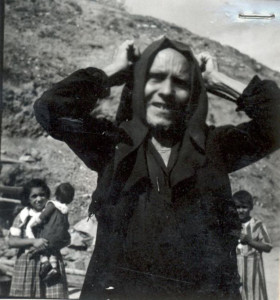

Come già anticipato, il pianto rituale costituisce soltanto una parte di un più esteso e prolungato insieme di rituali del cordoglio, che trovano espressione anche nel lamento funebre, costituito a sua volta dal procedere reiterato di un complesso di «stereotipie mimiche», comprendenti modelli di comportamento in grado di simboleggiare l’annientamento totale della parte materiale di una persona, «terrificante esplosione parossistica, tendenzialmente autoaggressiva»: dall’incidersi le carni fino a farle sanguinare, al graffiarsi le gote o gli avambracci, dal percuotersi il volto o le gambe, fino a tirarsi i capelli o stracciarsi gli abiti, in un tentativo di «trascendimento della situazione luttuosa» mediante la messa in atto di gesti estremi. L’insieme di tali gesti rituali era inoltre integrata dalla messa in atto di altre azioni, ben testimoniate, tra l’altro, dall’appendice fotografica annessa al testo, nella quale sono riportate alcune illustrazioni tratte da tombe egizie. Grazie a queste testimonianze storiche, rinvenute, tra gli altri luoghi, nelle tombe delle necropoli di Saqqarah, Tebe e Guizah, de Martino mise in evidenza la continuità di una mimica gestuale che egli stesso rilevò nel corso della propria campagna di ricerca lucana: dal movimento alternato e sincopato di braccia e mani al chinarsi ripetutamente[9], ogni gesto dava conferma di quella condizione di alienazione, straniamento e prostrazione determinata dalla crisi del cordoglio.

Oltre all’apparato mimico-gestuale, nei momenti di crisi del cordoglio il rituale lucano colto da de Martino prevedeva anche la rappresentazione di moduli coreutici che, ancora una volta, erano messi in atto in base a ben precisi e storicamente sedimentati schematismi, così come precisato dall’etnologo: «l’ordine di tali moduli potrà mutare nei singoli casi, ma se si chiede di ripetere un lamento di figlia a padre ogni lamentatrice farà ricorso agli stessi moduli, che essa considera ciò che “si dice” o “si deve dire” in una circostanza luttuosa del genere»[10]. Un’ulteriore prova, dunque, della complessità di un più ampio rituale finalizzato alla reintegrazione rituale della crisi, attraverso – per usare ancora le parole dello stesso de Martino – «la conversione del planctus irrelativo nel planctus ritualizzato». Questa puntualizzazione costituiva, per de Martino, la dimostrazione di come, mediante il pianto rituale – avente un momento di inizio e uno di fine – la condizione di crisi della presenza potesse essere culturalmente superata, consentendo l’addomesticamento del mondo circostante; contrariamente a quanto accade nel planctus irrelativo, che non essendo strutturato all’interno di un ben definito schema culturale, può anche non avere termine e, dunque, risultare inefficace nel far «morire il morto in sé».

L’esasperazione delle forme espressive del rituale del cordoglio lucano traeva giustificazione e consentiva di coglierne la relativa essenza dalla condizione di dipendenza esistenziale e di marginalità sociale del mondo femminile rispetto a quello maschile, dal quale veniva in gran parte a dipendere, soprattutto dal punto di vista economico. Una situazione, dunque, di miseria esistenziale all’interno della quale la perdita del padre / marito / fratello avrebbe potuto compromettere l’equilibrio del proprio contesto familiare, determinando, per tutta risposta, quel rischio di «perdita della presenza», nei confronti della quale l’espressione del planctus rituale garantiva un efficace motivo di risoluzione all’interno di un ben preciso orizzonte simbolico.

Quando de Martino colse la lamentazione lucana nel suo verificarsi, il fenomeno tuttavia aveva già perso buona parte della propria spinta. Per dirla con le sue stesse parole, si trattava di una sorta di «relitto folklorico», fenomeno culturale oramai residuale e confinato in poche aree periferiche del Meridione italiano. Nell’osservare tutto questo, l’etnologo napoletano era perfettamente conscio del fatto che questa forma di espressione rituale aveva subito degli inevitabili condizionamenti, il più importante dei quali, lungo un arco temporale di duemila anni, costituito dall’egemonia culturale determinata dal Cristianesimo. Introducendo una nuova concezione della vita e della morte, il Cristianesimo sin da subito si era scagliato contro le manifestazioni del cordoglio incentrate attorno all’ostentazione estremizzata del pianto rituale.

Di conseguenza, quando Ernesto de Martino si approcciò al mondo del pianto rituale lucano, trovò davanti a sé una realtà fortemente diversa rispetto a quella del lamento funebre antico: una realtà, quella lucana, in cui da un lato le lamentazioni avevano subito una contaminazione con l’elemento culturale dominante cristiano-cattolico, mentre dall’altro erano persino riadattate allo scopo di “piangere” il proprio familiare in partenza per il servizio militare o pronto a imbarcarsi per emigrare nel nuovo continente [11].

Tuttavia, nonostante le inevitabili contaminazioni subite, tanto a causa della modernità quanto a seguito dell’influenza cattolica, il pianto rituale del mondo contadino lucano apparve comunque a de Martino come non troppo dissimile dalle crisi del cordoglio del mondo antico descritte nelle fonti documentarie e raffigurate in testimonianze dell’arte antica, soprattutto egizia. Le fonti documentarie consultate dall’etnologo napoletano gli avevano infatti consentito di stabilire una presenza costante del fenomeno culturale del lamento funebre in numerosissime civiltà antiche: dall’Egitto alla Mesopotamia, da Israele ad Atene, fino alla Roma imperiale. In tal senso, solo per citare pochi, ma celebri, esempi, in grado di testimoniare la capillarità della diffusione di tale forma rituale in tutta l’area mediterranea: il lamento di Iside per la morte di Osiride (Egitto), le lamentazioni di Geremia (Israele) o il pianto omerico di Achille, che si rotolò nella polvere alla notizia della morte dell’amico Patroclo, divenendo egli stesso guida del canto-lamentazione funebre e facendo successivamente strage di troiani, prima di placarsi alla vista delle rappresentazioni del cosmo e del ciclo della vita, decorate sul suo scudo. In particolare, l’antica civiltà religiosa egizia costituì un luogo particolare di elezione del pianto funebre quale orizzonte simbolico di risoluzione delle crisi determinate dal cordoglio. In nessun’altra civiltà, come in quella egizia, fa notare de Martino, il pianto rituale fu così palesemente radicato e riconosciuto, perpetuandosi nel corso di vari secoli [12].

A questo punto, appare fin troppo chiaro che il perno in grado di scardinare pesantemente il simbolismo rituale del lamento funebre sia stato proprio il Cristianesimo, la cui affermazione determinò l’emergere di una evidente quanto netta incomunicabilità dialogica tra due contrapposte ideologie della morte: da un lato quella pagana e dall’altro, per l’appunto, quella cristiano-cattolica. Nella temperie culturale e ideologica dominata dalla cultura cristiano-cattolica e dalla fede nella vita eterna, la pratica del lamento funebre appariva come inconcepibile e, in quanto tale, oggetto da avversare e combattere strenuamente. Conseguentemente, il lamento funebre, in quanto parte di un rituale del cordoglio di ben più ampie proporzioni, perse la propria valenza di «pratica culturalmente dominante», finendo per estinguersi o, nei casi di maggior resistenza, subendo un declassamento tale da ridurlo alla stregua di «relitto folklorico».

Nel caso specifico del lamento funebre lucano, in esso sono evidenti le tracce dell’influenza cristiano-cattolica, laddove si pensi che tutte le sue espressioni risultano essere “depurate” della presenza di alcune figure chiave: in generale, infatti, al momento in cui de Martino ne raccolse le ultime manifestazioni dal vero (o, eventualmente, attraverso manifestazioni “artefatte”) non compaiono più né Gesù né la Madonna né i Santi, così come la rassegnazione al dolore appare essere un motivo del tutto superato, secondo un sincretismo tra le già citate ideologie della morte cattolica e di quella pagana (cd. cattolicesimo pagano).

La dottrina cristiano-cattolica, sin dalle sue origini, ha sempre guardato con avversione e severità il fenomeno della lamentazione funebre, da un lato sostenendo con forza le posizioni dell’immortalità dell’anima e, dall’altro, come conseguenza, rinunciando a scendere a compromessi con tale forma di espressione rituale. In tal senso, il pianto rituale è divenuto protagonista di un progressivo assorbimento all’interno del rituale funerario cattolico, subendo una riplasmazione tale da fargli perdere gran parte dei suoi connotati originari. Per rafforzare tale azione, la Chiesa ha operato anche attraverso divieti espliciti, espressi – nel corso dei secoli – in vari sinodi e concili ecclesiastici [13]. Solo per citare un esempio, da questo punto di vista, il terzo sinodo di Toledo, nell’anno 589, impose di accompagnare il defunto al solo canto dei salmi, vietando, conseguentemente, di praticare la lamentazione funebre e le susseguenti lacerazioni corporee nel corso del rituale funerario. Nel documento, i vescovi erano espressamente invitati a garantire l’osservanza di tale divieto, punendo severamente gli eventuali contravventori.

Nondimeno, in questa campagna contro il pianto funebre le Sacre Scritture offrirono il proprio contributo, così come testimoniato, ad esempio, dal libro dell’Apocalisse, laddove si legge «Dio detergerà tutte le lacrime dei loro occhi, e morte più non sarà, né grida, né dolore». Analogamente, il Vangelo di Luca, nella narrazione dell’ascesa al Calvario, riporta la reazione contrariata di Cristo per le lamentazioni delle donne: «molta folla lo seguiva, anche di donne, le quali si percuotevano il petto ed eseguivano lamentazioni per lui. Ma Gesù si rivolse loro e disse “Figlie di Gerusalemme, non fate lamenti su di me, ma su di voi stesse e sopra i vostri figli”»(Luca: 23, 27-28). Anche successivamente, la letteratura cristiano-cattolica condannerà la pratica del pianto funebre rituale, giustificando tale posizione con la già accennata ideologia della morte come momento di passaggio verso l’eterno risveglio. Ragion per cui in tutto il Nuovo Testamento non si registra la presenza di un pianto mariano, che risulta dunque essere praticamente inesistente.

Tuttavia, non sono assenti le testimonianze avverse, come le scritture apocrife, che invece tendono a evidenziare tutta l’umanità della figura materna, di fronte alla morte del proprio figlio. E, tra gli esempi riportati in Morte e pianto rituale, gli Acta Pilati contengono la descrizione del pianto di Maria che, secondo de Martino, tende ad assumere forme esteriori del tutto simili a quelle del lamento funebre rituale: «alla vista del figlio coronato di spine e con le mani legate, Maria perde coscienza e giace esanime a terra per lungo tempo, quindi tornata in sé entra nella vicenda della lamentazione, percuotendosi il petto e graffiandosi le guance con le unghie, e innalzando un lamento che in più punti ricorda, per il suo contenuto, una comune lamentazione pagana resa da madre a figlio».

In conclusione, in Morte e pianto rituale Ernesto de Martino riuscì a mettere in evidenza la capacità e la forza del Cristianesimo di riplasmare i costumi dei rituali del cordoglio all’interno degli strati superiori della società, senza tuttavia essere capace di dispiegare la stessa efficacia tra i ceti subalterni, in particolare tra le classi contadine del Mezzogiorno italiano. Qui, infatti, come ampiamente dimostrato nella sua opera, il pianto funebre rituale persistette almeno fino alla metà degli scorsi anni cinquanta, sotto forma di “sopravvivenza”. Un caso, dunque, di vera e propria “resistenza culturale”, per la scomparsa della quale, di fronte al parziale fallimento della Chiesa, risultò determinante il progresso civile delle stesse campagne, favorito da fenomeni come la scolarizzazione di massa e la borghesizzazione della società.

Dialoghi Mediterranei, n. 36, marzo 2109

Note

[1] Il tema dell’«angoscia territoriale» era già stato oggetto di attenzione in un saggio del 1952 sul mito Achilpa delle origini, in cui il palo totemico di tale popolazione nomade australiana fungeva da elemento di domesticazione del mondo durante le relative peregrinazioni. Il piantare il palo totemico nel corso dei loro soggiorni rappresentava per gli Achilpa un elemento di rassicurazione e, durante gli spostamenti, esso veniva orientato in direzione della meta successiva. Di conseguenza, lo spezzarsi di tale palo generava quell’«angoscia territoriale» cui si è accennato, senza possibilità di riscatto culturale (de Martino 1952).

[2] In special modo, pur senza tralasciare l’attenzione per l’approccio analitico, per ovvi motivi in questa sede spazialmente ridotto, l’obiettivo di queste pagine è quello di ricostruire a grandi linee la genesi del libro.

[3] Nel mezzo, nell’ottobre 1955, de Martino soggiornò per un mese a Bucarest, presso il locale Istituto di Folklore dove, grazie alla fondamentale collaborazione dell’etnomusicologo Constantin Brailoiou, ebbe modo di raccogliere delle note di studio relative all’analogo fenomeno rumeno, con una particolare attenzione per il dossier relativo ai funerali di Lazzaro Boia, celebrati 5 anni prima, ma di cui l’archivio dell’Istituto aveva conservato ampia documentazione. Inoltre, scrive de Martino, «nel 1955 fu a noi possibile visitare, in compagnia dell’etnografo Bîrlea, il villaggio di Clopotiva nell’Hunedoara, e quivi assistere ad alcune lamentazioni funebri a richiesta, ed eseguire interviste con lamentatrici del luogo» (de Martino 2000: 151).

[4] Oltretutto, il contributo di Vittoria de Palma proseguì anche dopo la morte di de Martino, avvenuta prematuramente nel maggio 1965, perché fu lei a organizzare e conservare in vita il corposo archivio di libri e documenti demartiniani. Oggi, grazie all’impegno profuso a partire dalla metà degli anni ’80 e fino al primo decennio degli anni Duemila dalla compianta Clara Gallini, l’Archivio risulta essere ordinato e quasi completamente digitalizzato, sotto il coordinamento dell’Associazione Internazionale Ernesto de Martino, e ha oggi sede presso i locali dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma. Alla spedizione prese parte anche il critico d’arte e pubblicista Marcello Venturoli, il quale tuttavia ebbe un ruolo marginale, ai fini della ricerca etnografica, poiché la sua presenza era stata inizialmente pensata allo scopo di avvicinare alcuni pittori della scuola realista e il critico teatrale Gherardo Guerrieri.

[5] Sul contesto di ristrettezza economica nel quale si svolsero le spedizioni degli anni precedenti è molto utile confrontarsi con le pagg. 47-51 del postumo Note di campo.

[6] Titolo che nelle edizioni successive lo stesso de Martino cambiò in Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria.

[7] La nascita della Collana Viola, avvenuta formalmente proprio con la pubblicazione, dieci anni prima, de Il mondo magico, rappresentava la conclusione di un discorso avviato negli anni del secondo conflitto mondiale, ad opera dello stesso de Martino e di Cesare Pavese, due figure estremamente diverse tra loro ma accomunate, in questo progetto, dall’esigenza di introdurre anche in Italia una collana di libri disciplinarmente “scomodi” poiché riservati a scienze sconosciute, come la storia delle religioni e l’etnologia o con tagli disciplinari del tutto inediti e, all’epoca, “scandalosi”, per utilizzare un aggettivo particolarmente caro allo stesso de Martino. Ma soprattutto, come testimonia Pietro Angelini: «la collana sapeva di “nuovo”. Scienze fino ad allora pressoché sconosciute al pubblico medio – quali l’etnologia e la storia delle religioni – o tagli disciplinari particolari – quali la psicologia religiosa e il folclore inteso come studio dei dislivelli culturali – veicolati dalla collana cominciavano a diffondersi nel nostro pianeta, […], in un ambiente culturale come quello della “ricostruzione” affamato di novità e fortemente ricettivo» (Angelini 1991: 11). A seguito del suicidio di Pavese, avvenuto a Torino il 27 agosto 1950, de Martino continuò a occuparsi della collana, sebbene con minore costanza e partecipazione. Nel corso degli anni cinquanta, oltretutto, il suo progetto di costruzione di una «storia religiosa del Sud» lo indusse a impegnarsi su altri fronti.

[8] Le cronache giornalistiche del tempo riportano di un de Martino del tutto sorpreso dalla decisione della giuria del Premio Viareggio. Tanto impreparato da dover correre, in fretta e furia, ad acquistare un abito nuovo per partecipare alla cerimonia di consegna, così come rivela sin dal titolo l’articolo di Alfonso Gatto, Ernesto de Martino è andato a comprarsi un vestito da cerimonia, sul quotidiano «Giornale del Mattino» del 31 agosto 1958.

[9] Rispetto alla tradizione di epoca egizia, già al tempo della ricerca compiuta da Ernesto de Martino, nelle crisi del cordoglio risulta invece del tutto scomparsa l’esibizione rituale dei seni femminili.

[10] Una rapida e semplice ricerca su canali online di condivisione di documenti audiovisivi (es: Youtube) può facilmente consentire la visione di documenti d’archivio riconducibili agli stessi de Martino e Carpitella, riguardanti testimonianze di lamentazioni funebri e delle relative modalità espressive.

[11] Un intero capitolo del libro è dedicato alla “messe del dolore” e alla rappresentazione del lamento funebre durante le ultime fasi della mietitura, tradizione radicata in gran parte del folklore euromediterraneo. Nelle culture la cui economia è stata storicamente fondata sulla cerealicoltura, infatti, il momento della mietitura ha da sempre costituito una fase di particolare precarietà esistenziale, per i rischi che un cattivo raccolto avesse potuto compromettere l’economia di un’intera annata agraria: pertanto, «per un verso l’ultimo covone mietuto sembra configurarsi con un nume che patisce violenza e che muore, per un altro verso esso accenna a una forza vegetale che si conserva, o torna, o che deve essere rianimata» (pp. 226-227). Tali considerazioni giustificano, pertanto, il persistere – ancora ai tempi della campagna lucana di de Martino – della pratica della “messe del dolore”.

[12] Per contro, la civiltà greca, pur garantendo una certa fedeltà al lamento funebre rituale, mise in atto non pochi sforzi al fine di conferire al lamento funebre una dimensione meno rituale e più letteraria (si vedano le tragedie e le orazioni funebri). Già Platone, in tal senso, all’interno della sua Repubblica, si scagliava espressamente contro la “threnetica”, mettendola al bando all’interno della sua città ideale, laddove erano interdetti tanto il pianto quanto il gridare e il rivolgersi al pubblico durante il corteo funebre. Cosa ben diversa, si rendeva perfettamente conto Platone, accadeva nella città reale, laddove invece il lamento funebre era ammesso, sebbene se ne cercasse di moderarne tempi e forme.

[13] Un ulteriore approfondimento su tale questione si trova in Cirese 1953.

Riferimenti bibliografici

Angelini Pietro

1991, Introduzione a C. Pavese – E. de Martino, La collana viola. Lettere 1945-1950, a cura di P. Angelini, Bollati Boringhieri, Torino 1991: 9-47.

Cirese Alberto Mario

1951, Nenie e prefiche nel mondo antico, in «Lares», XVII, 1-4, gennaio-dicembre: 20-44.

1953, Il pianto funebre nei Sinodi diocesani, in «La Lapa», I, 27.

de Martino Ernesto

1941, Naturalismo e storicismo nell’etnologia, Laterza, Bari.

1948, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Einaudi, Torino.

1952, Angoscia territoriale e riscatto culturale nel mito Achilpa delle origini. Contributo allo studio della mitologia degli Aranda, in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni», XXIII, 1951-1952: 52-66.

1954, Rapporto etnografico sul lamento funebre lucano, in «Società», X, 4, dicembre: 655-665.

1955, Considerazioni storiche sul lamento funebre lucano, in «Nuovi Argomenti», 12, gennaio-febbraio: 1-33.

1959, Sud e magia, Feltrinelli, Milano.

1961, La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud, Il Saggiatore, Milano.

1995, Note di campo: spedizione in Lucania, 30 settembre – 31 ottobre 1952, a cura di Clara Gallini, Argo, Lecce.

2000 (1958), Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, (titolo orig: Morte e pianto rituale nel mondo antico. Dal lamento pagano al pianto di Maria), Bollati Boringhieri, Torino.

2002 (1977), La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, a cura di Clara Gallini, Einaudi, Torino.

de Martino Ernesto – Carpitella Diego

1952, Una spedizione etnologica in Lucania (30 settembre – 31 ottobre 1952), in «Società», VIII, 4, dicembre: 735-737.

Fantauzzi Annamaria

2005, Ernesto de Martino: promemoria bibliografico (1929-2005), in «L’Acropoli», VI, 6, novembre: 699-731.

Gallini Clara

1986, La ricerca sul campo in Lucania. Materiali dell’Archivio de Martino, in «La ricerca folklorica», 13: 105-111.

2000, Introduzione a E. de Martino, Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, Bollati Boringhieri, Torino: VII-XLV.

2005 (a cura di), Ernesto de Martino e la formazione del suo pensiero. Note di metodo, Liguori, Napoli.

La Sorsa Saverio

1937, Prefiche e nenie in Puglia, in «Archivio per la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari italiane», XII, 1-4, gennaio-dicembre: 162-173.

Mangoni Luisa

1999, Pensare i libri: la casa editrice Einaudi dagli anni Trenta agli anni Sessanta, Bollati Boringhieri, Torino.

Pavese Cesare – de Martino Ernesto

1991, La collana viola. Lettere 1945-1950, a cura di Pietro Angelini, Bollati Boringhieri, Torino.

Salomone Marino Salvatore

1886, Le reputatrici in Sicilia nell’età di mezzo e moderna, Tip. Giannone e Lamantia, Palermo.

Talamonti Adelina

2018, Clara Gallini: un’intellettuale resistente, in «Nostos», 3, dicembre: 7-28.

___________________________________________________________________________

Alessandro D’Amato, dottore di ricerca in Scienze Antropologiche e Analisi dei Mutamenti Culturali, vanta collaborazioni con le Università di Roma e Catania. Oggi è funzionario demoetnoantropologo presso il Mibac. Esperto di storia degli studi demoetnoantropologici italiani, ha al suo attivo numerose pubblicazioni sia monografiche che di saggistica. Insieme al biologo Giovanni Amato ha recentemente pubblicato il volume Bestiario ibleo. Miti, credenze popolari e verità scientifiche sugli animali del sud-est della Sicilia (Editore Le Fate 2015).

___________________________________________________________________________